Feature Story

Réunion du Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA

06 avril 2009

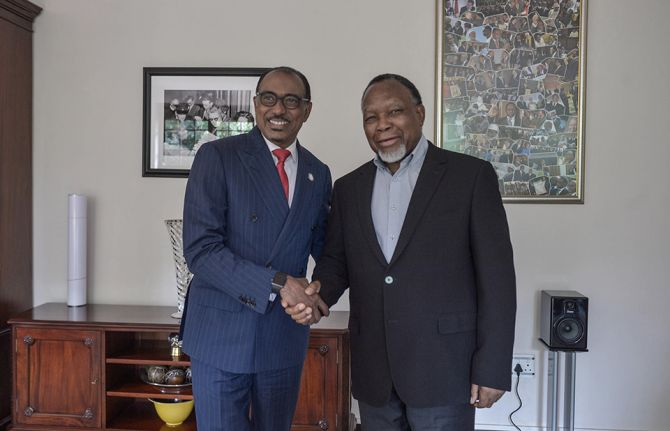

06 avril 2009 06 avril 2009 (de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.

(de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) regroupe les efforts et les ressources de 10 organismes du système des Nations Unies en matière de riposte au sida. C’est au sein du Comité des organismes coparrainants (COC) que se réunissent périodiquement ces Coparrainants pour examiner les questions d’importance majeure pour l’ONUSIDA et communiquer leurs apports aux politiques et stratégies de l’ONUSIDA.

Le 3 avril 2009, le COC a tenu sa première réunion depuis la nomination du nouveau Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé.

Le COC a exprimé son soutien sans réserve à l’« accès universel », défini par Michel Sidibé comme priorité absolue de l’ONUSIDA, ainsi qu’aux autres domaines prioritaires, qui seront exposés dans le nouveau cadre de résultats de l’ONUSIDA, dont la version définitive est en train d’être établie avec les Coparrainants.

La réunion a représenté une excellente occasion d’échanger des points de vue sur le soutien à apporter aux pays afin qu’ils atteignent leurs objectifs en matière d’accès universel. Tous les Coparrainants ont admis que l’ONUSIDA devait préconiser une riposte au sida reposant sur des données concrètes et fondée sur les droits de l’homme. La nécessité de rendre des comptes et le besoin d’obtenir des résultats se sont révélés tout aussi importants.

Le COC a en outre approuvé les orientations générales du Budget-plan de travail intégré (BPTI) 2010-2011, notamment les priorités essentielles et la répartition des ressources entre les Coparrainants, le Secrétariat et les activités interinstitutions. Le Secrétariat collaborera désormais avec les Coordonnateurs mondiaux des Coparrainants en vue de parachever le BPTI pour la réunion du Conseil de Coordination du Programme de juin 2009.

Comité des Organismes coparrainants (COC) de l’ONUSIDA

Le COC est composé de représentants des 10 Coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA. Il se réunit deux fois par an. Chacun des Coparrainants assume la présidence du Comité à tour de rôle, à partir du 1er juillet, durant une année.

Right Side Content

Coparrainants:

le Haut Comité des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

le Programme alimentaire mondial (PAM)

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

l’Organisation internationale du Travail (OIT)

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

la Banque mondiale

Related

Keeping up the momentum in the global AIDS response

Keeping up the momentum in the global AIDS response

24 avril 2019

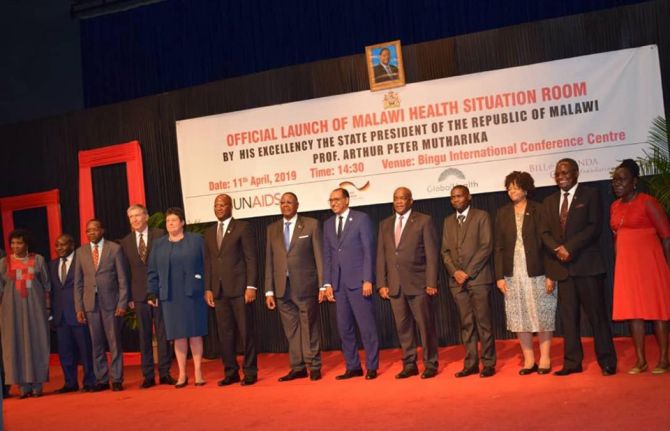

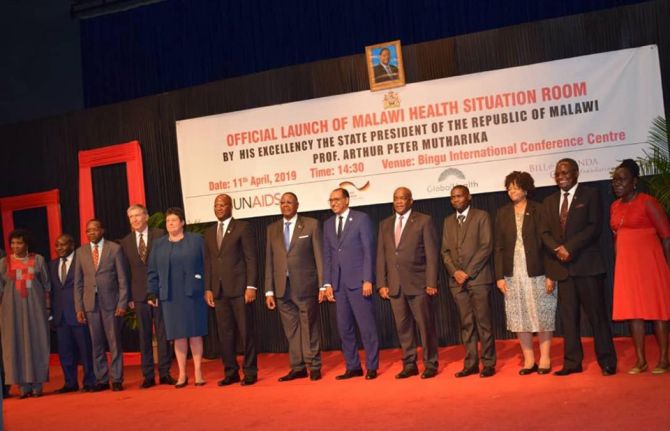

Malawi launches its health situation room

Malawi launches its health situation room

12 avril 2019

Learning lessons on evaluation

Learning lessons on evaluation

02 avril 2019

Feature Story

Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA

12 mars 2009

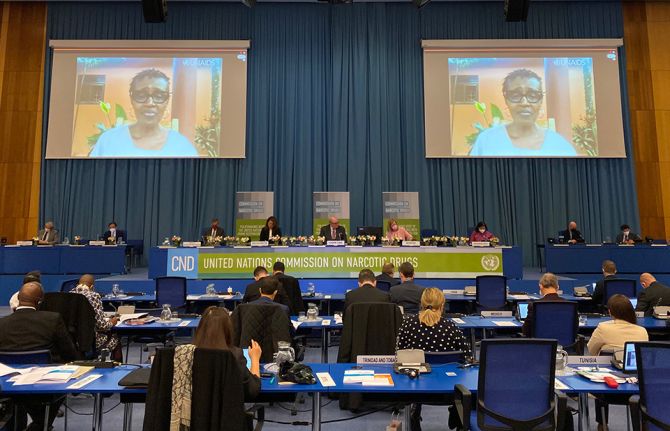

12 mars 2009 12 mars 2009La Commission des stupéfiants (CND) tiendra sa 52e session à l'Office des Nations Unies de Vienne du 11 au 20 mars 2009. Cette session permettra aux gouvernements d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs définis en 1998, lors de la Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les drogues illicites.

Dans un entretien, M. Michael Bartos, Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA, nous fait part de son opinion sur les progrès réalisés par la Commission dans le traitement du lien entre drogues injectables et VIH.

La 52e session de la Commission des stupéfiants se tient 11 ans après l'importante Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les drogues illicites de 1998. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le traitement du lien entre VIH et consommation de drogues ?

Onze années, dont une année de réflexion, se sont écoulées entre la Session spéciale de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les drogues illicites de 1998 et la session de la Commission des stupéfiants (CND) qui se tient cette année à Vienne. La Commission et son groupe ministériel de haut niveau examineront les progrès réalisés depuis 1998, la situation actuelle et les prochaines étapes de la réponse au problème mondial de la drogue.

Le VIH n'est qu'un des aspects de ce problème. A la CND, il est abordé dans le contexte de la « réduction de la demande » ; les membres examineront les moyens permettant de traiter à la fois les méfaits directs de la consommation de drogues et les risques associés à cette consommation, notamment la contamination par le VIH.

"Nous avons donc maintenant une parfaite connaissance du lien fondamental entre VIH et consommation de drogues ; nous sommes en outre tout à fait conscients du fait que ce lien doit être brisé, si nous voulons espérer juguler les épidémies de VIH dans de nombreuses régions du monde."

M. Michael Bartos, Chef de l'équipe Prévention, soins et appui de l'ONUSIDA

Depuis 1998, nous sommes devenus beaucoup plus conscients des intrications entre la consommation de drogues et l'épidémie de VIH. En 1998, nous pouvions déjà voir à quel point le VIH s'était propagé parmi les consommateurs de drogues injectables ; nous savions également que la consommation de drogues injectables constituait un moyen de propagation très efficace du VIH d'un pays à l'autre. Toutefois, à cette époque, on ne cernait pas encore totalement l'étendue du problème potentiel représenté par ce mode de propagation. Par exemple, en Russie, où la consommation de drogues injectables constitue le principal vecteur de l'épidémie, seuls quelques cas d'infections par le VIH étaient recensés avant le début des années 1990. On parle maintenant d'un million de personnes contaminées par le VIH dans ce pays. De fait, durant les années 1990, les cas de contamination par le VIH parmi les consommateurs de drogues injectables ont littéralement explosé en Russie ainsi que dans un certain nombre d'autres pays.

Nous avons donc maintenant une parfaite connaissance du lien fondamental entre VIH et consommation de drogues ; nous sommes en outre tout à fait conscients du fait que ce lien doit être brisé, si nous voulons espérer juguler les épidémies de VIH dans de nombreuses régions du monde.

Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans les actions portant sur le VIH et la consommation de drogues ?

Plusieurs problèmes font obstacle à un traitement correct de la question de la propagation du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. D'abord, la consommation de drogues injectables ou non est illégale dans la plupart des pays. Par conséquent, ces comportements et les moyens de les contrôler tombent sous l'autorité de la police.

Ce problème a un rapport avec celui du VIH, dans la mesure où les stratégies de prévention les plus efficaces sont celles qui intègrent les personnes les plus touchées. Il demeure très difficile pour les consommateurs de drogues injectables de soutenir qu'ils peuvent, devraient et, en fait, doivent faire partie de la solution au problème du sida, au lieu d'être simplement perçus comme un élément de ce problème et envoyés en prison ou dans des camps de traitement.

Les consommateurs de drogues injectables sont tenus à l'écart de la plupart des actions sociales, y compris les actions contre le VIH. Un des défis majeurs consiste à trouver des moyens pour aider d'une part, les consommateurs de drogues à accéder aux services de prise en charge du VIH, et d'autre part, les organisations assurant des services auprès de ces personnes, notamment des services de prise en charge du VIH.

Une collaboration entre les services de police et les organisations travaillant sur le sida est-elle possible ?

De réels progrès ont été réalisés là où les autorités de police et les consommateurs de drogues ont trouvé un intérêt à travailler ensemble dans le but d'agir sur les risques liés à la consommation de drogues injectables. Les moyens permettant à des mesures policières préventives de contribuer à la riposte au sida sont l'un des axes que nous devons nous examiner attentivement.

Sur quels points l'ONUSIDA va-t-il insister dans les débats de la Commission des stupéfiants ?

La Commission des stupéfiants sera l'occasion pour l'ONUSIDA d'attirer l'attention sur l'ampleur du problème. Il n'existe pratiquement aucun pays dans le monde qui ne possède pas au moins une faible population de consommateurs de drogues injectables. Des estimations récentes, réalisées sous l'égide du groupe de référence du système des Nations Unies sur la consommation de drogues injectables, montrent que le monde compte environ 16 millions de consommateurs de drogues, dont 3 millions vivent avec le VIH. Ces personnes représentent donc une part assez considérable de la population totale touchée par l'épidémie. En fait, 30% des personnes touchées par l'épidémie de VIH dans le monde, en dehors de l'Afrique subsaharienne, sont des consommateurs de drogues injectables.

"De nombreux consommateurs de drogues injectables sont exclus des programmes de traitement du VIH et des services de santé sexuelle, car les personnes à la tête de ces programmes estiment que les consommateurs de drogues sont incapables de suivre un tel traitement régulièrement."

M. Michael Bartos, Chef de l'équipe Prévention de l'ONUSIDA

Maintenant, bien qu'il soit important d'attirer l'attention sur l'ampleur du problème, il est plus important encore de déplacer cette attention sur l'ampleur de la réponse à apporter à ce problème. Un certains nombre de pays à travers le monde sont en train d'opter pour une mise en oeuvre à grande échelle de services de réduction des risques, afin de traiter le problème du VIH chez les consommateurs de drogues injectables.

Ces services incluent l'accès à des traitements de substitution des opioïdes à base de méthadone et de buprénorphine permettant aux consommateurs de drogues d'agir sur leur addiction. D'autres services comprennent l'accès à des traitements de la toxicomanie, à des informations sur la santé sexuelle, à des préservatifs, ainsi qu'à des traitements antirétroviraux pour les consommateurs de drogues qui en ont besoin.

De nombreux consommateurs de drogues injectables sont exclus des programmes de traitement du VIH et des services de santé sexuelle, car les personnes à la tête de ces programmes estiment que les consommateurs de drogues sont incapables de suivre un tel traitement régulièrement.

Les services d'échange d'aiguilles et de seringues ont prouvé leur efficacité en évitant l'utilisation par les consommateurs de drogues d'un matériel d'injection contaminé, ces situations constituant un moyen très efficace pour le virus de se propager.

Un certain nombre de pays sont en train d'accroître l'accès à tout un ensemble de services. Certains pays comme l'Indonésie ont réalisé des progrès impressionnants dans ce domaine. La Malaisie a pris des engagements à haut niveau visant à aborder ces questions dans sa population de consommateurs de drogues. La Chine travaille très sérieusement sur des moyens permettant d'étendre l'accès aux services en rapport avec le VIH et la consommation de drogues à l'ensemble de la population concernée. La même chose s'observe dans de nombreuses régions de l'Inde et du Bangladesh, où des engagements importants ont été pris dans ce domaine. Il en va de même en Asie de l'Est et du Sud-Est où des progrès importants ont été réalisés. En Europe orientale et en Asie centrale, certains signes montrent que les pays dans lesquels la riposte au VIH chez les consommateurs de drogues injectables a été la plus efficace envisagent de généraliser l'accès à de tels services.

Attendez-vous de cette session de la Commission des stupéfiants des avancées sur la question de la réduction des risques ? Que peut-on faire, sur le plan politique, pour que la réduction des risques figure sur l'agenda des Etats membres ?

"Il est très difficile pour les pays à travers le monde de trouver le bon équilibre, ou d'arriver à un consensus sur cet équilibre, entre d'une part, la volonté d'empêcher la population de consommer des drogues, et d'autre part, le souhait de réduire les méfaits associés à cette consommation."

M. Michael Bartos, Chef de l'équipe Prévention de l'ONUSIDA

La Déclaration d'engagement sur le VIH/sida adoptée en 2001 par la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida constitue un engagement clair en faveur des diverses approches fondées sur la réduction des risques. Cet engagement a été réitéré en 2006 par l'Assemblée générale dans sa Déclaration politique sur le VIH/sida. Cependant, le terme « réduction des risques » reste contesté dans le contexte de la « lutte contre la drogue », un sujet abordé très sérieusement par la Commission des stupéfiants.

Au-delà de la terminologie, la réduction des risques est également contestée dans la réalité. Il est très difficile pour les pays à travers le monde de trouver le bon équilibre, ou d'arriver à un consensus sur cet équilibre, entre d'une part, la volonté d'empêcher la population de consommer des drogues, et d'autre part, le souhait de réduire les méfaits associés à cette consommation.

Selon moi, un fort sentiment se dessine à travers le monde qui tend à placer les approches fondées sur la santé publique et la réduction des risques au premier plan du discours mondial sur la question. Toutefois, il ne se traduit toujours pas dans les politiques de nombreux pays.

Nous avons une situation où, dans certains pays, les autorités anti-drogues, qui travaillent sur la question de la consommation de drogues et du VIH, ne savent même pas ce que font leurs homologues des autorités sanitaires en matière de riposte au VIH chez les consommateurs de drogues injectables.

Une des priorités de l'ONUSIDA et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), notre principal coparrainant sur ces questions, est de réunir les autorités anti-drogues, les autorités sanitaires travaillant sur le sida et les autorités carcérales, afin qu'elles discutent de leurs propres stratégies et qu'elles recensent ensemble les obstacles à des stratégies efficaces permettant de traiter ces problèmes intriqués dans un environnement carcéral ou dans le contexte du maintien de l'ordre public, des services de prise en charge du VIH ou des services de santé.

Consommation de drogues injectables : entretien avec le Chef de l'équipe Prévent

Copparaintes:

Centre de presse:

High Commissioner calls for focus on human rights and harm reduction in international drug policy (10 mars 2009) (en anglais)

Reportages:

Opinion : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2008)

51ème session de la Commission des stupéfiants (11 mars 2008)

Réduire les risques liés à l’usage des drogues (14 mai 2007)

Consommation de drogues injectables : une prévention ciblée du VIH est efficace (11 mai 2007)

Intensification prévue des initiatives pour la réduction des risques en Ukraine (11 avril 2007)

Besoins croissants des services pour les consommateurs de drogues (14 novembre 2006)

Liens externes:

La Commission des stupéfiants (en anglais)

Publications:

Collection Meilleures Pratiques: Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans les pays en transition et en développement ( En | Fr | Es | Ru )

Feature Story

OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable

11 mars 2009

11 mars 2009 11 mars 2009

Today of the estimated 16 million people world wide who inject drugs—3 million are HIV positive. Any discussion on drugs cannot ignore their needs and human rights.

Credit: UNAIDS

En 1998, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu une session spéciale sur le problème mondial de la drogue. A cette époque, le lien entre drogues et VIH était peu débattu. Aujourd'hui, on estime à 16 millions le nombre de consommateurs de drogues injectables dans le monde, dont 3 millions sont séropositifs. Tout débat portant sur les drogues ne peut ignorer les besoins et les droits humains de ces personnes.

Au fil des années, le problème du VIH chez les consommateurs de drogues (en particulier les consommateurs de drogues injectables) s'est accentué. Cependant, les actions menées à l'échelle mondiale ne se sont pas appuyées sur des preuves scientifiques et la réduction des risques a été largement ignorée.

Les programmes de réduction des risques incluent l'accès à du matériel d'injection stérile, à des traitements de substitution des opioïdes, à des préservatifs, à des traitements des IST, à une information sur la transmission du VIH par voie sexuelle et à des activités de proximité s'appuyant sur les communautés. Ce sont les moyens qui permettent de réduire le plus efficacement les comportements à risque en matière d'exposition au VIH. Ils évitent la transmission non seulement du VIH, mais également du virus de l'hépatite C et des autres virus véhiculés par le sang.

The word “only” hasn’t worked for HIV prevention, treatment, care and support programmes. And the evidence shows that programmes that “only” focus on one area of drug use will not work either.

Les pays ont trop souvent adopté une approche unidimensionnelle basée sur la réduction de la demande ou de l'offre. Or, le mot « uniquement » n'a pas sa place dans les programmes de prévention, de traitement et de prise en charge médico-sociale du VIH. Il est également prouvé que les programmes axés « uniquement » sur un aspect du problème de la consommation de drogues ne produisent pas de bons résultats.

Les pays qui ont adopté une approche globale de la question du VIH et de la consommation de drogues ont enregistré un ralentissement, voire une diminution, de la propagation du VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Parmi ces pays figurent l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le Brésil ; cela concerne également certaines grandes villes du Bangladesh, de la Fédération de Russie et d'Ukraine. Depuis quelques années, des pays comme l'Indonésie ou la Chine développent l'accès aux programmes de réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables.

Aucune conséquence négative imprévue, telle une augmentation de l'initiation aux drogues injectables ou de la durée et de la fréquence de la consommation de telles drogues, n'a été mise en évidence. Au contraire, les pays ayant adopté cette approche de la prévention du VIH fondée sur la santé publique auprès des consommateurs de drogues injectables enregistrent souvent les meilleurs résultats dans l'inversion du cours de l'épidémie.

Les effets largement bénéfiques des programmes de réduction des risques contrastent avec l'impact limité des approches uniquement répressives sur la réduction de la consommation de drogues et des crimes liés à cette consommation. En outre, ces approches vont souvent de pair avec de graves atteintes aux droits de l'homme et des résultats médiocres sur le plan sanitaire pour les consommateurs de drogues. Parmi ces violations des droits de l'homme figurent des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, un fichage obligatoire des consommateurs, ainsi qu'un usage injustifié de la force et un harcèlement par les officiers de police. La possession et la distribution d'aiguilles et de seringues stériles constituent parfois une infraction aux lois sur les drogues et il arrive que les substituts des opioïdes soient classés parmi les substances illicites, alors que la méthadone et la buprénorphine figurent toutes deux dans la liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS.

It should not be a crime to access clean needles. It should not be a crime to access substitution therapy.

Ces mesures renforcent la stigmatisation des consommateurs de drogues injectables, dissuadent ces personnes de se tourner vers certains services (notamment pour des traitements de la dépendance ou du VIH) et peuvent engendrer des hésitations de la part des professionnels de la santé et du secteur social à proposer des services aux consommateurs de drogues. En revanche, lorsque les actions de répression et de santé publique vont de pair, les effets sont très positifs, à l'image des résultats obtenus en Grande Bretagne et en Australie, où la brigade des stupéfiants centre son travail sur la lutte contre le crime tout en dirigeant les consommateurs de drogues vers les services de santé et les services sociaux. Le temps est venu de collaborer et non pas de travailler les uns contre les autres.

Avoir accès à des aiguilles stériles ou à des traitements de substitution ne devrait pas être considéré comme un délit. Le problème de la drogue touche le monde entier et ne peut pas être résolu de manière isolée. Il est urgent que les organisations travaillant sur la lutte contre la drogue et sur le sida joignent leurs efforts. Grâce à cette collaboration, le monde aura plus de chances d'adopter des solutions susceptibles de sauver des vies.

Les pays dans lesquels on trouve le plus de consommateurs de drogues injectables séropositifs se situent en Europe orientale, en Asie de l'Est et du Sud-Est, ainsi qu'en Amérique latine. Dans ces régions, on estime à 40% la prévalence du VIH dans certaines populations. De nouvelles épidémies liées à l'injection de drogues sont également en train d'apparaître en Afrique subsaharienne. Dès qu'une personne est contaminée par le VIH dans une population de consommateurs de drogues injectables, le virus peut se propager très rapidement. Des prévalences du VIH passant de 5% à 50% ont été observées parmi des consommateurs de drogues injectables dans certains environnements ; le VIH peut en outre être transmis par ces personnes à leurs partenaires sexuels ou à d'autres populations plus exposées au risque de contamination.

Right Hand Content

Copparaintes:

Centre de presse:

High Commissioner calls for focus on human rights and harm reduction in international drug policy (10 mars 2009) (en anglais)

Reportages:

51ème session de la Commission des stupéfiants (11 mars 2008)

Réduire les risques liés à l’usage des drogues (14 mai 2007)

Consommation de drogues injectables : une prévention ciblée du VIH est efficace (11 mai 2007)

Intensification prévue des initiatives pour la réduction des risques en Ukraine (11 avril 2007)

Besoins croissants des services pour les consommateurs de drogues (14 novembre 2006)

Liens externes:

La Commission des stupéfiants (en anglais)

Publications:

Collection Meilleures Pratiques: Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans les pays en transition et en développement ( En | Fr | Es | Ru )

Related

Feature Story

ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention

06 décembre 2008

06 décembre 2008 06 décembre 2008

(from left) Sylvie Bertrand, UNODC Regional Programme Coordinator HIV and AIDS in Prison Settings - Southern Africa; Dr Johnson Byabashaija, Commissioner General Uganda Prisons Service

Credit: UNAIDS/Mamadou Gomis

M. Diop s’exprimait vendredi 5 décembre à une séance de l’ICASA organisée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et intitulée « Prévention, soins, traitement et soutien en matière de VIH/sida dans les lieux de détention ».

Il a mis l’accent sur le fait que les allées et venues de personnes entre les prisons et l’extérieur contribuaient aussi à la propagation du virus parmi les personnes en liberté.

Les participants à cette séance ont analysé l’impact du VIH dans les prisons africaines et un consensus s’est dégagé autour de l’idée que la lutte contre le VIH dans les prisons constituait un élément clé de l’efficacité des ripostes au sida.

D’après les participants, la surpopulation carcérale, le manque d’infrastructures, les mauvaises conditions sanitaires des prisons et une absence de services de prévention du VIH, de soins de santé et d’une nourriture adaptée contribuent à une propagation du virus. Ils ont reconnu que davantage de données et de recherches étaient nécessaires pour identifier la nature et les schémas des comportements à risque.

Brian Tkachuk, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Regional Advisor for HIV and AIDS in prisons - Africa

Credit: UNAIDS/Mamadou Gomis

« On a encore du mal à comprendre l’ampleur de l’épidémie dans les prisons africaines et son effet multiplicateur sur les personnes libres de la région », a déclaré Brian Tkachuk, Conseiller régional pour l’Afrique sur le VIH/sida dans les prisons pour l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), au cours de son exposé.

Afin d’atténuer l’impact du VIH dans les prisons, M. Tkachuk a souligné qu’il était nécessaire de sensibiliser les prisonniers au VIH, d’encourager l’éducation par les pairs et de fournir un accès aux interventions préventives, telles que la mise à disposition de préservatifs et de matériel de tatouage et d’injection sûrs, et la possibilité de recevoir son partenaire dans le cadre de visites privées. Il a aussi insisté sur la nécessité de fournir un accès aux traitements contre le VIH et une alimentation appropriée aux prisonniers vivant avec le VIH.

M. Tkachuk a noté que « la situation en matière de VIH dans les prisons [demeurait] un domaine fortement négligé requérant une attention immédiate » et a demandé que la question du VIH dans les prisons soit incluse dans les ripostes nationales au sida.

« Il est impossible de gagner la lutte contre le sida dans les prisons sans compter avec un engagement politique total » a déclaré le Dr Johnson Byabashaija, Commissaire général du service des prisons en Ouganda. Il a aussi souligné qu’il était également nécessaire de créer de solides systèmes de gestion de l’information permettant de recueillir des données qualitatives en vue d’élaborer des programmes de plaidoyer et de prévention du VIH ciblés pour les lieux de détention.

ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention

Liens externes:

Related

Feature Story

Faire la différence : l’ONUSIDA en Iran

13 mai 2008

13 mai 2008 13 mai 2008

M. HamidReza Setayesh est

Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays

en Iran.

HamidReza Setayesh est devenu Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le pays (COP) lorsque le bureau du Programme commun a été créé en Iran en mars 2005. Comme la plupart des COP, M. Setayesh affecte l’essentiel de son temps à sa principale mission qu’est la coordination de la riposte au sida du système des Nations Unies dans le pays. En Iran, il y a 13 bureaux des Nation Unies qui constituent l’Equipe conjointe des Nations Unies sur le sida qu’il dirige. Outre cela, le bureau de l’ONUSIDA fournit aussi un appui technique au gouvernement et aux organisations non gouvernementales (ONG) dans la mesure où il est considéré comme un partenaire de confiance et fiable.

« Notre plus grande réalisation a été l’harmonisation de la riposte des Nations Unies au sida » a déclaré M. Setayesh. « Nous avons réussi à faire des progrès et j’en suis très heureux ». On notera d’autres résultats importants enregistrés depuis trois ans qu’il est en fonction dans le domaine de l’amélioration de l’information stratégique – dans lequel le pays manque cruellement de capacités. L’ONUSIDA a aidé le gouvernement à concevoir des petites études qui fournissent des éléments concrets pour mettre en place des interventions efficaces.

Les principaux facteurs de propagation de l’épidémie en Iran sont l’utilisation de matériels d’injection contaminés parmi les consommateurs de drogues injectables et la transmission sexuelle du VIH. En conséquence, le travail de l’Equipe conjointe des Nations Unies sur le sida est principalement axé sur le problème de la consommation de drogues injectables. « Notre priorité absolue est de plaider auprès du gouvernement pour qu’il alloue des ressources à des initiatives de réduction des risques » déclare M. Setayesh. Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), on estime à 200 000 le nombre de consommateurs de drogues injectables en Iran – dont une proportion considérable consomme une forme cristallisée d’héroïne vendue sur le marché sous le nom de ‘crack’.

Ces travaux ont été couronnés de succès et le gouvernement iranien a mis en œuvre l’une des politiques de réduction des risques parmi les plus progressistes jamais vues dans un pays en développement. On dénombre plus de 20 000 consommateurs de drogues bénéficiant d’un programme de traitement d’entretien à la méthadone qui a été lancé il y a trois ans. Des réformes importantes des lois ont facilité le succès de ce programme : bien que la consommation de drogues soit un crime, les personnes qui suivent un traitement contre la consommation de drogues ne sont pas considérées comme des criminels. « Même les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues sont considérés comme un traitement, ce qui est une très grande avancée et un pas important vers une déstigmatisation ; ainsi, les personnes qui consomment des drogues injectables peuvent avoir accès aux services proposés » déclare M. Setayesh. Si l’on en croît les dernières études publiées, plus de 90 % des consommateurs de drogues ont utilisé des aiguilles propres lors de leur dernière injection à Téhéran.

Il y a deux ans, le programme de réduction des risques liés à la consommation de drogues injectables a été étendu aux prisons – milieu pour lequel l’ONUDC est considéré comme l’organisme responsable des Nations Unies. « Beaucoup a été fait mais on peut encore améliorer les choses » déclare M. Setayesh. « Le système carcéral essaie d’intégrer un programme d’échange d’aiguilles et de fourniture de préservatifs, mais la difficulté est d’inciter les prisonniers à les utiliser. Cela nécessite une réforme pour élargir les services dans les prisons.»

Cela étant, l’Iran évolue d’une situation d’épidémie de VIH concentrée parmi les consommateurs de drogues injectables vers une situation d’épidémie plus généralisée, laquelle affecte principalement les partenaires et les épouses des personnes qui consomment des drogues injectables et des anciens prisonniers. Bien que la riposte parmi ces groupes particuliers clés de population ait été remarquable et progressiste, d’autres groupes ayant des comportements à risque, tels que les professionnel(le)s du sexe et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ne sont pas suffisamment pris en compte au sein de la riposte nationale. La question de l’homosexualité est une question sensible en Iran, ce qui fait que la fourniture de services destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes pose de nombreuses difficultés à l’ONUSIDA, organisme responsable des Nations Unies dans ce domaine.

Comme dans de nombreux autres pays, c’est la stigmatisation qui constitue le principal obstacle pour la riposte au sida en Iran. « On la trouve à différents niveaux » déclare M. Setayesh « et bien que nous obtenions beaucoup d’appuis de la part des communautés, du gouvernement et des partenaires, c’est toujours une difficulté majeure.»

Il est également difficile d’obtenir des fonds pour financer des initiatives novatrices permettant de combattre la stigmatisation. « Bien que le gouvernement soit engagé, il dépense beaucoup d’argent dans des programmes de substitution à la méthadone et de réduction des risques. Lorsque vous voulez travailler avec d’autres groupes, le gouvernement paraît moins intéressé et on ne trouve pas l’appui de donateurs » déclare M. Setayesh. « La radio et la télévision ne semblent pas vraiment intéressées par un débat ouvert pour lutter contre la stigmatisation, en particulier lorsque cela concerne la transmission sexuelle. Elles font beaucoup mieux lorsqu’il s’agit de lutter contre la drogue.»

L’Equipe conjointe des Nations Unies a travaillé sur le recensement des principales sources de stigmatisation et identifié une approche novatrice pour lutter contre celle-ci. Elle a pris contact avec des chefs religieux de haut niveau qui soutiennent l’idée que les personnes vivant avec le VIH ne devraient pas être la cible de discriminations et que des fonds publics devraient être alloués à leur santé. « Cela a aidé les personnes vivant avec le virus à s’exprimer et à mettre un visage sur le VIH ». En outre, le Programme national de lutte contre le sida développe une nouvelle stratégie intitulée ‘Prévention positive’ avec le concours et l’appui de l’ONUSIDA et du PNUD.

M. Setayesh est optimiste concernant les perspectives de la riposte iranienne au sida. « Je pense que tout est possible dans ce pays » indique-t-il. « Il est très progressiste à de nombreux égards et le travail du gouvernement est basé sur des éléments concrets. Cela nous offre une excellente opportunité pour convaincre les décisionnaires de faire plus pour la santé publique ». Avec de telles attitudes, M. Setayesh espère qu’il sera possible d’infléchir l’épidémie. On note déjà des signes indiquant que le programme de substitution à la méthadone a un impact grâce à une diminution de la prévalence dans les prisons. « Nous espérons voir des résultats d’ici à deux ans » dit-il. « Et cela affectera considérablement la communauté à l’extérieur en raison des liens qui existent entre drogue et commerce du sexe. C’est donc là une occasion en or qui a déjà été exploitée et qui continuera, je l’espère, de l’être.»

Faire la différence : l’ONUSIDA en Iran

Reportages:

Faire la différence : la Jamaïque (14 mars 2008)

Faire la différence : l’ONUSIDA en Ethiopie (8 février 2008)

Faire la différence : l’ONUSIDA en Ukraine (8 janvier 2008)

Lutter contre le VIH et la consommation de drogues au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (3 novembre 2006) (en anglais)

Publications:

Moyen-Orient et Afrique du Nord – Le point sur l’épidémie de sida – Résumés par région 2007 (pdf, 185 Kb)

Feature Story

51ème session de la Commission des stupéfiants

11 mars 2008

11 mars 2008 11 mars 2008

Oficina de las Naciones Unidas contra la

droga y el delito (ONUDD)

La Commission des stupéfiants se réunit à Vienne du 10 au 14 mars 2008 pour sa 51ème session. Lors de celle-ci, les gouvernements évalueront les progrès enregistrés en direction des objectifs définis pendant la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1998 sur le Problème mondial des drogues.

L’ONUSIDA a présenté une déclaration lors de la 51ème session de la Commission des stupéfiants (Vienne, 10-14 mars) appelant à une augmentation des investissements et à un renforcement de l’action programmatique afin de fournir des services de prévention, de traitement et d’appui, et de protéger les droits de la personne des consommateurs de drogues. Lire la déclaration de l’ONUSIDA (en anglais).

Les observations de la session serviront de rapport pour l’UNGASS de 2009 parallèlement à un recensement des futures priorités en matière de politiques et des prochaines actions au-delà de 2009.

Suivi des résultats de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale de 1998 dans la lutte contre le problème mondial des drogues

La Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) de 1998 sur le Problème mondial des drogues s’est conclue par l’adoption, par les Etats Membres, d’une déclaration politique décrivant les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pendant la décennie suivante. Entre autres choses, la déclaration indiquait que les gouvernements participants s’engageaient « à obtenir des résultats significatifs et mesurables dans le domaine de la réduction de la demande à horizon 2008 ».

Les Nations Unies ont lancé un processus pour évaluer les résultats des efforts internationaux engagés pour lutter contre les drogues illicites et pour examiner les conventions internationales sur les stupéfiants. Le processus sera finalisé lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2009 à New York.

51ème session de la Commission des stupéfiants

Information utiles:

En savoir plus sur le VIH et les consommateurs de drogues

Déclaration de l’ONUSIDA lors de la 51ème session de la Commission des stupéfiants (Vienne, 10-14 mars) (en anglais)

Discours d’Antonio Maria Costa, Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (en anglais)

Liens externes:

51ème session de la Commission des stupéfiants (en anglais)

La Commission des stupéfiants (en anglais)

Related

Documents

Rapport annuel de l'ONUSIDA: Connaître son épidémie

Etabli en janvier 1996, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) appuie et coordonne les efforts de 10 organisations coparrainantes du système des Nations Unies, et collabore avec une vaste gamme dautres partenaires à la riposte contre le sida. LONUSIDA est géré par un Conseil de Coordination du Programme où sont représentés les gouvernements de 22 pays de toutes les régions géographiques, six Coparrainants et cinq organisations non gouvernementales, notamment des associations de personnes vivant avec le VIH. Le Siège du Secrétariat de lONUSIDA est situé à Genève (Suisse), avec du personnel sur le terrain dans plus de 80 pays.

Related

UNAIDS urges that all essential HIV services must continue while U.S. pauses its funding for foreign aid

UNAIDS urges that all essential HIV services must continue while U.S. pauses its funding for foreign aid

01 février 2025

Indicators and questions for monitoring progress on the 2021 Political Declaration on HIV and AIDS — Global AIDS Monitoring 2025

17 décembre 2024

Take the rights path to end AIDS — World AIDS Day report 2024

26 novembre 2024

Documents

Rapport annuel de l'ONUSIDA: Connaître son épidémie

Etabli en janvier 1996, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) appuie et coordonne les efforts de 10 organisations coparrainantes du système des Nations Unies, et collabore avec une vaste gamme dautres partenaires à la riposte contre le sida. LONUSIDA est géré par un Conseil de Coordination du Programme où sont représentés les gouvernements de 22 pays de toutes les régions géographiques, six Coparrainants et cinq organisations non gouvernementales, notamment des associations de personnes vivant avec le VIH. Le Siège du Secrétariat de lONUSIDA est situé à Genève (Suisse), avec du personnel sur le terrain dans plus de 80 pays.

Related

UNAIDS urges that all essential HIV services must continue while U.S. pauses its funding for foreign aid

UNAIDS urges that all essential HIV services must continue while U.S. pauses its funding for foreign aid

01 février 2025

Indicators and questions for monitoring progress on the 2021 Political Declaration on HIV and AIDS — Global AIDS Monitoring 2025

17 décembre 2024

Take the rights path to end AIDS — World AIDS Day report 2024

26 novembre 2024

Related