Press Release

Leçons tirées de la riposte au VIH : l’ONUSIDA avertit des dangers liés au non-respect des droits humains au cours de la riposte à la COVID-19

27 août 2020 27 août 2020Le rapport révèle des interruptions de services liés au VIH, des cas de violence, de harcèlement, d’agression, d’abus et des décès, ainsi que l’incapacité de nombreux gouvernements à respecter les droits humains aux premières heures de leur riposte à la pandémie. L’ONUSIDA enjoint aux gouvernements de protéger les plus vulnérables, en particulier les populations clés exposés à un risque élevé de contamination au VIH

GENÈVE, le 27 août 2020—Au cours des premières étapes de la riposte à la COVID-19, l’ONUSIDA a reçu de nombreux témoignages portant sur des interruptions de services liés au VIH et sur des violations préoccupantes des droits humains à l’encontre de populations marginalisées et vulnérables. L’expérience tirée de la riposte au VIH a montré que les violations des droits humains au cours d’une pandémie nourrissent la défiance, nuisent aux personnes et entravent les ripostes de santé publique.

Le Secrétaire général des Nations Unies a demandé à toutes les entités des Nations Unies d'apporter leur soutien dans leur domaine aux efforts de l'Organisation mondiale de la Santé. Ainsi, afin d'apporter des informations destinées au futur de la riposte, l’ONUSIDA a mandaté un rapport décrivant l’impact des mesures de santé publique et des restrictions de mouvement consécutives à la COVID-19, sur les droits humains. Ce document doit également permettre de puiser dans les leçons apprises de la riposte au sida. Les conclusions sont révélatrices de tendances que l’on retrouve dans le monde entier. Elles mettent à jour des violations considérables des droits humains, des perturbations dans les services de santé et sociaux mettant la vie de personnes en danger, ainsi que des violences, des abus et des discriminations visant les populations clés, marginalisées et pauvres.

L'objectif de ce rapport est d'aider les gouvernements à prendre des mesures positives pour répondre aux problèmes liés aux droits humains dans le contexte mouvant de la COVID-19. « L’existence d’un compromis entre les droits humains et la santé publique est un mythe », a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les droits humains sont non seulement intrinsèques, mais ils forment le levier par excellence permettant aux gouvernements de mettre un terme à la pandémie. »

Le rapport Droits en cas de pandémie — Confinements, droits et leçons du VIH dans la réponse précoce à la COVID-19 dresse un état des lieux. Il se concentre sur les premiers instants de la pandémie, entre février et mi-mai 2020, et il attire l’attention sur les expériences vécues par certaines des communautés les plus marginalisées et vulnérables. Ces violations se sont par exemple traduites par l’usage de balles en caoutchouc, de gaz lacrymogène et de fouets par la police pour faire respecter l’éloignement social, ou encore par des arrestations, la détention et des amendes pour non-respect du port du masque. Les personnes qui n’avaient les moyens de payer l’amende ont été gardées plus longtemps en prison que celles pouvant s’en acquitter.

Le rapport mentionne également l’arrestation et la détention de médecins qui allaient ou revenaient d’un établissement de santé. Nous avons également reçu des témoignages sur des femmes enceintes mortes de ne pas avoir eu accès aux services de santé à cause de restrictions strictes de déplacement. Certaines d’entre elles ont succombé en allant à pied à l’hôpital. Un témoignage porte sur un chauffeur de mototaxi battu à mort par la police alors qu’il emmenait à l’hôpital pendant le couvre-feu une femme en train d’accoucher.

Le rapport Rights in a pandemic met en avant 10 domaines d’action immédiate destinés aux gouvernements afin de riposter efficacement à la COVID-19 tout en respectant les droits humains. Cela passe par l’adoption de mesures proactives pour garantir l’accès des personnes, en particulier les membres de groupes vulnérables, aux services de prévention et de traitement du VIH ; par la nomination d’acteurs incontournables, y compris les organisations dirigées par une communauté, et en leur apportant un soutien ; et par la mise en place de mesures préventives et de lutte contre les violences basées sur le genre.

« Ce rapport arrive à un moment difficile », a indiqué Felicita Hikuam, directrice de l’AIDS and Rights Alliance for Southern Africa. « Il semble malheureusement que nous n’avons pas retenu la leçon que le VIH essaie de nous apprendre : les épidémies révèlent et exacerbent les inégalités existantes et touchent le plus durement les populations déjà marginalisées. »

La sécurité en période de confinement est une préoccupation majeure, en particulier pour les personnes les plus touchées par le VIH, y compris les femmes et les filles, les enfants et les populations clés, notamment les travailleurs et travailleuses du sexe et la population LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée). Dans de nombreux pays, on a signalé une augmentation de 40 à 70 % des violences basées sur le genre, avec des pics encore plus importants dans certaines villes et régions. Des personnes transgenres ont été victimes de harcèlement et d’arrestations pour être sorties de chez elles le « mauvais jour » là où le sexe des individus jouait un rôle dans les mesures de confinement. Les travailleuses et travailleurs du sexe ont vu leurs revenus reculer et ne sont souvent pas éligibles aux aides financières. L’ONUSIDA répète inlassablement que les violences envers les populations clés, les femmes et les filles augmentent la vulnérabilité au VIH.

« Le rapport fait apparaître celles et ceux d’entre nous que l’on repousse aux marges de la société dans le cadre de cette pandémie », a souligné Elena Reynaga, secrétaire exécutive du Réseau des travailleuses du sexe d’Amérique latine et des Caraïbes. « Du point de vue des droits humains, nous avons besoin que les gouvernements écoutent et mettent en œuvre ces recommandations qui forment une étape importante pour mettre fin au sida à l’horizon 2030 sans oublier personne. »

Au mois de mai dernier, l’ONUSIDA a attiré l’attention sur le risque de perturbations de l’accès aux services du VIH au cours de la pandémie de COVID-19. Très tôt, des simulations ont montré qu’une perturbation majeure de l’accès au traitement du VIH pourrait se solder par 500 000 morts supplémentaires liées au sida en Afrique subsaharienne. Ce nouveau rapport montre que les services de prévention et de traitement du VIH ont été perturbés dans 10 des 16 pays étudiés. Des pays signalent dans certaines zones un recul allant jusqu’à 20 % de la collecte des médicaments. Il a été signalé à plusieurs reprises que des personnes vivant avec le VIH n’avaient pas assez d’antirétroviraux pour traverser un confinement de plus de 60 jours et que d’autres ont arrêté leur traitement par manque de nourriture.

La riposte au VIH est riche en enseignements, mais la crise actuelle ne doit pas faire oublier l'autre pandémie. « Les communautés de personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus se trouvent à nouveau confrontées au double fléau de l’injustice et des discriminations ciblées nées de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Rico Gustav, directeur exécutif de GNP+. « Nous sommes un réseau mondial des personnes vivant avec le VIH et nous demandons une application de la loi reposant sur les droits humains. Elle doit reconnaître que les communautés marginalisées ont besoin de se déplacer librement pour aller chercher des médicaments contre le VIH et d’autres pathologies, mais aussi que la délivrance d’ordonnances pour plusieurs mois d’antirétroviraux contre le VIH est nécessaire. »

Mais tout n’est pas négatif. Sur les 16 pays étudiés, 15 gouvernements ont libéré des personnes incarcérées afin de réduire la surpopulation carcérale et d’endiguer la transmission de la COVID-19. Là où les gouvernements ont coopéré avec la société civile et le secteur privé, les ripostes à la COVID-19 ont été plus positives et inclusives. Dans certains pays, un transport gratuit a été mis en place pour permettre à la population de recevoir des soins médicaux d’urgence pendant le couvre-feu et dans d’autres, la police a distribué des masques plutôt que des amendes. Certains pays ont fourni un refuge temporaire aux personnes sans abri et de la nourriture aux personnes vivant dans des camps de déplacé-es. D’autres ont déclaré qu’il était interdit de couper l’eau à cause de factures impayées et ont imposé un moratoire sur les expulsions ou investi massivement dans l’aide alimentaire.

« Les institutions nationales des droits humains comme celle que je dirige jouent un rôle essentiel pour surveiller et protéger les droits humains de toutes et tous, aussi bien des populations vulnérables que nanties, et en particulier en temps de crise et de pandémie telles que la COVID-19 et le VIH », a déclaré Anthony O. Ojukwu, secrétaire exécutif de la National Human Rights Commission of Nigeria. « Ce rapport nous ouvre la voie pour travailler avec des institutions du monde entier afin de renforcer les contre-pouvoirs en place dans nos pays respectifs en vue de corriger les excès comme ceux commis par des forces de l’ordre au début du confinement. »

L’ONUSIDA a également reçu des témoignages de pays allongeant à 3 ou 6 mois la durée des ordonnances d’antirétroviraux ou encore proposant des livraisons de médicaments à domicile ou organisées par les communautés.

« L’ONUSIDA salue les mesures positives qui ont été prises. Mais nous devons nous attendre à ce que la COVID reste une réalité pendant longtemps », a ajouté Mme Byanyima. « L’un de nos engagements consiste à défendre les plus vulnérables, même dans la situation difficile héritée de la COVID-19. Nous allons utiliser ce rapport pour réunir les gouvernements, les communautés et les partenaires afin d’établir un dialogue et de trouver un moyen de réformer des lois, des règles et des pratiques néfastes en vue de protéger les droits humains. »

Le rapport repose sur le document Les droits humains aux temps du COVID-19 publié par l’ONUSIDA en mars 2020. Ce dernier enjoignait aux pays d’adopter une approche respectant les droits humains dans leur riposte à la COVID-19 en prenant en compte les bonnes pratiques nées de 40 ans de lutte contre le VIH.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 6896

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Notre action

Press Release

Nouveau COVID-19 Law Lab : des informations juridiques essentielles afin de soutenir la riposte mondiale à la COVID-19

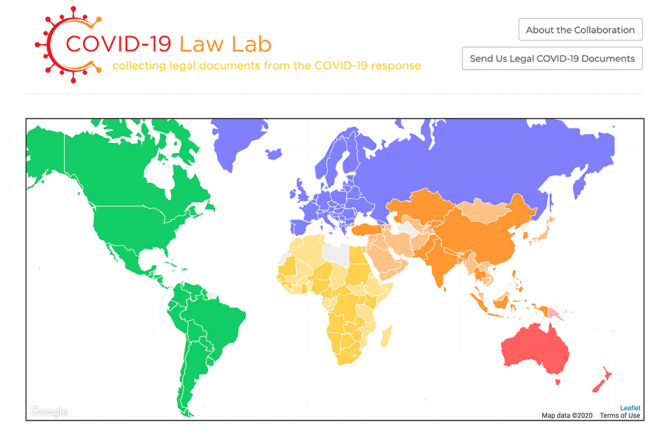

22 juillet 2020 22 juillet 2020NEW YORK/GENÈVE, le 22 juillet 2020—Lancée aujourd’hui, l’initiative COVID-19 Law Lab compile et partage des documents juridiques de plus de 190 pays afin d’aider les États à établir et mettre en place des cadres juridiques solides pour gérer la pandémie. Elle doit ainsi garantir que la législation protège la santé et le bien-être des personnes et des communautés, mais aussi qu’elle respecte les normes internationales en matière de droits humains.

Le nouveau laboratoire (covidlawlab.org) est un projet commun du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’O’Neill Institute for National and Mondial Health Law de l’université américaine de Georgetown.

Des lois bien pensées permettent d’instaurer des systèmes de santé solides, d’évaluer et d’autoriser des médicaments et des vaccins sans danger et efficaces, ainsi que de mettre en œuvre des actions en vue de créer des espaces publics et des lieux de travail plus sains et sûrs. En définitive, elles sont indispensables pour appliquer correctement le Règlement sanitaire international de l’OMS : surveillance, prévention et contrôle des infections, gestion des déplacements et des échanges commerciaux et mise en œuvre de mesures visant à maintenir les services de santé essentiels.

« Les lois et réglementations qui reposent sur la science, des preuves et les droits humains ont le potentiel de favoriser l’accès aux services de santé, la protection contre la COVID-19 et une existence à l’abri de la stigmatisation, de la discrimination et de la violence », a déclaré Achim Steiner, administrateur du PNUD. « Le COVID-19 Law Lab est un outil important d’échange de bonnes pratiques pour ce qui est des lois et des réglementations. »

L’épidémie de COVID-19 s’est accompagnée d’une augmentation rapide de mesures législatives d’urgence afin de contrôler et de réduire la pandémie.

« Les ripostes nationales à la COVID-19 nécessitent un cadre législatif clair », a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. « Souvent, les lois qui ont un impact sur la santé ne portent justement pas sur ce secteur. Alors que la santé est une affaire mondiale, les cadres législatifs devraient respecter les engagements internationaux afin de répondre aux risques actuels et futurs touchant à la santé publique. Ainsi, une fondation solide dédiée au droit de la santé est plus importante aujourd’hui que jamais. »

Toutefois, des lois mal pensées, mal mises en œuvre ou mal appliquées peuvent nuire aux populations marginalisées, ancrer la stigmatisation et la discrimination, mais aussi entraver les efforts visant à mettre un terme à la pandémie.

« Les lois nuisibles peuvent exacerber la stigmatisation et la discrimination, bafouer les droits des populations et saper les ripostes en matière de santé publique », a indiqué Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA « Afin de garantir l’efficacité, l’humanité et la pérennité des ripostes à la pandémie, les gouvernements doivent utiliser les lois comme un outil de préservation des droits humains et de la dignité des personnes touchées par la COVID-19. »

Le COVID-19 Law Lab est une banque de données juridique rassemblant les lois mises en place par les pays en réponse à la pandémie. Il regroupe les déclarations d’état d’urgence, les mesures de quarantaine, la surveillance de l’épidémie, les mesures législatives liées au port du masque, à la distanciation physique et à l’accès aux médicaments et aux vaccins. Cette banque de données continuera de s’étoffer avec l’arrivée de nouveaux pays et thèmes.

Elle présentera également des recherches sur différents cadres législatifs relatifs à la COVID-19. Ces analyses mettront l’accent sur l’impact des lois de santé publique sur les droits humains et aideront les pays à identifier les bonnes pratiques. Ces informations les guideront dans leurs ripostes immédiates à la COVID-19 et dans leurs efforts de relance socio-économique une fois la pandémie sous contrôle. Le laboratoire s’inspire du travail du UHC Legal Solutions Network dont l’objectif consiste à aider les pays à instaurer la couverture sanitaire universelle par le biais de cadres législatifs respectant les droits humains.

« Nous devons observer et évaluer la manière dont les lois et réglementations sont utilisées au cours de la pandémie pour comprendre ce qui fonctionne », a indiqué Matthew M. Kavanagh, professeur au sein de la faculté de santé internationale de l’université de Georgetown. Et Katie Gottschalk, directrice exécutive de l’O’Neill Institute for National and Global Health Law au Georgetown University Law Center, d’ajouter : « nous devons tirer des leçons des premières mesures prises pour lutter contre la pandémie afin d’instaurer des lois plus efficaces à l’avenir. Et c’est exactement ce que le COVID-19 Law Lab nous permet de faire. »

Contact

UNDPSangita Khadka

sangita.khadka@undp.org

WHO

Carla Drysdale

cdrysdale@who.int

UNAIDS

Sophie Barton-Knott

bartonknotts@unaids.org

Georgetown University O’Neill Institute

Lauren Dueck

lauren.dueck@georgetown.edu

Notre action

Press Release

Enfants : retard dans la riposte au VIH malgré les progrès accomplis depuis le début

07 juillet 2020 07 juillet 2020GENÈVE, le 7 juillet 2020—Le dernier rapport sur l’avancée des objectifs Start Free, Stay Free, AIDS Free révèle que la riposte au VIH chez les enfants accuse du retard malgré les progrès considérables réalisés depuis le déclenchement de l’épidémie. Tous les ans, l’objectif ambitieux d’éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants n’est pas atteint. Par ailleurs, des enfants succombent de maladies opportunistes alors que des traitements simples et abordables pourraient l’éviter si les enfants étaient diagnostiqués et soignés suffisamment vite.

« Voir autant d’outils disponibles, autant de nouvelles infections au VIH évitées chez les enfants, autant d’enfants vivre avec le VIH et être en forme, mais quand même constater que d’autres ne sont pas identifiés et sont oubliés est une tragédie », a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Nous ne pouvons accepter que le VIH continue d’infecter et des maladies opportunistes de tuer des dizaines de milliers d’enfants tous les ans. »

Le programme Start Free, Stay Free, AIDS Free repose sur trois concepts simples. Le premier : les bébés ont le droit de naître sans être porteurs du VIH. Le deuxième : grâce à la prévention du VIH, les enfants, les ados et les jeunes femmes ont le droit de ne pas contracter le virus. Le troisième : les enfants et les ados qui contractent le VIH ont le droit à un diagnostic, à un traitement et à des soins afin de ne pas développer le sida.

Les pays du monde entier se sont mis d’accord sur une série d’objectifs de prévention et de traitement du VIH. Pour que les enfants commencent leur vie sans VIH, l'un de ces objectifs pour les 0 à 14 ans consistait à faire passer les nouvelles infections au VIH sous la barre des 40 000 d’ici 2018 et des 20 000 d’ici 2020. Toutefois, des estimations récentes indiquent que 150 000 enfants ont contracté le VIH en 2019. Cela représente certes une baisse de 52 % depuis 2010, mais reste toujours quatre fois supérieur à l’objectif 2018.

Lorsque les femmes séropositives enceintes sont diagnostiquées, commencent et suivent un traitement antirétroviral au cours de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement, alors le risque de transmission du virus à leur enfant est inférieur à 1 %. Dans le monde, 85 % des femmes séropositives enceintes obtenaient ces médicaments en 2019. Cependant, les infections chez les enfants continuent malgré cette bonne couverture à cause des inégalités d’accès aux services de traitement (en particulier en Afrique occidentale et centrale), des femmes qui arrêtent leur traitement, et des femmes enceintes et allaitantes qui contractent le VIH.

« Nous, la communauté mondiale, avons accompli des progrès remarquables pour contrôler la pandémie de VIH, mais trop d’enfants, d’ados et de jeunes femmes continuent de passer entre les mailles de notre filet », a expliqué Angeli Achrekar, Principal Deputy United States Global AIDS Coordinator pour le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida. « Ensemble, nous devons redoubler d’efforts pour atteindre sans attendre ces populations essentielles. De son côté, la volonté du PEPFAR ne faiblit pas pour apporter sa contribution. »

L’aspect « Stay Free » comprend un objectif visant à ramener les nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes à moins de 100 000 d’ici 2020, car celles-ci payent depuis longtemps un lourd tribut au VIH. Dans les pays au centre de la campagne Start Free, Stay Free, AIDS Free, elles constituent en effet 10 % de la population totale, mais représentent 25 % des nouvelles infections au VIH et leur risque de contamination est quasiment deux fois plus élevé que pour leurs homologues masculins. Toutefois, les nouvelles infections au VIH chez les jeunes femmes reculent. En Afrique du Sud où des programmes de prévention combinée sont en place à destination des adolescentes et des jeunes femmes, le nombre de nouvelles infections au VIH au sein de cette population a baissé de 35 %. En Eswatini, elles ont reculé de 54 % chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.

« Pendant trop longtemps, la riposte au VIH a ignoré les enfants, les ados et les jeunes femmes », a indiqué Henrietta Fore, directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l’enfance. « Mais l’espoir est permis. La tendance récente à la réduction des nouvelles infections chez les adolescentes et les jeunes femmes dans des pays comme l’Eswatini et l’Afrique du Sud nous montre que cela est possible lorsque les gouvernements et les communautés dirigées par les filles elles-mêmes, travaillent main dans la main. Nous ne devons pas permettre à la COVID-19 et à son contrecoup économique de nous ralentir. Nous devons continuer de faire preuve d’audace et d’ambition dans nos efforts communs afin de garantir que la prochaine génération d’enfants reste épargnée par le VIH et le sida. »

Pour cela, les pays revendiquent des objectifs ambitieux, mais réalisables, en matière de traitement pédiatrique du VIH : fournir une thérapie antirétrovirale à 1,4 million d’enfants vivant avec le VIH en 2020. Toutefois, en 2019, seuls 950 000 (53 %) des 1,8 million d’enfants vivant avec le VIH suivaient un tel traitement, soit une couverture bien inférieure à celle des adultes (67 %). Il est évident que pour sauver des vies, les 840 000 enfants n’obtenant pas d’antirétroviraux, dont deux tiers auraient entre 5 et 14 ans, doivent faire l'objet d'un diagnostic et bénéficier de soins de toute urgence.

« L’absence d’un médicament idéal contre le VIH qui aurait une posologie adaptée aux enfants empêche depuis longtemps une amélioration des résultats de santé chez les enfants vivant avec le VIH, ce qui est à l’origine d’une couverture inférieure du traitement », a indiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé. « L’accès des groupes vulnérables aux services doit être élargi en renforçant l’engagement des communautés, en améliorant l’apport des services et en s’attaquant à la stigmatisation et à la discrimination. »

Malgré ces échecs, la bonne nouvelle est que nous savons vraiment comment l’humanité aurait pu atteindre les objectifs Start Free, Stay Free, AIDS Free. Et en faisant preuve d’un engagement suffisant, nous sommes toujours en mesure de surmonter les principaux obstacles à leur accomplissement et inverser la tendance.

« La dernière décennie a été placée sous le signe de l’innovation et du progrès dans le domaine du VIH pédiatrique, mais l’échec retentissant pour parvenir aux objectifs en faveur des enfants indiqué dans le dernier rapport est tout bonnement inacceptable. Nous devons de toute urgence renouveler notre engagement pour une génération sans sida, mais aujourd’hui, la communauté internationale que nous formons ne fait pas suffisamment pour les plus vulnérables d’entre nous : les enfants et les jeunes », a déclaré Chip Lyons, président et directeur général de la fondation Elizabeth Glaser Pediatric AIDS.

« Nous pouvons faire mieux. Et nous le devons », a ajouté Mme Byanyima. « Nous savons comment sauver des vies et mettre un terme aux nouvelles infections au VIH chez les enfants. Ne ménageons pas nos efforts, car tout autre comportement serait déshonorant. »

L’ONUSIDA et le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida ont lancé le cadre Start Free, Stay Free, AIDS Free en 2016 afin de capitaliser sur les résultats du Plan mondial pour éliminer les nouvelles infections au VIH chez les enfants à l’horizon 2015 et maintenir leurs mères en vie qui a pris fin en 2015.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Partenaires

En savoir plus

Press Release

L’analyse KFF/ONUSIDA révèle que les gouvernements donateurs ont dépensé 7,8 milliards de dollars pour le VIH en 2019, soit 200 millions de dollars de moins qu’en 2018

06 juillet 2020 06 juillet 2020Les financements accordés par les gouvernements donateurs étaient quasiment au même niveau qu’il y a dix ans malgré une augmentation de 24 % du nombre de personnes vivant avec le VIH au cours de cette période

GENÈVE/SAN FRANCISCO, le 6 juillet 2020—Un nouveau rapport de la KFF (Kaiser Family Foundation) et du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) révèle que les dépenses des gouvernements donateurs destinées à la lutte contre le VIH dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire ont atteint 7,8 milliards de dollars en 2019. Cette somme est en recul par rapport à 2018 (8 milliards de dollars) et équivaut pratiquement au niveau de financement d’il y a dix ans.

Entre 2018 et 2019, la moitié des 14 gouvernements donateurs analysés au cours de cette étude ont réduit leur participation aux efforts mondiaux contre le VIH, six d’entre eux ont revu leurs financements à la hausse et la participation est restée stable pour le dernier. Ces aides permettent de fournir des soins et des traitements contre le VIH, ainsi que d’assurer la prévention et d’autres services dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire.

Cette situation revient tout d’abord à la baisse du financement bilatéral des États-Unis imputable à une stagnation des financements du Congrès sur plusieurs années, à un recul des projets de financement de programmes ainsi qu’au calendrier des échéances. Cette baisse s'explique également dans une moindre mesure par la diminution des financements de la part d’autres donateurs. Alors que les donateurs ont augmenté les contributions multilatérales au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l'ONUSIDA et à l’UNITAID de plus de 100 millions de dollars, cela n’a pas suffi à compenser le déclin des financements bilatéraux. Depuis 2010, les financements en provenance de gouvernements donateurs autres que les États-Unis ont reculé de plus d’un milliard de dollars. Cette situation s'explique principalement par une baisse de l’aide bilatérale à la lutte contre le VIH.

Malgré le recul de leur participation, les États-Unis demeurent le principal gouvernement donateur pour le VIH en déboursant 5,7 milliards de dollars en 2019 et ils occupent la première place du classement des financements par rapport à la taille de l’économie nationale. Vient ensuite le Royaume-Uni (646 millions de dollars), suivi de la France (287 millions de dollars), des Pays-Bas (213 millions de dollars) et de l’Allemagne (180 millions de dollars).

Ces données ont été intégrées au rapport mondial de l’ONUSIDA qui passe en revue toutes les sources de financement de l’aide au VIH, dont les gouvernements locaux, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et les compare avec les besoins pour atteindre les objectifs de dépistage et de traitement. L’ONUSIDA estime à 26,2 milliards de dollars les ressources nécessaires d’ici fin 2020, mais seuls 19,8 milliards de dollars sont disponibles à l’heure actuelle ce qui représente un déficit de plusieurs milliards de dollars. Cet écart se creuse au cours des dernières années alors que le nombre de personnes vivant avec le VIH dans les pays à faible et moyen revenu a augmenté de 25 % au cours de la dernière décennie et que le nombre de nouvelles infections au VIH reste élevé.

« Chaque dollar qui n’est pas investi aujourd’hui se traduit par des morts imputables au sida et par de nouvelles infections au VIH », a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Dans un monde marqué par des inégalités criantes, nous devons renforcer les investissements en vue du droit à la santé. Il s’agit d’une responsabilité partagée qui nécessite davantage de financements de la part des donateurs et de ressources nationales, y compris en libérant de la marge de manœuvre budgétaire grâce à l’annulation de la dette. » « Les gouvernements donateurs continuent de se détourner des programmes de financement du VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire, tandis que le nombre de personnes vivant avec le VIH est toujours à la hausse », a indiqué Jen Kates, Senior Vice President de la KFF. « La situation est susceptible de devenir plus précaire à partir de 2020 alors que l’impact de la COVID-19 se fait sentir sur les budgets des gouvernements donateurs et pèse de plus en plus sur la santé et les économies du monde entier. »

Le nouveau rapport, résultat du partenariat sur le long terme entre la KFF et l’ONUSIDA, fournit les données les plus récentes disponibles concernant les gouvernements donateurs, sur la base des données transmises par les gouvernements. Il inclut leur aide bilatérale aux pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire et les contributions au Fonds mondial, à l’ONUSIDA ainsi qu’à l’UNITAID. Le « financement des gouvernements donateurs » correspond aux dépenses ou paiements effectués par les donateurs.

Contact

Kaiser Family FoundationNikki Lanshaw

nikkil@kff.org

UNAIDS

Sophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 6896/+41 22 791 1697

bartonknotts@unaids.org

Press Release

L’UNAIDS Health Innovation Exchange 2020 s’ouvre en amont de la Conférence internationale sur le sida

01 juillet 2020 01 juillet 2020Le forum international UNAIDS Health Innovation Exchange, HIEx2020, présente des innovations dans le domaine de la santé venues du monde entier et encourage les échanges à ce sujet

GENÈVE, le 1er juillet 2020—La rencontre internationale UNAIDS Health Innovation Exchange, HIEx2020, a ouvert ses portes. Il s’agit d’un forum virtuel regroupant plus de 25 innovations de la santé issues du monde entier. L’édition actuelle organisée en amont de la Conférence internationale sur le sida 2020 accorde une attention spécifique au thème de la COVID-19.

Les innovations présentées sur le forum ont pour objectif de répondre à certains des défis de santé impérieux auxquels sont confrontés des pays et des communautés, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire Ces innovations portent aussi bien sur des produits permettant de détecter les médicaments contrefaits et les substances interdites que sur des solutions numériques comme des plateformes de télémédecine qui fournissent des services médicaux à distance via Internet, des applications mobiles de promotion de la santé sexuelle auprès des jeunes et des diagnostics de la COVID-19.

« Nous avons besoin d’innovations sociales et de capitaliser sur la technologie pour améliorer les résultats de santé. Nous avons besoin de solutions qui changent radicalement la donne pour les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique subsaharienne afin de lutter contre des inégalités bien ancrées », a déclaré Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de la branche Programme de l’ONUSIDA. « La riposte au sida est la preuve que des innovations motivées par des communautés engagées peuvent transformer l’accès aux soins de santé et toucher les populations les plus marginalisées. »

L'une des innovations présentées utilise une technologie de LED sans UV pour tuer les virus et les bactéries. Son efficacité redoutable sur le nouveau coronavirus à l’origine de la COVID-19 a été démontrée récemment.

Le programme de l’HIEx2020 s’étendra sur deux jours (les 1er et 2 juillet) et rassemblera de grands noms du secteur de la santé et de l’innovation. Parmi les évènements de haut niveau, nous pouvons citer Leçons tirées de la COVID-19 : innover pour préparer nos systèmes de santé à l’avenir, donner accès aux jeunes à l’e-santé et transformer le domaine de la santé grâce aux innovations.

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’Innovation, la Recherche, la Culture, l’Éducation et la Jeunesse, expliquera comment la santé mondiale peut tirer profit de l’innovation et du leadership. « L’innovation doit faire partie intégrante des soins de santé et n’oublier personne », a déclaré Mme Gabriel. « Mais aucun continent, aucun pays, ni aucune institution ne peut gagner cette course en faisant bande à part. Cela nécessite un effort mondial et un engagement politique. »

L’utilisation de l’énergie solaire pour la santé aura une place à part lors du HIEx2020. Une discussion de haut niveau regroupant des ministres de la Santé et de l’Énergie de plusieurs pays sera organisée à ce sujet en collaboration avec l’International Solar Alliance. Les établissements de santé primaire de plusieurs pays ne disposent en effet pas d’une alimentation fiable en électricité ce qui non seulement limite la qualité des services, mais empêche aussi l’utilisation d’outils de santé numérique pour élargir l’accès aux soins.

« L’énergie solaire améliore la disponibilité et la qualité des services de santé dans des zones où l’accès à l’électricité est difficile », a expliqué Upendra Tripathy, directeur général d’International Solar Alliance. « Nous devons agir pour étendre l’utilisation de l’énergie solaire en tant que vecteur de transformation des soins de santé primaire dans les pays en voie de développement. »

Les innovations en lien avec la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a révélé qu’il est capital d’assurer la résilience des systèmes de santé et de garantir que les pays disposent des technologies et capacités nécessaires pour riposter efficacement aux crises sanitaires.

L’UNAIDS Health Innovation Exchange s’est engagé très tôt en faveur d’un observatoire des innovations liées à la COVID-19. Alors que la pandémie de coronavirus gagnait rapidement du terrain en mars 2020, l’ONUSIDA et l’UNAIDS Health Innovation Exchange ont fait équipe avec StartupBlink pour lancer une carte dynamique en ligne recensant les innovations liées à la COVID-19. Plus de 30 000 utilisateur et utilisatrices consultent aujourd’hui tous les mois cette carte qui apporte des informations sur plus de 1 000 initiatives dans le monde entier. Dans le cadre de l’HIEx2020, l’UNAIDS Health Innovation Exchange et StartupBlink vont lancer une analyse détaillée des actions en lien avec la COVID-19 dans le Rapport sur l’écosystème de l’innovation. Ce document mesurera et établira un classement des villes et pays de la planète selon leur contribution aux innovations dans la lutte contre le coronavirus.

Visiter l’HIEx2020 : https://event.healthinnovation.exchange/

UNAIDS Health Innovation Exchange

Lancé en mai 2019 par l’ONUSIDA dans la ville suisse de Genève, l’UNAIDS Health Innovation Exchange identifie les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de programmes et fait le lien entre les personnes impliquées et des innovations à fort potentiel, ainsi qu’avec des investisseurs pour démocratiser des solutions durables. L’UNAIDS Health Innovation Exchange puise dans l’expertise de grandes figures politiques, de spécialistes de la santé, de grands noms de la technologie et de la science, de créateur et de créatrices, d'institutions de financement et d'accélération, de communautés et de personnes mettant en œuvre des programmes dans les pays. Par ailleurs, elle milite aussi pour des solutions autochtones, une production locale et des partenariats transversaux.

Nota bene : la présence d’une innovation sur l’UNAIDS Health Innovation Exchange ne signifie pas que l’ONUSIDA ou l’UNAIDS Health Innovation Exchange s'en portent caution.

En savoir plus

Press Release

Objectifs 2020 : des avancées disparates. Le rapport de l’ONUSIDA sur l’épidémie mondiale de sida fait état d’un échec accentué par la COVID-19

06 juillet 2020 06 juillet 2020Depuis 2015, 3,5 millions d’infections au VIH et 820 000 morts supplémentaires liés au sida sont imputables à des objectifs non atteints. Elles auraient été évitées si les objectifs 2020 avaient été réalisés. La riposte pourrait également revenir dix ans en arrière au moins, si la pandémie de COVID-19 interrompt gravement les services de lutte contre le VIH.

GENÈVE, 6 juillet 2020—Un nouveau rapport de l’ONUSIDA relate des avancées notables, mais marquées par de grands écarts, en particulier dans le déploiement de l’accès à la thérapie antirétrovirale. La disparité des avancées d’un pays à l’autre et au sein d’un même pays empêchera d’atteindre les objectifs mondiaux de la riposte au VIH fixés pour 2020. Le rapport Agissons maintenant avertit même de la perte d’avancées et de la stagnation du progrès si nous ne faisons rien. Il souligne l’urgence pour les pays de redoubler d’efforts et d’agir sans tarder pour soigner les millions de personnes laissées de côté.

« Nous devrons mener des actions efficaces chaque jour de la décennie à venir pour remettre le monde sur la voie des objectifs 2030 et mettre fin à l’épidémie du sida », a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Des millions de vies ont été sauvées, en particulier des vies de femmes en Afrique. Les nombreuses avancées enregistrées doivent être partagées avec toutes les communautés du monde. La stigmatisation et la discrimination ainsi que les inégalités généralisées sont autant d’obstacles à surmonter pour mettre fin à l’épidémie de sida. Les pays doivent écouter les preuves apportées, prendre leurs responsabilités et défendre les droits humains. »

Quatorze pays ont atteint le triple objectif 90-90-90 du traitement contre le VIH (90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique ; 90% des personnes se sachant séropositives suivent un traitement antirétroviral ; 90% des personnes sous traitement antirétroviral présentent une charge virale indétectable). Alors qu’il affiche l’un des taux de prévalence parmi les plus élevés au monde, 27 % en 2019, l’Eswatini fait partie de ces pays et a même déjà dépassé ces objectifs pour atteindre le suivant : 95-95-95.

Le déploiement de la thérapie antirétrovirale a sauvé des millions de vies et évité des millions de nouvelles infections. Pourtant, 690 000 personnes sont mortes de maladies opportunistes liées au sida l’an dernier. 12,6 millions sur les 38 vivant avec le VIH n’avaient pas accès au traitement vital.

« Le sida n'est pas terminé en Côte d'Ivoire. Nous devons accélérer la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH et intensifier la recherche des perdus de vue. », a affirmé Eugène Aka Aouélé, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire.

Le monde a accumulé un grand retard dans la prévention de nouvelles infections au VIH. 1,7 million de personnes a contracté le virus, soit plus du triple de l’objectif mondial. On constate des progrès en Afrique orientale et australe, où les nouvelles infections au VIH ont reculé de 38 %, depuis 2010. Ces chiffres contrastent dramatiquement avec ceux d’Europe de l’Est et d’Asie centrale, où les nouvelles infections au VIH ont explosé de 72 % depuis 2010. Leur nombre a également bondi de 22 % au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et de 21 % en Amérique latine.

Le rapport Agissons maintenant fait état d’avancées disparates délaissant trop de personnes vulnérables. 62 % environ des nouvelles infections au VIH concernent les populations clés et leurs partenaires sexuel-les, comme les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel-les du sexe, les consommatrices et consommateurs de drogues et la population incarcérée, alors même qu’elles ne représentent qu’une très faible part de la population globale.

La stigmatisation, la discrimination, les autres inégalités sociales et l’exclusion forment autant d’obstacles stratégiques. Les populations marginalisées qui redoutent le jugement, la violence ou les arrestations rencontrent des difficultés à accéder aux services de santé sexuelle et de la reproduction, notamment en lien avec la contraception et la prévention du VIH. La stigmatisation des personnes vivant avec le VIH demeure monnaie courante. Au moins 82 pays criminalisent une forme de transmission du VIH, l’exposition au virus ou la non-divulgation de son statut sérologique. Le commerce du sexe relève du Code pénal dans au moins 103 pays, et pas moins de 108 pays criminalisent la consommation ou la possession de drogue destinée à une consommation personnelle.

Les femmes et les filles en Afrique subsaharienne continuent de former la majeure partie de la population concernée. Elles représentent 59 % des nouvelles infections dans la région en 2019. 4 500 adolescentes et jeunes femmes entre 15 et 24 ans contractent le VIH chaque semaine. Les jeunes femmes comptent pour 24 % des nouvelles infections au VIH en 2019, alors même qu’elles ne forment que 10 % de la population en Afrique subsaharienne.

Cependant, lorsque des services exhaustifs de lutte contre le VIH sont accessibles, le taux de transmission chute littéralement. Une couverture efficace a réduit les inégalités et le taux d’incidence des nouvelles infections au VIH en Eswatini, au Lesotho et en Afrique du Sud. Elle combine les options de prévention comme le soutien socio-économique des jeunes femmes et une couverture de traitement étendue permettant d’obtenir une charge virale indétectable chez des populations jusque là délaissées.

La pandémie de COVID-19 a lourdement perturbé la riposte au sida et pourrait continuer sur sa lancée. Une interruption totale de six mois du traitement contre le VIH entraînerait plus de 500 000 morts supplémentaires en Afrique subsaharienne l’année prochaine (2020-2021). Ce revers ramènerait le taux de mortalité lié au sida dans la région à celui de 2008. Une interruption, ne serait-ce que de 20 %, provoquerait 110 000 morts supplémentaires.

Jeanne Gapiya, Présidente de l'Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et malades du sida au Burundi souligne que « Mettre fin à la pandémie de COVID-19 dès 2020 et à celle de VIH comme enjeux de santé public à l’horizon 2030 ne constituent pas deux combats, mais un seul et même combat : le combat pour mettre fin aux inégalités et œuvrer pour le plein respect des droits humains de toutes et de tous. »

Pour lutter contre les épidémies conjuguées de VIH et de COVID-19, l’ONUSIDA et ses partenaires mènent une campagne mondiale en faveur d’un vaccin universel contre la COVID-19. L’appel a déjà reçu la signature de 150 responsables et spécialistes du monde entier. Il exige que tous les vaccins, traitements et tests soient libres de brevet, produits en masse et distribués gratuitement et équitablement à l’ensemble de la population.

L’ONUSIDA presse également les pays à augmenter leurs investissements pour combattre ces deux maladies. Les investissements pour riposter au VIH ont chuté de 7 % entre 2017 et 2019 et représentent 18,6 milliards de dollars US. Ce revers signifie qu’il manque 30 % au budget de 26,2 milliards de dollars US nécessaire à une riposte efficace au VIH pour 2020.

« Nous ne laisserons pas les pays pauvres passer en dernier. La protection contre ces virus mortels ne doit pas dépendre de votre compte en banque ni de la couleur de votre peau », insiste Mme Byanyima. « Nous ne pouvons pas puiser dans les financements d’une maladie pour en soigner une autre. Le VIH et la COVID-19 doivent bénéficier de financements exhaustifs pour éviter la perte massive de vies humaines. »

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 22 791 1697 / +41 79 514 6896

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Press centre

Download the printable version (PDF)

Press Release

Le Conseil de l’ONUSIDA a discuté du travail de l’organisation concernant la COVID-19 et le VIH, ainsi que de sa prochaine stratégie et de son programme de transformation

26 juin 2020 26 juin 2020GENÈVE, le 26 juin 2020—La 46e réunion du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA (CCP) s’est achevée à Genève en Suisse. Cette session organisée du 23 au 25 juin 2020 s’est tenue pour la première fois en ligne à cause de la pandémie de COVID-19. Le CCP présidé par les États-Unis d’Amérique avait décidé qu’il était important de montrer que le processus intergouvernemental est capable de fonctionner correctement pendant la crise du coronavirus.

Au cours de cette réunion, une série de décisions cruciales ont été prises concernant l’avenir de la riposte au VIH et la transformation de l’ONUSIDA. En parallèle, des discussions et des réflexions ont été menées portant sur les liens entre les pandémies du VIH et de la COVID-19.

« Je remercie le Conseil de coordination du Programme pour la confiance qu’il nous accorde concernant la réussite de notre programme ambitieux », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Je suis très heureuse d’avoir reçu son feu vert pour poursuivre l’élaboration d’une nouvelle stratégie mondiale de riposte au VIH qui prendra en compte la COVID-19 et l’ère post-COVID-19, et qui améliorera l’adéquation et la réactivité de l’ONUSIDA. Je suis impatiente de mettre ce travail en pratique. »

La réunion du CCP de trois jours s’est ouverte sur un état des lieux du VIH et de la COVID-19 à la fin du premier semestre 2020. Mme Byanyima a souligné que l’épidémie de VIH est toujours une urgence et d’actualité, mais aussi que le monde accuse un retard pour atteindre les objectifs 2020 de la lutte contre le VIH. Elle a enjoint aux pays de tirer profit des décennies d’investissement dans la riposte au VIH, de tirer les leçons que livre une histoire marquée par un accès inéquitable aux services liés à la lutte contre le VIH et de les appliquer pour lutter contre la COVID-19.

Les discussions ont porté sur l’essence de la prochaine stratégie qui devra faire preuve d’ambition et de vision, être étayée par des données et des preuves, disposer de ressources suffisantes et être bien accueillie. Le CCP a proposé un calendrier avec différentes échéances ponctuant l’élaboration d’une nouvelle stratégie audacieuse. Il a décidé que l’ONUSIDA allait présenter un rapport sur les conclusions de l’inspection et des consultations en cours portant sur la stratégie pour le faire valider d’ici fin octobre 2020. Un avant-projet de la stratégie fera l’objet de discussions au cours de la prochaine réunion du CCP prévue en décembre 2020.

Le CCP a également discuté de la transformation de l’ONUSIDA. Il a écouté l’évolution de la mise en place du Plan d’action pour la gestion qui a été élaboré en vue de garantir un environnement de travail sain, juste et motivant à tous les membres du personnel de l’ONUSIDA. Il a salué les progrès réalisés jusqu’à présent et a demandé d’accélérer le processus, en particulier en renforçant les systèmes de justice et de redressement des torts internes. Le groupe de travail du CCP sur les recommandations du Corps commun d’inspection (CCI) a également fourni des informations actuelles sur son travail visant à assurer le respect des recommandations du CCI.

Concernant le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités de l’ONUSIDA, le CCP a reconnu que l’ONUSIDA agit en respectant sa mission fondamentale, est exemplaire pour impliquer les personnes les plus oubliées et lutte contre les inégalités. Le renforcement du travail de l’ONUSIDA au niveau des pays a été salué.

La réunion a examiné les rapports portant sur le suivi des performances de l’ONUSIDA et les questions de gestion des finances et des ressources humaines stratégiques de l’organisation. Le CCP a accueilli favorablement les réussites du Programme commun pour ce qui est du renforcement de l’action commune et collaborative au niveau des pays, mais s’est montré préoccupé du déficit prévu de 15 millions de dollars par rapport au budget de base. Toutefois, l’annonce faite par le gouvernement allemand concernant une contribution supplémentaire de 20 millions d’euros au profit de l’ONUSIDA en 2020 a été appréciée à sa juste valeur. Le CCP a également apprécié que les discussions entre des membres du CCP et les auditeurs et auditrices externes et internes concernant les conclusions de leurs rapports ont fait l’objet d’un point spécifique à l’ordre de jour.

Le segment thématique sur le cancer du col de l’utérus programmé le 25 juin est repoussé à la réunion de décembre du CCP.

Des représentants et représentantes des États membres des Nations Unies, d’organisations internationales, de la société civile et d’organisations non gouvernementales ont participé à cette session de trois jours présidée par les États-Unis d’Amérique, la Namibie officiait aux fonctions de coprésidence et l’Inde au rapport.

Le rapport destiné au Conseil émanant de la Directrice exécutive de l’ONUSIDA et les décisions du CCP sont disponibles à l’adresse https://www.unaids.org/fr/whoweare/pcb/46.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Press Release

La Directrice exécutive de l’ONUSIDA fait le bilan de la lutte contre le VIH/la COVID-19 lors de l’ouverture de la réunion du CCP

24 juin 2020 24 juin 2020GENÈVE, le 24 juin 2020—La 46e réunion du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA s’est ouverte le 23 juin 2020. Organisé en ligne pour la première fois à cause de la pandémie de COVID-19, ce rassemblement de trois jours se composera de discussions et de réflexion sur la riposte au VIH, les liens entre les deux pandémies du VIH et de la COVID-19, ainsi que le travail du Secrétariat et du Programme commun.

Dans son discours inaugural à la réunion du CCP, Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, a analysé la situation du VIH/COVID-19 à la mi-2020 et a expliqué à son public en ligne que l’épidémie de VIH est toujours urgente et d’actualité.

« Même avant la COVID-19, nous étions en retard par rapport à nos objectifs pour 2020. Aujourd’hui, la crise de la COVID-19 risque de nous éloigner encore plus de notre cap », a averti Mme Byanyima. « Au titre de Programme commun, nous devons nous attaquer aux problèmes de fond pour sortir de cette crise et vaincre les deux pandémies, mais aussi encourager l’apparition de sociétés sures, justes et résilientes », a-t-elle ajouté.

Mme Byanyima a enjoint aux pays d’apprendre les leçons d'une histoire marquée par un accès inéquitable aux services de lutte contre le VIH et de les appliquer pour lutter contre la COVID-19. Elle a souligné que des millions de personnes sont mortes de maladies opportunistes alors que des médicaments existaient qui auraient pu leur sauver la vie. Réserver l’accès aux médicaments aux groupes pharmaceutiques s’est traduit par des prix que les personnes vivant dans les pays en voie de développement ne pouvaient pas se permettre.

Dans le même esprit, Mme Byanyima renouvelé son appel en faveur d’un vaccin de la COVID-19 pour toutes et tous et d’un accord international stipulant que tout vaccin ou traitement découvert pour la COVID-19 doit être mis à disposition de tous les pays. « Les pays en voie de développement ne doivent pas être exclus à cause des prix pratiqués, » a-t-elle continué.

La Directrice exécutive a également souligné l’importance accrue de l’ONUSIDA au cours d’une nouvelle pandémie et la manière unique dont son expérience et son expertise peuvent garantir que les investissements dans la riposte à la COVID-19 tirent profit des leçons vitales apprises de la riposte au VIH.

Soutenir le traitement et la prévention du VIH, travailler en première ligne avec les communautés, encourager les droits humains et l’égalité des sexes, faire campagne contre la stigmatisation et la discrimination : voici quelques-unes des missions centrales de l’ONUSIDA, a-t-elle expliqué lors de la réunion. L’ONUSIDA va poursuivre son action en respectant ces missions et aller à la rencontre des personnes les plus oubliées, mais elle va également modifier les priorités de la politique internationale et s’attaquer aux inégalités qui exposent certaines personnes à un risque plus élevé d’infection au VIH et à la COVID-19, a-t-elle poursuivi.

Passant au thème de la prochaine stratégie mondiale de l’ONUSIDA, Mme Byanyima s’est engagée à ce que cette nouvelle stratégie essentielle pensée en vue d’une meilleure riposte au VIH reflète les contributions et l’engagement les plus vastes possible, aussi bien du CCP, que de ses membres et de la communauté internationale du sida. Elle a proposé de présenter un avant-projet ambitieux lors de la 47e réunion du CCP prévue en décembre 2020 et qu’une version finale soit revue et adoptée par le CCP en mars 2021.

Mme Byanyima a informé le CCP sur la transformation interne de l’ONUSIDA en soulignant la manière dont elle encourage les principes du leadership des femmes afin de permettre de changer la culture de l’organisation. Toute une batterie de mesures supplémentaires, notamment une refonte du système de gestion des performances et une fonction éthique indépendante, garantissant la bonne poursuite de cette transformation a été annoncée.

Mme Byanyima a terminé son allocution en rappelant les retours extraordinaires attendus des investissements dans l’ONUSIDA. Elle a indiqué qu’il est essentiel que l’ONUSIDA, mais aussi d’autres sources de financement comme le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ou le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, soient financées dans leur totalité.

« La COVID-19 nous montre qu’investir dans les principes, les stratégies, l’infrastructure et l’expertise liés au VIH dépasse largement le cadre de la riposte au sida », a-t-elle conclu.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Press Release

L’Allemagne renforce sa contribution à la riposte au VIH en donnant 20 millions d’euros supplémentaires à l’ONUSIDA

25 juin 2020 25 juin 2020GENÈVE, le 25 juin 2020—Le gouvernement allemand a annoncé son intention de donner 20 millions d’euros supplémentaires à l’ONUSIDA en 2020 afin de renforcer la riposte au VIH au cours de la pandémie de COVID-19. Cette somme vient s’ajouter à sa contribution annuelle au budget de base de 5 millions d’euros. Le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn, a fait part de cette décision au cours d’une rencontre avec la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, organisée à Genève en Suisse, dans le cadre de la 46e réunion du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA.

« Nous félicitons le travail de l’ONUSIDA dans la lutte contre la COVID-19 qui met l’accent sur l’implication des communautés, l’accès des populations clés et vulnérables aux services de santé essentiels, dont ceux de lutte contre le VIH, la protection des droits fondamentaux et la réduction de l’impact socio-économique de l’épidémie », a déclaré M. Spahn. « Avec cette enveloppe supplémentaire, nous encourageons l’ONUSIDA à poursuivre son travail essentiel aux côtés de l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires internationaux de santé. »

Le gouvernement allemand, ainsi que les parlementaires, la société civile et des partenaires en Allemagne font preuve depuis longtemps de leur engagement en faveur de la riposte au VIH, de la santé et de la sécurité sanitaire dans le monde. L’Allemagne s’est ainsi engagée à hauteur de 1 milliard de dollars lors de la dernière reconstitution des financements du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le gouvernement allemand, partenaire privilégié de l’ONUSIDA, contribue pleinement à mettre un terme au sida, qui menace la santé publique, d’ici 2030 et investit des ressources importantes pour n’oublier personne.

« L’ONUSIDA apprécie ce geste de soutien de la part de l’Allemagne qui vient reconnaître le travail réalisé par l’ONUSIDA avec les pays et les partenaires afin de répondre au VIH au cours de la pandémie de COVID-19. C’est une source d’encouragement. Par la même occasion, il reconnaît également que des leçons et expériences ont été tirées des dernières décennies de la riposte au VIH et qu’elles sont appliquées à l’heure actuelle dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 », a ajouté Mme Byanyima. « J’invite tout le monde à suivre l’exemple de l’Allemagne et à continuer à investir dans la riposte mondiale au VIH. »

Le soutien accru apporté par l’Allemagne est un investissement essentiel pour sauver des vies et protéger la dignité des personnes vivant avec le VIH ou exposées au virus. À l’heure où l’humanité est confrontée au double spectre de la pandémie de VIH et de COVID-19, l’Allemagne continue d’être un exemple de responsabilité partagée et de solidarité internationale, toutes deux nécessaires. Des simulations prédisent qu’une interruption totale de six mois des services du VIH due à la COVID-19 pourrait multiplier par deux les décès liés au sida en Afrique subsaharienne et les faire retomber au niveau de 2008, et que cela pourrait provoquer jusqu’à 162 % d’augmentation des nouvelles infections au VIH chez les enfants.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Notre action

Press Release

Disponibilité et prix des antirétroviraux : impact de la COVID-19 et atténuation des risques

22 juin 2020 22 juin 2020Une étude de l’ONUSIDA montre que l’impact de la COVID-19 sur la production et la logistique pourrait avoir des conséquences considérables sur l’approvisionnement en thérapie antirétrovirale dans le monde entier. Des mesures peuvent néanmoins être prises dès à présent pour en limiter les effets

GENÈVE, le 22 juin 2020— Une nouvelle analyse de l’ONUSIDA met en lumière les répercussions potentielles de la pandémie de COVID-19 sur l’approvisionnement en antirétroviraux génériques utilisés pour soigner le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier.

Cette étude révèle que les mesures de confinement et les fermetures de frontières imposées pour enrayer la COVID-19 affectent aussi bien la production que la distribution de médicaments, ce qui pourrait augmenter leur coût et poser des problèmes d’approvisionnement, voire provoquer des ruptures de stock dans les deux prochains mois.

« Il est indispensable que les gouvernements élaborent sans attendre des stratégies pour pallier l’éventualité et les répercussions liées à une augmentation des prix et à une disponibilité limitée des antirétroviraux », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « J’appelle les gouvernements et les acheteurs de médicaments utilisés dans le traitement du VIH à agir sans attendre afin de garantir que les personnes suivant une thérapie puissent la poursuivre. Cela permettra de sauver des vies et d’empêcher les nouvelles infections au VIH. »

En juin 2019, on recensait 24,5 millions de personnes suivant une thérapie antirétrovirale. Une interruption de leur traitement mettrait en danger des millions de personnes, aussi bien elles-mêmes que des tiers à cause de l’augmentation du risque de transmission du VIH. Une simulation récente portant uniquement sur l’Afrique subsaharienne est arrivée à la conclusion qu’une interruption de six mois de la thérapie antirétrovirale pourrait se traduire par 500 000 décès supplémentaires liés au sida.

La production d’antirétroviraux est affectée à plusieurs titres. D’une part, le ralentissement considérable du transport aérien et maritime freine la distribution de matières premières et d’autres produits, comme les matériaux d’emballage, dont les entreprises pharmaceutiques ont besoin pour fabriquer les médicaments. D’autre part, l’éloignement physique et le confinement restreignent également la disponibilité des ressources humaines sur les sites de production. La pénurie combinée de matières premières et de personnel pourrait provoquer des problèmes d’approvisionnement et une pression sur les prix dans les mois à venir. Une telle situation toucherait en particulier certains régimes de traitement de première instance et ceux pour les enfants.

Un concours de circonstances aggrave la pression sur les coûts généraux des antirétroviraux finaux. L’augmentation des frais généraux et de transport, la nécessité de trouver de nouvelles sources d’approvisionnement pour les matières premières essentielles et les substances pharmaceutiques actives, ainsi que les fluctuations monétaires engendrées par le choc économique attendu se combinent pour tirer vers le haut le prix de certains traitements antirétroviraux. On estime qu’une augmentation de 10 à 25 % de ces éléments pourrait alourdir de 100 à 225 millions de dollars la facture annuelle des antirétroviraux en provenance d’Inde. Lorsque l’on pense qu’en 2018 le déficit du financement de la lutte contre le VIH dépassait les 7 milliards de dollars, le monde ne peut pas se permettre qu’une charge supplémentaire s’abatte sur les investissements de la riposte au sida.

L’ONUSIDA et ses partenaires œuvrent toutefois pour limiter cet impact. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) fournit un financement immédiat pouvant atteindre 1 milliard de dollars afin d’aider les pays à lutter contre la COVID-19. Par ailleurs, il permet aussi aux bénéficiaires n’appartenant pas au Fonds mondial d’utiliser sa plateforme d’approvisionnement. Le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, quant à lui, encourage la continuité des soins contre le VIH, la mise en place de nouvelles stratégies comme la télémédecine et une certaine souplesse concernant les exigences de reporting, ainsi que de réallocation du personnel et des financements des programmes. De son côté, l’Organisation mondiale de la Santé compile, échange et analyse les informations sur les services de lutte contre le VIH touchés. Elle coopère aussi avec les fabricants d’antirétroviraux pour ce qui est de l’approvisionnement d’urgence et avec les pays pour les inviter à choisir d’autres produits disponibles de qualité équivalente et à envisager des mesures possibles de limitation de l’impact. Pour finir, l’ONUSIDA coordonne les efforts pour surmonter les difficultés de gestion de l’approvisionnement en thérapie antirétrovirale provoquées par la riposte à la COVID-19.

Le rapport fournit aux gouvernements et aux fournisseurs une liste de recommandations concernant une action coordonnée afin de résoudre ces problèmes et de minimiser leur impact sur les chaînes d’approvisionnement et les prix. Une gestion efficace des stocks actuels et futurs d’antirétroviraux permettrait en effet d’assurer l’approvisionnement de toute personne nécessitant un traitement.

L’analyse de l’ONUSIDA a recueilli des informations auprès des huit fabricants d’antirétroviraux génériques en Inde qui représentent à eux seuls plus de 80 % de la production mondiale d’antirétroviraux. Cette étude a également pris en compte les services gouvernementaux dans sept autres pays producteurs d’antirétroviraux, qui assurent la majorité de la production nationale d’antirétroviraux génériques dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org