Press Release

L’ONUSIDA appelle les gouvernements à prendre des actions à l’échelle mondiale et propose des objectifs ambitieux pour le VIH en 2025

26 novembre 2020 26 novembre 2020Alors que la COVID-19 aggrave le retard pris par la riposte au sida et que les objectifs 2020 ne seront pas atteints, l’ONUSIDA invite de toute urgence les pays à tirer les leçons du financement insuffisant de la santé et à prendre des actions à l’échelle mondiale pour mettre un terme au sida et aux autres pandémies.

GENÈVE, le 26 novembre 2020—Dans un nouveau rapport, L’homme au coeur de la lutte contre les pandémies, l’ONUSIDA appelle les gouvernements à renforcer considérablement leurs investissements en faveur des ripostes aux pandémies et à adopter une série d’objectifs courageux, ambitieux, mais réalisables concernant le VIH. Atteindre ces objectifs, nous permettra de revenir sur le chemin menant à l’éradication du sida en tant que menace pour la santé publique à l’horizon 2030.

La riposte mondiale au sida accusait déjà un retard avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, mais la propagation rapide du coronavirus a encore ralenti les progrès. Les modélisations à long terme des répercussions de la pandémie sur la riposte au VIH indiquent que le nombre de nouvelles infections au VIH et le nombre de décès liés au sida entre 2020 et 2022 augmenteront entre 123 000 et 293 000 cas pour le premier, et entre 69 000 et 148 000 cas pour le second.

« Nous payons au prix fort l’échec collectif de mise en œuvre d'une riposte au VIH exhaustive, respectueuse des droits et centrée sur les personnes, et de son financement adéquat », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Réserver la mise en place de programmes uniquement à celles et ceux qu'aura choisis la classe politique ne permettra pas d’inverser le cours de la COVID-19 ou d’éradiquer le sida. Pour que la riposte mondiale tienne ses promesses, nous devons accorder la priorité aux personnes et lutter contre les inégalités qui forment le terreau des épidémies. »

De nouveaux objectifs pour respecter les engagements

Même si certains pays d’Afrique subsaharienne comme le Botswana et l’Eswatini ont accompli des progrès remarquables et atteint, voire dépassé les objectifs fixés pour 2020, nombreux sont encore ceux à accuser un retard. Les pays qui réussissent très bien montrent l’exemple. L’ONUSIDA coopère avec ses partenaires pour intégrer ces leçons dans une série de propositions d’objectifs pour 2025 qui mettent l’accent sur les personnes.

Ces objectifs accordent la priorité à une excellente couverture des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que du VIH, à la suppression des lois et réglementations punitives, et à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Ils pensent aux personnes, en particulier aux groupes plus exposés et marginalisés : jeunes femmes et filles, ados, professionnel-les du sexe, personnes transgenres, consommateurs et consommatrices de drogues injectables, gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Les nouveaux objectifs pour la fourniture de services liés au VIH visent une couverture à 95 % de chaque sous-population de personnes vivant avec le VIH et exposées à un risque élevé. Les gouvernements arriveront à mieux contrôler l’épidémie au sein de leurs frontières en mettant l’accent sur les personnes et en se concentrant sur les zones sensibles.

Les objectifs 2025 nécessitent par ailleurs de créer un environnement propice à une riposte efficace au VIH et incluent des objectifs ambitieux contre la discrimination : moins de 10 % de pays disposant de lois et réglementations punitives, moins de 10 % de personnes séropositives et touchées par le VIH victimes de la stigmatisation et de la discrimination, ainsi que moins de 10 % de personnes victimes d’inégalités et de violences basées sur le genre.

Vaincre les pandémies

La COVID-19 s’est engouffrée dans la brèche causée par le manque d’investissements et d’actions contre le VIH et d’autres pandémies. De fait, la propagation de la COVID-19 aurait pu ralentir davantage et nous aurions pu surmonter son impact si les systèmes de santé et de protection sociale avaient été plus résistants. Le coronavirus nous montre qu’investir dans la santé sauve des vies, mais aussi fournit une base solide à l’économie. Par conséquent, les programmes de santé et du VIH doivent être pleinement financés, aussi bien en période de prospérité que de crise économique.

« Aucun pays ne peut vaincre seul ces pandémies », a ajouté Mme Byanyima. « Un défi d’une telle ampleur ne peut être surmonté qu’en instaurant une solidarité mondiale, en acceptant notre responsabilité partagée et en mobilisant une riposte qui n’oublie personne. Nous pouvons y parvenir en partageant ce fardeau et en travaillant ensemble. »

Il y a toutefois des lueurs d’espoir : la lutte contre la COVID-19 est en train de tirer profit du leadership, des infrastructures et des leçons de la riposte au VIH. Cette dernière a aidé à préserver la continuité des services face à ces difficultés extraordinaires. La riposte des communautés contre la COVID-19 révèle le potentiel inhérent aux coopérations.

Par ailleurs, le monde doit apprendre des erreurs faites au cours de la riposte au VIH lorsque des millions de personnes dans les pays en voie de développement sont mortes en attendant un traitement. Aujourd’hui encore, plus de 12 millions de personnes n’ont toujours pas accès à un traitement contre le VIH et 1,7 million d’infections imputables à l’absence d’accès aux services essentiels ont été enregistrées en 2019.

Tout le monde a droit à la santé. Voici pourquoi l’ONUSIDA milite ardemment en faveur d’un vaccin universel contre la COVID-19. Des vaccins prometteurs contre le coronavirus font leur apparition, mais nous devons faire attention à ce qu’ils ne deviennent pas l’apanage des riches. À cette fin, l’ONUSIDA et ses partenaires appellent les entreprises pharmaceutiques à partager librement leur technologie et leur savoir-faire, ainsi qu’à renoncer à leurs droits sur la propriété intellectuelle afin que le monde puisse produire à très grande échelle et à la vitesse nécessaire les vaccins efficaces pour protéger tout l monde.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Press Release

L’ONUSIDA et l’UNFPA publient le quatrième rapport annuel sur les progrès accomplis par la Global HIV Prevention Coalition

23 novembre 2020 23 novembre 2020GENÈVE, le 23 novembre 2020—Le dernier rapport sur les progrès accomplis de la Global HIV Prevention Coalition révèle que, malgré un recul observé des nouvelles infections au VIH chez les adultes dans plusieurs pays, l’avancée générale des efforts de prévention du VIH reste fluctuante et évolue trop lentement pour parvenir aux objectifs 2020 qui ont été convenus en 2016 au cours de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la fin du sida.

« Nous n’arriverons pas à mettre un terme au sida si de nouvelles personnes continuent chaque année d’être infectées par le VIH », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Cette année est un moment charnière pour faire le point sur une décennie de progrès en vue de mettre fin au sida à l’horizon 2030. Malheureusement, l’humanité accuse un retard dans les promesses de réduction des nouvelles infections au VIH. »

En 2016, les États membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre un objectif de prévention du VIH prévoyant de réduire les nouvelles infections chez les adultes à moins de 500 000 dans le monde d’ici 2020, soit un recul de 75 % par rapport à 2010. Fin 2019, cette baisse atteignait à peine 23 %, avec 1,7 million de contaminations au VIH l’année dernière.

Lancée en 2017, la Global HIV Prevention Coalition vise à redonner dynamisme et clairvoyance aux programmes de prévention du VIH dans 28 pays, les 28 pays du monde les plus touchés par les nouvelles infections au VIH. Cette coalition de 28 pays identifie et encourage des stratégies pour les programmes et des interventions prioritaires, ravive l’engagement politique en faveur de la prévention du VIH, dirige et apporte son soutien à la mise en œuvre de programmes.

Les progrès accomplis pour réduire les nouvelles infections au VIH varient selon les pays de la coalition. Entre 2010 et 2019, les nouvelles infections au VIH ont, par exemple, chuté de 64 % en Eswatini, et augmenté de 74 % au Pakistan. Néanmoins, les nouvelles infections au VIH ont reculé dans 26 pays de la coalition.

Le rapport montre que des progrès importants ont été réalisés pour mettre en place les 10 actions stratégiques définies dans la Feuille de Route de la Prévention du VIH pour 2020. Toutefois, de nombreux pays continuent de rencontrer des difficultés pour changer des facteurs sous-jacents qui entravent l’efficacité des programmes de prévention du VIH. Il s’agit entre autres de financements insuffisants, d’une inertie pour lutter contre les obstacles légaux, réglementaires et structurels qui empêchent les programmes destinés aux populations clés et vulnérables, ainsi que de l’adoption lente des règles sur les contrats sociaux.

« Si nous voulons réduire considérablement les nouvelles infections au VIH, nous devons réduire les disparités et supprimer les obstacles qui empêchent les adolescentes, les jeunes femmes et les populations clés d’accéder à des services de santé sexuelle et reproductive de qualité et qui les respectent. Il est temps de mettre un terme une bonne fois pour toutes à la stigmatisation, à la discrimination et à la marginalisation qui se dressent sur leur chemin sous une forme ou sous une autre », a indiqué Natalia Kanem, la Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population.

Cette année, la pandémie de COVID-19 est un défi supplémentaire pour préserver les avancées au niveau de la prévention du VIH. Les inquiétudes concernent en particulier les perturbations touchant les services de prévention du VIH : circoncision masculine médicale volontaire, interruption de l’accès au matériel de prévention (notamment d’injection stérile), effets des confinements sur les services d’assistance sociale et éducatifs, corrélation entre difficultés économiques et augmentation des comportements à risque, et vulnérabilité face au VIH. Le rapport actuel documente ainsi pour la première fois les mesures prises par les pays pour s’adapter à la pandémie de COVID-19 et atténuer ses effets potentiels.

Ce rapport a été dévoilé au cours d’une réunion virtuelle réunissant des ministres de la Santé des pays membres de la Global HIV Prevention Coalition, qui ont pris acte des progrès accomplis avec l’objectif de dresser une feuille de route pour les cinq prochaines années en vue de mettre fin au sida d’ici 2030.

« La prévention du VIH sera au cœur de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida pour les cinq prochaines années », a ajouté Mme Byanyima. « Avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le reste du Programme commun de l’ONUSIDA, nous allons soutenir la Global HIV Prevention Coalition afin d’atteindre notre objectif ultime : zéro nouvelle infection au VIH. »

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Notre action

Press Release

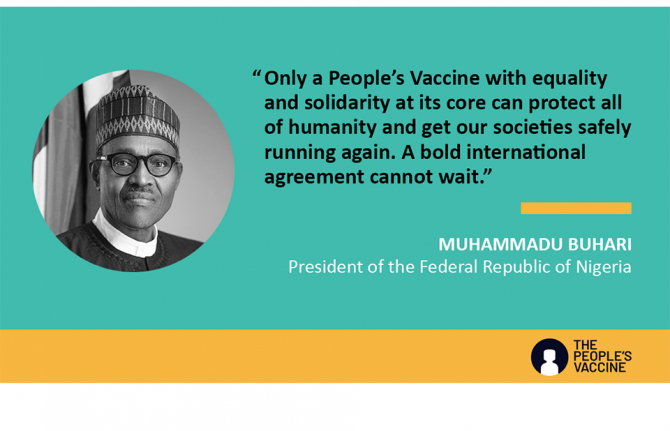

Le président du Nigeria se rallie à l’appel en faveur d’un vaccin universel contre la COVID-19

16 octobre 2020 16 octobre 2020GENÈVE, le 16 octobre 2020—Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé que son pays allait rejoindre l’appel international urgent pour un vaccin universel contre la COVID-19. Il apporte ainsi son soutien à cette initiative et a publié un communiqué officiel en faveur de cette campagne.

« Tirant les leçons douloureuses d’une histoire marquée par un accès inégal au traitement contre des maladies comme le VIH, nous devons garder à l’esprit l’avertissement que « quiconque oublie les erreurs du passé sera condamné à les répéter » », a déclaré M. Buhari. « Seul un vaccin universel ancré dans les principes de l’égalité et de la solidarité peut protéger l’humanité en entier et relancer nos sociétés en les gardant à l’abri du danger. Un accord international ambitieux est impérieux. »

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 200 millions d’habitant-es. Après l’Afrique du Sud et l’Éthiopie, il est le pays qui enregistre le plus de cas de COVID-19 sur le continent. En mars 2020, M. Buhari a mis en place un groupe de travail présidentiel multisectoriel chargé de lutter contre la pandémie de coronavirus. Cette équipe a publié un rapport intermédiaire en juillet 2020 indiquant que des efforts considérables avaient été réalisés pour endiguer la propagation de la COVID-19.

Toutefois, ce document révèle également que les infrastructures et les équipements de santé au Nigeria ne sont pas suffisamment solides pour endosser une riposte nationale durable à la COVID-19 et qu’ils feront face à des difficultés à mettre en place une riposte efficace si jamais la pandémie devait connaître une croissance exponentielle dans le pays. Ces conclusions montrent que le Nigeria a un besoin urgent d’accès à un vaccin de la COVID-19 dès qu’une formule sera disponible.

« L’ONUSIDA et d’autres membres de la People’s Vaccine Alliance appellent à adopter une perspective innovante qui accorde la priorité à la santé publique grâce au partage des connaissances et à l’élargissement maximal de l’approvisionnement afin de garantir de n’oublier personne », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Toute autre stratégie moins ambitieuse augmentera le nombre de victimes et accentuera la crise économique, ce qui jettera des millions de personnes dans la pauvreté. »

La People’s Vaccine Alliance est une coalition d’organisations et de militant-es uni-es autour d’un objectif commun : lutter pour un vaccin universel contre la COVID-19. Afin de renforcer les actions prises par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), y compris le Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP), la People’s Vaccine Alliance demande que tous les vaccins, traitements et tests soient libres de monopoles, produits en masse, distribués équitablement et mis gratuitement à la disposition de la population dans tous les pays.

« Le vaccin universel ébranlera les dynamiques de pouvoir qui perpétuent les inégalités et alimentent les injustices, et il garantira de n’oublier personne », a déclaré Edward Kallon, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria. « Personne ne devra se voir refuser un vaccin contre la COVID-19 à cause de son lieu de résidence ou de ses moyens financiers. Ce vaccin doit être un bien public international mis à disposition de celles et ceux qui en ont besoin, indépendamment de leur situation. »

La People’s Vaccine Alliance appelle les groupes pharmaceutiques et les gouvernements à :

- Empêcher la création de monopoles sur la production du vaccin. Il s’agit de n’accorder des financements publics à la recherche et au développement qu’à condition que les instituts de recherche et les entreprises pharmaceutiques partagent les informations, les données, le matériel biologique, le savoir-faire et la propriété intellectuelle. Le Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 apporte le mécanisme de ce partage de connaissances.

- Empêcher la création de monopoles sur l’approvisionnement en vaccins en autorisant autant de fabricants que possible, y compris dans les pays en voie de développement, à produire les vaccins.

- Distribuer équitablement le vaccin en donnant la priorité au personnel de santé et aux autres groupes à risque dans tous les pays. Les programmes de vaccinations doivent inclure les groupes marginalisés, y compris les populations réfugiées, incarcérées, vivant dans des bidonvilles et d’autres environnements surpeuplés. La distribution entre et au sein des pays doit reposer sur les besoins et non pas les moyens financiers.

- Fournir gratuitement le vaccin sur le lieu d’utilisation.

- Garantir la participation totale des gouvernements des pays en voie de développement, ainsi que de la société civile mondiale, au cours des rencontres où sont prises des décisions sur les vaccins (et d’autres technologies liées à la COVID-19) et garantir la transparence et la reddition de compte pour chaque décision.

À l’heure actuelle, le vaccin universel jouit du soutien de plus de 140 personnalités du monde entier, y compris le président de l’Afrique du Sud et le président de la Commission de l’Union Africaine, les présidents du Ghana et du Sénégal, le Premier ministre du Pakistan, le directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies et le rapporteur spécial sur le droit universel de jouir du meilleur niveau possible de santé physique et mentale.

La People’s Vaccine Alliance

La People’s Vaccine Alliance est une coalition d’organisations et de militant-es uni-es autour d’un objectif commun : lutter pour un vaccin universel contre la COVID-19 qui repose sur le partage de connaissances et qui soit mis gratuitement à disposition de tout le monde. Un bien commun au monde entier. La coordination est assurée par Oxfam et l’ONUSIDA, et l’Alliance rassemble aussi : Free the Vaccine, Frontline AIDS, Global Justice Now, International Treatment Preparedness Coalition, Just Treatment, Nizami Ganjavi International Center, Open Society Foundations, STOPAIDS, SumOfUs, Wemos et Yunus Centre.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 6896

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Notre action

Region/country

Press Release

L’ONUSIDA émet des recommandations en vue de réduire la stigmatisation et la discrimination au cours des ripostes à la COVID-19

08 octobre 2020 08 octobre 2020GENÈVE, le 8 octobre 2020—Puisant dans son expérience forte de quatre décennies de riposte au sida, l’ONUSIDA émet de nouvelles recommandations visant à réduire la stigmatisation et la discrimination dans le contexte de la COVID-19. Ces conseils reposent sur de récentes données probantes visant à réduire efficacement la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, et les appliquent à la COVID-19.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, de nombreux témoignages ont signalé les formes prises par la stigmatisation et la discrimination, y compris des actes xénophobes ciblant des personnes créditées d’être responsables de l’apparition de la COVID-19 dans certains pays, des attaques à l’encontre du personnel soignant, ainsi que des violences physiques et verbales envers des survivants et survivantes de la COVID-19. Des attaques visant des populations déjà victimes de stigmatisation et de discrimination, y compris des personnes vivant avec le VIH, appartenant à des minorités sexuelles et de genre, des professionnel-les du sexe et des migrant-es, ont également été signalées.

« La stigmatisation et la discrimination ne sont jamais loin lorsqu’une pandémie faire planer un sentiment de peur et d’insécurité », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « La stigmatisation et la discrimination sont contreproductives. Elles exposent des personnes à des violences, à des formes d’abus et à l’isolement, empêchent certains individus d’accéder aux services de santé et entravent les mesures de santé publique visant à maîtriser les pandémies. »

Le document Lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans le cadre de la réponse à la COVID-19 fournit aux gouvernements des recommandations respectant les droits humains. Elles concernent des mesures de sensibilisation, d’assistance, de renvoi vers des services, ainsi que d’autres interventions. Elles présentent des solutions dans six domaines spécifiques : communauté, travail, éducation, santé, justice et situations d’urgence/humanitaires.

À l’instar de l’épidémie de VIH, la stigmatisation et la discrimination peuvent entraver considérablement les ripostes à la COVID-19. Les personnes qui ont intériorisé ou qui anticipent des comportements stigmatisants auront davantage tendance à éviter les services de santé, à ne pas se faire dépister ou à fermer les yeux sur les symptômes, devenant ainsi des fantômes de la pandémie.

« Nous savons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous savons comment transformer les idées reçues et les comportements. Cela fait 30 ans que nous menons avec succès la riposte au VIH et que nous recueillons en route des expériences, des connaissances et une sagesse inestimables », a indiqué Alexandra Volgina, coordonnatrice du Programme, Global Network of People Living with HIV. « Nous souhaitons partager nos connaissances afin d’améliorer l’existence des personnes et d’apporter notre propre contribution en vue de mettre fin à la pandémie de COVID-19. »

Certains pays ont recours à des lois pénales existantes ou à de nouvelles lois spécifiques à la COVID-19 afin de criminaliser l’exposition ou la transmission présumée de la COVID-19. Cela se traduit par une augmentation des personnes envoyées en prison, dans des centres de détention et d’autres environnements fermés surpeuplés où la COVID-19 peut se propager facilement.

« Il n’y a rien de pire que lorsque la discrimination est reconnue par la loi. Le recours à des lois pénales ou à d’autres mesures répressives injustifiées et disproportionnées en lien avec la COVID-19 a un effet dévastateur sur les personnes les plus vulnérables de nos sociétés, dont de nombreuses personnes séropositives. Cela exacerbe les inégalités et enracine la stigmatisation », a souligné Edwin J. Bernard, Directeur exécutif du HIV Justice Network. « Des mesures respectant les droits humains et autonomisant les communautés sont infiniment plus efficaces que des sanctions et des peines d’emprisonnement. Nous espérons que ces recommandations étayées par des données probantes visant à réduire la stigmatisation et la discrimination liées à la COVID feront une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Des témoignages remontant au début de la COVID-19 font état de discriminations et de violences basées sur le genre, de populations clés prises pour cible, notamment les professionnel-les du sexe, d’arrestations et de passages à tabac de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles. En avril 2020, suite à la multiplication des signalements de violences, de stigmatisation et de discrimination engendrées par la mise en place de mesures contre la COVID-19, l’ONUSIDA a commencé à identifier les actions nécessaires pour y mettre un terme. En août, l’organisation a publié un rapport, Droits en cas de pandémie, qui met en avant les nombreuses violations des droits humains qui se sont produites dans les premiers temps de la riposte à la COVID-19.

Les nouvelles recommandations, Lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans le cadre de la réponse à la COVID-19 : Appliquer ce qui fonctionne et a fait ses preuves dans six contextes de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH à la réponse à la COVID-19 s’inscrivent dans la continuité des efforts de l’ONUSIDA et du Partenariat mondial pour l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH. Ensemble, ils cherchent à accélérer les progrès pour atteindre l’objectif de zéro discrimination, en accord avec les engagements politiques pris en 2016 par les États membres des Nations Unies dans la Déclaration politique sur le VIH/sida et dans l’Objectif de développement durable 3 qui vise à mettre un terme au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 6896

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

Notre action

Press Release

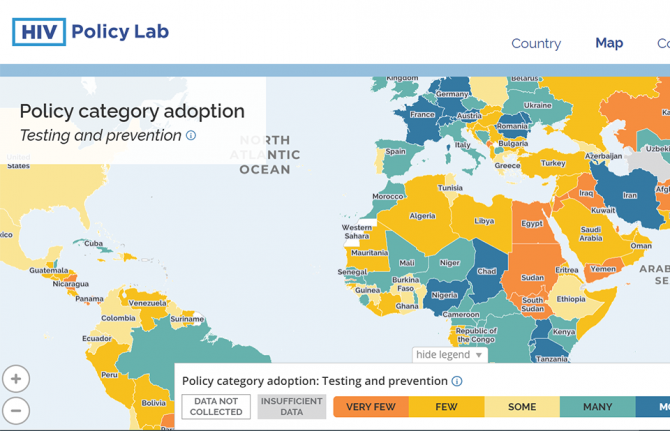

HIV Policy Lab : une nouvelle initiative est lancée en matière de législation et de réglementation sur la riposte au VIH

29 septembre 2020 29 septembre 2020WASHINGTON, D.C./GENÈVE, le 29 septembre 2020 - Malgré des décennies de progrès scientifique dans la riposte au VIH, les avancées demeurent contrastées. Certains pays diminuent rapidement le nombre de décès liés au sida et aux nouvelles infections au VIH, tandis que d'autres constatent l'aggravation de l'épidémie. La législation et la réglementation expliquent en grande partie cet écart.

L'outil HIV Policy Lab, lancé aujourd'hui, collecte et surveille les lois et réglementations liées au VIH à travers le monde.

« En matière de VIH, la législation et la réglementation peuvent sauver des vies ou condamner à mort. Elles peuvent assurer l'accès aux dernières avancées scientifiques, aider la population à faire respecter ses droits et à vivre sereinement ou, au contraire, faire obstacle à son bien-être. La riposte au VIH nous impose entre autres actions stratégiques de soumettre le contexte réglementaire, comme tous les outils fondamentaux, à des mesures et à des transformations », affirme Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA.

L'outil graphique HIV Policy Lab représente visuellement les données et facilite la comparaison des réglementations nationales à l'aide de 33 indicateurs dans 194 pays afin de mesurer le contexte réglementaire. Il vise à améliorer la transparence et la capacité à comprendre. Il doit faciliter l'utilisation des informations et la comparaison entre pays. Il doit également encourager les gouvernements à tirer les enseignements des décisions de leurs voisins, inciter la société civile à s'émanciper et la recherche à examiner les répercussions de la législation et de la réglementation relatives à la pandémie de VIH.

Selon Matthew Kavanagh, directeur de l'initiative Global Health Policy & Politics à l'institut O'Neill de l'université de Georgetown, « La réglementation désigne la manière dont les gouvernements appliquent la science à grande échelle. Si nous voulons améliorer l'utilisation de la réglementation pour améliorer les questions de santé, il est primordial de surveiller et d'évaluer les règlements qui la composent. »

« Réduire la stigmatisation et faciliter l'accès aux soins sont deux axes indispensables pour améliorer la vie des personnes vivant avec le VIH. Or, ce sont des conséquences directes de décisions politiques. Surveiller ces décisions est une solution optimale pour les améliorer et garantir la justice et l'équité aux personnes vivant avec le VIH », affirme Rico Gustav, directeur exécutif du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH.

Le HIV Policy Lab extrait les informations du National Commitments and Policy Instrument, de documents juridiques, de rapports gouvernementaux et d'analyses indépendantes afin de créer des jeux de données comparables d'un pays et d'un indicateur à l'autre. Le HIV Policy Lab a pour but d'identifier et de traiter les écarts entre les preuves et la réglementation et d'instaurer un devoir de reddition de comptes afin de riposter au VIH par une réglementation plus inclusive, plus efficace et basée sur les droits et les faits scientifiques.

Cet outil est le fruit d'une collaboration entre l'université de Georgetown et l'institut O'Neill for National and Global Health Law, l'ONUSIDA, le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH et Talus Analytics.

Contact

O’Neill InstituteLauren Dueck

Lauren.Dueck@Georgetown.edu

UNAIDS

Sophie Barton-Knott

bartonknotts@unaids.org

GNP+

Lesego Tlhwale

ltlhwale@gnpplus.net

Press Release

Alors que les décès dus à la pandémie dépassent le million, des personnes qui ont survécu à la COVID dans 37 pays exigent un vaccin universel dans une lettre ouverte aux groupes pharmaceutiques

29 septembre 2020 29 septembre 2020GENÈVE, 29 septembre 2020—Des personnes qui ont survécu à la COVID-19 dans 37 pays à travers le monde font partie du millier de signataires d'une lettre ouverte adressée aux responsables de l'industrie pharmaceutique appelant à la mise à disposition pour toutes et tous d'un vaccin et de traitements libres de brevets. Cette lettre est publiée la veille d’une réunion de haut niveau sur la pandémie organisée demain (30 septembre) lors de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Les signataires incluent 242 personnes qui ont survécu à la COVID-19, de l'Afrique du Sud à la Finlande et de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Brésil. Figurent aussi parmi ces signataires, 190 personnes réparties dans 46 pays dont des proches ont succombé au virus, et 572 autres fragiles et plus exposées à une forme grave de la maladie si elles contractent la COVID-19.

Dans cette lettre, nous pouvons lire : « Nous avons perdu des êtres chers à cause de cette maladie mortelle. Nous avons vu la mort de près. Nous continuons de vivre dans la peur d’une contamination qui nous serait fatale. À nos yeux, rien ne justifie que vos profits ou vos monopoles se fassent au détriment de la vie d’autrui. »

Cette lettre ouverte reproche aux groupes pharmaceutiques de « n’avoir rien changé à leurs pratiques, de défendre leurs monopoles en refusant de partager leurs recherches et leur savoir-faire ». Elle appelle, par ailleurs, les grands noms du secteur à « garantir que les vaccins et les traitements de la COVID-19 atteignent celles et ceux qui en ont besoin en luttant contre les positions de monopole, en renforçant la production et en partageant les connaissances. »

Les monopoles pharmaceutiques réservent en effet la production de vaccins et de traitements efficaces à un nombre restreint de fabricants, empêchant ainsi la production de masse nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. La lettre exige que les grands groupes transfèrent immédiatement les droits de propriété intellectuelle et sur les technologies de vaccins au WHO COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP).

L'une des signataires, Dilafruz Gafurova, 43 ans, originaire du Tadjikistan, a déclaré : « Mon mari et moi avons eu cette maladie. Nous n’avons pu compter que sur nous-mêmes, car les hôpitaux étaient pleins... C’était très dur de trouver les bons médicaments. J’ai quatre enfants... J’ai eu peur de les laisser seuls dans ce monde si jamais quelque chose venait à m’arriver... C’est la raison pour laquelle je signe cette lettre pour aider d’autres personnes à avoir [un] vaccin. Tout le monde sur la planète ne peut pas obtenir ce vaccin, car certaines personnes n’en ont tout simplement pas les moyens. Elles disposent tout juste [de ce qu’il faut pour couvrir] leurs besoins quotidiens. »

Cette lettre est le fruit des efforts de la People’s Vaccine Alliance, une coalition mondiale d’organisations et de militant-es que rassemble un objectif commun : lutter pour un vaccin universel contre la COVID-19, qui repose sur le partage de connaissances et qui soit mis à disposition de toutes et tous.

Demain, lors de l’Assemblée générale de l’ONU, Bill Gates et le Premier ministre britannique Boris Johnson seront parmi les personnalités influentes à aborder le sujet de l’accès au vaccin. À l’heure actuelle, les pays riches n’exercent aucune pression sur les grands groupes pharmaceutiques pour que ces derniers partagent leurs technologies et optimisent la livraison de vaccins efficaces et de traitements dans le monde entier.

Heidi Chow de Global Justice Now, une organisation membre de la People’s Vaccine Alliance, a déclaré : « Les groupes pharmaceutiques doivent entendre les revendications des personnes à travers le monde qui ont connu la peur et le bouleversement liés à la COVID-19. Ce secteur ne peut pas rester sourd à ces témoignages. Il devrait réagir immédiatement en mettant fin aux monopoles et en s’engageant à partager son savoir-faire technologique. Ces actions sont cruciales pour agrandir les stocks de vaccins afin que tous les pays aient accès à des vaccins efficaces à un prix raisonnable. »

Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, a quant à elle indiqué : « Le sida nous a montré qu’avec l’arrivée de traitements efficaces, les populations aisées des pays riches retrouvent la santé, tandis que des millions de personnes dans les pays en voie de développement continuent de mourir. Nous ne devons pas faire la même erreur lorsqu’un vaccin contre la COVID-19 sera découvert. Le droit à la santé est un droit humain. Se faire vacciner contre ce virus mortel ne doit pas dépendre de votre compte en banque ni de la couleur de votre peau. Un vaccin doit être un bien public mondial mis à disposition gratuitement de toutes et tous. »

L’Alliance appelle également les gouvernements à ne subventionner les efforts de recherche et développement des groupes pharmaceutiques portant sur des méthodes de diagnostic, des vaccins et des traitements de la COVID-19 que si les bénéficiaires s'engagent à partager leurs connaissances et leurs technologies libres de brevets. Lorsqu’un vaccin efficace sera disponible, l’Alliance demande à ce que les doses soient distribuées équitablement en donnant la priorité au personnel de santé et aux autres groupes à risque dans tous les pays.

Remarques aux rédactrice-teurs :

Vous pouvez lire le texte complet de la lettre ouverte ici : https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/pv_alliance_open_letter_final.pdf

Les réunions de haut niveau Accelerating the end of the COVID-19 pandemic: taking new solutions to scale and making them equitably accessible, to save lives, protect health systems and restart the global economy, auront lieu le 30 septembre en marge de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le Secrétaire général de l’ONU, le directeur général de l’OMS, des responsables de nombreux pays, dont le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, ainsi que la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, y participeront.

La lettre ouverte a été signée par 941 personnes, dont 242 qui ont survécu à la COVID-19 et originaires des 37 pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Inde, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Liban, Maroc, Nouvelle Zélande, Nicaragua, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Macédoine du Nord, Royaume-Uni, Russie, Sénégal, Slovénie,

Suède, Tadjikistan et Zambie. Une part des signataires relève de plusieurs catégories ; la liste des signataires est disponible sur demande. La lettre ouverte a été adressée aux groupes pharmaceutiques qui procèdent actuellement aux essais de phase III des 11 candidats vaccins.

People’s Vaccine Alliance est une coalition d’organisations et de militant-es autour d'un objectif commun : lutter pour un vaccin universel contre la COVID-19, qui repose sur le partage de connaissances et qui soit mis gratuitement à disposition de toutes et tous. Un bien commun au monde entier. Sa coordination est assurée par Oxfam et l'ONUSIDA. Frontline AIDS, Global Justice Now, Nizami Ganjavi International Center, STOPAIDS, Wemos ainsi que Yunus Centre comptent parmi ses membres. Plus de 140 personnalités internationales, ancien-nes chef-fes d’État et économistes appellent les gouvernements à s’unir en faveur d’un vaccin pour tou-tes contre la COVID-19.

Au début du mois, une analyse d’Oxfam a révélé qu’un petit groupe de pays riches représentant 13 % seulement de la population mondiale avait déjà acheté plus de la moitié (51 %) des futures doses des principaux vaccins potentiels contre la COVID-19. https://oxfamapps.org/media/press_release/small-group-of-rich-nations-have-bought-up-more-than-half-the-future-supply-of-leading-covid-19-vaccine-contenders/

Press Release

Pandémie de COVID-19 : les pays sont invités à prendre des mesures plus énergiques pour enrayer la diffusion d’informations nuisibles

23 septembre 2020 23 septembre 2020NEW YORK, 23 septembre 2020—L’OMS, l’ONU, l’UNICEF, l’ONUSIDA, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’UNESCO, l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Initiative Global Pulse des Nations Unies et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de même que les gouvernements de l’Indonésie, de la Thaïlande et de l’Uruguay, ont organisé un webinaire en marge de la 75e session de l’Assemblée générale de l’ONU dans le but d’attirer l’attention sur les dommages causés par la propagation des informations fausses et trompeuses, ces dernières se définissant comme des informations délibérément erronées à des fins idéologiques.

« Dès lors que le virus s’est répandu dans le monde, des messages inexacts et même dangereux ont proliféré sur les réseaux sociaux, semant la confusion au sein d’une population ainsi induite en erreur et mal conseillée », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres. « Intitulée "Verified" (Vérifié), notre initiative consiste à lutter contre les informations fausses au moyen de la vérité. Nous collaborons avec des partenaires du monde des médias, des personnalités, des influenceurs et des plateformes de réseaux sociaux pour diffuser des contenus qui font la promotion de la science, proposent des solutions et inspirent la solidarité. Ces efforts revêtiront une importance plus cruciale encore à mesure que nous nous efforcerons d’instaurer la confiance du public dans l’innocuité et l’efficacité des futurs vaccins contre la COVID-19. Nous avons besoin d’un "vaccin du peuple" abordable et disponible pour tous. »

« Les informations fausses et trompeuses mettent en péril la santé et la vie des personnes. Elles sapent la confiance dans la science, dans les institutions et dans les systèmes de santé », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Pour lutter contre la pandémie, nous avons besoin de confiance et de solidarité, car cette dernière souffre durement du fait de la méfiance. Les fausses informations freinent la riposte à la pandémie et nous devons donc unir nos forces pour les combattre et promouvoir des conseils de santé publique fondés sur la science. Ces principes qui s’appliquent à la riposte à la COVID-19 valent également pour la gestion de l’infodémie. Nous devons la prévenir, la repérer et y répondre, ensemble et de façon solidaire. »

« Outre l’incidence directe qu’elles ont sur les ripostes à la pandémie, les informations trompeuses sapent la confiance du public dans les processus et les institutions démocratiques et accentuent les clivages sociaux », a déclaré Achim Steiner, l’Administrateur du PNUD. « Il s’agit là de l’un des enjeux de gouvernance les plus préoccupants de notre époque. Le PNUD collabore activement avec les États Membres, les institutions du système des Nations Unies et d’autres partenaires pour trouver des réponses globales qui respectent les droits humains. »

« Parmi les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants d’aujourd’hui, les fausses informations sont de celles qui se développent le plus rapidement », a déclaré Henrietta Fore, Directrice générale de l’UNICEF. « Elles tirent parti des failles qui lézardent la confiance dans les sociétés et les institutions et les approfondissent. Elles sapent la confiance dans la science et la médecine et divisent les communautés. Dans leurs formes les plus pernicieuses, comme lorsqu’elles convainquent des parents de ne pas faire vacciner leurs enfants, elles peuvent même être mortelles. Or, il faut plus que la simple vérité pour contrer les fausses informations, parce qu’elles relèvent davantage du symptôme que de la maladie. Il faut également une relation de confiance entre les dirigeants, les communautés et les individus. »

« Nous ne pourrons venir à bout de la COVID-19 qu’en nous appuyant sur les faits, sur la science et sur la solidarité au sein des communautés », a déclaré Winnie Byanyima, la Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les fausses informations alimentent le rejet social et la discrimination. Elles ne doivent pas entraver la protection des droits humains ni empêcher que les personnes à risque et les personnes marginalisées aient accès aux services de santé et de protection sociale. »

« Depuis le début de la pandémie, l’UNESCO a mobilisé ses réseaux internationaux de partenaires du monde des médias, de journalistes, de vérificateurs d’informations, de stations de radio communautaires et d’experts, pour donner aux citoyens les moyens de lutter contre les fausses informations et les rumeurs, des phénomènes exacerbés par la pandémie », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO. « Une mobilisation collective est essentielle pour promouvoir une information de qualité et fiable, tout en garantissant le strict respect de la liberté d’expression. Une presse libre, indépendante et pluraliste est plus nécessaire que jamais. »

« La confiance est une pierre angulaire de notre monde numérique », a déclaré Houlin Zhao, Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications. « S’appuyant sur l’initiative BeHe@lthy BeMobile lancée depuis longtemps par l’OMS et l’UIT, cette dernière travaille depuis le début de cette crise avec les ministères nationaux des télécommunications et de la santé et des opérateurs de réseaux mobiles pour envoyer des SMS aux personnes qui peuvent ne pas avoir accès à Internet, en leur fournissant des conseils de santé fondés sur des éléments scientifiques et des données probantes, directement sur leurs téléphones portables. »

L’OMS et ses partenaires ont exhorté les pays à nouer des contacts avec leurs communautés, à les écouter au moment d’élaborer leurs plans d’action nationaux et à leur donner ensuite les moyens de renforcer leur confiance et leur résilience face aux fausses informations.

« Il est essentiel d’évoquer avec les communautés la façon dont elles perçoivent la maladie et la riposte qui y est apportée, de manière à instaurer une relation de confiance et à mettre fin aux flambées », a déclaré Jagan Chapagain, le Secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. « Si notre réponse ne tient pas compte des préoccupations et des perceptions des communautés, les populations touchées ne nous jugeront pas utiles ou dignes de confiance et la riposte à l’épidémie risque d’échouer. Plus que jamais, les intervenants locaux sont à l’avant-garde de cette crise. Nous devons reconnaître le rôle incroyable qu’ils jouent en comprenant les connaissances acquises à l’échelle locale et l’avis des communautés et en agissant en conséquence. »

Les co-organisateurs ont également appelé les médias, les plateformes de réseaux sociaux, les dirigeants de la société civile et les influenceurs à renforcer leurs actions en vue de diffuser des informations exactes et de prévenir la propagation d’informations fausses et trompeuses. L’accès à des informations précises et la liberté d’échanger des idées en ligne et hors ligne sont essentiels pour permettre des réponses efficaces et crédibles en matière de santé publique.

« L’initiative Global Pulse a vu le jour il y a dix ans au sein du système des Nations Unies pour innover en utilisant des informations prédictives en temps réel afin de protéger les communautés vulnérables en temps de crise », a déclaré Robert Kirkpatrick, Directeur de Global Pulse, l’initiative du Secrétaire général des Nations Unies sur le big data et l’intelligence artificielle. « Au cours de cette pandémie, nous avons constaté une augmentation très marquée des demandes d’analyses poussées émanant de l’ensemble du système des Nations Unies et des États Membres. Nous continuerons de travailler avec l’OMS et d’autres partenaires pour aider à identifier et à combattre les informations fausses et trompeuses. »

Note à l’intention des rédactions

L’OMS définit l’infodémie comme une surabondance d’informations, tant en ligne que hors ligne. Cela englobe les informations exactes et celles qui sont fausses ou trompeuses.

En mai 2020, les États membres de l’OMS ont adopté la résolution WHA73.1 sur la riposte à la COVID-19 lors de l’Assemblée mondiale de la Santé. Cette résolution reconnaît que la gestion de l’infodémie est un élément essentiel de la lutte contre la pandémie de COVID-19 : elle appelle les États Membres à fournir un contenu fiable sur la COVID-19, à prendre des mesures pour lutter contre les informations fausses et trompeuses et à tirer parti des technologies numériques pour l’ensemble de la riposte. La résolution appelait également les organisations internationales à lutter contre les informations fausses et trompeuses dans la sphère numérique, à s’efforcer de prévenir les cyberactivités nuisibles qui sapent la riposte sanitaire et à soutenir la mise à disposition du public de données scientifiquement fondées.

Contact

UNAIDSSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

WHO

Carla Drysdale

cdrysdale@who.int

Notre action

Press Release

ONUSIDA : préparation de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida

18 septembre 2020 18 septembre 2020Des partenaires de l’ONUSIDA ont apporté leur contribution en ligne au développement de la prochaine stratégie de la riposte mondiale au sida

GENÈVE, le 18 septembre 2020—L’ONUSIDA élabore actuellement sa nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida dans un contexte particulier : nous sommes en effet dans la dernière décennie pour atteindre les Objectifs de développement durable, dont celui portant sur la fin de l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici 2030. L’adoption de ce texte fondamental par le Conseil de coordination du Programme est prévue en mars 2021. La nouvelle stratégie servira de feuille de route à tous les pays et partenaires de la riposte mondiale afin de combler le retard pris et de mettre fin au sida.

De mai à août 2020, le processus d’élaboration est entré dans sa première phase composée de vastes consultations et d’un audit de la Stratégie de l’ONUSIDA 2016–2021 ainsi que de sa mise en œuvre. Une enquête en ligne, des interviews avec des informateurs et informatrices clés, des groupes de discussion et des ateliers ont permis de recueillir l’avis de plus 10 000 parties prenantes du monde entier . L’audit des preuves de l’ONUSIDA aborde des aspects fondamentaux sur les succès et la manière de les pérenniser ou d’en faire bénéficier un plus grand nombre. Il présente aussi les domaines accusant un retard ainsi que des solutions pour combler les lacunes et surmonter les obstacles au cours de la prochaine stratégie mondiale de lutte contre le sida afin que cette dernière soit ambitieuse, visionnaire et étayée par des données probantes.

Le 16 septembre 2020, l’ONUSIDA a tenu une consultation en ligne multipartite portant sur la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida. Cette réunion a rassemblé plus de 170 porte-parole d’États membres, de la société civile, d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et du domaine universitaire ainsi que de ses 11 organisations coparrainantes.

« Nous ne pouvons pas tenir la solidarité au sein de la riposte mondiale au sida pour acquise », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Nous ne prévoyons pas de reprendre des discussions portant sur des questions qui pourraient nous faire perdre du terrain. Nous voulons nous concentrer sur ce qui nous fait progresser dans tous les domaines et aspects dans lesquels nous présentons déjà un retard. Nous avons besoin d’aller de l’avant pour redonner de l’élan à notre action, faire davantage prendre conscience de l’urgence dans la riposte au VIH et renforcer la solidarité mondiale. »

L’audit des preuves et les consultations préparatoires à la stratégie que l’ONUSIDA a menés jusqu’à présent révèlent que les priorités de la stratégie actuelle restent d’actualité, mais également qu’il est nécessaire d’accélérer les progrès et les résultats dans tous les pays, tous les contextes et auprès de toutes les populations. Voici une liste non exhaustive des thèmes abordés au cours de la consultation : leadership politique et financements, partenariats et reddition de comptes, COVID-19, populations clés, adolescentes et jeunes femmes, ripostes menées par les communautés, éradication de la stigmatisation, de la discrimination et des lois punitives, particularités régionales, VIH et couverture sanitaire universelle, action intersectorielle et inégalités.

La consultation multipartite s’est penchée en détail sur ces 11 thèmes et a fourni des pistes sur la manière de renforcer les pivots, de concrétiser les promesses faites, ainsi que de quantifier et d’assurer le suivi de l’action en vue de stimuler la prise de responsabilité.

Les représentant-es des gouvernements ont indiqué qu’il est important que les pays, au niveau gouvernemental et communautaire, se fassent entendre en première ligne du développement de la nouvelle stratégie. Les porte-parole de la société civile ont souligné le besoin de continuer à encourager l’autonomisation et le leadership de la jeunesse qui reste un parent pauvre de la stratégie actuelle. Cela permettra de puiser dans le potentiel de communication, d’éducation, de formation et de création de capacité pour la prochaine génération. Des représentant-es d’organisations internationales ont signalé que la prochaine stratégie de l’ONUSIDA devra préserver et renforcer l’engagement communautaire, y compris par le biais d’une coordination plus étroite avec la nouvelle stratégie du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme également en cours de rédaction.

Le processus d’élaboration de la stratégie de l’ONUSIDA passe maintenant à l’étape suivante. Ce texte évoluera sans nul doute au cours des réunions d’information et de celle du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA. Une ébauche détaillée et annotée intégrant les nouveaux objectifs internationaux du VIH pour 2025 et une estimation des ressources nécessaires sera présentée au cours de la 47e réunion du Conseil de coordination du Programme prévue en décembre 2020. La prochaine stratégie mondiale de lutte contre le sida de l’ONUSIDA constituera un document essentiel pour fournir des informations en amont de la prochaine réunion de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Contact

UNAIDS GenevaSophie Barton-Knott

tel. +41 79 514 68 96

bartonknotts@unaids.org

UNAIDS Media

tel. +41 22 791 4237

communications@unaids.org

En savoir plus

Press Release

VIH et COVID-19 : une opportunité exceptionnelle pour mobiliser les enseignements et bénéficier pleinement d'une synergie afin de bâtir un système de santé résilient

09 septembre 2020 09 septembre 2020L'ONUSIDA publie un rapport sur la manière de consolider les réponses aux urgences sanitaires dès l'ouverture de la conférence Virtual Fast-Track Cities 2020 consacrée aux ripostes à apporter au VIH et à la COVID-19 en milieu urbain.

GENEVE, le 9 septembre 2020 — Un nouveau rapport de l'ONUSIDA examine comment les pays confrontés à la COVID-19 s'appuient sur l'expérience et l'infrastructure liées à la riposte au sida pour consolider celle aux deux pandémies. COVID-19 et VIH : 1 époque, 2 épidémies, 3 opportunités : comment saisir cette opportunité exceptionnelle pour mobiliser les enseignements et tirer pleinement parti d'une synergie afin d'ouvrir la voie vers la santé et les droits universels, le rapport montre qu'en identifiant les changements dynamiques nécessaires, les pays trouvent des systèmes efficaces, inclusifs, équitables et le financement indispensable.

« L'ampleur inouïe de l'urgence appelle à l'unité et à la solidarité du monde entier », a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations-unies. « Nous avons tiré des enseignements fructueux de nos décennies de lutte contre le VIH. Exploiter ces enseignements et collaborer nous permettra de livrer des ripostes sanitaires nationales conformes à l'Agenda 2030 de développement durable pour la santé et le bien-être de toutes et tous. »

Le rapport souligne trois opportunités : (1) les enseignements stratégiques tirés de la riposte au VIH doivent servir à riposter à la COVID-19 ; (2) l'infrastructure liée au VIH oriente déjà la riposte à la COVID-19 et stimule l'accélération des avancées ; (3) les ripostes à la COVID-19 et au VIH offrent une opportunité historique de jeter un pont vers un système sanitaire adaptable, orienté vers les résultats et efficace pour la population.

« Nous avons là une opportunité exceptionnelle de réimaginer les systèmes de santé », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA. « Tous les regards sont tournés vers la santé, les systèmes de santé et les soins de santé. Les pays cherchent à mieux s'équiper, d'une part, pour riposter à la COVID-19, et d'autre part, pour fonder une société en meilleure santé, plus résiliente. Saisissons cette opportunité en tirant les enseignements du VIH et de la COVID-19 et apportons les changements fondamentaux pour concevoir des systèmes de santé fondés sur les droits, équitables et mettant l'accent sur les individus. »

Le rapport met en avant la manière dont la riposte au VIH peut dynamiser celle à la COVID-19 afin que les efforts déployés ne pénalisent pas la riposte au VIH ou d'autres priorités sanitaires cruciales. À l'heure où l'humanité déploie des efforts ciblés pour ralentir la propagation de la COVID-19, nous devons parallèlement redoubler d'efforts pour limiter toute interruption des services liés au VIH et favoriser leur retour rapide à la normale, y compris en assurant la continuité de la délivrance des technologies et des biens essentiels pour lutter contre le VIH et d'autres priorités sanitaires cruciales.

« La COVID-19 a provoqué de nombreuses morts dans beaucoup de communautés, en particulier dans celles où les inégalités rendent les individus plus vulnérables face aux maladies. Mobiliser l'infrastructure et les équipes liées au VIH a atténué une situation qui aurait pu être nettement plus grave », a déclaré José M. Zuniga, président-directeur général de l'International Association of Providers of AIDS Care et coorganisateur de la conférence Virtual Fast-Track Cities 2020 aux côtés de l'ONUSIDA. « Quoi qu'il en soit, les financements nécessaires pour lutter contre le VIH étant actuellement sérieusement compromis, les investissements doivent augmenter sans tarder pour riposter simultanément au VIH et à la COVID-19, et ne se servir dans les moyens de l'un pour lutter contre l'autre. »

L'infrastructure de grande envergure, dynamique et agile bâtie pour riposter au VIH est mobilisée de diverses manières pour aider à lutter contre la COVID-19, en incluant des services communautaires innovants. Ainsi, 280 000 soignantes et soignants ont reçu une formation du Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida et accompagnent en première ligne la riposte à la COVID-19 dans de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires. De plus, 17 centres référents de soins liés au VIH au Maroc fonctionnent désormais en première ligne des services de traitement de la COVID-19. L'organisation non gouvernementale de lutte contre le VIH, Housing Works, à New York, a ouvert deux foyers d'accueil dédiés aux personnes qui vivent dans la rue et qui ont été testées positives à la COVID-19.

Le rapport reconnaît les particularités des deux pandémies, mais insiste sur leurs caractéristiques communes et prône l'intégration des enseignements stratégiques du VIH pour éviter de nombreux écueils à la riposte à la COVID-19. Il est ainsi essentiel de gagner le soutien des communautés et de s'assurer leur leadership. Le militantisme communautaire a accéléré la délivrance de médicaments vitaux contre le VIH. La surveillance communautaire a alerté les autorités de dangereuses ruptures de stocks de médicaments. Les communautés ont livré à domicile des tests de dépistage du VIH ainsi que des services de soins. En outre, elles déploient leurs efforts pour faire abroger les lois punitives qui éloignent les populations comme les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel-les du sexe et les toxicomanes des services de santé vitaux.

Le rapport mentionne aussi l'importance de ripostes sanitaires solidement ancrées dans les droits humains et le besoin de riposter en transformant les aspects relatifs au genre. Il est possible de mener d'autres actions, comme le renforcement des systèmes d'information stratégique capables de fournir des données précises et opportunes sur la pandémie, afin d'identifier de nouveaux foyers épidémiques, de faciliter la coordination mondiale, de soutenir la volonté politique et d'apporter une riposte multisectorielle.

« L'émergence de la COVID-19 a mis en lumière les faiblesses sous-jacentes des systèmes de santé : ils manquent de ressources et de personnel, ils sont mal préparés et non pérennes », a déclaré Mme Byanyima. « L'ONUSIDA appelle à repenser ces systèmes afin qu'ils soient inclusifs, justes et équitables. »

Les systèmes de santé à venir doivent faire l'objet de préparations pour répondre à toute nouvelle crise sanitaire d'importance : être agiles, orientés résultats, inclusifs et placer les individus à son cœur. L'opportunité qu'offrent la COVID-19 et la riposte au VIH doit servir à repenser un système de santé efficace pour les individus, optimal et efficient, suffisamment financé et doté en personnel, qui implique aussi les communautés en qualité de partenaires de santé indispensables.

La conférence Virtual Fast-Track Cities 2020 se tient les 9 et 10 septembre, rassemble 1 500 responsables de plus de 300 grandes villes et municipalités du monde entier et aborde le thème de la riposte urbaine à la COVID-19 et au VIH. Anthony Fauci, directeur de l'United States National Institute of Allergy and Infectious Diseases, prononcera le discours d'ouverture. L'ONUSIDA présentera l'importance de la continuité des services liés au VIH pendant la COVID-19 et évoquera les stratégies d'atténuation pour préserver les avancées dans la riposte au VIH.

Press centre

Download the printable version (PDF)

Press Release

L’ONUSIDA lance un appel pour renforcer sans attendre les programmes de protection sociale face à la COVID-19

26 août 2020 26 août 2020GENÈVE, le 26 août 2020—L’ONUSIDA appelle les pays à adopter des mesures d’urgence pour renforcer les programmes de protection sociale afin de protéger les personnes les plus vulnérables des répercussions sanitaires et socioéconomiques de la pandémie de COVID-19.

Les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose sont durement touchées par la COVID-19. Selon des modélisations, la pandémie de COVID-19 pourrait avoir un impact catastrophique et augmenter les décès de 10 % pour le VIH, de 20 % pour la tuberculose et de 36 % pour le paludisme au cours des cinq prochaines années.

Les femmes et les filles, les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe, les toxicomanes ainsi que les personnes transgenres figurent parmi les groupes les plus vulnérables souvent exclus des programmes de protection sociale en place.

« Les pays doivent garantir l’accès de toutes et tous aux services essentiels, notamment aux soins de santé. Ils doivent financer correctement les programmes de protection sociale qui écartent les dangers et les conséquences de la perte du moyen de subsistance », a déclaré Winnie Byanyima, directrice exécutive de l’ONUSIDA.

Certaines des populations les plus désavantagées dans les sociétés du monde entier vont ressentir de plein fouet les répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. Par exemple, la COVID-19 fait planer la menace d’une multiplication par deux du nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire grave, soit plus de 265 millions d’êtres humains d’ici la fin de l’année. La plupart vivent dans des pays déjà mis à mal par des conflits ou des crises économiques ou climatiques. Les populations réfugiées font partie des groupes les plus menacés.

Par ailleurs, des centaines de millions de personnes aux quatre coins du monde risquent de perdre leur emploi dans les secteurs formel et informel de l’économie. Près de 150 millions d’emplois à plein temps ont été détruits au premier trimestre 2020 et des millions d’autres personnes vivent dans la crainte de perdre leur source de revenus dans les prochains mois.

« Aujourd’hui, seulement 29 % de la population mondiale jouissent d’une protection sociale adaptée », a souligné Guy Ryder, directeur général de l’Organisation internationale du Travail. Les gouvernements doivent agir pour garantir la préservation des moyens de subsistance, des entreprises et des emplois, ainsi que la protection de la santé, des droits et des revenus des employé-es au cours et après la COVID-19. »

Les femmes sont particulièrement sensibles aux crises économiques, car elles sont surreprésentées dans le secteur informel de l’économie et, par conséquent, sont plus susceptibles de perdre leur source de revenus. Elles sont également souvent employées en première ligne de la riposte à la COVID-19 où elles représentent jusqu’à 70 % du personnel de santé et d'assistance sociale. À cela s’ajoute que la plus grande partie des tâches familiales non payées leur incombe comme s’occuper de la maison, des enfants et des autres.

Face à l’augmentation des violences basées sur le genre constatées pendant les périodes de confinement, les gouvernements ont l’obligation d’investir dans des programmes de protection sociale pensés spécifiquement en faveur des femmes et des filles.

Une génération de jeunes est également exposée au risque de crise sociale et économique causée par la pandémie. La vulnérabilité des enfants et des jeunes se trouve renforcée par la fermeture des écoles qui ont concerné ou concernent plus de 90 % de la population écolière et universitaire du monde, interrompant ainsi leur éducation et leur accès à des services sociaux essentiels comme la cantine.

« Les enfants et les jeunes souffrent d’une manière disproportionnée de l’impact socioéconomique de la crise de la COVID-19 », a indiqué Henrietta H. Fore, directrice exécutive de l’UNICEF. « Avant l’arrivée de l’épidémie, deux enfants sur trois n’avaient pas accès ou seulement un accès inadapté à une forme de protection sociale. Les pays doivent respecter leur engagement en matière de protection sociale pour celles et ceux qui en ont besoin. »

L’ONUSIDA, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) sont à l'origine de l’appel à l’action à destination des gouvernements, réclamant des investissements adaptés dans des programmes de protection sociale. Cette initiative jouit du soutien du Programme alimentaire mondial (PAM), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et de la Banque mondiale.