Feature Story

Le débat de l'Assemblée générale des Nations unies met en évidence la nécessité d'une action urgente pour garantir l'accélération et la pérennité des progrès dans la lutte contre le VIH

26 juin 2024

26 juin 2024 26 juin 2024Le 19 juin 2024, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est réunie pour évaluer les progrès réalisés dans la riposte à l'épidémie de sida. Cette session annuelle a permis aux États membres de réfléchir aux réalisations, d'affronter les obstacles persistants et de tracer la voie à suivre pour mettre fin au sida d'ici à 2030. Le rapport d'activité du Secrétaire général des Nations unies a servi de base au débat.

Les États membres ont célébré les progrès significatifs accomplis dans la lutte contre le sida, tout en soulignant les défis qu'il reste à relever pour tenir la promesse de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030.

L'engagement en faveur des objectifs 95-95-95 et les progrès réalisés dans l'élimination de la transmission verticale du VIH, en particulier grâce à l'utilisation de services communautaires décentralisés, ont été soulignés comme étant essentiels au succès de la riposte au VIH.

De nombreux États membres ont souligné le rôle crucial que la promotion d'une approche axée sur les droits de l'homme a joué dans la lutte contre le VIH. Ils ont souligné l'importance des réponses multisectorielles globales, y compris l'éducation à la sexualité et un soutien solide à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. Ils ont attiré l'attention sur les effets néfastes des actions qui portent atteinte à l'égalité des sexes et aux droits des personnes LGBTQI+. Ils ont insisté sur le devoir commun de chaque pays de protéger les droits de l'homme de chacun.

La nécessité d'une solidarité mondiale continue et d'une coopération multilatérale renforcée a été soulignée comme étant essentielle pour relever les défis restants. Les appels à l'augmentation des financements nationaux et internationaux ont été repris, notant qu'un investissement soutenu est essentiel pour maintenir les progrès et élargir l'accès à des options de prévention et de traitement innovantes.

L'examen annuel de l'Assemblée générale des Nations unies a rappelé de manière poignante la responsabilité collective de défendre les droits et la dignité de toutes les personnes touchées par le VIH.

Inspiré par les enseignements tirés de la riposte au sida, le prochain sommet du futur, prévu pour septembre 2024, explorera la manière dont les défis communs peuvent être relevés.

Dans un contexte de changements géopolitiques et d'incertitudes économiques, la lutte contre le VIH est un exemple de la manière dont la solidarité multilatérale sauve et transforme des vies.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Exposition d'art au siège de l'ONUSIDA par des membres de l'Association des personnes vivant avec le VIH à Genève

17 juin 2024

17 juin 2024 17 juin 2024En remontant ses lunettes rondes, Carole Perrette a rapidement réajusté un tableau dans l’exposition d’art au siège de l’ONUSIDA à Genève, en Suisse.

Pendant un mois, plus d’une vingtaine de peintures réalisées par son groupe de peinture thérapeutique orneront le hall baigné de soleil.

Mme Perrette, peintre et enseignante en peinture thérapeute, a animé de 2005 à 2013 les ateliers de peinture au sein de l’Association genevoise des personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVA) pour ses membres. Après une pause de 7 ans pour développer son art, Mme Perrette a repris dès 2020 les ateliers à PVA-Genève.

Elle est ravie que l’ONUSIDA accueille une sélection de pastels, d’aquarelles diverses et vibrantes de ses étudiants.

« Achever une œuvre d’art est un tel accomplissement que cette exposition est un honneur encore plus grand », a déclaré Mme Perrette.

Pour la peintre et membre de PVA-Genève May les séances de peinture thérapeutique lui permettent de se sentir libre.

« On peint, on parle, on s’exprime, on partage et c’est très libérateur...j’oublie mon quotidien ».

PVA-Genève propose des séances de peinture thérapeutique hebdomadaires à tous ses membres.

Pour le Directeur de l'association, les ateliers sont un élément clé du travail de sensibilisation en santé mentale mené par PVA-Genève.

« Comme vous pouvez le voir dans la variété des peintures exposées, les personnes s’expriment différemment, depuis de magnifiques couchers de soleil jusqu’à deux poissons s’embrassant en passant par des interprétations de cellules sanguines », a déclaré Rocco Senatore.

« Malgré cette diversité, les séances de peinture thérapeutique unissent le groupe et la plupart défendent le travail de chacun », a-t-il déclaré.

Un peintre et membre, Yvan a dit qu’il assistait avec impatience aux ateliers car le tout se passait avec beaucoup de bienveillance. "J’ai eu du mal à me confier à ma famille quand j’ai appris que j’étais séropositif donc les ateliers d’art sont pour moi une source de soutien et je ne me sens pas jugé.”

Au cours d'une séance de rencontre et d'accueil avec les artistes et le personnel des Nations Unies, Mahesh Mahalingam, chef de cabinet de l'ONUSIDA, a déclaré que l'art était utilisé depuis longtemps comme un moyen de sensibiliser à la riposte au VIH. "L'art et les artistes comme vous ont contribué à attirer l'attention du monde sur le VIH d'une manière qui ne s'est produite pour aucune autre maladie », a-t-il déclaré. "Les artistes ont rendu cette maladie humaine et cela a conduit à un mouvement qui a permis à des millions de personnes d'avoir accès à un traitement.”

Dalia, artiste et membre de PVA-Genève, a hoché la tête en signe d'approbation et s'est tournée vers le groupe après en déclarant : « Tout comme nos séances d'art-thérapie, c'est ça la solidarité».

Region/country

Related

Feature Story

L'ONUSIDA lance une nouvelle approche pour garantir la viabilité à long terme de la riposte au VIH

19 janvier 2024

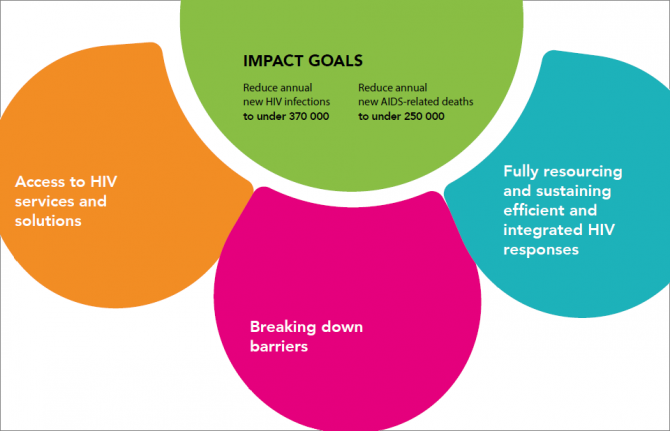

19 janvier 2024 19 janvier 2024Alors que les pays s'efforcent d'atteindre l'objectif de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, il est urgent de planifier la pérennisation des acquis de la riposte au VIH au-delà de 2030.

C'est dans cette optique que l'ONUSIDA a publié un document intitulé "HIV Response Sustainability Primer" qui propose une nouvelle approche pour assurer la durabilité de la riposte au VIH. Cette approche holistique englobe les aspects programmatiques, politiques, stratégiques et financiers de la riposte au VIH. Le nouveau manuel d'introduction fournit la justification, les définitions et une explication approfondie de cette nouvelle approche de la durabilité.

"Le moment est venu, l'impératif est maintenant, la communauté mondiale de lutte contre le VIH doit se réunir pour dialoguer sur ce qui est nécessaire pour soutenir la riposte au VIH d'ici à 2030 et au-delà, " déclare Jaime Atienza, Directeur du Financement équitable à l'ONUSIDA. "Nous appelons les dirigeants à engager des conversations nationales sur l'état futur d'une riposte durable au VIH et sur les transformations nécessaires pour obtenir et maintenir l'impact, d'ici à 2030 et au-delà, notamment en examinant les changements de politique, l'engagement des donateurs et les investissements nécessaires pour les traduire en résultats et en changements concrets au niveau des pays."

L'objectif de la durabilité n'est pas de perpétuer la riposte au VIH sous sa forme actuelle. Il s'agit plutôt d'assurer la durabilité de l'impact de la riposte au VIH. Pour ce faire, il faudra se concentrer sur la durabilité à long terme. Une action transformatrice, commençant dès maintenant, sera nécessaire pour que cela devienne une réalité d'ici à 2030 et au-delà.

Par exemple, les stratégies et les modalités de mise en œuvre nécessaires à l'extension des services de prévention et de traitement et à la mise en place d'un environnement stable et propice à la réalisation de l'objectif de 2030 seront différentes de celles qui seront nécessaires à la viabilité à long terme. Il sera particulièrement important de tirer parti des catalyseurs sociétaux pour assurer la viabilité, notamment en réduisant la vulnérabilité au VIH et en garantissant l'accès aux services dans les décennies à venir. Plutôt que de construire progressivement sur ce qui est déjà en place, la durabilité exigera des transformations dans les politiques, les programmes et les systèmes fondés sur les droits de l'homme et centrés sur les personnes.

La durabilité nécessitera des mesures et des approches différentes dans des contextes divers, ce qui souligne l'importance d'adapter la planification et la mise en œuvre à des contextes spécifiques. C'est pourquoi le présent document expose une nouvelle approche de la planification et de la mise en œuvre de ripostes nationales durables au VIH, afin d'atteindre les objectifs mondiaux en matière de sida et de préserver les acquis de la riposte au VIH au-delà de 2030.

Grâce à des processus pilotés et pris en charge par les pays, qui s'appuient sur des données spécifiques, les pays élaboreront des feuilles de route pour la durabilité de la riposte au VIH, qui traceront la voie à suivre pour les stratégies et les actions au niveau national afin d'obtenir et de maintenir un impact, sans laisser personne de côté. Les étapes et les méthodes d'élaboration de ces feuilles de route figurent également dans le "Guide d'introduction à la viabilité de la riposte au VIH".

La feuille de route pour la durabilité sera distincte des exercices de planification stratégique nationale (PSN), tout en les complétant. La feuille de route de chaque pays devrait être un document vivant, permettant la réévaluation et l'évolution continues des interventions, des programmes et des politiques en matière de VIH, en fonction de l'évolution des contextes et des circonstances.

En tant que transformation clé nécessaire à la viabilité à long terme, il est conseillé aux pays d'accorder la priorité à l'intégration prudente et efficace de la riposte au VIH dans les systèmes nationaux, en accordant l'attention nécessaire aux réformes ou aux modifications requises pour les populations clés et vulnérables. Cette transformation permettra d'accroître l'efficacité, de promouvoir l'équité, de maximiser l'utilisation des ressources et de contribuer au double objectif de maîtriser durablement l'épidémie de VIH et de renforcer les systèmes de santé fondés sur les droits de l'homme et centrés sur l'être humain.

Le processus d'élaboration des feuilles de route pour la durabilité de la riposte au VIH est aligné sur les principes, les objectifs et les cibles énoncés dans la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 et dans la Déclaration politique de 2021 sur l'élimination du sida. Les partenaires internationaux soutiendront les processus menés par les pays en fournissant un appui technique, y compris une série de ressources décrites dans le présent document.

La nouvelle approche proposée en matière de durabilité, décrite dans ce document récemment publié, exigera de tous les participants, y compris des acteurs internationaux, qu'ils soient prêts à transformer la manière dont ils ont mené la réponse pour mieux se préparer au monde de l'après-2030.

Pour soutenir ces actions, la durabilité sera au premier rang des priorités de l'ONUSIDA en 2024. Avec ses coparrainants, ses partenaires tels que le PEPFAR et le Fonds mondial, et d'autres parties prenantes de la communauté mondiale du VIH, l'ONUSIDA est résolument engagé à soutenir les pays en tirant parti des outils et des analyses, des enseignements tirés, de la science de ce qui fonctionne où, pour favoriser un dialogue ouvert et honnête sur l'avenir de la riposte au VIH, les transformations nécessaires pour s'assurer que les ripostes à travers le monde ne risquent pas de mettre en danger des millions de vies et de moyens de subsistance, et les engagements de financement nécessaires pour l'échelle et l'impact.

Resources

Related

Feature Story

ONUSIDA - Planification de la durabilité de la riposte au VIH jusqu'en 2030 et au-delà

30 avril 2024

30 avril 2024 30 avril 2024Il n'y a jamais eu autant de personnes vivant avec le VIH et nécessitant un traitement à vie (39 millions en 2022), et ce nombre est appelé à augmenter dans les années à venir. Il est essentiel de garantir des ressources à long terme.

Cependant, les ressources allouées au VIH sont très limitées. En 2022, 20,8 milliards de dollars étaient disponibles pour les programmes de lutte contre le VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire, soit 2,6 % de moins qu'en 2021 et bien moins que les 29,3 milliards de dollars estimés nécessaires d'ici à 2025. En outre, l'ONUSIDA estime qu'en 2022, le financement de la prévention du VIH parmi les populations clés les plus touchées par le VIH, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnels du sexe et les personnes qui s'injectent des drogues, était inférieur de 90 % à ce qu'il était en 2021.

Alors que les pays s'efforcent d'atteindre l'objectif consistant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, il est urgent de planifier la protection et la consolidation des progrès réalisés à ce jour en matière de VIH, d'intensifier les efforts pour atteindre les personnes les plus touchées par le VIH et de pérenniser la riposte au VIH.

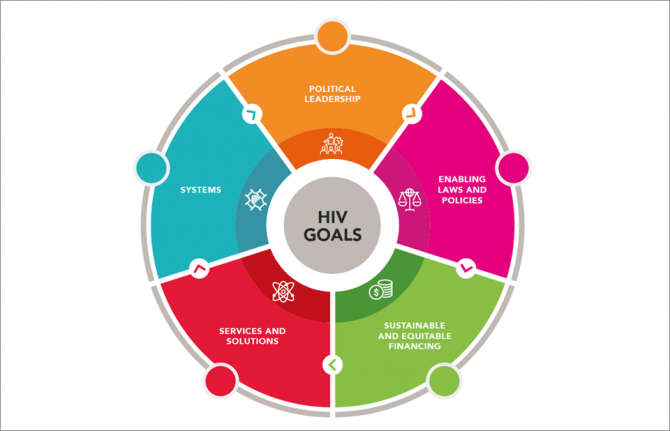

C'est pourquoi l'ONUSIDA a élaboré un cadre de pérennisation de la lutte contre le VIH qui prévoit des transformations au niveau des politiques, des programmes et des systèmes afin de pérenniser la riposte au VIH au-delà de 2030. Pour garantir la pérennité de la riposte au VIH, l'ONUSIDA soutient toutes les parties prenantes dans la planification à long terme.

"Alors que la communauté mondiale s'efforce d'atteindre l'objectif ambitieux de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030, une conversation cruciale s'impose aujourd'hui sur la manière de pérenniser les gains durement acquis de la riposte au VIH bien au-delà de 2030 ", a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l'ONUSIDA. "Un changement de paradigme est nécessaire pour assurer la viabilité à long terme de la riposte au VIH, un voyage qui exige une action transformatrice dès aujourd'hui."

Afin d'aider les pays et les partenaires à mettre en œuvre le cadre de durabilité tel qu'il est décrit dans le document d'orientation de l'ONUSIDA sur la durabilité de la riposte au VIH, l'ONUSIDA a publié un nouveau guide d'accompagnement qui comprend des ensembles de ressources analytiques spécifiques à chaque pays et un outil d'évaluation de la durabilité. Ces ressources serviront d'outils pour aider les pays et les partenaires à élaborer des feuilles de route et à s'engager sur la voie de la durabilité.

Le guide d'accompagnement propose une méthodologie flexible par étapes, permettant à chaque pays d'adapter le cadre de durabilité à son contexte unique. Avec des outils pratiques et des idées, il sert de boussole pour initier et guider le processus d'élaboration de la feuille de route.

"L'élaboration de feuilles de route pour la durabilité est essentielle pour le cadre de durabilité du VIH et permettra aux pays de naviguer sur le terrain complexe de la durabilité", a déclaré Angeli Achrekar, directrice exécutive adjointe du programme de l'ONUSIDA.

L'ensemble des ressources analytiques par pays comprend des tableaux de données granulaires, des graphiques et des mesures fiscales et macroéconomiques essentielles, des analyses plus larges des systèmes de santé et des informations qualitatives supplémentaires. Ce dossier sert à faciliter les dialogues sur la durabilité, essentiels pour une planification adaptée aux caractéristiques épidémiques de chaque pays et au paysage économique et sanitaire plus large.

L'outil d'évaluation de la durabilité est également au cœur de ce parcours. Cet outil permet aux parties prenantes d'identifier et de traiter les risques dans les domaines politique, structurel, financier et programmatique. Il facilite également la découverte de nouvelles stratégies visant à renforcer la riposte au VIH et à favoriser une amélioration continue à l'horizon 2030 et au-delà.

"Grâce à son interface intuitive, l'outil d'évaluation de la viabilité aidera les pays à comprendre comment garantir la viabilité de leur riposte au VIH, à identifier les grandes étapes nécessaires et à organiser les moyens d'y parvenir", a déclaré Christine Stegling, directrice exécutive adjointe de la branche Politiques, plaidoyer et connaissances de l'ONUSIDA.

La viabilité à l'horizon 2030 et au-delà nécessitera un leadership politique fort dans de multiples secteurs, ainsi que l'engagement actif des personnes vivant avec le VIH et des populations clés et vulnérables. Des ressources devront être mobilisées à partir de sources nationales et internationales, et il faudra faire preuve de souplesse et de résilience en fonction de l'évolution des épidémies et des changements dans les contextes économiques, politiques et sociaux.

L'ONUSIDA travaillera aux côtés des pays et des partenaires pour leur permettre de mettre en œuvre avec succès le nouveau cadre de durabilité, afin que toutes les personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus puissent continuer à accéder aux services vitaux dont elles ont besoin, que leurs droits soient protégés et qu'elles soient en mesure de s'épanouir.

Related

Feature Story

La crise haïtienne exacerbe la vulnérabilité des personnes vivant avec et affectées par le VIH. L'ONUSIDA s'est engagé à continuer à fournir un appui aux personnes dans le besoin.

27 mars 2024

27 mars 2024 27 mars 2024La crise humanitaire en Haïti exacerbe la vulnérabilité des personnes vivant avec ou affectées par le VIH, en particulier les femmes, les filles et les populations clés. La situation a aggravé les inégalités existantes et multiplié les risques auxquels sont confrontées les communautés marginalisées. Face à cette adversité, l'ONUSIDA continue de travailler avec ses partenaires pour s'assurer que les personnes vivant avec ou affectées par le VIH ont accès à des services vitaux en matière de VIH, notamment des services de traitement et de prévention.

Par exemple, dans le département de l'Ouest, plus de 50 000 personnes reçoivent un traitement antirétroviral et risquent fort d'être perturbées. Les services de prévention du VIH et de soins de santé risquent également d'être perturbés. Les violences récentes continuent de traumatiser des milliers de familles. Des milliers de personnes se retrouvent aujourd'hui en situation d'insécurité et exposées à toutes sortes de risques. Les personnes déplacées et les populations vulnérables ont besoin d'une aide d'urgence et d'espaces sûrs et protégés.

"Les communautés déjà exposées au VIH en Haïti sont devenues encore plus vulnérables, et les personnes vivant avec le VIH sont confrontées à des difficultés accrues pour accéder aux traitements et aux soins ", a déclaré Luisa Cabal, directrice régionale de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine et les Caraïbes. "Avec toutes les agences des Nations Unies et ses partenaires, l'ONUSIDA plaide en faveur d'un accès humanitaire sûr et sans entrave, et de la protection des établissements de santé et des travailleurs sanitaires.

La situation en Haïti est désastreuse, avec plus de 5,5 millions de personnes ayant besoin d'aide, dont plus de trois millions d'enfants. Le Programme alimentaire mondial a noté qu'environ 1,4 million d'Haïtiens sont "à un pas de la famine". Le coordinateur humanitaire des Nations unies pour Haïti ( ) a indiqué que le plan de réponse humanitaire n'était financé qu'à hauteur de six pour cent. Moins de la moitié des établissements de santé de Port-au-Prince fonctionnent à leur capacité moyenne, et il y a un besoin urgent de produits sanguins sûrs, d'anesthésiques et d'autres médicaments essentiels.

Face à ces défis, l'ONUSIDA et ses Coparrainants, ainsi que le Plan d'urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et l'Observatoire de la société civile pour le VIH/TB/Paludisme soutiennent le Programme national haïtien de lutte contre le sida.

L'ONUSIDA collabore avec l'unité de gestion des urgences sanitaires du ministère de la santé et de la population pour soutenir la fourniture de traitements contre le VIH. Cet appui comprend des programmes visant à fournir un vaste ensemble de mesures de soutien aux communautés touchées. Par exemple, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation de développement et de lutte contre la pauvreté (ODELPA), l'ONUSIDA soutient les filles et les femmes qui ont survécu à la violence sexiste en formant les dirigeants communautaires et en octroyant des fonds d'autonomisation pour les activités génératrices de revenus des femmes et des hommes.

"Nous nous efforçons de faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH bénéficient d'un traitement antirétroviral continu et d'un accès aux besoins essentiels, en particulier pour les personnes les plus vulnérables dans les zones les plus touchées ", explique Christian Mouala, Directeur de l'ONUSIDA en Haïti. "L'ONUSIDA reste déterminé à ne pas laisser la crise humanitaire perturber les progrès réalisés dans la riposte au VIH. Les Nations Unies s'unissent pour soutenir le peuple haïtien ".

Region/country

Feature Story

Investir dans l'éducation et la santé des femmes et des jeunes filles pour mettre fin au sida en Afrique

11 mars 2024

11 mars 2024 11 mars 2024Malgré une baisse substantielle des nouvelles infections par le VIH au niveau mondial, l'épidémie de VIH/sida continue d'affecter de manière disproportionnée les adolescentes et les jeunes femmes dans de nombreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. En 2022, 3 100 nouvelles infections hebdomadaires ont été enregistrées chez les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. En Afrique subsaharienne, les adolescentes et les jeunes femmes représentaient plus de 77 % des nouvelles infections chez les personnes âgées de 15 à 24 ans en 2022.

C'est pourquoi l'Initiative Education Plus a co-organisé avec le Grand-Duché de Luxembourg un événement parallèle de haut niveau en marge de la Commission de la condition de la femme 68th (CSW68) pour attirer l'attention sur le coût de l'inaction, en appelant à un investissement plus cohérent dans l'éducation, la santé et les droits économiques des adolescentes et des jeunes femmes en Afrique. La Commission de la condition de la femme, qui se tient du 11 au 22 mars 2024, est le plus grand rassemblement annuel des Nations Unies sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le thème prioritaire de cette année est "Accélérer la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les filles en s'attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective de genre".

Parmi les intervenants figuraient quatre ministres du Luxembourg, du Bénin, de la Sierra Leone et de l'Ouganda, des hauts fonctionnaires du Cameroun et de l'Afrique du Sud, ainsi que des responsables d'agences des Nations unies qui codirigent Education Plus, le réseau ATHENA. Hannah Dolly Kargbo, une jeune activiste de Freetown, en Sierra Leone, et fondatrice du réseau Girls Advocacy Development Network (GADNET), a préenregistré une vidéo montrant son travail avec les jeunes pour faire avancer les droits.

L'événement, intitulé "Education Plus investment cases for transformative results : leverage girls completion of secondary education for gender equality and HIV prevention", a mobilisé les gouvernements, les partenaires et les principales parties prenantes en vue d'accélérer les actions et de traduire les engagements en actions en faveur de l'égalité des sexes et de la prévention du VIH en Afrique.

Le coût de l'inaction face aux taux de VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes reste significatif, non seulement en termes d'impacts néfastes sur la vie des filles, mais aussi dans la manière dont ils sapent les perspectives d'éradication de la pauvreté ainsi que le bien-être et la résilience des familles, des communautés, des sociétés et des économies nationales. Par exemple, on estime que le manque d'opportunités éducatives et économiques qui se traduit par une diminution de la participation des femmes à la force de travail coûte à la région africaine 60 milliards de dollars US en pertes économiques chaque année. Pourtant, l'Afrique pourrait gagner 500 milliards de dollars par an grâce à des investissements multisectoriels en faveur des adolescents et des jeunes, en particulier des filles, en tirant parti des fenêtres d'opportunité démographiques.

Education Plus appelle à investir dans l'éducation et l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes, et 15 pays champions se sont déjà engagés à utiliser l'éducation comme moyen de réduire les taux élevés de VIH. Les investissements qui garantissent l'éducation de tous les jeunes, des environnements scolaires exempts de violence, la fourniture de services de santé exempts de stigmatisation, une éducation sexuelle complète, l'accès aux services de santé et de droits sexuels et reproductifs, ainsi que l'autonomie économique et l'autonomisation sont essentiels pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030. Lorsque les adolescentes et les jeunes femmes terminent l'école secondaire, leur risque de contracter le VIH est considérablement réduit.

Quotes

"Nous devons prendre des mesures immédiates pour changer cette situation, ramener les filles à l'école et veiller à ce qu'elles terminent leurs études secondaires. Pour ce faire, les États membres africains doivent s'engager à lutter contre les inégalités entre les sexes, la stigmatisation et la discrimination qui alimentent ces infections. Des progrès sont réalisés en Afrique, mais ils ne sont tout simplement pas assez rapides. C'est pourquoi nous avons lancé cette initiative - Education Plus".

"Ce que je trouve extrêmement inquiétant, c'est la montée en puissance des politiques extrêmement conservatrices en matière de santé et de droits sexuels et génésiques. C'est le cas dans le monde entier, mais aussi en Afrique subsaharienne. Nous devons éviter de revenir en arrière. Nous devons donner aux filles les moyens d'agir, car c'est la seule façon de donner aux femmes les moyens d'agir.

"Nous pouvons faire du VIH une maladie du passé, mais nous n'y parviendrons pas sans écouter, comprendre et soutenir les jeunes filles et les femmes pour qu'elles prennent l'initiative. Le moment est venu de faire en sorte que chaque fille vive à l'abri de la violence, qu'elle ait un accès sans entrave à une éducation de qualité, aux droits et aux services en matière de santé sexuelle et génésique et qu'elle ait des possibilités significatives de mener une vie productive".

"Nous savons que l'investissement dans l'éducation et la santé des filles est un levier important. Nous ne pouvons pas construire le développement de notre pays en laissant de côté 53 % de notre population"

"Dans le cadre de la politique d'inclusion radicale, nous ramenons les filles enceintes à l'école, nous retenons les filles lorsqu'elles tombent enceintes. L'éducation et le VIH vont donc très loin ! Lorsqu'elles sont éduquées et sensibilisées au VIH, à leur bien-être et à leurs droits en matière de reproduction et de sexualité, elles sont plus sûres d'elles lorsqu'elles négocient des rapports sexuels protégés.

"Les organisations d'adolescentes et de jeunes femmes sont les moins bien financées. Moins de 5 % du financement de l'égalité des sexes va aux organisations de défense des droits des femmes, et encore moins aux organisations dirigées par de jeunes féministes. Nous devons faire en sorte que les personnes les plus touchées et les plus affectées soient à la tête de la réponse. Nous ne sommes pas là pour demander un leadership, mais pour offrir un leadership afin de co-diriger à vos côtés".

"La politique actuelle veut que, lors de la construction d'une école, il y ait des installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons, ainsi que des vestiaires et un espace pour les filles. Nous avons également intensifié l'éducation, la communication et le plaidoyer sur le VIH/sida et ouvert des écoles pour donner des informations sur la santé sexuelle et génésique. Nous travaillons avec les filles qui ont abandonné l'école pour leur donner des compétences.

"Les filles ne sont pas en mesure de réaliser leur plein potentiel en raison d'obstacles, mais ces obstacles peuvent être démantelés. L'Afrique n'est pas pauvre, mais les femmes et les filles africaines lèchent une cuillère, une cuillère qu'elles ne possèdent même pas. Changeons donc de discours pour que les ressources disponibles dans les pays soient utilisées en priorité pour investir dans l'éducation, la prévention du VIH et les filles.

Vidéo

Notre action

Related

Feature Story

Des villes montrent l’exemple pour atteindre les objectifs clés de la riposte au VIH

27 septembre 2023

27 septembre 2023 27 septembre 2023Réunis à Amsterdam du 25 au 27 septembre 2023 pour leur conférence annuelle, les membres du réseau Les villes s’engagent ont présenté leurs initiatives diverses et variées visant à atteindre les objectifs clés de la riposte au VIH.

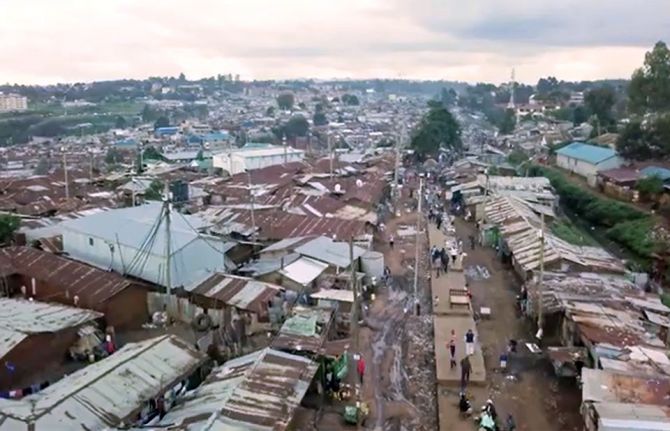

À Nairobi, au Kenya, la situation a été analysée à très petite échelle. Cet état des lieux a aidé le comté à mieux comprendre les lacunes de la riposte au VIH et à identifier les actions prioritaires. Les données ont révélé un manque de points offrant des services de santé, en particulier pour les populations clés et les jeunes vivant dans des bidonvilles. En outre, la stigmatisation et la discrimination excluent certaines personnes. Zipporah Achieng, une jeune séropositive qui sillonne les rues poussiéreuses de Kibera, l’un des nombreux bidonvilles, peut en témoigner. « Avant, la vie n’était pas facile, le personnel de santé n’était pas bien formé et quand des jeunes se rendaient à l’hôpital, il commençait par les juger, les discriminer. »

Le comté de Nairobi City, avec le soutien du projet de l’ONUSIDA-IAPAC Les villes s’engagent financé par l’USAID, a développé des activités visant à sensibiliser, lutter contre les vulnérabilités et réduire la discrimination en s’adressant en priorité aux jeunes. 60 % de la population de Nairobi vit dans des bidonvilles, bien que ces habitats informels couvrent moins de 10 % de la ville. Pendant cinq ans, des membres de la communauté ont travaillé main dans la main avec des prestataires de santé pour mettre en place 30 centres qui accueillent sans juger les jeunes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, ainsi que les travailleurs et travailleuses du sexe. Par conséquent, la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH a diminué, tandis que l’adoption des services du VIH et de santé a considérablement augmenté au cours de cette période.

Mme Achieng est désormais éducatrice auprès de ses pairs. Elle parcourt sa communauté pour partager son expérience et inviter les gens à venir à la clinique. « Maintenant que je sais ce qui est vrai et ce qui est faux, je suis heureuse parce que la vie a changé, la vie est douce, il y a des médicaments, on peut trouver de l’aide, et je suis heureuse, tout simplement », a déclaré Mme Achieng.

L’engagement de Nairobi en faveur de l’accélération des services anti-VIH à destination des jeunes et des populations clés a non seulement contribué aux propres objectifs de santé publique de la ville, mais est également une source d’inspiration pour d’autres centres urbains du pays.

En Indonésie, les discussions sur le sexe et le VIH restent tabous et les informations sont limitées. Par conséquent, le niveau de connaissances en matière de VIH est faible, en particulier chez les jeunes. En 2018, l’ONUSIDA a créé un chatbot en ligne appelé Tanya Marlo et l’a intégré dans l’application de messagerie LINE qui est très populaire. « Avant Marlo, il était très compliqué de trouver des informations fiables sur le VIH et la santé sexuelle. Il était difficile d’obtenir les bonnes informations », explique Arisdo Gonzalez qui utilise de l’application en ligne.

Le soutien apporté par le réseau Les villes s’engagent a permis à ce projet pilote de devenir un outil clé pour atteindre les jeunes et augmenter la prévention du VIH et le dépistage.

Rien que l’année dernière, 200 000 interactions ont été enregistrées sur les réseaux sociaux et en moyenne 100 utilisateurs et utilisatrices sont renvoyés chaque mois vers des services de conseil. « Tanya Marlo a été un succès phénoménal auprès de la jeunesse indonésienne », a déclaré la directrice pays de l’ONUSIDA en Indonésie, Tina Boonto. « Les jeunes ont l’impression de pouvoir discuter avec Marlo à tout moment, partout et en privé, sans que personne ne le sache. » Pour assurer sa pérennité et poursuivre son développement, un groupe communautaire, YKS, a pris en charge la gestion de l’application.

Kiev a rejoint l’initiative Les villes s’engagent en 2016 et avait fait des progrès remarquables dans le cadre des objectifs clés du VIH jusqu’à ce que la Russie déclare la guerre à l’Ukraine. Beaucoup craignaient alors une désintégration des services anti-VIH, du traitement et de la prise en charge. Grâce à des fonds d’urgence et au soutien du projet Les villes s’engagent, un certain nombre d’interventions ont été mises en place pour aider les personnes dans le besoin, en particulier les membres des populations clés et vulnérables comme les personnes qui consomment des drogues injectables et les membres de la communauté LGBTIQ+. « Depuis l’invasion, nous avons réussi à maintenir notre nombre de dépistages, à ne perdre aucun patient et à garantir un accès ininterrompu à la thérapie antirétrovirale », a déclaré le directeur du centre de Kiev contre le sida, Dr Vitali Kazeka.

L’une des réussites notables de Kiev est la mise en place d’abris conçus pour répondre aux besoins spécifiques des populations clés touchées par le VIH. Ces refuges offrent un environnement sûr et positif tout en garantissant l’accès aux services de santé essentiels, aux conseils, aux programmes de réduction des risques et à l’éducation sur la prévention du VIH. « Le projet Les villes s’engagent fait en sorte que les personnes vivant avec le VIH, et celles appartenant aux populations clés, se sentent comme n’importe quel autre citoyen de la ville... Elles voient qu’il existe des initiatives spéciales qui se soucient d’elles et de leur avenir », a déclaré Nataliia Salabai, une interlocutrice de l’ONUSIDA à Kiev pour Les villes s’engagent.

Lancé en décembre 2014, le partenariat Les villes s’engagent regroupe à présent plus de 500 villes et municipalités qui se sont engagées à accélérer leurs ripostes locales au VIH, à la tuberculose (TB) et à l’hépatite virale afin d’atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) 3.3 d’ici 2030.

Plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement en ville et les zones urbaines abritent une proportion importante et croissante de personnes vivant avec le VIH, la tuberculose (TB) et d’autres maladies. Le risque d’infection au VIH ou à la tuberculose, de même que la vulnérabilité à ces maladies, y sont souvent plus élevés par rapport aux zones rurales, en raison notamment des dynamiques urbaines liées aux relations sociales, à la migration, au chômage et aux inégalités sociales et économiques.

In five years, 30 friendly health centres opened in informal settlements in Nairobi

Jakarta, Indonesia: Meet Chatbot Marlo

Despite war, Kyiv HIV outreach remains solid

Our work

Fast-Track Cities' initiatives to end AIDS

Related

Feature Story

L’ECOSOC adopte sa résolution de 2023 relative au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

03 août 2023

03 août 2023 03 août 2023Le 25 juillet, le Conseil Économique et Social des Nations Unies (ECOSOC) a adopté par consensus sa décision de 2023 relative au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, lors d’une réunion présidée par la vice-présidente de l’ECOSOC, l’ambassadrice Paula Narváez, représentante permanente du Chili auprès des Nations Unies à New York.

Lors de cette réunion, le Conseil a examiné le rapport 2023 du directeur exécutif de l’ONUSIDA, présenté par Mme Angeli Achrekar, directrice exécutive adjointe des programmes de l’ONUSIDA.

À la suite du débat, l’Allemagne a présenté une déclaration conjointe de l’Allemagne et du Kenya introduisant la Résolution 2023 sur le Programme commun. En juillet, les responsables de ces deux pays avaient co-animé les négociations à Genève, en Suisse, respectivement en tant que président et vice-président du Conseil de Coordination du Programme (CCP).

Ils ont mis l’accent sur leur gratitude envers les États membres pour avoir assuré une solution consensuelle, qui souligne la nécessité urgente d’agir pour atteindre les objectifs prévus pour 2025, comme condition préalable à la fin de l’épidémie de SIDA d’ici 2030. Cette Résolution souligne également l’importance de la Déclaration politique de 2021 sur le VIH/sida, ainsi que de la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. D’autres acteurs, notamment l’Australie, le Brésil, la République islamique d’Iran, le Mexique, l’Afrique du Sud et les États-Unis d’Amérique, ont aussi félicité les co-animateurs pour le processus de consultation.

L’Allemagne et le Kenya ont mis en garde contre le fait que, malgré les progrès mondiaux continus, de nombreux pays accusent un retard. Les deux pays ont exprimé leur inquiétude quant aux manques de financement persistants que subit le programme commun et à l’impact négatif que cela a sur la capacité à mettre en œuvre le plan de travail annuel. Ils ont appelé à redoubler d’efforts pour financer entièrement le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités, en demandant aux donateurs actuels de maintenir et d’intensifier leurs contributions, et en invitant de nouveaux donateurs des secteurs public et privé à les rejoindre.

La Résolution maintient son appel à redoubler d’efforts pour protéger les droits humains et promouvoir l’égalité des sexes dans le cadre de la luttre contre le VIH, en exprimant ses préoccupations concernant les lois, les réglementations et les pratiques qui entravent l’accès de toutes les personnes à la prévention du VIH, au traitement, aux soins et aux services d’accompagnement. Elle insiste sur l’attention nécessaire dont ont besoin les populations clés, en reconnaissant que les efforts pour parvenir à une couverture sanitaire universelle devraient être étayés par les enseignements tirés de la riposte au VIH multisectorielle, notamment la prestation de services fondée et dirigée par la communauté. Les membres ont également rappelé l’importance de ces enseignements pour se préparer aux futures pandémies et y apporter une réponse.

« Le modèle inclusif et multisectoriel du Programme commun mis en place par l’ECOSOC, qui rassemble le savoir-faire de onze organisations des Nations Unies et est régi par un Conseil d’administration inclusif, comprenant les personnes les plus touchées par le VIH en tant que membres, reste plus pertinent que jamais. La Résolution que vous allez adopter aujourd’hui, reconnaît l’importance de la société civile dans la riposte au sida », a déclaré Mme Achrekar, en s’adressant aux représentants et représentantes des missions permanentes à New York.

Documents connexes

Related

Feature Story

Soutenir les femmes et les filles touchées par la violence des gangs en Haïti

29 juin 2023

29 juin 2023 29 juin 2023Au Refuge des Femmes d'Haïti, une petite organisation communautaire de femmes de la commune de Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince, Martha Norcimè, une femme enceinte de 34 ans de la commune voisine de Delmas, complète sa formation en couture et en macramé, une forme de textile produite à l'aide de techniques de nouage.

Elle fait partie d'un groupe de femmes vulnérables profondément touchées par la violence et la guerre des gangs qui ont touché plusieurs quartiers de la capitale depuis début 2022. La plupart de ses pairs venaient de Croix-de-Bouquets. Tous, y compris les femmes vivant avec le VIH, vivent dans des circonstances difficiles, qui ont vu leurs moyens de subsistance disparaître complètement au cours de ces deux dernières années à mesure que la violence augmentait.

« Je vais bientôt donner naissance à mon premier enfant. Avant, je vendais de la nourriture et des produits d'entretien que j'achetais à la frontière haïtiano-dominicaine entre Jimani et Malpasse, et je vendais ensuite sur les marchés de la ville et de mon quartier », se souvient Martha. « Mais je ne pouvais plus continuer, compte tenu du blocus de l'entrée nord de la ville contrôlé par des gangs armés. Tant de femmes commerçantes sont violées, kidnappées ou volées par eux. »

À l'automne 2022, un projet conjoint des Nations Unies coordonné par le bureau pays de l'ONUSIDA en Haïti, avec la participation de l'UNFPA, du PNUD et de l'UNICEF, a été lancé en partenariat avec le Refuge des Femmes d'Haïti et avec le soutien du FOSREF, un organisme haïtien organisation non gouvernementale. L'objectif est de soutenir les femmes et les filles qui vivent cette réalité quotidienne en les responsabilisant et en leur donnant les outils pour rester en bonne santé et vaincre la féminisation du VIH en Haïti.

Les progrès importants réalisés par Haïti au cours de la dernière décennie dans le contrôle de son épidémie de VIH sont désormais menacés, en particulier dans la capitale, où résident un tiers des 11,8 millions d'Haïtiens. Le poids d'une crise socio-économique et sécuritaire en cours déclenchée par l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse en juillet 2021 est supporté par les adolescentes, les jeunes et les femmes adultes.

La féminisation du VIH est depuis longtemps une caractéristique de la pandémie haïtienne avec une prévalence du VIH chez les femmes de 2,3 %, contre 1,6 % chez les hommes. Pourtant, la crise persistante aux multiples facettes et profonde, alimentée par de tels niveaux de violence, expose des milliers de femmes à l'infection par le VIH.

En octobre 2022, un rapport conjoint sur les droits humains publié par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), intitulé Violences sexuelles à Port-au-Prince : une arme utilisée par des gangs pour semer la peur a dénoncé le viol collectif par des gangs dans la capitale comme une arme de guerre. En mai 2023, une recherche menée par l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational à Cité-Soleil, une autre commune pauvre de Port-au-Prince profondément touchée par l'activité des gangs, a révélé que 80 % des femmes et des filles qui ont participé à l'étude avaient été victimes d'une ou plusieurs formes de violences basées sur le genre par un ou plusieurs auteurs.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec les Agences des Nations Unies pour soutenir les femmes victimes de violences, les rendre financièrement indépendantes et ainsi réduire la féminisation du VIH, les violences sexuelles et basées sur le genre et la mortalité maternelle et néonatale », déclare Novia Augustin, Présidente de Ref-Haïti, et de la Fédération des Organisations Féminines pour l'Egalité et les Droits Humains (FEDOFEDH). « Les difficultés sont multiples, mais la plus grande est l'insécurité et le manque de moyens financiers. Ma motivation vient de nos résultats : Quand je regarde la satisfaction sur les visages des femmes que nous avons accompagnées, la reconnaissance qu'elles manifestent, je me dis que c'est en vaut la peine, malgré toutes les difficultés rencontrées et les risques encourus. »

Martha se souvient comment Novia lui a ouvert la porte pour un entraînement intensif tous les jours de 8 h à 16 h. A l'époque, elle était déjà enceinte. Et malgré la fatigue liée à la grossesse, elle n'a pas manqué une seule journée de cours. « Je peux coudre des jupes, des bonnets, des chemisiers et même des sandales !" dit-elle fièrement. "Mais je ne peux plus rien faire à cause de cette crise. Parfois, je manque même mes rendez-vous prénataux chez le médecin simplement parce que j'ai peur de sortir. »

Outre la formation, Ref-Haïti a également inclus des discussions sur le risque et la prévention du VIH, la violence sexiste, la santé sexuelle et reproductive, la planification familiale et le choléra. Les activités de sensibilisation ont ciblé les femmes bénéficiaires et des centaines de jeunes filles des autres communes affectées.

« Nous travaillons pour soutenir une réponse sanitaire intégrée pour les femmes et les filles si gravement touchées par la violence des gangs et par les inégalités socio-économiques », déclare Christian Mouala, directeur national de l'ONUSIDA pour Haïti. « Nous sommes fiers des organisations locales dirigées par des femmes telles que Refuge des Femmes et leurs efforts incommensurables pour aider les femmes à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées. »

Photos : PNUD Haïti

Region/country

Related

Feature Story

Lettre de remerciement de la directrice exécutive de l’ONUSIDA, le Programme commun des Nations Unies sur le VIH et le sida : le PEPFAR est la plus importante contribution faite par un pays pour mettre fin au sida.

12 juin 2023

12 juin 2023 12 juin 2023La directrice exécutive de l’ONUSIDA a écrit une lettre au peuple américain à l’occasion du 20e anniversaire du PEPFAR. Voici sa lettre.

Chères amies et chers amis des États-Unis,

Lorsque le sida s’est abattu sur l’Afrique, il a déchiré mon continent. Dans de nombreuses communautés, on disait que chaque famille élargie avait perdu quelqu’un, et ma famille ne fait pas figure d’exception. Le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida a vu le jour sous la présidence de George W. Bush et a été reconduit par tous les présidents et congrès depuis lors. Ce programme a changé la donne. Il a sauvé des millions de vies, repoussé une pandémie et favorisé le développement et la stabilité économiques. Il montre également bien l’impact que peut avoir un pays par son action, sa compassion et ses partenariats. Le PEPFAR est la plus importante contribution faite par un pays pour mettre fin au sida. Aujourd’hui, alors que nous pouvons envisager de manière réaliste d’éradiquer le sida cette décennie, le monde a besoin du PEPFAR pour y parvenir.

Je me suis rendue récemment à Washington, où j’ai rencontré des activistes enthousiastes originaires des quatre coins de l’Amérique. Ces personnes se sont rassemblées pour afficher leur soutien au travail inspirant du PEPFAR lors des réunions avec des membres du Congrès. Le peuple américain a le droit d’être fier de la contribution du PEPFAR en faveur de la santé et du développement de dizaines de millions de personnes dans le monde.

Au cours des 20 dernières années, le gouvernement des États-Unis a investi plus de 110 milliards de dollars en faveur de la riposte au VIH et au sida dans les 55 pays à revenu faible et intermédiaire les plus touchés par l’épidémie. Les progrès que le PEPFAR a contribué à rendre possibles sont remarquables : le taux de nouvelles infections au VIH a diminué de près de moitié, les décès liés au sida ont été réduits de deux tiers et les trois quarts des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement vital. Des millions de décès ont été évités et des millions d’enfants sont nés sans le VIH.

Au travers de la riposte mondiale au VIH, le travail du PEPFAR a renforcé les systèmes communautaires et de santé et a des répercussions plus larges au niveau du développement sanitaire, économique et humain, ou encore de l’équité. Ainsi, il participe à l’accélération des progrès en direction des Objectifs de développement durable. Chaque année, le PEPFAR apporte son soutien et ses services au travers de plus de 70 000 centres de soins de santé communautaires, 3 000 laboratoires et près de 30 laboratoires nationaux reconnus, ainsi que par le biais de plus de 340 000 membres du personnel de santé et d’aide communautaire. L’investissement du PEPFAR dans les systèmes de santé a considérablement contribué à la capacité de surveillance et d’information sur la santé des pays. Cette dernière a joué un rôle essentiel dans les ripostes nationales à la COVID-19 et reste cruciale pour répondre aux futures pandémies et autres menaces pour la santé publique.

L’exemple du PEPFAR nous montre l’importance primordiale d’impliquer les communautés et la société civile pour accomplir des progrès dans le domaine de la santé et du développement durable. Le Plan d’urgence aide les organisations confessionnelles à fournir des services de soins et d’assistance anti-VIH essentiels dans toute l’Afrique et, depuis le début du conflit ukrainien, il assure le soutien à la société civile locale en étant le fer de lance de la riposte au VIH.

Acteur incontournable de la diplomatie américaine, le PEPFAR s’engage sans relâche contre les discriminations et les inégalités dans les services anti-VIH. Il envoie un signal fort à l’humanité pour qu’elle n’oublie personne si nous voulons mettre fin au sida.

Le PEPFAR mise sur les partenariats. Je me réjouis de ma prochaine mission conjointe en Afrique avec le PEPFAR et le Fonds mondial. Pour nous, l’ONUSIDA, qui travaillons sur le terrain dans plus de 90 pays, y compris dans les 55 pays partenaires du PEPFAR, nous voyons chaque jour la différence que fait le PEPFAR.

Il y a vingt ans, le président Bush a lancé la création du PEPFAR en disant que « l’histoire offre rarement une telle chance de faire autant pour autant de personnes ». En 2003, le Congrès américain n’a mis que quelques semaines pour prendre la décision d’autoriser PEPFAR. La législation PEPFAR a été reconduite en 2008, 2013 et 2018. Elle est portée par les deux grands partis et jouit du soutien du Congrès américain. Alors que la vie de dizaines de millions de personnes est en jeu, les pays, les communautés et l’ONUSIDA sont convaincus que nous pouvons compter sur le peuple américain, mais aussi que le gouvernement et le Congrès américains continueront à faire preuve d’un leadership sans égal par le biais de leur soutien au PEPFAR.

L’éradication du sida d’ici 2030, autrefois un rêve, aujourd’hui une possibilité réaliste grâce à la collaboration du PEPFAR, reflète les valeurs de la population américaine. Aujourd’hui, je souhaitais vous écrire pour vous dire un grand merci.

Bien cordialement,

Winnie Byanyima

Directrice exécutive de l’ONUSIDA

Secrétaire générale adjointe des Nations Unies