Feature Story

L’Allemagne renforce sa position en tant que leader de la santé mondiale

25 octobre 2017

25 octobre 2017 25 octobre 2017L’Allemagne ne cesse d’intensifier son engagement politique et financier en faveur de la santé mondiale. Après avoir fait de la santé mondiale une priorité lors de sa présidence du G7, l’Allemagne poursuit cet engagement dans le cadre de son mandat à la tête du G20. En mai 2017, l’Allemagne a organisé la toute première réunion des Ministres de la Santé du G20. Organisée à Berlin, cette réunion a représenté une plate-forme majeure de discussion et d’engagement autour de la sécurité sanitaire mondiale, du renforcement des systèmes de santé et de la résistance aux microbes.

La ville de Berlin elle-même est en passe d’être largement reconnue comme l’un des centres névralgiques du débat sur la santé mondiale, en accueillant plusieurs conférences et événements de premier plan sur le thème de la santé, des droits de l’homme et de la protection sociale. Parmi les événements annuels les plus importants figurant sur le calendrier berlinois de la santé mondiale se trouve le Sommet annuel mondial de la santé. Cette année, le sommet a eu lieu du 15 au 17 octobre et a réuni 2 000 participants venus de plus d’une centaine de pays.

L’ONUSIDA contribue à ce sommet depuis plusieurs années et lors de cette édition, le Directeur exécutif adjoint de l’ONUSIDA Luiz Loures a participé à toute une série d’ateliers et de tables rondes dont les thèmes allaient de la sécurité sanitaire mondiale aux agents de santé communautaires.

L’ONUSIDA et le German Healthcare Partnership ont coorganisé une table ronde sur l’importance du renforcement de l’innovation et des systèmes de santé en Afrique, qui a réuni plus de 100 participants représentant des gouvernements, le secteur privé et des organisations régionales et internationales dans le but d’étudier les opportunités de création de partenariats solides et de promotion de l’innovation.

Parmi ces participants, Bernard Haufiku, Ministre de la Santé de Namibie, a déclaré : « le concept d’agent de santé communautaire est pour moi une idée brillante ; ces agents sont issus de la communauté, ils vivent en son sein et ils comprennent la communauté, sa culture et ses problèmes ».

Kwaku Agyemang-Manu, Ministre de la Santé du Ghana, Margaret Anyetei-Agama, Responsable de la Division Santé, nutrition et population de la Commission de l’Union africaine, Bakhuti Shengelia, Responsable du portefeuille de la santé mondiale de la Fondation Novartis, ainsi que Dazhu Yang, Directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique, étaient également présents.

« Nous insistons fortement sur la nécessité d’encourager l’engagement des gouvernements dans le but de renforcer les systèmes de santé dans la région, de bâtir la volonté politique pour s’attaquer aux problèmes prioritaires et de développer des mécanismes de financement adaptés afin de rendre les services abordables », a déclaré le Dr Anyetei-Agama.

En marge du Sommet mondial de la santé se tenait également à Berlin un autre symposium d’envergure, « HIV in Eastern Europe – the unnoticed epidemic » (Le VIH en Europe de l’Est : l’épidémie invisible), organisé par Deutsche AIDS Hilfe, Action against AIDS Germany et Brot für die Welt, qui a réuni des représentants de la société civile venus d’Europe orientale et d’Allemagne afin de trouver des solutions aux problèmes de la riposte au VIH en Europe orientale, où les taux d’infection à VIH augmentent, la couverture de traitement est faible et le financement international est en baisse.

Selon Sylvia Urban, Présidente d’Action against AIDS Germany et de Deutsche AIDS-Hilfe, « les consommateurs de drogues, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe de tous les genres ne sont pas le problème, mais une partie de la solution ! Pour que les stratégies de prévention et de traitement du VIH en Europe orientale donnent des résultats positifs, nous n’avons pas d’autre choix que de les inclure, avec leurs besoins réels. Les programmes de prévention du VIH imaginés par l’Allemagne peuvent servir de modèles : quand le gouvernement travaille en collaboration avec les communautés et les partenaires des organisations de la société civile, les résultats sont excellents ».

M. Loures s’est joint au débat et a fait part de ses préoccupations concernant l’Europe orientale. « Malgré tous les progrès scientifiques et économiques, l’épidémie de VIH continue de se propager en Europe orientale », a-t-il déclaré. « Nous avons les outils, les connaissances et les médicaments, mais il existe une épidémie mondiale de discrimination et, sans la combattre, nous ne pourrons pas avancer comme il faut. Le leadership et la solidarité de la société civile et des communautés d’Allemagne et d’Europe orientale sont essentiels ».

L’ONUSIDA salue l’engagement de l’Allemagne en faveur de la santé, encourage le pays à poursuivre le développement de sa position solide de leader de la santé mondiale et va continuer de travailler en collaboration étroite avec l’Allemagne dans le cadre des efforts conjoints pour en finir avec l’épidémie de sida et atteindre les Objectifs de développement durable.

Region/country

Related

Feature Story

Un rôle sans règles définies : quand les Premières dames parlent de développement

19 septembre 2017

19 septembre 2017 19 septembre 2017Le 18 septembre, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’est joint à l’ancienne Première dame des États-Unis d’Amérique, Laura Bush, ainsi qu’à la Première dame de Namibie, Monica Geingos, et la Première dame du Panama, Lorena Castillo de Varela, pour discuter de la façon dont elles ont utilisé leurs plates-formes politiques et leur voix pour attirer l’attention sur certains problèmes parmi les plus urgents qui touchent le monde.

Cette rencontre, intitulée « A Role Without a Rulebook: the Influence and Leadership of Global First Ladies » (Un rôle sans règles définies : influence et leadership des Premières dames dans le monde), a eu lieu dans le cadre du Sommet annuel Concordia à New York, aux États-Unis, et s’est penchée sur le défi entourant le fait d’être une femme d’influence sans statut professionnel précis. Les épouses des dirigeants gouvernementaux ne sont pas élues, mais ce sont des personnalités officielles qui disposent d’une opportunité unique de bâtir des ponts entre la société civile et les institutions. Chacune des trois Premières dames a expliqué comment elle avait assumé ce rôle, en créant sa propre plate-forme et son agenda en matière de progrès.

« Je connais le pouvoir des Premières dames », a déclaré M. Sidibé, qui animait la discussion. « Elles sont devenues nos porte-parole spéciales pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. À partir du moment où j’avais sollicité leur soutien, nous avons commencé à constater de réels progrès. Nous avons aujourd’hui des pays qui ont quasiment réussi à éliminer les nouvelles infections à VIH chez les nourrissons ».

Mme Bush a évoqué ses efforts pour faire avancer l’agenda des droits de l’homme pour les femmes en Afghanistan et ses actions en faveur de la santé publique. Elle s’est remémoré son expérience dans la défense de la santé des femmes et des filles, notamment l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Mme Bush est revenue sur son engagement pour en finir avec le sida, à travers le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida, et sa volonté de s’appuyer sur les progrès positifs de la riposte au sida et d’éliminer le cancer du col de l’utérus.

« Nous avions constaté que les femmes pouvaient vivre avec le VIH, mais mouraient du cancer du col de l’utérus, qui est aussi transmis par voie sexuelle par le biais du papillomavirus humain (HPV). Nous avons alors créé Ruban rose Ruban rouge pour ajouter le dépistage et le traitement du HPV et le vaccin correspondant à la plate-forme contre le sida qui avait déjà été mise en place avec le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida. Jusqu’à présent, nous avons rencontré un franc succès », a conclu Mme Bush.

Mme Geingos, quant à elle, a évoqué son travail avec les jeunes et sur l’autonomisation, en insistant sur l’importance du rôle des jeunes dans les questions relatives aux violences sexistes, à l’éducation, à la santé et à l’esprit d’entreprise. Mme Geingos a déclaré qu’il était impératif de favoriser la confiance envers les jeunes et de les impliquer dans les débats sur leur santé. Elle a parlé avec franchise de l’explosion démographique de la jeunesse en Afrique, où 60 % de la population a moins de 25 ans, et de la multiplication par deux de la population attendue d’ici 2050.

« Nous laissons les jeunes mener le débat dans un langage qu’ils comprennent. Nous profitons de cette opportunité pour leur délivrer des informations importantes sur la santé. La Namibie a accompli un travail formidable dans la réduction des nouvelles infections à VIH, avec l’aide de partenaires mondiaux tels que l’ONUSIDA et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Nous avons divisé leur nombre par deux en moins de dix ans, et nous sommes sur le point d’éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant », a déclaré Mme Geingos.

Mme Castillo a mis en avant ses actions en faveur de l’inclusion et du respect pour tous. M. Sidibé a fait remarquer que Mme Castillo, Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour la lutte contre le sida en Amérique latine, défendait avec ferveur les communautés et les personnes exclues. Il a souligné ses efforts de lutte contre la stigmatisation et la discrimination sous toutes leurs formes dans le but de construire une société inclusive.

« Nous devrions tous œuvrer pour que personne ne soit laissé pour compte. Et quand je dis « personne », cela veut dire absolument personne », a insisté Mme Castillo.

En s’appuyant sur leur plate-forme de dirigeants internationaux, les Premières dames peuvent prendre des risques, répondre aux attentes et lutter contre des préjugés profondément ancrés afin de proposer une vision plus inclusive et équitable de la société.

Pour conclure, Anita McBride, ancienne assistante de l’ex-Président des États-Unis George W. Bush et ancienne Chef de cabinet auprès de Mme Bush, a déclaré : « Concordia est un groupe d’action, non pas un groupe de réflexion, et cette rencontre montre clairement comment le statut de Première dame, lorsqu’il est utilisé efficacement, est un catalyseur d’action et de changement, qui revêt même encore plus de valeur quand elles se rassemblent et travaillent ensemble ».

Ressources

Related

Feature Story

Construire la Fondation du Centre russe contre le sida pour le futur

15 septembre 2017

15 septembre 2017 15 septembre 2017La Fondation du Centre russe contre le sida a été créée il y a un an par le journaliste et présentateur de télévision Anton Krasovsky pour aider les personnes vivant avec le VIH et partager des informations sur l’épidémie de sida.

Aujourd’hui, dans les locaux de la fondation, des groupes de soutien sont organisés chaque semaine pour permettre aux personnes vivant avec le VIH et à leurs proches d’accéder à un appui professionnel. Les autres activités proposées dans ces locaux incluent des séminaires de soutien juridique, des conférences sur les différentes facettes du VIH, des projections de films en avant-première et des débats sur la législation. Une hotline est à disposition pour les appels concernant les questions relatives au VIH venant de tout le pays. Chaque jour, le personnel de la fondation traite les demandes spécifiques de personnes à qui on a refusé un traitement, en tentant de prêter assistance à toutes les personnes qui sollicitent une aide.

D’une manière ou d’une autre, tout le travail accompli par la fondation vise à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes vivant avec le VIH en Russie. « Nous luttons contre la discrimination et le fait que les personnes vivant avec le VIH sont jugées « sales » et contagieuses. Notre devise en la matière est « N’ayez pas peur », et tout notre travail s’articule autour de ce slogan », explique M. Krasovsky.

La Fondation du Centre russe contre le sida existe exclusivement grâce aux dons d’individus et d’entreprises ; aucune organisation d’État ou confessionnelle ne figure parmi les donateurs. Les membres du personnel sont peu nombreux.

« Plusieurs personnes ont récemment rejoint notre équipe : elles seront chargées des programmes pour les groupes, des conférences et du travail communautaire. Un groupe qui développe un programme d’auto-dépistage va également nous rejoindre bientôt », indique M. Krasovsky.

« L’indépendance est importante pour nous. Nous n’approuvons pas l’attitude des organismes du gouvernement envers les personnes vivant avec le VIH et les consommateurs de drogues. Nous nous opposons farouchement à la discrimination envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexe », déclare M. Krasovsky.

En l’honneur du premier anniversaire de la fondation, M. Krasovsky ajoute : « Tout ce que nous avons accompli, c’est grâce à ceux qui nous soutiennent. Mes collègues et moi-même, toutes les personnes qui s’adressent à nous pour solliciter une aide, nous apprécions et chérissons votre appui. Nous voulons vous garder avec nous pour l’avenir qui, en dépit de tout, nous attend encore. »

Informations connexes

Region/country

Related

Feature Story

#Teenergizer2020

13 septembre 2017

13 septembre 2017 13 septembre 2017Des jeunes et des adolescents âgés de 16 à 19 ans de plusieurs pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale se sont retrouvés du 26 au 29 août à Aghveran, en Arménie, pour la première réunion de planification stratégique de Teenergizer. Ils ont évoqué les problèmes rencontrés par les adolescents vivant avec le VIH dans leurs pays respectifs, partagé les résultats du projet #questHIVtest et élaboré le plan stratégique #Teenergizer2020.

Teenergizer est un mouvement unique en son genre de 80 adolescents nés de mères vivant avec le VIH et de bénévoles séronégatifs au VIH originaires de Géorgie, de Russie et d’Ukraine. Ils sont réunis autour d’un ensemble de valeurs communes, notamment la promotion de l’engagement, de la tolérance et des droits de l’homme.

Les questions abordées dans le plan stratégique incluent la défense de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, la promotion des informations adaptées à l’âge sur la prévention pour les adolescents et l’engagement actif des adolescents vivant avec le VIH dans la riposte au VIH.

Dans le cadre du projet #questHIVtest, les équipes de Tbilissi en Géorgie, de Kiev et Poltava en Ukraine et de Kazan et Saint-Pétersbourg en Russie ont fait campagne en faveur d’un dépistage du VIH simplifié, sûr et adapté aux jeunes chez les adolescents.

Les jeunes gens ont visité des sites de dépistage du VIH et décrit les obstacles au dépistage auxquels ils sont confrontés. Sur la base de ces informations, ils ont dressé une carte répertoriant 63 lieux de dépistage du VIH, accompagnés de critiques personnelles sur l’expérience de dépistage du virus, ainsi que les lieux sympathiques situés à proximité où les jeunes peuvent se retrouver.

Max Saani, de Tbilissi, raconte : « c’est extrêmement utile pour les adolescents d’avoir une carte sur laquelle ils peuvent trouver des lieux de dépistage adaptés où ils peuvent bénéficier d’une aide et d’un soutien adéquats ». « Cette carte est très originale, avec l’indication de lieux pour les adolescents qui n’apparaissent même pas sur Google Maps », ajoute Yana Valchuk, de Kiev.

Entre autres problèmes et obstacles rencontrés par les adolescents lors du projet #questHIVtest, on peut citer le manque d’informations sur le VIH, la stigmatisation autour du dépistage du VIH et des échanges sur le VIH avec ses amis, le coût élevé des tests de dépistage du VIH et le consentement parental. L’absence de tests de dépistage du VIH anonymes pour les jeunes et la pénurie de médecins, de travailleurs sociaux et de psychologues formés pour soutenir les adolescents vivant avec le VIH figurent également parmi les obstacles évoqués.

Timur Khayarov, de Kazan, explique que les raisons pour lesquelles de nombreux adolescents russes ont peur de faire un test de dépistage du VIH incluent la limite d’âge (14 ans pour un test avec le consentement des parents, 16 ans pour un test sans ce consentement) et le fait que les résultats des tests concernant des mineurs doivent être communiqués à leurs parents. « Quand on m’a refusé un test de dépistage du VIH anonyme en raison de mon âge, j’ai montré au personnel une copie de la loi. Le projet #questHIVtest m’a permis de défendre mon droit aux services », raconte-t-il.

Le projet #questHIVtest a été entrepris avec l’appui de l’ONUSIDA et de la Fondation Viiv Healthcare.

« Je suis convaincu que le futur est entre les mains des adolescents : ce sont eux qui changeront le monde pour en construire un nouveau. D’ici à 2020, Teenergizer se sera rapproché de quelques pas du monde que nous voulons », déclare Armen Agadjanov, un activiste de la lutte contre le VIH originaire d’Erevan, en Arménie.

Informations utiles

Region/country

Related

Feature Story

Les services de santé communautaires chinois : un modèle pour le monde

21 août 2017

21 août 2017 21 août 2017Le Centre de santé communautaire de Yuetan se niche dans une ruelle étroite d’un ancien quartier résidentiel du centre de Pékin, en Chine. Sa cour est pleine de vélos, et non de voitures : un signe qui indique que le centre est fréquenté par des personnes qui vivent à proximité.

« Notre centre et ses neuf dispensaires communautaires affiliés fournissent des services à 150 000 personnes vivant dans le quartier de Yuetan », explique Du Xue Ping, Directeur du Centre de santé communautaire de Yuetan. « En plus des médicaments, nous assurons aussi des actions de promotion de la santé, en encourageant les gens à mener une vie saine. Nous savons qu’il vaut bien mieux prévenir que guérir ».

Le centre mêle le meilleur de la médecine chinoise et de la médecine occidentale, avec près de 420 000 patients traités chaque année. Il vient en aide à la population rapidement vieillissante de la communauté, en supervisant deux maisons de retraite et des agents qui rendent visite à domicile aux personnes âgées et aux personnes ayant des problèmes de mobilité.

Cette structure fait partie du système médical chinois à plusieurs niveaux très réputé, qui rapproche avec succès les services vitaux des populations dans tout le pays. Dans le cadre de ce système, les maladies graves sont traitées dans les grands hôpitaux, tandis que les services de routine sont assurés par des centres de santé communautaires. Selon les données chinoises, on comptait en 2015 plus de 34 000 dispensaires communautaires semblables fournissant des services de santé essentiels à 706 millions de personnes en Chine. « Les centres de santé communautaires représentent la première ligne de défense dans la protection de la santé des personnes », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « L’interface centrée sur la famille et le lien clair entre le personnel et les patients sont un exemple parfait de l’interconnexion entre les individus ».

M. Sidibé a visité le centre de santé communautaire afin d’en savoir plus sur son approche holistique et complète et sur la manière dont le système de santé communautaire chinois pourrait éclairer l’initiative des 2 millions d’agents de santé communautaires récemment adoptée par l’Union africaine.

Dans les années 1970, les médecins de village « aux pieds nus » de la Chine ont permis d’améliorer de façon spectaculaire l’accès aux soins dans les communautés rurales, inspirant bien d’autres pays. La Chine a exporté ce modèle en envoyant des équipes de médecins et d’infirmières en Afrique.

« De ma propre expérience, je sais quelle contribution la Chine a apportée aux soins de santé primaires en Afrique », a déclaré M. Sidibé. « Quand j’étais enfant, c’est un médecin chinois qui fournissait les services médicaux élémentaires aux gens de mon village au Mali ».

« Le monde a beaucoup à apprendre de l’expérience chinoise », a ajouté M. Sidibé. « Je suis très impressionné par le professionnalisme que j’ai pu observer aujourd’hui ».

Region/country

Related

Feature Story

Les jeunes – Poursuivre le dialogue sur le VIH

11 août 2017

11 août 2017 11 août 2017

Malgré la baisse des nouvelles infections à VIH et des décès dus au sida chez les jeunes, il est inquiétant de constater que dans de nombreux endroits, les connaissances en matière de prévention du VIH restent faibles. À la veille de la Journée internationale de la jeunesse, l’ONUSIDA a interrogé quatre jeunes gens sur les problèmes qu’ils rencontrent lorsqu’il s’agit du VIH.

Pavel Gunaev a 16 ans et il vit à Saint-Pétersbourg, où il fait partie du réseau d’adolescents et de jeunes vivant avec le VIH Teenergizer!, dirigé par des jeunes. Pavel explique que dans sa ville, les jeunes ne sont pas sensibilisés au VIH.

« On ne parle pas du sida, ce qui fait que les jeunes n’ont aucune idée des risques ni des moyens de se protéger du VIH », raconte-t-il. « Résultat : tous ces jeunes mal informés agissent et prennent des décisions en se fondant sur des rumeurs ». Pavel pense que si chacun en fait davantage pour informer les adolescents et les jeunes et dissiper les mythes concernant le VIH, en finir avec le sida sera possible.

Chinmay Modi est né avec le VIH il y a vingt-trois ans. Il est membre de la Coalition nationale des personnes vivant avec le VIH en Inde et occupe la fonction de point focal national pour le Réseau Asie-Pacifique Youth LEAD.

« Le plus grand défi consiste à sensibiliser et à fournir aux jeunes des informations adaptées à leur âge », déclare-t-il. D’après lui, les parents ne sont pas à l’aise pour parler de sexe avec leurs enfants et la société en général évite également le sujet. Par conséquent, explique-t-il, les jeunes ont des rapports sexuels et expérimentent de nouvelles choses, mais en ayant peu de connaissance des risques que cela implique.

« Il faut promouvoir l’usage du préservatif et les partenaires devraient soutenir l’autonomisation des jeunes, de façon à responsabiliser chacun », indique Chinmay. Il dit aussi se sentir frustré car, en Inde, les gens ne peuvent pas accéder à des services anti-VIH sans stigmatisation dès le plus jeune âge.

Selon lui, l’auto-stigmatisation nuit aux efforts de lutte contre la discrimination, la violence et les inégalités en lien avec le VIH. C’est la raison pour laquelle, explique-t-il, il souhaite voir davantage de personnes partager leur histoire et avoir une attitude positive face à la séropositivité au VIH.

Moises Maciel est d’accord à 100 % avec Chinmay. Il a 20 ans et il est militant LGBT et anti-VIH. Il est devenu membre du Réseau national des adolescents et des jeunes vivant avec le VIH/sida au Brésil après avoir découvert qu’il était séropositif au VIH il y a deux ans. Depuis, il s’est engagé contre la stigmatisation liée au VIH. Il incite aussi ses pairs à se faire dépister.

« Les jeunes restent très exposés au risque d’infection à VIH en raison de toute une variété de facteurs tels que la marginalisation sociale liée au genre et aux inégalités raciales », explique-t-il. « Au Brésil, les jeunes transgenres et les gays sont particulièrement ciblés », ajoute-t-il.

Il se dit déconcerté par la manière dont la stigmatisation et les préjugés continuent de dominer, alors que les personnes vivant avec le VIH peuvent mener une vie en bonne santé grâce au traitement antirétroviral. « Il faut que nous entamions un dialogue ouvert et responsable avec les jeunes sur la sexualité, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses chez les adolescentes et les responsabilités sociales », déclare Moises.

Lorraine Anyango, activiste pour la santé et les droits des jeunes originaire de Boston, s’emploie à faire entendre la voix de la jeunesse, notamment en ce qui concerne le VIH.

« Les jeunes demeurent exclus des espaces et des débats qui traitent des sujets ayant un impact sur leur vie », explique Lorraine. « Leur autonomie en tant qu’individus et êtres humains n’est toujours pas reconnue, ce qui les expose au risque d’infection à VIH ».

Selon elle, la participation des jeunes aux décisions qui concernent leur santé peut contribuer à renforcer la responsabilisation au niveau national, en faisant en sorte que les programmes répondent effectivement à leurs besoins. Lorraine conclut en déclarant : « reconnaître la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes tout en poursuivant le dialogue sur le VIH nous rapprochera d’une fin de l’épidémie de sida d’ici à 2030 ».

Related

Feature Story

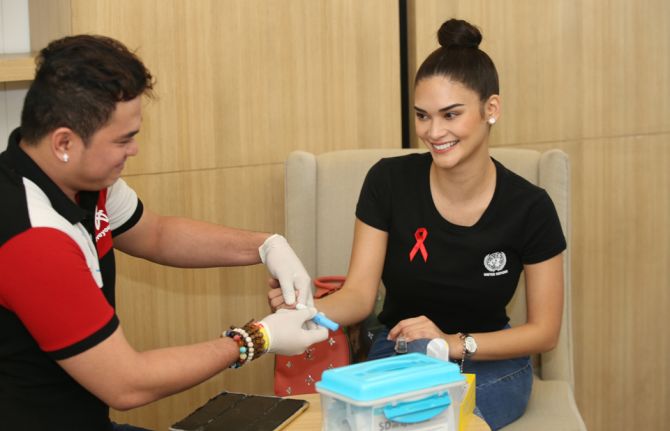

Pia Alonzo Wurtzbach, Ambassadrice itinérante de l’ONUSIDA, intensifie son action de sensibilisation au VIH

09 août 2017

09 août 2017 09 août 2017Pia Alonzo Wurtzbach, Miss Univers 2015 et Ambassadrice itinérante de l’ONUSIDA pour l’Asie et le Pacifique, a lancé une campagne de sensibilisation au VIH en passant un test de dépistage du VIH en public. Le 9 août dernier, l’actrice et mannequin a passé un test de dépistage dans le cadre d’une campagne menée par l’organisation communautaire LoveYourself dans la ville de Taguig, aux Philippines, aux côtés de Mme la Maire Lani Cayetano.

« En tant qu’Ambassadrice itinérante de l’ONUSIDA pour l’Asie et le Pacifique, je voulais entamer mon action de sensibilisation au VIH ici, chez moi, aux Philippines », a déclaré Mme Wurtzbach. « C’est important, car le pays connaît la plus forte progression de l’épidémie de VIH dans la région ».

Un rapport récent de l’ONUSIDA révèle que le nombre de nouvelles infections à VIH a augmenté de 140 % aux Philippines entre 2010 et 2016. Taguig est l’une des 17 villes composant la métropole du Grand Manille, qui représente 40 % des nouvelles infections dans le pays. La Maire, Mme Cayetano, est Présidente nationale de la Ligue des municipalités des Philippines et s’est engagée à encourager les autres villes à élargir le dépistage du VIH.

« La ville de Taguig sera toujours là pour vous soutenir, Pia », a déclaré Mme Cayetano.

Mme Wurtzbach a dévoilé le projet de campagne de sensibilisation « Progressive Information Awareness » (projet PIA), dont le but est d’informer les jeunes sur le VIH par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de vidéos d’information adaptées aux jeunes, ainsi que de promouvoir les politiques qui permettront aux jeunes, en particulier ceux des populations clés, d’accéder aux services anti-VIH et autres services de santé essentiels. Le projet PIA travaille aussi avec une coalition composée d’organismes gouvernementaux, d’organisations caritatives et de partenaires économiques sur une grande collecte de fonds et une cérémonie de remise de prix pour un gala organisé à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida.

« Avec le projet PIA, nous espérons voir une hausse de la sensibilisation au VIH, nous exprimons notre amitié envers les personnes vivant avec le VIH et nous voulons faire du dépistage du VIH chez les Philippins un élément normal de leur suivi médical et de bien-être », explique Mme Wurtzbach.

Dans la région Asie-Pacifique, les jeunes issus des populations clés sont encore plus exposés au risque d’infection à VIH.

« Le mouvement anti-VIH que Pia initie chez les jeunes ici aux Philippines va avoir un écho dans toute la région Asie-Pacifique », a déclaré Eamonn Murphy, Directeur de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Asie et le Pacifique.

Region/country

Related

Feature Story

Belarus : quand la réduction des risques peut changer une vie

18 juillet 2017

18 juillet 2017 18 juillet 2017L’Agenda 2030 pour le développement durable applique à plus grande échelle ce sur quoi la riposte au sida travaille depuis 30 ans : une approche multisectorielle, fondée sur les droits et centrée sur les individus, qui s’attaque aux facteurs déterminants pour la santé et le bien-être. Les différentes histoires de cette série mettent en lumière les liens entre le VIH et les Objectifs de développement durable (ODD), chacune étant racontée du point de vue personnel d’individus touchés par le VIH. Cette série dresse un tableau de l’interconnexion entre le VIH et les ODD et de l’interdépendance entre les ODD eux-mêmes. Par ailleurs, ces histoires nous montrent surtout les progrès accomplis dans la riposte au sida et ce qu’il reste à faire pour atteindre les ODD.

Au bout de 15 années de consommation de drogues injectables, Sergueï avait abandonné tout espoir. Il avait essayé à plusieurs reprises de sortir de son addiction, mais il avait échoué lamentablement à chaque fois.

En 2009, en désespoir de cause, il s’inscrit au programme de traitement substitutif aux opiacés du Belarus.

« Mes proches n’ont pas cru que ce programme pourrait m’aider et pensaient que ce n’était qu’une énième tentative désespérée pour sortir de la consommation de drogues », explique Sergueï.

Il raconte que son plus grand défi a été de prouver aux médecins et à ses proches qu’il voulait vraiment arrêter les drogues injectables et que ce programme l’aiderait à surmonter son addiction aux drogues.

Chaque jour, il se rend au centre gouvernemental de traitement substitutif aux opiacés (TSO) à Minsk pour recevoir une dose de méthadone, qui permet de soulager sa dépendance aux opiacés.

Un ami vivant en Allemagne lui avait parlé des programmes de réduction des risques et de traitement substitutif aux opiacés, mais il n’aurait jamais imaginé qu’un tel système serait disponible un jour au Belarus.

Sergueï fait partie d’un groupe de près de 900 personnes inscrites au programme de TSO, qui a démarré en 2007 grâce à des subventions du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il prévoit la fourniture de méthadone sous stricte surveillance médicale, des bilans médicaux réguliers, un soutien psychologique et les services de travailleurs sociaux. De plus, le TSO aide les personnes vivant avec le VIH qui consommaient des drogues injectables à bien observer leur traitement antirétroviral au quotidien.

Aujourd’hui, il existe 19 sites gouvernementaux de TSO au Belarus, mais ils couvrent moins de 5 % des consommateurs de drogues injectables du pays. Le Belarus souhaite étendre la couverture à au moins 40 % des consommateurs de drogues injectables afin de faire baisser le nombre de nouvelles infections à VIH au sein de cette population.

Dans le cas de Sergueï, le programme a contribué à changer sa vie. Non seulement il a trouvé un travail et a réussi à le garder, mais il se met aussi à faire des projets pour lui-même.

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Une bonne santé est une condition sine qua non pour en finir avec le sida. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, y compris pour les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque, est essentiel pour le développement durable. À titre d’exemple, pour réussir à en finir avec l’épidémie de sida, il faudra élargir massivement les services de santé, en donnant la priorité aux services communautaires, aux stratégies de dépistage ciblées, en veillant à ce que le traitement soit proposé aux individus après le diagnostic (avec des protocoles appropriés pour les bébés, les enfants et les adolescents) et en assurant un appui et un suivi pour les personnes qui prennent des médicaments antirétroviraux. Éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant implique un traitement immédiat pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, l’intégration des services anti-VIH et des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la participation des partenaires masculins aux services de prévention et de traitement.

Accroître l’intégration des services d’une façon qui réponde aux besoins des individus, que ce soit en combinant les services anti-tuberculose et anti-VIH ou en proposant des services anti-VIH et de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes, permettra d’avancer vers la mise en place de services de santé efficaces, accessibles et équitables pour le VIH et au-delà. Le VIH ne pourra être vaincu qu’en défendant le droit de tous d’accéder à des services de santé et anti-VIH de qualité sans discrimination.

Ces histoires illustrent le lien étroit entre l’ODD n° 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge – et la fin du sida. Pour chaque individu, se protéger et rester en bonne santé est indispensable pour pouvoir jouer ses multiples rôles au sein de la famille, de la communauté, de la société et de l’économie. L’histoire de Mona relate son combat contre le VIH et la tuberculose, ainsi que sa lutte contre la discrimination et pour le droit d’être traitée avec équité et dignité. Lidia travaille avec des partenaires au sein des services de santé, du système de santé communautaire et du secteur privé pour faire en sorte que les femmes saisonnières embauchées pour la cueillette du café bénéficient des informations et des services dont elles ont besoin pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Sergueï parle de son expérience en racontant comment un programme de réduction des risques l’a aidé à surmonter son addiction tout en suivant un traitement antirétroviral. Christine raconte comment, en tant qu’agent de santé communautaire, elle aide les femmes où et quand elles en ont besoin pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant.

Learn more about SDG Goal 3

Region/country

Related

Feature Story

Le rêve de Mona : un monde sans stigmatisation

12 juillet 2017

12 juillet 2017 12 juillet 2017L’Agenda 2030 pour le développement durable applique à plus grande échelle ce sur quoi la riposte au sida travaille depuis 30 ans : une approche multisectorielle, fondée sur les droits et centrée sur les individus, qui s’attaque aux facteurs déterminants pour la santé et le bien-être. Les différentes histoires de cette série mettent en lumière les liens entre le VIH et les Objectifs de développement durable (ODD), chacune étant racontée du point de vue personnel d’individus touchés par le VIH. Cette série dresse un tableau de l’interconnexion entre le VIH et les ODD et de l’interdépendance entre les ODD eux-mêmes. Par ailleurs, ces histoires nous montrent surtout les progrès accomplis dans la riposte au sida et ce qu’il reste à faire pour atteindre les ODD.

Quand les amis et la famille de Mona Balani ont cessé de venir chez elle, elle est restée stoïque. La situation a empiré quand elle a constaté que personne ne voulait jouer avec son enfant de six ans.

« Mon fils aîné a été confronté à tant de discrimination à cette époque », se souvient Mona, lorsque son mari et elle ont été diagnostiqués séropositifs au VIH en 1999. « Nos proches lui ont dit d’horribles choses : « Tes parents vont mourir un de ces jours, et tu vas mourir toi aussi » ».

En retenant ses larmes, elle se rappelle que chaque soir, quand elle rentrait à la maison, son fils l’embrassait et lui disait de ne pas le laisser tout seul. Pendant trois ans, le mari de Mona sera malade par intermittence. On finira par lui diagnostiquer une tuberculose. Parfois, en raison de la séropositivité au VIH du couple, le personnel médical refuse de l’admettre à l’hôpital.

« Plus d’une fois, des médecins, des infirmières ou des laborantins ont fait des remarques choquantes à caractère sexuel », raconte Mona. En raison de la façon dont les gens réagissaient face à eux, ils ont souvent eu l’impression d’avoir commis un crime.

Entre temps, son plus jeune fils tombe malade et on lui diagnostiquera plus tard une tuberculose. Mona explique qu’à cause des frais grandissants des médicaments pour son mari et son fils de deux ans, elle ne peut pas se permettre un traitement anti-VIH pour elle-même.

Malheureusement, son jeune garçon décède un mois plus tard. « Je savais que je devais surmonter tout ça, aller de l’avant et vivre pour mon fils aîné », raconte-t-elle.

En 2002, Mona apprend que ses poumons sont aussi atteints par la tuberculose. Elle entame un traitement et le suit jusqu’au bout dans le délai prévu de six mois. Trois ans plus tard, l’état du mari de Mona empire. Il s’éteint en 2005. Mais ses épreuves ne s’arrêtent pas là. L’année suivante, elle développe une tuberculose abdominale.

« Quand j’ai passé les tests pour la tuberculose, il fallait que je passe une nuit à l’hôpital pour le diagnostic, mais quand ils ont su que j’avais le VIH, le personnel a refusé de m’admettre », raconte Mona. Elle appelle alors un médecin à la retraite qu’elle connaît, qui contacte l’un de ses collègues pour qu’elle puisse rester.

« Même après m’avoir admise, le médecin qui m’a examinée m’a demandé de remplacer tout l’équipement utilisé et même le linge de lit. Le médecin mettait systématiquement une double paire de gants avant de m’ausculter », se souvient Mona.

Depuis, Mona est sous traitement antirétroviral et elle a entamé son traitement contre la tuberculose. Elle a aussi décidé de contribuer à la lutte contre la stigmatisation autour de la tuberculose et du VIH.

En 2007, elle a commencé à travailler avec le Réseau des personnes vivant avec le VIH/sida dans les zones reculées du Rajasthan. Dix ans plus tard, elle vit maintenant à New Delhi et travaille pour l’Alliance indienne contre le VIH/sida. Elle rêve d’un monde où les gens touchés par le VIH et la tuberculose ont des droits, sont respectés et peuvent vivre une vie normale, avec l’assurance d’une vie en bonne santé et d’un bien-être à tout âge.

« Les gens pensent que le VIH n’a pas d’autre issue que la mort, mais ce n’est pas vrai », explique Mona. « J’ai prouvé au monde que l’on peut vivre une vie en bonne santé avec le VIH, et c’est toujours le cas pour moi aujourd’hui ».

ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge

Une bonne santé est une condition sine qua non pour en finir avec le sida. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge, y compris pour les personnes vivant avec le VIH ou exposées au risque, est essentiel pour le développement durable. À titre d’exemple, pour réussir à en finir avec l’épidémie de sida, il faudra élargir massivement les services de santé, en donnant la priorité aux services communautaires, aux stratégies de dépistage ciblées, en veillant à ce que le traitement soit proposé aux individus après le diagnostic (avec des protocoles appropriés pour les bébés, les enfants et les adolescents) et en assurant un appui et un suivi pour les personnes qui prennent des médicaments antirétroviraux. Éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant implique un traitement immédiat pour les femmes enceintes vivant avec le VIH, l’intégration des services anti-VIH et des services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que la participation des partenaires masculins aux services de prévention et de traitement.

Accroître l’intégration des services d’une façon qui réponde aux besoins des individus, que ce soit en combinant les services anti-tuberculose et anti-VIH ou en proposant des services anti-VIH et de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes, permettra d’avancer vers la mise en place de services de santé efficaces, accessibles et équitables pour le VIH et au-delà. Le VIH ne pourra être vaincu qu’en défendant le droit de tous d’accéder à des services de santé et anti-VIH de qualité sans discrimination.

Ces histoires illustrent le lien étroit entre l’ODD n° 3 – Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge – et la fin du sida. Pour chaque individu, se protéger et rester en bonne santé est indispensable pour pouvoir jouer ses multiples rôles au sein de la famille, de la communauté, de la société et de l’économie. L’histoire de Mona relate son combat contre le VIH et la tuberculose, ainsi que sa lutte contre la discrimination et pour le droit d’être traitée avec équité et dignité. Lidia travaille avec des partenaires au sein des services de santé, du système de santé communautaire et du secteur privé pour faire en sorte que les femmes saisonnières embauchées pour la cueillette du café bénéficient des informations et des services dont elles ont besoin pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Sergueï parle de son expérience en racontant comment un programme de réduction des risques l’a aidé à surmonter son addiction tout en suivant un traitement antirétroviral. Christine raconte comment, en tant qu’agent de santé communautaire, elle aide les femmes où et quand elles en ont besoin pour prévenir la transmission de la mère à l’enfant.