Feature Story

« Mon but dans la vie est de mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, et cela commence par I = I » : témoignage d’un militant anti-VIH en Thaïlande

01 mars 2022

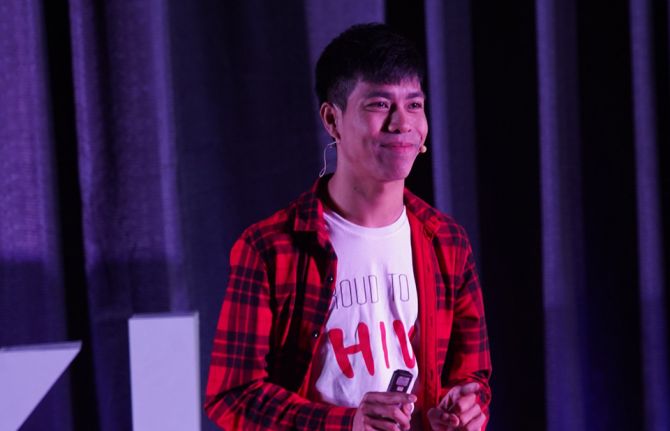

01 mars 2022 01 mars 2022C’était une journée comme les autres à Bangkok, en Thaïlande. Pete allait au travail et menait une vie assez normale. Il gérait avec sa sœur l’entreprise familiale d’import-export de légumes frais avec des pays voisins d’Asie du Sud-Est. Il était heureux et avait une relation sérieuse depuis longtemps avec son petit ami. Tout semblait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ce jour-là, son partenaire et lui décident de faire un dépistage du VIH. Cette décision va brusquement bouleverser sa vie.

« J’ai découvert mon statut sérologique vis-à-vis du VIH en 2016 et peu après, j’ai quitté mon entreprise parce que je ne savais pas s’il allait me rester encore longtemps à vivre. Sans conseils ni assistance psychologique, j’avais beaucoup d’idées fausses sur le VIH et j’ai commencé à déprimer », explique-t-il.

« Je m’en voulais d’avoir contracté le VIH et je n’arrivais pas accepter cette idée. Je suis tombé dans la drogue, le chemsex [rapports sexuels accompagnés de consommation de drogues, ndt], j’ai rompu avec mon partenaire et j’ai fait plusieurs tentatives de suicide », poursuit-il. « Mais après avoir reçu le soutien d’organisations locales de personnes vivant avec le VIH, j’ai décidé de reprendre le contrôle de ma vie. J’ai commencé à parler ouvertement du VIH pour aider d’autres jeunes à vivre avec un statut sérologique positif. Même si je n’avais jamais prévu de faire cela, je savais que je devais le faire. C’est ainsi que je suis devenu militant de la cause du VIH », continue-t-il.

Aujourd’hui, Pete (dont le pseudonyme Pete Living with HIV est célèbre sur Internet) est un militant anti-VIH bien connu en Thaïlande. Il a fait beaucoup de chemin depuis son diagnostic. Il a passé ces dernières années à bâtir une communauté en ligne destinée aux personnes séropositives. Dans cet espace sécurisé, les internautes peuvent se connecter et partager librement leurs histoires et leurs expériences dans un environnement ouvert où la stigmatisation et la discrimination n’ont pas leur place. Son groupe Facebook, qui, pour des raisons évidentes, a des règles d’adhésion strictes, compte plus de 1 300 membres.

« J’ai créé cet espace parce que je n’avais pas d’endroit pour raconter mon histoire. Je voulais créer une plateforme où les personnes vivant avec le VIH peuvent être fières d’elles-mêmes et se rappeler qu’elles ne sont pas seules. Personne ne mérite d’être stigmatisé, harcelé, déshumanisé ou méprisé. Tout le monde mérite d’être aimé, respecté et accepté », explique-t-il.

En 2019, le pays a présenté le partenariat thaïlandais pour éradiquer la discrimination. Ce programme appelle le gouvernement et la société civile à intensifier leur collaboration sur la stigmatisation et la discrimination dans les environnements de santé et au-delà, y compris sur le lieu de travail, dans les systèmes éducatif, législatif et judiciaire. L’ONUSIDA a été impliquée dès les prémices de cette initiative. L’organisation a apporté une assistance technique pour élaborer une stratégie zéro discrimination et un plan quinquennal d’action, un plan de suivi et d’évaluation, mais aussi sa mise en œuvre grâce aux efforts communs du gouvernement et de la société civile.

Pete pense que cette initiative est un élément essentiel pour mettre fin à l’épidémie de sida, car la stigmatisation et la discrimination restent le principal obstacle aux services anti-VIH. « Bien que je remarque un net recul au fil des ans, je suis encore la cible de stigmatisation et de discrimination lorsque je me rends à des visites de contrôle pour les infections sexuellement transmissibles. Le personnel infirmier et les médecins continuent de me juger », indique-t-il.

Pete est également devenu un militant passionné et s’exprime sur l’importance de la stratégie I = I (indétectable = intransmissible) lors de conférences et de forums internationaux. « I = I a changé ma vie. Je lutte et je promeus sans cesse la stratégie I = I, car ses messages ont le pouvoir de changer la vie des personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus. Mais, plus important encore, cela peut changer le comportement de la société et lutter contre la stigmatisation et la discrimination », poursuit-il.

Avec I = I, le traitement du VIH a transformé le paysage de la prévention du VIH. Le message est clair et change la vie : les personnes vivant avec le VIH qui suivent une thérapie antivirale et ont une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH à leur partenaire. Savoir qu’elles ne peuvent plus transmettre le VIH lors de rapports sexuels peut redonner confiance aux personnes séropositives et la réelle volonté de reprendre le contrôle de leur relation avec leur partenaire du moment ou à venir.

Pete a lancé en 2020 une campagne axée sur I = I et la sensibilisation à la santé mentale. « Grâce à mes publications sur les réseaux sociaux, je sensibilise à l'importance d’écouter et de respecter les gens et leurs expériences. I = I est la clé pour aider les personnes vivant avec le VIH à surmonter l’autostigmatisation et les sentiments négatifs comme la honte, qui les empêchent d’accéder à un traitement ou de le suivre durablement. La stratégie I = I est une source d’encouragements, qui rappelle aux personnes vivant avec le VIH qu’elles peuvent être fières d’elles », conclut-il.

Pete renforce aujourd’hui ses partenariats avec des acteurs et des alliés nationaux de la riposte au VIH afin de veiller à ce que les messages liés à I = I, à la prévention du VIH et à l’éradication de la discrimination soient relayés et atteignent différents publics. Il représente également un groupe de travail multisectoriel chargé de concevoir et de mettre en œuvre l’Indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH en Thaïlande, une enquête qui sera menée cette année. Il a apporté son soutien aux Nations Unies en Thaïlande dans diverses campagnes, notamment la campagne Everybody Deserves Love Valentine’s Day et la campagne Zéro discrimination, dans laquelle il implique des jeunes originaires de toute la Thaïlande.

Region/country

Related

Feature Story

Impact du nouveau variant du VIH sur la riposte

22 février 2022

22 février 2022 22 février 2022Suite à l’identification il y a quelques semaines d’un nouveau variant du VIH, nous avons discuté avec Lycias Zembe, virologue et cadre technique à l’ONUSIDA, de l’impact de cette découverte sur la riposte mondiale au VIH.

Quelle est la particularité de ce nouveau variant du VIH ?

Le VIH a une vitesse de mutation que peu d’autres virus étudiés égalent ou surpassent. Ainsi, la version du virus peut varier d’une personne à l’autre et parfois même au sein d’une seule et même personne. Sa capacité à muter rapidement et à évoluer entre les individus, voire chez une même personne, représente un obstacle majeur au développement d’un vaccin. De fait, nous ne disposons toujours pas d’un vaccin ni d’un remède contre le VIH.

Jusqu’à présent, les mutations du VIH faisaient rarement les gros titres en raison de l’efficacité et de la disponibilité du traitement antirétroviral pour lutter contre.

Le variant du VIH de sous-type B qui vient d’être mis en lumière peut toutefois provoquer une infection plus grave. Selon une étude menée par Chris Wymant et son équipe, les personnes infectées par ce variant ont une charge virale moyenne environ quatre fois supérieure à celle habituelle pour une infection au VIH. Par ailleurs, leur système immunitaire s’affaiblit deux fois plus vite, ce qui les expose au risque de développer le sida plus rapidement. Heureusement, comme pour d’autres mutations du VIH découvertes à ce jour, les médicaments antirétroviraux courants disponibles aujourd’hui arrivent à lutter contre ce variant.

Bref, il n’y a aucune raison de paniquer. Les mutations sont une caractéristique intrinsèque des virus, et, heureusement dans le cas du VIH, les traitements actuels fonctionnent toujours contre le variant de sous-type B.

Cependant, 10 millions de personnes séropositives dans le monde ne reçoivent toujours pas de traitement antirétroviral. Des efforts considérables sont donc nécessaires pour atteindre ces personnes, souvent marginalisées et stigmatisées, afin de garantir qu’elles ont accès à un traitement vital qui empêche également la transmission du VIH.

Comment la riposte mondiale au VIH doit-elle réagir ?

Il est primordial d’identifier rapidement les personnes susceptibles d’être infectées par le VIH et de leur offrir très tôt une thérapie, car les traitements fonctionnent bien, même contre ce variant. Il est tout aussi important de s’assurer que les personnes sous traitement conservent une charge virale indétectable en renforçant et en favorisant le respect des schémas thérapeutiques. En outre, les découvertes soulignent qu’il est nécessaire d’être préparé aux pandémies et de les surveiller afin de détecter, caractériser et répondre rapidement aux nouvelles versions des agents pathogènes.

Quelles leçons tirer de la découverte du nouveau variant ?

La riposte au VIH ne doit pas oublier de lutter contre une résurgence du VIH, en particulier à l’heure où la pandémie de COVID-19 concentre presque toute l’attention et où d’énormes ressources et infrastructures pour le VIH sont réaffectées à la COVID-19.

Le VIH est la pandémie la plus mortelle des dernières décennies et reste un problème de santé publique grave. 38 millions de personnes vivent avec le VIH et 10 millions d’entre elles ne suivent pas de traitement. En 2020, environ 680 000 personnes sont décédées de maladies opportunistes et on a recensé 1,5 million de nouvelles infections au VIH.

Pendant la pandémie de COVID-19, les efforts de prévention du VIH ont été perturbés et moins de personnes ont commencé un traitement anti-VIH. Nous devons intensifier considérablement les efforts dans ces domaines, ainsi que les investissements dans la recherche et le développement pour trouver un vaccin et un remède. Ainsi nous pourrons combler notre retard pour mettre fin à la pandémie de sida d’ici 2030 comme défini dans les Objectifs de développement durable.

Feature Story

Œuvrer pour la dignité des personnes handicapées

15 février 2022

15 février 2022 15 février 2022Se rendre dans un établissement de santé, mais être dans l’incapacité d’y accéder physiquement. Avoir besoin d’informations sur sa santé, mais ne pas pouvoir les lire. Demander conseil à son médecin sur le planning familial, mais devoir faire traduire les conseils en langage des signes par un tiers, ce qui va à l’encontre de la confidentialité et du secret médical. Voici quelques exemples de situations rencontrées par les 1 milliard de personnes handicapées dans le monde lorsqu’elles tentent d’accéder à des services de santé. Cependant, ces personnes jouissent du même droit à la santé que n’importe qui d’autre.

Le handicap est de plus en plus présent, notamment en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques. Grâce à l’accès à long terme à une thérapie antirétrovirale, il n’est plus rare de vivre longtemps avec un VIH chronique, mais cela peut se produire parallèlement à d’autres comorbidités et au risque d’invalidité.

Les personnes handicapées sont davantage exposées au risque de pauvreté, aux inégalités économiques et légales, à la violence sexiste, à l’exploitation et aux abus sexuels, à l’exclusion des soins de santé et aux violations des droits humains. Tout cela augmente leur risque de contracter le VIH. En Afrique de l’Ouest, les femmes et les filles vivant avec un handicap sont parfois victimes de croyances néfastes telles que le « viol de vierges » (la croyance selon laquelle avoir des rapports sexuels avec une femme handicapée vierge permet de guérir le VIH) et d’autres violences sexuelles censées apporter richesse ou pouvoir à l’auteur de ces exactions.

Les jeunes vivant avec un handicap sont également exposés à des risques importants. Comme l’opinion générale pense que ce groupe n’est pas sexuellement actif, les jeunes hommes et femmes en situation de handicap sont souvent oubliés dans les discussions sur l’éducation sexuelle complète et exclus des services de santé sexuelle et reproductive.

C’est dans ce contexte que les gouvernements norvégien et ghanéen et l’Alliance internationale pour les personnes handicapées (IDA) organiseront le deuxième Sommet mondial sur le handicap les 16 et 17 février à Accra au Ghana. Le premier Sommet mondial de la jeunesse sur le handicap se tiendra quant à lui le 14 février. Il sera co-organisé par l’IDA, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et Atlas Alliance.

« Depuis le dernier Sommet mondial sur les personnes handicapées, la situation des groupes les plus vulnérables de la société s’est détériorée à la suite de la pandémie de COVID-19. Cela est particulièrement vrai pour les personnes handicapées qui ont vu une multiplication des violences, de l’exclusion et des situations de détresse. Notre mission est de transformer les paroles en actions afin de concrétiser les droits des personnes handicapées dans le monde entier », a déclaré la ministre norvégienne du Développement international, Anne Beathe Tvinnereim.

Des données venant d’Afrique subsaharienne montrent que le risque d’infection au VIH est 1,48 fois plus élevé chez les hommes handicapés et 2,2 fois plus important chez les femmes handicapées par rapport aux personnes sans handicap. En Afrique de l’Ouest, plusieurs études ont montré que la prévalence du VIH chez les personnes ayant un handicap était deux à trois fois supérieure en moyenne à celle de la population générale.

« Les jeunes qui ont un handicap, soit environ 200 millions de personnes dans le monde, souhaitent bénéficier de soins de santé adaptés, d’une éducation inclusive, d’un accès à l’emploi et d’un meilleur accès aux nouvelles technologies. Ces jeunes sont des agents du changement pour leur propre avenir et nous sommes prêts à les entendre et à les soutenir », a déclaré Hon Kwaku Agyeman-Manu, ministre de la Santé de la République du Ghana.

La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation. En raison de l’interruption des services de santé et des confinements, les femmes vivant avec un handicap en particulier sont confrontées à de graves difficultés financières. Nombre d’entre elles élèvent leurs enfants seules et sont donc encore plus exposées à des violences sexuelles.

L’ONUSIDA plaide depuis longtemps en faveur d’une approche tripartite visant à faire progresser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap dans les ripostes au VIH :

- Activités spécifiques aux personnes handicapées et intégration du handicap dans tous les aspects de la riposte au VIH.

- Véritable participation et implication active des personnes handicapées dans tous les éléments des programmes.

- Politiques, programmes et stratégies de mise en œuvre en faveur des personnes handicapées qui garantissent un financement et des ressources appropriés.

En particulier, l’ONUSIDA défend cinq mesures :

- Plus d’études sur ces thèmes et de meilleures données désagrégées : le monde doit connaître et comprendre les besoins de santé de toutes les personnes handicapées à un niveau plus granulaire.

- Un financement adéquat doit être alloué à l’intégration du handicap dans les systèmes de santé et les services anti-VIH prenant en compte le handicap. Les services doivent être accessibles à toutes et tous, mais aussi répondre aux vulnérabilités et besoins spécifiques des personnes handicapées.

- La communauté internationale doit s’engager à inclure correctement les personnes handicapées et leurs représentant-es à tous les niveaux des politiques et des programmes, de la conception à la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation. Elle doit également investir dans le renforcement des capacités des organisations communautaires dirigées par des personnes handicapées et fournissant des services à ces populations.

- Les législateurs et législatrices et les prestataires de santé doivent garantir des services de santé non discriminatoires, basés sur les droits et centrés sur les personnes. Des formations appropriées et la sensibilisation du personnel de santé au handicap doivent servir à lutter contre la stigmatisation traditionnelle ou culturelle.

- Les leaders mondiaux doivent s’attaquer aux déterminants structurels concomitants, tels que la pauvreté, l’exclusion et la violence sexiste, qui aggravent la vulnérabilité des personnes handicapées. Seules les interventions qui mettent fin aux inégalités fermement enracinées et établissent des environnements plus favorables sont en mesure d’améliorer la santé globale des personnes handicapées et leur donner une chance de vivre dans la dignité.

Il sera impossible de mettre fin au sida sans inclure les personnes handicapées.

« J’espère, tout comme les organisateurs et organisatrices du sommet, que les gouvernements, les législateurs et législatrices, ainsi que les organisations du monde entier vont s’engager à changer et à se réunir pour créer une société plus inclusive », a déclaré Angela Trenton-Mbonde, Directrice pays de l’ONUSIDA pour le Ghana.

Related

Feature Story

Les populations clés sont nombreuses à éviter les services de santé

21 février 2022

21 février 2022 21 février 2022La stigmatisation et la discrimination font partie des nombreux obstacles qui se dressent entre les populations et les services de santé de qualité, dont elles ont besoin. Ces barrières nuisent aussi bien à leur santé qu’à leur capacité à maîtriser leur maladie et les situations d’urgence.

Les expériences discriminatoires dans les établissements de santé sont particulièrement fréquentes et pernicieuses. Les données nationales communiquées à l’ONUSIDA révèlent qu’un nombre incroyablement élevé de personnes appartenant aux populations clés évitent les services de santé par crainte de la stigmatisation et/ou de la discrimination. Toutes populations clés confondues, au moins un pays sur trois a déclaré que plus de 10 % des personnes interrogées évitent les soins. Ce chiffre monte à trois pays sur quatre pour les consommateurs et consommatrices de drogues injectables.

La suppression des lois néfastes, telles que celles sur le travail du sexe, les relations sexuelles entre personnes du même sexe, l’usage ou la possession de drogues pour consommation personnelle, ainsi que celles relatives à la non-divulgation, l’exposition ou la transmission du VIH, est un moyen de surmonter la stigmatisation et la discrimination tout en améliorant l’accès aux services par les populations clés.

Notre action

Related

Feature Story

Bilan pour les quatre ans du projet Les villes s’engagent : réalisations, leçons tirées et actions à venir

21 février 2022

21 février 2022 21 février 2022La mise en œuvre du projet commun de l’ONUSIDA et de l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), Les villes s’engagent, a débuté en 2018 sous la direction de ces deux organisations et avec le soutien financier de l’Agence des États-Unis pour le développement international. Reconnaissant le rôle important des villes pour atteindre les objectifs nationaux et mondiaux en matière de VIH et pour mettre fin au sida d’ici 2030, le projet vise à fournir un soutien technique essentiel et stratégique à 15 villes fortement touchées par l’épidémie afin d’accélérer leur riposte au VIH. Les 15 villes participantes (Blantyre, eThekwini, Jakarta, Johannesburg, Kampala, Kigali, Kingston, Kinshasa, Kiev, Lagos, Lusaka, Maputo, Nairobi, Windhoek et Yaoundé) hébergent environ 3 millions de personnes séropositives. Le projet est déployé en étroite collaboration avec les gouvernements et les forces vives locales et tient compte des contextes, des épidémies et des priorités au niveau local. Un soutien technique est fourni pour élaborer et mettre en œuvre des programmes stratégiques de lutte contre le VIH en milieu urbain, créer un environnement propice à l’optimisation des services anti-VIH, renforcer la collecte, l'analyse et l’utilisation des données et développer les capacités cliniques et communautaires qui faciliteront l’optimisation des services et élimineront la stigmatisation dans les établissements de santé.

La mise en œuvre au cours des quatre dernières années a permis d’accomplir des progrès importants et a entraîné des changements significatifs au niveau des villes. Grâce au soutien et à l’engagement continu des maires et des responsables municipaux, le projet a permis de catalyser l’action à différents niveaux. L’amélioration de la coordination, le renforcement des partenariats, l’engagement de la société civile et l’innovation pour atteindre les populations clés et vulnérables ont conduit à un recours accru aux services anti-VIH. Par ailleurs, les villes ont fait preuve de leadership pendant la pandémie de COVID-19 pour garantir la continuité des services. L’amélioration des systèmes stratégiques d’information, de suivi et d’évaluation permet désormais aux villes de suivre la riposte au VIH et de fournir des chiffres sur leur épidémie. Les activités de formation menées par l’IAPAC ont touché près de 10 000 personnes.

Lors d’un récent webinaire de l’ONUSIDA, le personnel national de l’ONUSIDA a apporté son soutien à quatre des villes participantes et partagé quelques expériences.

En Jamaïque, la ville de Kingston concentre 35 % des personnes séropositives du pays. Elle met aujourd’hui en œuvre des activités pour lutter contre certains des défis restants liés aux lois et aux politiques qui touchent la société.

« L’une des approches utilisées dans le cadre du projet Les villes s’engagent consiste à travailler plus étroitement au niveau des communautés, car c’est là que nous voyons le plus grand défi lié à la stigmatisation et à la discrimination », a déclaré Ruben Pages Ramos, conseiller de l’ONUSIDA pour l’appui aux communautés en Jamaïque.

Afin de lutter contre la stigmatisation, l’ONUSIDA, en partenariat avec le Réseau jamaïcain des personnes vivant avec le VIH, a mis en place des espaces sans stigmatisation afin de sensibiliser le public et veiller à ce que les lieux commerciaux, de santé, d’éducation, de justice, de loisir et de culte soient respectueux, inclusifs et des moteurs de la transformation. La municipalité de Kingston a été déclarée première zone sans stigmatisation en Jamaïque et le maire s’engage à faire de Kingston une ville sans stigmatisation.

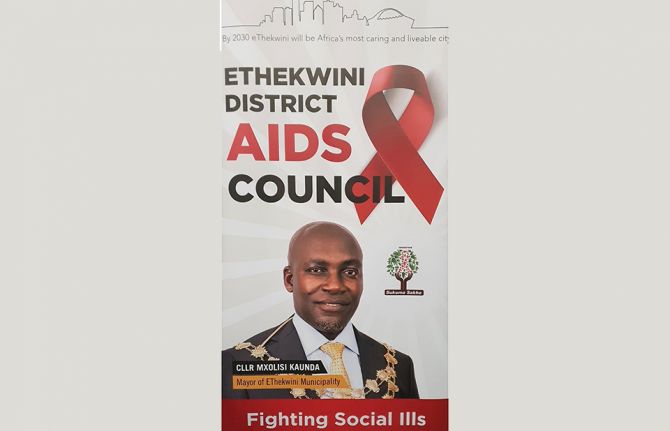

À eThekwini (Durban) en Afrique du Sud, la National Association of Child Care Workers a été mandatée dans le cadre d’un projet communautaire à destination des enfants et des jeunes du plus grand township de Durban, Inanda. L’objectif principal était de leur donner accès à des services anti-VIH, de veiller à ce que les personnes vivant avec le VIH restent prises en charge et de lutter contre la stigmatisation au sein de la communauté.

« Ce projet fédérateur a obtenu des résultats incroyables et, s’il pouvait être démocratisé, nous pourrions faire des choses incroyables », a déclaré Miriam Chipimo, conseillère de l’ONUSIDA pour l’accélération en Afrique du Sud.

Le projet a enregistré des résultats encourageants au bout de cinq mois seulement. La création de quatre groupes d’action communautaires pour fournir aux jeunes des conseils et des supports de communication sur le changement des comportements a permis de donner accès à près de 2 500 jeunes à des services de dépistage du VIH (avec mise en place d’une thérapie antirétrovirale lorsque le résultat est positif), tandis que près de 2 000 membres de la communauté ont reçu des messages contre la stigmatisation sur le VIH, la tuberculose et la COVID-19.

Le cabinet du maire et le département de la santé ont également encouragé l’implication des principales forces vives et la création de liens avec le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida et les activités des organisations communautaires à Inanda.

À Lusaka, en Zambie, le projet Les villes s’engagent a été essentiel pour renforcer les mécanismes de coordination d’une approche multisectorielle de la riposte au VIH dans la ville. Lusaka a créé un comité technique composé de porte-paroles du comité de quartier de lutte contre le VIH/sida, de l’équipe médicale de quartier, de la société civile, de partenaires de terrain, de réseaux de personnes vivant avec le VIH et du Consortium des populations clés.

« À cause de l’environnement juridique en Zambie, il est très difficile d’amener les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, ainsi que les travailleurs et travailleuses du sexe à la table des discussions. Toutefois, dans le cadre du projet Les villes s’engagent de Lusaka, il a été possible de les réunir et de les mettre en contact avec des personnalités de la société civile, les équipes de gestion et les différentes forces vives », a déclaré Kenneth Mwansa, conseiller de l’ONUSIDA pour l’appui aux communautés en Zambie.

Consciente de la nécessité d’avoir des approches innovantes pour atteindre les populations les plus exposées au risque de VIH, Lusaka City a également mis en place une équipe dédiée aux innovations. Ce groupe rassemble des travailleurs et travailleuses du sexe et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, mais aussi des personnes vivant avec le VIH et des organisations d’ados et de jeunes femmes.

En lien avec l’élaboration d’un plan quinquennal d’action stratégique pour guider la riposte au VIH de la ville, une unité de suivi et d’évaluation fonctionnelle a été mise en place, pour la première fois dans la ville, pour coordonner la collecte des données sur le VIH au niveau des quartiers et pour mieux surveiller l’épidémie et la riposte au VIH.

La coordination de la riposte au VIH à Kampala, en Ouganda, s’est améliorée grâce à l’implication du Division AIDS Committee devenu pleinement fonctionnel, tandis que des partenariats solides ont été établis avec les autorités municipales de Kampala Capitale (KCCA) et l’Alliance des maires et responsables de la ville sur le VIH/sida en Afrique.

Dans le cadre des activités pour atteindre et impliquer les populations clés et les jeunes à Kampala, des cartes de la ville indiquant les services anti-VIH ouverts aux populations clés ont été créées, et une application mobile a été lancée en 2021 pour augmenter l’adoption des services de prévention et de traitement du VIH parmi les populations clés et vulnérables. Le personnel de KCCA et des porte-paroles de populations clés ont participé au développement de l’application et reçu une formation pour l'utiliser. L’application est hébergée sur le site officiel de la ville pour garantir son accessibilité sur le long terme. « En plus de cartographier les services, l’application apporte des conseils et une liste des services. Elle fournit également des informations par type de service, comme la prophylaxie pré-exposition, par exemple », a déclaré Tseday Alemseged du bureau pays de l’ONUSIDA pour l’Ouganda.

En outre, des activités sont en cours à Kampala pour sensibiliser la communauté à la prévention du VIH, à la vulnérabilité face aux formes graves de la COVID-19, à l’équité, à la stigmatisation et à la discrimination.

Les bonnes pratiques et les informations stratégiques des autres villes participantes sont publiées sur la carte interactive des Villes s’engagent, disponible sur https://fasttrackcitiesmap.unaids.org/.

Le projet se poursuivra jusqu’à mi-2023. Les enseignements tirés du projet seront utilisés pour fournir des informations à l’élaboration d’un cadre d’action pour guider et soutenir la riposte au VIH en milieu urbain, conformément à la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021–2026 : Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida.

Ressources

Related

Feature Story

Le Fonds de solidarité de l’ONUSIDA aide les travailleuses du sexe au Ghana

04 février 2022

04 février 2022 04 février 2022Susana Dartey a grandi à Jamestown, l’un des plus anciens quartiers d’Accra, la capitale du Ghana. Elle y a été témoin jour après jour des abus et de l’exploitation dont sont victimes les travailleuses du sexe. Forte de cette expérience, elle a décidé de fonder la Women of Dignity Alliance (WODA) pour émanciper les professionnelles du sexe et lutter contre les inégalités auxquelles elles sont confrontées.

« Étant donné que le travail du sexe est illégal au Ghana, nos adhérentes sont victimes de nombreux abus et ne peuvent pas les signaler de peur d’être arrêtées », explique Mme Dartey qui est aussi la directrice exécutive de WODA. L’équipe de WODA est passée d’une adhérente en 2016 à 16 aujourd’hui et se compose de travailleuses du sexe en activité ou qui ont arrêté. « Je viens du même quartier. Le théâtre m’a appris à m’exprimer et je me suis rendu compte que je pouvais utiliser la même méthodologie ou technique pour donner une voix à ces femmes », continue Mme Dartey.

Deux catégories de travailleuses du sexe existent au Ghana : les « roamers » et les « seaters ». Les premières sont mobiles et se rendent chez leurs clients, tandis que les secondes ont un lieu fixe et travaillent de chez elles ou dans une maison close. En 2020, la prévalence du VIH chez les professionnelles du sexe au Ghana était estimée à 6,9 %.

La pandémie de COVID-19 a été difficile pour les travailleuses du sexe au Ghana, car les restrictions liées aux confinements ont compliqué l’exercice de leur activité. Elles signalent également avoir l’impression d’être oubliées par l’aide officielle apportée à la société dans son ensemble pendant la pandémie.

Face à ces obstacles, Mme Dartey est déterminée à donner aux travailleuses du sexe les moyens de devenir des modèles pour les femmes au sein de leur communauté grâce au projet Women Empowered Through Social Entrepreneurship (L’émancipation des femmes grâce à l’entrepreneuriat social) qui jouit du soutien du Fonds de solidarité de l’ONUSIDA.

Pour faire face aux problèmes socio-économiques engendrés par la pandémie de COVID-19, WODA encourage des entreprises sociales prometteuses qui sont fondées, dirigées, exploitées et développées par des professionnelles du sexe elles-mêmes. L’association s’est donné pour objectif d’émanciper jusqu’à 400 d’entre elles, directement ou indirectement.

Le programme repose sur trois domaines : des formations sur la création pérenne de revenus, des informations sur la prévention de la COVID-19 chez les travailleuses du sexe et la possibilité pour ces femmes de devenir des moteurs de changement au sein de leurs communautés.

Mme Dartey explique que les travailleuses du sexe suivent des formations dans des domaines aussi variés que les soins esthétiques, la fabrication de savon, la production de confiseries, la boulangerie et la décoration florale. Les bénéficiaires du projet sont formées aux méthodes opérationnelles des entreprises sociales et ont la possibilité d’apprendre des compétences entrepreneuriales auprès de spécialistes.

« Je travaille comme « roamer » depuis huit ans et la COVID-19 a rendu mon travail difficile comme jamais. Avant l’arrivée de la COVID-19, je pouvais gagner jusqu’à 230 cedis par jour, mais aujourd’hui, j’arrive à peine à en gagner 50. J’ai été heureuse quand Susana m'a parlé de l’initiative soutenue par le Fonds de solidarité de l’ONUSIDA. J’aime aider les femmes à se sentir belles. J’ai vraiment hâte d’apprendre des choses en pédicure, manucure et maquillage pour gagner ma vie », raconte une des bénéficiaires.

Une partie des efforts pour aider les populations clés et les communautés vulnérables à surmonter les difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19 consiste à soutenir des sources de revenus durables qui viennent de ces communautés. Le Fonds de solidarité de l’ONUSIDA a été créé pour mettre en avant l’ingéniosité des populations clés en permettant l’accès au financement pour la création d’entreprises sociales pérennes.

« Mon espoir est de réunir ces femmes et de les voir trouver leur propre objectif. Ce projet est tourné vers leur avenir et, à la fin du projet, les travailleuses du sexe auront créé des entreprises sociales qui leur appartiennent », explique Mme Dartey lorsqu’on lui demande ce qu’elle attend de ce projet.

Une bénéficiaire qui souhaite créer un salon d'esthétique déclare : « J’ai rencontré Susana début 2021 et depuis je suis une autre personne. Grâce à WODA, je peux maintenant être fière de mes compétences en maquillage et en fabrication de bases de perruque. » Elle demande également la légalisation du travail du sexe. « Je veux que le travail du sexe soit légal afin que la police cesse de nous arrêter et de nous harceler », conclut-elle.

Region/country

Related

Feature Story

Appel à élaborer des adaptations d’urgence à la COVID-19, à s’attaquer aux obstacles structurels et à veiller à ce que les programmes nationaux se remettent complètement des perturbations dues à la COVID-19 et mettent fin au sida

03 février 2022

03 février 2022 03 février 2022Des responsables de programmes de lutte contre le VIH, ainsi que des porte-parole de communauté se sont rencontrés lors d’une réunion virtuelle à l’heure où le variant Omicron se répand parmi les communautés et que les systèmes de santé sont fragilisés après deux ans de COVID-19. Cette rencontre avait pour objectif de dresser un état des lieux des efforts visant à maintenir la riposte au sida sur la bonne voie et à proposer des moyens de mieux surmonter les défis causés par deux pandémies concomitantes.

En ouverture de la consultation, Eamonn Murphy, directeur exécutif adjoint par intérim des Programmes de l’ONUSIDA, a déclaré : « La pandémie de COVID-19 a perturbé et perturbe toujours les services de santé du monde entier. Elle les touche à différents moments et sous différentes formes. On nous fait toutefois part de succès spectaculaires. La documentation et l’analyse des témoignages et des données se multiplient, faisant état d’une résilience impressionnante et d’un rebond des programmes. »

Les participants et participantes ont identifié les innovations les plus efficaces qui permettent aux services anti-VIH de continuer à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Des recherches et des actions de suivi susceptibles d’aider à protéger contre de futures vagues d’infections à la COVID-19 ont été proposées.

« Nous avons énormément appris au cours des deux dernières années de la pandémie de COVID-19. Anticipant le pire, les pays et les communautés se sont mobilisés efficacement pour adapter et maintenir la plupart des services anti-VIH. Bien que des lacunes et des perturbations aient été observées dans les services et qu’il faudra reconstruire ce qui a été perdu, ces efforts mondiaux ont permis à la plupart des personnes vivant avec le VIH de continuer à suivre leur traitement », a déclaré Meg Doherty, directrice de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour les programmes mondiaux de lutte contre le VIH, les hépatites et les IST.

Les réseaux de personnes vivant avec le VIH et de populations clés exposées au risque d’infection au VIH ont signalé que les adaptations souvent vitales apportées aux services anti-VIH n’ont toutefois pas permis de lutter contre la stigmatisation, la discrimination et les obstacles structurels auxquels elles sont confrontées au quotidien. De plus, la COVID-19 a augmenté la vulnérabilité de nombreuses personnes à la dépression, à la violence et à d’autres difficultés.

« Des gens travaillent d’arrache-pied pour assurer la disponibilité et l’accessibilité du traitement, mais certaines personnes ont également perdu leurs moyens de subsistance pendant la COVID-19 et elles ont assumé des responsabilités supplémentaires vis-à-vis de leurs communautés et de leurs familles », a déclaré Florence Anam, responsable de programme au Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+). « Aujourd’hui plus que jamais, il est important de renforcer les systèmes de santé communautaires et d’intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial. Nous devons mettre l’accent sur la réduction des inégalités et veiller à ce que les personnes disposent d’une autonomie économique suffisante pour répondre autant que faire se peut à leurs besoins fondamentaux. »

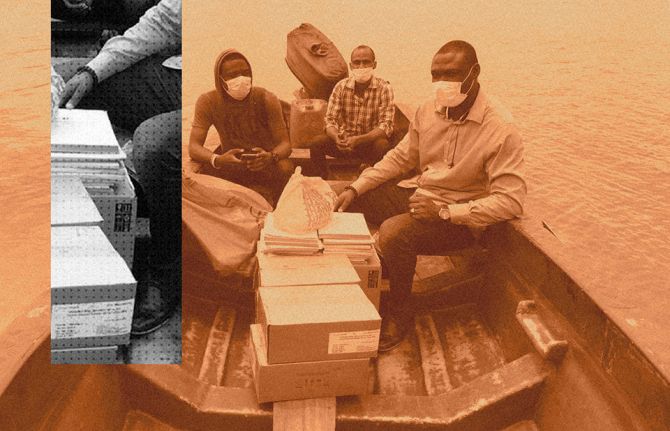

Les données nationales collectées par l’ONUSIDA, l’OMS, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial) et le Plan d’urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) montrent que la plupart des perturbations des services anti-VIH ont été enregistrées lors des premiers confinements mis en place par de nombreux pays entre le début et la mi-2020. De fait, de nombreuses personnes séropositives n’ont pas pu obtenir leur thérapie quotidienne pour rester en bonne santé à cause de l’effet conjugué des restrictions de déplacement et des systèmes de santé submergés par les cas de COVID-19. Cette situation a pratiquement paralysé le dépistage du VIH, l’initiation du traitement pour les personnes nouvellement diagnostiquées et la mise à disposition d’outils de prévention du VIH tels que des préservatifs et la prophylaxie pré-exposition. La circoncision masculine médicale volontaire, les services de santé pour les personnes transgenres et d’autres procédures médicales électives ont été suspendus dans de nombreux pays.

Une interruption prolongée des services aurait pu entraîner une vague de maladies opportunistes et de décès, compromettant des décennies d’efforts pour contenir le virus du VIH. Pour lutter contre cela, des programmes du monde entier se sont efforcés de trouver de nouveaux moyens d’atteindre les personnes vivant avec le VIH et les populations les plus exposées au risque d’infection.

Ces mesures ont pris la forme de collaborations avec les communautés touchées pour livrer des médicaments antirétroviraux à domicile et de la délivrance de plus grande quantité de médicaments lors de chaque visite afin de réduire la fréquence des rendez-vous médicaux. La prescription d’antirétroviraux pour plusieurs mois est en effet recommandée par l’OMS depuis 2016, car elle facilite la vie des personnes concernées et soulage le travail du système de santé.

La plupart des programmes de traitement du VIH ont rapidement rebondi après la mise en place des mesures d’adaptation.

« Les données montrent que la plupart des programmes nationaux de traitement du VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont réagi avec une résilience extraordinaire pour protéger 20 ans d’avancées durement acquises grâce à l’adoption rapide de stratégies d’adaptation à la COVID-19 », a déclaré Siobhan Crowley, directrice du VIH au Fonds mondial. « Les services anti-VIH et l’engagement important de la société civile forment une base solide qui sert de fondations aux services intégrés pour lutter contre la COVID-19 et d’autres menaces pour la santé publique. Toutefois, des investissements accrus de la part de toutes les parties prenantes sont nécessaires pour soutenir et maintenir ces résultats impressionnants. »

Irum Zaidi, coordonnatrice adjointe au Bureau du Coordonnateur pour les États-Unis de la lutte mondiale contre le sida, a souligné que le renforcement des systèmes d’information sur la santé et l’adoption d’approches centrées sur les personnes au cours des années précédant la COVID-19 avaient été essentiels à la réaction rapide aux défis créés par la nouvelle pandémie.

« Au cours des quatre dernières années, le PEPFAR et les gouvernements des pays partenaires ont collaboré pour mettre en œuvre les politiques et les changements de l’OMS afin de fournir des services cliniques anti-VIH centrés sur les personnes », a déclaré Mme Zaidi. « Ces adaptations ont rapidement été étendues pendant la COVID-19. Elles ont instauré un environnement de prestation de services flexible qui permet de maintenir les personnes sous traitement antirétroviral tout au long de leur vie pendant les pics de COVID-19. Des données granulaires en temps réel ainsi que l’engagement du PEPFAR ont fourni une aide aux gouvernements et aux bénéficiaires pendant cette période sans précédent. »

Les efforts visant à élargir l’accès à une option de prévention du VIH relativement nouvelle et prometteuse (la prophylaxie pré-exposition ou PPrE qui consistent en la prise préventive d’antirétroviraux par les personnes les plus exposées au risque d’infection) ont également été rapidement ajustés pour surmonter les difficultés liées à la COVID-19. Parmi ces adaptations, notons le passage des consultations en établissement médical à la télémédecine et en environnement extérieur, l’utilisation des réseaux sociaux sur Internet pour inciter à respecter le traitement et la livraison à domicile de comprimés de PPrE. L’élargissement de l’autodépistage du VIH a permis à la PPrE et au traitement anti-VIH de continuer de gagner du terrain.

« Nous devons renforcer davantage la résilience dont ont fait preuve les services anti-VIH en donnant la priorité à la prestation de services différenciés centrés sur les personnes en réponse aux défis posés par la COVID-19 », a déclaré la présidente de la Société internationale du sida, Adeeba Kamarulzaman.

Les personnes consultées ont envisagé un avenir où la riposte à la COVID-19 passe d’une phase de pandémie aiguë à un programme de contrôle plus stable, à l'instar des ripostes au VIH, à la tuberculose et à d’autres maladies infectieuses.

Elles ont convenu, y compris dans le meilleur des scénarios, de l'importance des adaptations d’urgence où s'établit un environnement plus propice pour les populations qui ont actuellement du mal à accéder aux services, et ont insisté pour veiller à ce que les programmes anti-VIH se remettent pleinement des chocs de la COVID-19 afin d'atteindre l’objectif mondial de mettre fin à la pandémie de sida d’ici 2030.

« L’un des points positifs de la pandémie de COVID-19 est peut-être la façon dont elle a favorisé les innovations et inspiré leur adoption rapide par les pays et les communautés. Elles auront non seulement un effet positif et durable sur la riposte au VIH, mais serviront également d’exemples d’adaptation à d’autres luttes contre d’autres urgences sanitaires », a déclaré Wafaa El-Sadr, fondatrice et directrice de l’ICAP.

La consultation s’est tenue les 1er et 2 février derniers et a été coorganisée par l’ONUSIDA, l’OMS, le Fonds mondial, le PEPFAR, la Société internationale du sida et l’ICAP à l’Université de Columbia.

Feature Story

Un nouveau rapport souligne le rôle vital des organisations communautaires dans la riposte et la préparation aux pandémies

28 janvier 2022

28 janvier 2022 28 janvier 2022Dans un nouveau rapport de l’ONUSIDA intitulé Tenir envers et contre tout : les communautés, premières à intervenir face à la COVID-19 et aux menaces sanitaires émergentes, les organisations dirigées par et pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés racontent en détail leurs efforts pour riposter aux pandémies concomitantes de COVID-19 et de VIH. S’appuyant sur des données qualitatives obtenues par des enquêtes auprès de 225 organisations dirigées par des communautés dans 72 pays, le rapport dresse un état des lieux du travail que les organisations ont fourni au début de 2020 pour préserver la riposte au VIH tout en aidant leurs communautés au cours de la pandémie de COVID-19. Le rapport met également en lumière les actions hautement prioritaires et urgentes nécessaires à la continuité des services liés au VIH, ainsi qu'à la pérennité des organisations communautaires qui les fournissent.

Comme le disent les membres des communautés, ce rapport parle de l’ingéniosité phénoménale dont font preuve les organisations dirigées par les communautés pour mobiliser dans les situations où les gouvernements n’y parviennent pas. Leurs histoires montrent que les organisations dirigées par et pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés, y compris les femmes et les jeunes, ont puisé dans des informations précises sur le VIH pour élargir leur expertise sur les pandémies. Face à des interruptions de service, à des pénuries de produits de santé, à des couvre-feux et à de graves déficits de financement, les organisations se sont rapidement adaptées pour continuer à fournir des services anti-VIH.

Elles ont indiqué être de plus en plus impliquées dans la distribution d’antirétroviraux et de kits d’autodépistage, mais aussi négocier davantage avec les fonctionnaires pour l’accessibilité des médicaments et leur livraison directement chez les bénéficiaires. De nombreuses organisations ont également signalé offrir davantage leurs services sur Internet, mais aussi utiliser le téléphone et les e-mails pour les consultations personnelles et le suivi de l’état de santé, certaines ayant même effectué des visites à domicile dans des circonstances urgentes. Les personnes les plus démuniese ont ainsi pu bénéficier d'un soutien matériel, y compris de colis alimentaires et de compléments de revenus.

Les organisations ont également entrepris de fournir des services liés à la COVID-19. Elles ont commencé à sensibiliser les membres de leur communauté et le grand public à la COVID-19 et à partager des informations sur les méthodes de protection. Elles ont identifié et réagi à l’augmentation des violences sexistes, apportant assistance et soutien aux victimes. Elles ont également distribué des masques, du savon et du désinfectant pour les mains, et construit des lave-mains. Lorsque le coût et la disponibilité des masques et du savon sont devenus un problème, de nombreuses organisations dirigées par des communautés ont indiqué avoir trouvé des solutions innovantes pour assurer elles-mêmes la production de ces articles.

Cependant, la majorité de ces organisations ont regretté de ne pas avoir été impliquées en particulier dans les processus de planification et de prise de décision, ce qui a entraîné l’échec des ripostes nationales à la COVID-19 pour répondre aux besoins de leurs communautés. Elles ont exprimé à plusieurs reprises de profondes inquiétudes quant à l’impact économique des confinements et des restrictions de voyage sur les personnes dont elles s’occupent. Elles ont également souligné les difficultés persistantes à obtenir des équipements de protection individuelle et des autorisations de déplacement, des transports collectifs ou des véhicules privés pour leur personnel.

Les organisations ont signalé endosser des charges extrêmement lourdes tout en ne recevant que peu de soutien externe. De graves déficits de financement ont conduit à l’épuisement du personnel de ces organisations. Leurs membres devaient travailler la nuit et le week-end pour collecter des fonds, généralement sans succès, certaines personnes puisant même dans leur propre salaire et leurs économies pour aider leur communauté.

Les organisations dirigées par une communauté sont au cœur d’une riposte à la santé publique centrée sur les personnes et basée sur les droits humains. L’ONUSIDA a appelé à maintes reprises à soutenir et financer les infrastructures dirigées par les communautés, en insistant sur le fait que les communautés ont d’urgence besoin d’espace et de ressources pour diriger leur action.

« Les organisations dirigées par les communautés nous ouvrent la voie à travers deux pandémies, d’abord la pandémie de sida et maintenant celle de COVID-19 », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima. « Il est important de reconnaître et de valoriser leur rôle central et essentiel dans la fourniture de services au cœur des communautés [qui leur permet d’]atteindre les plus vulnérables. Ensemble, nous devons redoubler d’efforts pour les soutenir financièrement, les impliquer de manière significative dans les processus décisionnels et nous assurer qu’elles disposent de toutes les ressources dont elles ont besoin pour poursuivre leur travail dans la riposte au VIH et à la COVID-19 et aux futures pandémies. »

Là où les systèmes de santé publique ont engagé des réseaux et des organisations dirigés par les communautés et autonomisé les populations les plus touchées par les pandémies, ils ont réussi à lutter plus efficacement contre la désinformation, en assurant la continuité des services de santé et en protégeant les droits et les moyens de subsistance des plus vulnérables. Voilà ce que signifie vraiment placer les personnes au centre des ripostes aux pandémies.

Afin d’assurer la pérennité d’une riposte au VIH menée par les communautés, le rapport appelle à l’adoption urgente de cinq mesures :

- Les organisations communautaires doivent être pleinement incluses et intégrées dans les ripostes nationales à la pandémie, y compris les ripostes continues à la COVID-19. Cette implication ne peut pas se limiter à la consultation et doit couvrir l’élaboration des politiques, la planification, la conception et l’évaluation des interventions.

- Des fonds d’urgence à court terme doivent être mobilisés et mis à la disposition des organisations communautaires.

- Une base de financement stable et à long terme doit être établie pour permettre aux organisations communautaires de fonctionner efficacement.

- La base d’informations sur le travail des organisations communautaires doit être étendue et approfondie, mais aussi renforcée par une documentation systématique, une identification des bonnes pratiques et un partage d’informations.

- La continuité des services liés au VIH doit être garantie, notamment en élargissant le financement des organisations communautaires et en instaurant des accords de collaboration entre les organisations communautaires et les établissements médicaux pour garantir la pérennité de la riposte au VIH dans le contexte de la COVID-19 et des pandémies à venir.

Related

Feature Story

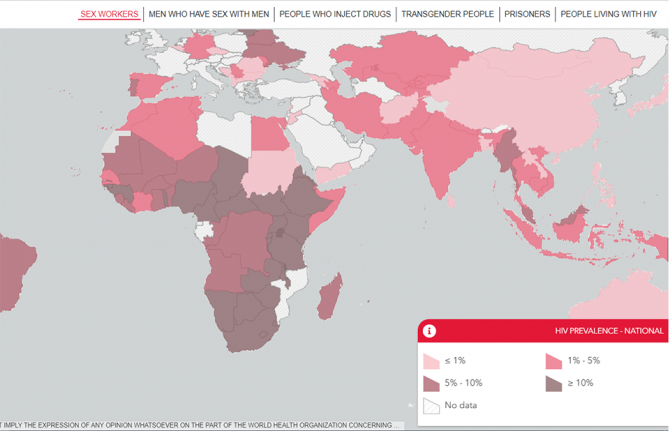

L’Atlas des populations clés s’enrichit de nouveaux indicateurs

06 janvier 2022

06 janvier 2022 06 janvier 2022L’Atlas des populations clés (The Key Population Atlas) de l’ONUSIDA est un outil en ligne qui fournit une série d’informations sur les membres des populations clés dans le monde entier, ainsi que sur les personnes vivant avec le VIH. Les populations concernées sont les travailleur-ses du sexe, les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les consommateur-rices de drogues injectables, mais aussi les personnes transgenres et incarcérées.

Les informations sur les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont été élargies avec l’arrivée de 11 nouveaux indicateurs issus des projets EMIS et LAMIS. Jouissant d’un financement de la Commission européenne, le projet EMIS-2017 a collecté des données auprès de cette population dans 50 pays entre octobre 2017 et janvier 2018. De son côté, le projet LAMIS est son pendant dans 18 pays d’Amérique latine et a terminé de recueillir des données en mai 2018.

Les 11 nouveaux indicateurs figurant dans l’atlas des populations clés ont été choisis en raison de leur grande pertinence pour les communautés. Il s’agit de la syphilis, la syphilis symptomatique, la gonorrhée, la gonorrhée symptomatique, la chlamydia, la chlamydia symptomatique, le dépistage d’infections sexuellement transmissibles, la communication au partenaire en cas de syphilis, la communication au partenaire en cas de gonorrhée, ainsi que la vaccination contre l’hépatite A et B.

Les infrastructures dirigées par les communautés et présentes dans les communautés sont essentielles pour lutter contre les inégalités qui favorisent les pandémies, comme celles du sida et de la COVID-19, ainsi que pour assurer la continuité des services de santé et protéger les droits et les moyens de subsistance des plus vulnérables. Les conclusions de l’EMIS et du LAMIS seront importantes pour informer les organisations de la société civile travaillant sur la santé sexuelle, la prévention du VIH et les droits des minorités sexuelles, ainsi que pour les décisions politiques, la planification de la prévention non communautaire, l’épidémiologie et la modélisation.

« Pour ne laisser personne de côté, nous avons besoin de collecter des données centrées sur les individus qui révèlent les inégalités entravant l’accès aux services. Il est essentiel d’identifier les groupes les plus touchés et ne pouvant pas accéder aux services. Cela permettra à la Commission européenne, aux États membres de l’Union européenne ainsi qu’à la société civile et aux organisations communautaires de répondre aux besoins spécifiques des hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes », a déclaré la représentante de l’ONUSIDA auprès de l’Union européenne, Jantine Jacobi.

La société civile et les organisations communautaires, en particulier celles dirigées par les populations clés, sont en mesure de compléter les ripostes traditionnelles aux pandémies des systèmes de santé. Pour cela, elles doivent être traitées comme des partenaires à part entière, être impliquées dans la gouvernance, la conception, la planification et la budgétisation des ripostes aux pandémies, et jouir du soutien technique et financier nécessaire pour faire la différence.

Les résultats des nouveaux indicateurs contribueront à renforcer le rôle des partenariats et des communautés dans chaque pays et serviront de base à la prise de décision et à la planification des politiques. Par exemple, en Irlande, le rapport EMIS-2017 National Report reconnaît que « le dépistage du VIH et des IST a augmenté par rapport aux enquêtes précédentes. Cette évolution est en partie imputable aux interventions efficaces puisant dans les conclusions des enquêtes précédentes et menées par les acteurs et la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Certaines de ces interventions positives en lien avec le dépistage du VIH peuvent également être attribuées à la disponibilité accrue du dépistage au sein de la communauté. »

Notre action

Related

Feature Story

Assurer l’autonomie des consommateurs et consommatrices de drogues injectables en Ouganda

18 janvier 2022

18 janvier 2022 18 janvier 2022Les difficultés causées par la pandémie de COVID-19 ont aggravé les difficultés rencontrées par les toxicomanes.

En Ouganda, les confinements liés à la COVID-19 ont entravé l’accès au traitement anti-VIH et à d’autres services de santé, y compris à la thérapie médicalement assistée destinée aux toxicomanes, à savoir la fourniture de doses quotidiennes de méthadone. L’accès aux systèmes d’assistance, tels que les centres d’accueil, a également été touché.

« Pendant le confinement dû à la COVID-19, j’ai eu beaucoup de mal à accéder à la dose quotidienne de ma thérapie médicalement assistée à cause des restrictions de déplacement, car il fallait une autorisation du conseil local. Toutefois, c’était très compliqué et très long d’obtenir cette autorisation de déplacement du conseil local, par conséquent cela a été difficile de vivre sans accéder à ces services essentiels », a déclaré Nsereko Joshua (nous avons changé son nom) qui suit actuellement une thérapie médicalement assistée.

Une analyse des répercussions de la pandémie de COVID-19 menée en juillet 2020 par l’Uganda Harm Reduction Network (UHRN) a révélé un recul de l’accès aux préservatifs, à la prophylaxie pré-exposition, aux conseils, à l’assistance psychosociale, au dépistage du VIH, aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à l’assistance juridique. Cette étude a également souligné une augmentation de 25 % des violations des droits humains signalées chez les consommateurs et consommatrices de drogues injectables pendant le confinement lié à la COVID-19. L’analyse indique entre autres que les arrestations et les détentions, les violences basées sur le genre et les expulsions nocturnes par la police se sont multipliées.

Lorsque le Fonds de solidarité de l’ONUSIDA pour les populations clés a été dévoilé en décembre 2020, Wamala Twaibu, fondateur et président de l’Eastern Africa Harm Reduction Network et de l’UHRN, a vu une opportunité d’autonomiser les consommateurs et consommatrices de drogues injectables. Il a imaginé une transformation de la communauté qui permettrait à ses membres de s’entraider en cas de besoin en gérant leurs propres sources de revenus.

« Cela faisait plus de sept ans que je consommais des drogues injectables et je sais à quoi ressemble le quotidien de toxicomanes. Mon ambition est d’améliorer la santé, les droits humains et le bien-être socioéconomique des toxicomanes », a-t-il déclaré.

M. Twaibu a noté que la consommation de drogues injectables et la dépendance à la drogue ont souvent des impacts à long terme sur le statut socioéconomique et la santé d’une personne. Le manque de compétences professionnelles, les antécédents criminels, la stigmatisation et la discrimination, ainsi que la criminalisation de l’usage de drogues sont quelques-uns des principaux problèmes qu'affrontent régulièrement les consommateurs et consommatrices de drogues injectables.

L’UHRN a demandé et a obtenu en 2021 une subvention du Fonds de solidarité de l’ONUSIDA afin de lancer le projet Empowered PWID Initiative for Transformation (EPIT). Grâce à l’EPIT, les membres de la communauté qui suivent actuellement une thérapie médicalement assistée développeront des compétences en artisanat afin d’avoir une source de subsistance pérenne. M. Twaibu a souligné que le projet reposera sur la transmission de connaissances et de compétences en gestion d’une petite entreprise aux consommateurs et consommatrices de drogues injectables.

Environ 80 personnes sous thérapie médicalement assistée seront impliquées dans l’EPIT, elles seront réparties en 16 groupes de cinq et six groupes au moins seront dirigés par une femme dans les cinq arrondissements de Kampala.

Une approche « Save, take and return » sera utilisée pour garantir la pérennité de cette initiative. Cette stratégie encourage les bénéficiaires à épargner chaque jour une partie des bénéfices générés par les entreprises sociales avant de récupérer cet argent quelques mois plus tard.

« Ce fonds s’intéresse à l’émancipation socioéconomique des populations clés sous l’égide de la communauté touchée. C’est ce qui fait tout son intérêt. Il est important que la communauté détienne la mainmise sur l’initiative, car il ne faut rien faire pour nous sans nous impliquer », a déclaré M. Twaibu. « Le changement est possible lorsque nous nous entraidons sans discrimination ni stigmatisation. Je souhaite voir une communauté de consommateurs et consommatrices de drogues injectables transformée et responsabilisée, [avec ses membres] capables de se soutenir mutuellement en cas de besoin », a-t-il ajouté.

Compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19 jusqu’à aujourd’hui, M. Twaibu a peur que la prochaine vague n’affecte l’initiative. Il prévoit toutefois un programme d’artisanat totalement prêt et fonctionnel dans les cinq arrondissements de Kampala et un déploiement dans d’autres régions où travaille l’UHRN.

Maintenant qu’il fait partie du projet EPIT, M. Joshua aborde l’avenir avec plus d’optimisme. « J’ai hâte de guérir complètement de la toxicomanie et je pense que la thérapie médicalement assistée me permettra d’y arriver », a-t-il déclaré. « Et je pense que le programme EPIT me donnera l’occasion de renforcer ma motivation et de démontrer que je prends ma guérison au sérieux avec la possibilité de gagner quelque chose pour ma subsistance et pour le transport afin de chercher mon traitement. Je pense que même après ce programme, ces compétences m’aideront à soutenir ma famille et moi-même. »