Feature Story

Lancement officiel du 5e forum sur le VIH/sida et les MST en Amérique latine et dans les Caraïbes

24 avril 2009

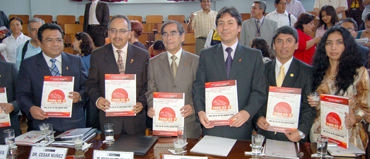

24 avril 2009 24 avril 2009 (de G à D): le Dr Jose Luis Sebastian Mesones du secrétariat technique du groupe de coopération technique horizontale et Coordonnateur national pour le sida au Pérou, Dr César Antonio Núñez, Directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine, le Dr Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, le Ministre de la Santé du Pérou, M. Jorge Elisban Villasante Aranibar, le Ministre du Travail, le Dr Edward Cruz Sánchez, le Directeur des services de santé du Pérou et Mme Guiselly Flores Arroyo, la représentante du réseau latino-américain des personnes vivant avec le VIH.

(de G à D): le Dr Jose Luis Sebastian Mesones du secrétariat technique du groupe de coopération technique horizontale et Coordonnateur national pour le sida au Pérou, Dr César Antonio Núñez, Directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine, le Dr Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, le Ministre de la Santé du Pérou, M. Jorge Elisban Villasante Aranibar, le Ministre du Travail, le Dr Edward Cruz Sánchez, le Directeur des services de santé du Pérou et Mme Guiselly Flores Arroyo, la représentante du réseau latino-américain des personnes vivant avec le VIH.Photo: Ministère de la Santé du Pérou/J.E.Castro Varillas

La tenue du 5e forum sur le VIH/sida et les MST en Amérique latine et dans les Caraïbes, FORO 2009, a été annoncée officiellement le jeudi 16 avril à Lima. Le forum se déroulera dans la capitale péruvienne du 22 au 26 juin et aura pour thème « La santé est notre droit, l'accès universel est notre objectif, la disparition des discriminations est notre défi ».

FORO 2009 a été officiellement lancé par le Ministre de la Santé du Pérou, le Dr Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, accompagné du Ministre du Travail, M. Jorge Elisban Villasante Aranibar, du Directeur des services de santé du Pérou, le Dr Edward Cruz Sánchez, du Directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine, le Dr César Antonio Núñez, de la représentante du réseau latino-américain des personnes vivant avec le VIH, Mme Guiselly Flores Arroyo, et du Dr Jose Luis Sebastian Mesones du secrétariat technique du groupe de coopération technique horizontale et Coordonnateur national pour le sida au Pérou.

Le Ministre de la Santé, M. Ugarte, a invité toutes les parties prenantes intervenant en Amérique latine et dans les Caraïbes à se rendre à Lima, pour participer à un débat ouvert sur l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH dans la région, et identifier les lacunes dans la riposte au sida. Le Ministre du Travail, M. Villasante, a ensuite appuyé le message en rappelant également l'importance de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, en particulier sur le lieu de travail.

Durant le lancement du forum, le Dr César Antonio Núñez, Directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine, a mis l'accent sur le fait que FORO 2009 « offre aux gouvernements et aux organisations de la société civile l'occasion d'examiner les avancées réalisées dans la région vers l'objectif de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH, d'un point de vue des droits de l'homme ».

Le Dr Núñez a rappelé à l'assistance que près de 500 nouvelles contaminations par le VIH se produisent chaque jour dans la région, puis a insisté d'une part, sur l'urgence d'établir des priorités dans les efforts de prévention du VIH et d'autre part, sur la nécessité de rejeter toute forme de stigmatisation et de discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH et des personnes plus exposées au risque d'infection.

Le forum vise principalement à encourager des actions régionales et nationales coordonnées, afin d'atteindre l'objectif de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH dans la région. La réunion servira également de plate-forme permettant un partage des enseignements retenus et une amélioration des pratiques en ce qui concerne les interventions, la prévention, la recherche et l'accès à l'information dans le domaine du VIH.

La réunion sera en outre l'occasion de passer en revue les actions contre le sida, à travers des analyses des progrès réalisés par rapport aux engagements internationaux sur le VIH pris par les gouvernements de la région. Le forum mettra en avant les succès récents, tout en soulignant les problèmes rencontrés dans la région, ainsi que les moyens de les surmonter. Enfin, il encouragera une plus grande implication de l'ensemble des acteurs sociaux dans la riposte à l'épidémie.

Quelques 4 000 participants sont attendus cette année au Forum sur le VIH/sida et les MST en Amérique latine et dans les Caraïbes. On comptera parmi ceux ci des personnes vivant avec le VIH, des organisations de la société civile, des institutions gouvernementales et non gouvernementales, des universitaires ainsi que des représentants des médias, des institutions des Nations Unies et du secteur privé.

Lancement officiel du 5e forum sur le VIH/sida et

Liens externes:

Feature Story

Un nouveau Système d’information sur la riposte des pays pour renforcer le suivi et l’évaluation

24 avril 2009

24 avril 2009 24 avril 2009

L’ONUSIDA annonce le lancement de la version 3 du Système d’information sur la riposte des pays (CRIS), un outil de gestion des données nationales relatives au VIH. Destiné à appuyer les « Trois principes », et tout particulièrement le principe d’un système national de suivi et d’évaluation, le CRIS 3 permet aux autorités nationales de coordination sida de stocker, de partager et d’exploiter, de manière performante, les données nationales relatives au VIH, en collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.

Cette nouvelle version comporte des fonctionnalités plus élaborées pour le suivi des programmes nationaux et des progrès des pays vers les objectifs fixés, tels que les objectifs relatifs à l’accès universel. Plus souple et plus adaptable, la version 3 permet de répondre aux critères de chaque pays au moyen de normes convenues au niveau international en matière de suivi et d’évaluation du VIH.

Parmi les caractéristiques principales du CRIS 3 figurent notamment :

- la possibilité d’importer des indicateurs depuis le Registre des indicateurs, et une flexibilité quant à la saisie des données relatives aux indicateurs;

- une interface claire et intuitive, qui réduit le besoin de former les utilisateurs et le temps d’utilisation;

- l’échange de données entre les systèmes, et la possibilité d’utiliser le système soit par Internet, dans les pays disposant d’un accès correct, soit comme application autonome, dans les endroits où la connectabilité est limitée; et

- l’amélioration de l’appui technique et de l’aide aux utilisateurs en matière d’installations et de configurations nationales.

Faciliter la gestion des bases de données nationales sur le VIH

Dans le cadre de ses différentes missions, l’ONUSIDA donne des orientations et élabore des outils à l’intention des pays, afin qu’ils puissent mieux planifier et gérer leur système national de suivi et d’évaluation (S&E). Parmi les outils les plus utiles que l’ONUSIDA a récemment créés pour faciliter le suivi et l’évaluation des ripostes nationales au VIH figurent le Registre des indicateurs (outil centralisant des séries normalisées d’indicateurs convenus au niveau international) et le CRIS 3 (outil de suivi de la riposte nationale au sida). Leur utilisation combinée les rend complémentaires : les pays peuvent sélectionner des indicateurs normalisés aux fins de leur suivi national à l’aide du Registre des indicateurs, puis les exploiter dans le CRIS 3 pour collecter, stocker et analyser des données et établir des rapports.

Le CRIS 3 a été conçu en fonction des besoins des pays et fait une place importante aux caractéristiques programmatiques avancées, en vue du suivi national des programmes, notamment les plans multiples de suivi qui peuvent répondre aux besoins en matière de rapports à l’intention des différents donateurs, parmi lesquels le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR).

Le CRIS 3 est optimal pour les administrateurs chargés du S&E aux niveaux national et des districts, car ils possèdent diverses qualifications et compétences leur permettant d’utiliser des outils de S&E. L’ONUSIDA soutient le renforcement des capacités en matière de S&E par différents moyens, tels que des formations sur le S&E et des formations spécifiques sur le CRIS. Des formations régionales sont organisées au cours de 2009. Pour plus de détails, il est possible de contacter l’équipe de l’ONUSIDA chargée des systèmes de suivi au niveau des pays.

Pour plus d’informations sur le CRIS 3, vous pouvez consulter le site Internet d’appui : www.cris3.org

ou contacter l’équipe chargée des systèmes de suivi au niveau des pays : cris@unaids.org

M. Taavi Erkkola (erkkolat@unaids.org)

Right Hand Content

Related

Feature Story

Une consultation organisée pour débattre de la définition et des méthodes de mesure des partenariats sexuels simultanés

24 avril 2009

24 avril 2009 24 avril 2009On suppose depuis longtemps que les partenariats sexuels simultanés sont l'un des éléments responsables de la création de réseaux de contacts sexuels propices à une propagation rapide du VIH. L'idée tend à s'imposer ces derniers temps dans les programmes nationaux sur le VIH, de commencer à prévoir des campagnes de prévention visant à réduire la fréquence des partenariats simultanés. Cependant, tant dans la communauté scientifique que parmi les responsables de programmes, les études et les débats sur les partenariats simultanés et leur rôle dans la propagation du VIH se heurtent à un manque de clarté dans la définition de ces partenariats et à l'absence d'indicateurs appropriés pour en mesurer l'importance.

Les 20 et 21 avril 2009, le Groupe de référence de l'ONUSIDA sur les estimations, modèles et projections a organisé une réunion afin de débattre de la définition et des méthodes de mesure des partenariats sexuels simultanés, à Nairobi (Kenya). La rencontre a réuni un groupe de 35 experts, certains travaillant sur des enquêtes transversales à grande échelle, d'autres travaillant sur des études de cohortes longitudinales, des chercheurs utilisant des données sur les comportements sexuels et les partenariats simultanés, et des spécialistes du suivi et de l'évaluation.

La réunion avait pour objectif principal l'établissement d'un consensus sur les mesures à effectuer dans le cadre des enquêtes à grande échelle, afin de rendre compte de la meilleure manière possible de la fréquence des partenariats simultanés dans une population et d'évaluer au mieux l'impact des programmes sur la durée. Les participants ont abordé les sujets suivants : historique et aperçu général des partenariats simultanés par rapport au VIH, comparaison des définitions, méthodes et questions utilisées pour mesurer l'importance des partenariats simultanés, fiabilité des données sur les comportements sexuels, mesure des partenariats simultanés dans des enquêtes transversales à grande échelle et dans des études de cohortes longitudinales.

Partenariats sexuels coïncidents dans lesquels un rapport sexuel avec un partenaire a lieu entre deux rapports avec un autre partenaire.

La définition des "partenariats simultanés" agrée"

A la fin de la réunion, les participants sont arrivés à un consensus sur la définition des partenariats simultanés, définis comme des « partenariats sexuels coïncidents dans lesquels un rapport sexuel avec un partenaire a lieu entre deux rapports avec un autre partenaire ». Il a également été recommandé d'utiliser la fréquence des adultes âgés de 15 à 49 ans faisant état de plus d'un partenariat sexuel à un moment donné, comme principal indicateur des partenariats simultanés dans une population. Cette mesure permet de mieux distinguer les partenariats simultanés d'une suite de brèves relations monogames.

Par ailleurs, le groupe de référence a également examiné d'autres indicateurs utiles des partenariats simultanés dans une population (notamment la fréquence cumulée des partenariats simultanés dans la population adulte sur une période d'un an) et émis des recommandations concernant la nécessité d'effectuer des recherches supplémentaires sur les méthodes de mesure des partenariats simultanés et les comportements sexuels, sur la relation entre partenariats simultanés et transmission du VIH, ainsi que sur les normes sociales entourant ces partenariats.

Un ensemble de recommandations spécifiques sur la manière de rendre compte de l'indicateur proposé sera transmis au Groupe de référence suivi et évaluation de l'ONUSIDA et aux organisations chargées de la mise en oeuvre des enquêtes à grande échelle sur les ménages d'ici la fin du mois d'avril 2009. Un compte-rendu détaillé de la réunion sera disponible d'ici la fin du mois de mai 2009.

Right Hand Content

Reportages:

Parler de la campagne OneLove en Afrique australe (06 février 2009)

Related

Science, HIV and COVID-19—where are we headed?

Science, HIV and COVID-19—where are we headed?

08 juin 2021

How was a COVID-19 vaccine found so quickly?

How was a COVID-19 vaccine found so quickly?

09 février 2021

Feature Story

L'ONUDC et les autorités brésiliennes lancent des actions contre le sida en milieu carcéral

22 avril 2009

22 avril 2009 22 avril 2009Une version de ce reportage a également été publiée sur le site UNODC.org

La première consultation nationale sur le VIH en milieu carcéral s'est tenue à Brasília du 31 mars au 2 avril 2009.

Credit: UNODC

Beaucoup reste à faire pour améliorer les services de prévention, de traitement et de prise en charge du sida dans les prisons brésiliennes. Ceci est la principale conclusion de la première consultation nationale sur le VIH en milieu carcéral, qui s'est tenue à Brasília du 31 mars au 2 avril.

Organisée par le Ministère de la Santé et le Ministère de la Justice du Brésil, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), cette consultation avait pour objectif de proposer, à l'issue des discussions, un agenda contenant un plan d'action visant à assurer dans les prisons des services de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui portant sur le VIH, d'autres infections sexuellement transmissibles et certaines coinfections comme la tuberculose et l'hépatite B.

« L'ONUDC s'engage à soutenir le Gouvernement brésilien dans la prestation de services de prévention et de prise en charge du VIH auprès de la population carcérale », a déclaré Giovanni Quaglia, représentant de l'ONUDC pour le Brésil et le Cône sud.

La consultation nationale a réuni environ 150 professionnels. Parmi ceux-ci figuraient des spécialistes des principaux ministères, des représentants des 26 états du Brésil et du district fédéral (où se trouve la capitale), des professionnels de santé travaillant en milieu pénitentiaire, des membres du réseau national de réduction des risques, des représentants de la branche brésilienne de la Commission des soins pastoraux catholiques en prison et des membres du Réseau national des personnes vivant avec le VIH.

L'ONUDC s'engage à soutenir le Gouvernement brésilien dans la prestation de services de prévention et de prise en charge du VIH auprès de la population carcérale.

Giovanni Quaglia, représentant de l'ONUDC pour le Brésil et le Cône sud

Au Brésil comme dans la plupart des pays, la prévalence du VIH est plus élevée dans la population carcérale que dans l'ensemble de la population. Les recherches les plus récentes indiquent qu'une étude locale publiée en 2007 fait état de prévalences de 5,7% dans certaines populations carcérales. Ces chiffres contrastent avec les chiffres de l'ONUSIDA concernant la population adulte totale, qui indiquaient une prévalence de 0,6% à la fin de l'année 2007.

On estime que le pays compte environ 420 000 détenus vivant souvent dans un environnement violent, dans lequel la surpopulation, l'absence de services médicaux et l'insalubrité peuvent engendrer une plus grande vulnérabilité vis-à-vis du VIH et d'autres agents infectieux, comme ceux de la tuberculose ou des hépatites. Ces conditions peuvent également accroître la mortalité due au sida et saper les tentatives de mise en oeuvre d'une riposte efficace à l'épidémie dans les prisons.

Liliana Pittaluga, Conseillère technique de l'unité de prévention du programme national sur les IST et le sida, a déclaré que cette consultation était un symbole de la solidité du partenariat entre le Gouvernement brésilien et l'ONUDC. « La coopération intersectorielle est essentielle pour améliorer les services de prévention et de prise en charge disponibles en milieu carcéral. Nous sommes convaincus que cette consultation aboutira non seulement à un échange d'expériences, mais également à la mise en place d'un plan d'action aux effets positifs sur le système pénitentiaire national. »

Le principal résultat de la consultation a été la décision prise par le Ministère de la Santé, le Ministère de la Justice et l'ONUDC de former un groupe de travail, qui aura pour mission de concevoir un plan opérationnel précisant directives, objectifs et délais d'exécution. Des organisations de la société civile, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) et l'ONUSIDA feront d'ailleurs partie de ce groupe.

En plus des représentants de l'ONUDC, de l'ONUSIDA, de l'OPS et de l'Organisation mondiale de la Santé, des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) ont également participé à la réunion. Des experts dans les domaines de la santé et de la justice, venus de la région du Cône sud, ont également assisté à la réunion en tant qu'observateurs, sur l'invitation de l'ONUDC.

Right Hand Content

Coparrainants:

Reportages:

ICASA 2008 : le VIH dans les lieux de détention (06 décembre 2008)

Publications:

Le VIH et les prisons en Afrique subsaharienne : actions possibles (pdf, 2.12 Mb) (en anglais)

Feature Story

Des initiatives contre le sida à l'oeuvre dans l'Ethiopie rurale

22 avril 2009

22 avril 2009 22 avril 2009

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, M. Michel Sidibé a eu l'occasion d'observer un « débat communautaire » dans la région Tigray en Ethiopie, à 800 km d'Addis Abeba, le 22 avril 2009. Photo: ONUSIDA/Y.Gebremedhin

Dans toute l'Ethiopie, les communautés et l'administration locale joignent leurs efforts dans la riposte au sida. Au cours de son voyage officiel dans le pays, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, M. Michel Sidibé, a visité certains des programmes et projets visant à mettre en oeuvre les objectifs de l'accès universel aux services de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui en matière de VIH.

Le centre de santé d'Adegude

Au coeur du système de santé éthiopien se trouvent les centres de santé gérés par l'État, qui assurent des services de santé primaires, comme la santé de la famille, la prévention des maladies contagieuses et la lutte contre ces maladies, dont le VIH, ainsi que l'éducation sanitaire.

Michel Sidibé a été invité à se rendre dans le centre de santé d'Adegude, un des cinq centres de santé du district d'Hintalowagrit ; le centre propose des services de conseil et de dépistage du VIH, ainsi que des services de prévention de la transmission mère enfant et de traitement du VIH. Les membres du personnel du centre ont donné à M. Sidibé un aperçu des services liés au VIH assurés dans cette région rurale de l'Ethiopie, et lui ont fait part des progrès réalisés ainsi que des problèmes auxquels ils doivent faire face. Les fonctionnaires de la santé du district ont également fait part de leur expérience de la coordination de la riposte multisectorielle au sida, de la mise en oeuvre des programmes sur le VIH et de la prestation des services.

Les débats communautaires

Nous tous — gouvernements, personnes vivant avec le VIH, leaders de la société civile, partenaires — avons besoin de plates-formes créatives permettant de débattre ouvertement des problèmes et d'identifier les moyens d'avancer dans la riposte au sida.

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, M. Michel Sidibé

M. Sidibé a également eu l'occasion d'observer un « débat communautaire » à Hiwane Kebele. Ces débats réunissent des personnes représentatives de la population de manière régulière. Dans ces groupes, des femmes, des hommes, des personnes âgées, des jeunes, des personnes vivant avec le VIH, des représentants d'associations de femmes et de groupes de jeunes, se joignent à des responsables religieux et à des chefs traditionnels ayant la capacité d'exercer une influence et d'apporter des changements.

Les « débats communautaires » se déroulent dans l'ensemble des régions rurales du pays et des études ont montré qu'ils peuvent constituer des agents du changement dans la riposte au sida. Une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours, dans les villages ou « Kebeles », jusqu'à 70 personnes se réunissent pendant quelques heures avec un animateur local formé, pour échanger des points de vue sur divers sujets sociaux.

Ces assemblées villageoises permettent d'aborder certains tabous et de clarifier certains malentendus sur la sexualité et le sida. Les pratiques traditionnelles susceptibles de transmettre le VIH sont également débattues.

Les « débats » ont réussi à changer des opinions et même à engendrer des initiatives. Par exemple, dans certaines localités, des groupes ont condamné les mariages précoces et se sont engagés à maintenir les jeunes filles dans le système scolaire. D'autres ont décidé de mettre fin aux mutilations sexuelles féminines dans leur région ou encore, certains participants sont arrivés à un consensus afin d'éviter des pratiques comme le lévirat. L'utilisation des actions contre le sida pour obtenir des résultats plus larges, notamment sur le plan des droits de l'homme et de l'égalité entre les sexes, est un point important souvent rappelé par M. Sidibé.

Ces manifestations locales permettent également d'aborder de manière collective des problèmes comme la stigmatisation et peuvent constituer un forum à l'origine d'initiatives comme la prévention du VIH, la prise en charge à domicile, le soutien aux orphelins et un recours accru aux conseils et au dépistage du VIH.

Les animateurs ont expliqué que les débats communautaires ont d'abord été mis au point par le PNUD dans le cadre d'un projet pilote en Ethiopie de 2003 à 2004. Le succès du projet pilote ayant dépassé toutes les attentes, les débats communautaires sont depuis devenus une stratégie prioritaire des autorités fédérales visant à mobiliser les communautés à travers le pays.

« Le débat communautaire local auquel j'ai assisté constitue une source d'inspiration. Nous tous — gouvernements, personnes vivant avec le VIH, leaders de la société civile, partenaires — avons besoin de plates-formes créatives permettant de débattre ouvertement des problèmes et d'identifier les moyens d'avancer dans la riposte au sida », a déclaré M. Sidibé.

Les personnes vivant avec le VIH dans la région

(from left): Hailemariam Kiflay, Chairperson of “Save the Generation Association” gives a pin to Mr Sidibé during his visit with this umbrella network of people living with HIV in Tigray. Credit: UNAIDS/Y.Gebremedhin

Le Directeur exécutif a également rencontré le Président et les membres du conseil d'administration de l'Association Sauvez la génération du Tigré, un réseau de coordination des personnes vivant avec le VIH dans l'Etat régional national du Tigré. Le réseau défend les droits de ses membres, lutte contre la stigmatisation et participe aux actions visant à accroître les services de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui en matière de VIH dans la région. Selon le Ministère fédéral de la Santé, on estime à 62 000 le nombre des personnes vivant avec le VIH dans la région et 63% des personnes nécessitant un traitement antirétroviral y ont accès.

Un appui médico-social aux enfants vulnérables

Le sida a fait près de 650 000 orphelins en Ethiopie. M. Sidibé a visité un projet axé sur l'appui médico-social aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux familles affectées par la maladie, à Mekelle. Le projet, dirigé par l'Association des êtres humains pour la fraternité, a débuté en 2001 afin de soutenir les orphelins, les enfants vulnérables et les familles en situation difficile. Aujourd'hui, le projet fournit un appui essentiel et éducatif à plus de 1000 familles s'occupant d'orphelins et d'enfants vulnérables. Il offre également des formations professionnelles, du matériel et un capital de départ aux enfants des rues ainsi qu'aux enfants prostitués, afin que ceux-ci disposent de leurs propres revenus et puissent poursuivre leur scolarité. D'autres services d'appui travaillent à réunir les enfants des rues avec leur famille élargie ou offrent une aide juridique aux enfants, afin que ceux-ci puissent hériter des biens et des pensions des membres de leur famille morts de maladies associées au sida.

Le ministre éthiopien de la santé, le Dr Tedros Adhanom, a accompagné M. Sidibé durant ces visites.

Le Gouvernement éthiopien s'est fixé des objectifs ambitieux concernant la réalisation de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH, et a mis au point un plan d'action multisectoriel pour la période 2007 2010. Ce plan a été élaboré par le biais de consultations avec diverses parties prenantes, qui ont fait part des enseignements tirés de la mise en oeuvre de la riposte au sida. Ce plan, qui comprend des activités précises, des objectifs, une estimation des coûts et une analyse des problèmes de financement, constitue une étape majeure vers la réalisation des « Trois Principes ».

Right Hand Content

Multimédia:

Reportages:

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA en visite en Ethiopie (20 avril 2009)

OIT : La lutte contre la stigmatisation fait naître l’espoir au sein des coopératives agricoles éthiopiennes (14 avril 2009)

De l’intention à l’action en Ethiopie (25 novembre 2008)

Publications:

Rapport d'activité 2008 sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida - République fédérale démocratique d'Ethiopie (pdf, 1.95 Mb) (en anglais)

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Feature Story

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011

22 avril 2009

22 avril 2009 22 avril 2009

Au cours des 10 dernières années, le paysage des organisations œuvrant dans le domaine du VIH a évolué et s’est complexifié. L’ONUSIDA, les donateurs et la société civile, notamment les réseaux de personnes vivant avec le VIH, exigent, avec raison, que les liens entre les besoins, le financement, les activités et les résultats soient davantage clarifiés. En outre, une plus grande précision est instamment demandée concernant le rôle de l’ONUSIDA et du Secrétariat au sein de la pléiade d’acteurs concernés.

Ce Cadre de résultats, qui s’appuie sur le Cadre stratégique de l’ONUSIDA (2007 – 2011), orientera les investissements à venir et attribuera au Secrétariat et aux Coparrainants la responsabilité de faire travailler les ressources des Nations Unies en vue de résultats dans les pays. Il explique que le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA doivent tirer parti de nos ressources et mandats respectifs pour travailler de concert afin de produire des résultats.

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011 (pdf, 388 Kb)

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre

Coparrainants:

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Banque mondiale

Publications:

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/jc1713_joint_action_fr.pdf (pdf, 388 Kb)

Related

Feature Story

OPINION : VIH et consommation de drogues : deux épidémies, une stratégie commune

20 avril 2009

20 avril 2009 20 avril 2009Par Michel Sidibé, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), Genève (Suisse)

(Cet article a également été publié dans le Bangkok Post du 20 avril 2009.)

Au centre d'accueil Mitsamphan spécialisé dans la réduction des risques à Bangkok, les consommateurs de drogues peuvent trouver des aiguilles stériles ainsi que des préservatifs, et bénéficier de services de conseil. L'accès à de tels services leur permet d'éviter une contamination par le VIH, de prendre soin de leur santé et de mener une vie active. Le centre, dirigé par des membres de la communauté dont certains sont d'anciens consommateurs de drogues, a redonné espoir et dignité à de nombreuses personnes. Les nombreux centres de ce type répartis à travers le monde permettent d'enrayer les nouvelles infections par le VIH parmi les consommateurs de drogues. Ceci ne surprendra pas les délégués présents à la 20e conférence internationale sur la réduction des risques, qui se déroule à Bangkok cette semaine. En revanche, pour la majorité des décideurs, le terme « réduction des risques » n'amène que silence ou controverse. Cependant, avec près de 16s de personnes consommant des drogues injectables à travers le monde – parmi lesquelles 3 millions vivent avec le VIH selon les estimations – le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable.

Les programmes nationaux concernant le VIH et la lutte contre les stupéfiants doivent travailler ensemble. Ils doivent être éclairés par des données probantes et s'appuyer sur les droits de l'homme. Bien qu'ils soient d'une grande complexité, les problèmes liés aux stupéfiants ne doivent pas occulter le fait que les droits de l'homme concernent dans leur intégralité les consommateurs de drogues, comme toute autre personne. Il est prouvé que des vies sont sauvées grâce aux programmes de réduction des risques. Dans de nombreux pays, les services de réduction des risques sont encore inexistants. Cette carence fait plus de victimes que les drogues elles-mêmes.

Il est regrettable que la 52e session de la Commission des stupéfiants, qui s'est tenue au mois de mars de cette année, ait manqué l'occasion de prendre un engagement politique fort en faveur d'une approche holistique de la réduction des risques. Pourtant, les Etats membres s'étaient engagés à accroître l'accès à des mesures de réduction des risques liés à la consommation de drogues, dans la Déclaration politique sur le VIH/sida adoptée en 2006, lors d'une réunion de haut niveau des Nations Unies sur le sida.

Pourquoi les autorités responsables de la lutte contre les stupéfiants sont-elles opposées à la réduction des risques ? Les programmes de réduction des risques comprennent l'accès à du matériel d'injection stérile, à des traitements de substitution et à des activités de proximité s'appuyant sur les communautés. Ce sont les moyens qui permettent de réduire le plus efficacement les comportements à risque en matière d'exposition au VIH. Ils évitent la transmission non seulement du VIH, mais également du virus de l'hépatite C et des autres virus véhiculés par le sang. En Australie, le retour sur investissement d'une décennie de programmes de distribution d'aiguilles et de seringues a été estimé à un milliard et demi de dollars US. En Ukraine, pour un montant de 10 cents par jour, un consommateur de drogues peut être protégé contre le VIH grâce à des services complets de réduction des risques.

Les pays qui ont adopté une approche globale de la question du VIH et de la consommation de drogues ont enregistré une diminution de la propagation du virus chez les consommateurs de drogues injectables. Parmi ces pays figurent l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le Brésil ; cela concerne également certaines grandes villes du Bangladesh, de la Fédération de Russie et d'Ukraine.

Il est possible d'empêcher la contamination des consommateurs de drogues par le VIH. Dans ce domaine, la Chine fait sa part du travail. En 2004, le pays ne comptait que 50 programmes de distribution d'aiguilles et de seringues. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 programmes qui ont été mis en oeuvre dans l'ensemble des provinces prioritaires. En atteignant les objectifs de l'accès universel pour 2010, près de 10 millions de consommateurs de drogues dans le monde pourront avoir accès à de tels programmes susceptibles de leur sauver la vie.

La réduction des risques ne constitue pas un obstacle dans la poursuite de l'objectif d'un monde sans drogue. Les autorités responsables de la lutte contre les stupéfiants n'ont pas à craindre une augmentation de la consommation de drogues, uniquement parce que des individus prennent des mesures pour se protéger du VIH et réduire leur dépendance à la drogue.

Rien ne prouve que la présence de services de réduction des risques entraîne une augmentation du nombre de consommateurs de drogues. Il n'existe également aucune preuve montrant que les personnes qui sont déjà des consommateurs de drogues, augmentent ou choisissent de prolonger leur consommation, du fait de l'existence de tels services. Les effets largement bénéfiques des programmes de réduction des risques contrastent avec l'impact limité des approches uniquement répressives sur la réduction de la consommation de drogues et des crimes liés à cette consommation. En outre, ces approches vont souvent de pair avec de graves atteintes aux droits de l'homme et des résultats médiocres sur le plan sanitaire pour les consommateurs de drogues. Parmi ces violations des droits de l'homme figurent des arrestations arbitraires, des détentions prolongées, un fichage obligatoire des consommateurs, ainsi qu'un usage injustifié de la force et un harcèlement par les officiers de police.

Dans de nombreuses législations sur les stupéfiants, la possession et la distribution d'aiguilles et de seringues stériles constituent une infraction, et les substituts des opioïdes comme la méthadone et la buprénorphine sont classés parmi les substances illicites, bien qu'elles figurent dans la liste modèle des médicaments essentiels de l'OMS.

Lorsque les actions de répression et de santé publique vont de pair, les effets sont très positifs, à l'image des résultats obtenus en Grande-Bretagne et en Australie, où la brigade des stupéfiants et la police centrent leur travail sur la lutte contre le crime tout en dirigeant les consommateurs de drogues vers les services de santé et les services sociaux.

La Cour suprême indonésienne a décrété avec raison que les consommateurs de drogues ne devaient pas être incarcérés, mais qu'ils devaient au contraire pouvoir bénéficier d'un traitement. Avoir accès à des aiguilles stériles ou à des traitements de substitution ne devrait pas être considéré comme un délit.

Nous devons faire en sorte que lois anti-drogue qui constituent un obstacle à la riposte au sida soient abrogées. Le VIH et la consommation de drogues injectables sont deux épidémies qui nécessitent une stratégie commune. Nous ne pouvons laisser à la prochaine génération la tâche consistant à concilier les approches distinctes de la riposte au VIH et de la lutte contre la drogue.

Right Hand Content

Coparrainants:

Reportages:

OPINION: HIV and drugs: two epidemics—one combined strategy (20 April 2009)

OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)

51ème session de la Commission des stupéfiants (11 mars 2008)

Réduire les risques liés à l’usage des drogues (14 mai 2007)

Consommation de drogues injectables : une prévention ciblée du VIH est efficace (11 mai 2007)

Intensification prévue des initiatives pour la réduction des risques en Ukraine (11 avril 2007)

Besoins croissants des services pour les consommateurs de drogues (14 novembre 2006) (en anglais)

Liens externes:

La 20ème Conférence internationale sur la réduction des risques organisée par IHRA (en anglais)

Discours:

Publications:

Collection Meilleures Pratiques: Sites à niveau élevé de couverture — Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans les pays en transition et en développement ( En | Fr | Es | Ru )

Related

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

12 décembre 2022

Feature Story

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA en visite en Ethiopie

20 avril 2009

20 avril 2009 20 avril 2009

M. Michel Sidibé (à gauche) a rencontré SEM Girma Woldegiorgis, Président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Photo: ONUSIDA/Y.Gebremedhin

Le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, M. Michel Sidibé, se trouve en Ethiopie pour débattre des moyens de renforcer le soutien apporté par l'ONU aux actions nationales contre le sida.

Une des priorités de l'agenda sera l'évaluation des progrès réalisés et les problèmes rencontrés par l'Ethiopie dans la mise en oeuvre à grande échelle de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH. Ces questions seront abordées dans des réunions avec diverses parties prenantes, comprenant des représentants des autorités éthiopiennes, des responsables religieux, des réseaux de personnes vivant avec le VIH et des hauts fonctionnaires de la Commission de l'Union africaine.

Pendant son séjour dans le pays, M. Sidibé visitera également des projets dans la région de Mekelle, située à 800 km de la capitale Addis-Abeba. En plus des visites de centres de santé et de projets axés sur l'appui médico-social, M. Sidibé rencontrera également les communautés locales, afin de se rendre compte par lui-même des effets de l'accès universel pour les gens sur le terrain.

Le dernier jour, M. Sidibé rencontrera les représentants de la presse. A cette occasion, il présentera sa vision de l'avenir et insistera d'une part, sur le besoin urgent de raviver l'enthousiasme et les engagements autour de la réalisation de l'accès universel et d'autre part, sur la nécessité d'accroître les investissements pour que les pays puissent atteindre leurs objectifs.

Right Hand Content

Reportages:

OIT : La lutte contre la stigmatisation fait naître l’espoir au sein des coopératives agricoles éthiopiennes (14 avril 2009)

De l’intention à l’action en Ethiopie (25 novembre 2008)

Multimédia:

Voir la galerie photos (en anglais)

Related

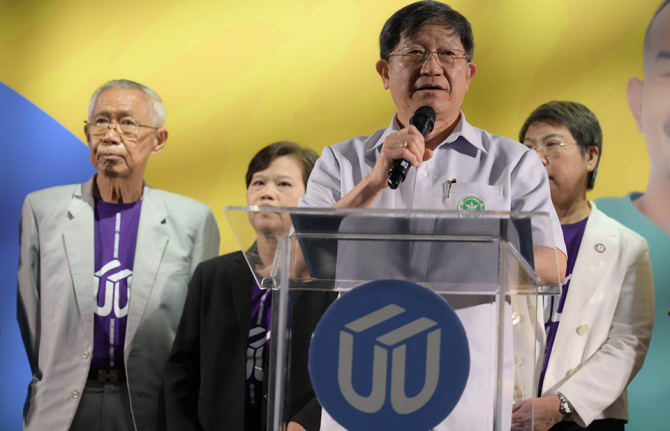

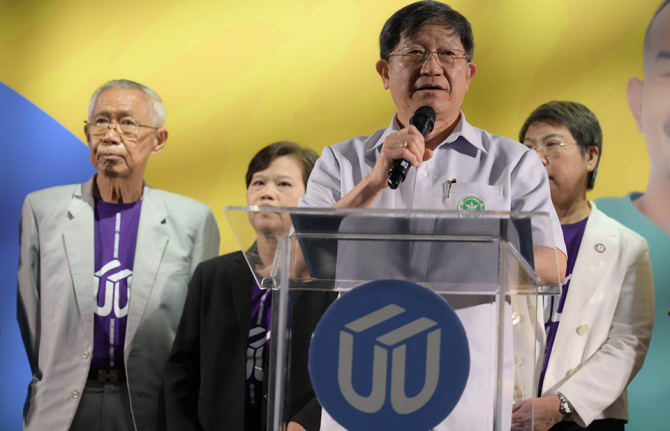

Feature Story

La Conférence internationale sur la réduction des risques s’ouvre à Bangkok

20 avril 2009

20 avril 2009 20 avril 2009Cette semaine, la 20ème Conférence internationale sur la réduction des risques, qui se tient du 20 au 23 avril, réunit des délégués dans la capitale thaïlandaise. Organisée par l’Association internationale de réduction des risques (IHRA), elle a pour thème les droits de l’homme, ce qui souligne l’importance de l’accès universel des consommateurs de drogues injectables à des services de prévention, de traitement, de soins et d’appui dans le domaine du VIH, notamment à des programmes complets de réduction des risques.

Pour les communautés œuvrant en faveur de la réduction des risques, la conférence, qui durera quatre jours, représente l’occasion de partager des idées, des travaux de recherche et des meilleures pratiques, afin de mieux plaider pour l’intégration de la réduction des risques dans les programmes nationaux de lutte contre la drogue et contre le sida.

Le lien thématique entre réduction des risques et droits de l’homme dénonce le fait, de plus en plus clair, que l’accès entravé des consommateurs de drogues injectables à l’ensemble des mesures de réduction des risques – notamment à des aiguilles et à des seringues stériles, au traitement de substitution, à des préservatifs et à des services de conseil et de test VIH – porte atteinte à leur droit individuel de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, sans discrimination d’aucune sorte.

Les lois qui criminalisent la possession de matériel d'injection ou le traitement de substitution sont des obstacles majeurs à l’action contre le VIH, car la peur des mesures répressives et des poursuites judiciaires contraint de nombreux consommateurs de drogues à vivre dans la clandestinité.

« L’un des progrès les plus notables que nous pouvons réaliser en vue de parvenir à l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui dans le domaine du VIH consiste à cesser de criminaliser le recours à l’échange d’aiguilles et au traitement de substitution, notamment à la méthadone », a déclaré le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé.

L’absence de soutien des autorités publiques à la réduction des risques dans de nombreux pays, les lois qui interdisent les principales composantes des stratégies de réduction des risques et la rigidité des systèmes de réglementation (par exemple : des limites strictes d’importation de traitements de la dépendance aux opioïdes) font qu’il est souvent difficile de pouvoir simplement mettre en œuvre des initiatives de réduction des risques, sans parler d’élargir et d’intensifier de tels programmes.

Le traitement de substitution à la méthadone n’est disponible que dans 52 pays, et 32 pays seulement proposent le traitement de substitution à la buprénorphine. Le traitement de substitution est très peu disponible en Europe orientale et en Asie centrale, où la consommation de drogues injectables représente le mode de transmission du VIH le plus courant.

Accès à la réduction des risques : des progrès importants mais inégaux

Des études ont régulièrement montré que les services de réduction des risques font reculer les infections à VIH et les comportements à risque sans contribuer à un accroissement de la consommation de drogues ou d’autres risques au sein des communautés dans lesquelles ces programmes sont mis en œuvre.

Des faits observés dans différentes régions ont montré qu’il était possible d’élargir et d’intensifier les programmes de réduction des risques, et ce, même face aux résistances publiques. Les caractéristiques communes des programmes à niveau de couverture élevé destinés aux consommateurs de drogues injectables incluent la participation des organisations communautaires, le travail avec les organismes chargés de l’application des lois pour minimiser le harcèlement, des financements adaptés et pérennes, la facilité d’accès pour les usagers, et la participation des consommateurs de drogues injectables aux organes consultatifs et autres structures appropriées.

Au cours des dernières années, des progrès importants mais inégaux ont été enregistrés en matière d’accès à la réduction des risques dans différents milieux. La Chine, par exemple, a élargi les principales composantes de la réduction des risques, atteignant plus de 88 000 personnes avec des traitements d’entretien à la méthadone. En outre, fin 2008, elle avait mis en place 1 109 programmes d’échange d’aiguilles dans 27 provinces. Le Viet Nam a lancé son premier projet pilote de traitement de substitution à la méthadone en 2008, et les programmes de réduction des risques dans le pays ont distribué 15 millions de préservatifs et 7,5 millions d’aiguilles et de seringues au cours des 10 premiers mois de 2007. En 2006, la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Lituanie ont créé un réseau régional pour élargir et coordonner les services de prévention du VIH destinés aux consommateurs de drogues injectables, avec un financement de la Commission européenne garanti jusqu’en 2009. En Thaïlande, à l’inverse, un récent rapport d’informateurs de la société civile a révélé un développement limité des programmes de réduction des risques malgré l’engagement pris en 2004 par les pouvoirs publics – et dont on a beaucoup parlé – en faveur d’une amélioration de l’accès à la prévention pour les consommateurs de drogues.

Des politiques agressives de lutte contre la drogue empêchent souvent le recours aux programmes de réduction des risques, ce qui souligne la nécessité d’une collaboration entre les ministères de la Santé, de l’Intérieur et de la Justice et d’une sensibilisation du personnel chargé de l’application des lois pour éviter des approches susceptibles de dissuader les gens de participer aux programmes de prévention.

Dans la plupart des pays d’Europe orientale et d’Asie centrale, par exemple, la police arrête parfois des personnes pour la possession de quantités extrêmement faibles de stupéfiants, ce qui peut tout à fait dissuader les consommateurs de drogues de participer à des programmes d’échange de seringues. D’après un rapport officiel de la Géorgie à l’ONUSIDA sur les indicateurs de l’UNGASS, le climat créé par les politiques anti-drogues nationales a fait obstacle aux efforts visant à proposer un accès même minime à des services de désintoxication et de réhabilitation. En Thaïlande, en 2003, la prétendue exécution extrajudiciaire et la violence connexe, qui ont entraîné le décès de plus de 2 000 dealers et consommateurs de drogues présumés, continue d’avoir des répercussions sur la société. Des informateurs de la société civile indiquent que les consommateurs de drogues injectables ont peur d’accéder aux services de réduction des risques et autres services de santé.

Les effets largement bénéfiques des programmes de réduction des risques contrastent avec l'impact limité des approches uniquement répressives sur la réduction de la consommation de drogues et de la criminalité liée à cette consommation. En outre, ces approches s’accompagnent souvent de graves atteintes aux droits de l'homme et de résultats médiocres sur le plan sanitaire pour les consommateurs de drogues.

Lorsque les actions de répression et de santé publique vont de pair, les effets sont très positifs, à l'image des résultats obtenus en Grande Bretagne et en Australie, où la police et les équipes de lutte contre la drogue se consacrent avant tout à combattre la criminalité et s’emploient avec succès à diriger les consommateurs de drogues vers les services de santé et les services sociaux. En Australie, le rendement des investissements placés dans des programmes d’échange d’aiguilles et de seringues durant une décennie a été estimé à 1,5 milliards de dollars américains. Par ailleurs, la Cour suprême d’Indonésie a rendu une décision selon laquelle les consommateurs de drogues injectables ne devaient pas être incarcérés, mais devaient plutôt avoir accès à un traitement.

Le problème mondial de la drogue est complexe et ne peut pas être résolu de manière isolée. Il est urgent que les organisations œuvrant dans les domaines de la lutte contre la drogue et du sida joignent leurs efforts. Le VIH et la consommation de drogues injectables sont deux épidémies distinctes, qui nécessitent néanmoins une stratégie commune.

Right Hand Content

Coparrainants:

Reportages:

OPINION: HIV and drugs: two epidemics—one combined strategy (20 April 2009)

OPINION : Le silence sur la réduction des risques n'est pas acceptable (11 mars 2009)

51ème session de la Commission des stupéfiants (11 mars 2008)

Réduire les risques liés à l’usage des drogues (14 mai 2007)

Consommation de drogues injectables : une prévention ciblée du VIH est efficace (11 mai 2007)

Intensification prévue des initiatives pour la réduction des risques en Ukraine (11 avril 2007)

Besoins croissants des services pour les consommateurs de drogues (14 novembre 2006) (en anglais)

Liens externes:

La 20ème Conférence internationale sur la réduction des risques organisée par IHRA (en anglais)

Discours:

Publications:

Collection Meilleures Pratiques: Sites à niveau élevé de couverture — Prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables dans les pays en transition et en développement ( En | Fr | Es | Ru )

Related

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Feature Story

La prévention du sida enseignée aux jeunes Guinéens par l'UNICEF

16 avril 2009

16 avril 2009 16 avril 2009Une version de ce reportage a d'abord été publiée sur UNICEF.org

Fatoumata in a salon in a poor Koloma neighbourhood of Conakry. She is 18, has two children, aged six and three, and has never heard of AIDS. Credit: UNICEF Guinea/2009/Baro

Nene Gallé Barry vend du charbon de bois dans un secteur très pauvre du quartier de Koloma, à Conakry, la capitale de la Guinée. Elle est maintenant âgée de 18 ans mais elle a quitté son village natal il y a 4 ans pour venir gagner sa vie en ville. Elle a une vie sexuelle active avec son petit ami et, il y a encore peu de temps, n'avait ni entendu parler du sida, ni vu ou utilisé un préservatif.

Ceci est la réalité pour de nombreux adolescents en Guinée. Ceux-ci ont souvent un accès limité aux informations qui pourraient les protéger contre infections sexuellement transmissibles (IST), dont le VIH. Selon un récent rapport ONUSIDA/OMS/UNICEF, seules 12% des femmes âgées de 15 à 24 ans avaient en 2007 une connaissance correcte des risques de transmission du virus par voie sexuelle, tout en rejetant les fausses idées à ce sujet. De plus, selon une étude réalisée en 2005, à peine moins d'un quart des adolescents âgés de 15 à 17 ans utilisaient alors des préservatifs lors de rapports sexuels.

Lorsque que Nene a finalement découvert les risques qu'elle courait en ne se protégeant pas, elle a demandé des préservatifs. Elle a été très contente des informations données sur la façon de se servir des préservatifs et la manière de convaincre son partenaire de les utiliser.

Améliorer l'accès des jeunes à l'information

En Guinée, les filles sont particulièrement exposées au risque de contamination par les IST. Selon le rapport ONUSIDA/OMS/UNICEF de 2008, 31% des filles ont leur premier rapport sexuel avant l'âge de 15 ans (ce chiffre est de 20% pour les garçons). Le rapport confirme également que les filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans sont deux fois plus susceptibles d'être contaminées par le VIH que leurs homologues masculins.

A group of peer educators enter

a hair salon in Miniere, Conakry.

Credit: UNICEF

Guinea/2009/Baro

De par leur emploi, un nombre important de jeunes femmes sont exposées à des pratiques sexuelles non protégées ; il s'agit de métiers comme la vente de fruits dans la rue ou les emplois dans les salons de coiffure ou de couture, par exemple. Dans ces environnements, elles rencontrent souvent des adolescents ou des hommes qui leur proposent de l'argent en échange de rapports sexuels.

L'UNICEF et ses partenaires nationaux ont pris des mesures importantes visant à améliorer l'accès des jeunes à l'information et influencé des prises de décisions concernant le VIH. La première stratégie nationale de prévention destinée aux jeunes a été élaborée en 2007 ; une équipe de coordination a été mise en place afin de coordonner et d'intensifier les activités en rapport avec cette stratégie. Ces deux dernières années, l'UNICEF a établi un partenariat avec la JCI (Jeune chambre internationale), afin de responsabiliser les adolescents des communautés pauvres et de les impliquer dans des projets visant à toucher d'autres adolescents vulnérables, principalement les filles.

« Mon métier, ma santé »

De 2007 à 2008, le programme a concerné plus de 20 000 adolescents âgés de 13 à 20 ans et issus de milieux différents. Huit spots télévisés dans quatre langues différentes ont été produits, ainsi que 20 émissions de radio interactives.

Le tout nouveau projet intitulé Mon métier, ma santé cible les filles travaillant dans les salons de coiffure et les ateliers de couture de deux des quartiers les plus pauvres de Conakry. Le projet prévoit d'envoyer cent pairs éducateurs sur les sites retenus, afin d'informer les jeunes apprenties ainsi que la clientèle sur la prévention du VIH.

On espère voir les jeunes filles ainsi informées transmettre les messages de prévention du VIH dans leurs familles et auprès de leurs amis. Une étude sera menée après deux mois de telles activités de sensibilisation, afin d'évaluer l'impact du projet.

L'UNICEF espère pouvoir atteindre au moins 50% des filles les plus vulnérables d'ici 2015.

Right hand content

Populations clés:

Les jeunes

Femmes et filles

Préservatifs

Prévention du VIH

Coparrainants:

Partnaires:

Junior Chamber International (JCI)

Reportages:

Des salons de coiffure et des salons de beauté favorisent l’éducation sur le VIH au Guyana (26 mars 2009)

Les préservatifs et la prévention du VIH (19 mars 2009)

Costa Rica : des mesures en faveur de programmes de prévention du VIH destinés aux jeunes et dirigés par des jeunes (3 mars 2009)

Publications:

Collection Meilleures Pratiques: Faire du préservatif un outil efficace de prévention du VIH (pdf, 1.1 Mb) (en anglais)

Directives pratiques pour l’intensifi cation de la prévention du VIH (pdf, 1.71 Mb)