Feature Story

OIT : La lutte contre la stigmatisation fait naître l’espoir au sein des coopératives agricoles éthiopiennes

14 avril 2009

14 avril 2009 14 avril 2009

Ajama Kalacha se prépare à labourer son champ. Le soutien de sa communauté lui permet de supporter plus facilement le VIH. Photo : OIT

Ajama Kalacha travaille dur sur sa petite parcelle agricole des hautes terres d’Ethiopie pour fournir un revenu à la famille élargie qu’il fait vivre. Même si la vie est difficile, Ajama reste optimiste : sa communauté le traite bien et il pense qu’il a de bonnes chances de gagner sa vie en travaillant la terre. Il n’a pourtant pas été toujours aussi confiant.

Il y a sept ans, Ajama a découvert sa séropositivité. A cette époque-là, la stigmatisation et la discrimination régnaient dans sa communauté et le diagnostic lui a fait perdre tout espoir. Aujourd’hui, Ajama suit une thérapie antirétrovirale et son état de santé est stable. Il a fait part de sa séropositivité à tout le monde et ni ses enfants, ni sa famille élargie ne l’ont exclu de l’école ou de la vie communautaire, comme il le redoutait au début.

« Le message que je souhaiterais transmettre aux autres est que vivre sa séropositivité de façon optimiste vous aide à travailler plus dur et vous fait adopter un nouveau mode de vie », affirme-t-il. « L’attention et le soutien que je reçois me permettent de supporter beaucoup plus facilement la maladie. »

L’attitude et la situation d’Ajama ont radicalement changé en 2004, quand sa société coopérative agricole de l’ouest de l’Etat d’Oromia a été incluse dans un programme visant à réduire les effets néfastes du VIH. Financé par le Gouvernement italien et mené en coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), ce programme concerne l’ensemble des unions des coopératives agricoles de la région d’Oromia dont les membres travaillent dans plus de 200 sociétés agricoles primaires et dans 14 associations de transport.

Pour garantir que les interventions soient menées au niveau adéquat, une première étude sur la connaissance relative au VIH et les comportements y afférents a été conduite. Elle a révélé de nombreux malentendus. Par exemple, 51 % des personnes interrogées pensaient qu’elles pouvaient être infectées par la piqûre d’un moustique, 17 % en utilisant les mêmes toilettes qu’une personne séropositive et 6 % en travaillant avec une personne séropositive.

Le gouvernement et les dirigeants des coopératives nationales soutiennent ce programme. Les activités menées dans le cadre de ce dernier comprennent divers types de formation, tout d’abord la sensibilisation des dirigeants au VIH, puis la formation, dans des ateliers spéciaux, d’un réseau de professionnels de la formation et de pairs éducateurs. A leur tour, ceux-ci sont chargés de la mise en œuvre du programme au niveau communautaire afin de contribuer à la lutte contre la discrimination, de modifier les comportements à risque et de mettre en place des services de soins et de soutien pour les membres des communautés et leurs familles.

Facilement reconnaissables par leurs sacs et leurs tee-shirts sur lesquels est inscrit HIV/AIDS does not discriminate, but people do (Etablir une discrimination est le fait des personnes, pas du VIH), les pairs éducateurs travaillent avec l’ensemble de la communauté : ils se rendent dans les maisons, prennent la parole lors de réunions locales et associent à leur action des personnes clés, telles que les chefs religieux. Ils utilisent un manuel sur le VIH et distribuent des matériels d’information et de vulgarisation qui ont été traduits en afaan oromo et en amharique, langues locales. Ils participent aussi à la fourniture des services de soins et d’appui, notamment de traitement.

Dans la coopérative d’Ajama, les malentendus sur le VIH ainsi que la stigmatisation et la discrimination à l’encontre des personnes touchées ont progressivement diminué, grâce à un travail régulier. L’environnement optimiste dont Ajama a bénéficié et les encouragements qu’on lui a formulés lui ont donné le courage de parler de son statut et d’espérer.

« J’ai programmé mon esprit pour commencer une nouvelle vie », déclare-t-il. « L’affection et le soutien apportés aux personnes vivant avec le VIH aident grandement à réduire les effets du VIH/sida sur nos vies. »

Right Hand Content

Coparrainants:

Reportages:

Des visages contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH (1 octobre 2008)

Une norme internationale du travail pour renforcer la riposte au sida sur le lieu de travail (21 juillet 2008)

L’OIT constate un progrès significatif dans les attitudes à l’égard du VIH/sida sur les lieux de travail (25 avril 2008)

Faire la différence : l’ONUSIDA en Ethiopie (8 février 2008)

Publications:

Sauver des vies, protéger les emplois ( pdf, 3.7 Mb.)

Recueil de directives pratiques du BIT sur le VIH/sida et le monde du travail

Réduire la stigmatisation et la discrimination associées au VIH : le rôle décisif des programmes nationaux de lutte contre le sida (pdf, 598 kb.)

Le sida concerne tout le monde : partenariats avec le secteur privé (pdf, 1 Mb.) (en anglais)

Participation accrue des personnes vivant avec le VIH – GIPA (pdf, 245 kb.)

Fiches de renseignements sur les travaux de l’OIT et les partenariats avec l’Organisation en Afrique:

Afrique du sud

Bénin

Botswana

Burkina Faso ( Fr )

Ethiopie

Ghana

Lesotho

Malawi

Mozambique

Swaziland

Togo

Zambie

Zimbabwe

Related

A model for serving key populations from Haiti

A model for serving key populations from Haiti

16 août 2022

Feature Story

Dirigeants et riposte sénégalaise au sida

09 avril 2009

09 avril 2009 09 avril 2009

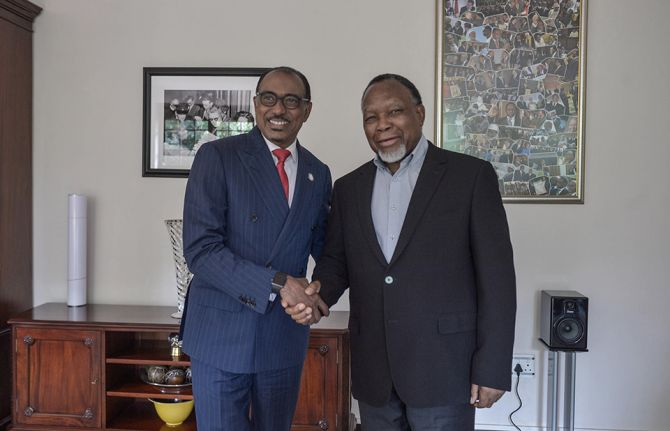

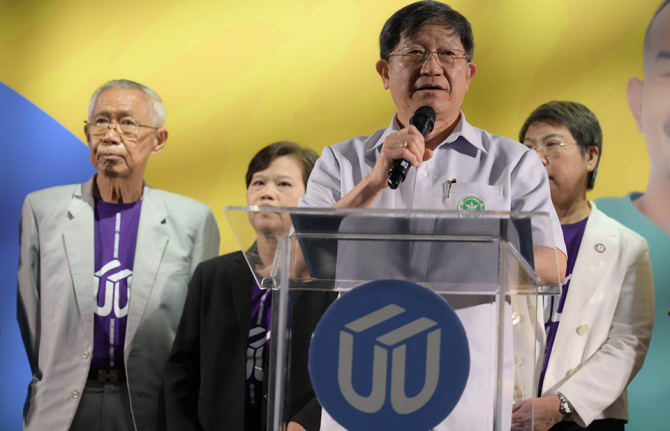

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA accompagné de représentants de la société civile nationale et des réseaux régionaux des personnes qui vivent avec le VIH, après leur réunion à SIDA Service, 9 avril 2009.

Photo: ONUSIDA/C.Diop

L’ONUSIDA estime qu’au Sénégal, 1 % des adultes vit avec le VIH. En 1992, à une époque où les effets réels du sida sur la société commençaient tout juste à être reconnus dans le pays, l’Eglise catholique sénégalaise créait SIDA Service, une organisation dont le but est d’apporter soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH ou touchées par le VIH.

Depuis lors, SIDA Service s’efforce de faire changer les comportements et disparaître la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec le VIH.

SIDA Service compte aujourd’hui 500 volontaires et employés dans 23 antennes réparties dans tout le pays ainsi qu’en Guinée Bissau et en Gambie voisines. Le centre de santé de SIDA Service situé à Dakar a été le premier à offrir un dépistage du VIH gratuit, volontaire et confidentiel au Sénégal. Les volontaires de SIDA Service dispensent des conseils, réalisent les dépistages, apportent leur soutien aux personnes vivant avec le VIH et s’occupent des orphelins et des enfants vulnérables.

Au Sénégal cette semaine, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, M. Michel Sidibé, a visité le centre de santé de SIDA Service qui contribue grandement à la réalisation de l’accès universel aux traitements, à la prévention, aux soins et au soutien en matière de VIH au Sénégal. Au cours de la visite qu’il a effectuée mercredi 8 avril, il a pu écouter les personnes qui utilisent ces services.

L’équipe médicale du centre offre divers services à la communauté locale, notamment des traitements contre le VIH ou les infections opportunistes et des soins gynécologiques et prénatals. Le centre compte un laboratoire d’analyses biomédicales et une pharmacie. Outre les soins de santé, il fournit un soutien alimentaire. Le personnel et les volontaires offrent leur temps : ils écoutent, conseillent et apportent un soutien psychosocial et spirituel aux personnes qui en ont besoin.

SIDA Service encourage aussi le dialogue sur le sida au sein des communautés religieuses. Elle co-organise de nombreuses conférences et réunions importantes de communautés religieuses sur le sida en Afrique et est l’un des membres fondateurs de l’Alliance nationale des religieux et des experts médicaux contre le sida, créée en 1999.

M. Sidibé a également rencontré des représentants de la société civile sénégalaise et de la région de l’Afrique de l’Ouest.

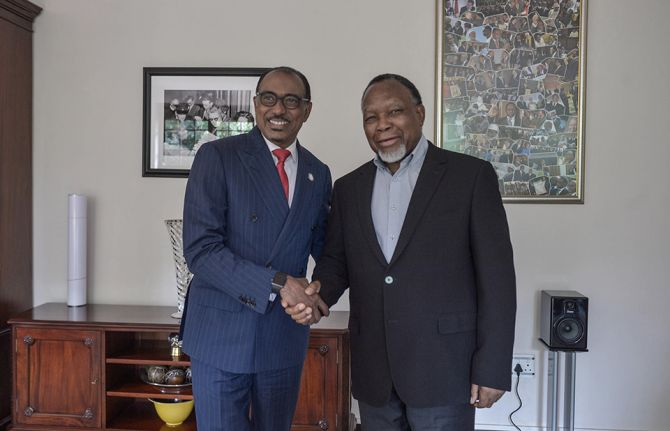

Président Abdoulaye Wade

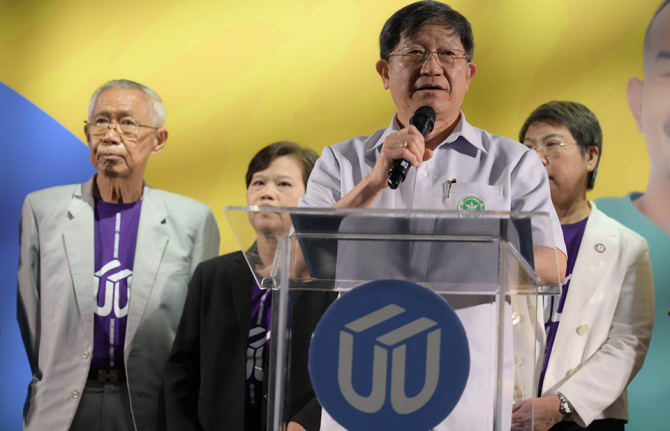

Président sénégalais Abdoulaye Wade (devant à droite) à présidé une réunion avec Michel Sidibé, Directeur exécutif de l'ONUSIDA. Etaient également pésents (de g.à d.): Dr. Meskerem Grunitzky Bekele, Directrice de l'équipe régionale d'appui de l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et le Coordonnateur résident des Nations Unies Mr Bouri Jean Victor Sanhouidi.

Photo: ONUSIDA/C.Diop

Plus tard dans la journée de mercredi, M. Michel Sidibé a rencontré le Président sénégalais Abdoulaye Wade. Au cours de cet entretien, ils ont parlé des avancées de la riposte sénégalaise au sida qui, ces dernières années, ont été importantes : en 2007, 56 % des personnes concernées ont eu accès aux traitements contre le VIH, contre 26 % en 2004.

M. Sidibé a aussi rencontré le ministre sénégalais de la Santé, le Dr Safiatou Thiam.

Dialogue régional sur l’accès universel en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale

Jeudi, M. Sidibé a ouvert le Dialogue régional sur l’accès universel en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale.

Le Dr Thiam a présidé ce Dialogue qui a réuni de hauts représentants du gouvernement, des Nations Unies et de la société civile de toute l’Afrique de l’Ouest et centrale, notamment des représentants de réseaux de personnes vivant avec le VIH, de pays donateurs et du Fonds mondial.

Devant cette assemblée, M. Sidibé a instamment prié les participants de travailler ensemble à la réalisation de l’accès universel qui, selon lui, « est plus qu’une devise. C’est un moyen pour faire naître une transformation fondamentale. »

Il a demandé que le sida demeure une priorité politique des gouvernements de la région et a insisté sur le fait qu’il fallait élargir les efforts de prévention du VIH. Les partenariats élargis associant le mouvement des femmes, la communauté de la tuberculose et ceux qui travaillent à la réalisation des objectifs de développement sont essentiels dans le cadre de la stratégie d’accès universel qu’il propose. M. Sidibé a aussi appelé au respect des droits de l’homme. « Je demande au système des Nations Unies, aux gouvernements et à la société civile de trouver une riposte commune au VIH qui ne fasse pas se cacher les personnes par crainte du droit pénal. »

Le Dr Luis Gomes Sambo, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, M. Jean Christophe Deberre, Directeur adjoint du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et le Dr Meskerem Grunitzky Bekele, Directrice de l’Equipe ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, ont également pris la parole.

La visite de M. Sidibé s’achèvera aujourd’hui par une rencontre avec la Première dame du Sénégal, Mme Viviane Wade, qui plaide depuis longtemps pour la lutte contre le sida et les problèmes de santé dans son pays. Elle est par ailleurs un membre actif de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida.

Right hand content

Reportages:

ICASA 2008, du 3 au 7 décembre 2008 (7 décembre 2008)

Comprendre la transmission du VIH pour améliorer la riposte au sida en Afrique de l’Ouest (3 décembre 2008)

Centre de presse:

Multimédias:

Liens externes:

Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH et le sida (en anglais)

Publications:

Rapport de situation sur la riposte nationale à l’épidémie de VIH/sida, Sénégal, 2006-2007 (UNGASS) (pdf, 871 Kb)

Alliance des religieux et des experts médicaux dans la réponse à l'épidémie de sida au Sénégal. Les Principes médicaux, coraniques et bibliques que tout croyant doit lire, savoir et appliquer (pdf, 365 Kb)

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Feature Story

Une nouvelle politique générale sur l’incapacité et le VIH

08 avril 2009

08 avril 2009 08 avril 2009

La Politique générale étudie les liens entre incapacité et VIH et émet des recommandations en vue d’un changement de politiques.

Photo: OMS/Asis Senyal

Il est estimé que 650 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, sont atteintes d’une incapacité. Si les personnes handicapées figurent parmi les populations courant un risque plus élevé d’exposition au VIH, les liens entre VIH et incapacité ne font toutefois pas l’objet d’une grande attention.

C’est pourquoi le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) ont élaboré conjointement une Politique générale qui étudie ces liens et émet des recommandations en vue d’un changement de politiques.

Cette Politique générale expose les actions requises en vue d’accroître la participation des personnes handicapées à la riposte au VIH et de garantir qu’elles aient accès à des services en rapport avec le VIH qui soient à la fois adaptés à leurs différents besoins et tout aussi efficaces que ceux dont bénéficient les autres personnes de la communauté.

Des éléments concrets permettent d’affirmer que les personnes handicapées courent un risque d’infection à VIH équivalent, voire supérieur, à celui des personnes non atteintes d’incapacités. À cause d’un accès insuffisant à des services adaptés de prévention et d’appui en matière de VIH, les personnes handicapées sont susceptibles d’adopter des comportements qui les exposent au risque d’infection, tels que les rapports sexuels non protégés avec une personne du sexe opposé ou entre hommes (notamment dans le cadre du travail du sexe) et la consommation de drogues injectables.

La Politique générale indique qu’une grande proportion de personnes handicapées subissent des agressions ou des sévices sexuels au cours de leur vie. Les personnes particulièrement exposées sont les femmes et les filles, les personnes atteintes de déficiences intellectuelles, et celles qui sont placées en établissement spécialisé, fréquentent une école ou se trouvent à l’hôpital. Des données montrent en outre que dans certaines cultures, les personnes handicapées sont violées en vertu d’une croyance selon laquelle cet acte pourrait « guérir » une personne séropositive au VIH.

Les personnes handicapées sont susceptibles de ne pas bénéficier pleinement des services en rapport avec le VIH et des services connexes en matière de santé sexuelle et reproductive. En effet, les services proposés dans les dispensaires, les hôpitaux et d’autres établissements ne sont pas toujours physiquement accessibles et ne fournissent pas tous des informations en langue des signes ou présentées de façon adaptée (braille, format audio ou langage clair). En outre, il arrive que les prestataires de services manquent de connaissances sur les questions liées à l’incapacité ou adoptent un comportement traduisant une désinformation ou stigmatisant les personnes handicapées.

Comme l’indique la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006), ces dernières ont le droit de prendre part aux décisions relatives à leur vie, et elles devraient être pleinement associées à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et programmes en matière de VIH. Il s’agit là du meilleur moyen de garantir que ces politiques et programmes tiennent compte des besoins de ces personnes.

La Politique générale sur l’incapacité et le VIH préconise aux services en rapport avec le VIH d’accorder une place aux personnes handicapées. Elle émet des recommandations à l’intention des gouvernements, de la société civile et des organismes internationaux, en vue d’éliminer les barrières physiques, économiques et comportementales ainsi que les obstacles en matière d’information et de communication. L’objectif n’est pas uniquement d’améliorer l’accès aux programmes de lutte contre le VIH, mais de permettre aux personnes de bénéficier de services sanitaires et sociaux d’une plus grande portée.

Right Hand Content

Coparrainants:

Reportages:

Incapacité et VIH en Jamaïque (8 septembre 2008)

Publications:

Politique générale : Incapacité et VIH (pdf, 207 Kb) (en anglais)

Related

Feature Story

Réunion du Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA

06 avril 2009

06 avril 2009 06 avril 2009 (de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.

(de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) regroupe les efforts et les ressources de 10 organismes du système des Nations Unies en matière de riposte au sida. C’est au sein du Comité des organismes coparrainants (COC) que se réunissent périodiquement ces Coparrainants pour examiner les questions d’importance majeure pour l’ONUSIDA et communiquer leurs apports aux politiques et stratégies de l’ONUSIDA.

Le 3 avril 2009, le COC a tenu sa première réunion depuis la nomination du nouveau Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé.

Le COC a exprimé son soutien sans réserve à l’« accès universel », défini par Michel Sidibé comme priorité absolue de l’ONUSIDA, ainsi qu’aux autres domaines prioritaires, qui seront exposés dans le nouveau cadre de résultats de l’ONUSIDA, dont la version définitive est en train d’être établie avec les Coparrainants.

La réunion a représenté une excellente occasion d’échanger des points de vue sur le soutien à apporter aux pays afin qu’ils atteignent leurs objectifs en matière d’accès universel. Tous les Coparrainants ont admis que l’ONUSIDA devait préconiser une riposte au sida reposant sur des données concrètes et fondée sur les droits de l’homme. La nécessité de rendre des comptes et le besoin d’obtenir des résultats se sont révélés tout aussi importants.

Le COC a en outre approuvé les orientations générales du Budget-plan de travail intégré (BPTI) 2010-2011, notamment les priorités essentielles et la répartition des ressources entre les Coparrainants, le Secrétariat et les activités interinstitutions. Le Secrétariat collaborera désormais avec les Coordonnateurs mondiaux des Coparrainants en vue de parachever le BPTI pour la réunion du Conseil de Coordination du Programme de juin 2009.

Comité des Organismes coparrainants (COC) de l’ONUSIDA

Le COC est composé de représentants des 10 Coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA. Il se réunit deux fois par an. Chacun des Coparrainants assume la présidence du Comité à tour de rôle, à partir du 1er juillet, durant une année.

Right Side Content

Coparrainants:

le Haut Comité des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

le Programme alimentaire mondial (PAM)

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

l’Organisation internationale du Travail (OIT)

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

la Banque mondiale

Related

Keeping up the momentum in the global AIDS response

Keeping up the momentum in the global AIDS response

24 avril 2019

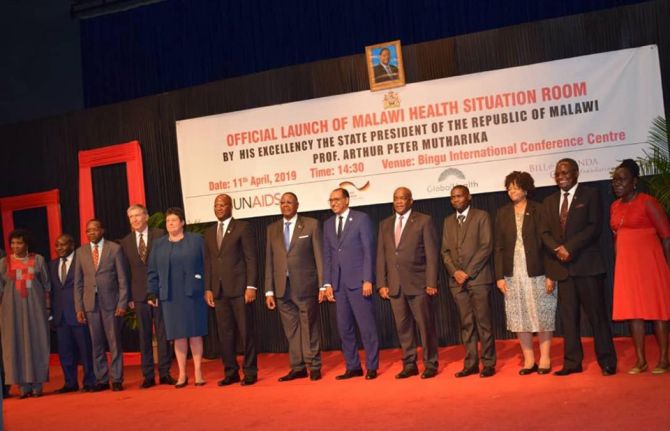

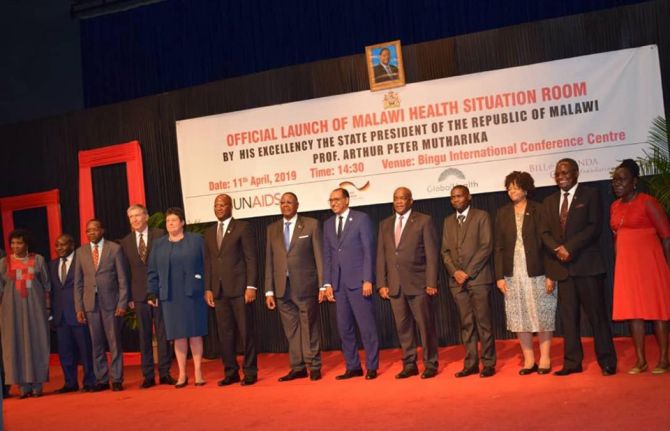

Malawi launches its health situation room

Malawi launches its health situation room

12 avril 2019

Learning lessons on evaluation

Learning lessons on evaluation

02 avril 2019

Feature Story

« Amour et rapports » : un festival de cinéma s’attaque à la prévention du VIH au Cambodge

06 avril 2009

06 avril 2009 06 avril 2009Une première version de ce reportage a été initialement publiée sur UNESCO.org.

« La route du cinéma » sillonne les provinces cambodgiennes. . Photo: CCF

Le mois dernier, des spectateurs de certaines provinces cambodgiennes ont eu l’occasion de voir le film khmer Palace of Dreams (Le palais des rêves), dans le cadre du festival « Amour et rapports », parrainé par l’UNESCO avec le concours du Centre Culturel Français (CCF). Produit en 2008 par BBC World Service Trust, ce film vise à réduire les risques de transmission de l’infection à VIH chez les jeunes.

Palace of Dreams est un long métrage de 90 minutes qui traite, avec une grande force, des jeunes et de leurs relations. Sous une forme distrayante, il cherche à encourager le public visé à adopter des comportements permettant de réduire les risques d’infection à VIH et de transmission du virus. Fin mars, le film avait été projeté dans 11 provinces cambodgiennes.

Malgré une diminution des taux de VIH au Cambodge, il ne faut pas relâcher les efforts, surtout en ce qui concerne les jeunes. En effet, c’est chez les moins de 24 ans que les taux d’infection sont les plus élevés. Certains groupes, bien traités dans le film, ont particulièrement besoin d’informations sur la prévention du VIH:

- les jeunes non scolarisés, notamment les 47% qui travaillent pour gagner leur vie, souvent loin de chez eux;

- les jeunes vivant une relation amoureuse, qui font confiance à leur partenaire et n’utilisent pas de préservatifs;

- les femmes travaillant dans le monde du spectacle;

- les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, chez qui la prévalence du VIH est de 5,1%, soit plus de cinq fois plus que la moyenne nationale.

Installation du matériel pour la séance du soir. Photo: UNESCO

Depuis mars 2008, dans le cadre du projet « La route du cinéma », organisé par le Centre Culturel Français, plusieurs films ont été projetés gratuitement dans 15 provinces cambodgiennes, touchant plus de 30 000 spectateurs.

En novembre 2008, le Bureau de l’UNESCO à Phnom Penh s’est associé au CCF pour lancer le festival « Amour et rapports ». L’objectif est de toucher le maximum de Cambodgiens en mettant l’accent sur des problèmes que rencontrent les jeunes dans leurs relations intimes. Le projet est axé tout particulièrement sur la prévention du VIH, la sexualité et les discriminations fondées sur le sexe et/ou l’orientation sexuelle, des sujets que l’enseignement formel ne tient pas à aborder ouvertement.

Pour ce projet commun, le CCF sélectionne des films français (principalement des comédies) traduits en khmer, tandis que l’UNESCO retient des films traitant des sujets susmentionnés. Chaque mois, un film choisi par le CCF et un film choisi par l’UNESCO sont projetés dans une province.

Des familles au grand complet assistent à une projection en plein air. Photo: UNESCO

Les projections se déroulent toutes de la façon suivante. Le projectionniste du CCF arrive dans la province à midi et parcourt la ville pour annoncer la projection et inviter les habitants à y assister le soir même. Une ONG locale, chargée de la distribution, sensibilise d’abord le public, et une mise au point technique est faite avec l’aide de la population locale.

Des familles au grand complet et des groupes d’amis assistent à la projection en plein air, qui se déroule dans une ambiance d’atelier et s’accompagne d’un débat animé par un intervenant. Après la séance, le projectionniste prend sa caméra et interroge les jeunes du public sur le film.

Le projet est très bien accueilli par le public. Les deux films qui ont remporté le plus de succès sont Palace of Dreams, projeté en ce moment, et In the Dark, projeté en novembre 2008.

Right Side Content

Coparrainants:

Partnaires:

Centre Culturel Francais, Cambodge

BBC World Service Trust

Reportages:

L’amour à l’époque du VIH (19 decembre 2008)

Un film fort va parler du sida aux communautés de la République démocratique du Congo (16 juin 2008)

Multimédia:

Publications:

Art et SIDA (pdf, 2.12 Mb) (en anglais)

Consultation technique de l’ONUSIDA sur le changement de comportement (pdf, 1.29 Mb) (en anglais)

Related

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

Cities leading the way to achieving key targets in the HIV response

27 septembre 2023

Feature Story

Appel à une action mondiale contre la menace de tuberculose pharmacorésistante

03 avril 2009

03 avril 2009 03 avril 2009

Le Dr Bernhard Schwartländer, Coordonateur de l’ONUSIDA en Chine, a présidé une séance sur la tuberculose et le VIH lors de la réunion.

Les ministres des 27 pays à lourde charge de tuberculose multirésistante (MR) et ultrarésistante (UR) ont lancé un appel à l’action pour lutter contre la tuberculose et soigner les patients afin de répondre rapidement à cette menace alarmante. La réunion qui s’est tenue à Beijing (Chine) du 1er au 3 avril 2009 était organisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Ministère chinois de la santé et la Fondation Bill et Melinda Gates.

Les deux principaux objectifs de cette réunion étaient tout d’abord de parvenir à un consensus et de faire naître un engagement politique dans les pays à lourde charge de tuberculose MR et UR et dans l'ensemble du monde, puis d'entreprendre immédiatement de prévenir et de prendre en charge la tuberculose MR à plus grande échelle, en concevant notamment des plans stratégiques nationaux de cinq ans s’inscrivant dans les plans nationaux de lutte contre la tuberculose et les plans du secteur de la santé.

L’Appel de Beijing, lancé le 1er avril, affirme la gravité de la menace de ce type de tuberculose pour les personnes vivant avec le VIH et attire l’attention sur les mesures à prendre en matière de prévention, de lutte et de soins liés aux formes de tuberculose MR et UR. Il est demandé aux pays d’identifier les groupes les plus vulnérables et les plus à risque à la tuberculose MR et à ses effets, notamment les personnes vivant avec le VIH, les consommateurs de drogues, les prisonniers, les populations migrantes et les autres groupes vulnérables. Il leur est également demandé de veiller à ce que les services de prévention et de traitement de la tuberculose MR et UR soient adaptés à leurs besoins.

Parmi les recommandations figurait un appel lancé aux gouvernements et aux partenaires concernant le renforcement des efforts entrepris pour mobiliser davantage de financements pour les soins et la lutte contre les maladies, et l’accroissement des investissements dans le domaine de la recherche et du développement en matière de diagnostic de la tuberculose, de médicaments et de vaccins appropriés pour les personnes vivant avec le VIH.

Tuberculose pharmacorésistante et VIH

Les 33 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde sont particulièrement vulnérables aux effets de la tuberculose MR et UR, formes de tuberculose pharmacorésistante. Ces personnes risquent encore plus de contracter ces formes de tuberculose et de subir tant des effets secondaires graves que des interactions médicamenteuses en prenant des médicaments de deuxième intention avec un traitement antirétroviral. Elles risquent davantage de décéder si elles contractent l’une des ces formes de tuberculose.

Au cours d’une séance présidée par le Coordonateur de l’ONUSIDA en Chine, le Dr Bernhard Schwartländer, les participants ont parlé, dans le détail, de la façon de renforcer la collaboration en matière de tuberculose/VIH. Ils sont convenus du fait que la communauté agissant pour la lutte contre le VIH doit être responsable, dans une large mesure, de la prévention, du diagnostic et du traitement de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a récemment insisté sur l’engagement de l’ONUSIDA et sur le fait que l’une des priorités du Programme était de « faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH ne meurent plus de la tuberculose ».

Le Dr Brad Hersh, du Département VIH/sida de l’OMS, a à son tour insisté sur le fait qu’il était important de mener, en étroite coopération, les programmes de lutte contre le VIH et ceux de lutte contre la tuberculose afin d’obtenir un meilleur rendement en cette période de crise économique. En outre, une meilleure collaboration permet de surmonter les obstacles à la réussite de la mise en œuvre des programmes, obstacles communs et liés au système de santé, notamment l’amélioration des laboratoires, la garantie de la fourniture de médicaments de qualité, le suivi et l’évaluation.

Cindy Kelemi, du Réseau du Botswana sur l’éthique, le droit et le VIH/sida (BONELA), a instamment prié les participants de veiller à ce que les investissements destinés à la prévention, au traitement et aux soins du VIH ne soient pas arrêtés du fait de la récession. En effet, cela ferait empirer l’épidémie de tuberculose pharmacorésistante.

Les communautés touchées sont une ressource de grande valeur pour la riposte et devraient être associées à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des activités de lutte et de traitement de la tuberculose MR. Cette approche participative est essentielle pour lutter contre la hausse de la stigmatisation et de la discrimination liées à la tuberculose et pour protéger les droits de l’homme des personnes touchées par la maladie. Mme Barbara Hogan, Ministre sud-africaine de la santé, a mis l’accent sur la nécessité d’associer les communautés et les malades aux activités.

Des informations supplémentaires sur la réunion et l’appel à l’action sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.who.int/tb_beijingmeeting/fr/index.html

Note : On appelle tuberculose multirésistante (TB-MR) la tuberculose au moins résistante à la rifampicine et à l’isoniazide, qui sont les antituberculeux les plus forts. On appelle tuberculose ultrarésistante (TB-UR) la tuberculose multirésistante qui est aussi résistante à au moins deux des trois catégories de médicaments antituberculeux de deuxième intention.

Right Side Content

Coparrainants:

Organisation mondiale de la Santé

Partners:

Bill and Melinda Gates Foundation

Partenariat Halte à la tuberculose

Réseau du Botswana sur l’éthique, le droit et le VIH/sida (BONELA) (en anglais)

Reportages:

Appel en faveur d’un financement intégral du Fonds mondial (31 mars 2009)

Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA rencontre les directeurs des programmes antituberculeux et la société civile (26 mars 2009)

Elargissement et intensification nécessaires du dépistage intégré de la tuberculose et du VIH pour lutter contre des épidémies liées (24 mars 2009)

ICASA 2008: La collaboration en matière de tuberculose et de VIH est essentielle (3 decembre 2008)

Les spécialistes mondiaux de la santé respiratoire débattent de la tuberculose et du VIH (15 octobre 2008)

TB deaths rise in people living with HIV (17 March 2008)

Augmentation du nombre de décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH (28 février 2008)

Publications:

Rapport 2009 sur la lutte contre la tuberculose dans le monde (OMS)

Related

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

12 décembre 2022

Feature Story

Salvador: un décret ministériel pour faire reculer l'homophobie dans les services de santé

03 avril 2009

03 avril 2009 03 avril 2009 Dr. Guillermo Maza, Minister of Health of El Salvador signing the ministerial decree on 5th May 2009.

Dr. Guillermo Maza, Minister of Health of El Salvador signing the ministerial decree on 5th May 2009.Le Ministère de la Santé Publique et de l'Aide Sociale du Salvador a approuvé, dans le cadre de son plan national de prévention du VIH, un ensemble d'actions visant à faire reculer l'homophobie et toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle dans les services de santé.

Dans son rapport d'activité de 2008, le Salvador considérait les violations des droits de l'homme comme un obstacle majeur à une riposte efficace à l'épidémie de sida. Le décret ministériel signé le 5 mai 2009 par le Ministre de la Santé, le Dr Guillermo Maza, garantit l'accès aux services de santé et le respect des droits humains pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les travestis et les lesbiennes.

L'ordre ministériel stipule que tous les services de santé publique, hôpitaux, cliniques, etc. ainsi que le personnel de ces services, doivent faciliter, promouvoir et soutenir les actions visant à éradiquer toute forme de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le décret demande également aux établissements de santé du pays de rendre compte des actions menées pour faire reculer l'homophobie et la discrimination.

Ce décret ministériel reflète le principe fondamental du respect des droits humains de l'ensemble des personnes souffrant de stigmatisation et de discrimination et réaffirme l'esprit de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH, dans une optique fondée sur les droits de l'homme.

César Antonio Nuñez, Directeur de l'équipe d'appui de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine

« Ce décret ministériel reflète le principe fondamental du respect des droits humains de l'ensemble des personnes souffrant de stigmatisation et de discrimination et réaffirme l'esprit de l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH, dans une optique fondée sur les droits de l'homme », a déclaré César Antonio Nuñez, Directeur de l'équipe d'appui de l'ONUSIDA pour l'Amérique latine.

Le décret encourage également les agences de coopération multilatérale et les institutions financières internationales à financer et à soutenir sur le plan technique des actions de lutte contre la discrimination.

Au-delà de la douleur causée aux individus par les comportements homophobes, le rejet toujours présent des relations entre personnes du même sexe nuisent aux efforts visant à ralentir la propagation du VIH en Amérique latine, où, d'après les rapports nationaux, les rapports sexuels entre hommes constituent le mode principal de transmission du VIH. La stigmatisation et l'homophobie renforcent l'isolement des personnes homosexuelles, bisexuelles ou transsexuelles, en dissuadant celles-ci de s'adresser aux services spécialisés dans le traitement, le dépistage ou les conseils en matière de VIH.

Avec la signature de ce décret ministériel, le Salvador renforce la volonté résolue du pays d'intensifier sérieusement les efforts entrepris pour traiter le problème de la stigmatisation et de la discrimination dans le milieu de la santé. Cela facilitera l'accès aux services liés au VIH pour les populations clés les plus exposées au risque de contamination.

D'après l'ONUSIDA, la prévalence du VIH parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) est de 17,8% au Salvador.

Right Side Content

Reportages:

Réunion entre le Président du Salvador et le Directeur exécutif de l'ONUSIDA (11 juin 2008)

Le Lions Club International signe un accord pour l'Amérique Centrale avec l'ONUSIDA et l'UNICEF (10 mars 2008)

Liens externes:

Le Ministère de la Santé Publique du Salvador (en espagnol)

Related

Feature Story

En mémoire de Lynde Francis : une militante du VIH et une figure phare de l’espoir

03 avril 2009

03 avril 2009 03 avril 2009Sophie Dilmitis,

Alliance mondiale des unions chrétiennes féminines (YWCA), coordonnatrice du VIH et du sida, et représentante régionale pour l’Europe de la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida (ICW).

Lynde Francis (8 novembre 1947 - 31 mars 2009)

Lynde Francis (8 novembre 1947 - 31 mars 2009)

Il est des personnes que l’on rencontre et qui nous marquent à jamais. Il est des personnes dont les paroles restent ancrées en nous et dont les conseils nous tiennent à cœur. Lynde était de ces personnes. Pas uniquement à mes yeux, mais pour nombre de gens dans le monde.

Lynde est l’une des premières femmes du Zimbabwe à avoir divulgué sa séropositivité au VIH, et ce afin de soutenir les habitants de ce pays. Lynde avait fondé un groupement appelé the Centre (le Centre), dont les réunions se tenaient dans son salon. Ce groupement s’est ensuite développé pour devenir une organisation à assise communautaire, apportant un appui à des milliers de personnes et dirigée par et pour des personnes vivant avec le VIH. Le centre et les actions que Lynde menait aux niveaux national, régional et international sont devenus son héritage.

Lynde inspirera toujours le respect dans le monde. Ce monde qui gardera en mémoire son plaidoyer et ses activités éducatives touchant l’ensemble des aspects de la gestion intégrée du VIH. On se souviendra d’elle également comme d’une partisane de la participation réelle des personnes vivant avec le VIH (MIPA). Lynde était aussi la représentante régionale pour l’Afrique australe de la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida (ICW), ainsi qu’un membre fondateur du Pan African Treatment Activists movement (mouvement panafricain pour l’accès aux traitements) (PATAM). Elle a siégé aux conseils d’administration du Women and AIDS Support Network (réseau de soutien pour les femmes touchées par le sida) (WASN), de Community and Enterprise Development Against Stigma (développement communautaire et des entreprises contre la stigmatisation) (CEDAS Trust), et de Zimbabwe Activists on HIV and AIDS (militants du Zimbabwe contre le VIH et le sida) (ZAHA). Membre du groupe régional de référence de l’Initiative œcuménique de lutte contre le VIH et le sida en Afrique (EHEIA), Lynde faisait aussi partie du mécanisme national de coordination du Zimbabwe et était également un membre fondateur du Réseau zimbabwéen des personnes vivant avec le VIH.

Les réalisations de Lynde, notamment dans le domaine du VIH et du sida, sont trop nombreuses pour pouvoir toutes figurer dans cet article. Même si on leur donnait dix vies, bien des personnes ne seraient pas capables de faire tout ce que Lynde a accompli en une seule.

Lynde possédait d’immenses qualités et, à bien des égards, c’était une pionnière. Elle était dotée d’une grande capacité d’écoute et elle savait soulager les autres. C’était une partisane courageuse, une enseignante stimulante, une amie et une mère pour bon nombre d’entre nous chez qui le VIH a été diagnostiqué.

C’est avec une éternelle gratitude que je me rappelle combien elle était disponible pour moi et que j’y réfléchis. Je me demandais si elle adoptait la même attitude avec tous ceux avec qui elle travaillait. Mais plus je la voyais, plus je me rendais compte que Lynde se comportait ainsi avec tout le monde et qu’elle donnait toujours beaucoup d’elle-même. En dépit de toutes les activités qu’elle menait, elle prenait réellement soin des gens. Quant à moi, je savais que Lynde serait toujours à mes côtés.

Sophie Dilmitis, coordonnatrice du VIH et du sida du YWCA et représentante régionale pour l’Europe de la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida (ICW)

J’ai rencontré Lynde il y a plus d’une dizaine d’années, à l’âge de 22 ans. On venait de diagnostiquer ma séropositivité, et mon médecin avait très peu d’informations sur le VIH. Je me sentais accablée par la vie, et c’est Lynde qui m’a expliqué ce qu’était le VIH, comment le virus agissait et ce que je pouvais faire pour protéger mon organisme. En prenant soin de moi et en s’investissant comme elle l’a fait, elle m’a permis d’avoir la chance de mener la vie que je mène actuellement. Il y a 10 ans, le traitement contre le VIH (thérapie antirétrovirale) n’était pas facilement accessible au Zimbabwe, et la plupart des gens n’avaient pas les moyens de se le procurer. Je ne savais plus où j’en étais et j’essayais d’examiner un grand nombre de possibilités différentes pour trouver ce que je devais faire. De sa voix calme, Lynde m’a fait comprendre qu’elle était d’accord avec mes choix relatifs à ma façon de vouloir mener ma vie tout en étant séropositive. C’est elle qui a pris le temps de dompter la fureur qui s’était emparée de moi, et cela tout en menant des activités avec bien d’autres personnes, en dirigeant une organisation et en conduisant des campagnes nationales.

C’est avec une éternelle gratitude que je me rappelle combien elle était disponible pour moi et que j’y réfléchis. Je me demandais si elle adoptait la même attitude avec tous ceux avec qui elle travaillait. Mais plus je la voyais, plus je me rendais compte que Lynde se comportait ainsi avec tout le monde et qu’elle donnait toujours beaucoup d’elle-même. En dépit de toutes les activités qu’elle menait, elle prenait réellement soin des gens. Quant à moi, je savais que Lynde serait toujours à mes côtés.

Lynde m’a transmis beaucoup, et je souhaiterais partager avec vous ce qui suit:

- Nous sommes responsables de notre vie – Un jour, Lynde nous a dit, à moi et à bien d’autres, qu’elle avait une petite boîte de « trucs » qu’elle aurait pu utilisés pour mettre fin à ses jours. Elle l’avait créée quand elle avait découvert sa séropositivité, mais son amour de la vie était tel que cette boîte n’a finalement été pour elle qu’une manière de se rappeler que cela valait la peine de se battre pour rester vivant. Elle a enseigné ce combat à beaucoup de gens et elle leur a appris à devenir responsables de leur vie.

- Lynde respectait profondément les gens et leur culture. Elle était dotée d’une incroyable capacité à comprendre les autres et à se mettre à leur place, en dépit des difficultés que cela pouvait parfois présenter. Lynde m’a enseigné qu’il était important d’aller à la rencontre des gens tels qu’ils sont, mentalement, émotionnellement et culturellement, plutôt que de les forcer à venir à soi.

- Notre statut de militant ne nous oblige pas à assister à toutes les réunions du monde. Le monde ne va pas s’écrouler sans nous. Les choses se poursuivent, et nous n’avons pas la capacité d’être partout et de tout faire. Certaines personnes vivant avec le VIH ont toujours le sentiment que le temps presse, un sentiment contre lequel Lynde elle-même luttait.

Lynde a vécu pleinement. Il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes l’aimaient profondément et louent aujourd’hui sa personnalité et ses actions. Il se peut que Lynde, à l’instar de certains d’entre nous, ait parfois eu peur, mais durant toute la période où je l’ai connue, je ne l’ai jamais vue tourner le dos à un défi. Ouverte, elle était disponible pour tous ceux qui avaient besoin d’elle : elle avait un cœur d’or.

Lynde, tu nous manques à tous. Tu représentais énormément pour nous, et la seule chose que nous puissions faire dorénavant, c’est nous accrocher au souvenir de ta personnalité forte et profonde et faire en sorte que tu continues à vivre en nous tous, dont tu as transformé l’existence. Nous rendons hommage à ta vie et à tout ce que tu as transmis.

En mars de cette année, cela a fait 23 ans que Lynde vivait avec le VIH. Elle laisse derrière elle, dans le monde entier, une immense famille qui compte notamment 10 petits-enfants. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Nous partageons votre peine, car nous prenons la mesure de la vie que Lynde a passée au service de femmes et d’hommes, notamment celles et ceux vivant avec le VIH, ainsi que de son indéfectible dévouement pour les jeunes.

Pour nous tous, Lynde restera une figure phare de l’espoir.

Related

Feature Story

Le VIH et les prix élevés des aliments

01 avril 2009

01 avril 2009 01 avril 2009Cette semaine, les dirigeants du Groupe des Vingt (G-20) se réunissent à Londres dans le cadre d’un sommet, afin de proposer des mesures pouvant rétablir la croissance économique mondiale.

La crise actuelle des marchés financiers et de l’économie mondiale pèse tant sur les engagements des gouvernements en matière de développement mondial que sur leurs ressources nationales. Les ménages qui sont déjà les plus vulnérables face à la pauvreté sont exposés à un appauvrissement accru. Dans les semaines à venir, UNAIDS.org examinera les effets de la pauvreté sur les personnes déjà touchées par le VIH ainsi que l’importance capitale que revêtent les investissements dans des financements à long terme pour les ripostes au sida et les actions en faveur du développement dans le monde.

L’accès à une alimentation peu coûteuse est essentiel pour les travailleurs vivant avec le VIH, comme l’explique Robin Landis, responsable des politiques en matière de VIH au Programme alimentaire mondial. Le présent article figure dans le dernier numéro du magazine Agenda, publié par la Fédération internationale des ouvriers du transport.

Le VIH et les prix élevés des aliments

Cet article figure dans le dernier numéro du magazine Agenda, publié par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

A truck driver in Mali. Credit: UNAIDS/P. Virot

Bien que les médicaments antirétroviraux soient gratuits au Mozambique et qu’y avoir accès soit relativement facile, Ana Costa a arrêté son traitement il y a quelques mois. Cela faisait en effet deux ans qu’elle souffrait de nausées et d’affaiblissement, car c’est l’estomac vide qu’elle ingérait ces puissants médicaments. Ana n’est pas la seule à faire face à ce terrible dilemme : elle a une santé si fragile qu’elle n’est pas en mesure de travailler, et, si elle ne travaille pas, elle n’a pas les moyens de s’acheter de quoi manger. Certes, elle sait que son état de santé dépend de la prise de médicaments antirétroviraux, mais, ne pouvant s’alimenter régulièrement, elle considère qu’elle est obligée d’arrêter le traitement.

L’alimentation et, plus précisément, une alimentation de bonne qualité nutritive, n’est peut-être pas le premier élément qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque le VIH. Pourtant, il s’agit souvent du besoin le plus pressant des personnes vivant avec le VIH et de leur famille. L’association de la malnutrition et du VIH est mortelle : le VIH attaque le système immunitaire et détériore l’état nutritionnel nécessaire pour lutter contre les infections, et un mauvais état nutritionnel accélère l’apparition de maladies liées au sida.

La faim joue un rôle prépondérant dans la propagation du virus, car elle pousse les gens à recourir à des mesures désespérées qui mettent leur vie et celle des autres en danger dans le seul but de se nourrir.

La faim joue un rôle prépondérant dans la propagation du virus, car elle pousse les gens à recourir à des mesures désespérées qui mettent leur vie et celle des autres en danger dans le seul but de se nourrir. Dans certaines zones d’Afrique australe, il n’est pas rare que les femmes soient contraintes d’échanger des rapports sexuels contre un repas, un trajet au dispensaire ou les droits de scolarité de leurs enfants. Le besoin immédiat de joindre les deux bouts peut entraver les décisions qui ont des répercussions sur leur avenir lointain.

Nul n’ignore combien une bonne nutrition est importante pour une vie saine. On sait en outre que les exigences du métier des ouvriers mobiles du transport empêche ceux-ci d’avoir une nutrition optimale. Pendant les longues périodes au cours desquelles ils exercent leur activité, il est fréquent que les ouvriers du transport fassent des repas irréguliers et de mauvaise qualité nutritionnelle. Une nutrition médiocre a des effets directs sur la capacité de l’organisme à lutter contre les infections et à rester robuste et productif pendant le travail.

Les prix élevés des aliments aggravent une situation déjà difficile

Les effets du changement climatique et la perte de terres agricoles due à la production de biocarburants ont contribué au gonflement des prix des aliments et du pétrole, ce qui, en retour, a eu de graves répercussions sur la production alimentaire et les coûts de distribution. La crise actuelle touche des gens dans le monde entier, en particulier ceux qui vivent dans des pays en développement – des personnes habitant dans des zones rurales et tirant leurs ressources de l’agriculture ainsi que des citadins obligés d’acheter tous leurs aliments.

La nette augmentation des prix alimentaires mondiaux, en particulier depuis début 2008, a déjà entraîné des changements alimentaires qui nuisent gravement à la santé et à l’état nutritionnel de millions de personnes. Pour faire face à cette crise, nombre de familles éviteront les aliments plus coûteux, qui se trouvent également être les plus nutritifs (viandes, volailles, œufs et poissons, fruits et légumes), et elles mangeront moins et plus rarement.

Des changements aussi radicaux dans la consommation alimentaire peuvent avoir des conséquences funestes pour la nutrition et la santé des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants, les femmes enceintes et allaitantes, et les malades chroniques, notamment les personnes atteintes de la tuberculose, du VIH et du sida. Pour les ménages de condition modeste touchés par le VIH, il peut y avoir un lien entre le passage à une alimentation moins nutritive et une augmentation du fardeau de la prise en charge. Les aliments de moindre qualité contiennent moins de micronutriments, ce qui, par voie de conséquence, peut entraîner des maladies et des infections, aggravant ainsi l’état des personnes déjà malades. Cela peut également conduire à une pharmacorésistance, à un échec thérapeutique, voire au développement de nouvelles souches de virus, puisque les personnes séropositives se mettent à sauter des doses ou arrêtent carrément le traitement, n’ayant pas de nourriture pour l’accompagner.

Il en va de même pour les personnes suivant un traitement de la tuberculose. Ces personnes courent un risque accru d’abandonner les programmes de traitement, car l’argent qu’elles affecteraient habituellement à des déplacements ou à d’autres besoins est employé pour acheter de la nourriture. L’interruption du traitement de la tuberculose peut entraîner une prolifération de souches de tuberculose multirésistantes et ultra-résistantes aux médicaments – deux types de souche qui mettent en danger la santé publique.

Quelles sont les conséquences pour les ouvriers du transport ?

La mobilité est un moteur de l’épidémie de VIH. Il existe néanmoins d’autres liens moins connus entre le secteur des transports, l’incidence du VIH et les prix élevés des aliments. En Afrique australe, où la prévalence du VIH est la plus élevée, le sida touche les compagnies de transport au point qu’elles n’ont plus assez de chauffeurs de camion pour satisfaire la demande, et ce avant même que l’ensemble des effets de la crise actuelle ne soit visible. Par exemple, durant la crise alimentaire de 2003-2005, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait passé des contrats avec plus de 30% des compagnies de transport de la région, mais il a eu des difficultés à louer suffisamment de véhicules et à embaucher un nombre suffisant de chauffeurs pour acheminer l’aide alimentaire rapidement et efficacement. Environ 80% des besoins du PAM en matière de transport sont couverts par des entreprises locales. Le manque de conducteurs qualifiés se traduit par une augmentation du coût des transports, puis par une augmentation des prix des aliments et d’autres biens.

Le PAM est fier d’être un partenaire central de la Fondation North Star, tout comme TNT, l’ITF et l’ONUSIDA. Il s’agit d’un partenariat public-privé qui vise à améliorer la santé et le bien-être des ouvriers mobiles du transport et à réduire le nombre de nouvelles infections à VIH en créant des réseaux de « centres de remise en forme » le long des routes.

L’aide alimentaire et le VIH

Le PAM estime que 22 des 30 pays ayant le plus besoin de l’aide alimentaire se trouvent en Afrique subsaharienne, qui abrite deux tiers des 33 millions de personnes vivant avec le VIH. Par le passé, seuls les plus démunis, soit 10% de la population, avaient, d’une façon générale, besoin d’aide. Mais avec l’augmentation des prix, de plus en plus de ménages vont basculer dans la pauvreté et se verront contraints de trouver des moyens de faire face. Les femmes, qui représentent déjà 70% des personnes pauvres du monde, en pâtiront le plus, car elles seront plus nombreuses à être poussées à réaliser des transactions sexuelles pour survivre, ce qui accroît les risques de nouvelles infections.

Offrir une issue à la pauvreté aux personnes séropositives peut permettre de faire en sorte qu’elles se nourrissent d’aliments nutritifs, que leurs enfants reçoivent une éducation, et qu’elles aient accès à des soins médicaux et à des traitements. On prévoit que les prix alimentaires demeureront élevés, ainsi, l’intégration, dans les programmes de traitement contre le VIH, de mesures en faveur d’une alimentation nutritive peut maximiser les effets bénéfiques des médicaments et éviter les échecs thérapeutiques. Pour une somme aussi modique que 0,70 dollars américains, un adulte vivant avec le VIH peut recevoir une ration nutritive de mélange maïs-soja, de pâte de maïs et de haricots. En plus de fournir une aide alimentaire, il est nécessaire d’établir des programmes qui mettent les ménages en rapport avec des programmes de soutien aux moyens d’existence. Si les marchés sont en mesure d’offrir un régime alimentaire nutritif, des transferts en espèces ou des micro-financements peuvent se révéler plus appropriés que des mesures relatives à l’alimentation.

Que peuvent faire les syndicats de travailleurs ?

- Préconiser des politiques nationales qui privilégient les programmes de traitement contre le VIH et la tuberculose et intègrent des mesures relatives à la nutrition dans ces programmes.

- Se servir des réunions nationales et régionales pour informer et instruire les membres des syndicats sur des questions d’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte du VIH et du sida.

- Être les yeux et les oreilles de la communauté : informer le ministère de la Santé et le comité national du sida quand une communauté peine à faire un choix entre consacrer son argent à la prise en charge médicale et acheter de la nourriture.

- Soutenir les programmes VIH sur le lieu de travail et s’assurer qu’ils traitent de l’importance que revêt une bonne nutrition pour les personnes vivant avec le VIH. Collaborer avec l’administrateur de programme pour offrir des conseils et une assistance aux employés séropositifs susceptibles d’avoir des difficultés à conserver un régime alimentaire sain.

- Solliciter de l’aide auprès des réseaux du syndicat pour distribuer des moyens de production agricoles, tels que des engrais, des semences et des outils, et mettre les communautés en rapport avec les marchés.

- Intervenir auprès des employeurs pour faire en sorte que les ouvriers mobiles du transport aient accès à des informations sur la nutrition et à une alimentation nutritive pendant le travail.

Robin Landis est responsable des politiques au sein de la Division des politiques, de la planification et des stratégies du PAM à Rome. Elle fait également partie de l’équipe de gestion de la Fondation North Star, un partenariat public-privé visant à réduire l’impact du VIH dans le secteur des transports.

Right Side Content

Politiques et guidance:

Nutrition et sécurité alimentaire - Politiques techniques de l’ONUSIDA (pdf, 248 Kb) (en anglais)

Coparrainants:

Programme alimentaire mondial (PAM)

Partnaires:

North Star Foundation (en anglais)

Reportages:

Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie s’entretient de la crise financière avec des institutions des Nations Unies (9 mars 2009)

Malgré le ralentissement économique mondial, les Partenaires internationaux pour la santé poussent à l’accélération des progrès en matière de santé (12 février 2009)

Impact de la nutrition : Programme alimentaire mondial (26 novembre 2008)

Liens externes:

Magazine Agenda, numéro 3, 2009 (pdf, 1.49 Mb) (en anglais)

Feature Story

Nouvelles directives de l'UNGASS pour l'établissement des rapports en 2010

31 mars 2009

31 mars 2009 31 mars 2009

Directives de l'UNGASS concernant l'élaboration d'indicateurs de base pour l'établissement des rapports 2010.

Afin d'assister les Etats membres dans l'établissement et la remise des Rapports d'activité des pays en 2010, l'ONUSIDA a publié les nouvelles Directives de l'UNGASS concernant l'élaboration d'indicateurs de base pour l'établissement des rapports 2010.

En adoptant en 2001 la Déclaration d'engagement sur le VIH/sida, les Etats membres se sont engagés à rendre compte régulièrement de leurs progrès dans la riposte à l'épidémie de sida auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies a confié à l'ONUSIDA la responsabilité de mettre au point la procédure d'établissement des rapports, de recevoir les rapports des Etats membres en son nom et d'établir un rapport périodique pour l'Assemblée générale. Les Rapports d'activité des pays sont remis par les Etats membres au Secrétariat de l'ONUSIDA tous les deux ans.

Les nouvelles directives fournissent des informations essentielles sur la composition des indicateurs de base servant à l'établissement des rapports, en indiquant notamment pour chaque indicateur sa raison d'être, les méthodes de mesures et un résumé de l'interprétation qui peut en être faite. Les directives ont également pour objectif d'assurer la cohérence des données fournies par les différents pays, dans le but d'effectuer une analyse précise des progrès réalisés à l'échelle mondiale.

Au niveau des pays, les rapports d'activité sont utilisés pour guider les décisions concernant les programmes, examiner les plans stratégiques nationaux et orienter les efforts visant à mobiliser des ressources comme, par exemple, l'élaboration de propositions destinées au Fonds mondial. Les rapports d'activité ont également aidé les pays à identifier leurs insuffisances et leurs faiblesses en ce qui concerne le suivi et l'évaluation des données. Les rapports d'activité des pays permettent également l'ouverture de discussions entre les gouvernements, la société civile et les autres acteurs clés engagés dans la riposte nationale au sida, ainsi qu'une évaluation par l'ensemble de ces intervenants des progrès réalisés.

Les données transmises par la prochaine série de rapports seront utilisées par l'ONUSIDA pour suivre les progrès réalisés par les pays en ce qui concerne d'une part, l'accès universel à la prévention, au traitement et la prise en charge du VIH en 2010, et d'autre part, la réalisation de l'Objectif du Millénaire pour le développement visant à arrêter la propagation du VIH à l'horizon 2015. Les données serviront également de base à un certain nombre de rapports périodiques, notamment le rapport du Secrétaire général des Nations Unies à l'Assemblée générale, le rapport de l'ONUSIDA sur l'épidémie mondiale de sida et la section sur le VIH du rapport annuel de suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement.

La série de rapports 2010

Alors que l'ensemble des indicateurs de l'UNGASS reste inchangé par rapport à celui de 2008, un certain nombre de changements sont intervenus dans la procédure d'établissement des rapports. Parmi ces nouveautés figurent une nouvelle date de remise des rapports, fixée au 31 mars 2010, et la mise au point d'un système permettant de soumettre les rapports en ligne via le site web de l'UNGASS. Ces deux innovations devraient permettre une analyse plus rigoureuse des données dans les pays avant la remise du rapport ainsi qu'une simplification du nettoyage et du rapprochement de l'ensemble des données reçues.

Les nouvelles Directives de l'UNGASS concernant l'élaboration d'indicateurs de base pour l'établissement des rapports 2010 sont d'ores et déjà disponibles en anglais au format électronique. Des versions imprimées ainsi que des traductions en français, en espagnol et en russe, suivront dans les plus brefs délais.

Toute question relative à l'établissement des rapports UNGASS doit être envoyée à l'adresse suivante : ungassindicators@unaids.org.

Right Hand Content

Reportages:

Importants progrès à déclarer : UNGASS 2008 (12 mars 2008)

UNGASS 2008 : Rapports d’activité des pays (4 février 2008)

Contact:

Toute question relative à l'établissement des rapports UNGASS doit être envoyée à l'adresse suivante: ungassindicators@unaids.org.

Publications:

Directives pour l'élaboration d'indicateurs de base. Etablissement des rapports 2010 (pdf, 652 Kb)