Feature Story

La session extraordinaire des Nations Unies sur le thème ‘Un monde digne des enfants’ – 5 ans après

18 décembre 2007

18 décembre 2007 18 décembre 2007

© UNICEF/HQ07-2010/Markisz.

La déclaration adoptée par l’Assemblée générale a identifié l’éradication de la pauvreté comme le plus grand défi mondial auquel les enfants sont confrontés.

La réunion plénière commémorative de haut niveau consacrée au suivi des résultats de la session extraordinaire des Nations Unies de 2002 s’est conclue par l’adoption d’une nouvelle Déclaration sur les enfants qui réaffirme les engagements présentés cinq ans plus tôt.

Le 13 décembre 2007, plus de 140 délégations de gouvernements ont adopté la Déclaration qui s’engage à améliorer les vies des enfants.

Outre les Chefs d’Etats et de Gouvernements, quelque 130 délégations nationales de haut niveau se sont réunies au siège des Nations Unies lors d’une conférence exceptionnelle pour examiner les progrès en direction du plan d’action intitulé ‘Un monde digne des enfants’ élaboré par les gouvernements en 2002.

Vingt enfants ont participé à la plénière en tant que membres de leur délégation nationale. Des centaines d’ONG se sont aussi réunies à New York pour discuter et plaider en faveur des questions relatives aux enfants.

© UNICEF/HQ07-1930/Susan Markisz.

Mme Ann M. Veneman (au centre) avec (de gauche à droite) le Dr Yanhee Lee, Président du Comité des droits de l’enfant, le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Professeur Ernesto Schiefelbein et le Dr Deepali Khanna, Directrice régionale, Plan International.

Le jour précédent l’ouverture de la plénière, l’UNICEF a publié un nouveau rapport intitulé ‘Progrès pour les enfants : Un monde digne des enfants, bilan statistique’ – sur les progrès enregistrés par les pays pour atteindre les engagements pris au niveau mondial.

Ce rapport analyse les progrès en direction des Objectifs du Millénaire pour le développement dans quatre domaines prioritaires pour les enfants : la promotion d’une vie en bonne santé, la fourniture d’une éducation de qualité, la riposte au sida et la protection contre les abus, l’exploitation et la violence.

« Ce rapport est l’évaluation la plus complète réalisée à ce jour des progrès enregistrés vers l’édification d’Un monde digne des enfants’ » a déclaré la Directrice générale de l’UNICEF, Mme Ann M. Veneman, aux participants lors d’une réunion publique à l’UNICEF le 10 décembre.

Ce forum ouvert réunissait un groupe d’experts, notamment le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, et le Dr Yanhee Lee du Comité des droits de l’enfant.

Il y avait également des représentants de plus de 50 organisations non gouvernementales qui ont été invités à commenter le rapport et à partager leurs expériences de travail dans un large éventail de programmes destinés aux enfants. De jeunes délégués du Forum des jeunes, qui s’est tenu pendant la semaine et est parrainé par l’UNICEF, ont aussi participés aux débats.

Right Hand Content

Coparrainants:

Lire les rapports de l’UNICEF sur la réunion plénière sur le thème ‘Un monde digne des enfants + 5’ (en anglais)

Publications:

Déclaration de la réunion plénière commémorative de haut niveau consacrée au suivi des résultats de la Session extraordinaire sur les enfants (en anglais)

Progrès pour les enfants : Un monde digne des enfants, bilan statistique (Décembre 2007)

Related

Feature Story

‘Relooking’ et caractéristiques plus performantes pour le site www.unaids.org

14 décembre 2007

14 décembre 2007 14 décembre 2007

Nouvelle présentation de la page d’accueil du site Internet de l’ONUSIDA, 14 décembre 2007

Bienvenue sur le site Internet ‘nouvelle formule’ de l’ONUSIDA!

L’ONUSIDA est très heureux de présenter un système de navigation relooké et restructuré pour son site ainsi que de nombreuses caractéristiques nouvelles et enrichies, notamment des informations récentes sur les coparrainants, un nouveau ‘Centre de connaissances’ intégrant un Centre multimédias, et un menu de navigation plus performant. Nous espérons que cette combinaison de fonctionnalités perfectionnées et d’une meilleure exploitabilité permettra une visite plus efficace et agréable du site.

L’objectif est qu’il soit plus facile pour tous les visiteurs – y compris les défenseurs de la cause, les décisionnaires, les praticiens, les médias, les chercheurs et les membres des communautés – de trouver des informations sur le sida et les travaux de l’ONUSIDA/des coparrainants par le biais de ce site. Celui-ci devrait aussi faciliter l’accès à des ressources techniques clés et à des informations sur nos partenariats, et permettre de se tenir informé des dernières nouvelles concernant l’ONUSIDA.

Nouvelles caractéristiques

Plusieurs nouvelles caractéristiques, y compris des menus de navigation déroulants ‘relookés’ sur la page d’accueil, des informations récentes sur les coparrainants, un nouveau ‘Centre de connaissances’ qui rassemble toutes les données et ressources clés de l’ONUSIDA, une nouvelle section sur les publications et un centre multimédias regroupant des matériels vidéo, audio et photographiques.

Annemarie Hou, Responsable, Communications et Information du public, a déclaré : « Notre objectif a été de rendre le site Internet plus intuitif, plus complet et de limiter la duplication des matériels ».

« Le lancement du nouveau Centre de connaissances souligne le rôle de l’ONUSIDA en tant que source d’information sur l’épidémie et propose un partage de connaissances pointues avec nos partenaires et autres parties prenantes ».

Nous vous invitons à naviguer sur le nouveau site et sommes volontiers preneurs de tout commentaire que vous souhaiteriez nous faire remonter. Vous pouvez nous adresser vos idées et suggestions par courriel à l’adresse suivante: webmaster@unaids.org.

Related

Feature Story

Un comité sénatorial américain débat sur le sida

13 décembre 2007

13 décembre 2007 13 décembre 2007

Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’exprime devant le Comité sénatorial américain

Lors d’une séance spéciale consacrée au thème ‘Répondre aux défis mondiaux du sida, de la tuberculose et du paludisme’, le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’est exprimé devant le Comité sénatorial américain sur la santé, l’éducation, le travail et les pensions au sujet du sida (HELP), des travaux de l’ONUSIDA pour combattre l’épidémie et de la différence essentielle que le Plan présidentiel d’urgence d’aide à la lutte contre le sida (PEPFAR) a apporté à la riposte au sida.

Parmi les autres personnes s’étant adressées au Comité pendant la première table ronde, citons l’Ambassadeur Mark Dybul, Coordonnateur américain de la lutte mondiale contre le sida. Accompagnant le Dr Piot lors la deuxième table ronde, citons Mme Princess Zulu, Educatrice VIH, World Vision, le Dr Norman Hearst, Professeur à l’Université de Californie, et le Dr Helen Smits, Vice-présidente, IOM Evaluation Committee (Comité pour l'évaluation du PEPFAR de l'Institut de Medecine).

Ressources:

Lire le témoignage du Directeur exécutif de l'ONUSIDA Peter Piot au Comité sénatorial américain sur la santé, l'éducation, le travail et les pensions (HELP) (en anglais)

Lire les questions de HELP soumises au Dr Piot (en anglais)

Liens externes:

Plus d’informations sur la séance ‘Répondre aux défis mondiaux du sida, de la tuberculose et du paludisme’ – Site Internet du Comité sénatorial américain (en anglais)

Visionner la séance (en anglais)

Related

Feature Story

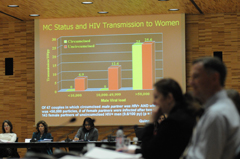

Rendre les essais sur le VIH ‘efficaces pour les femmes’

13 décembre 2007

13 décembre 2007 13 décembre 2007

La conférence, parrainée par l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, le Centre international de recherches sur les femmes (CIRF) et la société pharmaceutique Tibotec, a émis des recommandations dans trois domaines fondamentaux – les politiques et les programmes, la recherche et le plaidoyer.

Des experts de la santé venant d’agences internationales, d’organisations non gouvernementales et de recherche, d’universités et d’entreprises industrielles ont approuvé une série de mesure visant à s’assurer que les essais et les interventions sur le VIH soient conçus et mis en œuvre pour mieux tenir compte des besoins des femmes – qui sont de plus en plus affectées par le sida.

A la fin d’une réunion de deux jours organisée au siège du Secrétariat de l’ONUSIDA à Genève, le groupe a recensé des domaines dans lesquels il est nécessaire d’entreprendre davantage de recherches, y compris concernant l’effet des différences sexospécifiques sur les interventions en rapport avec le VIH, et s’est engagé à renforcer le plaidoyer sur le thème ‘femmes et essais VIH’ auprès de la communauté des donateurs, des gouvernements et de l’industrie.

Décrivant le résultat comme « réconfortant », Mme Kathleen Cravero, Directrice, Bureau de la Prévention des Crises et du Relèvement, Programme des Nations Unies pour le Développement, a déclaré que la question des femmes et du VIH recevait enfin l’attention qu’elle méritait. « Je me souviens qu’il n’y a pas si longtemps, il était très difficile d’attirer l’attention de quiconque sur ce sujet » a-t-elle rappelé aux délégués.

La moitié des personnes vivant avec le VIH à travers le monde sont des femmes, mais ce chiffre s’élève à plus de 60 % en Afrique subsaharienne où les taux d’infection augmentent parmi les adolescentes.

Les femmes sont cependant toujours sous-représentées dans les essais cliniques pour les stratégies de prévention et de traitement. Les raisons sont variées, et en partie historiques, mais dans les pays en développement, elles incluent aussi des facteurs culturels, sociaux et économiques, tels que l’absence d’autonomisation des femmes.

Les délégués ont convenu que cela nécessite en conséquence que les solutions aux problèmes aillent au-delà des considérations strictement biomédicales pour inclure des questions structurelles, y compris la pauvreté.

La conférence, parrainée par l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, le Centre international de recherches sur les femmes (CIRF) et la société pharmaceutique Tibotec, a émis de recommandations dans trois domaines fondamentaux – les politiques et les programmes, la recherche et le plaidoyer.

Les principaux thèmes recensés ont été la question globale de la participation des femmes aux essais, les différences entre les sexes – les lacunes au niveau des connaissances, telles que les effets variables des charges virales chez les hommes et les femmes –, le renforcement des capacités, les opportunités pour la recherche, une meilleure diffusion de ce que l’on sait déjà, les questions relatives aux adolescentes ainsi qu’à la santé sexuelle et reproductive, y compris l’avortement et la grossesse des femmes vivant avec le VIH.

La moitié des personnes vivant avec le VIH à travers le monde sont des femmes, mais ce chiffre s’élève à plus de 60 % en Afrique subsaharienne où les taux d’infection augmentent parmi les adolescentes.

S’agissant de la participation des adolescentes aux essais, laquelle devient une question essentielle étant donné l’augmentation des taux d’infection parmi ce groupe d’âge dans certaines régions du monde, les délégués ont pensé qu’il fallait en savoir plus sur les avantages et les inconvénients avant de pouvoir faire des recommandations claires.

Les cibles du plaidoyer pourraient inclure les organismes de réglementation qui seraient encouragés à insister sur l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans les essais, les organismes de recherche et les donateurs tels que le Fonds mondial, la presse médicale et l’industrie. On pourrait demander à cette dernière de fixer des objectifs concernant l’inclusion de femmes dans les tests.

Certaines missions futures ont été assignées à des organisations très diverses participant à la conférence – à laquelle plus de 50 spécialistes des différents aspects de la riposte au sida ont participé. La Coalition mondiale a, par exemple, accepté de s’intéresser aux questions relatives aux interventions structurelles, alors que l’ONUSIDA s’attaquera à la question des bonnes pratiques en matière de participation.

Il a été suggéré que l’Organisation mondiale de la Santé, l’ONUSIDA et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) convoquent une réunion spéciale pour discuter des questions relatives aux couples dont l’un des membres est séropositif au VIH et pas l’autre, souvent appelés couples sérodiscordants, et des questions telles que la fertilité et le traitement pré-exposition.

Le groupe, qui publiera un rapport complet sur les résultats de la conférence, s’efforcera aussi de présenter un ‘bulletin’ sur les essais VIH, évaluant le degré d’intégration des femmes dans ceux-ci.

Photos: ONUSIDA/O.O'Hanlon

Resources

Politiques et orientations:

Directives sur les bonnes pratiques en matière de participation pour les essais de prévention biomédicale du VIH (pdf, 733 Kb) (en anglais)

Partenaires:

Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)

Centre international de recherches sur les femmes (en anglais)

Tibotec (en anglais)

Reportages:

Lire la 1ère partie - Respecter les préoccupations en matière d’éthique relatives aux essais VIH

Lire la deuxième partie - Le rôle des femmes dans les essais VIH

Lire la troisième partie - Des experts se réunissent à propos des femmes et des essais VIH

En savoir plus 'les femmes et la recherche sur le VIH'

Informations utiles:

En savoir plus sur la recherche biomédicale

Liens externes:

Recherche sur la prévention du VIH: Une chronologie globale (en anglais)

Publications:

Considérations éthiques dans le cadre des essais de prévention biomédicale du VIH(pdf, 750 Kb) (en anglais)

Bonnes pratiques en matière de participation – Directives pour les essais de prévention biomédicale du VIH (pdf, 733 Kb) (en anglais)

Feature Story

Les femmes et la recherche sur le VIH

11 décembre 2007

11 décembre 2007 11 décembre 2007

Lors d’une réunion à l’ONUSIDA à Genève, des

experts de la santé ont indiqué que des obstacles

socioculturels empêchaient encore les femmes de

participer à des essais sur le VIH en nombre

suffisant, alors que l’on en sait trop peu sur les

effets des différences biologiques entre les sexes

dans des domaines tels que l’impact des

médicaments du VIH.

Les femmes et les adolescentes sont en première ligne face à l’épidémie de sida, mais pour qu’elles obtiennent les traitements spéciaux, les stratégies de prévention du VIH et les protections dont elles ont besoin, il faut mettre en place une riposte multidisciplinaire et diversifiée – idée partagée par des spécialistes des domaines de la médecine, de la santé et des questions socio-économiques.

Lors d’une réunion à l’ONUSIDA à Genève, des experts de la santé venant d’agences internationales, d’organisations non gouvernementales (ONG), d’instituts de recherche et du secteur privé ont indiqué que des obstacles socioculturels empêchaient encore les femmes de participer à des essais sur le VIH en nombre suffisant, alors que l’on en sait trop peu sur les effets des différences biologiques entre les sexes dans des domaines tels que l’impact des médicaments du VIH.

Le lundi 10 décembre, à l’issue des deux premiers jours de discussion, Mme Kristan Schoultz, Directrice de la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, a déclaré que les délégués avaient réalisé un examen minutieux des obstacles et des difficultés, et que le moment était venu de commencer à mettre en avant des propositions pour les solutions.

« Je pense que nous avons cerné certains des obstacles auxquels nous sommes confrontés et il nous faut (maintenant) tirer de toutes ces analystes le moyen de les surmonter » a-t-elle indiqué.

La solution va au-delà d’une stricte interprétation du thème de la conférence ‘Making HIV Trials Work for Women and Girl Adolescents’ et devrait inclure des changements économiques et sociaux pour s’attaquer aux facteurs contextuels, tels que la pauvreté et l’autonomisation.

« Nous devons mettre en évidence les différences

entre les sexes et les différences sexospécifiques.

L’appartenance à un sexe induit aussi des

questions sociales, culturelles et économiques par

opposition à des questions d’ordre simplement

biologique » a déclaré Geeta Rao Gupta,

Présidente du Centre international de recherches

sur les femmes (CIRF).

« Nous devons mettre en évidence les différences entre les sexes et les différences sexospécifiques. L’appartenance à un sexe induit aussi des questions sociales, culturelles et économiques par opposition à des questions d’ordre simplement biologique » a déclaré Geeta Rao Gupta, Présidente du Centre international de recherches sur les femmes (CIRF).

Bien que les femmes représentent environ 50 % des personnes infectées par le VIH à travers le monde, ce chiffre se situe aux alentours de 60 % en Afrique subsaharienne, et dans certaines minorités ethniques des pays développés, les femmes représentent un pourcentage démesuré. Dans certaines parties de l’Afrique australe, les adolescentes ont quatre fois plus de risques d’être infectées par le virus que les garçons du même âge.

Pendant très longtemps après que l’on ait pris conscience de l’existence du sida au début des années 80, la recherche médicale a continué d’être essentiellement axée sur les hommes. Les essais cliniques faisant participer des femmes en âge de procréer avaient été interdits aux Etats-Unis à la fin des années 70, notamment en raison des scandales liées à la thalidomide, et cette interdiction n’a pas été levée avant le début des années 90. En outre, l’épidémie était à l’origine essentiellement considérée comme une maladie affectant les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

« Le fait que la recherche actuelle mette l’accent sur les microbicides destinés aux femmes illustre clairement à quel point les priorités ont évolué » a déclaré Mme Roberta Jean Black, chef d’équipe de la recherche sur les microbicides tropicaux du U.S. National Institutes of Health.

« Le fait que la recherche actuelle mette l’accent

sur les microbicides destinés aux femmes illustre

clairement à quel point les priorités ont évolué » a

déclaré Mme Roberta Jean Black, chef d’équipe de

la recherche sur les microbicides tropicaux du U.S.

National Institutes of Health.

« Certaines des inégalités étaient seulement imputables à une méconnaissance de la maladie et de son évolution… Nous avons su réagir mais le travail n’est pas terminé » a-t-elle ajouté.

« La stratégie existante n’a pas été conçue en tenant compte du pourcentage de femmes infectées. Cette situation manque d’équité » a déclaré Mme Julie McHugh, Présidente du département Virologie de la société Tibotec.

Nous devons en apprendre davantage sur l’évolution du VIH chez les femmes.

« Nous cherchons des réponses pour les femmes. Nous avons désormais des femmes ménopausées infectées par le VIH et nos connaissances sur cette question sont nulles » a indiqué Mme Heidi Nass, Directrice, Plaidoyer pour l’éducation et les politiques, Programme de soins du VIH, Université du Wisconsin. « Nous avons revu la liste (des choses à faire) un million de fois, ce serait vraiment bien qu’on se mette à agir » a-t-elle ajouté.

Des lacunes au niveau des connaissances

Les participants ont reconnu qu’il y a de nombreuses lacunes au niveau des connaissances du VIH et de la manière dont il évolue chez les femmes et des différences liées à la sexospécificité. Par exemple, le niveau des cellules T4 a tendance à être plus élevé chez les femmes, et cependant, cela ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’évolution de la maladie.

En majorité, les essais ne sont pas conçus pour

détecter s’il y a des différences d’effets entre les

hommes et les femmes. « Nous devons donc nous

fier à des essais de sécurité des pays du nord

(riches et développés) et réalisés sur des hommes »

a indiqué Mme Catherine Hankins, Conseiller

scientifique en chef auprès de l’ONUSIDA.

Mais la différence peut conduire à des retards dans le calendrier des traitements pour les femmes. Concernant la transmission mère-enfant du VIH (TME), cela peut avoir pour résultat malheureux que des femmes qui ne sont pas considérées comme malades, et donc non traitées, sont beaucoup plus susceptibles d’infecter leur enfant que celles qui étaient incluses dans le seuil de traitement.

En majorité, les essais n’ont pas été conçus pour détecter s’il y a des différences d’effets entre les hommes et les femmes. « Nous devons donc nous fier à des essais de sécurité des pays du nord (riches et développés) et réalisés sur des hommes » a indiqué Mme Catherine Hankins, Conseiller scientifique en chef auprès de l’ONUSIDA.

Il y a des documents qui indiquent aussi que certains traitements présentent une toxicité élevée pour les femmes. La Nevirapine, par exemple, peut produire de l’urticaire et des affections hépatiques. La toxicité peut être l’une des raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à abandonner les essais plus souvent que les hommes et représente un autre domaine dans lequel il faut entreprendre davantage de recherches.

Différences biologiques

Même s’il n’y a pas d’effets secondaires, il est possible que les traitements existants ne constituent pas la meilleure manière de s’attaquer au VIH chez les femmes. Les femmes sont biologiquement différentes, elles ont donc besoin d’une recherche spécifique.

Les femmes vivant dans les pays plus pauvres peuvent être confrontées à une multitude d’obstacles pour participer à des essais cliniques. Elles peuvent craindre que cela veuille dire aux yeux des autres qu’elles sont malades et les conduise à être stigmatisées, elles pourraient devoir demander la permission à leur partenaire ou famille – les personnes exposées au risque étant pour la plupart engagées dans des partenariats à long terme – et elles peuvent ne pas vouloir utiliser de contraception ou avoir peur pour leur fertilité future.

La circoncision masculine n’apporte aucune protection aux femmes, et ce, même si celle-ci pourrait présenter des avantages secondaires pour elles. Nous devons quoi qu’il en soit développer nos connaissances.

Une question globalement difficile

L’ensemble de la question des essais pour les adolescentes est un vrai casse-tête. Il est même difficile d’établir une définition standard de ce qu’est une adolescente.

« Les communautés sont très circonspectes vis-à-vis de la participation des jeunes filles aux essais de peur qu’ils ne promeuvent l’activité sexuelle » a déclaré Gita Ramjee, Directrice du HIV/AIDS Lead Programme and HIV Prevention Research Unit, South African Medical Research Council.

Résumant les évolutions nécessaires pour aider les femmes et les adolescentes, Mme Isabelle de Zoysa, Conseillère principale sur le VIH/sida à l’Organisation mondiale de la Santé, a déclaré : « Nous cherchons comment passer d’une situation qui ne tient pas compte de la sexospécificité à une situation qui en tient compte et, ultérieurement, à une transformation des rapports entre les sexes ».

La conférence intitulée ‘Making HIV Trials Work for Women and Adolescent Girls’ a eu lieu à Genève les 10 et 11 décembre 2007. Elle a été coparrainée par l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, le Centre international de recherches sur les femmes (CIRF) et la société Tibotec.

Photos: ONUSIDA/O.O'Hanlon

Liens:

Première partie : Respecter les préoccupations en matière d’éthique relatives aux essais VIH

Deuxième partie : Le rôle des femmes dans les essais VIH

Troisième partie : Des experts se réunissent à propos des femmes et des essais VIH

Plus d’informations sur la recherche biomédicale

Recherche sur la prévention face au VIH: Un calendrier complet (en anglais)

Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)

Tibotec (en anglais)

Centre international de recherche sur les femmes (ICRW) (en anglais)

Publications:

Considérations éthiques au sujet des essais biomédicaux de prévention face au VIH(pdf, 750 Kb) (en anglais)

Bonnes directives de pratiques participatives pour les essais sur la prévention face au VIH (pdf, 733 Kb) (en anglais)

Feature Story

Droits de l’homme et accès universel

11 décembre 2007

11 décembre 2007 11 décembre 2007Les droits de l’homme et leur lien avec la réalisation de l’objectif d’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH ont été au centre des discussions de la huitième réunion du Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme, organe de conseil indépendant du Programme commun, qui a eu lieu à Genève du 3 au 5 décembre 2007.

« Les questions les plus essentielles de la lutte contre le VIH sont des questions concernant les droits de l’homme, et l’ONUSIDA [doit] les mettre en avant pour faire progresser la riposte au virus en direction d’un accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en rapport avec le VIH » a déclaré Mark Heywood, Président du Groupe de référence, lors de la présentation de la synthèse des conclusions du Groupe au Directeur exécutif adjoint de l’ONUSIDA (Programmes), M. Michel Sidibe.

Le Groupe – qui inclut des militants de la lutte contre le VIH, des juristes, un juge de la Haute Cour, des personnes vivant avec le VIH, des personnes travaillant avec les professionnel(le)s du sexe et des consommateurs de drogues, des universitaires et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la santé – s’attaque à un large éventail de questions, y compris la responsabilisation pour un engagement en faveur de l’accès universel, le respect des droits de la personne dans le contexte du commerce du sexe et de la consommation de drogues, la promotion de l’égalité entre les sexes dans les ripostes nationales.

Les récentes tendances concernant la criminalisation de la transmission du VIH ont aussi été discutées. Le Groupe de référence a exprimé ses inquiétudes à l’égard de la tendance que les parlements ont à criminaliser la transmission du virus et souligné un conflit croissant entre la politique qui vise à inciter les gens à se soumettre à un test de dépistage du VIH – dans la perspective de leur permettre de suivre un traitement – et la tendance à poursuivre les personnes qui transmettent le virus. Il a demandé que l’ONUSIDA donne à son personnel les moyens de lutter contre cette tendance et invite de toute urgence les gouvernements à mettre en place des lois qui aideront réellement à stopper la transmission du VIH : des lois qui protègent l’égalité des femmes et protègent celles-ci des violences, des lois qui protègent les personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et des lois qui garantissent des programmes de prévention du virus suffisants pour tous les groupes de population qui en ont besoin.

Le Groupe de référence a également exprimé ses inquiétudes au sujet des rapports relatifs au dépistage obligatoire du VIH. « Nous appuyons pleinement l’élargissement et l’intensification des services de conseil et de test en tant qu’impératif pour le respect des droits de la personne, mais les fournisseurs doivent proposer ces services dans le respect de la dignité » a déclaré M. Heywood dans son rapport de synthèse à l’ONUSIDA. Le Groupe de référence a demandé un plus grand suivi de cette question ainsi qu’un plaidoyer et une assistance technique pour s’assurer que l’on met bien un terme aux pratiques de dépistage obligatoire.

M. Michel Sidibe, Directeur exécutif adjoint de l’ONUSIDA, a souligné le rôle important des personnels du Programme commun dans les pays – à tous les niveaux du programme commun coparrainé des Nations Unies – en tant que défenseurs des droits de la personne. « Le sida perdurera si nous ne réglons pas les problèmes de droits de la personne » a-t-il indiqué.

« Tout notre personnel doit intégrer dans ses interventions le plus grand respect pour les droits de la personne. Nous savons que ces droits doivent être à la base des programmes qui sont axés sur la vie réelle des personnes les plus vulnérables et les plus affectées par le VIH » a-t-il ajouté.

Il a indiqué qu’il y avait encore beaucoup d’efforts à réaliser pour que les programmes de lutte contre le virus combattent les dynamiques locales de l’épidémie.

« Les priorités déterminées pour les ripostes nationales ne se sont généralement pas attaquées aux principaux problèmes – les vulnérabilités majeures, les problèmes de stigmatisation, de discrimination, d’inégalité entre les sexes et les autres violations des droits de la personne. Il nous faut une meilleure analyse de la situation, une meilleure connaissance des facteurs contextuels et nous devons agir à partir de ces informations » a déclaré M. Sidibe.

Audio:

Ecouter M. Mark Heywood, Responsable du AIDS Law Project et Secrétaire national de Treatment Action Campaign (TAC) (en anglais)

Ecouter Mme Sofia Gruskin, Directrice du International Health and Human Rights Program, Harvard School of Public Health (en anglais)

Liens:

Plus d’informations sur le Groupe de référence de l’ONUSIDA sur le VIH et les droits de l’homme

Plus d’informations sur les droits de l’homme

Lire la Déclaration du Directeur exécutif de l’ONUSIDA lors de la Journée des droits de l’homme 2007 (pdf, 26,4 Kb) (en anglais)

Feature Story

Des experts font le point concernant les femmes et les essais cliniques VIH

07 décembre 2007

07 décembre 2007 07 décembre 2007

La conférence intitulée ‘Making HIV Trials Work for

Women and Adolescent Girls’ est coparrainée par

l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes

et le sida, le Centre international de recherches sur

les femmes (CIRF) et la société Tibotec.

Des spécialistes du sida et de la santé des femmes se réunissent à Genève les 10 et 11 décembre pour examiner les derniers développements de la recherche en matière de prévention et de traitement du VIH chez les femmes et les adolescentes infectées par le virus, et pour faire des recommandations sur les priorités et les stratégies.

La conférence intitulée ‘Making HIV Trials Work for Women and Adolescent Girls’ (‘Rendre les essais sur le VIH efficaces pour les femmes et les adolescentes’) est coparrainée par l’ONUSIDA, la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, le Centre international de recherches sur les femmes (CIRF) et la société Tibotec. La Coalition mondiale est une alliance de groupes de la société civile, de réseaux de femmes vivant avec le VIH et d’organismes des Nations Unies ; le CIRF fait pression pour que les besoins des femmes soient pris en compte dans la conception et la mise en œuvre des programmes et politiques ; Tibotec est une société pharmaceutique internationale.

Dans trois articles axés sur les essais cliniques sur le VIH réalisés avant la conférence, nous avons interrogé des représentantes de haut rang des organisations parrainantes sur les difficultés qu’il y avait à faire participer les femmes en nombre suffisant aux essais sur le VIH, sur la place actuelle de la recherche dans les stratégies de prévention et de traitement destinées aux femmes et sur ce qu’elles attendaient concrètement d’une réunion de deux jours.

Nous avons demandé à Mme Catherine Hankins, Conseiller scientifique en chef à l’ONUSIDA, de nous dire pourquoi la conférence était organisée maintenant.

Mme Hankins : Bien que de grands pas aient été faits au cours des dernières années pour inclure des femmes en nombre approprié parmi les participants aux essais de traitement et de prévention du VIH pour pouvoir tirer des conclusions les concernant, des obstacles subsistent au niveau de leur recrutement, de leur maintien dans les essais, de la conception des études, de la grossesse et d’une participation significative des femmes à la conception, à la conduite et au suivi des essais. Il est par ailleurs évident que les adolescentes qui ont un risque d’exposition au VIH très élevé dans certains milieux doivent participer aux essais avant que l’on connaisse les résultats finaux de leur efficacité sur les adultes, de sorte que l’on puisse donner une autorisation de mise sur le marché à des produits efficaces aussi bien pour les adolescentes que pour les adultes. Cette conférence s’intéresse aux progrès réalisés à ce jour, aux obstacles futurs et aux solutions.

Question : les femmes représentent un pourcentage croissant des personnes vivant avec le VIH, en particulier en Afrique. Les programmes de recherche internationaux actuels tiennent-ils suffisamment compte de cela ?

Mme Hankins : Oui, bon nombre des essais d’efficacité en Phase III en cours pour la prévention du VIH sont réalisés là où l’incidence parmi les femmes est la plus élevée – à savoir l’Afrique subsaharienne. Ces essais concernent les microbicides, les traitements pré-exposition, le virus herpès simplex-2 et les vaccins.

Mme Catherine Hankins : « La clé est dans la

combinaison des méthodes de prévention. Cela

signifie augmenter les solutions que les femmes et

les jeunes filles peuvent utiliser synergétiquement

à différents moments de leur vie et dans différentes

circonstances afin de se protéger contre le VIH ».

Question : Alors, quelles sont les axes de recherche les plus prometteurs ? Fait-on assez pour trouver des outils de prévention et des traitements efficaces pour les femmes ?

Mme Hankins : le premier rapport attendu (dès 2008) sera celui de l’essai sur le microbicide Carraguard et les essais sur l’herpès simplex-2. D’autres essais sont en cours mais ce sont des procédures à long terme. Les résultats étonnamment intéressants et réguliers des essais sur la circoncision masculine ne se répéteront sans doute pas pour d’autres méthodes de prévention du VIH avec autant d’efficacité. La clé est dans la combinaison des méthodes de prévention. Cela signifie augmenter les solutions que les femmes et les jeunes filles peuvent utiliser synergétiquement à différents moments de leur vie et dans différentes circonstances pour se protéger contre le VIH.

Question : Qu’attendez-vous de cette conférence ?

Mme Hankins : de grands pas vers la définition d’un ordre du jour de la recherche, des recommandations pour les politiques et les actions programmatiques, et une stratégie de plaidoyer.

Nous avons demandé à Mme Kristan Schoultz, Directrice de la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, de nous dire comment la situation relative aux femmes et au sida avait évolué depuis la création de la Coalition (en 2004) et ce que la Coalition avait, selon elle, réalisé.

Mme Schoultz : la Coalition mondiale sur les femmes et le sida a travaillé – avec des groupes de femmes et des partenaires à travers le monde – pour que l’on place les questions concernant les femmes à un rang prioritaire dans les ordres du jour des plus importants forums internationaux sur le sida. En 2006, les Etats Membres des Nations Unies ont renouvelé et renforcé leur engagement en faveur d’un élargissement et d’une intensification des ripostes au sida, et d’une lutte contre les difficultés et les obstacles à l’accès, en particulier pour les femmes et les jeunes filles. Les manières dont les inégalités liées au sexe et les dynamiques sexospécifiques affectent les choix et les comportements individuels sont mieux connues et les questions auxquelles les femmes sont confrontées dans un monde affecté par le sida se situent en meilleure place dans le plaidoyer mondial et national.

Cependant, la situation des femmes et des filles au sein de la riposte au sida reste un sujet de préoccupation majeur. Nous enregistrons une hausse des taux d’infection à VIH parmi les femmes dans certaines régions et les ripostes nationales au sida ne s’attaquent pas encore suffisamment aux difficultés et aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans leur vie de tous les jours. Il faut plus de travaux concertés pour élaborer des cadres juridiques qui garantissent le respect des droits des femmes, plus de financements pour les programmes concrets qui profitent aux femmes, et une plus grande participation des organisations de femmes aux décisions nationales sur les programmes de lutte contre le sida et les budgets alloués à ce combat.

Mme Kristan Schoultz : « Il faudrait peut-être que

les essais s’intéressent à la situation

socio-économique des femmes et offrent un appui

aux éventuelles participantes ».

Mme Schoultz : dans tout essai, il faut s’intéresser à trois questions : sa justification scientifique, sa sécurité et ses avantages pour la communauté. Concernant les femmes, les obstacles sont essentiellement associés à la sécurité et aux avantages. Alors que les femmes représentent une part croissante des cas d’infection à VIH chaque année, elles demeurent sous-représentées dans les essais cliniques sur le VIH qui testent la sécurité et l’efficacité des médicaments. Les médicaments uniquement testés sur des hommes peuvent présenter des dangers pour les femmes. Pour obtenir les données sexospécifiques dont nous avons besoin, les essais vaccinaux devront recruter suffisamment de femmes et d’hommes pour détecter les différences d’effets sur les personnes des deux sexes. Les médicaments ont une action différente sur la chimie féminine et, en outre, les médicaments qui traitent des affections propres aux femmes risquent de ne jamais être testés. D’un point de vue médical, les femmes ne profitent pas autant des avancées technologiques de la médecine. Il y a, aujourd’hui, un plus grand nombre de femmes recrutées dans les essais cliniques. Cependant, beaucoup de facteurs qui limitent l’accès des femmes aux services de santé – les prises de décisions relatives à la santé, leurs responsabilités sociales, la stigmatisation liée à des comportements à haut risque, les menaces de violence – sont les mêmes obstacles qui ne leur permettent pas de participer aux essais cliniques. Des facteurs simples, tels que l’accès physique au lieu de l’étude ou la disponibilité d’une prise en charge des enfants ou de la famille, les empêchent d’y participer. Il faudrait peut-être que les essais s’intéressent à la situation socio-économique des femmes et offrent un appui aux éventuelles participantes.

Il est extrêmement difficile pour les femmes et les adolescentes d’exercer leur autonomie pour participer aux essais. Le processus de recrutement – qui requiert l’obtention d’un consentement éclairé et une protection contre les risques susceptibles de résulter de leur participation à la recherche – se heurte à des normes sociales profondément enracinées qui privilégient largement les hommes. Les approches sexospécifiques sont essentielles lorsque l’on conçoit les procédures de consentement et de recrutement, ainsi que les interventions de réduction des risques dans les essais cliniques sur le VIH.

Question : Que peut apporter la conférence actuelle ?

Mme Schoultz : l’ONUSIDA et la Coalition mondiale sur les femmes et le sida tiennent beaucoup à avoir des informations sur les liens entre sexualité, sexospécificité et traitements du VIH, et sur les complications associées à la conjonction de ces thèmes. Nous espérons que cette réunion approfondira nos connaissances sur ces croisements dans différents domaines de la recherche clinique. Nous espérons que cette réunion aidera à avoir des essais cliniques sur le VIH qui tiennent davantage compte des femmes.

Mme Julie McHugh : « Vingt-cinq ans d’épidémie

nous ont appris que les femmes et les jeunes filles

sont au cœur de toute riposte efficace contre le

VIH ».

Nous avons demandé à Mme Julie McHugh, Chairman chez Tibotec, de nous dire quelles étaient actuellement les axes les plus prometteurs de la recherche sur le VIH en général et dans sa société en particulier.

Mme McHugh : il y a eu de nouvelles avancées dans le domaine de la lutte contre le sida récemment avec la mise à disposition de nouveaux traitements ayant des barrières à la résistance génétique élevées et une meilleure efficacité et tolérabilité pour les patients. C’est un domaine dans lequel Tibotec est activement engagé. Tout aussi important, le développement de nouvelles technologies et approches qui simplifieront les stratégies de prévention et de traitement – dans les domaines des microbicides et du traitement pré-exposition en particulier. Mais le principal défi pour toute personne concernée par le recul de l’épidémie mondiale de sida est de s’assurer qu’il existe de vrais partenariats entre les communautés, les organismes internationaux, les ONG et le secteur privé pour mettre ces nouvelles avancées à la portée des femmes et des jeunes filles. Mettre en évidence ce besoin urgent est la raison pour laquelle nous participons à ce forum à Genève.

Question : Pensez-vous que l’on investit suffisamment dans la recherche sur le VIH à travers le monde ?

Mme McHugh : d’un côté, on pourrait dire que l’on n’investit jamais assez ou que l’on n’entreprend jamais assez de recherches sur le VIH. Cependant, on a constaté un accroissement significatif des ressources et des engagements au cours des dernières années dans le secteur public et le secteur privé. Ce qu’il nous faut faire, c’est nous assurer que ces ressources sont utilisées le plus efficacement possible – et à nouveau, cela nécessite des partenariats plus éclairés et à plus long terme entre les secteurs.

Question : Qu’espérez-vous de cette conférence ?

Mme McHugh : nous voulons sensibiliser davantage les décisionnaires et les chercheurs sur l’importance qu’il y a à placer les femmes et les adolescentes au centre de la recherche sur le VIH. Vingt-cinq ans d’épidémie nous ont appris que les femmes et les adolescentes sont au cœur de toute riposte efficace contre le VIH.

Photos: ONUSIDA/O.O'Hanlon

Liens:

Série de trois reportages présentés sur Internet

Première partie: Respecter les préoccupations en matière d’éthique relatives aux essais VIH

Deuxième partie: Le rôle des femmes dans les essais VIH

Troisième partie: Des experts se réunissent à propos des femmes et des essais VIH

Informations utiles:

En savoir plus sur la recherche biomédicale

Liens externes:

Recherche sur la prévention du VIH: Une chronologie globale (en anglais)

Partenaires:

Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)

Tibotec (en anglais)

Centre international de recherches sur les femmes (ICRW) (en anglais)

Publications:

Considérations éthiques dans le cadre des essais de prévention biomédicale du VIH(pdf, 750 Kb) (en anglais)

Bonnes pratiques en matière de participation – Directives pour les essais de prévention biomédicale du VIH (pdf, 733 Kb) (en anglais)

Feature Story

L’Art source d’inspiration

07 décembre 2007

07 décembre 2007 07 décembre 2007

Pendant l’étape rwandaise du voyage, Jonathan a

rencontré Margaret, qui est devenue non

seulement le sujet de ses photos — et par

conséquent partie de la collection Art et sida --

mais aussi source d’inspiration pour sa vie.

En février 2006, Jonathan Torgovnik, photographe de renommée mondiale, s’est rendu au Kenya, en Tanzanie et au Rwanda pour faire un reportage pour la revue Newsweek sur les 25 années de sida telles que les a le Dr. Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Pendant l’étape rwandaise du voyage, Jonathan a rencontré Margaret, qui est devenue non seulement le sujet de ses photos—et par conséquent partie de la collection Art et sida—mais aussi source d’inspiration pour sa vie. Dans une interview spéciale pour la série Art et sida, Jonathan raconte sur www.unaids.org son histoire.

Dites-nous ce qui s’est passé au Rwanda

En février 2006, Newsweek m’a envoyé en Afrique de l’Est pour un numéro spécial sur le 25e anniversaire de l’épidémie de sida. Avec Geoff Cowley (le correspondant médical de Newsweek), nous avons sillonné le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda – la plupart du temps sur les pas de Peter Piot, étant donné qu’il s’agissait de décrire ces 25 années à travers ses yeux et son vécu. Dans chacun des pays où nous sommes allés, nous avons rendu visite à des personnes vivant avec le VIH. Au Rwanda, au cours d’une interview, nous avons rencontré une femme du nom de Margaret. Elle a survécu au génocide, mais elle a été violée et a contracté le VIH. Nous avons aussi appris que du viol un enfant était né et qu’il était sans doute lui aussi séropositif. Margaret nous a fait part de ce qui lui était arrivé. Je n’avais jamais rien entendu d’aussi terrible. Le niveau de brutalité et de violence sexuelle qu’elle a eu à subir est inimaginable, sans parler du souvenir du massacre de toute sa famille. Il y avait tant de niveaux multiples de traumatisme par lesquels elle a dû passer et continue à passer 13 ans après.

Qu’avez-vous été amené à faire?

Son histoire m’a paru inimaginable, et j’ai voulu en savoir plus sur les enfants nés du viol et sur ce qu’ils deviennent. J’ai donc mené une enquête et appris qu’on estimait à 20 000 le nombre d’enfants nés de viols durant le génocide. J’ai décidé de retourner à plusieurs reprises et de rendre compte de l’histoire de ces femmes et de ces enfants en paroles et en images, afin de leur permettre de se faire entendre. Deux tiers des femmes que j’ai interviewées ont aussi contracté le VIH de leurs violeurs. Et du fait de la stigmatisation qui entoure le viol et le VIH, ces femmes et leurs enfants sont souvent totalement exclus de la communauté. Toutes les femmes à qui j’ai parlé – une trentaine à ce jour— pensent que l’avenir de leurs enfants est des plus sombres. Je leur ai demandé ce qu’elles feraient pour eux si elles en avaient les moyens, et elles ont toutes dit qu’elles feraient en sorte qu’ils aient une éducation. J’ai donc décidé de créer une fondation et récolter de l’argent pour payer les frais de scolarité de ces enfants.

Certaines des photographies prises par Jonathan

Torgovnik au cours de sa mission au Kenya, au

Rwanda et en Tanzanie font partie de l’exposition

ART et sida de l’ONUSIDA.

Nous recueillons des fonds en diffusant l’histoire de ces femmes – nous les faisons paraître dans des magazines de grande diffusion et nous sollicitons des dons. Nous avons reçu des dons importants après la parution d’articles en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Le public allemand s’est montré particulièrement généreux. Mobiliser les média et publier les récits – faire entendre la voix des femmes – est efficace à tous points de vue. Nous parvenons à atteindre des millions de personnes à qui nous faisons connaître cette situation, et nous mentionnons la fondation dans l'espoir de recevoir des dons de la part des lecteurs.

Est-il vrai que l’un des portraits que vous avez fait au Rwanda vient de remporter un prix prestigieux?

C’est exact, le prix annuel de la National Portrait Gallery du Royaume-Uni! J’ai soumis quelques-unes de mes photos et c’est l’un des portraits que j’ai fait au Rwanda qui a eu le premier prix parmi les 7000 œuvres qui ont pris part au concours. C’est une merveilleuse consécration pour moi en tant que photographe, mais c’est aussi une bonne occasion de sensibiliser le public et de diffuser largement les récits. Quand j’ai reçu le prix, la BBC par exemple a repris l’histoire, ce qui a contribué à sa diffusion.

En quoi cette expérience vous a-t-elle changé?

Ce projet a changé ma vie – aucun sujet ou projet auquel j’ai contribué ne m’a jamais donné un tel sentiment de mission à accomplir, aussi bien sur le plan artistique qu’humain. Et maintenant, ce qui m’intéresse particulièrement c’est de couvrir ce genre de questions. Ce voyage avec le Dr Piot, ce que j’ai appris de lui et de sa vie, et son dévouement sans faille à la lutte contre le sida, m’ont réellement incité à continuer à travailler sur ce sujet.

Certaines des photographies prises par Jonathan Torgovnik au cours de sa mission au Kenya, au Rwanda et en Tanzanie font partie de l’exposition ART et sida de l’ONUSIDA.

Liens:

Se rendre sur le site de la Fondation Rwanda

Ecouter l’entretien avec le sculpteur Mike Munyaradzi (en anglais)

Lire le reportage – Art africain contemporain et sida

Lire le reportage – Le Secrétaire général visite le nouveau bâtiment de l’ONUSIDA à Genève (en anglais)

Série en trois parties sur l'Art et le sida:

Partie 1: Art et sida: quand les mots ne suffisent pas

Partie 2: Art et sida: Paroles d’un sculpteur

Partie 3: L’Art source d’inspiration

Related

Feature Story

Le Président du Mexique donne la priorité à la lutte contre le sida

06 décembre 2007

06 décembre 2007 06 décembre 2007

Le Dr Piot a félicité le Président pour son

engagement à faire de la lutte contre le sida une

priorité et en particulier pour les politiques en

rapport avec l’épidémie élaborées par son

administration.

Dans le cadre d’une visite de six jours au Mexique, le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a rencontré M. Felipe Calderon Hinojosa, Président du Mexique, pour discuter de la manière d’accroître la collaboration pour renforcer la riposte au sida dans le pays.

Le Dr Piot a félicité le Président pour son engagement à faire de la lutte contre le sida une priorité et en particulier pour les politiques en rapport avec l’épidémie élaborées par son administration.

Des discussions sur la stratégie décentralisée de riposte au sida du Mexique – laquelle s’est avérée particulièrement efficace – étaient aussi à l’ordre du jour. Le Dr Piot a souligné que les capacités locales qui ont été renforcées grâce à ce modèle doivent servir d’exemple pour les autres pays.

La rencontre a eu lieu deux jours après que le Dr Piot ait participé à la célébration de la Journée mondiale sida au Mexique lors du Xème Congrès national sur le sida 2007. Reprenant le thème du Leadership mis en avant le 1er décembre, le Dr Piot a encouragé le Président du Mexique à maintenir son leadership dans le cadre de la coopération sud-sud sur le sida avec les leaders d’autres pays d’Amérique latine.

Concernant l’avenir en 2008, les deux hommes ont discuté de la prochaine Conférence internationale sur le sida qui se tiendra au Mexique en août prochain. Ce sera la première fois que l’événement aura lieu en Amérique latine. Le Président Calderon a reconnu l’importance de la conférence 2008 et déjà pris des dispositions pour être présent lors de la cérémonie d’ouverture, nouvelle qui a été chaleureusement accueillie par le Dr Piot.

Liens:

Lire le discours du Directeur exécutif de l’ONUSIDA lors de la cérémonie de clôture du Xème Congrès national sur le sida 2007 (pdf, 42,6 Kb) (en espagnol)

Plus d’informations sur la Journée mondiale sida

Feature Story

Art et sida : Paroles d’un sculpteur

06 décembre 2007

06 décembre 2007 06 décembre 2007

"La lutte contre le sida ne peut se faire en solo –

elle n’incombe pas seulement à l’ONUSIDA mais

aussi à grand nombre d’organisations et de pays.

Elle nous incombe à tous."

Mike Munyaradzi est né en 1967 à Guruve, au Zimbabwe. Fils du sculpteur de renommée mondiale, Henry Munyaradzi, Mike n’avait que 13 ans lorsque son père a commencé à l’initier à l’art. Dans la deuxième partie d’une série spéciale Art et sida, Mike parle de son vécu et de la signification de sa sculpture Eradication ainsi que du rôle de l’artiste dans la riposte à l’épidémie

Comment et pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans le monde de l’art?

J’y ai grandi. J’ai probablement commencé à sculpter alors que je n’avais que 13 ans – à cet âge je pouvais faire de petites choses – j’observais et j’essayais de copier mon père. Je n’ai pas fait les beaux-arts – j’ai tout appris de lui.

Qu’est-ce qui a inspiré et influencé votre art?

Surtout la nature et les animaux. Et aussi la culture des peuples dont je suis issu, les Shona et les Ndebele. Mon inspiration me vient aussi du monde moderne dans lequel nous vivons et des formes naturelles de la pierre sur laquelle je travaille. Quand je regarde la pierre brute, j’essaie de voir ce que je peux en tirer sans la dénaturer.

Vous avez appris de votre père – quelle est la meilleure leçon qu’il vous ait donnée?

Il m’a appris qu’il fallait respecter la forme naturelle de la pierre. Il me disait toujours “quand tu travailles sur une pierre, prend soin de ne pas détruire sa forme naturelle, essaie d’être en harmonie avec elle et de te laisser dicter par son aspect.” Pour moi, toute pierre brute est une sculpture en attente – il faut seulement la faire apparaître.

‘Eradication’ – comment ce projet a-t-il commencé?

C’est de la collaboration avec Dimitris de la Galerie de Ruwa et avec l’ONUSIDA que l’idée de cette commande a germé. Il fallait que ce soit une grande pierre, et il n’était guère facile de trouver la bonne. Les esquisses ont fait des allers-retours et j’ai fini par me mettre à la tâche. Et un beau jour, ils ont dit ok stop – c’est super! La sphère représente le globe terrestre. Je l’ai sculptée en creux comme si je nettoyais – et ceci représente les efforts déployés. La lutte contre le sida ne peut se faire en solo – elle n’incombe pas seulement à l’ONUSIDA mais aussi à grand nombre d’organisations et de pays. Elle nous incombe à tous..

Il nous faut purifier la terre, non seulement du VIH mais aussi du paludisme, de la tuberculose, du réchauffement climatique. Il s’agit dans la sculpture de débarrasser la terre, notre mère nourricière, de tout ce qui est mort et qui l’encombre et de la reconstruire. J’ai inclus trois sphères – l’une sur le côté et deux à l’arrière. Elles symbolisent les efforts concertés – non pas ceux d’une seule personne, ni d’une seule organisation mais de très nombreuses personnes. Celle au sommet est complète, elle émerge de la roche – c’est un monde nouveau qui en sort.

Que signifie la feuille au-dessus?

La feuille signifie la vie. Dans le monde, comme nous le savons, les arbres sont la vie et ceci est un symbole de la vie que nous essayons de préserver malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, d’où le symbole de la feuille.

Sometimes it might be difficult to explain to them

about HIV – about preventative methods, about

what young people should do. But with art we are

free to show that we should be able to protect

ourselves.

Parfois le matin, en me réveillant, je regardais la pierre avant même qu’elle ne devienne sculpture, et j’essayais d’entrevoir ce qu’elle me suggérait. Le globe à l’avant se trouvait déjà dans la pierre, il ne me restait qu’à suivre son contour et l’évider. Nous venons de parler de la feuille – en fait, la forme naturelle se trouvait dans la pierre brute – si vous aviez vu la pierre brute, elle ressemblait à une feuille.

Il m’arrivait aussi d’être à court d’idées, et tout ce que j’arrivais à faire c’était de tourner autour de la pierre et de la regarder. Certains matins par contre, je me levais plein d’idées et me mettais tout de suite au travail. Je demandais aussi I’opinion d’autres personnes, d’autres artistes.

Quel effet espérez-vous que votre sculpture aura sur le public?

J’espère que les gens verront qu’il est nécessaire d’œuvrer de concert pour éradiquer les problèmes qui frappent notre mère nourricière, la Terre. J’espère qu’ils comprendront pourquoi le globe est aussi lisse – j’aurais pu le faire rugueux, hérissé, mais je voulais dire: “Oui c’est vrai, nous avons ces problèmes mais ce n’est pas pour autant la fin du monde. Nous pouvons encore nous y atteler et les surmonter.”

Dans mon pays, le Zimbabwe, et en Afrique en général, la stigmatisation est très présente, mais on agit pour la dissiper. J’espère que ma sculpture y contribuera et incitera d’autres organisations à s’impliquer dans des actions de lutte contre le VIH.

Traditionnellement, l’art au Zimbabwe tend à être figuratif – votre sculpture est plutôt abstraite, qu’en pensez-vous?

Il est vrai que par le passé je ne faisais pas beaucoup d’abstrait. Mais à présent, depuis ‘Eradication’, je suis prêt à en faire davantage. “Eradication” a été une bonne remise en question.

En tant qu’artiste, quel est votre rôle dans la riposte au sida?

Les artistes peuvent jouer un rôle de premier plan. Je peux naturellement sculpter quelque chose qui ait trait au sida et le montrer à mes compatriotes. Il est parfois difficile d’expliquer certaines choses concernant le VIH – les méthodes de prévention, les mesures que les jeunes doivent prendre. Mais avec l’art, nous sommes libres de montrer que nous devrions être capables de nous protéger.

Continuerez-vous à vous occuper de questions ayant trait au sida?

Certainement, surtout maintenant que j’ai fait ce projet.

Liens:

Ecouter l’entretien avec le sculpteur Mike Munyaradzi (en anglais)

Lire le reportage – Art africain contemporain et sida

Lire le reportage – Le Secrétaire général visite le nouveau bâtiment de l’ONUSIDA à Genève (en anglais)

Série en trois parties sur l'Art et le sida:

Partie 1: Art et sida: quand les mots ne suffisent pas

Partie 2: Art et sida: Paroles d’un sculpteur

Partie 3: L’Art source d’inspiration