Feature Story

Le site iwantPrEPnow a vu le jour par nécessité

28 novembre 2019

28 novembre 2019 28 novembre 2019Lorsque Greg Owen a entendu parler d’un médicament à prendre tous les jours et qui empêche la contamination au VIH, il n’en a pas cru pas ses oreilles. Ce Londonien a ensuite commencé à demander autour de lui, et ses amis lui ont dit que la prophylaxie pré-exposition (PPrE) était uniquement disponible aux États-Unis ou en participant à l’essai clinique PROUD en Angleterre.

« Début août 2015, j’ai finalement réussi à me procurer ce médicament par le biais d’un ami », se souvient-il. « Le lendemain, je suis allé me faire dépister et le résultat a été positif. » Bouleversé, il a eu l’impression que le système avait failli à sa mission.

« C’était trop tard pour moi, mais la nécessité et la colère aidant, nous avons décidé de faire quelque chose », explique M. Owen. Son ami, Alex Craddock, prenait la PPrE. Il devait continuer à prendre ce médicament qu’il recevait des États-Unis. À eux deux, ils ont commencé à s’aider mutuellement et à aider leurs proches.

Ils ont alors rassemblé autant d’informations que possible sur la PPrE avant de lancer le site iwantPrEPnow le 19 octobre 2015.

Malgré son budget et un temps de préparation restreints, mais à grand renfort de publicité, iwantPrEPnow a attiré l’attention d’un public toujours plus large. Le nombre de visites a explosé.

« Nous n’avions pas d’objectif précis, mais notre communauté avait clairement besoin de conseils et d’un accès au médicament », continue M. Owen.

En Angleterre, plus de 10 000 personnes prennent la PPrE dans le cadre d’un essai. Au Pays-de-Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, la PPrE est disponible dans les cliniques de santé sexuelle du National Health Service (NHS). De nombreuses autres personnes s’approvisionnent en ligne.

Pour M. Owen, organisateur de soirée devenu militant et coordinateur à plein temps, le succès de la sensibilisation sur le VIH et de la démocratisation de nouveaux médicaments est à mettre au compte de 30 années de lutte contre le sida.

« La PPrE change la donne, car elle représente le maillon manquant d’une chaîne », indique-t-il. « Nous avons déjà milité pour des dépistages réguliers, pour encourager l’utilisation des préservatifs et pour que les personnes suivent un traitement le plus tôt possible. Tout cela fait partie de notre riposte, une prévention combinée nécessaire pour lutter contre l’épidémie. »

Selon Will Nutland, cofondateur de Prepster, un groupe s’engageant pour que la PPrE soit prise en charge par le NHS en Angleterre, ce médicament figure parmi les outils de prévention du VIH les plus efficaces et rentables de tous les temps.

« Aucune autre forme de prévention du VIH n’a eu un effet similaire sur les contaminations au VIH dans une ville comme Londres », déclare-t-il.

La moitié des nouvelles infections au Royaume-Uni touche les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Au cours des deux dernières années, le nombre de nouveaux cas parmi cette population a toutefois reculé de 30 % dans tout le pays selon des données sur le VIH fournies par Public Health England. À Londres, cette baisse atteint même 44 %.

Les sites Prepster et iwantPrEPnow ont été lancés à une semaine d’intervalle. Leurs fondateurs ne se connaissaient pas, si bien que lorsqu’ils ont remarqué qu’ils poursuivaient un objectif commun, ils se sont rencontrés et collaborent depuis lors dans la plupart de leurs projets.

Pour M. Owen, la PPrE a aussi changé les règles du jeu. « Aujourd’hui, des générations entières parlent de sexe sans avoir honte », explique-t-il. Il pense que c’est une libération après des décennies de honte, de décès et de maladies liés au sexe sans préservatif.

Les militantes et militants ont l’impression que cela donne un nouveau souffle à la lutte contre le VIH. M. Owen est fier d’appartenir à cette communauté généreuse, aimante et dynamique. Il déclare que leur but commun a rassemblé de nombreuses parties prenantes venant d’horizons différents.

« La PPrE doit être mise à disposition de tous et toutes, et pas uniquement dans les cliniques de santé sexuelle », dit-il en rejoignant ici l’avis de M. Nutland.

Leur objectif sur le long terme consiste à sensibiliser davantage sur le thème de la PPrE et à améliorer son accès afin que tout le monde puisse en profiter, en particulier les femmes, les personnes transgenres et les communautés de personnes de couleur.

« Une communauté assure que personne n’est oublié », conclut M. Owen. « Une véritable communauté ne rejette personne. »

Vidéo

Region/country

Related

Feature Story

Des groupes reposant sur des communautés apportent des médicaments dans des zones reculées de République centrafricaine

21 novembre 2019

21 novembre 2019 21 novembre 2019Zemio est une ville coupée du reste du monde. Seuls de rares convois et peu de marchandises atteignent cette région reculée située au sud-est de la République centrafricaine. Les infrastructures sont quasi inexistantes et les routes sont parsemées de postes de contrôle illégaux occupés par des hommes armés.

Dans cette zone, plus de 40 000 personnes sont déplacées des suites du conflit et 30 000 autres au moins ont été forcées de fuir vers les états voisins du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo.

Selon le gouvernement centrafricain, la prévalence du VIH au Haut-Mbomou où se situe Zemio est plus de trois fois supérieure (12 %) au reste du pays, ce qui en fait la région la plus touchée.

Pourtant, les groupes communautaires de thérapie antirétrovirale lancés en 2016 par Médecins Sans Frontières permettent aux personnes vivant avec le VIH de s’entraider et de s’apporter un soutien mutuel.

À Zemio, ce programme est une lueur d’espoir dans un conflit oublié.

Region/country

Related

Feature Story

Jamaïque : lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH

19 novembre 2019

19 novembre 2019 19 novembre 2019Rachel Allen (nous avons changé son nom) vit à Kingston en Jamaïque. Elle était en bonne voie d’accepter son statut sérologique positif et voulait reprendre sa vie lorsqu’elle a constaté avec effroi que la procédure de candidature à l’école de soins infirmiers où elle voulait étudier comportait un test du VIH.

Jane Williams et Paul Brown (nous avons changé leurs noms) s’aimaient et souhaitaient fonder une famille. Toutefois, des professionnel(le)s de santé ayant appris que Mme Williams avait le VIH lui ont fait comprendre leur désaccord. Un infirmier lui a même dit qu’elle ne devrait pas avoir d’enfants à cause de son statut. Une médecin l’a même traitée de « folle. »

Ce type d’expériences est encore monnaie courante chez les personnes vivant avec le VIH explique Jumoke Patrick, directeur exécutif du Jamaica Network of Seropositives. L’organisation a vu le jour en 2005 afin de permettre aux personnes vivant avec le virus de signaler toute violation de leurs droits. Aujourd’hui, le Jamaican Anti-Discrimination System (JADS) apporte un système officiel de signalement des incidents, ainsi qu’un dispositif de recours.

Pour M. Patrick, ce service est essentiel, car il offre un canal pour pointer du doigt les formes de stigmatisation et de discrimination. Il s’agit d’une première étape pour permettre aux personnes vivant avec le VIH d’accéder à des services, de vivre à 100 % et de mener une existence productive.

M. Patrick poursuit : « Les personnes séropositives n’utilisent pas les services proposés par peur de la stigmatisation et de la discrimination, ce qui explique le recul de l’accès à ces services. La stigmatisation et la discrimination sont l'explication numéro 1 de notre retard pour ce qui est d’amener les personnes vivant avec le VIH à suivre un traitement. J’ai en effet besoin de savoir que mon statut ne sera pas utilisé contre moi avant de le révéler. »

Les personnes confrontées à la stigmatisation et à la discrimination dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’emploi peuvent le signaler à un membre du JADS responsable des recours. Le contact se fait généralement par le biais d’un relais communautaire au sein de leur région administrative de santé, d’une autre organisation de la société civile ou du mécanisme de traitement des plaintes du ministère de la Santé. Les personnes à l’origine de la plainte remplissent un formulaire avant d’avoir un entretien avec l’un des quatre membres du JADS responsables des recours de leur district. Un comité se penche ensuite sur chaque cas et émet des recommandations concernant une enquête. Tout cela repose sur la médiation et la confidentialité. Certaines personnes retirent leur plainte, mais celles qui veulent aller jusqu’au bout disposent des services d’un avocat.

« Si vous souhaitez déposer un recours, vous devez porter plainte, mais cela ne signifie pas pour autant que vous n'avez pas droit à un accompagnement », explique Nadine Lawrence, l'une des membres du JADS responsables des recours. « Cela fait une grande différence lorsque vous reprenez la maîtrise sur votre destin. Vous êtes alors capable de vous réinsérer dans la société et de mener une existence positive. »

La plupart des dossiers concernent des comportements dans des situations de soin, la rupture du secret professionnel et le harcèlement au travail. Mme Lawrence a déjà aidé des personnes dont le statut sérologique avait été révélé à leur chef par leurs collègues. Pour d’autres, ce sont des professionnel(le)s de santé de leur communauté qui ont révélé leur séropositivité.

Que dirait-elle à quelqu’un qui a été victime d’une injustice, mais qui n’ose pas la signaler ? « Notre organisation existe afin de favoriser l’émancipation des personnes séropositives. Nous signons une charte de confidentialité. Faites confiance au système », déclare-t-elle. « Car il fonctionne. »

Cela a été le cas pour Mme Allen. Des membres du JADS responsables des recours ont contacté le ministère de la Santé pour remettre en question le test du VIH nécessaire pour intégrer l’école de soins infirmiers. Le service juridique du ministère est intervenu et a envoyé une lettre à l’établissement lui indiquant que cette pratique était illégale. La direction de l’école a fini par retirer ce point de son formulaire d’admission.

Le système a également fonctionné pour Mme Williams et M. Brown qui ont reçu des excuses par écrit. Par ailleurs, leur plainte a été à l’origine d’un programme de formation destiné au personnel médical portant sur les droits de la santé de la reproduction et sexuelle des personnes vivant avec le VIH.

Region/country

Feature Story

Recul toujours inférieur aux attentes du nombre de nouvelles infections au VIH chez les adultes

14 novembre 2019

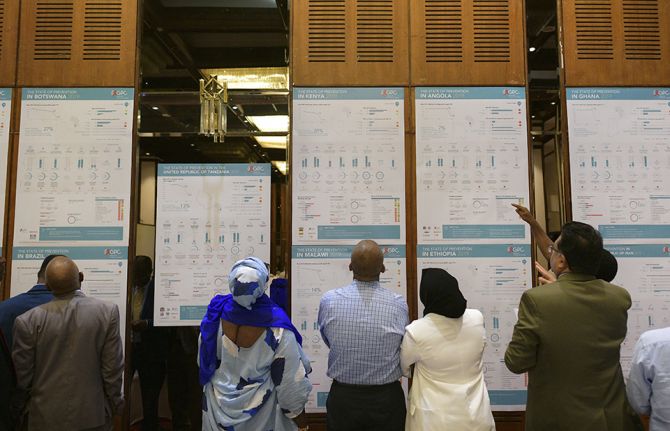

14 novembre 2019 14 novembre 2019Au titre de coorganisateurs de la Global HIV Prevention Coalition, l’ONUSIDA et le Fonds des Nations Unies pour la Population ont publié un nouveau rapport sur les progrès réalisés en vue de réduire le nombre de nouvelles infections au VIH dans 28 pays particulièrement touchés par le virus. Ce document a été présenté en marge du Sommet de Nairobi sur le CIPD25 au cours de la réunion de haut niveau de la Global HIV Prevention Coalition organisée le 12 novembre.

À eux seuls, ces 28 pays concentrent 75 % des nouvelles infections chez les adultes, ce qui représente pour 2018 1,2 million des 1,7 million de nouveaux cas dans le monde. Ce rapport, Implementation of the HIV prevention 2020 road map, révèle que les nouvelles contaminations chez les adultes ont baissé de 17 % en moyenne depuis 2010 parmi les pays de la coalition. Ce chiffre est légèrement supérieur au recul de 13 % au niveau mondial, mais il reste bien en deçà des 60 % nécessaires en 2018 pour atteindre les objectifs mondiaux de prévention du VIH.

« L’épidémie de VIH a commencé il y près de 40 ans et il est inacceptable que les gouvernements et les leaders continuent de fermer les yeux sur des problèmes difficiles », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les investissements dans la prévention du VIH ne correspondent pas aux besoins de notre public. Dans certains pays, même les biens de première nécessité comme les préservatifs ne sont pas disponibles, accessibles ou abordables dans les zones rurales, par les jeunes ou les populations clés. »

Le rapport montre que certains pays ont réalisé des progrès importants avec 12 pays ayant réduit les nouvelles infections au VIH chez les adultes de 26 % ou plus depuis 2010. Cela inclut des nations où se trouvent des foyers majeurs de l’épidémie comme l’Afrique du Sud avec un recul de 39 %, la République démocratique du Congo (-37 %), l’Ouganda (-36 %) et le Zimbabwe (-28 %).

Certains pays de la coalition ont toutefois enregistré une augmentation préoccupante, notamment le Nigeria où les nouvelles infections au VIH chez les adultes ont augmenté de 8 %, ainsi que le Pakistan qui connaît une épidémie à croissance rapide parmi les populations clés (+56 %). En moyenne, les nouvelles infections au VIH dans les pays n’appartenant pas à la coalition sont restées relativement stables entre 2010 et 2018.

Le rapport révèle certes quelques progrès dans la création de programmes destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes, mais la Global HIV Prevention Coalition estime qu’en 2018, seulement 34 % des zones à forte prévalence du VIH disposaient de programmes complets de prévention du VIH s’adressant spécialement aux femmes et aux filles. Un résultat bien loin de l’objectif mondial de proposer ces services à 90 % des adolescentes et des femmes d’ici 2020. Au cours de cette rencontre, Nyasha Sithole de l’Athena Network a lancé un vibrant appel pour investir dans les adolescentes et les jeunes femmes, ainsi que pour les impliquer dans les programmes de prévention du VIH, mais aussi de santé de la reproduction et sexuelle.

La Global HIV Prevention Coalition a été créée en 2017 pour renforcer les engagements et les investissements en faveur de la prévention du VIH afin de parvenir à l’objectif de prévention 2020 prévoyant de réduire les nouvelles infections de 75 % chez les adultes d’ici 2020 (par rapport à 2010). Sa valeur ajoutée est clairement visible dans de nombreux pays cibles et au-delà. Les pays confirment que la coalition favorise une approche plus systématique et structurée des programmes de prévention du VIH et instaure une dynamique dans la plupart des 28 pays. Toutefois, il reste encore fort à faire pour tenir les promesses au niveau mondial.

« La coalition est une plateforme importante pour les pays. Elle leur permet d’échanger sur leurs avancées et leurs expériences dans la prévention du VIH. Elle nous fournit également de très bonnes conditions pour prendre des actions communes en vue de réduire les nouvelles infections et de freiner la propagation du virus. C’est la clé pour parvenir à l’Objectif de développement durable visant à mettre fin au sida d’ici 2030 », a expliqué Yu Xuejun, vice-ministre chinois de la Santé et président du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA.

Afin d’accélérer les progrès pour stopper les nouvelles infections au VIH, il est urgent d’accélérer la dynamique en renforçant les investissements, en s’attaquant à la stigmatisation et à la discrimination liées au virus, mais aussi aux barrières législatives, politiques et structurelles à la prévention du VIH, en particulier celles concernant les adolescentes et les jeunes femmes, les populations clés et leurs partenaires sexuels, et en prenant des mesures pour élargir les ripostes reposant sur les communautés.

« Je suis convaincue que les actions en provenance des communautés sont essentielles non seulement pour la prévention du VIH, mais aussi pour tous les problèmes de santé. C’est la raison pour laquelle nous avons fait des soins de santé primaires la pierre angulaire de la couverture sanitaire universelle au Kenya », a indiqué Sicily Kariuki, cheffe de cabinet du ministère kenyan de la Santé.

Il sera possible de mettre fin au sida en prenant ces mesures fondamentales et en intensifiant les efforts pour combler les écarts récurrents dans la couverture des programmes, mais aussi en assurant que les services et les programmes communautaires soient disponibles pour toutes les personnes qui en ont besoin.

Au cours de cette rencontre présidée par la cheffe de cabinet du ministère kenyan de la Santé et par le ministre zambien de la Santé, des représentants des pays de la coalition ont pris des engagements ambitieux et ont promis de renforcer chez eux la prévention du VIH.

Sommet de Nairobi sur le CIPD25

Related

Feature Story

Première rencontre en personne entre la Directrice exécutive de l’ONUSIDA et des donateurs clés

13 novembre 2019

13 novembre 2019 13 novembre 2019En amont de l’ouverture du Sommet de Nairobi sur la CIPD25, Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, et Peter Eriksson, ministre suédois de la Coopération internationale pour le développement, ont présidé ensemble un petit-déjeuner ministériel rassemblant des pays donateurs et des partenaires clés. Leur objectif était de souligner les besoins de l’ONUSIDA afin que l’organisation soit un moteur de la riposte mondiale au VIH.

Depuis sa prise de fonction au poste de Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Mme Byanyima a rencontré pour la première fois plusieurs donateurs et partenaires clés de l’ONUSIDA. Elle en a profité pour promettre d’adopter une approche féministe dans le développement de l’ONUSIDA.

« L’ONUSIDA telle qu’elle émerge des défis des deux à trois dernières années se trouve à la croisée des chemins et mes priorités vont tout d’abord à notre personnel. Nous devons guérir les blessures, renforcer la confiance et clore le chapitre du passé. Je veux que le travail fantastique de l’ONUSIDA soit à nouveau synonyme de joie », a déclaré Mme Byanyima.

Katherine Zappone, ministre irlandaise de l’Enfance et de la Jeunesse, Christopher MacLennan, sous-ministre adjoint du Canada aux Enjeux mondiaux et du développement, ainsi que d’autres chefs de délégation ont applaudi l’intention de l’ONUSIDA de faire prendre un tournant à la culture de l’organisation.

« Depuis des années, l’ONUSIDA est en première ligne de la riposte au sida. Le Canada a toujours offert son soutien indéfectible et nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée de Winnie », a déclaré M. MacLennan.

Les ministres et porte-parole de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de la Finlande, de l’Irlande, du Luxembourg, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse ont encouragé l’ONUSIDA à poursuivre son rôle de pionnière dans la promotion de solutions et de ripostes dirigées par les communautés. Toutes et tous ont également mis en avant le besoin de tirer profit des capacités uniques de l’organisation et d’exploiter son expertise des droits humains afin d’affronter les barrières sociales et politiques qui entravent les progrès liés au VIH.

« Nous devons améliorer l’intégration des droits et de la santé de la reproduction et sexuelle au sein de la riposte au VIH si nous voulons atteindre nos objectifs », a expliqué M. Eriksson. « Le Programme commun est un acteur très important pour faire progresser la santé de la reproduction et sexuelle. »

Cette rencontre a également rassemblé une délégation de plusieurs organismes coparrainants de l’ONUSIDA : le Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). « Le PNUD s’engage à travailler avec l’ONUSIDA pour aider les gouvernements à créer un environnement légal, politique et réglementaire favorisant des ripostes au VIH efficaces et fondées sur le droit », a indiqué Achim Steiner, l’Administrateur du PNUD.

L’ONUSIDA, les pays donateurs et partenaires ont reconnu le besoin d’établir un partenariat avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme afin d’assurer la pérennité de la riposte au VIH.

Cette rencontre était la première d’une série de rendez-vous programmés en vue d’intensifier l’engagement collectif et de renforcer la collaboration alors que l’ONUSIDA se lance dans l’élaboration d’un nouveau plan stratégique sur le VIH.

Sommet de Nairobi sur la CIPD25

Related

Feature Story

Intervention passionnée de Gareth Thomas, ancien capitaine de l’équipe de rugby du Pays de Galles, à propos de la lutte contre les stigmatisations liées au VIH

11 novembre 2019

11 novembre 2019 11 novembre 2019Au cours d’une rencontre en marge de la 17e conférence européenne sur le sida organisée à Bâle du 6 au 9 novembre 2019, Gareth Thomas a indiqué qu’il était urgent d’affronter ouvertement les stigmatisations liées au VIH. La star du rugby a affiché sa volonté d’aider à instaurer un environnement, qui mettrait fin à la stigmatisation, permettrait de prendre des décisions éclairées et de parler sans détour du VIH.

L’ancien capitaine de l’équipe galloise de rugby reprenait la parole pour la première fois en public depuis l'annonce de son statut sérologique. Il a évoqué les réactions bouleversantes et le soutien populaire qui ont suivi cette nouvelle, ainsi que la diffusion du documentaire de la BBC relatant sa vie avec le VIH. Ce dernier inclut notamment une séquence sur sa participation au triathlon International Iron Man au Pays de Galles.

Il a également parlé de sa volonté de montrer au grand public que le virus n’empêche pas de vivre sainement et en pleine forme pendant de nombreuses années. Pour le champion, trop peu de personnes savent que, grâce aux progrès actuels de la médecine, les personnes vivant avec le VIH, qui suivent un traitement efficace ne peuvent plus transmettre le VIH.

« J’avais envie de remettre délibérément la stigmatisation en question », a déclaré M. Thomas. « Je voulais montrer à tout le monde que j’étais capable de nager 4 km dans la mer, de faire 180 km en vélo et de courir un marathon avec le VIH. Si j’en suis capable, alors nous pouvons tout faire. Depuis lors, je n’ai reçu que des messages de soutien et de sympathie. »

Animée par le Directeur de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale, Vinay Saldanha, cette rencontre a mis en lumière le potentiel des partenariats visant à mettre fin au sida. Y participait un panel de spécialistes du monde entier travaillant dans le domaine des organisations dirigées par les communautés, du financement et des partenariats internationaux, ainsi que des activistes vivant avec le VIH.

Bruce Richman est militant, fondateur et directeur exécutif de la campagne Indétectable = Intransmissible (I = I). Il a d'abord évoqué l’importance de la campagne I = I pour surmonter les stigmatisations des personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus. Il a ensuite expliqué comment la campagne s’est transformée en mouvement populaire visant à réduire la peur et l’incompréhension entourant le VIH.

« I = I libère les personnes vivant avec le VIH de la crainte de transmettre le virus », a expliqué M. Richman. « Cela fait plus de 35 ans que les stigmatisations liées aux VIH nous accompagnent et nous tuent. I = I jette les bases de notre partenariat pour mettre un terme à la stigmatisation. »

Marion Wadibia, responsable de NAZ Project, une organisation caritative londonienne dédiée à la santé sexuelle, a quant à elle abordé la manière dont les partenariats peuvent apporter aux personnes oubliées des services de santé sexuelle adaptés aux différentes cultures. « Nous devons intégrer l’aspect ethnique dans notre travail », a-t-elle indiqué.

Elle a été rejointe par d’autres spécialistes qui ont évoqué l’importance d’utiliser des approches plus audacieuses sortant des sentiers battus en vue de mettre fin au sida dans toutes les communautés et auprès de toutes les populations. Rageshri Dhairyawan du Barts Health NHS Trust à Londres a pris comme exemple le programme Soul Sisters. Ce dernier apporte un soutien, des services de santé sexuelle et une prévention du VIH aux femmes victimes de violences conjugales. « Les violences à l’égard des femmes et des filles sont un vecteur essentiel de la transmission du VIH », a indiqué M. Dhairyawan.

Organisée par Gilead Sciences, la conférence « Together We Can » a rassemblé un aréopage de spécialistes, de scientifiques, de chercheurs et chercheuses, d'activistes de la cause du VIH, ainsi que des organisations communautaires de personnes vivant avec le VIH afin d’échanger sur les dernières avancées en vue de mettre fin au sida en Europe.

Une attention toute particulière a été accordée aux épidémies de VIH, qui s’intensifie en Europe de l’Est et en Asie centrale. Les progrès pour atteindre les objectifs 90–90–90 ont été examinés à la loupe, et une place d'honneur a été réservée aux villes et agglomérations qui ont rejoint le réseau Les villes s’engagent. Les spécialistes ont également abordé les modèles de soin destinés à la population vieillissante vivant avec le VIH ainsi que l’élimination des stigmatisations et discriminations liées au virus.

Des webcasts, des présentations et des ePosters de la 17e conférence européenne sur le sida sont disponibles pendant trois mois dans la Resource Library de l’European AIDS Clinical Society.

En savoir plus

Related

Feature Story

Promouvoir pas à pas l’égalité des sexes au Brésil

30 octobre 2019

30 octobre 2019 30 octobre 2019Daniela de Barros, assistante aux finances au sein du bureau de pays de l’ONUSIDA au Brésil, est également un point focal de l’ONUSIDA pour le genre en Amérique latine et aux Caraïbes.

Lorsqu’on lui demande d’où vient son envie d’aider les autres et de défendre l’égalité, elle se souvient d’un geste de générosité dans son enfance. « C’était un de ces moments où un rêve devient soudainement réalité. Quand ma sœur et moi étions petites, nos parents ne pouvaient pas nous payer de cours de danse classique. Mais la sœur de leur meilleur ami avait une école de danse et, un jour, elle nous a invitées à participer gratuitement à ses cours. Depuis, je n’ai jamais cessé de danser. » Madame de Barros explique que la danse lui a appris la discipline, l’organisation, la concentration et à faire le lien entre le « corps et l’esprit » aussi bien dans sa vie privée que professionnelle.

« Outre ces compétences fondamentales que j’utilise constamment dans mon travail et avec mes deux ados, j’ai tiré un autre enseignement essentiel de mes années de danse classique : j’ai appris à créer un lien avec moi-même et à révéler mon potentiel et ma force intérieure », déclare-t-elle. « Et n’est-ce que ce que nous attendons d’une initiative aussi importante que le Plan d’action pour l’égalité des sexes de l’ONUSIDA ? Autonomiser, émanciper et faire évoluer toutes les femmes au sein et en dehors de notre organisation ? »

À son poste de surveillance des aspects financiers, administratifs et opérationnels au sein du bureau de pays de l’ONUSIDA, madame de Barros a constaté que la gestion du changement est primordiale pour préserver la motivation du personnel. « Même si un changement est source d’insécurité, en définitive, il peut insuffler une bouffée d’air frais. J’ai appris à reconnaître que cela est important pour les organisations. »

Madame de Barros est persuadée qu’il est temps d’encourager les femmes à croire à la faisabilité de leurs objectifs. « Le Plan d’action pour l’égalité des sexes au sein de l’ONUSIDA renforce non seulement la confiance que nous avons en nous et notre courage, mais il invite aussi les hommes à apporter leur soutien à leurs collègues femmes », continue-t-elle.

Madame de Barros est certaine que « l’ONUSIDA l’a choisie », plutôt que l’inverse. « J’ai étudié les relations internationales et j’ai toujours voulu travailler pour les Nations Unies, mais j’avoue n’avoir jamais entendu parler de l’ONUSIDA jusqu’à ce qu’un ami me dise de postuler à mon poste actuel », se souvient-elle. « J’ai beaucoup évolué et appris de l’organisation. »

Elle raconte que passer le cap de la quarantaine a été source de changements considérables chez elle. Elle veut à présent s’engager dans des projets qui transforment la vie des gens. Elle donne ainsi depuis six mois des cours de danse classique à des femmes et elle va bientôt concrétiser ce qu’elle décrit comme « la renaissance d’un vieux rêve » : enseigner la danse à des enfants et des ados vivant dans des communautés déshéritées de Brasília où elle réside.

« J’aime me dire que la danse classique correspond au principe suivant du bouddhisme : nous percevons notre monde extérieur de l’intérieur. En travaillant sur notre monde intérieur, nous pouvons changer notre environnement. Là est la force de la danse, et c’est la voie qu’elle nous montre. C’est exactement ce que je souhaite transmettre aux enfants et aux femmes dans mon projet. »

Region/country

Feature Story

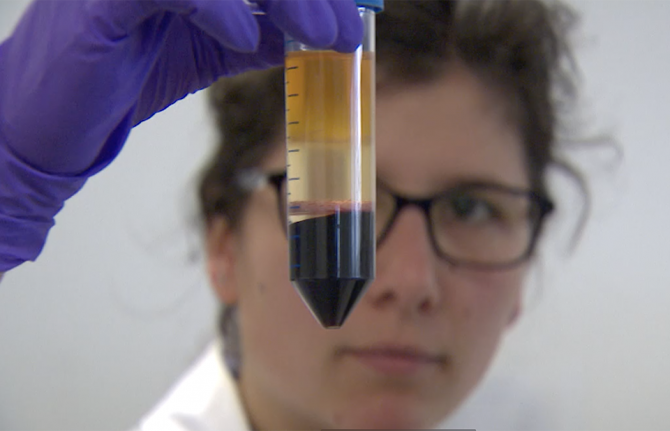

À la recherche d’un remède contre le VIH : un laboratoire belge étudie l’augmentation de la charge virale

17 octobre 2019

17 octobre 2019 17 octobre 2019Linos Vandekerckhove a fait ses études dans une école de médecine, décision logique pour quelqu’un féru de biologie dans sa jeunesse. En 2001, après avoir travaillé deux ans dans le domaine de la médecine interne, il a eu la chance de passer une année entière en Afrique du Sud.

« Je me suis retrouvé au cœur de la tempête. Chaque jour ou presque, une personne venait dans la clinique pour mourir dans les 48 heures d’une maladie liée au sida », se souvient-il.

Il revient transformé dans sa Belgique natale. « Cette expérience m’a ébranlé, car, en Europe, le traitement était disponible immédiatement, et d’un coup, j’ai eu l’impression que certaines personnes payaient très cher. »

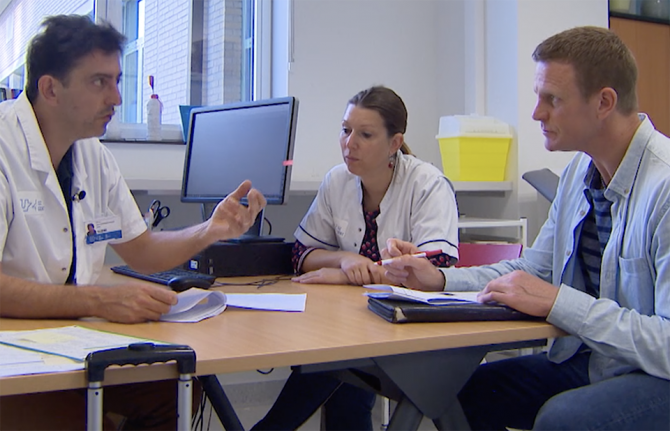

Ne souhaitant pas retourner en milieu hospitalier, il choisit de travailler quelques jours par semaine dans un laboratoire de virologie spécialisé dans le VIH. Après son doctorat, il souhaite rester dans la recherche sur le VIH et intègre l’hôpital universitaire de Gant en Belgique. Après plusieurs années à travailler auprès des patientes et patients, il finit par dégager plus de temps à consacrer à la recherche. En 2009, il ouvre son propre laboratoire, le HIV Cure Research Center Ghent, et un an plus tard, il passe cinq mois aux États-Unis à San Francisco pour se familiariser avec les recherches sur un remède.

« Mon congé sabbatique m’a permis de prendre de l'élan », explique-t-il. Son laboratoire de recherche emploie aujourd’hui 20 personnes.

Son équipe vient de terminer une étude auprès de 11 personnes vivant avec le VIH. Il s’agissait d’interrompre leur thérapie antirétrovirale afin de permettre aux scientifiques d’observer l’augmentation de la charge virale.

« Un comité d’éthique a dû valider notre protocole et nous avons bien entendu prévu des échanges avec les patientes et patients afin d’analyser les facteurs de stress liés à l’arrêt de leur traitement et aux essais consécutifs », indique M. Vandekerckhove. Son équipe a fait en sorte que les huit à neuf procédures soient faiblement invasives et durent une seule journée, afin que les volontaires puissent retourner travailler au bout de deux jours. Une équipe technique se rendait régulièrement chez les volontaires pour prélever des échantillons de sang afin de réduire les inconvénients.

« Nous souhaitions impliquer les volontaires au maximum et leur montrer notre soutien du début à la fin », explique-t-il.

Deux conclusions émergent de l'étude : 15 à 36 jours sont nécessaires à l’augmentation de la charge virale et cette dernière se produit de manière aléatoire. L’équipe a en effet découvert plus de 200 évènements distincts à l’origine de l’augmentation, que ce soit dans les intestins, les nœuds lymphatiques ou « à peu près partout où des cellules immunitaires sont présentes. »

L’équipe autour de M. Vandekerckhove a également découvert que le virus développe une forme propre, similaire à un code-barres ou à une empreinte digitale, selon l’endroit du corps où il se multiplie. L'équipe de recherche a identifié plusieurs virus, ce qui indique qu’il ne s’agit pas d’un seul et même virus qui surgit d’un réservoir, mais que l’augmentation repose sur de nombreux évènements.

« Nous avons analysé 30 codes-barres par type de cellules et près de 400 codes-barres par personne », indique-t-il.

Face à ce volume, l'équipe a demandé l’aide de virologues et de spécialistes en statistique.

« Notre étude révèle que c’est une erreur d’utiliser un médicament qui ne vise que les nœuds lymphatiques. Elle prouve au contraire qu’il faut se concentrer sur plusieurs organes et non pas se limiter à un seul en particulier », continue M. Vandekerckhove.

Peter Godfrey-Faussett, conseiller scientifique auprès de l’ONUSIDA, a félicité le HIV Cure Research Center Ghent. « Un travail aussi détaillé améliore notre compréhension des réservoirs où le VIH « se cache » au cours d’un traitement réduisant la présence du virus dans le sang », explique-t-il.

Selon lui, cette étude met en avant les nombreux défis présentés par le virus, car le VIH peut se multiplier à partir de réservoirs multiples et variés. « Voilà pourquoi il est si important de comprendre parfaitement la nature des réservoirs pour trouver un remède. »

M. Vandekerckhove reste optimiste et rappelle que la thérapie génique a relevé pendant longtemps de la science-fiction et qu’elle est aujourd’hui une réalité.

« Nous devons mettre la recherche à la portée des patientes et patients », précise-t-il. Pour lui, un remède est un aspect du VIH parmi beaucoup d’autres à ne pas oublier.

Son compatriote, Jonathan Bossaer, partage entièrement cet avis. Il y a dix ans, il est tombé très malade en Afrique du Sud et il a découvert peu après son statut sérologique positif. Après plusieurs années d’errance et la mort d’un ami, il s’est rendu compte qu’il était temps de changer.

« J’ai pu me défaire de la frustration et de la honte qui m’ont accompagné pendant près de huit ans. Cela m’a libéré », se souvient M. Bossaer. Il crée par la suite une association visant à sensibiliser sur la stigmatisation liée au VIH. « Positively Alive s’est fixé trois missions principales : informer les personnes sur le VIH, faire taire les craintes vis-à-vis du VIH et aider à mettre un terme au VIH en récoltant de l’argent » explique-t-il.

La moitié des fonds collectés est envoyée à un orphelinat en Afrique du Sud et l’autre est versée au centre de recherche de M. Vandekerckhove. « Mettre un terme à l’épidémie de VIH et de sida est un véritable défi. La recherche sur un remède et un vaccin ont besoin de notre soutien inconditionnel », poursuit M. Bossaer.

Après un bref silence, il continue : « La bataille est loin d’être gagnée, mais nous sommes en bonne voie. »

Related

Feature Story

Ramener la prévention du VIH sur le devant de la scène lors la Marche des fiertés au Brésil

17 octobre 2019

17 octobre 2019 17 octobre 2019En juin 2019, plus de 3 millions de personnes sont descendues dans les rues de São Paulo pour fêter ensemble la Marche des fiertés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI), ainsi que le 50e anniversaire des émeutes de Stonewall qui ont marqué un tournant dans la lutte pour les droits LGBTI. Pour Almir Nascimento, chef d’entreprise gay, 2019 a été l’année de son retour dans l’organisation de cette manifestation après 20 ans d’absence.

Sa décision est la conséquence d’un constat alarmant : au Brésil, le nombre de nouvelles infections au VIH ne cesse d’augmenter chez les jeunes, en particulier les jeunes gays et les femmes transgenres. Pendant longtemps, M. Nascimento avait pourtant cru que la mobilisation des années 1990 et l’arrivée de la thérapie antirétrovirale suffiraient à mettre un terme à l’épidémie du VIH.

« L’épidémie avait atteint son point culminant lorsque j’ai participé pour la première fois à l’organisation de la Marche en 1999 et 2000. À l’époque, j’avais l’impression que nous avions fait des progrès majeurs et j’étais persuadé que cela suffirait pour arrêter le VIH », se souvient-il. « Mais, il y a quatre ou cinq ans, j’ai commencé à remarquer une recrudescence des nouvelles contaminations parmi les personnes gays, bisexuelles et transgenres et, pire encore, qu’elles décédaient très jeunes des suites du sida. Cette situation m’a poussé à revenir. J’ai aidé à l'organisation du défilé en mettant en place une discussion publique sur le VIH et le sida au sein de notre communauté. »

En 2018, 900 000 personnes environ vivaient avec le VIH au Brésil et les nouvelles infections avaient augmenté de plus de 20 % par rapport à 2010. La prévalence du VIH parmi la population adulte est estimée à 0,5 %, mais elle atteint 30 % environ chez les personnes transgenres et près de 18,3 % chez les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

M. Nascimento est le propriétaire d’un sauna gay à São Paulo. Il déclare qu’il s’efforce de s’assurer que ses clients savent se protéger correctement du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles. Il fait également équipe avec les services de santé de São Paulo, par exemple pour distribuer gratuitement des préservatifs. Plus récemment, une équipe de recherche dans le domaine de la santé a été invitée dans son sauna pour recruter des volontaires dans le cadre de projets pilotes sur la PPrE (prophylaxie pré-exposition), un comprimé qui empêche la contamination au VIH.

« Il est indéniable que les gays et les personnes transgenres sont les populations les plus touchées au Brésil. J’ai toutefois remarqué que les associations organisatrices de rassemblements lesbiens, gays, bisexuels et transgenres, dont la Marche de São Paulo, ne proposaient plus de programmes efficaces contre le VIH », explique-t-il. « C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’inviter des délégations des Prides organisées dans les 27 capitales fédérales du Brésil, ainsi que dans une douzaine des plus grandes villes de l’État de São Paulo. Nous estimons en effet que ces évènements rassemblent au total plus de 18 millions de personnes par an. »

Un tel public représente pour M. Nascimento non seulement une chance, mais aussi une responsabilité d’envoyer des messages de prévention du VIH et de non-discrimination à l’attention de la communauté LGBTI.

« Certaines équipes d'organisation de ces marches rechignent toujours à intégrer des discussions sur le sida à leur manifestation par peur de la stigmatisation et de la discrimination. Au contraire, ces évènements soudent tout le monde. Nous devons saisir l’opportunité de discuter ouvertement et d’informer les gens sur la prévention du VIH. Cela peut sauver des vies. »

Jouissant du soutien du bureau de l’ONUSIDA au Brésil et d’autres partenaires clés, M. Nascimento et la São Paulo LGBT Pride Parade Association organisent actuellement la troisième réunion de prévention et de santé destinée aux jeunes LGBTI. Elle se tiendra en novembre.

« Après notre première réunion en 2017 dédiée à la prévention du VIH parmi les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres, plus de 20 % des associations organisatrices d’une Marche participantes ont commencé à proposer des discussions similaires dans leur ville. Notre objectif est simple : que chaque responsable de défilé sache comment mener ce type de format, et que les associations organisent leurs propres réunions au cours de la semaine des fiertés et tout au long de l’année. »

Region/country

Related

Feature Story

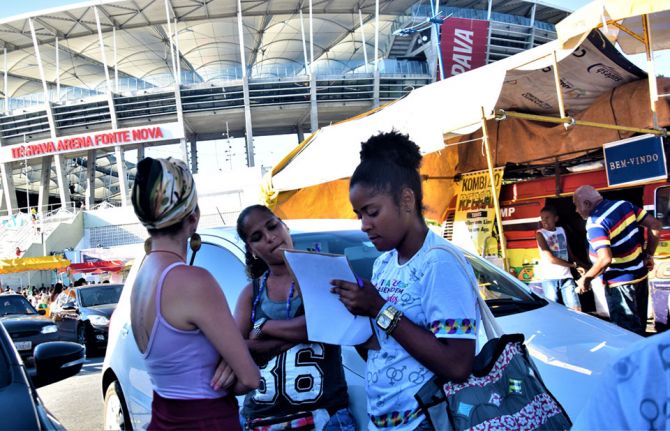

VIH au Brésil : par les jeunes et pour les jeunes

11 octobre 2019

11 octobre 2019 11 octobre 2019Au Brésil, les nouvelles infections ont augmenté de plus de 20 % entre 2010 et 2018. Par conséquent il est essentiel que les jeunes aussi se mettent à parler du VIH et des moyens de protection. C’est la mission que s’est donnée un projet mené par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Jonas da Silva consulte l'un de ses comptes sur les réseaux sociaux à la recherche d’informations sur les prochaines soirées et manifestations publiques à Salvador. Il chatte aussi en ligne avec d’autres jeunes, échange sur le sexe, sur l'utilisation de préservatifs avec leurs partenaires (le cas échéant), sur leurs connaissances en matière de prévention du VIH et sur leur dépistage.

« Ce qui est cool dans ce projet, c’est que les jeunes s’adressent aux jeunes. Nous n’avons pas besoin de nous exprimer différemment, nous utilisons notre argot pour parler du VIH », explique-t-il. « Cette proximité est vitale. Nous constatons que les jeunes nous font confiance et c’est à cela que nous reconnaissons que les informations nécessaires ont touché leur cible. »

M. da Silva et 30 autres jeunes ont été formés pour travailler comme bénévoles au sein du projet Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) à Salvador. Leur mission est de sensibiliser les gens de leur âge sur l’importance du dépistage et de la prévention du VIH. Pour cela, l'équipe est présente là où se trouve leur groupe cible : sur Internet et en ville.

Le projet suit le calendrier des fêtes de rue traditionnelles et des festivals, en mettant l’accent sur les manifestations attirant un large public de jeunes. Il répond ainsi à une attente spécifique des populations clés demandant d’assurer une veille des évènements publics où se retrouvent les jeunes lesbiennes, gays, bisexuel(le)s, transgenres et intersexuel(le)s. Dans l’intimité de leur camionnette colorée, le Test Truck, M. da Silva et son équipe de bénévoles conseillent sur le VIH et effectuent des dépistages en toute confidentialité.

Depuis son lancement en août 2018, plus de 1 000 jeunes entre 16 et 29 ans ont fait un test du VIH au cours de la trentaine d’interventions du Test Truck. Dans le cadre d’un programme de promotion du dépistage parmi les adolescent(e)s et les jeunes, les bénévoles interviennent aussi dans les écoles. L'équipe y organise des ateliers sur le VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles ou anime des discussions sur la sexualité et la santé sexuelle. Cette offre a été suivie par plus de 400 élèves au cours des six premiers mois du projet.

« La stratégie de sensibilisation par les jeunes et pour les jeunes menée par le VMSJ Salvador permet de les impliquer davantage dans ces activités. Ils et elles prennent ainsi conscience de l’importance de la prévention et des soins du VIH, » indique Cristina Albuquerque, directrice de la santé et du VIH/sida pour l’UNICEF au Brésil. « Les jeunes qui se font dépister au cours de nos activités saluent l’initiative et déplorent la rareté de ces services en ville. »

En 2018, selon une estimation du ministère de la Santé, les jeunes de 15 à 24 ans représentaient près de 15 % des nouvelles contaminations au VIH à Salvador.

« Pour nous aussi, les bénévoles, cette expérience est importante, car nous commençons à faire plus attention à nous, à mettre en pratique pour nous-mêmes ces méthodes de prévention et à diffuser ces informations autour de nous, auprès de nos proches et de notre famille », continue M. da Silva.

Le projet est mis en place en partenariat avec GAPA Bahia, l'une des premières organisations non gouvernementales dédiées au VIH dans le pays, avec le soutien du bureau brésilien de l’ONUSIDA. Les jeunes bénévoles, sans exception, ont subi une procédure de sélection rigoureuse, puis un programme de formation abordant p. ex. les droits de l’homme, les conseils et les informations sur le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. L'équipe a également obtenu des informations sur les programmes communautaires, le fonctionnement du système public de santé et les services liés au VIH disponibles à Salvador. Cette initiative comprend des formations continues sur des thématiques afférentes.

« L'une des choses les plus importantes que j’ai apprises est d’accepter les choix des autres. Notre rôle se limite à fournir les informations et les conseils qui nous semblent convenir le mieux au passé et au comportement de la personne », précise Islan Barbarosa, un autre bénévole.

« Ce projet est une réponse importante à la demande de dépistage du VIH dans la ville. Elle émane en particulier des populations clés qui évitent souvent de recourir aux offres du service public. Nous apportons le dépistage du VIH là où se trouvent ces personnes », conclut Mme Albuquerque.