Feature Story

20 ans d’engagement en faveur de la riposte au VIH au Brésil

14 octobre 2019

14 octobre 2019 14 octobre 2019Sept ans après avoir découvert sa séropositivité, Jair Brandão attendait un rendez-vous médical dans une clinique de Recife, une ville du nord-est du Brésil, lorsqu’un autre patient lui a indiqué qu’il pouvait bénéficier d’une assistance psychosociale auprès d’une organisation non gouvernementale des environs. Même si M. Brandão avait déjà accepté à cette époque son statut sérologique, ce qui lui avait toutefois pris plusieurs années, trois sessions de conseils ont suffi pour comprendre qu’il avait l’étoffe d’un militant de la lutte contre le VIH.

« J’étais très content, mais j’avais aussi peur, car je ne savais pas grand-chose sur les lieux où se joue la politique, ni sur le sida et les politiques de santé. Je n’avais aucune idée sur la manière de participer aux débats politiques », se souvient M. Brandão, qui, 20 ans plus tard, est une figure de proue du mouvement du VIH au Brésil. « J’ai dû commencer par m’accepter en tant que personne vivant avec le VIH, et cela n’a pas été une mince affaire. Puis il m’a fallu me renseigner sur le virus et me soigner correctement. Ce n’est qu’à partir de là que j’ai commencé à découvrir les problèmes sociaux et politiques. »

M. Brandão est persuadé qu’il a un talent naturel pour le militantisme. « Certaines personnes sont nées pour cela », explique-t-il. « Être un militant signifie ne pas tenir en place, mais aussi ne pas accepter les injustices et la violation des droits. Je pense que je suis né avec ce don, car j’ai toujours mené des actions, même sans savoir que c’était du militantisme, et que j’ai toujours eu à cœur d’aider et d’autonomiser les autres. »

Après avoir participé à trois des quatre réunions de haut niveau sur le sida aux Nations Unies et à celle sur la tuberculose organisée en 2018, M. Brandão mesure combien il est difficile d’entrer en contact avec d’autres membres de la société civile et des représentants d’autres pays. Il parle en effet le portugais qui n’est pas une langue officielle des Nations Unies. « Apprendre une autre langue est un défi important pour nous au Brésil. Nous devons connaître au moins l’espagnol. Seuls de rares militants parlent suffisamment bien anglais pour intervenir au cours de ce type d’évènements. »

En juillet 2019, M. Brandão a fait partie d’une délégation représentant des organisations non gouvernementales qui était invitées à participer au Forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé aux États-Unis, à New York. Il représentait RNP+ (le réseau national de personnes vivant avec le VIH et le sida) en plus de sa propre ONG, Gestos : Soropositividade, Comunicação e Gênero.

« Il est essentiel que la société civile participe pleinement à la mise en place et au suivi national des mesures du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Nous n’atteindrons pas les Objectifs de développement durable sans l’engagement total de la société civile », continue-t-il. « Défendre le programme du sida implique également de discuter de problématiques transversales tout aussi importantes. »

Au titre de consultant du projet Gestos et de membre de RNP+, M. Brandão dirige également le projet « Indicateur de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH 2.0 » pour le Brésil. Avec d’autres membres de Gestos et de réseaux nationaux de personnes vivant avec le VIH, ainsi qu’avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et l’ONUSIDA, il a aidé à former 30 personnes dans sept villes du pays aux techniques d’entretien. En deux mois, ces dernières ont mené 1 800 entretiens qui ont permis de recueillir des informations sur les stigmatisations et discriminations liées au VIH. Les premiers résultats seront publiés d’ici la fin novembre.

« Les militantes et militants qui ont mené les entretiens ont tiré une grande force de cette mission, après avoir écouté et vécu les expériences passées et présentes de nombreuses personnes, dont elles ne pouvaient parler à personne », se souvient-il. « L’épidémie du sida a commencé il y a 40 ans, mais les stigmatisations et discriminations sont encore monnaie courante. L’Indicateur de stigmatisation 2.0 est un outil qui nous en apporte la preuve au Brésil. Il nous permettra de lutter pour des lois et des services liés au VIH dénués de stigmatisation et de discrimination. »

M. Brandão déclare croire dans la force de la collaboration et des partenariats pour faire avancer le progrès social.

« Nous devons retrouver dans nos actions et dans nos cœurs la solidarité et l’esprit de communauté qui ont aidé à créer le mouvement de lutte contre le sida », poursuit-il. « Il est essentiel de repenser les stratégies et de créer des moyens de promouvoir le changement. Il est primordial d’autonomiser les nouvelles et nouveaux activistes, en particulier parmi les jeunes. Cette génération a besoin de se sentir accueillie tout en étant prête à recevoir des informations de la part des activistes de la lutte contre le sida qui l'ont précédée. Il est temps d’unir nos forces, pas de nous diviser. »

Region/country

Feature Story

Investir dans les communautés pour faire la différence en Afrique occidentale et centrale

09 octobre 2019

09 octobre 2019 09 octobre 2019Plus de 5 millions de personnes vivent avec le VIH en Afrique occidentale et centrale, la région accuse un retard pour parvenir à l’objectif de mettre fin au sida d’ici 2030. Chaque jour, on y recense plus de 760 nouvelles contaminations et seulement 2,6 millions des 5 millions de personnes porteuses du virus suivent un traitement.

Un désintéressement de la classe politique, des systèmes de santé fragiles et un faible soutien accordé aux organisations citoyennes, auxquels viennent s’ajouter des barrières telles que la pénalisation liée au VIH, sont les principaux obstacles à toute amélioration. Un plan de rattrapage régional vise à aider la région à combler son retard pour atteindre son objectif de tripler le nombre de personnes suivant une thérapie antirétrovirale d’ici 2020 et de contrôler l’épidémie. Même si des progrès sont faits, leur rythme reste trop lent. La situation des enfants est particulièrement préoccupante dans cette région : seulement 28 % des moins de 15 ans vivant avec le VIH ont accès à une thérapie antirétrovirale.

« Nous avons besoin de réglementations et de programmes qui mettent l’accent sur les personnes et non les maladies. Cela permettra d’impliquer totalement les communautés dès les premières phases de conception, d’élaboration et de réalisation des stratégies de santé », a expliqué Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA, lors de son allocution au cours de la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme organisée en France à Lyon les 9 et 10 octobre.

En effet, les exemples d’investissements réussis dans les communautés ne manquent pas. « La riposte est plus rapide et efficace lorsqu’elle est menée par les personnes qui en ont le plus besoin », a indiqué Jeanne Gapiya qui vit avec le VIH depuis de nombreuses années et est à la tête de l’organisation non gouvernementale ANSS au Burundi.

Le dépistage et la prévention du VIH sont plus efficaces, en particulier parmi les groupes marginalisés, lorsqu’ils sont offerts par les communautés. « La plupart des personnes dépistées par les communautés le faisaient pour la première fois, ce qui illustre bien l’importance unique et cruciale des organisations citoyennes », a expliqué Aliou Sylla, directeur de Coalition Plus Afrique.

L’un des défis fondamentaux de la région consiste à réduire le nombre de nouvelles infections parmi les enfants et de garantir que les femmes accèdent aux services dont elles ont besoin. Les réseaux de mères séropositives qui s’entraident pour rester en bonne santé et pour éviter la transmission du VIH de la mère à l’enfant constituent un moyen efficace d’améliorer la santé aussi bien des mères que des enfants.

« Notre stratégie reposant sur les communautés fonctionne. Les endroits où nous sommes présents ont atteint l’objectif de zéro nouvelle infection au VIH parmi les enfants et tous les enfants qui viennent chez nous suivent un traitement », a indiqué Rejane Zio de Sidaction.

Le financement reste toutefois un problème. Même si les ressources totales allouées à la riposte au sida ont augmenté et que le VIH reste le thème prioritaire du développement de l’aide sanitaire, les investissements nationaux ne représentent toujours que 38 % des ressources disponibles pour lutter contre le VIH en Afrique occidentale et centrale, contre 57 % dans le monde entier. L’accélération de la riposte régionale nécessite d’intensifier les investissements nationaux et de renforcer simultanément l’aide apportée par les donateurs internationaux. Bintou Dembele, directrice exécutive d’ARCAD-Sida au Mali, a expliqué : « Les communautés disposent de l’expertise, mais les fonds nous manquent pour satisfaire les besoins. »

Les stratégies impliquant la base de la société dans la région jouissent d’un support croissant. Reconnaissant l’importance des efforts menés par les communautés, Expertise France et l’Institut de la Société Civile pour la Santé et le VIH en Afrique de l’Ouest et du Centre ont annoncé un nouveau partenariat, le 9 octobre. « L’institut réunit 81 organisations de 19 pays. Sa mission consiste à améliorer l’influence politique au niveau national et international, ainsi qu’à galvaniser l’expertise de la société civile dans la réalisation des programmes. Ce partenariat attire l’attention sur notre contribution essentielle », a déclaré Daouda Diouf, directeur d’Enda Santé et président du comité de direction de l’institut. « La situation en Afrique de l’Ouest et centrale reste une priorité. Il est indiscutable que les stratégies impliquant les communautés offrent plus de souplesse et sont mieux adaptées pour apporter une réponse aux pandémies », a ajouté Jérémie Pellet d’Expertise France.

L'adoption d'une approche mettant en avant les individus figure au cœur des réformes régionales. On assiste à un renforcement de la volonté régionale d’accélérer la riposte et de renforcer les stratégies communautaires éprouvées. Cela donne espoir en l’avenir pour ce qui est de la lutte contre l’épidémie du VIH en Afrique occidentale et centrale.

Related

Feature Story

L’ONUSIDA et le Luxembourg collaborent en Afrique occidentale et centrale

09 octobre 2019

09 octobre 2019 09 octobre 2019La prévention et le traitement du VIH en Afrique occidentale et centrale continuent d’accuser un retard par rapport au reste du continent. Le résultat : des millions de personnes sont exposées à une infection au virus et 2,4 millions de personnes vivant avec le VIH n’ont pas accès à un traitement. Suite aux appels à action formulés au cours de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida de 2016 et lors du sommet de l’Union africaine de juillet 2016, l’ONUSIDA et ses partenaires ont lancé un plan visant à accélérer les efforts pour mettre fin aux nouvelles infections au VIH et garantir que chaque habitant de la région a accès un traitement pouvant lui sauver la vie.

Même si les ressources disponibles en Afrique occidentale et centrale pour la riposte au VIH ont augmenté de 65 % entre 2006 et 2016 pour atteindre 2,1 milliards de dollars (estimation), la plupart de ces pays continuent de dépendre fortement des donateurs. On assiste cependant à un recul des financements internationaux et les investissements actuels sont loin de couvrir les besoins pour assurer un changement pérenne.

Le Luxembourg est un pays qui maintient ses investissements en Afrique occidentale et centrale. Marc Angel, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Coopération au développement au Parlement du Grand-Duché et ambassadeur de l’ONUSIDA pour les objectifs 90–90–90, s'est récemment joint à l’ONUSIDA pour une visite au Sénégal. Le but de la délégation était de voir comment l’ONUSIDA utilise la contribution du Luxembourg pour accélérer la riposte au sida en Afrique occidentale et centrale afin de faire la différence.

Grâce aux financements du Luxembourg, l’ONUSIDA et ses partenaires ont fondé l’Institut de la Société Civile pour le VIH et la Santé en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette entité innovante a pour mission de coordonner les quelque 80 organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur des intérêts des personnes affectées par le VIH dans 20 pays de la région.

Le CEPIAD est l'un de ces groupes. Il s’agit du premier centre d’Afrique occidentale spécialisé dans la réduction des risques chez les personnes s’injectant des drogues. Le personnel médical et d’assistance sociale y fait figure de pionnier dans la région. Il traite les toxicomanes en adoptant une approche de santé publique plutôt qu’en les jugeant. À Mbour, le centre de soins destiné aux populations clés, M. Angel a entendu les témoignages de personnes qui s'étaient injectés des drogues sur la manière dont le centre les aide à retrouver une place dans leur famille et dans la société.

« Le seul moyen de parvenir aux objectifs 90–90–90 est d’impliquer les populations clés », a déclaré M. Angel. « Les personnalités publiques et de la société civile du Sénégal doivent continuer de travailler main dans la main pour atteindre cet objectif. L’aspect des droits humains dans la lutte contre le sida et pour la santé dans le monde est essentiel pour la coopération au développement du Luxembourg. Avec l’ONUSIDA, nous devons garantir que les voix s’élevant des communautés sont entendues et que les efforts atteignent tout un chacun, notamment les populations vulnérables, sans oublier les enfants. »

M. Angel a visité le service de traitement pédiatrique du centre hospitalier Albert Royer où il a rencontré des jeunes vivant avec le VIH. Ils lui ont parlé du traitement contre le virus qui leur permet de mener une vie normale. M. Angel a noté les avancées faites pour arrêter les nouvelles infections parmi les enfants au Sénégal ainsi que les efforts touchant au VIH, mais aussi à la santé de la reproduction et sexuelle afin d’éviter les nouvelles contaminations parmi les adolescentes et adolescents.

Il a également salué le recul de la prévalence du VIH dans le pays au cours de rencontres avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et avec la secrétaire-générale du comité national sénégalais contre le sida, Safiatou Thiam.

Il a cependant souligné des aspects préoccupants comme la prévalence élevée du virus parmi les populations clés et il a rappelé que l’accès au traitement pour ces groupes est fondamental pour mettre fin au sida d’ici 2030. Il a également plaidé pour une augmentation des ressources nationales afin d’apporter une riposte efficace et pérenne au VIH dans le pays.

Region/country

Related

Feature Story

Le premier service hospitalier spécialisé dans le VIH de Londres a transformé la riposte au sida

03 octobre 2019

03 octobre 2019 03 octobre 2019À son inauguration en 1987 par la Princesse Diana, le Broderip Ward était le premier service dédié aux soins des patients atteints du VIH au Royaume-Uni. Peter Godfrey-Faussett, conseiller scientifique principal à l’ONUSIDA, a débuté sa carrière dans ce service du Middlesex Hospital de Londres. Cette expérience intense et riche en émotions reste gravée dans sa mémoire.

Quels sont vos premiers souvenirs liés au VIH ?

J'étais en train de finir mes études de médecine à Londres lorsque les premiers rapports ont été publiés sur ce qui allait être connu comme le VIH et le sida. À l'époque, personne n'imaginait que nous faisions face à une situation inédite. J'étais étudiant en médecine et mes examens finaux approchaient. Je brûlais de connaître les faits, mais il était manifeste que nombre d'entre eux n'étaient pas encore compris. Peu après mes études, j'ai commencé à travailler à l'Hospital for Tropical Diseases de Londres et au Broderip Ward du Middlesex Hospital.

Comment le corps médical londonien a-t-il réagi face à ce nouveau défi sanitaire ?

À Londres, les services dédiés au VIH étaient organisés différemment selon les quartiers. Le personnel des cliniques de santé sexuelle, ou services de médecine génito-urinaire comme elles étaient appelées à l'époque, œuvrait pour mettre en place des offres ambulatoires à destination des personnes vivant avec le VIH. Il leur proposait des conseils, une assistance et des soins, mais ces équipes n'étaient généralement pas équipées pour traiter les personnes devant être admises à l'hôpital. Chaque établissement disposait d'une équipe spécialisée différente qui s'occupait du nombre toujours croissant de personnes vivant avec le VIH, et qui en mourait. Beaucoup de patients nécessitant des soins étaient atteints de pneumonie des suites d'une pneumocystose. D'autres souffraient de diarrhées graves persistantes, de problèmes neurologiques ou de maladies de peau, notamment du sarcome de Kaposi.

Nous formions une équipe fantastique autour de Steve Semple. Nous travaillions en collaboration étroite avec le personnel de la James Pringle House, un des centres spécialisés dans la santé sexuelle à Londres. Steve Semple était un pneumologue spécialisé dans la régulation normale de la respiration. Dans d'autres quartiers de Londres, les chefs d'équipe étaient des gastroentérologues, des immunologues ou des spécialistes des maladies infectieuses.

Tous, nous apprenions rapidement à soigner du mieux possible une vaste palette d'infections, de cancers et d'autres maladies tout en développant une meilleure compréhension du tissu et des comportements sociaux de nos patients, gays pour la plupart.

Cela a dû être une période éprouvante

C'était, bien entendu, une période incroyablement triste. Nous étions capables de soigner de nombreuses infections opportunistes et d'apporter des conseils et une assistance, mais, à cette époque, le VIH était fatal dans presque 100 % des cas. Nous avons vu l'état de santé de tant de jeunes hommes se détériorer peu à peu ou brusquement avant de les voir mourir. Ces personnes étaient souvent des figures de proue de communautés dynamiques et créatives qui faisaient de Londres une ville si fascinante.

Au cours de mes études de médecine et au début de ma carrière, la plupart des gens que je soignais se trouvaient à la fin de leur vie productive, mais ici, dans le Broderip Ward, des patients avaient mon âge, ils lisaient les mêmes livres, allaient voir les mêmes opéras et pièces de théâtre que moi. Bien souvent, il n'était pas facile de garder la distance requise par ma profession. Je me souviens clairement de tellement d'entre eux, mais aussi de beaucoup de leurs êtres chers et de membres de leur famille.

Comment l'ouverture du Broderip Ward a-t-elle transformé les soins apportés aux patients ?

L'infirmière responsable de ce service, Jacqui Elliott, était une femme formidable. Avec Steve Semple, elle nous encourageait à sortir des sentiers battus et à faire preuve d'imagination pour apporter les soins. Il faut savoir qu'à cette époque, l'organisation des hôpitaux était encore à l'ancienne et cloisonnée. L'infirmière en chef et le médecin-chef formaient le haut d'une gigantesque pyramide et il n'était pas rare de retrouver les patients aux échelons les plus bas !

Dès le départ, nous impliquions les patients et leurs partenaires, et, lorsque c'était nécessaire, nous fermions un œil sur le règlement. Notre service était le seul dans l'hôpital à disposer de réfrigérateurs supplémentaires. Ils étaient remplis de plats succulents mijotés et apportés par les partenaires de patients, et il arrivait souvent que ces repas soient partagés avec d'autres patients et le personnel soignant !

À cette époque, au Middlesex Hospital, les cabines téléphoniques se trouvaient au fond de longs couloirs froids et les chemises d'hôpital étaient des blouses horribles à moitié ouvertes dans le dos. Nous avons été le premier service à installer un téléphone sur le bureau des infirmières afin que les patients puissent passer plus facilement des appels. Nous les avons encouragés à porter leurs propres vêtements et leur robe de chambre, ainsi qu'à entrer et sortir du service quand ils le voulaient. Tout le monde à Broderip travaillait 24 heures sur 24. Nos soirées étaient les plus populaires de l'hôpital.

Nous apprenions et nous avons très certainement fait des erreurs, mais nous avons surement fait partie des premiers professionnels de santé à écouter nos patients et à essayer de leur apporter ce dont ils avaient besoin.

Les pratiques médicales ont-elles alors évolué ?

Notre service a rapidement attiré l'attention d'équipes de tout l'hôpital universitaire. Chaque fois que nous faisions face à une situation inédite ou inattendue touchant à n'importe quelle discipline médicale, nous disposions des meilleurs spécialistes dans notre réseau. Les réunions cliniques hebdomadaires attiraient des professionnels de tout l'hôpital ainsi que d'autres établissements londoniens et d'ailleurs.

Ma carrière de médecin en était à ses balbutiements, j'étais terrifié à l'idée de présenter des cas complexes aux experts réunis et de récolter leur avis. Mais je pense que nos patients n'auraient pas pu recevoir de meilleurs soins dans un autre établissement. Nous entretenions des relations étroites avec les équipes de conseil psychosocial et de soins palliatifs qui faisaient tout leur possible pour rendre les derniers moments le plus agréable possible. Nous testions bien entendu de nouveaux antirétroviraux. Beaucoup de nos patients ont participé aux premiers essais pour la zidovudine et quelques-uns ont vu leur état s'améliorer.

Comment les patients, leurs amis et leurs familles ainsi que le personnel ont-ils géré la situation ?

Chaque patient (et parfois patiente) était un individu à part entière qui avait des liens avec ses amis, ses amants et sa famille. Pour certains, toutefois, l'admission au Broderip Ward impliquait de révéler leur sexualité à leur famille, mais ils devaient aussi accepter le VIH ainsi qu'affronter leur mort imminente. Le personnel du service devait toujours faire attention aux informations qu'ils donnaient et à qui, afin d'empêcher les situations gênantes. Certains patients ne préféraient par exemple pas que leur famille sache le service dans lequel ils étaient admis. Une de nos missions consistait à faciliter la révélation de leur statut ainsi qu'à conseiller les patients, leur partenaire et leur famille lorsqu'ils acceptaient la situation. Nous avions également une équipe de maquilleurs pour aider à camoufler les signes du sarcome de Kaposi, ainsi que des diététiciens pour améliorer la nutrition des patients. Il régnait un sens aigu de la camaraderie et les occasions ne manquaient pas de rire, mais aussi de pleurer.

De quelle manière l'approche du Royaume-Uni par rapport au VIH a-t-elle évolué à partir des années 1990 ?

L'apparition de thérapies antirétrovirales de plus en plus efficaces a changé la donne. Les premiers traitements étaient toxiques et difficiles à prendre : certains médicaments devaient être pris en mangeant, d'autres à jeun, d'autres devaient être conservés au réfrigérateur et d'autres encore nécessitaient de régler un réveil pour les prendre au milieu de la nuit. Mais ils étaient efficaces.

Les patients de l'hôpital ont commencé à comprendre qu'ils n'allaient pas mourir dans l'année à venir ni dans celle d'après. L'excellent système de santé du Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) et le vaste réseau de cliniques de santé sexuelle, assurait à toutes et à tous un accès gratuit à des soins et des traitements professionnels de qualité. Londres a toujours attiré les voyageurs et les migrations. Cette ouverture au monde s'est reflétée dans le diagnostic et le traitement des infections sexuellement transmissibles. En effet, personne n'avait à dire d'où il ou elle venait ni répondre de sa situation vis-à-vis des services de l'immigration. Même pour les soins hospitaliers, les règles pouvaient être interprétées de manière à n'exclure personne.

Une autre évolution majeure a été l'apparition et le financement d'organisations citoyennes au sein des communautés. Les personnes originaires de la diaspora africaine se sont mises à s'entraider, à mieux s'organiser et à se faire entendre. Les services dans les différents quartiers de Londres recevaient différents groupes de la population. Ainsi, dans notre hôpital, nombre de nos patients étaient des hommes gays, alors que l'est de Londres comptait une plus large population de femmes, généralement originaires d'Afrique. Inévitablement, les défis auxquels étaient confrontées les personnes reflétaient leur environnement social, ainsi que les aspects cliniques liés au VIH et spécifiques à leur genre.

Ces derniers temps, on assiste à un changement des systèmes qui ont fait du Royaume-Uni un endroit si accueillant pour les personnes vivant avec le virus. Le financement des cliniques de santé sexuelle et des organisations communautaires est plus limité et les règles concernant l'accès à un traitement auprès du NHS sont respectées de manière plus stricte. D'un autre côté, la plupart des villes du Royaume-Uni restent des endroits dynamiques et tolérants. La communauté gay en particulier a favorisé l'apparition d'un diagnostic, d'un traitement et d'une prévention plus précoces et de meilleure qualité. La stigmatisation, quant à elle, ne fait toujours pas partie du passé, mais je crois que la plupart des personnes peut trouver une clinique et une équipe qui les accueillent et les aident à surmonter les défis liés au virus.

Nous disposons aujourd'hui d'une large palette de traitements et de possibilités de prévention. L'épidémie de VIH est-elle terminée au Royaume-Uni ?

Nous réalisons des progrès sensationnels. Chaque année, le nombre de nouvelles infections recule, en particulier à Londres et dans d'autres grandes villes. Des foyers continuent néanmoins d'apparaître, comme récemment parmi les personnes s'injectant de la drogue en Écosse. Les stigmatisations et le déni empêchent toujours des membres de toutes les communautés, notamment parmi la diaspora africaine, de se faire tester et d'avoir accès rapidement à un traitement efficace ou à la prévention.

Et, bien entendu, le traitement est à vie. Ainsi, même si le nombre de nouvelles infections baisse, nous devons continuer d'apporter encore longtemps des soins, une assistance et une bonne surveillance de l'épidémie.

Region/country

Related

Feature Story

Tous unis pour lutter contre l’exclusion des populations clés en Afrique Centrale

03 octobre 2019

03 octobre 2019 03 octobre 2019En Afrique de l’ouest et centrale, les populations clés (consommateurs de drogues injectables, homosexuels et hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, transgenres, personnes faisant commerce du sexe et prisonniers) et leurs partenaires sexuels représentent plus de 64% des nouvelles infections à VIH en 2018. (Rapport annuel ONUSIDA, juillet 2019).

Selon le Dr Manuel-Nso Obiang Ada, Secrétaire Exécutif de l’OCEAC, « Les efforts de réduction de la stigmatisation et discrimination envers les personnes vivant avec le VIH et notamment les populations clés sont loin d’occuper la place qu’ils méritent, y compris dans les centres sanitaires. »

C’est pour cela que l’OMS et l’ONUSIDA encouragent les pays de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) à investir davantage dans des interventions structurelles afin de mieux comprendre et répondre aux besoins de ces populations marginalisées, et à fournir des services sans stigmatisation ni discrimination.

Récemment, l’organe de santé de la CEMAC, l’OCEAC (l’organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique Centrale) s’est réuni à Yaoundé, avec des représentants des populations clés, afin d’adopter une feuille de route pour parvenir à la validation d’une Déclaration politique multisectorielle en 2020 en faveur des population clés dans la région.

Les pays représentés dans la CEMAC sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon, la Guinée-Equatoriale, et le Tchad.

Comme le précise Dr Casimir Manzengo, conseiller médical au bureau Régional Afrique de l’OMS, « Les populations clés jouent un rôle important dans la survenue de l’épidémie du VIH/sida dans le monde, ainsi, elles doivent aussi jouer un rôle de premier rang dans les efforts de l’élimination de l’épidémie.»

Pour Savina Ammassari, Directrice Bureau Pays ONUSIDA au Cameroun, elle espère que l’initiative de la déclaration réduira les inégalités. Selon elle, « Aucune société ne peut s’épanouir et se développer dans l’exclusion. Nous avons tous des valeurs humaines en commun et nous sommes un même peuple dans nos différences.»

Region/country

Related

Feature Story

Avantages et inconvénients d'être un petit pays

27 septembre 2019

27 septembre 2019 27 septembre 2019Être un petit pays présente des avantages. Dans les Caraïbes, il est en effet rare que la clinique ou l'hôpital local soit très éloigné. La région enregistre des résultats satisfaisants pour prévenir les nouvelles infections au VIH chez les enfants. Elle s'appuie pour cela sur des systèmes efficaces de soins de proximité et sur un solide accès aux soins pour les femmes enceintes. L'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant dans sept îles caribéennes au profil très différent : il s'agit aussi bien de Montserrat, un territoire britannique d'outre-mer avec sa population de 5 000 personnes, que de Cuba et ses 11 millions d'habitants.

Antigua-et-Barbuda a obtenu en 2017 sa validation concernant l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Selon la cheffe du service médical, Rhonda Sealey-Thomas, le ministère de la Santé a réfléchi à des stratégies pour s'assurer que les femmes enceintes se sentent autonomes et soutenues afin de commencer le plus tôt possible les soins prénatals. Ce pays composé de deux îles a adopté un modèle de soin aux communautés consistant en des visites à domicile d'infirmières afin d'encourager les femmes à se rendre dans les établissements de santé au tout début de leur grossesse et à respecter leurs rendez-vous médicaux. Le pays s'appuie sur ses 26 cliniques communautaires pour garantir que chaque femme puisse accéder facilement aux soins prénatals.

Aux Bahamas, le ministre de la Santé et la riposte au sida au sens large s'efforcent de décrocher la validation. L'archipel figure parmi les cinq états caribéens à avoir atteint une couverture totale du diagnostic précoce chez le nourrisson en 2018.

Nikkiah Forbes, directrice du National HIV/AIDS and Infectious Disease Programme auprès du ministère de la Santé bahamien, souligne l'importance d'avoir un système de santé solide offrant des soins prénatals gratuits et des laboratoires performants. Les soins prénatals sont universels aux Bahamas et dispensés dans le réseau de cliniques de proximité de l'archipel. Les mères sont encouragées à commencer dès que possible un traitement, et un test du VIH leur est proposé lors de la première visite. Un nouveau dépistage en laboratoire est effectué à la 32e semaine. Des infirmières spécialisées s'assurent que l'ensemble des mères et des nouveau-nés continuent de recevoir des soins et obtiennent toute l'aide supplémentaire nécessaire.

« Il est indispensable de se rendre sur le terrain afin d'apporter des traitements contre le VIH. Nous nous rendons dans les cliniques pour rencontrer les femmes et leur fournir de l'aide ainsi que des conseils. Nous allons chez elles et dépistons leur compagnon. Nous assurons un véritable suivi afin d'acquérir la certitude qu'elles viennent à la clinique, se sentent bien et que tout se passe rapidement. Nous vérifions qu'elles obtiennent leurs médicaments, tous leurs résultats d'analyse en laboratoire et qu'elles bénéficient d'un soutien nutritionnel. Si elles ne viennent pas à nous, alors nous allons à elles », explique une infirmière.

Mais avoir une faible population n'est pas non plus sans poser de problèmes. La population migrante, par exemple, se sent souvent plus vulnérable, car s'adresser à des services de santé les fait sortir de l'anonymat. Antigua-et-Barbuda garantit des soins de santé à l'ensemble de la population migrante. « Les services dans les cliniques de santé communautaires sont gratuits. La nationalité ne joue aucun rôle. Si la population migrante n'a pas les moyens d'accéder aux soins de santé, cela coûte plus cher à la société sur le long terme. En protégeant sa santé, nous protégeons indirectement celle de nos citoyennes et citoyens », explique Mme Sealey-Thomas.

Aux Bahamas, des mesures existent également pour garantir l'accès aux soins à la population migrante en provenance de Haïti. « Nous avons des interprètes qui parlent le créole haïtien dans une clinique délivrant tous les services. Les documents de prévention sont aussi disponibles dans cette langue », indique Mme Forbes.

En revanche, pour les personnes appartenant à une communauté étroitement soudée, nous veillons à accorder une grande attention au renforcement de la confidentialité ainsi qu'à la prévention de la stigmatisation et de la discrimination dans les situations de soin. Dans toute la région, le personnel soignant reçoit des formations pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination et prévenir les complications, comme les préjugés inconscients et la confidentialité.

Toutefois, quel que soit le pays caribéen, la probabilité est assez élevée de connaître ou reconnaître quelqu'un dans un établissement de soin. Ces pays doivent relever ce défi afin d'accélérer les avancées dans toute l'offre de soins, aussi bien pour les adolescentes et adolescents, que les femmes et les hommes.

Related

Feature Story

Le VIH dans les petits États insulaires en développement

27 septembre 2019

27 septembre 2019 27 septembre 2019« Je ne suis pas prête pour parler de mon statut à quelqu’un ni pour le rendre public. J’ai peur de l’isolement, de la stigmatisation et des discriminations. Personnellement, je préfère être la seule personne à connaître mon statut, plutôt que d’en parler à d’autres », explique Mara John (nous avons modifié son nom), une habitante d’une île du Pacifique vivant avec le VIH. De nombreuses personnes séropositives résidant dans un petit État insulaire en développement (PEID) partagent de telles expériences marquées par l’isolement, l’autostigmatisation, la pauvreté et la privation de droits fondamentaux.

Le 27 septembre, les États membres des Nations Unies se sont rassemblés au cours d’une réunion de haut niveau sur les PEID organisé lors de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York aux États-Unis. Dans son rapport publié en amont du sommet, le Secrétaire-Général des Nations Unies a indiqué que les PEID, en particulier dans les Caraïbes, sont toujours confrontés à des « taux élevés de chômage chez les jeunes, de pauvreté, de grossesses chez les adolescentes et à une exposition importante à l'infection au VIH. »

Les PEID forment un groupe de 38 pays, dont des îles du Pacifique et des Caraïbes. Depuis la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, aussi connue sous l’abréviation Rio+20 qui a eu lieu en juin 2012, ils jouissent d’un soutien spécial au titre des contraintes propres à leur situation (taille de leur territoire, isolement ou exposition au changement climatique, par ex.). En 2014, les États membres des Nations Unies ont adopté les Modalités d’action accélérées des petits États insulaires en développement pour mettre en avant les actions pour le développement durable dans les PEID, ce qui inclut un engagement en faveur de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’assistance liés au VIH, ainsi que l’éradication de la transmission du virus de la mère à l’enfant.

Alors que la situation s’est améliorée dans les PEID, de grandes disparités distinguent, par exemple, Cuba, premier pays au monde à avoir été certifié en 2015 comme ayant éliminé la transmission du VIH de la mère à l’enfant, et l’île Maurice où l’on estime que 30 % des personnes consommant des drogues injectables vivent avec le VIH.

« Les Objectifs de développement durable mettent l’accent sur l’importance de n’oublier personne. Cela prend un sens particulier pour les personnes vivant avec le VIH vivant dans des petits États insulaires en développement, car elles sont confrontées à l’isolement, à la stigmatisation et aux discriminations, ainsi qu’aux inégalités. Nous devons multiplier nos efforts pour nous assurer qu’elles obtiennent les services nécessaires », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA.

De manière générale, dans les petites îles, les populations clés, notamment les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les professionnel(le)s du sexe et les toxicomanes s’injectant des drogues, sont surreprésentées parmi les victimes du VIH. Dans certains PEID, cependant, le virus a également un impact considérable sur le reste de la population. Alors que les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 47 % des nouvelles infections au VIH dans les Caraïbes en 2018, plus de la moitié des nouvelles contaminations touchent le reste de la population. La stigmatisation et les discriminations de la part des professionnel(le)s de santé demeurent également un problème majeur dans le Pacifique. Par exemple, 60 % des professionnelles du sexe interrogées sur les îles Fidji indiquent ne pas se faire dépister de peur d’être stigmatisées par le personnel soignant. Cette crainte est partagée par plus de 30 % des gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Les PEID partagent un autre point commun : la force des communautés de personnes vivant avec les VIH et l’existence d’une volonté politique exceptionnelle, souvent dans les plus hautes sphères. Ratu Epeli Nailatikau, ancien président des îles Fidji et actuel porte-parole du parlement de l’archipel, dénonce haut et fort depuis plusieurs années la stigmatisation et les discriminations.

Les réseaux de personnes séropositives et de populations clés sont quant à eux au cœur du mouvement pour mettre fin au sida dans les PEID. En 2018, dans le Pacifique, des personnes vivant avec le VIH se sont regroupées pour publier un rapport décrivant leur situation avec leurs mots. De même, le Mauritius Network of People Living with HIV est un relais important de la riposte. Son rapport People Living With HIV Stigma Index publié en 2018 souligne clairement les défis auxquels est confrontée la communauté. Dans les Caraïbes, on s’accorde pour dire que Robert Carr, militant et universitaire aujourd’hui décédé, a contribué à transformer l’approche mondiale en enrichissant la riposte au sida avec l’aspect des droits fondamentaux des communautés vulnérables et marginalisées. En 2005, il a participé à la fondation de la Caribbean Vulnerable Communities Coalition qui œuvre en faveur des groupes les plus souvent oubliés.

L’ONUSIDA soutient activement les PEID grâce à trois équipes : une pour les Caraïbes en Jamaïque, une pour les îles du Pacifique à partir du bureau de l’organisation dans les Fidji et une pour les îles de l’océan Indien à partir de son bureau aux Seychelles. La priorité est accordée aux PEID affichant une prévalence élevée du VIH, ce qui se traduit par des programmes visant les populations les plus vulnérables.

Small Island Developing States

Related

Feature Story

Sans financement durable, la riposte au sida est vouée à l'échec

26 septembre 2019

26 septembre 2019 26 septembre 2019L'Assemblée générale des Nations Unies s'est engagée cette semaine à parvenir à la couverture santé universelle d'ici 2030. Elle a également promis d'accélérer les efforts pour réaliser au cours de la même période les Objectifs de développement durable, dont celui de mettre fin au sida. Ces engagements reflètent une volonté politique pour apporter une réponse aux crises les plus graves que connaît le monde.

Dans la Déclaration politique de 2016 sur la fin du sida, l'Assemblée générale a décidé de porter à 26 milliards de dollars minimum d’ici 2020 les investissements destinés à la riposte au sida dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Fin 2018, seuls 19 milliards de dollars (en dollars constants de 2016) étaient disponibles, et pire, cette somme accusait un recul de près d'un milliard de dollars par rapport à l'année précédente.

Le financement international de la lutte contre le VIH baisse alors qu'il devrait augmenter continuellement. La volonté politique ne se reflète tout simplement pas dans les investissements nécessaires pour faire de la fin du sida une réalité. À un peu plus d'un an de l'objectif 2020 fixé à 26 milliards de dollars consacrés à la riposte au sida, 7 milliards de dollars manquent toujours à l'appel. Ce retard est particulièrement préoccupant, car nous savons qu'investir dans la riposte au sida sauve des vies, autrement dit qu'il s'agit d'un investissement extrêmement rentable.

« Le monde ne peut se permettre de relâcher ses efforts financiers dédiés à la riposte au sida », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l'ONUSIDA. « Les pays doivent tenir leur promesse. Ils doivent augmenter continuellement leur financement de la riposte au VIH si le monde veut satisfaire ses obligations envers les personnes les plus vulnérables et désavantagées. »

2018 a vu les financements reculer dans tous les secteurs : ressources nationales (-2 %), Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial, -20 %, imputable aux fluctuations au sein de son cycle triennal de subventions), autres canaux multilatéraux (-2 %), programmes bilatéraux du Gouvernement des États-Unis d'Amérique (-3 %), programmes bilatéraux d'autres pays donateurs (-17 %), organisations philanthropiques (-18 %) et autres ressources internationales (-4 %).

Les pays à faible et moyen revenu financent de plus en plus eux-mêmes leur riposte au sida. Entre 2010 et 2018, les ressources nationales investies par ces pays à cette fin ont augmenté de 50 % contre 4 % seulement pour les investissements internationaux.

En 2018, les financements nationaux dans ces pays ont représenté 56 % des ressources financières totales, même si l'on rencontre de fortes disparités selon les régions. Pour cette même année, en Afrique orientale et australe, la région la plus touchée par le VIH, 59 % des ressources allouées à l'épidémie provenaient de donations. Le taux passe à 80 % si l'on exclut l'Afrique du Sud de cette analyse. Entre 2010 et 2018, tous les grands donateurs à l'exception des États-Unis ont réduit leurs contributions bilatérales directes à la riposte au sida dans d'autres pays.

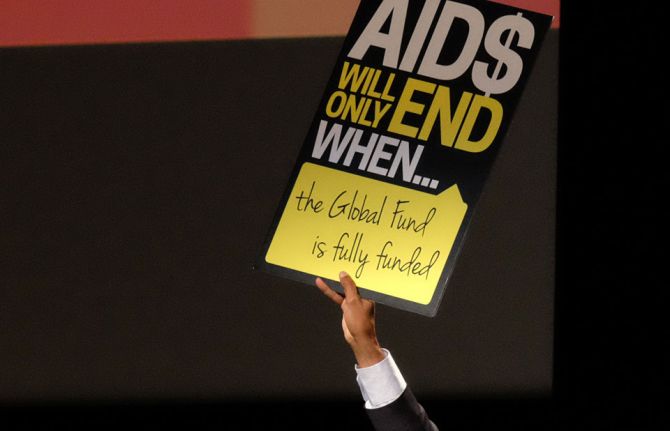

Ce mois d'octobre marque une étape primordiale pour les financements et le VIH. Le 10 octobre, les gouvernements et d'autres partenaires se réunissent en effet à Lyon lors de la 6e Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial. L'objectif à minima est de lever à 14 milliards de dollars pour la riposte au VIH, à la tuberculose et au paludisme pour la période 2020-2022. Le Fonds mondial estime que le financement complet de ses programmes sauvera 16 millions de vies, qui viendraient s'ajouter aux 27 millions de vies sauvées depuis sa création en 2002.

« J'exhorte les pays à subvenir aux besoins financiers du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au cours de la prochaine reconstitution de ses ressources. La vie de 16 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en dépend », a insisté Mme Carlsson.

Pour en savoir plus

Related

Feature Story

Les communautés confessionnelles cherchent à tendre la main à la population masculine et à rendre justice aux enfants

26 septembre 2019

26 septembre 2019 26 septembre 2019Bobby est né en 1996 au Lesotho, un petit pays montagneux. Sa mère vivait avec le VIH et, sans qu'il le sache, il est né avec le virus. Il a perdu son petit frère âgé de quatre ans et sa petite sœur tout juste âgée de six ans des suites d'une méningite. Deux évènements tragiques dans la vie de Bobby. Son existence était déjà suffisamment difficile lorsqu'à 12 ans il apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Suite à un diagnostic de la tuberculose, il découvre que sa mère et son père ont le VIH.

Mais Bobby ne se laisse pas décourager. « Des personnes ont essayé de détruire ma vie, mais tout ce qu'elles ont réussi, c'est de me rendre plus fort. D'autres voulaient m'exploiter, mais ainsi, elles m'ont rendu plus intelligent », raconte-t-il. « Cela n'a pas toujours été facile de prendre des médicaments et de devenir un militant séropositif après avoir été un enfant avec le VIH. J'ai subi mon lot de stigmatisations et discriminations. Mais un de mes rêves les plus chers est de vivre et de faire bouger les choses, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. »

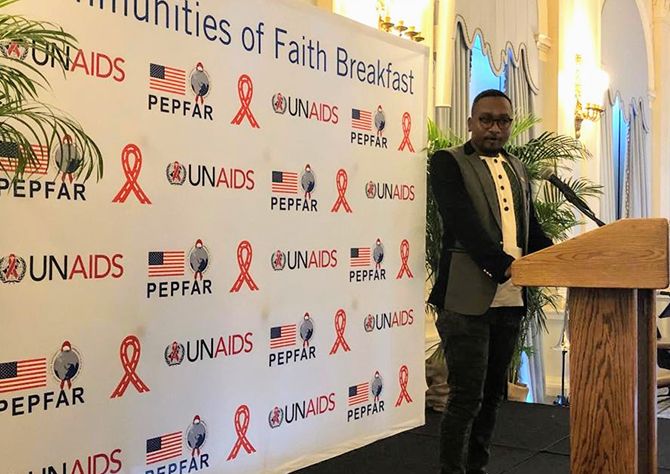

Le 26 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies organisée dans la ville américaine de New York, Bobby a partagé son expérience devant un parterre de plus de 150 chefs religieux et partenaires engagés dans la lutte contre le VIH au cours du Communities of Faith Breakfast qui se déroulait au Yale Club.

La vie de Bobby et de milliers d'autres personnes comme lui inspire des groupes religieux du monde entier à agir pour stopper les nouvelles infections au VIH et aider les personnes vivant avec le virus et concernées. Un autre intervenant, le ministre de la Santé de Zambie, Chitalu Chilufya, a expliqué que les leaders religieux de son pays jouent un rôle important pour améliorer la santé et le bien-être au sein de leurs congrégations, en particulier en s'adressant aux hommes.

« Plusieurs pasteurs organisent le dimanche des journées dédiées à la santé. Ils invitent des docteurs pour informer leur congrégation sur différents thèmes », indique M. Chilufya. « Les hommes sont sur les marchés et dans les églises. Par conséquent, c'est un moyen d'atteindre cette tranche de la population. Ces efforts ont permis de faire passer de 50 % à 30 % la part de la population masculine qui n'a pas encore fait un test du VIH. »

D'autres intervenants ont abondé en son sens. Il est en effet important de se faire entendre par les hommes, car il est urgent de garantir que les enfants ont accès à la justice et aux meilleures prestations pour lutter contre le VIH.

« En 2018, nous avons perdu 100 000 enfants des suites du sida, et seulement 54 % sur 1,7 million enfants vivant avec le VIH dans le monde entier ont accès à un traitement. Ces chiffres sont désastreux », a précisé Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l'ONUSIDA. « L'implication des partenaires de santé associés à un groupe religieux est capitale pour aider les gouvernements à transformer leurs engagements envers le VIH en de véritables actions sur le terrain. »

Cette rencontre matinale a offert une plateforme aux partenaires. Ils ont ainsi partagé leurs idées et leurs expériences concernant des stratégies innovantes pour que les services de prévention et de traitement du VIH atteignent les jeunes hommes, les adolescentes, les jeunes femmes et les enfants vivant avec le VIH. Elle a également encouragé des échanges fructueux sur la manière d'empêcher les violences sexuelles dont sont victimes les enfants et d'y apporter une réponse, car ces abus augmentent considérablement leur risque de contamination.

« Les discussions menées aujourd'hui vont mettre à jour ce qu'il est possible de faire. Fort de ces informations, nous n'aurons plus d'excuses pour ne pas le mettre en œuvre pour chacun, en tout lieu et en tout temps », a déclaré Deborah Birx, coordinatrice de la lutte contre le sida dans le monde et représentante spéciale des États-Unis pour la diplomatie sanitaire.

Related

Feature Story

Les jeunes agissent et inspirent le changement

25 septembre 2019

25 septembre 2019 25 septembre 2019Près de 19 000 jeunes, source d'inspiration, se sont réunis le 25 septembre pour la Journée UNIS afin de fêter ensemble le travail incroyable qu'ils font pour changer positivement leurs communautés et le monde entier. Les jeunes qui participaient avaient gagné leur ticket d'entrée en s'engageant pour une cause locale et une autre internationale de leur choix. Organisée dans la ville américaine de New York au cours de la soixante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unis, l'édition 2019 de la Journée UNIS a vu le jour en collaboration avec l'ONUSIDA, le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes.

L'ONUSIDA entretient depuis des années un partenariat avec les Journées UNIS. L'organisation aide à informer les jeunes sur le sida et soutient leurs efforts empreints de conscience sociale en vue de transformer durablement leurs sociétés et le monde entier. À travers le travail colossal des Journées UNIS, l'action de l'ONUSIDA touche plus de 20 000 écoles aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Au cours de son allocution devant le jeune public réuni au Barclays Center Stadium de New York, Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l'ONUSIDA, a déclaré : « Le sida n'est pas éradiqué, mais c'est possible ! Vous pouvez être la génération qui mettra fin au sida et qui amènera la planète à remplir les Objectifs de développement durable, afin de créer un monde meilleur pour les générations à venir. »

Mme Carlsson a profité de l'occasion pour rappeler aux jeunes l'importance de réaliser les ODD et de parler du VIH afin d'éliminer les stigmatisations liées à l'épidémie. Son intervention a été précédée par une animation publiée récemment par l'ONUSIDA. Ce clip montre l'interconnexion et l'interdépendance du VIH et des Objectifs de développement durable, ainsi que la manière dont les efforts pour mettre fin au sida peuvent renforcer une transformation sociale mettant les individus au cœur des préoccupations.