Feature Story

L'Éthiopie veut changer la donne, un district après l'autre

24 septembre 2019

24 septembre 2019 24 septembre 2019L'économie éthiopienne perd 250 millions de dollars par an à cause des citoyennes et citoyens qui vont se faire soigner à l'étranger. En effet, près de 40 % des centres de santé du pays n'ont pas l'électricité et 50 % n'ont pas accès à l'eau propre. Malgré toutes ces difficultés, le pays s'efforce d'améliorer son système de santé afin qu'il satisfasse les besoins de toutes et tous. Cette politique est conforme à l'engagement mondial pour parvenir à la couverture de santé universelle d'ici 2030, engagement pris lors de la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies du 23 septembre.

L'Éthiopie suit une approche innovante pour fixer ses priorités et elle s'est imposé des objectifs ambitieux. Il est urgent de trouver de nouvelles technologies et d'innover notamment dans les domaines de la santé et de l'énergie.

En octobre, le gouvernement va lancer un programme de collaboration entre dix ministères afin de définir et d'établir les priorités pour chaque district. Cette approche implique un partenariat entre le secteur privé, les communautés et les partenaires internationaux de développement. Le ministre éthiopien de la Santé, M. Amir Aman, s'engage à changer la donne en travaillant avec l'ONUSIDA et d'autres partenaires internationaux afin d'identifier et de mettre en place les innovations adaptées.

« Je reconnais la volonté de l'ONUSIDA et du Health Innovation Exchange à sa juste valeur. Ils souhaitent aider l'Éthiopie à mettre en place des innovations, en particulier pour le diagnostic de la tuberculose, du VIH et de l'hépatite B, l'utilisation de panneaux solaires dans les établissements de santé et l'intégration de l'intelligence artificielle afin d'accélérer l'accès aux services de santé, mais aussi pour faciliter la production locale de médicaments et de matériel médical », a déclaré M. Aman.

Ce partenariat avec l'ONUSIDA a été conclu en mai dernier à Genève lorsque M. Aman a visité l'exposition présentant des innovations organisée pour le lancement de la plateforme gérée par l'ONUSIDA, Health Innovation Exchange. Cette plateforme créée et exploitée par l'ONUSIDA vise à identifier les défis auxquels sont confrontés les prestataires de santé et à leur proposer des innovations à fort potentiel. Elle crée aussi des liens avec les investisseurs pour diffuser les innovations et mettre au point des solutions durables.

M. Aman a invité l'Health Innovation Exchange à travailler avec son pays pour identifier un ensemble de solutions potentielles pour ses priorités et faciliter les liens entre le gouvernement et les partenaires locaux. L'ONUSIDA a formé une délégation d'innovateurs et d'investisseurs qui s'est rendue en Éthiopie du 3 au 6 septembre. L'objectif était d'analyser les chances d'intégrer des solutions et des technologies innovantes pour la santé au sein des efforts de développement du pays. Ces pionniers et ces entreprises ont apporté des solutions dans différents domaines tels que le diagnostic du VIH et de la tuberculose, l'énergie solaire pour les besoins de santé, l'intelligence artificielle pour les diagnostics et la recherche, la production de produits pharmaceutiques et la manipulation sans danger des seringues à l'hôpital, ainsi que des modèles hybrides de formation afin de constituer une force de travail sanitaire en Éthiopie.

Les solutions d'énergie solaire proposées par les membres de la délégation de l'Health Innovation Exchange ont été bien accueillies, car l'accès à une source d'énergie moderne et efficace est nécessaire pour apporter les services de santé de base aux mères et aux nouveau-nés. Sans électricité, de nombreux services de maternité indispensables ne peuvent pas être utilisés efficacement. Les objectifs de taux de mortalité maternelle visés ainsi que d'autres cibles des Objectifs de développement durable s'en trouvent gravement entravés.

« Avec l'entremise de l'ONUSIDA, nous avons pu créer directement des liens avec les ministres et les décisionnaires clés en Éthiopie. Nous sommes en mesure d'élaborer une stratégie pour fournir des technologies qui auront potentiellement un impact sur l'Éthiopie et le marché africain. Nous sommes prêts à changer la donne et nous apprécions l'énergie et l'exemplarité du gouvernement éthiopien pour réaliser des changements sans précédent, » a expliqué Mauro Pantaleo, PDG de P&P Patents and Technologies.

Au cours d'une réunion avec la délégation, M. Aman s'est engagé à soutenir l'intégration de certaines solutions proposées au sein des programmes nationaux, mais aussi de garantir que la réglementation et les procédures seront favorables aux nouveaux partenaires du secteur privé travaillant avec le pays.

Related information

Feature Story

Le Botswana étend aux citoyennes et citoyens étrangers la gratuité du traitement contre le VIH

24 septembre 2019

24 septembre 2019 24 septembre 2019Le gouvernement du Botswana a décidé d'étendre aux résidents étrangers la gratuité du traitement contre le VIH. Cette étape marque un changement politique majeur et vient combler une lacune importante de la riposte du pays à l'épidémie.

La population étrangère vivant avec le VIH au Botswana est estimée à 30 000 personnes. Moins d'un quart d'entre elles ont actuellement accès à une thérapie, car elles n'ont bien souvent pas les moyens de payer les médicaments ou de rentrer chez elles pour trouver une assistance médicale.

Le Botswana est le troisième pays au monde pour ce qui est de la prévalence du VIH avec plus d'un adulte sur cinq entre 15 et 49 ans porteur du virus. En 2016, le gouvernement a adopté une stratégie de traitement généralisé en étendant la gratuité à l'ensemble des personnes vivant avec le VIH, une décision qui a déjà livré des résultats considérables. Depuis 2010, les décès imputables au sida ont diminué d'un tiers, alors que les nouvelles infections au VIH ont reculé de 36 % au cours de la même période.

« Je félicite le Botswana pour avoir étendu la gratuité du traitement aux résidents étrangers vivant avec le VIH », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l'ONUSIDA. « Cette décision sauvera des vies et soutiendra les efforts du pays en entier pour mettre fin à l'épidémie de sida. C'est un nouvel exemple de la motivation du Botswana et de sa détermination à n'oublier personne dans sa riposte au VIH. »

Le ministère national de la Santé et du Bien-Être a élaboré cette nouvelle réglementation après consultation étroite avec l'ONUSIDA, le Plan présidentiel américain d'aide d'urgence à la lutte contre le sida, l'Organisation internationale pour les Migrations, d'autres agences des Nations Unies ainsi que des partenaires de développement.

Il publiera une directive spéciale reprenant les termes de la décision du gouvernement afin d'autoriser les établissements de santé à fournir le traitement à toutes les personnes vivant avec le VIH dans le pays.

Le mois dernier, le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a annoncé sa volonté de réorienter la politique après que cette question a été abordée par le groupe Champions for an AIDS-Free Generation in Africa au cours de sa visite dans le pays.

Region/country

Related

Feature Story

Réduire, réutiliser, recycler : les jeunes Ghanéens disent Oui à la réduction des déchets

20 septembre 2019

20 septembre 2019 20 septembre 2019Les jeunes au Ghana s’engagent en faveur d’un environnement durable en réduisant le volume de déchets qu’ils produisent, aussi bien chez eux qu’à l’école.

Dans leur démarche militante, les jeunes ont rencontré la Directrice nationale de l’ONUSIDA au Ghana, Angela Trenton-Mbonde. La réunion organisée à Accra avait pour thème« Reduce, reuse, recycle » (Réduire, réutiliser, recycler). Chaque militant et militante a promis d’adopter de meilleures pratiques de gestion des déchets afin de promouvoir le développement durable.

« Je m’engage à avoir ma gourde réutilisable et à éviter d’utiliser les bouteilles en plastique jetables. Je suis convaincue que cela protègera la planète pour tout le monde », a déclaré Pricilla Addo.

Un autre militant, Samuel Nyarko, a promis de son côté : « Je m’engage à veiller moi-même à ce que les déchets produits dans mon foyer soient triés correctement afin de faciliter la collecte et le recyclage des plastiques. Je vais inviter mes camarades de classe et ma communauté à faire de même. »

Mme Trenton-Mbonde a encouragé les jeunes à respecter leurs engagements en faveur de la planète. « Pour un environnement durable, chacun d’entre nous doit prendre ses responsabilités et commencer avec un seul engagement, peu importe s’il semble insignifiant au début, car en définitive, tout est lié : l’humanité et la planète », a-t-elle déclaré.

Cette délégation militante comprenait des jeunes de Hope for Future Generations, une organisation non gouvernementale à but non lucratif ghanéenne visant à autonomiser et à émanciper les femmes, les enfants et les jeunes.

Region/country

Related

Feature Story

Toujours au service des consommateurs de drogues injectables dans les rues de Glasgow

18 septembre 2019

18 septembre 2019 18 septembre 2019La généralisation des programmes de prévention du VIH et de réduction des risques ainsi que le déploiement des traitements antirétroviraux en Écosse ont démontré leur efficacité en endiguant la propagation du VIH depuis les années 1980. Toutefois, en 2015 une épidémie de VIH préoccupante a frappé les consommateurs et consommatrices de drogues injectables à Glasgow, voyant le nombre de nouveaux diagnostics tripler en seulement trois ans.

L'ONUSIDA donne la parole à Ruth McKenna de Waverley Care, principale association écossaise qui fournit des soins de lutte contre le VIH et l'hépatite C, ainsi que des soins de santé sexuelle et offre un accompagnement. Madame McKenna détaille certaines mesures de l'association pour riposter à l'épidémie.

« Glasgow dispose d'un programme d'échange de seringues et d'aiguilles tout à fait satisfaisant, nous nous sommes donc interrogés sur les raisons de cette augmentation », se rappelle Mme McKenna. Des informations publiées récemment l'associent, en fait, à l'absence de domicile, à l'incarcération et au passage massif à l'injection de cocaïne à Glasgow. Les effets de cette drogue sont de courte durée, ce qui peut augmenter la fréquence des injections. Utiliser davantage d'aiguilles accroît le risque de partage, donc de contracter le VIH. »

L'équipe sur le terrain de Waverley Care a commencé à travailler en décembre 2018 grâce à un financement spécifique, mais malheureusement ponctuel, du National Lottery Community Fund. Elle fonctionne en binômes qui arpentent les rues de Glasgow pour accompagner les personnes qui mendient et leur proposer des services de santé, de l'aide, un peu de temps pour discuter et beaucoup d'écoute.

Selon Mme McKenna, la pauvreté et les traumatismes expliquent souvent la consommation de drogues et la vie dans la rue. L'équipe sur le terrain rapporte que nombre de personnes sans domicile racontent leurs traumatismes survenus souvent dès le plus jeune âge. Beaucoup de récits se ressemblent, ajoute-t-elle, enfance dans des foyers, violences physiques, sexuelles ou émotionnelles et une vie marquée par les délits et les peines de prison. Les drogues permettent de fuir les traumatismes pendant quelques instants.

Glasgow doit encore combler de nombreux manques d'informations à propos du VIH. L'équipe de terrain rencontre beaucoup de gens qui ne savent pas que les personnes soignées pour le VIH et dont la charge virale est indétectable ne peuvent pas transmettre le virus. L'équipe constate que les gens sont bien mieux informés sur l'hépatite C, parce que sa prévalence est plus forte parmi les consommateurs et consommatrices de drogues injectables.

Avant de commencer leur journée, les binômes s'assurent que leur sac à dos contient les outils nécessaires : feuilles d'alu, matériel d'injection stérile, acide citrique pour nettoyer la peau, préservatifs, serviettes hygiéniques, naloxone (pour prévenir les overdoses) et des kits de dépistage du VIH.

« Environ 500 consommateurs de drogues injectables vivent dans les lieux publics à Glasgow, ajoute Mme McKenna. Nous leur proposons un test lorsque nous jugeons qu'elles sont exposées à un risque de contamination au VIH. Les résultats sont disponibles au bout de 10 à 15 minutes, ce qui nous laisse du temps pour discuter et leur expliquer que les traitements ont beaucoup progressé et qu'avoir le VIH ne signifie plus être condamné à une mort certaine comme le pense encore beaucoup de personnes. »

L'équipe procède en moyenne à trois dépistages par semaine. Depuis janvier 2019, elle a accompagné 17 personnes vivant avec le VIH dans la ville. 28 autres leur ont été signalées, malheureusement toutes ne sont pas identifiables ou prêtes à se laisser accompagner.

Au Royaume-Uni, le traitement contre le VIH est gratuit via le National Health Service (NHS), et l'équipe de Waverley Care travaille en étroite collaboration avec le personnel sur le terrain du NHS pour s'assurer que les signalements nécessaires sont effectués afin que les personnes poursuivent leur traitement.

« Nous accompagnons toujours les personnes affectées par le VIH ou l'hépatite C, affirme Mme McKenna. Même si elles ne veulent pas de notre aide ce mois-ci, peut-être auront-elles changé d'avis le mois prochain. Nous n'abandonnons jamais personne. »

Related information

External links

Related

Feature Story

Le changement climatique affecte les personnes vivant avec le VIH

20 septembre 2019

20 septembre 2019 20 septembre 2019Quelques jours avant le Sommet Action Climat des Nations Unies qui aura lieu le 23 septembre à New York aux États-Unis, le constat est sans appel : aucun pays ni continent n’est épargné par le changement climatique. Son impact est toutefois souvent plus marqué dans les régions déjà confrontées à d’autres défis et il touche de plein fouet des groupes vulnérables tels que les personnes vivant avec le VIH.

Lorsque le cyclone Idai a touché la côte du Mozambique près de Beira le 15 mars 2019, les précipitations importantes et les vents violents ont provoqué une montée brutale des eaux, fait des centaines de morts, mais aussi endommagé de nombreuses habitations et infrastructures. Le 19 mars, les autorités estimaient que 100 000 personnes restaient à sauver. À Beira, les communications étaient coupées et les 17 hôpitaux ou cliniques avaient subi d'importantes destructions.

Cette situation aurait été une catastrophe n’importe où dans le monde, mais elle l’était d’autant plus dans la province de Sofala où près d’un adulte sur six vit avec le VIH et où plus d’un a vu les flots emporter son traitement.

Moins de six semaines plus tard, le 25 avril, le cyclone Kenneth dévastait à son tour le nord du Mozambique. Les inondations catastrophiques causées par ces deux tempêtes ont fait 2,2 millions de victimes au Malawi, au Mozambique et au Zimbabwe.

L’augmentation de la température à la surface des océans et la montée du niveau de la mer renforcent l’intensité ainsi que le potentiel de destruction des ouragans et des cyclones tropicaux comme Idai et Kenneth dans de nombreux pays déjà exposés à des épisodes météorologiques extrêmes.

Lorsque l’ouragan Kenneth a atteint le Zimbabwe, la Directrice pays par intérim de l’ONUSIDA, Mumtaz Mia, a tout fait pour que les personnes vivant avec le VIH, comme les femmes enceintes inscrites à des programmes de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant, accèdent au traitement.

« Les situations d’urgence ne sont pas une nouveauté au Zimbabwe, mais cette fois-ci les personnes vivant avec le VIH se sont retrouvées livrées à elles-mêmes lorsque les flots ont emporté leurs médicaments. »

Après la catastrophe, Mme Mia et son équipe ont rencontré des représentants du gouvernement, de la société civile, des donneurs et d’autres partenaires pour discuter de la riposte. Tous lui ont rapidement assuré que les besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH avaient été pris en compte dans les opérations de secours. Cela s’est traduit, par exemple, par des coopérations avec des partenaires, dont les coparrainants de l’ONUSIDA, le ministère de la Santé et des Soins aux enfants ainsi que le Conseil national du sida, pour coordonner la distribution d’antirétroviraux et de préservatifs, de colis alimentaires aux personnes vivant avec le VIH et pour permettre aux femmes enceintes d’accoucher sans danger. Ces partenaires ont également évalué les besoins supplémentaires liés à la santé et au VIH suite à la catastrophe.

Au Malawi, le cyclone Idai a touché près d'un million de personnes et a forcé plus de 100 000 personnes à fuir leur foyer. De nombreuses victimes de la tempête au Mozambique ont traversé la frontière à la recherche d'un abri et de nourriture.

Pour les personnes vivant avec le VIH, les soucis concernant leur santé et l’accès à leur traitement sont venus aggraver cette situation déjà difficile. Pour beaucoup d’entre elles, le premier réflexe a été de sauver leurs médicaments.

« Ma maison a été détruite par les flots, mais j’ai réussi à prendre le sac en plastique où je garde mes antirétroviraux. Cela fait partie de ce que j’ai de plus cher », raconte Sophie Naphazi.

Elizabeth Kutendi explique quant à elle que ses médicaments ont survécu à la catastrophe, parce qu’elle les garde sous le toit de sa maison.

Ces deux femmes ont trouvé refuge à Bangula, un camp au sud du Malawi, qui accueille des milliers de personnes ayant fui les villages des environs. La petite clinique sur place apporte des conseils sur le VIH, des dépistages, elle renouvelle les traitements et fournit un soutien psychosocial.

Dans d’autres régions d’Afrique, les populations sont confrontées à un manque de précipitations à l’origine de sécheresses sévères et à d’une interruption de services essentiels, comme les soins de santé. L’Afrique australe, par exemple, n’a connu que deux bonnes récoltes depuis 2012. L’Angola, le Botswana, le Lesotho et la Namibie ont tous déclaré l’état d’urgence à cause de la sécheresse.

La concurrence pour les faibles ressources laissées par la sécheresse dans la Corne de l’Afrique est quant à elle source de conflits, ce qui complique l’accès à des groupes de la population nécessitant une aide d’urgence, dont des soins de santé. Beaucoup n’ont pas d’autre choix que de fuir vers les centres urbains, ce qui augmente la pression sur les prestataires de service locaux. La détérioration de la situation peut déclencher des mouvements migratoires massifs.

« Le changement climatique nous menace tous », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA. « Mais les groupes vulnérables, dont les personnes vivant avec le VIH et concernées, sont particulièrement exposés à la multiplication et à l’intensification des épisodes météorologiques extrêmes touchant des régions du globe où les stratégies d’adaptation sont déjà à bout. Nous devons aujourd’hui considérer le changement climatique comme étant l’un des défis fondamentaux à la santé et au bien-être des populations. »

Related information

Related

Feature Story

Interview avec Rosalind Coleman, experte PPrE auprès de l’ONUSIDA

16 septembre 2019

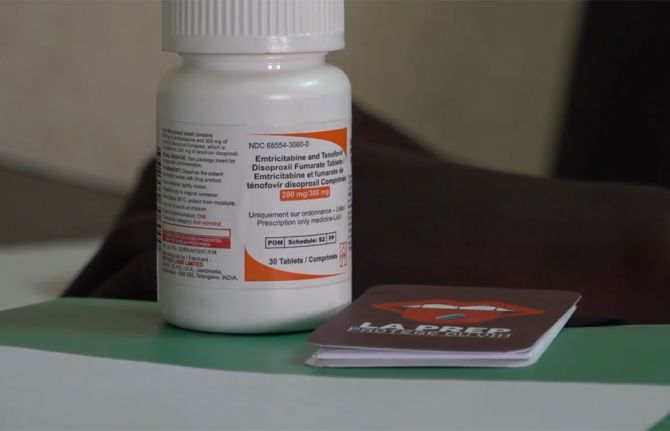

16 septembre 2019 16 septembre 2019La prophylaxie pré-exposition (PPrE) consiste en une pilule contenant un complexe de médicaments. Sa grande efficacité a été prouvée pour empêcher la contamination de personnes séronégatives. Elle est actuellement disponible ou fait l’objet de projets pilotes dans de nombreux pays du monde entier, dont le Royaume-Uni. Rosalind Coleman, experte PPrE auprès de l’ONUSIDA, nous explique.

En quoi le déploiement de la PPrE au Royaume-Uni diffère-t-il de celui d’autres pays à revenu élevé ?

Le Royaume-Uni dispose du plus grand programme PPrE d’Europe quant au nombre de personnes à avoir commencé à prendre le médicament. Les procédures de mise à disposition du médicament varient toutefois d'un pays à l'autre. Cette disparité montre bien qu’une stratégie universelle n’existe pas. Elle illustre également l’importance que jouent les militantes et militants et la collaboration entre toutes les parties prenantes.

En Écosse, la prophylaxie est distribuée gratuitement aux résidents écossais dans les établissements de santé sexuelle. Les acheteurs au niveau national ont réussi à négocier un prix d’achat abordable pour la PPrE.

En Angleterre, la PPrE n’est pas disponible systématiquement, ce qui force les militants, les fournisseurs de la PPrE progressive et d’autres parties prenantes soutenant sa prescription à être imaginatifs. Des médicaments génériques ont été achetés à des prix concurrentiels grâce à la mise en place d’un essai à grande échelle qui rend la PPrE disponible dans les établissements de santé sexuelle. Cette étude ne permettant cependant pas de satisfaire la demande, de nombreuses personnes s’approvisionnent aussi à l’étranger sur des plateformes en ligne. Cette clientèle en ligne ne devrait pas être oubliée dans la création et la promotion d’un accès à une aide clinique, à des tests et à un suivi indispensables pour assurer un service de qualité de la PPrE.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le déploiement de la PPrE dans les pays à faible et moyen revenu ?

La situation est très contrastée selon les pays. On enregistre des progrès importants en Afrique australe et orientale ainsi que dans d’autres régions du monde comme la Thaïlande et maintenant le Vietnam en Asie, mais aussi au Brésil en Amérique latine. Dans d’autres pays, en particulier là où l’épidémie de VIH se renforce, l’accès à la PPrE est extrêmement difficile, et ce, pour plusieurs raisons : le coût du programme et la faible attention accordée en général à la prévention primaire du VIH jouent certainement un rôle, tout comme la stigmatisation et la discrimination. Ils empêchent d’apporter des services adaptés à de nombreuses populations clés qui en auraient besoin. Des connaissances insuffisantes sur la PPrE et même des informations erronées répandues parmi les utilisateurs potentiels et les fournisseurs de la prophylaxie entravent également sa promotion.

Afin de réduire les nouvelles infections au VIH, il est essentiel de planifier très clairement la démocratisation de la PPrE au sein d’un programme complet de prévention du VIH.

L’utilisation de la PPrE est souvent associée aux populations clés comme les professionnel(le)s du sexe ou les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Est-elle aussi utile dans d’autres contextes ?

L’efficacité d’un programme de PPrE dépend de la prise du médicament par des gens réellement exposés à un risque de contamination au VIH, qui souhaitent contrôler cette éventualité. Il s’agit souvent de membres de populations clés, mais toute personne potentiellement exposée à un risque élevé devrait être en mesure de se renseigner sur la PPrE et d’y avoir accès. Ainsi, cela concerne également les partenaires séronégatifs dans un couple sérodifférent tant que la charge virale de la personne vivant avec le VIH n’est pas supprimée ou les individus diagnostiqués auparavant avec une infection sexuellement transmissible (IST) et comptant parmi leurs partenaires sexuels un taux élevé de VIH non traité.

Prendre correctement la PPrE au cours d’une période de forte exposition potentielle au VIH est vital, mais cela dépend de la motivation personnelle à suivre le traitement, des informations sur son utilisation et son arrêt, ainsi que de la facilité d’accès.

La manière de communiquer sur la PPrE fait toute la différence sur l’utilisation et le suivi de la prophylaxie : il ne s’agit pas de stigmatiser, mais d’encourager, que ce soit dans les campagnes publicitaires des services publics ou dans l’attitude du personnel soignant.

Des voix relativisent l’efficacité de la PPrE, car elle contribuerait à une recrudescence des IST comme la syphilis et la gonorrhée. Qu’en est-il vraiment ?

Le lien entre l’utilisation de la PPrE et l’augmentation des cas d’autres IST, hors VIH, est une thématique très actuelle ! Ce débat ne devrait cependant pas être une raison de réduire l’accès à la PPrE, mais plutôt de reconnaître et d’encourager des services de santé sexuelle améliorés et complets afin de prévenir, d’identifier et de traiter toutes les IST. Une discussion ouverte sur les risques d’IST et leur prévention devrait accompagner l’accès à la PPrE.

La dernière étude systématique en date confirme que, sans surprise, le taux d’IST était déjà élevé parmi les personnes demandant la PPrE et que ces dernières ont des rapports sexuels sans préservatif. Par conséquent, l’incidence d’IST parmi les personnes prenant la PPrE est élevée. Il n’est toutefois pas encore clair si cela est imputable à un changement de comportement sexuel ou à une meilleure détection des IST, car ces personnes se font dépister plus souvent dans le cadre du programme de PPrE.

Quoi qu’il en soit, ce qu’il faut en retenir, c’est que les taux élevés d’IST détectés chez les personnes prenant la PPrE révèlent un besoin de prévention, de diagnostic et de traitement des IST encore à satisfaire. Vu ainsi, l’accès à la PPrE ouvre la voie à de meilleurs soins de santé sexuelle plus larges et présente une chance de réduire l’incidence des IST. Cela s’applique à toutes les populations utilisant la PPrE.

La PPrE est-elle alors en train de changer la donne dans la riposte au VIH ?

Aujourd’hui, la PPrE est sous les feux des projecteurs. Elle fait l’objet de financements, de groupes de réflexion et d’efforts physiques dans différents cadres, notamment dans la recherche de nouvelles méthodes de délivrance (injection ou anneau vaginal par exemple) qui pourraient élargir le choix et améliorer la prise et la continuité de la PPrE. Si ces efforts s’accompagnent d’une amélioration générale des services liés au VIH (prévention primaire, tests et traitement) et sont intégrés à d’autres services de santé comme les soins de santé sexuelle et psychologique, alors l’impact de la PPrE pourrait dépasser la simple prévention de la contamination au VIH au niveau individuel. Cependant, il serait imprudent de relâcher nos efforts en se disant que la PPrE va changer d’elle-même la donne.

PrEP basics by Rosalind Coleman

PrEP success in London

Region/country

Related

Feature Story

L’ONUSIDA continue de dépasser les objectifs de l’ONU-SWAP

10 septembre 2019

10 septembre 2019 10 septembre 2019Un an après le lancement du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 2018–2022 (ONU-SWAP 2.0), l’ONUSIDA figure grâce à son efficacité parmi les agences qui satisfont ou dépassent les 17 indicateurs de performance.

Cette stratégie actualisée et étoffée a été déployée en 2018 à l’ensemble du système des Nations Unies. Elle a été conçue pour accélérer la transversalisation des questions du genre à tous les niveaux de l’ONU et pour garantir un suivi optimal des avancées dans le domaine de l’égalité des sexes et des résultats liés au genre énoncés dans les objectifs de développement durable.

L’ONU Femmes est responsable de la procédure de reddition de comptes et des rapports de l’ONU-SWAP. Elle reçoit les rapports annuels relatifs à l’exécution du plan de chaque organisation concernée. Dans une lettre de la Directrice exécutive de l’ONU Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, destinée à Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA, et faisant suite au rapport annuel soumis plus tôt cette année par le Secrétariat de l’ONUSIDA, l’ONU Femmes a félicité le Secrétariat de l’ONUSIDA pour ses résultats, en particulier pour ses efforts en vue de renforcer les mécanismes de reddition de comptes concernant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes tout au long de l’élaboration de son Plan d’action pour l’égalité des sexes 2018–2023.

La lettre salue également l’engagement de l’ONUSIDA en faveur d’une culture de l’inclusion. Un exemple notable datant de 2018 a été l’introduction d’une politique de congé parental unique qui étend le congé de paternité et pour adoption à 16–18 semaines, selon le nombre d’enfants, et l’apparition d’un congé de même durée suite à une naissance d’une mère porteuse. L’ONU Femmes souligne que « cette ligne de conduite plus équitable favorise la prise en charge des enfants aussi bien par les hommes que par les femmes. Elle peut ainsi contribuer à rejeter l’idée que les femmes en âge de procréer sont potentiellement trop chères à embaucher ou présentent un risque d’absentéisme plus important que les hommes, à qualifications égales. »

Pour ce qui est des progrès encore à faire, l’ONU Femmes encourage l’ONUSIDA à maintenir et à renforcer ses efforts pour atteindre la parité à tous les niveaux, mais aussi à continuer de promouvoir une culture du travail inclusive en particulier par le biais de son Plan d’action pour la gestion.

« Le Secrétariat de l’ONUSIDA continue de respecter totalement le plan d’action ONU-SWAP. Toutefois, comme l’indique l’ONU Femmes, ces progrès sont fragiles et il est très facile de faire marche arrière. Nous devons par conséquent intensifier et optimiser nos efforts pour atteindre la parité à tous les niveaux, mais aussi pour continuer d’améliorer la culture de notre organisation. Il ne s’agit pas uniquement de cocher des cases. Ces problématiques nécessitent une attention continue », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive de l’ONUSIDA par intérim.

L’ONU Femmes a accompagné sa lettre d'un ensemble d’infographies comparant les résultats de l’ONUSIDA aux indicateurs de performance de l’ONU-SWAP. Toutes sont compilées au sein d’un rapport. Le suivi par l’ONU Femmes est réalisé à partir d’une auto-évaluation et de justificatifs apportés par chaque organisation et validés par l’ONU Femmes. Afin de renforcer la reddition de comptes, l’ONUSIDA a mené un audit avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui a confirmé l'exactitude de son auto-évaluation.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Mettre un terme au sida, c’est l’affaire de toutes et tous

10 septembre 2019

10 septembre 2019 10 septembre 2019Par Gunilla Carlsson, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, a.i. et Nancy Wildfeir-Field, Présidente de GBCHealth

Au cours des trois dernières décennies, le sida a soudé la communauté internationale comme aucune autre crise sanitaire avant elle. La maladie a amené des organisations communautaires de tous les horizons à se regrouper pour défendre les droits fondamentaux de certains groupes les plus vulnérables au monde. La solidarité nord-sud a atteint des niveaux jamais vus auparavant et le sida a inspiré l’innovation médicale.

Aujourd’hui, cependant, le monde se trouve à la croisée des chemins. Le nombre de personnes infectées par le VIH et mourant du sida recule, mais trop lentement. Les ressources nécessaires pour consolider les avancées ont fondu d'un milliard de dollars en 2018 malgré des besoins énormes non couverts. Aujourd’hui, près de 38 millions de femmes, d’hommes et d’enfants vivent avec le VIH, un record. Le sida est ainsi l’une des principales menaces sanitaires et au développement de notre temps.

La riposte au VIH est aussi l’affaire de l’économie. Contrairement à la plupart des crises sanitaires, le VIH touche principalement des personnes dans la fleur de l’âge. La société n’est pas seule à pâtir de cette épidémie, la croissance économique également. 9 personnes vivant avec le VIH sur 10 sont des adultes ayant atteint le pic de leur productivité. Dans les pays les plus touchés, le VIH a des répercussions directes sur les marchés, les investissements, les services et l’éducation.

Sans soins ni aide adaptés, les personnes vivant avec le VIH peuvent se retrouver dans l’incapacité de travailler, avoir besoin de longues périodes de congé et doivent souvent couvrir eux-mêmes des frais de santé importants. Les décès imputables au sida, tragiques pertes de vies humaines, ont un impact sur les conditions de vie des familles et réduisent la productivité des entreprises. L’épidémie ralentit la croissance économique et menace l'avenir des employés et des employeurs.

Toutefois, les entreprises présentes dans des pays fortement touchés par le VIH et impliquées activement et visiblement dans la riposte au sida notent une amélioration de la productivité, du moral et de la fidélisation du personnel. Toute participation à une riposte au sida multisectorielle efficace génère de la sympathie et met en avant les valeurs de l’entreprise ainsi que son engagement citoyen et en faveur du bien-être de ses employés, de sa clientèle et des communautés. Les entreprises visionnaires sont nécessaires pour mettre en place des solutions complètes et gérer les risques, notamment en considérant le VIH comme un problème touchant la santé et le bien-être au travail. Il semblerait même qu’investir dans des programmes de prévention du VIH et d’accès à un traitement pour le personnel vivant avec le VIH soit une stratégie payante pour de nombreuses entreprises.

Les objectifs de développement durable (ODD) fournissent un cadre général aux entreprises pour collaborer avec leurs fournisseurs, leur clientèle, les communautés et d’autres parties prenantes en vue de mettre un terme au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici 2030. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de prendre des actions dans plusieurs domaines liés, notamment l’accès à la santé (ODD 3), l’égalité des sexes (ODD 5), l’élimination des discriminations (ODD 10), la bonne gouvernance (ODD 16) et les partenariats (ODD 17), le tout sans jamais oublier l’aspect des droits fondamentaux.

L’économie ne peut fleurir que dans une société saine. Des personnalités influentes du secteur privé reconnaissent que le bien-être et la sécurité des communautés desservies sont essentiels pour leur avenir commun. De même, nous ne pourrons pas mettre un terme au sida sans participation active du secteur privé. Les produits et services innovants, les relations avec le personnel, les consommateurs et les décisionnaires, les compétences fondamentales en logistique, l'analyse de données et le marketing, ainsi que les ressources humaines et financières peuvent aider à combler le manque de financement public destiné au dépistage du VIH, à la prévention et aux programmes de traitement.

Les gouvernements, les organisations intergouvernementales, la société civile et les entreprises disposent de ressources et de compétences propres, considérables et complémentaires pour contribuer à la riposte mondiale au sida. Lorsque différents secteurs arrivent à combiner leurs forces, alors l’impact de leurs efforts est d’autant plus important.

L’ONUSIDA et GBCHealth invitent les entreprises à rejoindre la riposte au sida ainsi qu’à redynamiser la collaboration intersectorielle afin de sauver des vies. Rejoignez-nous en ce moment historique pour mettre fin à l’une des plus grandes crises sanitaires du siècle.

Related

Feature Story

Cinq ans après la création du réseau Les villes s’engagent : 300 partenaires se rassemblent

10 septembre 2019

10 septembre 2019 10 septembre 2019Plus de 700 représentants de villes du monde entier se sont réunis au Royaume-Uni à Londres au cours de la première conférence du réseau Les villes s’engagent. Ce rassemblement organisé par l’International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) en partenariat avec l’ONUSIDA et le Global Network of People Living with HIV (GNP+) met l’accent sur les efforts et les progrès réalisés par les villes ainsi que sur les défis et les leçons tirées au cours des cinq dernières années.

L’initiative Les villes s’engagent a été lancée en 2014 en France à Paris lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida et regroupait à l’origine 26 partenaires. Aujourd’hui, elle compte plus de 300 villes et municipalités.

Des maires, des gouverneurs, des organisations de la société civile, des parlementaires, des agences des Nations Unies et d’autres acteurs ont échangé sur la nécessité de mettre un terme aux inégalités en matière de santé dans les zones urbaines. Ce panel de haut niveau s’est penché sur les inégalités sanitaires et sociales dans les petites et grandes villes.

Dans son discours d’ouverture, le maire de Londres, Sadiq Khan, a confirmé son engagement en faveur d’une accélération de la riposte au VIH dans sa ville où se concentrent 38 % des personnes vivant avec le VIH au Royaume-Uni.

« Je suis fier de ce que nous avons atteint, mais nous devons continuer », a-t-il dit. « J’apporte mon soutien inconditionnel à l’objectif ambitieux affiché par le Royaume-Uni : zéro nouvelle infection au VIH, zéro décès lié au sida et zéro discrimination. »

Londres a été l’une des premières villes à dépasser les objectifs 90–90–90 et 95–95–95. Les derniers chiffres confirment que 95 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, 98 % de ces personnes suivent un traitement et 97 % des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. M. Khan est également un ardent défenseur de la prophylaxie pré-exposition (PPrE) à grande échelle : « Finie la valse-hésitation, la PPrE doit être à la portée de tous... elle fonctionne. »

Londres et Amsterdam aux Pays-Bas, les deux premières villes à avoir atteint les objectifs 90–90–90, sont rejointes dans cette catégorie par deux autres villes au Royaume-Uni, Manchester et Brighton & Hove. Une analyse des données portant sur 61 villes a montré que 14 d’entre elles ont dépassé le premier 90, 16 autres le second et 23 le troisième.

Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA, a déclaré : « La riposte au sida peut ouvrir la voie à une meilleure résilience des villes. Nous avons besoin du soutien inclusif et indéfectible des maires qui travaillent étroitement avec les communautés pour changer les nombreux facteurs sociaux et structurels responsables d’une discrimination à l’accès aux services de santé. »

D’autres villes ont cité l’innovation et la création d’un environnement propice comme leviers de renforcement des services. Par exemple, à Melbourne en Australie, la riposte a démarré très tôt grâce au soutien politique des deux grands partis à tous les niveaux de gouvernance. Cela a favorisé la formation d’un partenariat entre les leaders politiques, scientifiques et des communautés. Cette volonté a permis d’éliminer virtuellement la transmission du VIH de la mère à l’enfant et chez les professionnel(le)s du sexe. De son côté, la capitale kenyane, Nairobi, a réussi à offrir une thérapie antirétrovirale à pratiquement toutes les personnes diagnostiquées avec le VIH. La ville attribue ce succès à une meilleure collecte des données ce qui a permis d’identifier les besoins des populations clés et des jeunes vivant dans des bidonvilles.

José Zuniga, président et CEO de l’IAPAC, a rappelé l’importance des zones urbaines, car elles accueillent plus de 50 % de la population mondiale. « Pour réussir leur pari, le réseau Les villes s’engagent nécessite une volonté et un soutien politiques, un engagement des communautés, une planification reposant sur des données et des dispositifs équitables afin de n’oublier personne », a-t-il conclu.

Fast-Track Cities 2019

Related press release

Related

Feature Story

Mr Gay England met les stigmatisations liées au VIH sur le devant de la scène

06 septembre 2019

06 septembre 2019 06 septembre 2019En devenant Mr Gay England 2018, Philip Dzwonkiewicz souhaitait utiliser sa visibilité pour parler du VIH. Après avoir lutté pendant des années pour assumer son statut sérologique, il a décidé de ne plus le cacher.

« Aujourd’hui, j’ai arrêté de vivre plusieurs vies en parallèle », a-t-il déclaré. « Mon statut sérologique n’est plus un secret, ce qui m’a enlevé un poids énorme des épaules. »

L’année suivante, il a également utilisé la compétition Mr Gay Europe 2018, où il a fini troisième, pour continuer d’attirer l’attention sur le VIH. « Je suis toujours surpris lorsque les gens me disent que je n’ai pas l’air d’avoir le VIH. Cela montre bien que les idées fausses ont la peau dure », continue-t-il.

Ce danseur et performeur londonien dans l’âme n’a pas hésité un instant pour être au cœur d’un documentaire. Le film Jus+ Like Me montre comment M. Dzwonkiewicz accepte son statut sérologique, ainsi que les répercussions sur ses relations avec ses partenaires et sa famille. Depuis son lancement, ce documentaire a remporté les European Cinematography Awards ainsi que le Queen Palm International Film Festival. Il a également atteint les demi-finales des London Independent Film Awards et des ARFF Berlin International Awards.

« Je suis sud-africain, donc le sida ne m’est pas inconnu, mais j’ai été surpris par le nombre de personnes qui sont sorties de l’ombre après avoir vu le film et ont raconté leur quotidien avec le VIH », raconte Tom Falck, le producteur exécutif du film. Il a senti que l’histoire de M. Dzwonkiewicz avait beaucoup de potentiel. En effet, l'une de ses relations s’est terminée parce qu’il n’avait pas dit qu’il avait le VIH. Tom Falck respecte cependant la décision prise par certaines personnes de ne pas révéler leur statut sérologique. « L’histoire de Phil est tellement inspirante et authentique. Beaucoup s’y retrouvent », explique-t-il.

Le film a reçu de manière générale un très bon accueil, mais les producteurs sont conscients que les stigmatisations sont toujours monnaie courante. « Les messages de haine sur les réseaux sociaux confirment totalement que nous avons atteint notre objectif », continue-t-il. « Nous ne pouvons pas nous permettre d’être spectateurs. Il est important de lutter ensemble contre les injustices et les discriminations. »

Dans le film, M. Dzwonkiewicz espère que le documentaire aidera quelqu’un « dans la même situation. » M. Falck et lui ainsi que le metteur en scène Samuel Douek ont lancé la campagne #JUSTLIKEME pour éviter que le sujet ne tombe aux oubliettes. Ils souhaitent ainsi encourager d’autres personnes à sortir de l’ombre pour partager leur histoire.

M. Dzwonkiewicz explique qu’il conseille depuis plusieurs années ses amis à titre privé, mais qu’il a rejoint aujourd’hui l’équipe de Positive East, une organisation non gouvernementale apportant des services d’assistance liés aux VIH, où il aide des gens dans sa situation. « Je veux apporter ma petite contribution et aider comme je peux celles et ceux qui en ont besoin », continue-t-il. Son travail auprès d’autres malades lui ouvre les yeux sur la situation dans d’autres communautés.

« Les personnes que je rencontre ont une autre origine sociale que moi, mais toutes leurs histoires se ressemblent », explique M. Dzwonkiewicz. Il est convaincu que les personnes concernées doivent s’entraider. Il se souvient comment 56 Dean Street, la principale clinique londonienne du National Health Service dédiée à la santé sexuelle, l’a accompagné à toutes les étapes, depuis le dépistage en passant par le traitement jusqu’à comprendre le concept « U = U » (untransmittable = undectectable, non transmissible = indétectable). À l’instar des personnes prenant quotidiennement des antirétroviraux, M. Dzwonkiewicz ne peut plus transmettre le VIH, car le virus est maintenant indétectable dans son sang.

« Ma qualité de vie s’est nettement améliorée depuis que j’apporte ici des conseils, de l’aide et un soutien psychologique », poursuit-il à propos de 56 Dean Street.

« Je ne suis pas mon statut sérologique », déclare-t-il. « Je suis comme tout le monde qui vit à 100 %. »