Feature Story

Rapidité, proactivité et préparation : le trio gagnant pour réagir aux crises humanitaires

15 août 2019

15 août 2019 15 août 2019À la mi-mars, le cyclone Idai a frappé le Mozambique et l’est du Zimbabwe au plus mauvais moment possible. Un mois plus tôt, le Zimbabwe avait lancé un appel d’urgence pour les 5,3 millions de personnes touchées par la crise économique en cours. En outre, la sécheresse avait détruit les récoltes. L’arrivée soudaine de précipitations abondantes et du vent a précipité la région dans le chaos. Trois cents personnes ont péri, des centaines d’autres ont disparu et 40 000 ont perdu leur foyer. L’insécurité alimentaire, à laquelle s’ajoute une absence de services fondamentaux dont les soins de santé, a pris des proportions alarmantes dans le Manicaland, la province la plus sévèrement touchée.

Pour Mumtaz Mia, Directrice pays par intérim de l’ONUSIDA au Zimbabwe au moment de la catastrophe, la priorité était d’assurer l’accès au traitement contre le VIH pour les personnes vivant avec le virus, notamment les femmes enceintes impliquées dans des programmes de protection de la transmission de la mère à l’enfant.

« Les situations d’urgence ne sont pas une nouveauté au Zimbabwe, mais cette fois-ci les personnes vivant avec le VIH se sont retrouvées livrées à elles-mêmes lorsque les inondations ont emporté leurs médicaments », explique-t-elle.

Pour elle, il est essentiel d’être toujours prêts. « Dans le cadre de la riposte au sida, nous devons anticiper toute interruption des services causée par une situation d’urgence. »

Mme Mia, elle-même originaire du Malawi, a déjà eu à gérer des sécheresses et à des inondations dans toute l’Afrique orientale et australe. Elle est également intervenue au Kenya dans le cadre d’un conflit qui a éclaté après des élections. Elle a aussi travaillé cinq ans pour l’ONUSIDA au Sud-Soudan avant d’arriver au Zimbabwe.

Elle se rappelle que le bureau national de l'ONUSIDA a rencontré le gouvernement, la société civile, les donataires et d’autres parties prenantes cruciales afin de discuter des actions à prendre immédiatement. Ils ont intégré très rapidement les besoins spécifiques au VIH dans la riposte à cette crise. En coopération avec les coparrainants de l’ONUSIDA, le ministère de la Santé et des Soins aux enfants ainsi que le Conseil national du sida, il s’agissait de coordonner la distribution de thérapie antirétrovirale et de préservatifs, le soutien alimentaire aux personnes vivant avec le VIH et de permettre aux femmes enceintes d’accoucher sans danger. Ces partenaires ont également évalué les besoins supplémentaires liés à la santé et au VIH suite à la catastrophe.

Près de 150 000 personnes vivant avec le VIH se trouvaient dans les zones touchées par le cyclone, dont 83 % suivaient une thérapie antirétrovirale qu’elles ont bien souvent dû interrompre au cours de la crise.

« Sans un plan et des consignes clairs sur les actions à prendre dans une situation d’urgence, il est très facile de perdre des jours, voire des semaines, à essayer de savoir quoi faire », explique Mme Mia.

Elle est également convaincue qu’il serait possible d’accélérer la riposte grâce à des plans d’urgence interagences organisant spécifiquement leurs actions. « Lorsqu’une crise nécessite d’accompagner les bureaux et les directions locales, les actions requises par l’ONUSIDA dans les situations d’urgence et leur impact potentiel sur le VIH doivent suivre des règles simples et claires », continue-t-elle. « Il est important de réserver des ressources financières disponibles immédiatement. »

Mme Mia pratique le yoga pour traverser les périodes de stress et elle apprécie le soutien de son mari. « Nous essayons de préserver un semblant de normalité chez nous lorsque les temps sont durs », déclare-t-elle avant d’admettre que souvent c’est difficile. Elle concentre ses pensées vers les personnes dans le besoin. « Ma porte leur est toujours ouverte. J’écoute leur histoire et cela m'ouvre des perspectives pour poursuivre mon travail. » C’est pourquoi elle a rappelé qu’on ne peut pas laisser les gens livrés à eux-mêmes en période de crise. « La rapidité est essentielle. »

La Directrice pays de l’ONUSIDA dans la République bolivarienne du Venezuela, Regina Lopez de Khalek, abonde en ce sens. « Une crise humanitaire vous oblige à agir rapidement afin de sauver des vies. Vous devez revoir vos tâches quotidiennes afin de porter toute votre attention sur la situation d’urgence », indique-t-elle.

Dans la République bolivarienne du Venezuela où la crise économique et politique touche plus de 80 % de la population, son travail consiste à gérer l’impact sur les personnes vivant avec le VIH ou concernées. L’inflation a explosé provoquant une flambée des prix des produits alimentaires de base. Les pénuries à tous les niveaux, y compris de médicaments, gangrènent le pays. En mai 2019, la République a reconnu rencontrer certaines « difficultés humanitaires » et a facilité la livraison de médicaments et de tests rapides pour le VIH et la syphilis. Le soutien d’organisations non gouvernementales internationales a permis d’apporter près de 60 tonnes de médicaments de première nécessité. L’ONUSIDA s’est engagée pour que le pays reçoive des fonds d’urgence d’organisations partenaires.

Plus récemment, l’ONUSIDA, le Fonds des Nations unies pour la population et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont concentré leurs efforts afin d’aider les personnes touchées par la stigmatisation, la discrimination et les violences sexuelles. Cela se traduit par la distribution de kits de prévention post-exposition, une riposte médicale d’urgence pour les personnes exposées au VIH, des services de santé et le lancement de tests du VIH dans les maternités, ainsi qu’un soutien apporté à la société civile.

Pour Mme Lopez de Khalek, coopérer avec d’autres agences des Nations unies et des partenaires sur place fait toute la différence. « Travailler main dans la main est non seulement une approche sensée, mais cela assure la pérennité de la riposte au sida même dans une situation de crise humanitaire », explique-t-elle.

Elle recommande de suivre les directives du groupe d’étude du comité permanent inter-organisations sur le VIH dans des situations d’urgence, sans pour autant perdre de vue la réalité locale et nationale. « Il est essentiel de connaître et de comprendre la situation du pays où l’on se trouve », continue-t-elle, « car même si une situation d’urgence reste partout une situation d’urgence, la réalité diffère selon chaque pays. » Et il faut être proactif. « Il est nécessaire d’agir correctement en amont, afin de ne pas toujours être dans la réaction », indique-t-elle. Selon elle, il est essentiel de nouer des liens, de collaborer et de s’engager avec d’autres, mais aussi d’élaborer une riposte sur tous les plans afin que ni les personnes apportant de l’aide ni les personnes aidées ne soient laissées pour compte.

Simone Salem a le même sentiment. « Les contacts que j’établis dans les différents pays ainsi que les bonnes relations avec les personnes pouvant aider m’ont toujours sauvée pour apporter une réponse aux situations d’urgence », déclare la Conseillère pour la mobilisation de la communauté de l’ONUSIDA au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Et d’ajouter que la population se met à vous faire confiance et à chercher votre soutien lorsque vous commencez à agir et à apporter une aide concrète.

Mme Salem indique que son travail en Iraq, en Libye et en République arabe de Syrie a changé sa vie. « Chaque personne que j’aide me fait comprendre l'importance de mon travail et combien je dois rester à l’écoute des besoins des autres », continue cette ressortissante égyptienne.

Elle a récemment aidé des personnes à migrer ou à fuir leur foyer afin d’accéder à un traitement et à des conseils liés au VIH. Avec l’aide d'activistes et de réseaux régionaux, elle a permis l’évacuation de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) victimes de violences.

Elle admire les formes de solidarité qui surgissent à tous les niveaux en temps de crise. On a vu récemment des Tunisiens donner leur surplus de médicaments contre le VIH à des Libyens, par exemple. La même chose s’est passée au plus fort du conflit syrien, cette fois-ci avec des dons venant du Liban.

Mme Salem a par ailleurs vu ses compétences décisionnelles s’améliorer avec le temps. Son secret ? « Toujours écouter ce qui est dit et ce qui n’est pas dit lorsqu’il s’agit d’analyser une situation complexe », explique-t-elle.

Pour elle, ce n’est pas une question de sexe, mais de personnalité. Elle reconnaît cependant que des femmes et des personnes vulnérables avec qui elle avait travaillé l’ont contactée parce qu’elles avaient l’impression qu’elle serait plus à l’écoute que d’autres. Ne pas réussir à aider quelqu’un est la seule ombre au tableau. « C’est vraiment dur. »

Elle explique qu’elle utilise son cœur pour écouter les gens. Elle a été émue lorsque de jeunes LGBT sont venus la voir pour lui dire que ses encouragements leur avaient donné espoir.

« Cela m’a mis du baume au cœur et m’aide à avancer », poursuit Mme Salem. « Je m’engage sans arrêt pour que les gens reçoivent un accueil correct et de la compassion. »

Related

Feature Story

Lutter contre les infections au VIH ainsi que les violences sexuelles et basées sur le genre au cours des opérations humanitaires et de maintien de la paix

15 août 2019

15 août 2019 15 août 2019L’Afrique à elle seule est le théâtre de sept opérations de maintien de la paix, mais aussi de nombreuses missions humanitaires. Sur tout le continent, 600 millions de personnes se trouvent dans des pays fragilisés en proie à des conflits et des violences. Sept femmes sur 10 vivant dans une zone d’affrontements ou étant réfugiées sont exposées aux violences sexuelles et basées sur le genre. Selon les régions, le risque de contracter le VIH est parfois 50 % plus élevé pour les victimes de ces exactions.

De son côté, le personnel en uniforme qui travaille sur les opérations de maintien de la paix est exposé à de nombreux risques sanitaires au cours de ses tâches quotidiennes, selon la fonction, la zone géographique et les conditions de service. Ainsi, il ne faut pas non plus négliger sa santé et son bien-être tout comme celui des populations parmi lesquelles il évolue.

Afin de protéger aussi bien le personnel déployé que les civils, l’Union africaine a élaboré en novembre 2018 un nouveau code de conduite portant sur la prévention et le signalement des violences sexuelles et basées sur le genre, qui s'applique également aux opérations de maintien de la paix.

« Il est urgent d’avoir une stratégie harmonisée, concertée et globale portant sur les violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que sur le VIH au cours des conflits et des opérations humanitaires », a déclaré Bineta Diop, envoyée spéciale de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité.

Ce nouveau code de conduite s’inscrit dans la politique de l’Union africaine sur la prévention et la riposte apportée à l’exploitation et aux abus sexuels au cours des opérations de maintien de la paix. Il met l’accent sur l’éradication de toute forme de violence basée sur le genre et fait des opérations de maintien de la paix le fer de lance pour garantir la justice et la protection des populations vulnérables. Il s’agit maintenant de mettre en place ce code, ce qui ne sera pas chose aisée.

« L’Union africaine rejette toute violence sexuelle et basée sur le genre. Elle invite ses États membres ayant adopté une politique centrée sur les survivantes et survivants et leur proposant tous les services d’assistance à la mettre en place immédiatement », déclare Admore Kambudzi, Directeur du département Paix et Sécurité auprès de la Commission de l’Union africaine.

La première réunion d’une série de rencontres réunissant la Commission de l’Union africaine et le Bureau de liaison de l’ONUSIDA auprès de l’Union africaine en collaboration avec le Bureau des Nations unies auprès de l’Union africaine a été organisée en juin dernier. Elle a offert un cadre aux participants pour élaborer ensemble des recommandations communes et pratiques de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de riposte au VIH dans des situations précaires.

Ses membres se sont mis d’accord sur un principe fondamental : adopter une approche favorisant les survivantes et survivants des violences sexuelles dans les conflits afin de renforcer leur résilience, mais aussi leur apporter un soutien psychologique et psychosocial. Il est également essentiel d’impliquer les hommes et les garçons si l’on veut mettre fin aux violences sexuelles et basées sur le genre.

Les membres ont également plaidé pour garantir la santé et le bien-être du personnel en uniforme sur les opérations de maintien de la paix avant et pendant leur service actif. Un protocole visant à intégrer les programmes du VIH dans les opérations de maintien de la paix au sein de l’Union africaine est en cours de finalisation. Une équipe experte sera formée en vue de dresser l'état des lieux des pays en crise, d’identifier les forces et les faiblesses et de faire des suggestions afin de mettre un terme aux violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que sur l’exposition au VIH.

« J’enjoins aux partenaires de prendre des mesures pour éradiquer les violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que le VIH dans des situations précaires. Cette volonté doit s’inscrire dans le thème de l’Union africaine pour 2019, l’année des personnes réfugiées, rapatriées et déplacées internes », indique Clémence A. Habi Bare, Directrice du Bureau de liaison de l’ONUSIDA auprès de l’Union africaine.

Related

Feature Story

La peur de l’inconnu

12 août 2019

12 août 2019 12 août 2019Jokapeci Tuberi Cati a décidé de faire un test du VIH le jour où son mari est rentré après avoir appris qu’il était infecté.

« Avant de faire le test, j’étais habitée par la peur de l’inconnu, de la stigmatisation liée au VIH et d’être rejetée », explique-t-elle.

Après son dépistage à Lami, une ville des îles Fidji, elle a recommencé à respirer et s’est dit que c’était « une bonne chose de faite ».

Elle avait toutefois la désagréable sensation que ses résultats allaient être positifs. Elle s’est alors mise à imaginer comment vivre avec la nouvelle, mais le même scénario passait en boucle dans sa tête et débouchait toujours sur la même question : comment vivre après ?

« En fait, pas grand-chose n’a changé », déclare Mme Cati. Elle se rappelle qu’un médecin expérimenté lui a annoncé son statut sérologique positif avec beaucoup de tact.

Elle est rentrée chez elle et a décidé que son mari et elle allaient affronter le diagnostic ensemble. Personne n’avait besoin de le savoir.

Avec le temps, Mme Cati a appris à vivre avec son nouveau statut et s’est jurée d’accepter sa nouvelle existence. Elle a alors ressenti le besoin d’aider les personnes dans son cas afin qu’elles comprennent mieux ce bouleversement.

Mais cela impliquait de révéler d’abord sa situation.

« Le soutien que j’ai reçu a changé du tout au tout lorsque j’ai décidé d’annoncer mon statut sérologique à ma famille et à mes amis », continue-t-elle. Ce souvenir a plus de vingt ans, mais elle n’a pas oublié leur réaction chaleureuse,

qui l’a confortée à aller de l’avant. Elle s’est mise à partager son histoire à un plus large public dans tout l’archipel. Elle est maintenant responsable de programmes du Fiji Network for People Living with HIV. Malgré la perte de son mari, Mme Cati est heureuse d’avoir découvert son statut, car la thérapie lui a permis de ne pas transmettre le VIH à ses enfants.

« Il vaut mieux savoir que de ne pas savoir. Cela fait une énorme différence », conclut-elle.

Region/country

Related

Feature Story

Avoir le droit de communiquer son statut sérologique

02 août 2019

02 août 2019 02 août 2019Francine Nganhale, 17 ans à l’époque, préparait son bac sans se poser de questions lorsqu’elle suit par curiosité des camarades de classe dans un hôpital local de Yaoundé au Cameroun. Ils avaient en effet entendu parler d’un dépistage gratuit proposé dans le cadre d’une campagne de sensibilisation au VIH.

« C’était mon premier test du VIH et je pensais que tout se passerait bien », explique-t-elle.

Lorsque ses résultats arrivent, ils sont peu concluants. Elle refait le test, et la quatrième fois, il est positif. « Les explications que l’on m’a données au cours de la procédure ont piqué ma curiosité, ce qui m’a vraiment donné envie d’en savoir plus », continue-t-elle.

Mme Nganhale se souvient avoir eu peur et ne pas avoir su quoi faire ensuite. Un docteur l’accompagne au cours de la procédure et lui fournit toutes sortes d’informations sur le VIH. Tout à coup, elle se rappelle que son fils de trois ans n’a jamais été dépisté et qu’il est souvent malade. Lui aussi est alors testé positif. Sa mère et lui commencent un traitement.

Le plus dur pour elle est de révéler son statut à sa mère. Elle repousse sans cesse la décision, mais elle se sent de plus en plus isolée. Elle se souvient également des remarques désobligeantes de membres de sa famille élargie envers les personnes vivant avec le VIH. « Je me suis alors mise au défi de vivre longtemps et en bonne santé, sans me laisser décourager par quiconque », poursuit-elle. Lorsque sa mère découvre le statut sérologique de sa fille, elle ne garde pas la nouvelle pour elle, ce qui n’empêche pas Mme Nganhale d’aller de l’avant. Elle ne lui en tient pas rigueur, car sa mère l’a soutenue financièrement, ainsi que son fils, pendant des années.

Aujourd’hui, en tant que travailleuse sociale, Mme Nganhale est surtout en contact avec des personnes vivant avec le VIH. Elle s’investit pour faire connaître les traitements contre le VIH et les distribuer.

Son mari fait le même métier et il supervise 106 associations camerounaises liées au VIH. Il retrouve beaucoup de sa propre expérience dans celle de sa femme. Charles Noussi était footballeur professionnel aux Maldives jusqu’au jour où toute son équipe passe une série de tests au cours d’un contrôle médical de routine. Le lendemain, en arrivant à l’entraînement, le manager lui interdit de rejoindre les autres.

« Je n’avais aucune idée de ce qui se passait », raconte-t-il. « Mais j’avais de plus en plus l’impression que la plupart des gens me cachaient quelque chose. » En cherchant à savoir le fin mot de l’histoire, il demande à rencontrer le responsable de l’équipe médicale qui avait effectué le contrôle. C’est alors qu’on lui a enfin annoncé son statut sérologique.

« Je me suis soudain rendu compte que j’étais la dernière personne à l’apprendre », explique-t-il. Et les mauvaises nouvelles n’allaient pas s’arrêter là : on lui donne 48 heures pour faire ses bagages et quitter le pays. « Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que cela fait d’abandonner une carrière que j’aimais et de perdre mon bon salaire tout ça à cause de mon statut sérologique », continue-t-il. « Ça m’a brisé le cœur et m’a brisé tout court. »

Un sponsor l’aide à fuir vers la Thaïlande où il accède à des services de santé. « J’ai reçu beaucoup de soutien et de réconfort », se souvient M. Noussi. Il rejoint très vite un groupe militant sur le thème du VIH. « Un an plus tard, je me suis dit qu’il serait peut-être bon d’utiliser dans mon pays ce que j’avais appris », explique-t-il. Mais à nouveau, les mentalités camerounaises sont différentes. Il fait l’objet de discriminations et même s’il est en bonne santé et ne cache pas son statut sérologique, beaucoup de ses amis et connaissances l’abandonnent.

« Heureusement que ma mère m’a énormément aidé, pas uniquement pour mon alimentation, mais aussi au niveau social et psychologique », se souvient-il.

Vingt ans plus tard, il pense que les stigmatisations liées au VIH ont reculé au Cameroun. Le traitement pour la maladie est gratuit, contrairement à l’époque où il devait tout payer de sa poche. Pour lui, il est essentiel de connaître son statut.

Sa femme abonde en son sens. « Cela ne sert à rien de dire à quelqu’un de ne pas s’en faire. C’est normal de se faire du souci », explique-t-elle. « L’important, c’est de faire comprendre à la personne qu’elle garde le contrôle de sa vie. »

Region/country

Related

Feature Story

Cartographier les lois et les réglementations relatives au VIH

31 juillet 2019

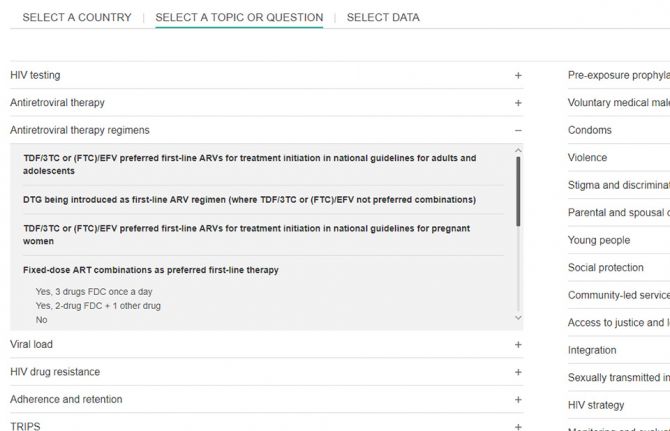

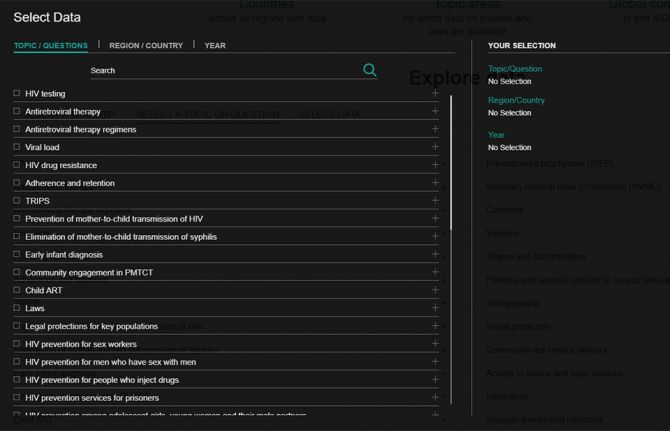

31 juillet 2019 31 juillet 2019L’ONUSIDA vient de lancer un nouveau site Internet permettant d’identifier les lois et réglementations nationales relatives à la riposte au sida.

Le site Laws and Policies Analytics donne un aperçu complet des lois et réglementations relatives à la riposte au VIH dans le monde. Il aborde des thèmes divers comme la capacité d’un pays à diagnostiquer le VIH chez les jeunes bébés, mais aussi l’existence de lois discriminant les personnes transgenres ou pénalisant la possession de préservatifs. Le site permet également d’obtenir des informations sur la législation, tout comme sur l’épidémie et la riposte au VIH.

« Nous devons mieux comprendre les systèmes légaux et juridiques afin d’apporter une riposte efficace à l’épidémie de VIH. Ce nouvel outil permet d’obtenir des données sur les lois et les réglementations nationales et de les croiser avec des informations sur l’épidémie et la riposte. L’objectif est d’améliorer la prise de décisions », explique Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA pour la branche Programme.

Conformément à la Déclaration politique des Nations Unies sur le VIH et le sida de 2016, les pays se sont engagés à accélérer leurs efforts afin d’améliorer de manière significative la disponibilité de données de qualité sur le VIH. Les informations utilisées sur ce nouveau site couvrent une période allant de 2017 jusqu'à récemment, en 2019, grâce au National Commitments and Policy Instrument (NCPI). Cet élément du mécanisme de surveillance mondiale du sida permet aux pays de consigner leurs progrès par rapport à leurs engagements pris lors de la Déclaration politique de 2016.

Des administrations nationales, des organisations de la société civile et d’autres partenaires non gouvernementaux impliqués dans la riposte au sida ont fourni ces informations. Les données livrées par les pays sur les lois et réglementations relatives au VIH sont complétées par des informations tirées d’autres documents officiels externes. L’ONUSIDA contrôle toutes les données en profondeur afin de garantir leur exactitude et les actualisera tous les ans.

Le site contient des données sur plus de 140 pays. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent faire une recherche par pays ou par région sur la carte interactive ou choisir un thème spécifique.

En rendant les données sur les lois accessibles à un grand nombre, l’ONUSIDA souhaite promouvoir la transparence et leur utilisation dans les analyses sur l’épidémie et la riposte au VIH dans les pays du monde entier.

Vous pouvez consulter le site Laws and Policies Analytics sur lawsandpolicies.unaids.org.

Laws and Policies Analytics website

Related

Feature Story

Je suis juste une adolescente normale vivant avec le VIH

29 juillet 2019

29 juillet 2019 29 juillet 2019Aziwe, 19 ans, vit avec sa mère, Phatiswa, dans le bidonville d’Umlazi situé en périphérie de Durban en Afrique du Sud. Les deux femmes vivent avec le VIH, ce qui ne les empêche pas de déborder d’énergie, d’amour, d’espoir et d’optimisme.

Aziwe n’a découvert sa séropositivité qu’à 14 ans alors qu’elle suivait déjà un traitement depuis cinq ans. Sa mère avait décidé de lui cacher son statut sérologique tout en lui faisant prendre quotidiennement des médicaments pour qu’elle reste en bonne santé.

Lorsque le docteur lui a demandé si elle souhaitait connaître la raison de sa thérapie, elle n’a pas hésité un instant, car en grandissant elle se posait de plus en plus de questions. Quand il lui a annoncé sa séropositivité, elle s’est effondrée. Sa mère aussi.

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, Aziwe est une adolescente heureuse et épanouie qui raconte de manière éloquente le destin de sa famille à Gunilla Carlsson, Directrice exécutive par intérim de l’ONUSIDA, à la veille de la publication du rapport mondial de l’ONUSIDA présentant un état des lieux de l’épidémie de sida.

Phatiswa vivait dans la province du Cap-Oriental jusqu’en 1999. À l’instar de nombreuses femmes, elle est partie pour trouver du travail en tant que domestique à Durban. Elle est employée depuis 19 ans par la même famille, car elle donne satisfaction.

Dans un premier temps, elle avait laissé ses enfants au Cap-Oriental. Cependant, Aziwe est venue vivre avec elle quelques années plus tard, car c’était une enfant maladive. En 2009, son état de santé s’est aggravé. Elle a été envoyée de toute urgence à l’hôpital où elle a séjourné 2 semaines. Son dépistage du VIH remonte à cette époque, tout comme celui de sa mère.

Aujourd’hui, les deux femmes prennent leur traitement. Elles participent à des groupes de soutien au sein de leur communauté où elles encouragent d’autres personnes infectées à en faire autant pour rester en forme. Aziwe s’élève également contre la stigmatisation et la discrimination engendrées par le VIH. Elle a ainsi évoqué son quotidien avec le virus devant un groupe paroissial. Elle déplore parfois le manque criant d’informations sur la maladie. Néanmoins, Phatiswa et elle continuent de s’entraider.

« Il y a des jours où j’ai seulement envie de pleurer, mais elle s’adresse à moi en tant que mère. J’ai une bonne famille et de bons amis qui sont toujours là pour moi. »

Aziwe explique qu’après avoir perdu des êtres chers à cause du sida, elle apprécie chaque instant de la vie.

« Je veux vivre, car je veux réussir tant de choses. Pour ma mère, mais aussi pour moi. »

Comme beaucoup de jeunes, elle aimerait voyager et animer plus tard un talk-show à la télévision. Elle souhaite en outre fonder sa propre famille.

« Je suis juste une adolescente normale vivant avec le VIH, » explique-t-elle.

Region/country

Related

Feature Story

Le Botswana place les jeunes au cœur de sa riposte au sida

25 juillet 2019

25 juillet 2019 25 juillet 2019Même si le Botswana a fait beaucoup de progrès pour réduire le nombre de nouvelles infections au VIH (-36 % environ depuis 2010), les jeunes demeurent un groupe extrêmement vulnérable face à l’épidémie. Les adolescentes et les jeunes femmes en particulier sont exposées au risque de contamination au VIH, ainsi qu’à d’autres infections sexuellement transmissibles et aux grossesses non désirées.

En 2018, au Botswana, près d’une nouvelle infection au VIH sur quatre a en effet touché une jeune femme ou une adolescente de 15 à 24 ans. Moins de la moitié des jeunes femmes et adolescentes déclare être bien informée sur le VIH.

Afin d’identifier des moyens supplémentaires pour cibler les raisons rendant les jeunes plus vulnérables au VIH, la Première Dame du Botswana, Neo Masisi, a organisé en juillet une rencontre pour passer au crible les défis à relever.

Les jeunes participantes ont partagé leurs expériences avec la Première Dame et des fonctionnaires du ministère de la Santé.

« Les relations sont difficiles au sein de ma famille, qui subit une grande pauvreté. Je n’ai jamais eu l’impression d’être aimée chez moi et j’ai cherché à l’être en dehors de ma famille. J’ai eu un copain et moi aussi, je suis tombée enceinte à l’adolescence », raconte Belinda.

Les discussions menées au cours de la retraite alimenteront le projet de développement d’un programme-pilote national destiné aux jeunes.

« Aujourd’hui, les jeunes doivent surmonter de multiples défis : à l’école, au sein de leur famille dont la structure est en pleine mutation, face aux attentes de la société. Les jeunes se posent des questions sur leurs normes, sur leurs valeurs et sur leur propre valeur », explique Mme Masisi. « Nous devons les considérer comme des leaders, pour les valoriser. »

Le ministre de la Santé, Alfred Madigele, indique qu’il est prévu de consulter à nouveau des jeunes afin d’élaborer le cadre du programme.

Plus tôt cette année, Gunilla Carlsson, Directrice exécutive de l’ONUSIDA par intérim, a nommé Mme Masisi Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour l’autonomisation et l’engagement des jeunes au Botswana.

Region/country

Related

Feature Story

À Djibouti, permettre aux femmes infectées avec le VIH de vivre dignement passe par leur autonomisation

25 juillet 2019

25 juillet 2019 25 juillet 2019Zarah Ali (nous avons changé son nom) se rappelle comment sa situation a changé du tout au tout. « En 2014, j’ai obtenu un prêt de 40 000 francs Djibouti (250 $US) que j’ai utilisé pour développer et améliorer mon magasin de vêtements. J’ai aussi reçu des formations commerciales, notamment sur le marketing et la satisfaction clientèle. J’importe des vêtements de Dubaï et du Somaliland. Je gagne aujourd’hui suffisamment d’argent pour m’occuper de mon fils de 25 ans, de ma fille de 16 ans qui va au lycée et de mon fils adoptif de 3 ans. J’arrive à payer mon loyer, l’électricité et l’eau ainsi qu’à manger correctement. »

Le crédit de Mme Ali a été accordé par un programme de création de revenus mis en place par le Programme alimentaire mondial en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l’ONUSIDA et le réseau national des personnes vivant avec le VIH à Djibouti (RNDP+). Cette initiative favorise l’autonomisation à long terme des femmes vivant avec le VIH dans la capitale en leur garantissant des revenus réguliers. Elle leur permet d’avoir une situation financière stable, d'acheter de la nourriture et d’améliorer leur accès aux services de santé. Les activités de création de revenus comme celles encouragées par le programme recèlent un potentiel important pour aider les personnes vivant avec le VIH à suivre leur traitement antirétroviral afin d’être en meilleure santé.

Les prêts sont compris entre 141 $US à 438 $US par personne. Ils sont destinés à la création ou au développement d’activités de vente de détail. Les bénéficiaires sont sélectionnées parmi deux réseaux de personnes vivant avec le VIH et affiliées au RNDP+ (ARREY et Oui à la Vie). Elles reçoivent également une formation sur la gestion d’entreprise. Le gouvernement apporte son soutien sous la forme de réglementations et de lois favorables, ce qui explique grandement le succès du programme.

Dekah Mohammed (nous avons changé son nom) mène maintenant une vie épanouie après avoir obtenu l’aide du programme de création de revenus. Son mari est mort du sida et elle a six enfants à charge. Après avoir perdu son travail dans le secteur de l’hôtellerie à cause d’une détérioration de son état de santé ainsi que des suites de stigmatisations et de discriminations, elle a lancé son propre magasin de vêtements et a reçu un prêt de 50 000 francs Djibouti (313 $US) afin d’étendre son activité. 10 mois plus tard, elle remboursait son emprunt. Son magasin offre maintenant également des meubles et de l’électronique et elle a engagé quelqu’un. « Je ne suis plus une femme brisée. Je gagne suffisamment pour subvenir aux besoins de ma famille et des personnes à ma charge », déclare-t-elle.

Le programme améliore la qualité de vie de nombreuses femmes du Djibouti. Il leur permet de retrouver leur dignité et de garantir leur sécurité financière. Il invite les femmes et les filles à se protéger elles-mêmes contre le VIH, à décider de leur santé, à ne pas être victimes de violences et à être indépendantes financièrement.

Ce programme repose sur l’idée que l’autonomisation et l’indépendance financière des femmes vivant avec le VIH et de leur foyer renforcent le suivi du traitement tout en leur permettant de mener une vie épanouie et d’être respectées. Il s’inscrit dans la perspective plus large du Programme alimentaire mondial visant à mettre fin au sida en tant que risque pour la santé publique d’ici 2030.

Region/country

Related

Feature Story

Le Parlement panafricain lance un appel en faveur de l’augmentation des ressources nationales allouées au VIH et à la santé en Afrique

15 juillet 2019

15 juillet 2019 15 juillet 2019Un communiqué adopté lors du Sommet panafricain de haut niveau sur le VIH et le financement de la Santé enjoint aux parlementaires d'assurer le droit à la santé pour toutes et tous et à s’impliquer davantage en faveur de l’augmentation des ressources nationales allouées au VIH et à la santé.

« Nos gouvernements doivent mobiliser de toute urgence leurs ressources nationales afin d’assurer à toutes et tous un accès durable et abordable au traitement du VIH, ainsi que pour garantir que toutes les femmes aient les mêmes chances que moi d’élever des enfants non contaminés et en bonne santé », déclare Valérie Maba, présidente du réseau national congolais des organisations de personnes séropositives.

Roger Nkodo Danh, président du Parlement panafricain, a souligné l’urgence de trouver des sources de financements durables pour riposter au VIH et pour améliorer les services publics de santé en Afrique.

Les dernières années ont vu une augmentation significative des financements nationaux et internationaux, ce qui a permis aux pays africains d’étendre rapidement leurs programmes de lutte contre le VIH. En 2018, 16,3 millions de personnes vivant avec le VIH suivaient une thérapie antirétrovirale en Afrique subsaharienne, soit 70 % de l'ensemble des malades suivant un tel traitement dans le monde. Fin 2017, près de 21,3 milliards de dollars, dont 56 % environ financés par des investissements nationaux, étaient à la disposition des programmes contre le VIH en Afrique subsaharienne.

Le communiqué encourage aussi les pays à continuer de participer à la solidarité internationale dans le refinancement prochain du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. « C’est un honneur pour nous d’être parmi vous aujourd’hui et nous saluons les efforts des 11 États membres africains qui ont déjà pris position et des engagements », a annoncé Marijke Wijnroks, cheffe de cabinet du Fonds mondial.

En 2001, les chefs d’État de l’Union africaine se sont engagés dans la Déclaration d’Abuja à réserver au moins 15 % de leur budget national aux soins de santé afin de proposer une couverture santé universelle. Toutefois, la part de budget national allouée aux dépenses de santé a diminué en Afrique et, en 2018, 5 milliards de dollars manquaient à la riposte au sida. À cela s’ajoute que seuls deux États membres sur les 55 que compte l’Union africaine respectent les objectifs de la Déclaration d’Abuja.

En marge de la 32e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernements tenue en février 2019, les États membres de l’Union africaine ont réaffirmé dans la Déclaration de l’ « Investing in Health Africa Leadership Meeting » leur engagement en faveur de l’augmentation des ressources nationales dédiées à la santé.

« Mettre un terme au sida d’ici 2030 est un Objectif de développement durable et de l’Agenda 2063. Endiguer l’épidémie est une condition sine qua non pour obtenir des résultats durables. Si nos gouvernements ne passent pas à la vitesse supérieure et ne garantissent pas la pérennité financière de la riposte, alors le fardeau socioéconomique et humain va s’alourdir », constate Clémence Baré, Directrice du Bureau de liaison de l’ONUSIDA auprès de l’Union africaine.

Le sommet a eu lieu au Congo, à Brazzaville, les 11 et 12 juillet. Il s'est tenu sous l’égide de Denis Sassou Nguesso, président du Congo, et était organisé par l’ONUSIDA, le Parlement panafricain et le Bureau régional pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé.

Related

Feature Story

Suivre les progrès réalisés contre les discriminations

12 juillet 2019

12 juillet 2019 12 juillet 2019Les lois peuvent créer différents types de discriminations envers les personnes, mais la criminalisation est l’une des formes les plus dévastatrices. Malgré tous les appels en faveur de réformes et les engagements dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en vue de mettre fin aux lois discriminatoires et réduire les inégalités, le constat est le suivant :

- soixante-neuf pays continuent de criminaliser les relations sexuelles entre personnes de même sexe.

- Plus de 100 nations criminalisent la consommation ou la possession personnelle de drogue et 98 criminalisent certaines formes du commerce du sexe.

- Une personne incarcérée sur cinq l’est à cause d’un crime lié à la drogue et 80 % d’entre elles le sont suite à la possession personnelle ou la consommation.

- Dix-neuf pays expulsent les étrangers en raison de leur statut sérologique.

Du 9 au 18 juillet, un forum politique de haut niveau se réunit aux États-Unis, à New York. Les participants passeront en revue les progrès réalisés par les États membres concernant leurs engagements en vue d’atteindre les objectifs de développement durable, notamment ceux portant sur les inégalités et la paix, la justice et des institutions fortes.

« Dans mon travail de juge, je vois l’effet que le droit pénal peut avoir sur des communautés. Il écarte des personnes des systèmes de protection, invalide la légitimité de leurs actions ou de leur identité, augmente la stigmatisation et les exclut de toute protection offerte par nos systèmes judiciaire, social et économique », explique Edwin Cameron, juge auprès de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud.

La criminalisation a des répercussions sur l’accès aux services de santé, au logement, à l’éducation, à la protection sociale et à l’emploi. La criminalisation des relations sexuelles entre personnes du même sexe, du commerce du sexe ou de la consommation de drogue empêche des personnes d’avoir accès aux services de santé, y compris à la prévention, au dépistage et au traitement du VIH. Les données montrent que les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ont 28 fois plus de risques d’être contaminés par le VIH que le reste de la population, ce taux est 22 fois plus élevé pour les personnes s’injectant de la drogue et 13 fois supérieur pour les professionnel(le)s du sexe et les femmes transgenres.

« Si nous voulons mettre en place complètement l’objectif de développement durable et être sûrs de n’oublier personne, alors nous devons nous assurer que les lois protègent les personnes des discriminations et ne les forcent pas à vivre dans l’ombre de la société », explique Lloyd Russel Moyle, membre du Parlement britannique.

Les groupes représentant des personnes criminalisées ne peuvent souvent pas se déclarer en tant qu’organisation non gouvernementale, et, par exemple, les professionnel(le)s du sexe ne peuvent généralement pas former de syndicat. Les lois dites de propagande, quant à elles, peuvent par exemple interdire la diffusion d’information sur la prévention du VIH.

« Il n’est pas possible de mettre fin au sida et de remplir les objectifs de développement durable sans prendre en compte la discrimination, la violence et l’exclusion. Nous avons la possibilité de tirer des leçons du mouvement de lutte contre le sida et de placer au centre de la riposte les droits et la participation à bon escient des personnes les plus marginalisées », ajoute Luisa Cabal, directrice des droits de l’homme et du genre à l’ONUSIDA.

Les groupes criminalisés sont souvent davantage victimes de violences que le reste de la population. Ils signalent rarement les crimes perpétrés à leur encontre à la police, et les avocats s'exposent à des violences ou d'autres répercussions s’ils acceptent de les représenter.

« La discrimination des personnes vivant avec le VIH et leur criminalisation n’ont pas disparu aujourd’hui. Et nous sommes confrontés en Indonésie à la stigmatisation persistante de populations clés et à leur criminalisation. Nous ne mettrons jamais fin au sida si nous ne faisons pas de leurs besoins et de leurs droits une priorité absolue quant à l’accès aux soins de santé, à la protection contre la violence et à la concrétisation du droit à la santé », continue Baby Rivona, de l’Indonesian Positive Women Network.

Les pays qui dépénalisent la consommation de drogue et proposent des services de réduction des risques voient souvent reculer le nombre de nouvelles infections au VIH. Il est prouvé que, sur 10 ans, la décriminalisation du commerce du sexe pourrait empêcher 33 % à 46 % des nouvelles infections parmi les professionnel(le)s du sexe et leurs clients. Cependant, l’effet ne se limite pas à la baisse des nouvelles infections. La décriminalisation améliore le bien-être et renforce la confiance accordée à la police, réduit la violence et augmente l’accès aux soins de santé et aux services d’assistance. Mais surtout, elle permet aux personnes de ne plus être considérées comme des criminels et stigmatisées par la société.