Feature Story

Les réseaux de jeunes sauvent des vies

10 juillet 2019

10 juillet 2019 10 juillet 2019Une étude menée par Watipa sur demande de l’ONUSIDA et du PACT dans le cadre de sa campagne #uproot a révélé que les jeunes jouent un rôle essentiel dans les revendications pour la création de services liés au VIH ainsi qu’à la santé et aux droits sexuels et de la reproduction, mais aussi pour faire le lien vers ces services.

Le rapport intitulé Young people’s participation in community-based responses to HIV: from passive beneficiaries to active agents of change (La participation des jeunes dans les ripostes au VIH au niveau des communautés : de bénéficiaires passifs à des acteurs du changement), montre que les jeunes, en particulier les leaders et leurs modèles vivant avec le VIH, jouent un rôle fondamental dans l’accès au traitement du VIH et dans la poursuite des soins. Les résultats indiquent que l’aide apportée par les jeunes entre eux a un effet positif dans le suivi de la thérapie antirétrovirale, dans l’acceptation du diagnostic et dans un mode de vie positif avec le VIH. Vu de plus près, les jeunes s’impliquent activement dans l’assistance psychosociale et dans les consultations pour les gens de leur âge, le processus d’engagement politique, la mobilisation de leur classe d’âge dans des campagnes et des projets spécifiques ainsi que dans l’accès aux hôpitaux et aux soins aidés par les jeunes.

Les jeunes, dont ceux des populations clés et ceux vivant avec le VIH, jouent aussi un rôle clé dans la prévention primaire du VIH, le dépistage et le diagnostic précoces. L’éducation par les pairs, l’engagement de proximité et de la communauté sont tous des domaines où ils informent et influencent les autres jeunes. Dans certains cas, les jeunes œuvrant en tant que bénévoles auprès d’autres jeunes fournissent des services de dépistage du VIH et de conseil, distribuent des préservatifs ou collaborent avec les auxiliaires de santé dans les communautés.

62 % des personnes interrogées appartenant à une organisation de jeunes impliquée dans la riposte au VIH signalent apporter elles-mêmes des services liés au VIH directement aux jeunes. Il s’agit de prestations pensées pour atteindre les gens de leur âge et pour assurer le bien-être de ce groupe cible : informations sur la santé et les droits de la reproduction et sexuels (51 %), aide aux jeunes de leur âge (50 %), assistance psychosociale (42 %), promotion et distribution de préservatifs (41 %), aide au suivi de la thérapie antirétrovirale (32 %), dépistage et conseils liés au VIH (30 %). Beaucoup d’organisations ayant répondu à l’enquête proposent également des services intégrés, notamment des recommandations, mais aussi la prévention, le dépistage et le traitement d’autres infections sexuellement transmissibles (IST) (38 %), de la tuberculose (28 %) et/ou de l’hépatite B et C (22 %).

Un participant clé mentionne « qu’il est facile de diffuser les connaissances parmi nous, car si [j’]en fais partie, alors c’est plus facile d’en parler avec quelqu’un de mon âge. »

Trois méthodes ont été utilisées pour recueillir les données primaires : 1) une enquête quantitative de 32 questions a été publiée sur Internet en cinq langues (arabe, anglais, français, russe et espagnol), 2) des entretiens de jeunes par des jeunes qui étaient des entretiens qualitatifs semi-structurés menés dans six pays en anglais ou dans la langue locale, 3) des entretiens avec des acteurs clés qui étaient des entretiens qualitatifs semi-structurés menés en anglais via Skype par deux jeunes consultants dirigeant l’équipe de recherche. 143 personnes âgées de 20 à 29 ans ont participé à l’enquête.

Le rôle des jeunes dans les ripostes au VIH au niveau des communautés est vital pour atteindre et pérenniser les avancées réalisées en matière de santé dans le contexte du VIH. Un participant de premier plan a déclaré que « les jeunes vivant avec le VIH sont en train de changer la donne dans la communauté. Ils sont des éducateurs, des modèles pour les autres personnes de leur âge... Ils aident les autres jeunes dans les centres de soin à trouver les bons services afin de faciliter la procédure d’obtention de ces services. De nombreux jeunes luttent pour faire entendre la voix de leur classe d’âge. »

L’implication durable, efficace et significative des jeunes revendiquant la création et faisant le lien vers les soins est toutefois fragilisée par l’absence de rémunération appropriée ou proportionnelle. Et ce n’est pas le seul problème. Viennent s’y ajouter le manque de financement de l’aide institutionnalisée, une insuffisance des capacités ou de l’aide à la transmission des connaissances nécessaires à une participation totale aux discussions d’ordre technique ainsi que l’absence d’outils et de mesures adaptés pour favoriser la participation dans différents processus et mécanismes.

L’étude fournit également treize recommandations émanant des jeunes ayant participé à l’enquête. Elles sont adressées aux gouvernements, aux entités des Nations Unies, aux donateurs, aux organisations issues de la société civile et aux autres acteurs de la riposte au VIH. Elles demandent notamment d’impliquer les jeunes dans l’élaboration, la planification et la mise en place de lois, programmes et services liés au VIH, ainsi que de reconnaître le rôle essentiel qu’ils jouent dans l’apport de services aux personnes de leur âge.

Related

Feature Story

Pakistan : des services plus proches des communautés touchées par l’épidémie de VIH

03 juillet 2019

03 juillet 2019 03 juillet 2019Un centre de pédiatrie va ouvrir après rénovations à Ratodero au Pakistan. Il aidera les familles touchées par l’épidémie de VIH qui vient de se déclarer dans le district de Larkana. Cet établissement sera normalement opérationnel à la mi-juillet.

Alia (nous avons changé son nom) est la mère d’une fillette âgée de deux ans. Elle vit dans le village de Mirpur Bhutto situé dans le canton de Ratodero Taluka dans le district de Larkana. Sa vie a changé du tout au tout depuis que sa famille est atteinte par l’épidémie de VIH touchant cette région.

« Ma fille a été diagnostiquée séropositive il y a seulement quelques jours, mais elle s’est affaiblie très vite. Elle était incapable de manger ce que nous lui donnions », raconte Alia. Après son diagnostic, Sameera (nous avons changé son nom) a été envoyée au Sheikh Zayed Children Hospital à Larkana afin de commencer une thérapie antirétrovirale. L’hôpital est cependant situé à plus de 50 kilomètres du village de la famille.

« J’ai reçu des comprimés dispersibles et des médicaments contre la fièvre pour Sameera. Depuis le début de son traitement, son état de santé s’est un peu amélioré. La fièvre est tombée et elle a aussi guéri d’une diarrhée qu’elle avait avant », explique la mère de Sameera.

Le mari d’Alia est fermier et gagne moins de deux dollars par jour. « Nous avons du mal à subvenir aux besoins des 10 membres de notre famille », continue-t-elle.

Il est difficile pour Alia et sa fille de se rendre de leur village à Larkana à cause des mauvaises routes et de leurs moyens financiers limités. L’établissement de santé le plus proche délivrant le traitement nécessaire à sa fille se trouve cependant dans la capitale régionale.

Depuis le premier signalement de l’épidémie de VIH au Larkana début avril, l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la Santé, le Programme de lutte contre le sida de la région du Sindh et d’autres partenaires luttent pour l’ouverture d’un nouveau centre de traitement pédiatrique à Ratodero afin de rapprocher les services liés au VIH des communautés touchées. La rénovation par l’UNICEF du centre de traitement du VIH pour les enfants situé dans l’hôpital Taluka Headquarters de Ratodero s’inscrit au sein de ces efforts placés dans le cadre du « Plan de riposte au VIH dans la région du Sindh, mai 2019 - avril 2020. » Cet établissement permettra à Alia et à sa fille d’obtenir le traitement là où elles vivent. Lorsqu’il sera ouvert, les services de traitement du VIH pour Sameera seront à moins de 10 kilomètres.

« Je sais que Sameera ira bien, qu’elle se mariera et aura des enfants. C’est ce que le docteur m’a dit. Pour que cela se réalise, elle devra prendre son traitement toute sa vie. Je vais respecter les consignes que le docteur m’a données, car cela sauvera la vie de ma fille », déclare Alia.

À la fin juin, 877 personnes ont été diagnostiquées pour la première fois séropositives au VIH dans le district de Larkana. Plus de 80 % des nouveaux cas concernent des enfants de moins de 15 ans. 721 personnes au total sont déjà inscrites dans des programmes de soin et 482 d’entre elles (notamment 365 enfants de moins de 15 ans) suivent un traitement.

« L’ONUSIDA travaille étroitement avec le gouvernement, les organisations issues de la société civile, l’association des personnes vivant avec le VIH, des agences de l’ONU et d’autres partenaires afin de garantir la mise en place et la pérennité de la riposte immédiate à l’épidémie de VIH ainsi que des mesures programmatiques sur le long terme », conclut Maria Elena Borromeo, Directrice pays de l’ONUSIDA pour le Pakistan et l’Afghanistan.

Region/country

Related

Feature Story

Impossible de mettre fin au sida sans respecter les droits de l'homme

28 juin 2019

28 juin 2019 28 juin 2019« Les professionnel(le)s du sexe du monde entier ont 13 fois plus de risques de contracter le VIH que le reste de la population. En Australie où le commerce du sexe est dépénalisé, cette différence n'existe pas, ce qui montre bien l'importance que joue le cadre légal », déclare Jules Kim, directrice de Scarlet Alliance, l'association australienne des professionnel(le)s du sexe.

Il y a 29 ans, en 1990, le Conseil des droits de l'homme se penchait pour la première fois sur la question du VIH et des droits de l'homme. Depuis, sa position n'a pas changé : impossible de réaliser des avancées en matière de riposte à l'épidémie de sida sans en faire de même sur la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, à l'heure où ses membres débattent sur de nouvelles recommandations concernant les droits humains et le VIH, le travail du Conseil n'a jamais été aussi indispensable.

48 pays et territoires au total continuent de restreindre la libre circulation des personnes vivant avec le VIH. Une personne vivant avec le VIH sur cinq indique s'être vue refuser des soins de santé en raison de son statut sérologique, et, dans de nombreuses régions du monde, les consommateurs et consommatrices de drogues et les professionnel(le)s du sexe vivent dans la peur d'être arrêtés en possession de seringues propres ou de préservatifs.

Les adolescentes et les jeunes femmes comptent aussi parmi les populations les plus touchées, car leurs droits sont bafoués. En 2017, les femmes représentaient 79 % des nouvelles infections parmi les jeunes de 10 à 19 ans en Afrique orientale et australe. Les inégalités et les barrières institutionnelles augmentent aussi la vulnérabilité de certains groupes et réduisent l'accès aux services. Dans 45 pays, les jeunes n'ont pas accès aux services de la santé de la reproduction et sexuelle ou aux services de dépistage du VIH sans autorisation parentale.

Lors d'une réunion organisée conjointement par le Brésil, la Colombie, le Mozambique, le Portugal et la Thaïlande en marge de la 41e session du Conseil des droits de l'homme, Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l'ONUSIDA, a enjoint les gouvernements à abroger ces difficultés d'accès aux services de base. « Quatre ans ont passé depuis que le monde s'est engagé à mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 et trois ans depuis que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration politique de haut-niveau pour mettre fin au sida, déclaration qui comprend un engagement pour éliminer les obstacles aux droits de l'homme d'ici 2020. Il nous reste moins de deux ans pour tenir cette promesse. »

Cette rencontre a été marquée par la présentation, le 1er juillet, d'un rapport et de recommandations sur le VIH et les droits de l'homme par Michelle Bachelet devant le Conseil des droits de l'homme. Ce document repose sur des consultations menées en février auprès de la société civile, d'experts, de gouvernements et de titulaires de mandats à l'ONU. Il fournit des exemples de bonnes pratiques, notamment pour former du personnel de santé, mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination, dépénaliser la consommation de drogue et les pratiques sexuelles entre personnes du même sexe, légiférer sur le VIH, former les juges et les avocats, responsabiliser la société civile et créer des opportunités de financement international, en particulier en faveur des programmes touchant aux droits de l'homme.

« Nous ne pouvons pas respecter les droits de l'homme dans la lutte contre le VIH sans impliquer la société civile. Elle joue en effet un rôle crucial », a déclaré Rui Macieira, ambassadeur du Portugal auprès des Nations Unies à Genève.

« L'Agenda 2030 pour le développement durable est une feuille de route importante pour la population, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Et afin de n'oublier personne, les États doivent intensifier leurs efforts pour atteindre aussi les personnes les plus en marge de la société, » a déclaré Peggy Hicks, Directrice de la Division des activités thématiques, des procédures spéciales et du droit au développement du Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Les États membres vont examiner ces recommandations qui mettent l'accent sur la nécessité de réformer les lois pénales afin de faire des progrès dans l'élimination du VIH. Sont concernées les lois criminalisant l'expression du genre ou le sexe consensuel entre adultes, notamment le commerce du sexe et les relations homosexuelles, ainsi que la consommation de drogue. Ces recommandations incluent un appel à une coopération régionale, sous-régionale et mondiale plus étroite afin de soutenir des programmes et des services qui assurent la promotion du droit à la santé et des droits des personnes vivant avec le VIH, ainsi que leur financement. Cela est particulièrement important à l'heure où le financement de la lutte contre le VIH et des programmes de santé réduit comme une peau de chagrin, y compris dans les nouveaux pays à revenu intermédiaire.

« Je vis avec le VIH et je viens d'une communauté minuscule dans un bidonville au Kenya. Si les recommandations de ce rapport sont mises en place dans une structure où je peux me rendre tous les jours à pied, comme un dispensaire ou un poste de police, alors cela marchera. Nous aurons à disposition les services dont nous avons besoin et que nous sommes en droit d'avoir au titre des droits de l'homme fondamentaux », termine Lucy Wanjiku, une jeune femme vivant avec le VIH.

Related

Feature Story

« L’équipe de la clinique est très gentille. Je viens ici depuis longtemps, donc tout le monde me connaît bien. »

02 juillet 2019

02 juillet 2019 02 juillet 2019Publication originale de cet article par l’UNFPA

Windhoek, NAMIBIE - Parfois, il vaut mieux se rendre là où tout le monde ne connaît pas votre nom, mais où l’on reçoit un bon accueil. En Namibie, ce principe s’applique tout particulièrement à nombre de professionnel(le)s du sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), car ils font l’objet de critiques, de situations de répulsion et de stigmatisation dans presque tous les aspects de leur vie quotidienne.

Par conséquent, ces personnes n’osent pas bénéficier de services de santé essentiels, comme le dépistage/traitement du VIH, la prophylaxie (PPrE), les préservatifs, les lubrifiants et les méthodes de contraception.

Selon l’enquête de surveillance biocomportementale intégrée (IBBSS) menée pour la première fois en Namibie en 2014, la prévalence du VIH parmi les HSH était estimée à 10,2 % à Keetmanshoop, 7,1 % à Oshakati, 10,1 % à Swakopmund/Walvis Bay et 20,9 % dans la capitale Windhoek.

On évalue la prévalence du VIH parmi les HSH à Oshakati et Swakopmund/Walvis Bay comme étant quasiment identique à celle de l’ensemble des hommes adultes dans les régions environnantes d’Oshana et d’Erongo, telles que mesurée par la Namibia Demographic and Health Survey de 2013.

À Keetmanshoop, la prévalence du VIH parmi les HSH était légèrement inférieure à celle de la population générale masculine adulte dans la région de Karas, alors qu’elle est près de deux fois plus importante à Windhoek par rapport à la prévalence du VIH parmi les hommes adultes de la région de Khomas.

Des soins, pas des jugements

En 2018, la Namibia Planned Parenthood Association (NAPPA) qui jouit du soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) en Namibie a organisé plusieurs réunions rassemblant des partenaires clés afin de plaider en faveur de la création d’un centre sans rendez-vous dans les bureaux d’Out Right Namibia.

Cette association locale travaille avec la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuelle (LGBTI) et défend leurs droits, leurs intérêts et leurs besoins en Namibie.

Le centre sans rendez-vous ainsi que la clinique de la NAPPA à Okuryangava ont des horaires d’ouverture souples qui permettent à la population clé d’accéder à sa convenance aux services de santé sexuelle et de la reproduction, ainsi qu'aux services liés au VIH. Cela passe également par une ouverture de la clinique le samedi afin que la population clé bénéficie des services sans craindre la stigmatisation et discrimination.

L’ensemble des prestataires et de l’équipe de ces deux établissements a été formé et sensibilisé à l’importance de fournir des services de qualité et sans porter de jugement à la population clé. Le personnel d’Out Right Namibia a également été mobilisé pour sensibiliser et faire connaître les services fournis au centre sans rendez-vous et à la clinique.

Une bonne expérience

« Ma visite à la NAPPA s’est très bien passée. En tant que professionnelle du sexe, il est important que je me sente bien, c’est pourquoi je vais dans des cliniques où je ne suis pas jugée. La NAPPA m’a ouvert ses portes et je me sens chez moi. Tout est simple ici, car les services sont gratuits et je préfère cette clinique aux hôpitaux locaux », déclare Martha Keto (nous avons changé son nom), professionnelle du sexe.

À 30 ans, Mme Keto a déjà passé près de 12 ans de sa vie à travailler comme professionnelle du sexe et elle suit un traitement PPrE à la clinique depuis octobre 2017. « Je viens régulièrement me faire dépister et pour obtenir mon traitement PPrE qui me protège contre toute infection au VIH. Les tests que je fais ici me permettent de connaître mon statut sérologique ou sur les IST et d’assurer un suivi de ma santé en général. J’obtiens de nombreuses informations sur ma santé dont l’état de mon foie, et les infirmières sont même capables de me dire si ma consommation d’alcool est trop élevée », explique-t-elle.

« L’équipe de la clinique est très gentille. Je viens ici depuis longtemps, donc tout le monde me connaît bien. Je recommanderais sans problème les services de la NAPPA à mes collègues qui sont aussi professionnel(le)s. Les portes nous sont toujours ouvertes, même le week-end, donc nous pouvons venir quand nous avons besoin. Il y a beaucoup de professionnel(le)s du sexe en Namibie et il serait bon que l’action de la NAPPA soit plus visible afin que davantage de collègues soient au courant des services gratuits disponibles ici », continue-t-elle.

Cinton Nati et Gideon Markus (noms d’emprunt) partagent l’avis de Mme Keto. Tous deux sont homosexuels et bénéficient de l’offre de la clinique de la NAPPA.

« Sans la gentillesse, le soutien et les encouragements indéfectibles de l’équipe de la clinique de la NAPPA, je ne serais jamais venu ici malgré les recommandations de l’infirmière », déclare M. Nati. Il explique avoir facilement établi un lien personnel avec l’équipe de la clinique, car tout le monde l’encourage. Le résultat : une amélioration visible de sa santé et de sa confiance en soi.

Avant d’arriver à la NAPPA, M. Nati a rencontré des difficultés émotionnelles et psychologiques après avoir découvert sa séropositivité. Comme il avait du mal à accepter la réalité du diagnostic récent, il avait souvent tendance à ne pas se rendre à ses rendez-vous.

« Dès la première fois où mon partenaire et moi sommes venus dans les cliniques de la NAPPA, aussi bien à Out Right Namibia qu’à Okuryangava, nous avons été bien traités et l’équipe s’est mise en quatre pour nous faire sentir en sécurité. J’ai eu des rendez-vous de conseil pour nous assurer que tout va bien, ainsi que des contrôles pour vérifier que les médicaments n’ont pas d’effets secondaires sur mon corps et que je reste en bonne santé. Le personnel des cliniques s’assure régulièrement que nous savons comment faire attention à nous-mêmes et que nous appliquons de bonnes pratiques pour notre santé sexuelle », indique M. Markus.

« Chaque fois que nous allons dans la clinique d’Okuryangava, Sœur Fungai Bhera (infirmière diplômée d’État expérimentée) prend le temps de discuter avec nous pour savoir comment nous allons depuis la dernière fois. Pour d’autres, cela semble un détail, mais pour moi, cela signifie beaucoup. Je sais ainsi que nous ne lui sommes pas indifférents, que je suis pris en charge et entre de bonnes mains », renchérit Van Den Berg.

Et de continuer : « La communauté LGBTI en Namibie n’a jamais joui d’un soutien quelconque de la part des dirigeants de notre pays. Par conséquent, de nombreuses personnes LGBTI sont toujours victimes de discriminations et ont peur de leur entourage, car nous ne disposons pas des mêmes droits devant la loi. C’est pourquoi nous vivons dans l’ombre et certains d’entre nous mènent même une double vie. Je pense qu’une telle vie clandestine rend les personnes LGBTI en Namibie plus susceptibles de se trouver dans des situations où elles sont très vulnérables face à une contamination au VIH et à d’autres infections sexuellement transmissibles.

Des services accessibles à davantage de populations clés

En 2018, 523 personnes issues des populations clés ont bénéficié des services de santé sexuelle et de la reproduction sur les deux sites. Parmi elles, 233 professionnel(le)s du sexe, 188 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, 70 routiers et 32 femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes. Dix évènements de proximité à destination des populations clés ont également été organisés dans des zones sensibles de Windhoek.

Les deux sites offrent les services suivants : dépistage du VIH et conseils, les personnes dont le résultat est positif reçoivent tout de suite un traitement ; services de PPrE, les personnes dont le résultat est négatif reçoivent aussi des conseils et des informations sur les services de PPrE et celles qui l'acceptent sont impliquées sans tarder dans une PPrE ; services de planning familial, dont des préservatifs ; dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles (IST) et éducation sur la santé sexuelle et de la reproduction, le VIH et la violence basée sur le genre.

Region/country

Related

Feature Story

La version 4.2 du modèle Thembisa révèle des progrès limités dans la riposte au VIH en Afrique du Sud

28 juin 2019

28 juin 2019 28 juin 2019L’Afrique du Sud travaille d’arrache-pied pour généraliser le dépistage du VIH et augmenter la suppression virale chez les patientes et patients suivant une thérapie antirétrovirale. Toutefois, l’actualisation annuelle du modèle Thembisa dévoilée au cours de la 9e conférence sud-africaine sur le sida organisée en juin indique que le pays n’a pas encore atteint ses objectifs en matière de couverture du traitement et de prévention du VIH.

Les résultats (version 4.2) ont été publiés par des chercheurs du Centre for Infectious Diseases Epidemiology and Research de l’université du Cap. Le modèle Thembisa sert à estimer l’état de l’épidémie du VIH et il est financé par l’ONUSIDA via une subvention octroyée par les United States Centres for Disease Control (CDC). Cette étude utilise des données en provenance de diverses sources dont des études récentes réalisées par le Human Sciences Research Council et le Medical Research Council of South Africa.

L’Afrique du Sud s’est engagée à atteindre l’objectif ambitieux 90–90–90 de l’ONUSIDA d’ici 2020. Le but de cette stratégie est d’assurer que 90 % des personnes vivant avec le VIH soient dépistées et connaissent leur statut, que 90 % des personnes vivant avec le VIH reçoivent un traitement et que 90 % des personnes recevant un traitement aient une charge virale supprimée. Les dernières estimations fournies par Thembisa montrent que la situation en Afrique du Sud à la mi-2018 était de 90–68–88. Cela signifie que la suppression totale de la charge virale parmi toutes les personnes vivant avec le VIH était de 55 %, soit 18 % en deçà de l’objectif de 73 %.

Le modèle Thembisa estime par ailleurs que le taux de dépistage du VIH et de traitement chez les hommes est inférieur à celui des femmes. Ainsi, en 2018, 47 % des hommes séropositifs voyaient leur charge virale supprimée contre 58 % pour les femmes. Cet écart est également visible dans le nombre annuel de décès imputables au sida. Il a certes reculé de moitié entre 2010 et 2018, mais la surreprésentation des hommes ne cesse d’augmenter.

Les femmes, quant à elles, représentaient 62 % des nouvelles infections au VIH chez les adultes entre 2017 et 2018. Le responsable du modèle Thembisa, Leigh Johnson, explique que deux facteurs entravent la réduction de l’incidence du VIH : d’une part, la faible couverture du traitement antirétroviral et la nécessité d’améliorer l’acceptation du traitement sur le long terme et les relations avec les malades, et d’autre part le recul notable de l’utilisation du préservatif. Il indique par ailleurs que les adolescentes et les jeunes femmes (15–24 ans) représentent 31 % des cas de transmission suite à une relation sexuelle et donc que cette tranche de la population mérite une attention toute particulière.

Les conclusions de l’étude Thembisa tirent la sonnette d’alarme face à la lenteur des progrès pour ce qui est de la réduction de l’incidence du VIH. Ce modèle estime à plus de 240 000 le nombre de nouvelles infections pour l’année dernière en Afrique du Sud, soit une baisse de moins de 40 % par rapport à 2010. L’objectif de l’ONUSIDA, cependant, est de réduire de 75 % les nouvelles infections par an entre 2010 et 2020. Pour y arriver, l’Afrique du Sud devrait passer sous la barre des 100 000 nouveaux cas d’ici mi-2020 ce qui la place face à un défi de taille.

Les conclusions du modèle Thembisa montrent que le KwaZulu-Natal, la province la plus touchée par l’épidémie du VIH, a réussi à réduire de 49 % les nouvelles infections par an entre 2010 et 2018. L’étude estime également qu’elles ont baissé de 55 % chez les enfants, passant de 29 000 en 2010 à 13 000 en 2018.

Pour en savoir plus sur l’étude et ses résultats, veuillez consulter le site Internet de Thembisa : https://thembisa.org/downloads

Region/country

Related

Feature Story

Militer pour la réduction des risques au Burundi

25 juin 2019

25 juin 2019 25 juin 2019Publication originale de cet article par l’OMS

Une délégation soutenue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) s’est rendue récemment au Kenya afin d’apprendre comment fournir des services de réduction des risques et sauver la vie des consommateurs et consommatrices de drogues du Burundi. Une équipe de médecins, de militantes et de militants de la santé publique burundais s'est rendue dans la région de Mombasa au Kenya pour apprendre les bonnes pratiques directement auprès de l’un des pionniers du continent africain en matière de réduction des risques.

Sous l’égide de l’organisation à but non lucratif burundaise, Jeunes au Clair Médical (JCM), l’équipe va faire pression en faveur de l’introduction d’un programme complet d’interventions pour réduire les risques au Burundi. À l’instar de nombreux autres pays d’Afrique, l'injection de drogues est ignorée et aucune riposte de santé publique n'est mise en place.

À cela s’ajoute que la consommation de drogue est bien souvent criminalisée, stigmatisée et mal comprise dans toute sa complexité. L’OMS définit la réduction des risques comme une riposte de santé publique basée sur des données probantes. Elle inclut la mise en place de programmes de distribution d’aiguilles et de seringues, la thérapie de substitution aux opiacés (OST) ainsi que l'accès au dépistage et au traitement du VIH, de la tuberculose (TB) et de l’hépatite virale B et C.

L’équipe burundaise composée de médecins, d’un conseiller et d’un coordinateur national d’un réseau de personnes consommant des drogues avait au programme la visite du Reach Out Center Trust à Mombasa. Elle désirait en savoir plus sur l’expérience faite par les Kenyans afin d’élaborer un programme au Burundi. L'équipe a assisté à une prestation des programmes OST et à une formation au plaidoyer auprès des instances influentes locales, illustrant parfaitement le partage de connaissances sud-sud.

La réussite de la riposte du Kenya pour minimiser les effets négatifs de la consommation de drogue repose grandement sur l’engagement de la population et l’intégration d’acteurs incontournables. Cela facilite l’adhésion à la réduction des risques, mais elle est confrontée à des défis qui lui sont propres. Cette approche sur plusieurs niveaux passe également par une collaboration entre le gouvernement et la société civile, impliquant aussi bien les forces de l’ordre que les réseaux de personnes consommant des drogues.

Au cours d’une visite au Mombasa Inspectorate en charge des délits liés aux drogues, l’inspecteur en chef en personne a parlé de l’importance de l’engagement de la police. Il a souligné l’impact négatif de la consommation de drogue sur les jeunes et le besoin de stratégies efficaces. Aujourd’hui, une centaine de policières et policiers sont formés dans la ville à la réduction des risques. Ils centrent leur travail sur l’aide et non pas sur les sanctions.

Garantir l’efficacité et la pérennité des programmes de réduction des risques ne se limite pas à rallier la police à cette cause. Un axe supplémentaire consiste à identifier d’autres acteurs importants comme les chefs spirituels ou des villages, d'autres fonctionnaires et les personnes consommant des drogues.

Le plaidoyer n’était toutefois pas le seul point à l’ordre du jour du déplacement. L’équipe du Burundi a également vu en pratique le fonctionnement des cliniques kenyanes et la distribution de méthadone. L'équipe d'éducation a discuté avec ses collègues ainsi qu’avec des agents de proximité et a reçu une formation sur la collecte de données dans le cadre de la gestion de programme. Une leçon importante si elle veut fournir des preuves pour convaincre le gouvernement et les donateurs.

Le Kenya a plusieurs années d’avance en réduction des risques, mais les données locales permettront d'adapter ses enseignements à d'autres contextes.

« Le problème des drogues nécessite des interventions à la base et que l’éducation soit l’apanage de personnel formé afin d’éviter la dissémination de fausses informations », a déclaré le docteur Egide Haragirimana, cadre clinicien pour le JCM.

L’association est en train de mettre en pratique ses nouvelles connaissances et va impliquer les réseaux de personnes consommant des drogues pour mieux comprendre leurs besoins en vue d’élaborer les futures initiatives de réduction des risques.

Region/country

Related

Feature Story

La riposte au sida donne de la voix

25 juin 2019

25 juin 2019 25 juin 2019En septembre 2018, en marge du Forum pour la coopération sino-africaine (FOCAC) organisé à Pékin, la première dame de Chine, professeure Peng Liyuan, et ses homologues africaines ont allumé un ruban rouge au cœur du centre des conférences. Elles ont ainsi lancé officiellement l’initiative commune prise lors de la Réunion thématique Chine-Afrique sur la prévention et le contrôle du VIH/sida.

Le sommet 2018 du FOCAC a rassemblé plus de 20 chefs d’État et premières dames d’Afrique en vue d’instaurer des partenariats plus étroits entre l’Empire du Milieu et le continent, notamment dans des domaines liés à la santé. Professeure Peng a annoncé pendant la réunion thématique la mise en place à partir de 2019 d’une campagne de prévention du VIH sur trois ans à destination des adolescentes et des adolescents ainsi qu’un programme communautaire de promotion de la santé impliquant la Chine, plusieurs pays africains et des organisations internationales, dont l’ONUSIDA.

Depuis plus de 10 ans, professeure Peng centre son action sur la réduction de l’impact du VIH parmi les enfants et les ados, surtout parmi les orphelines et orphelins du sida. En 2016, elle a organisé le China-Africa Children Summer Camp qui a rassemblé des enfants vivant avec le VIH ou affectés originaires d’Afrique du Sud, de Chine, du Ghana et du Zimbabwe. Au cours cette colonie de vacances, la première dame a apporté son soutien à la publication de la version chinoise du Garçon le plus courageux que je connaisse. Il s’agit d’un livre qui aide les enfants à comprendre les questions liées au VIH ainsi qu’à réduire la stigmatisation et la discrimination auxquels les enfants affectés sont confrontés.

En 2015, professeure Peng a participé à la réunion de l’Organisation des premières dames d’Afrique contre le VIH/sida (OAFLA) qui s’est tenue en Afrique du Sud à Johannesburg. Elle a mis en avant l’importance de quatre thèmes essentiels pour mettre fin au sida d’ici 2030 : l’accès universel au traitement du VIH, l’information et l’éducation du public, les possibilités éducatives s’adressant aux ados et le développement économique en vue d’éliminer la pauvreté.

Depuis plusieurs années, elle visite des communautés en Chine, dont des écoles et des universités avec des ambassadeurs et des ambassadrices Ruban rouge nationaux. L’objectif est de sensibiliser la population sur le thème de la prévention du VIH et de réduire la stigmatisation et la discrimination associées au virus.

Soprane réputée, professeure Peng est reconnue pour être la voix des personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH.

Elle est depuis 2011 Ambassadrice de bonne volonté pour la tuberculose et le VIH/sida de l’Organisation mondiale de la Santé. En 2017, elle a reçu le prix ONUSIDA des réalisations exceptionnelles pour sa contribution à la riposte.

« Un cœur attentionné est notre meilleure arme contre le sida », a-t-elle déclaré en acceptant la récompense. « Nous pouvons sauver des vies si nous agissons. Nous avons le devoir de réussir et nous allons y arriver. »

Region/country

Related

Feature Story

En Chine, les communautés virtuelles viennent renforcer les services dédiés au VIH

21 juin 2019

21 juin 2019 21 juin 2019Selon les estimations nationales, 1,25 million de personnes vivent avec le VIH en Chine, dont près de 400 000 ne le savent pas. L’épidémie dans l’Empire du Milieu touche en particulier les populations clés à plus haut risque en VIH, y compris les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Par conséquent, il est essentiel d’entrer en contact avec ces communautés là où elles se rencontrent, y compris dans les espaces virtuels comme les applications de rencontre gay.

C’est exactement ce que fait Danlan Public Welfare, une organisation non gouvernementale, qui lutte pour les droits des lesbiennes, des gays, des bisexuel(le)s et des transgenres. Elle œuvre aussi dans les coulisses de Blued, la plus grande application de rencontre gay en Chine avec plus de 28 millions d’utilisateurs. Danlan intègre à l'application des messages de prévention du VIH en provenance de la communauté et fournit des informations fondamentales sur le virus, ainsi que sur la prévention, les tests et les possibilités de traitement, où et comment entrer en contact avec les services compétents. Des questionnaires interactifs testent les connaissances des utilisateurs sur le VIH.

Outre cet outil virtuel efficace, Danlan anime des projets de proximité proposant des tests de dépistage rapides et gratuits en collaboration avec les centres municipaux de contrôle et de prévention des maladies. Les gens peuvent passer gratuitement un test du VIH et obtenir leurs résultats en 10 à 15 minutes seulement.

Face à la popularité croissante de l’application de rencontre Blued à travers le monde, Danlan étend actuellement son programme de prévention du VIH aux pays de la Nouvelle Route de la Soie. Les utilisateurs en Indonésie ont ainsi accès au « Blued Help Center » depuis mars 2019. Ce service est fourni en coopération avec une organisation locale de la société civile, « VictoryPlus. » Il permet aux utilisateurs de soumettre leurs questions sur les thèmes liés au VIH et de recevoir immédiatement une réponse. Le programme « We Care » de Blued apporte également des informations en ligne sur les services de VIH situés à proximité.

En Thaïlande, Danlan a travaillé avec « Impulse », une organisation civile, en vue d’encourager les programmes de prévention du VIH et de fournir des services de dépistage rapides et gratuits. Elle coopère par ailleurs avec la Mahidol University dans le cadre d’une étude comportementale sur les risques liés au VIH.

En avril 2019, Geng Le, directeur exécutif de Danlan, a reçu un prix récompensant un « modèle exceptionnel et innovant » décerné par la confédération des syndicats de Chaoyang, un district de Pékin. On estime que les organisations actives communautaires, comme Danlan, sont responsables du dépistage de 30 % des nouveaux cas de VIH dans la ville.

« Nous faisons de notre mieux pour utiliser les sciences et la technologie afin d’améliorer la vie et la santé des communautés lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et transgenres », a déclaré Geng Le. « Nous pensons que tous les jeunes devraient pouvoir vivre dignement, sans stigmatisation ni discrimination, et aimer qui ils ou elles veulent, indépendamment de leur origine, de leur orientation sexuelle et de leur statut sérologique. »

Blued est devenue bien plus qu’une simple application de rencontre. Elle offre aussi un centre virtuel rassemblant des ressources de santé, qui œuvre pour le bien-être de la communauté LGBT.

Region/country

Related

Feature Story

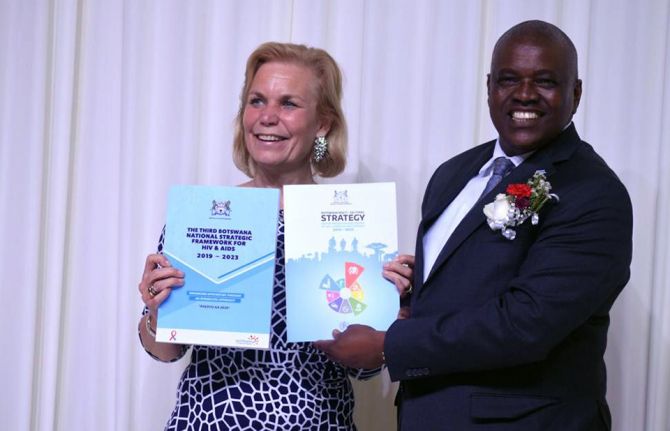

La riposte au sida du Botswana entre dans une nouvelle phase

20 juin 2019

20 juin 2019 20 juin 2019En lançant deux nouvelles stratégies quinquennales, le Botswana a réaffirmé son engagement pour mettre fin d’ici 2030 à la menace que représente l’épidémie du sida pour la santé publique.

Jusqu’en 2023, le troisième National Strategic Framework for HIV/AIDS (cadre stratégique national pour le VIH/sida) et la Multi-sectoral Strategy for the Prevention of Non-communicable Diseases (stratégie multisectorielle de prévention des maladies non transmissibles) serviront de fil directeur à la riposte stratégique du gouvernement afin d’améliorer la santé de la population du pays.

Le Botswana a fait des progrès importants ces dernières années pour ce qui est de sa riposte à l’épidémie du VIH. En 2017, sur les 380 000 personnes vivant avec les VIH (estimation), 320 000 avaient accès à un traitement leur permettant de rester en bonne santé.

Le Botswana est le premier pays d’Afrique orientale et australe à fournir un traitement gratuit et universel aux personnes vivant avec le VIH. Il a adopté la stratégie Option B+ qui garantit aux femmes vivant avec le VIH un traitement à vie ainsi que la stratégie « Tester et traiter » qui délivre immédiatement un traitement aux personnes testées séropositives au virus.

Au cours de sa visite de deux jours dans le pays, les 13 et 14 juin derniers, la Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA, Gunilla Carlsson, était présente lors de l’annonce présidentielle des nouvelles stratégies en matière de santé.

« Le pays entier doit recentrer et revoir les priorités de sa feuille de route concernant la riposte au VIH. Nous souhaitons réaliser les objectifs pour 2020 et concrétiser notre vision de mettre fin d’ici 2030 à la menace que représente le sida pour la santé publique. Par ailleurs, des maladies non transmissibles atteignent les proportions d’une nouvelle épidémie qui menace la santé de notre nation ainsi que notre programme de développement national, » a déclaré le Président Mokgweetsi Masisi au cours de la cérémonie officielle.

À l’occasion de sa visite, Mme Carlsson a également nommé la Première Dame du Botswana, Mme Neo Masisi, Ambassadrice spéciale pour l’autonomisation et l’engagement des jeunes au Botswana. À ce titre, Mme Masisi défendra en priorité les besoins des jeunes ainsi que la promotion et la protection de leurs droits, mais aussi leur rôle fondamental en tant qu’acteurs du changement, en s’adressant en particulier aux jeunes femmes et aux filles.

« J’aimerais remercier l’ONUSIDA pour la confiance qu’ils me témoignent en me nommant à cette fonction. Elle m’aidera à utiliser mon rôle de Première Dame pour mettre fin à l’épidémie du sida parmi les jeunes et à donner plus de poids à mon travail actuel », a annoncé Mme Masisi.

Au cours d’une rencontre entre Mme Carlsson et des membres de la société civile au Botswana, les participants ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis de la complaisance, en particulier parmi les jeunes, en matière de respect des traitements et de la prévention du VIH.

Suite à la décision historique de la Haute Cour du Botswana décriminalisant les relations homosexuelles, les membres de la communauté LGBT ont exprimé leur espoir, en indiquant toutefois qu’il reste encore fort à faire au sujet de la stigmatisation et de la discrimination, en particulier au sein des communautés et dans le cadre des soins de santé.

« La complaisance est le problème principal auquel le Botswana est confronté dans sa riposte au sida. Si le pays peut y mettre un terme, alors il montrera au monde entier que c’est possible », a indiqué Gunilla Carlsson, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA.

Au cours de son déplacement, Mme Carlsson a également visité Ramotswa, un village en banlieue de Gaborone, afin de voir comment les communautés se regroupent pour accélérer la riposte au sida. Elle s’est par ailleurs rendue dans la clinique Tebelopele de Gaborone. Cet établissement apporte des services intégrés de santé et pour le VIH à des personnes d’horizons très différents, dont des professionnelles du sexe, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des adolescentes et des jeunes femmes.

Region/country

Related

Feature Story

L'ONUSIDA continue d'appuyer la riposte à l'épidémie de VIH au Pakistan

18 juin 2019

18 juin 2019 18 juin 2019L'ONUSIDA continue d'aider le Pakistan à faire face à l'épidémie de VIH à Larkana, au cours de laquelle plus de 800 personnes ont été nouvellement diagnostiquées avec le virus. Plus de 80 % des nouveaux cas concernent des enfants de moins de 15 ans, la plupart d'entre eux ayant moins de 5 ans. Au 17 juin, 396 personnes avaient reçu un traitement.

Le 14 juin dernier, les autorités ont présenté les résultats d’une enquête préliminaire sur l’épidémie au cours d’une conférence de presse. Elles sont venues à la conclusion que de mauvaises pratiques de contrôle des infections, notamment l’absence de stérilisation et la tendance à réutiliser les seringues et les perfusions, sont les facteurs principaux expliquant cette augmentation des nouvelles infections.

« Nous avons encore beaucoup à faire pour améliorer le contrôle des infections ainsi que pour aider les enfants malades et leurs familles », a déclaré le Directeur régional de l’ONUSIDA, Eamonn Murphy, au cours de la conférence de presse tenue à Karachi au Pakistan. Et d’ajouter : « L’ONUSIDA continuera d’aider et d’assurer la coordination au sein du système des Nations unies et avec d’autres partenaires afin de garantir que l’assistance nécessaire soit réellement fournie de manière efficace. »

Outre l'amélioration des procédures de lutte contre l'infection, l'enquête préliminaire a révélé que le renforcement de l'éducation communautaire est essentiel pour sensibiliser davantage à la prévention du VIH et pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Les conclusions d’une évaluation rapide des connaissances liées au VIH, présentées au cours de la conférence de presse, montrent que les communautés touchées ne disposent que d’informations très restreintes sur cette maladie. De nombreux parents et soignants n'ont appris l'existence du VIH que le jour où leurs enfants ont été diagnostiqués ou à cause des rapports des médias sur l'augmentation du nombre de cas. L’absence d’informations précises a également fait souffler un vent de panique et les familles d’enfants touchés par le virus ont parfois été ostracisées et isolées.

En réponse, l’ONUSIDA en partenariat avec l’UNICEF, l’UNFPA, l’Organisation mondiale de la santé et le JSI Research and Training Institute soutiennent des partenaires nationaux dans leurs efforts pour créer un plan de riposte communautaire afin de promouvoir l’éducation à la santé et réduire la stigmatisation et la discrimination. Le Sindh AIDS Control Programme en lien l’ONUSIDA et l’UNICEF a commencé à former des professionnels de la santé sur la gestion des cas pédiatriques. Des sessions d’éducation à la santé sont en train d’être mises en place en impliquant des organisations dirigées par les communautés et les leaders religieux. D’autres formations ciblent les médias locaux afin de les sensibiliser à leur responsabilité lorsqu’ils couvrent la question du VIH.

L’ONUSIDA collabore étroitement avec les gouvernements fédéraux et provinciaux afin de fournir une aide technique sur place. Il s’agit d’aider à apporter une réponse efficace à cette crise et de réduire son impact. Le ministère de la Santé du Sindh a également renforcé ses efforts pour empêcher les activités des cabinets médicaux informels et n’ayant pas d’autorisation d’exercer. Cette politique a déjà provoqué la fermeture de 900 cliniques et banques du sang sans autorisation.

L’enquête préliminaire a été menée par l’Organisation mondiale de la santé en partenariat avec des organisations comme le Sindh AIDS Control Programme, l’Aga Khan University, le Field Epidemiology and Laboratory Training Programme, la Dow Medical University de Karachi, la Microbiology Society of Infectious Disease et des agences de l’ONU, comme l’ONUSIDA, l’UNICEF et l’UNFPA.

Avec 20 000 nouvelles infections par an en 2017, le Pakistan est le deuxième pays d’Asie-Pacifique où l’épidémie du Sida croît le plus vite. Le virus touche d’une manière disproportionnée les populations les plus vulnérables et marginalisées, en particulier les populations clés. L’ONUSIDA poursuit son travail avec le gouvernement et ses partenaires au Pakistan en vue de renforcer la riposte dans le pays.