Feature Story

La jeunesse birmane profite d’avancées en matière de santé, d’éducation et d’égalité des sexes

14 juin 2019

14 juin 2019 14 juin 2019Publication originale de cet article par l’UNESCO

Les jeunes, la tranche des 5-14 ans en tête, représentent plus de la moitié de la population birmane. Cette structure démographique est une chance incroyable pour alimenter la dynamique récente dans laquelle le Myanmar inscrit son développement. Cependant, des investissements sont nécessaires pour lever les obstacles, qui empêchent cette tranche de la population de prendre des décisions fondées concernant leur santé et leur bien-être.

Une étude montre que les jeunes Birmans ne disposent que de connaissances limitées sur la santé sexuelle et de la reproduction. 38 % des adolescents admettent ne pas avoir su qu’une femme puisse tomber enceinte dès le premier rapport et 16,67 % seulement des 15-24 ans sont correctement informés sur la prévention du VIH.

Afin de changer la donne, UNESCO Yangon, en collaboration avec le ministère local de l’Éducation, a organisé le 22 mars 2019 un séminaire politique. Plus de 50 représentants d’organisations gouvernementales et non gouvernementales se sont rassemblés pour partager des bonnes pratiques et identifier des axes pour renforcer la législation, les programmes scolaires et l’enseignement de l’éducation sexuelle au Myanmar.

Le séminaire a marqué le lancement en birman des Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité dans sa version de 2018. Cet ouvrage a été rédigé par l’UNESCO en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, l’UNFPA, l’ONUSIDA et l’ONU Femmes. Ces principes aident les administrations de l’éducation, de la santé et d’autres domaines pertinents à élaborer et mettre en place des programmes et des supports destinés à l’éducation sexuelle.

Le conseiller régional pour la santé et l’éducation de l’UNESCO, Kabir Singh, explique que les principes de l’ONU abordent un large éventail de thèmes. Ils ne se réduisent pas à la santé sexuelle et de la reproduction, mais incluent aussi des compétences sociales plus larges comme négocier le consentement et éviter les situations dangereuses.

« L’accès aux informations ainsi qu’aux services liés à la santé sexuelle et de la reproduction (SSR) est loin d’être aisé pour les jeunes Birmans. Cette situation est exacerbée par le fait que les normes sociales et de genre empêchent les enfants et les jeunes, en particulier les filles et les autres groupes vulnérables, d’être en bonne santé et de se sentir bien », indique-t-il.

« Voilà pourquoi il est essentiel que les enfants de 5 à 8 ans soient aussi pris en compte dans les programmes ECS, comme préconisé par les principes directeurs de l’ONU. Nous devons aider les enfants dès leur plus jeune âge à comprendre l’égalité des sexes, avoir des relations saines et se respecter eux-mêmes, mais aussi entre eux. »

L’éducation sexuelle au Myanmar

Le programme National Life Skills Education Curriculum au Myanmar, mis en œuvre par le ministre de l’Éducation en collaboration avec l’UNICEF, est intégré au programme fondamental des écoles primaires depuis 2006 et c’est une option obligatoire dans le secondaire depuis 2008. Dans les premières années du secondaire, ce programme aborde sept thèmes, dont la santé de la reproduction, le VIH et les MST, la consommation de drogues, la prévention contre les maladies et la nutrition.

Un contrôle du programme Life Skills Education effectué en 2012 dans des établissements du secondaire a révélé que les connaissances sur la santé de la reproduction restaient mauvaises. Les auteurs supputent ici que la sensibilité culturelle et l’absence de formation des enseignants sont des facteurs pouvant favoriser cette situation. Un récent sondage sur U-Report, un outil gratuit de l’UNICEF destiné à mener des campagnes de veille sociale par SMS et utilisé pour suivre la participation des jeunes au Myanmar, est également arrivé à la conclusion que la majorité des participants tire ses informations en matière d’éducation sexuelle des médias sociaux. Malheureusement, ces informations ne sont pas toujours exactes du point de vue scientifique ou adaptées à l’âge de la personne.

Lors du séminaire politique organisé par l’UNESCO en 2019, les représentants du gouvernement birman ont convenu de revoir le programme Life Skills Education dans le contexte des principes de l’ONU, assurant ainsi que les cours d’éducation sexuelle soient complets et adaptés à l’âge des enfants. Ils ont indiqué par ailleurs que l’éducation sexuelle complète (ECS) doit être renforcée et incluse dans les réformes en cours des programmes de l’éducation fondamentale et de la formation des enseignants.

Min Jeong Kim, Directeur du bureau de projet de l’UNESCO au Myanmar, a salué la collaboration étroite entre l’UNESCO et le ministère de l’Éducation pour mettre en place une éducation sexuelle complète dans le système éducatif.

« Les efforts faits par le ministère de l’Éducation pour aborder les problèmes vécus par les enfants et les jeunes, comme les inégalités entre les genres ainsi que la santé sexuelle et de la reproduction, révèlent une volonté forte de sa part. L’UNESCO partage cet engagement pour laisser une trace positive dans la vie des jeunes. L’organisation est heureuse de continuer à travailler en partenariat avec l’équipe dédiée aux programmes et les centres de formation des enseignants en vue d’intégrer l’ECS dans le nouveau cursus de formation des professeurs », indique Min Jeong Kim.

Les délégués présents au séminaire politique ont discuté des moyens de transmettre des informations complètes sur la sexualité et les compétences sociales afférentes aux générations actuelles et futures d’enfants et de jeunes au Myanmar. Ce séminaire a servi de plateforme en regroupant des acteurs clés comme les institutions du service public, les partenaires du développement et les organisations non gouvernementales. Son objectif était d’amorcer des échanges portant sur l’éducation sexuelle complète, de comprendre les manques et d’identifier la meilleure manière de mettre totalement en place l’ECS.

La version révisée des Principes directeurs internationaux sur l’éducation à la sexualité

Les principes directeurs internationaux originaux publiés en 2009 centraient d'abord l’éducation sexuelle au sein de la riposte au VIH. Cependant, alors que la prévention du VIH reste importante, la pratique prouve que l’éducation sexuelle touche aussi d’autres domaines. En effet, elle ne s’arrête pas à la santé sexuelle et de la reproduction des jeunes, mais concerne aussi leur bien-être général et leur développement personnel.

La version revue de ces Principes aborde la sexualité de manière positive. Elle reconnaît que l’ECS ne se limite pas à apporter des connaissances sur la reproduction, les risques et la maladie. Elle réaffirme la position de l’éducation sexuelle au sein du cadre des droits de l’homme et de l’égalité des sexes. Elle reflète la contribution de l’éducation sexuelle, d'une part, dans la réalisation de plusieurs engagements pris au niveau international en lien avec la santé sexuelle et de la reproduction, et d'autre part, pour atteindre les objectifs de l’agenda 2030 concernant la santé et le bien-être, la qualité et l’éducation inclusive, l’égalité des sexes ainsi que l’autonomisation et l’émancipation des femmes et des filles.

Les principes passent en revue l’éducation sexuelle dans le monde pour en déduire les bonnes pratiques dans différentes régions. Ils montrent que l’éducation sexuelle :

- aide les jeunes à adopter une attitude et un comportement plus responsables pour ce qui est de leur santé sexuelle et de la reproduction

- est essentielle pour éviter que les jeunes filles n'arrêtent l’école suite à un mariage précoce ou forcé, une grossesse adolescente, ainsi que des problèmes liés à la santé sexuelle et de la reproduction

- est nécessaire, car dans certaines régions du globe, deux filles sur trois indiquent ne pas savoir ce qui leur arrive quand elles ont leurs premières règles et sont enceintes. Les complications lors de l’accouchement sont la deuxième cause de mortalité parmi les 15-19 ans

- n’augmente pas l’activité sexuelle, les comportements sexuels à risque ou le taux d’infection aux MST/VIH. Les principes apportent aussi la preuve que les programmes reposant uniquement sur l’abstinence n’empêchent pas l’initiation précoce au sexe, ne réduisent pas la fréquence des relations sexuelles ni le nombre de partenaires parmi les jeunes.

Related

Feature Story

La Chine passe à la vitesse supérieure dans sa riposte au sida

13 juin 2019

13 juin 2019 13 juin 2019Zhou Kai travaille depuis près de 13 ans pour l’ONUSIDA en Chine et est impliquée dans la riposte au sida depuis plus de 16 ans. Avant cela, elle a été professeure et chercheuse à l’université dans le domaine de la pédiatrie et de la santé des adolescents pendant dix ans.

L’histoire de Mme Zhou reflète l’évolution de la riposte au sida en Chine au fil du temps. Elle a débuté sa carrière en tant que chercheuse clinique au sein du Programme intégré de la Chine sur le sida (China Integrated Programme on AIDS), avant d’intégrer l’ONUSIDA en 2006 afin d’assurer la coordination entre les neuf agences qui cofinancent l’ONUSIDA en Chine.

« À cette époque, la stratégie de riposte au sida en Chine était très limitée », se souvient Mme Zhou.

Elle a commencé par mener des actions de prévention du VIH au sein des populations clés. Étant médecin de formation, elle a apporté aux acteurs nationaux une assistance technique non négligeable pour ce qui est du dépistage du VIH et de la prévention. Par ailleurs, elle a renforcé l’implication des communautés au sein des programmes de prévention.

La riposte au sida en Chine s’est développée au cours des années. Le gouvernement de Pékin souhaitait partager son expérience et s’est mis à réfléchir sur des projets de développement, y compris dans le secteur de la santé, afin de renforcer la collaboration Chine-Afrique.

Un des axes de cette coopération consiste à échanger les bonnes pratiques entre la Chine et les pays africains. En 2018, avec l’aide de l’équipe d’assistance régionale de l’ONUSIDA pour l’Afrique orientale et australe ainsi que de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Mme Zhou a fait en sorte de faciliter la visite d’officiels ougandais, kenyans et tanzaniens à Pékin et à Yuxi, ville située dans la province du Yunnan au sud-ouest du pays.

Au cours de cette rencontre, la délégation s’est rendue dans un centre de réadaptation pour toxicomanes et a obtenu des informations sur les programmes d’échange d’aiguilles et de seringues ainsi que sur les projets de traitements de substitution à base d’opiacés. Ces mesures ont en effet provoqué un recul significatif des infections parmi les personnes, qui consomment des drogues injectables.

Une autre mission de Mme Zhou consiste à promouvoir la production locale de médicaments et de produits de santé en Afrique. « Je crois que l’Afrique doit fabriquer ses propres produits pharmaceutiques si elle souhaite faire davantage de progrès dans sa riposte au sida et dans le domaine de la santé publique. Ce problème n’est pas qu’une question de santé, il est étroitement lié au développement industriel d’un pays. » Mme Zhou a commencé à se pencher sur cette question en 2014 avant d’être nommée en 2018 à son poste actuel de conseillère stratégique et juridique.

Ses efforts ont permis d’organiser plusieurs visites de part et d’autre qui ont débouché sur la signature de partenariats entre des entreprises pharmaceutiques chinoises et leurs homologues en Afrique.

Au niveau des pays, la coopération Chine-Afrique a également été renforcée. La Table ronde sur la coopération Chine-Afrique est devenue le Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC). En passant à la vitesse supérieure, les échanges universitaires se sont transformés en une plateforme de débat sur différents sujets au niveau des pays.

Le projet de la Nouvelle Route de la Soie attire de plus en plus de pays et Mme Zhou y voit de nouvelles possibilités pour la coopération Sud-Sud. Elle pense également que davantage de pays asiatiques coopèreront sur les thèmes de santé publique et partageront des connaissances et leurs expériences.

L’ONUSIDA a signé un accord de partenariat stratégique avec la Chine pour renforcer la coopération autour de la Nouvelle Route de la Soie et de l’Agenda 2030 sur le développement durable, qui comprend l’augmentation de la production locale de médicaments et de produits de santé.

« L’engagement de la Chine dans la coopération Sud-Sud ainsi que dans l’amélioration de la riposte au sida et de la santé publique renferme un potentiel extraordinaire pour le pays », conclut Mme Zhou. « Ce partenariat profitera aussi de la Nouvelle Route de la Soie. »

Related

Feature Story

Le leadership, processus de changement

11 juin 2019

11 juin 2019 11 juin 2019Accélérer les progrès en matière d’égalité des sexes et d’émancipation des femmes est fondamental pour mettre fin à l’épidémie de sida. Et ça commence au sein de l’ONUSIDA.

L’ONUSIDA a publié l’année dernière son Plan d’action pour le genre 2018-2023. Il vise, d’une part, à améliorer l’efficacité de l’ONUSIDA en promouvant le leadership des femmes dans l’organisation et, d’autre part, à veiller à ce que l’ensemble du personnel, femmes et hommes, soit informé des problèmes qui augmentent les risques d’infection au VIH chez les femmes.

Le premier rapport annuel de progrès du Plan d’action pour le genre 2018-2023 souligne les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs, mais il reste encore beaucoup à faire. « Le Plan d’action pour le genre est un outil de changement », affirme Gunilla Carlsson, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA. « Nous devons maintenir la dynamique et assurer la pérennité des acquis en nous appuyant sur les progrès impressionnants réalisés rien que pendant la première année de sa mise en œuvre. »

Parmi les 30 actions identifiées pour atteindre les quatre objectifs fixés par le Plan quinquennal d’action pour le genre, l’ONUSIDA a fait des progrès remarquables sur 20 d’entre elles pendant la première année. « Le Plan d’action pour le genre est important parce qu’il se penche sur les thèmes de l’égalité, de l’équilibre, de la justice et de l’équité », déclare Helene Badini, Conseillère communautaire régionale dans l’équipe de soutien régionale ONUSIDA à Dakar, au Sénégal.

Ce Plan inclut des possibilités de formation et de mentorat, des objectifs professionnels liés au genre imposés et un soutien dans l’ensemble de l’organisation. « Tout le personnel de mon bureau a un objectif d’apprentissage sur le genre et je lutte contre toutes les violences basées sur le genre », affirme Françoise Ndayishimiye, Directrice Pays ONUSIDA au Gabon. « En qualité de membre de UN Plus, j’apprécie d’être en lien avec d’autres femmes séropositives au VIH qui travaillent à l’ONUSIDA. Nous pouvons ainsi unir nos forces et agir ensemble », ajoute-t-elle.

Dans les régions d’Afrique occidentale et centrale, les hommes forment la majorité du personnel de l’ONUSIDA, mais la moitié des directeurs Pays de l’ONUSIDA sont des femmes. Elles dirigent de petites équipes déployées dans l’un des foyers les plus actifs de l’épidémie du sida et confrontées à de graves défis humanitaires, de sécurité et liés aux catastrophes naturelles. Marie Engel, Conseillère du programme régional de l’ONUSIDA à Dakar, est convaincue que le fait de « disposer d’un réseau de collègues féminines représente un outil puissant et exceptionnel pour faire progresser le leadership des femmes. C’est ce qui explique que dans ma fonction actuelle, j’encourage la collaboration entre les alumni d’Afrique occidentale et centrale du Programme de leadership des femmes ».

Le Plan d’action pour le genre rappelle que l’égalité des sexes fait partie des droits de l’homme et qu’elle est essentielle pour la performance et l’efficacité de l’ONUSIDA. L’importance de faire progresser l’égalité des sexes, y compris en atteignant la parité entre les femmes et les hommes, est désormais largement reconnue.

Ce Plan, initialement conçu pour le personnel, s’est rapidement transformé en action programmatique. En République démocratique du Congo, par exemple, l’ONUSIDA aide les femmes impliquées dans les réseaux de personnes vivant avec le VIH de la société civile à développer leurs compétences ainsi qu’à atténuer l’autodiscrimination et l’autostigmatisation. Certaines participantes de ces réseaux se sont rendues à New York en 2018 pour participer à la Commission de la condition des femmes et partager leurs expériences. La femme à l’œuvre derrière cette initiative s’appelle Natalie Marini Nyamungu. Elle est Conseillère en droits humains et en égalité des sexes au bureau national de l’ONUSIDA.

« J’ai développé des compétences pour créer un environnement de travail favorable axé sur l’égalité et le respect de la diversité, exempt de toute discrimination ou de tout préjudice », affirme Natalie Marini Nyamungu. « J’ai également aidé nos partenaires de la société civile à développer les nouvelles compétences et ressources ainsi que la confiance en soi nécessaires pour dynamiser leur propre leadership. »

Soutenir le leadership des femmes est au cœur du Plan d’action pour le genre. L’expérience des collaboratrices de l’ONUSIDA a convaincu de nombreuses personnes que le leadership est plus une question d’influence qu’une position dans l’organigramme.

Aminata Ouattara, responsable exécutive dans l’équipe de soutien régionale de l’ONUSIDA à Dakar, résume ainsi la situation :

« Les répercussions du Plan d’action pour le genre de l’ONUSIDA sont similaires à l’utilisation des transports en commun. Plutôt que de prendre votre voiture, le bus franchit les obstacles de la circulation à votre place et vous dépose où vous le souhaitez beaucoup plus rapidement. »

Related information

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Riposter à l'épidémie de VIH à Larkana

11 juin 2019

11 juin 2019 11 juin 2019Ahmed (nous avons changé son nom) a peur de raconter son histoire : Mukhtar, son fils âgé de cinq ans, vient d'être diagnostiqué séropositif au VIH. Ahmed fait partie du personnel médical d'un hôpital de la ville de Ratodero au sud-est du Pakistan. Il a emmené Mukhtar pour un dépistage du VIH lorsque les médias locaux ont commencé à tirer la sonnette d'alarme devant l'augmentation des infections au VIH parmi les enfants vivant dans sa région, la province du Sindh.

Fin avril, les services officiels de santé ont intensifié leurs efforts de dépistage du VIH dans le district de Larkana suite aux avertissements lancés par une médecin de Ratodero qui a vu augmenter rapidement le nombre d'enfants testés positifs au VIH parmi ses patients. Après plus de six semaines de tests, la barre des 750 nouvelles infections au VIH diagnostiquées a été dépassée, parmi lesquelles 80 % d'enfants, dont le fils d'Ahmed. Avant cette épidémie, on comptait un peu plus de 1 000 enfants ayant le VIH dans tout le pays. Même si une enquête est en cours pour découvrir les causes de cette explosion des cas, les experts pensent que cela pourrait être dû en partie à de mauvaises pratiques de contrôle des infections, comme l'absence de stérilisation et la tendance à réutiliser les seringues et les perfusions.

Mukhtar est assis tranquillement sur les genoux de son père pendant que ce dernier continue de raconter son histoire.

« Lorsque j'en ai parlé à ma femme, elle a commencé à me poser des questions : d'où cela vient-il ? Pourquoi cela est-il arrivé à mon fils ? Et mon fils va-t-il survivre ? » L'angoisse et la peur grandissent au sein de la famille d'Ahmed et dans toute la province. Chaque jour, des centaines de parents font la queue devant les centres de dépistage et se précipitent dans les hôpitaux et les cliniques pour faire tester leurs enfants. Beaucoup sont ignorants ou presque sur ce qu'est le VIH.

Une riposte immédiate à l'épidémie a été apportée par le Sindh AIDS Control Programme (SACP). Cette organisation mène une campagne de dépistage de grande envergure qui se traduit par l'agrandissement des centres de dépistage du VIH et la création d'une nouvelle unité de dépistage au Taluka Headquarter Hospital de Ratodero. Ces mesures ont permis de tester plus de 26 000 personnes, dont une majorité d'enfants. Le ministère de la Santé du Sindh renforce également ses efforts pour empêcher les activités des cabinets médicaux informels et n'ayant pas d'autorisation d'exercer. Cette politique a déjà provoqué la fermeture de 900 cliniques et banques du sang sans autorisation.

Afin de garantir un accès immédiat au traitement contre le VIH, une nouvelle clinique de traitement antirétroviral destinée aux enfants a vu le jour à Larkana et des professionnels des soins de santé supplémentaires ont été détachés. Ces efforts sauvent des vies. 356 personnes, dont le fils d'Ahmed, ont déjà rejoint des services de soins contre le VIH et ont commencé une thérapie antirétrovirale. « J'avais peur au début, mais mon enfant a reçu le traitement dont il avait besoin », explique Ahmed. « Nous devons maintenant nous assurer que le traitement ARV sera disponible à l'avenir dans notre district. »

Les Nations Unies au Pakistan collaborent étroitement avec les gouvernements fédéraux et provinciaux afin de fournir une aide technique sur place. Il s'agit d'aider les partenaires locaux à apporter une réponse efficace à l'épidémie de VIH et de réduire l'impact de cette crise. Avec l'entière participation de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'UNICEF, de l'ONUSIDA, de l'UNFPA et d'autres agences de l'ONU, les Nations Unies apportent leur soutien à la mise en place du « Sindh HIV Outbreak Response Plan, May 2019-Apr 2020 ». Ce programme d'action inclut des mesures à court et long terme pour identifier les causes de l'épidémie de VIH, les combattre et renforcer les quatre piliers que sont la prévention du VIH, le traitement, les soins et les services d'aide.

Une équipe regroupant le SACP et d'autres partenaires nationaux a été la première à intervenir avec le soutien des Nations Unies. L'aide et l'expertise internationales sont ensuite arrivées à la demande du gouvernement fédéral afin de réaliser une enquête épidémiologique. L'objectif consiste à mesurer l'ampleur de l'épidémie, à identifier sa source et la chaîne de transmission du VIH et à émettre des recommandations. L'enquête, dont les premiers résultats seront présentés le 14 juin, est menée par l'OMS avec l'aide de l'Aga Khan University (AKU), du Field Epidemiology and Laboratory Training (FELTP) Programme, de l'ONUSIDA, de l'UNICEF, de la Dow Medical University de Karachi et de la Microbiology Society of Infectious Disease in Pakistan.

Les Nations Unies aident également les partenaires nationaux à mettre en place un plan de riposte communautaire. Il s'agit d'impliquer les communautés à tous les niveaux afin de réduire la stigmatisation et la discrimination qui dominent actuellement et de promouvoir l'éducation à la santé. Le SACP formera des professionnels de la santé sur la gestion des cas pédiatriques. Des sessions d'éducation à la santé et de sensibilisation vont être programmées en impliquant des organisations dirigées par les communautés et les leaders religieux. D'autres formations ciblent les médias locaux afin de les sensibiliser à leur responsabilité lorsqu'ils couvrent la question du VIH. « Nous devons nous assurer d'aborder les causes de cette épidémie afin d'éviter qu'une telle tragédie ne se répète, » déclare Ahmed.

Avec 20 000 nouvelles infections par an en 2017, le Pakistan est le deuxième pays d'Asie-Pacifique où l'épidémie du sida croît le plus vite. Le virus touche d'une manière disproportionnée les populations les plus vulnérables et marginalisées, en particulier les populations clés. L'ONUSIDA continue de plaider pour un renforcement de la riposte à l'épidémie.

« Nous devons travailler sans relâche avec les parties prenantes nationales et internationales afin de combler les principales lacunes dans la prévention de nouvelles infections au VIH et pour garantir la santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH au Pakistan. Ainsi, le pays ne restera pas à la traîne dans nos efforts pour mettre un terme au sida », conclut Maria Elena F. Borromeo, Directrice pays de l'ONUSIDA au Pakistan.

Region/country

Related

Feature Story

Un lien indestructible et sans VIH

06 juin 2019

06 juin 2019 06 juin 2019« Je n’aurais jamais cru pouvoir être à nouveau heureuse », confie Mei Zi, une Chinoise atteinte du VIH et maman d’un petit garçon débordant d’énergie. Elle appelle son fils « ange calme », car il ne parle pas beaucoup. Pour elle, il est un cadeau de Dieu.

Mei Zi a rencontré son mari deux ans après avoir découvert avoir le VIH. Après leur mariage, elle a suivi son époux à Beijing où il travaillait. Elle se souvient qu’il lui a offert une veste rouge matelassée à sa descente du train dans la capitale chinoise. Même des années plus tard, elle en parle avec le même enthousiasme.

Peu après son mariage, Mei Zi s’est trouvée enceinte. Bien que son médecin l’ait informée qu’elle pouvait prendre des médicaments pour que son bébé ne naisse pas avec le VIH, elle a pris la douloureuse décision d’interrompre sa grossesse. Son mari et elle étaient tous les deux atteints du VIH et elle avait également contracté l’hépatite C.

Mei Zi n’a plus pensé vouloir d’enfants jusqu’à ce que cinq ans plus tard un test de grossesse se révèle positif.

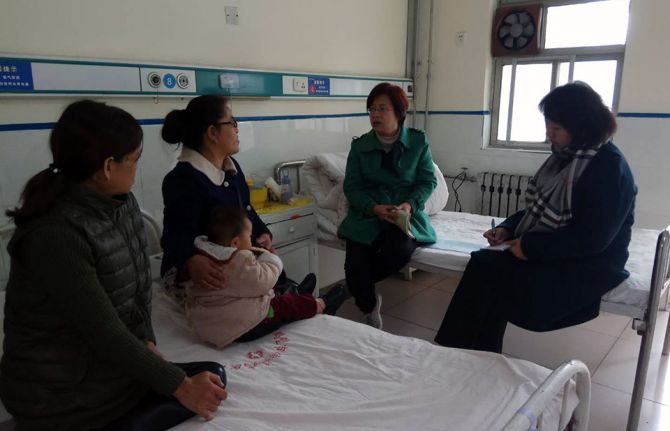

L’hôpital s’est occupé de Mei Zi exactement comme avec toutes les autres femmes enceintes. Elle a décidé de suivre un traitement pour ne pas infecter son bébé avec le VIH, mais aussi de soigner sa propre hépatite après la naissance du bébé.

Du fait de l’hépatite, Mei Zi a subi une césarienne à la 34e semaine de grossesse. Elle redoutait l’opération, mais avait hâte de voir son bébé.

« En passant la porte du bloc opératoire, j’ai commencé à pleurer », explique Mei Zi. « J’ai eu l’impression que cette porte séparait la vie de la mort. » Lorsque le médecin lui a présenté son nouveau-né, elle ne parvenait pas à croire qu’elle avait véritablement accouché d’un petit garçon en bonne santé non infecté par le VIH.

Le réseau des femmes luttant contre le sida en Chine (WNAC) s’engage à informer davantage de femmes vivant avec le VIH et l’hépatite C de la possibilité de donner naissance à des enfants en bonne santé et de bénéficier d’un soutien en ce sens.

Le réseau WNAC a été créé en 2009 avec l’aide de l’ONUSIDA et regroupe 27 organisations communautaires de femmes réparties dans 12 provinces chinoises. Cette plateforme rassemble et défend les femmes vivant avec le VIH. Elle s’assure qu’elles obtiennent l’aide et le soutien nécessaires pour accéder aux soins de santé appropriés et accoucher de bébés n’ayant pas contracté le virus.

Mei Zi a réalisé son rêve d’avoir un bébé en bonne santé, mais ce n’est pas dû au hasard. Cela a été possible grâce au soutien qu’elle a reçu de son soignant, du réseau WNAC, des organisations du réseau et de nombreux autres groupes communautaires.

« Ange calme » a maintenant quatre ans et demi. C’est un petit garçon énergique et curieux de découvrir le monde.

Region/country

Related

Feature Story

Malawi : n'oublions pas d’où nous venons pour continuer à progresser

05 juin 2019

05 juin 2019 05 juin 2019Dan Namarika, Secrétaire à la Santé au Malawi et diplômé de la faculté de médecine en 1999, figure parmi les premiers étudiants à avoir suivi la totalité de sa formation médicale au Malawi. Sa volonté d’agir contre le sida l'a poussé à entamer une longue carrière de médecin. Il est notamment resté quatre ans au service personnel du défunt Président Bingu wa Mutharika.

« C’est à cause du sida que j’ai choisi la médecine. Je n'arrivais pas à croire qu’il n'existait aucun traitement pour une telle maladie. Je me souviens du premier cas dans mon quartier. Une femme qui avait succombé à une maladie chronique aggravée par le sida. Certains membres de ma famille en sont morts aussi. Le sida jalonne ma longue histoire », dit-il.

Depuis le pic de l’épidémie du VIH à laquelle fait référence M. Namarika, marqué par 110 000 nouvelles infections (en 1993 et 1994) et 65 000 décès dus aux maladies liées au sida (en 2004 et 2005), le Malawi a réalisé des progrès considérables dans sa lutte contre le VIH.

Ces progrès découlent de l’introduction d’innovations comme la méthode de dépistage « Test and Start » mise en place en 2016, qui propose un traitement immédiat contre le VIH à toutes les personnes vivant avec le VIH, ainsi que Option B+, lancée en 2011. Cette stratégie de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant vise à s'assurer que toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH aient accès à vie au traitement contre le VIH.

Ainsi, les nouvelles infections au VIH au Malawi ont chuté de 40 %, passant de 64 000 en 2010 à 39 000 en 2017. Le nombre de décès liés au sida a lui diminué de moitié, passant de 34 000 en 2010 à 17 000 en 2017. L’espérance de vie continue d’augmenter, passant de seulement 46 ans en 2004 à 64 ans en 2018. Selon les estimations, elle pourrait même atteindre 74 ans d'ici 2030.

En 2017, 92 % des femmes enceintes vivant avec le VIH au Malawi avaient accès aux services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant. Cette situation a permis de réduire le nombre de nouvelles infections au VIH chez les enfants (0-14 ans), jusqu'à atteindre un record historiquement bas de 4 900 infections en 2017.

M. Namarika attribue ces réussites en grande partie à la lutte multisectorielle contre le VIH, ainsi qu’à l’engagement politique et à la volonté des responsables au plus haut niveau. « Outre les politiques élaborées au plus haut niveau du gouvernement, d’autres ministères que celui de la Santé se sont également impliqués, dont les ministères du Budget, de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de l’Éducation et les collectivités territoriales. Nous avons pu compter sur la société civile, les communautés religieuses, les responsables culturels et l’assistance technique des partenaires de développement tels que l’ONUSIDA », explique-t-il.

Il salue aussi les innovations programmatiques, telles que le transfert de certaines tâches des médecins au personnel infirmier et au personnel soignant de proximité. Cet aspect a permis de proposer le service de dépistage et de traitement du VIH à davantage de personnes.

Le Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2015-2020 place l’objectif 90-90-90 au cœur de sa mission et se fixe pour objectif ultime de mettre fin au sida au Malawi d’ici 2030. Le Malawi enregistre de nets progrès au niveau du nombre de personnes vivant avec le VIH diagnostiquées (90 %) et du nombre de personnes vivant avec le VIH qui suivent un traitement contre la maladie (71 %). Toutefois, il reste beaucoup à faire pour rendre indétectable la charge virale de davantage de personnes vivant avec le VIH (61 %). Le Malawi risque donc de ne pas atteindre ses objectifs dans les 500 prochains jours.

M. Namarika affirme que le principal obstacle aux progrès du Malawi pour atteindre ces objectifs est dû à l'isolement de certaines personnes. Celui-ci découle des disparités socioéconomiques et structurelles liées à des relations de pouvoir, comme la pauvreté, le chômage et les inégalités entre les femmes et les hommes. Il souhaite également adopter une approche prenant en considération le rapport entre la zone géographique et la population, afin de traiter les situations de vulnérabilité exacerbées par les migrations et les catastrophes naturelles, telles que les épisodes de sécheresse et les inondations auxquels est confrontée la population au sud-est du pays.

Le taux élevé de nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans constitue un autre défi dans la lutte contre le sida à l’échelle nationale. On a enregistré 9 500 nouvelles infections en 2017, soit plus du double par rapport aux hommes de la même tranche d’âge (4 000).

« La plupart des jeunes ne parviennent pas à boucler leurs fins de mois. Cette situation est très risquée pour les jeunes filles, car des hommes plus âgés peuvent aisément bafouer leurs droits. Les jeunes hommes doivent également changer de comportement en matière de santé », ajoute M. Namarika.

Toutefois, M. Namarika reste convaincu que le principal obstacle aux progrès dans la lutte contre le sida reste l’autosatisfaction.

« Lorsque j’étais jeune médecin, il arrivait que je prononce jusqu’à 19 décès, uniquement dans le service pédiatrique. Pas dans tout l’hôpital, seulement dans le service pédiatrique. Aujourd’hui, les jeunes médecins ne sont plus confrontés à ce genre de situation. Ils oublient donc que le VIH est une vraie maladie », explique-t-il.

Selon lui, il est primordial de rester engagés aux côtés des communautés pour lutter contre le sida avec le même degré d’urgence qu’au début des années 2000, afin de préserver les résultats remarquables obtenus dans le pays.

« Si le coût du sida n’est pas considéré comme l’une des catastrophes historiques les plus graves de nos 54 années d'indépendance, notre histoire perd tout son sens », insiste-t-il.

La meilleure façon de progresser, c'est de continuer à financer la lutte contre le sida et d'insister davantage sur la prévention du VIH. Selon lui, un investissement national croissant s’impose, et des partenaires de développement convaincants seront nécessaires pour investir davantage de sources de financement externes dans la prévention du VIH.

Related information

Region/country

Related

Feature Story

Les jeunes femmes demandent des comptes au cours de la conférence Women Deliver

05 juin 2019

05 juin 2019 05 juin 2019Il y a 25 ans, en 1994, Le Caire accueillait la Conférence mondiale sur la population et le développement. Cette rencontre organisée en Égypte a marqué un tournant dans le domaine de la santé sexuelle et de la reproduction ainsi que dans celui des droits des jeunes femmes et des adolescentes. Des progrès significatifs ont été accomplis depuis lors. L’accès volontaire aux méthodes de contraception modernes a augmenté de 25 % depuis 1994, et la qualité des services de santé sexuelle et de lutte contre le VIH a également fait un grand pas en avant.

Mais dans ce cas, pourquoi 7 000 nouvelles jeunes femmes et adolescentes environ contractent-elles encore le VIH chaque semaine ? Et pourquoi en Afrique subsaharienne, les adolescentes de 15 à 19 ans sont-elles trois fois plus exposées au risque d’infection au VIH que les garçons du même âge ?

« Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore 25 ans. Nous devons faire davantage pression pour que le gouvernement actuel prenne ses responsabilités quant à son retard pour tenir ses engagements en matière de droits sexuels ainsi que de santé sexuelle et de la reproduction pour les femmes et les adolescentes », a déclaré Gogontlejang Phaladi, du projet Pillar of Hope au Botswana.

Ses propos ont donné le ton au cours d’un évènement organisé par la Coalition mondiale de lutte contre le sida, pendant la conférence Women Deliver à Vancouver, au Canada. Cette rencontre organisée le 3 juin par l’ONUSIDA et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) a mis l'accent sur les raisons qui oublient les jeunes femmes et les adolescentes. Elles demeurent en effet les premières victimes du VIH et des carences en matière de santé sexuelle et de la reproduction.

« Nous sommes confrontés à une crise dans la prévention du VIH », déclare Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe Programme de l’ONUSIDA. « L'objectif consistait à réduire le nombre de nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes à moins de 100 000, mais on estime à 340 000 les nouvelles infections au VIH dans cette population en 2017. La tâche qui nous attend est immense. »

Les intervenants à cette conférence ont souligné l’importance cruciale d’impliquer les jeunes pour qu'ils incarnent ce changement. « Nous devons interpeler les responsables politiques, traditionnels et religieux, et même les parents », déclare Monica Geingos, Première dame de Namibie. « Personne n'est en droit de parler à votre place. Les générations précédentes ont été stigmatisées et réduites au silence. Faites-vous entendre. » Elle a également ajouté que les discriminations de genre, les violences et le déni des libertés fondamentales forment le terreau de l’absence de progrès constatée pour les femmes et les adolescentes.

La directrice régionale de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Julitta Onabanjo, a également insisté sur le fait d'en faire plus. « Je rencontre une génération de jeunes guerrières dynamiques prêtes à faire avancer les choses de manière à ce qu’en 2030, chaque jeune puisse développer sans entrave son plein potentiel », a-t-elle déclaré, en faisant remarquer que les recommandations émises à l’issue de l’évènement devraient être reprises au cours du sommet qui se tiendra à Nairobi au Kenya au deuxième semestre 2019.

De nombreux pays fixent à 18 ans l’âge légal d’accès sans autorisation parentale aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et de la reproduction et de lutte contre le VIH. Voilà un obstacle essentiel qui freine l’accès des jeunes femmes et des adolescentes aux services de lutte contre le VIH. L’ONUSIDA estime que 78 pays ont une législation ou des lois qui limitent ou entravent d'une manière ou d'une autre l’accès des jeunes aux services de santé sexuelle sans le consentement de leurs parents.

Au nombre des efforts visant à lever ces obstacles qui empêchent cette population d’accéder correctement et facilement aux services de prévention, de dépistage et de soins du VIH et à l’occasion de la préconférence placée sous l’égide de la jeunesse Generation Now : Our Health, Our Rights, qui s’est tenue le 2 juin, l’ONUSIDA s’est engagé à se pencher sur les lois portant sur l’autorisation parentale et leur mise en œuvre dans cinq pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe : Lesotho, Malawi, Namibie, Ouganda et Zambie. Cet engagement prévoit de collaborer avec des jeunes pour s’assurer qu’ils et elles donnent vie au changement et participent à la création des services de qualité souhaités et nécessaires afin de vivre pleinement leur avenir radieux et en bonne santé.

Pour aller dans le sens de ces progrès, les participants ont convenu de mettre l'accent sur l’implication dans des organisations communautaires, de même que sur le déploiement de petits projets efficaces à l’échelle nationale. Nyasha Sithole, du réseau Athena Network a déclaré : « On arrose les feuilles, mais pas les racines. Nous devons privilégier la mise en œuvre sur le terrain et oublier un temps la bureaucratie. »

L’ONUSIDA est coorganisateur de la Coalition mondiale de lutte contre le sida, qui collabore avec des pays où l’incidence du VIH est forte afin d’accélérer l’accès aux services de prévention combinée du VIH. Cette coalition vise à assurer le devoir de reddition de compte quant à la fourniture de services de prévention du VIH appropriés pour atteindre les objectifs de la Déclaration politique des Nations Unies pour mettre fin au sida de 2016. Il s'agit notamment de réduire de 75 % le nombre d'infections au VIH, autrement dit de passer en deçà de 500 000 nouvelles infections d’ici 2020. Le travail de la coalition accorde une attention particulière à la collaboration avec les jeunes femmes et leur partenaire masculin.

Related

Feature Story

Chisinau signe la Déclaration de Paris

04 juin 2019

04 juin 2019 04 juin 2019Ruslan Codreanu, maire suppléant de Chisinau, République de Moldavie, a signé la Déclaration de Paris pour mettre fin à l’épidémie de sida dans les villes le 31 mai dernier. Par cette signature, la ville s’engage à atteindre d’ici 2020 les objectifs 90-90-90, à savoir que 90 % de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique, que 90 % des personnes positives au VIH reçoivent un traitement antirétroviral et que 90 % des personnes recevant un traitement antirétroviral présentent une charge virale durablement supprimée. La ville ciblera particulièrement la population marginalisée et vulnérable ainsi que l’élimination des stigmatisations et des discriminations.

« Atteindre l’objectif 90-90-90 sera difficile, mais il n’est jamais trop tard pour commencer à mettre en œuvre les changements nécessaires afin d’améliorer la vie et la santé des gens. Les autorités de la ville s’engagent aujourd’hui à accroître sensiblement la couverture des résidents de Chisinau en matière de prévention du VIH, de services de dépistage et de traitement, dans le but de mettre fin à l’épidémie de sida et de concentrer leurs efforts sur les programmes destinés aux populations clés », a déclaré M. Codreanu.

M. Codreanu a annoncé que le conseil municipal s’apprêtait à approuver un nouveau programme de lutte contre le VIH 2019-2020 pour la ville. Ce programme offrira en priorité des services supplémentaires en matière de dépistage et de traitement du VIH à environ 750 personnes vivant avec le VIH, ainsi que des campagnes de prévention du VIH destinées aux populations clés.

« Chisinau doit agir rapidement, non seulement pour atteindre l’objectif 90-90-90, mais aussi pour éliminer les discriminations vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH et des populations clés, car elles représentent encore un obstacle conséquent. Dans sa lutte, notre ville n’est pas isolée. Chisinau reçoit le soutien d’une équipe de responsables régionaux et nationaux désireux de partager leur expertise », explique Svetlana Plamadeala, responsable pays de l’ONUSIDA pour la République de Moldavie.

Chisinau soutient déjà une série de programmes de prévention du VIH destinés aux populations clés, comme des programmes thérapeutiques de réduction des risques et de substitution aux opiacés pour les personnes qui consomment des drogues injectables, des campagnes de dépistage rapide du VIH et de distribution de préservatifs aux professionnel(le)s du sexe et à leur clientèle, ainsi que la distribution de préservatifs aux homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Il est toutefois prévu que l’adoption du nouveau programme municipal de lutte contre le VIH renforce considérablement la qualité, la couverture et l’impact de ces programmes.

Chisinau est la septième ville d’Europe de l’Est et d’Asie centrale signataire de la Déclaration de Paris, qui a été signée par plus de 300 autres villes dans le monde depuis 2014.

La signature de la Déclaration de Paris à Chisinau est le dernier résultat en date d’une longue histoire de coopération efficace entre les organisations nationales, gouvernementales et non gouvernementales, les réseaux régionaux représentant les populations clés et les organisations internationales

Le gouvernement évalue à environ 3 200 le nombre de personnes vivant avec le VIH à Chisinau.

« Aujourd’hui, nous témoignons de ce qui peut être accompli grâce àla volonté politique. Il est primordial pour nous que la Déclaration de Paris ne soit pas une nième déclaration d’intention, mais qu’elle donne lieu à l’adoption du programme municipal de lutte contre le VIH, et qu’il soit assorti de buts spécifiques et mesurables, de rôles et d’un budget », a déclaré Ruslan Poverga, Directeurgénéral de l’Association Positive Initiative.

En savoir plus

Region/country

Related

Feature Story

Changer la vie des personnes transgenres au Malawi

03 juin 2019

03 juin 2019 03 juin 2019Lesbian, Intersex, Transgender and other Extensions (LITE) est un groupe de soutien des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles (LGBTI) fondé en 2016 à Lilongwe au Malawi. « Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles devaient affronter tellement de défis communs que j’ai trouvé la motivation de créer une organisation non gouvernementale pour traiter ces questions », déclare Lawrence Phiri Chipili, directeur général de LITE et homme transgenre.

Depuis sa formation en 2016 et sa création officielle en 2017, LITE s’est imposé parmi les plateformes nationales importantes, notamment le groupe de travail technique de la Commission nationale sur le sida du Malawi, qui pilote la lutte multisectorielle contre le sida.

En partenariat avec cinq autres organisations LGBTI du Malawi, LITE a fondé en mai 2019 le Diversity Forum afin de collaborer pour atteindre leur but commun et de veiller à la promotion, à la protection et au respect des droits des personnes appartenant à la communauté LGBTI au Malawi. LITE occupe également la fonction de présidence adjointe du Southern Africa Trans Forum, qui rassemble 18 organisations Transgenre de la Communauté de développement de l’Afrique australe. En 2019, la Campagne pour les droits humains a reconnu LITE et M. Chipili comme l'un de leurs pionniers à l'échelle mondiale.

Cette reconnaissance n’a pas été facile à obtenir pour l’organisation. Riche de sa formation universitaire en économie, M. Chipili a accumulé les preuves pour étayer le plaidoyer de l’organisation.

« Dès la formation de l’organisation, nous avons constaté qu'il était nécessaire de mieux comprendre les besoins des personnes transgenres dans les zones rurales et urbaines du Malawi », explique-t-il. « Nous ne voulions pas baser nos hypothèses sur un groupe restreint de personnes vivant à Lilongwe. Nous avons alors évalué les besoins des communautés et pris conscience des principaux enjeux : l'accès aux services de soins de santé, à l’éducation, à l’emploi, aux services juridiques et la jouissance de la vie en toute sécurité. »

Grâce à cette étude, l’organisation a pu élaborer sa stratégie de plaidoyer, qui consiste à révéler les problèmes auxquels sont confrontées les personnes transgenres dans la sphère publique et politique.

L’organisation s’appuie également sur les politiques et la législation pour élaborer son plaidoyer. En 2015, le gouvernement du Malawi a reconnu que la communauté LGBTI devait avoir accès aux soins de santé et à la sécurité. Toutefois, M. Chipili estime que ces recommandations ne sont pas mises en œuvre sur le terrain. LITE élabore donc sa stratégie sur la base de ces recommandations pour mener des études et s’engager stratégiquement aux côtés du gouvernement.

Personne ne connaît mieux ces défis que M. Chipili. Il a été rejeté par sa famille et renvoyé de l’école et de l’université. Toutefois, ces expériences semblent avoir décuplé sa résilience et sa détermination.

« Je mets ma vie, ainsi que celle de mes proches, en danger, mais nous devons parler de ces problèmes du quotidien. Les discours de haine envers ma communauté m’attristent profondément, mais ils me motivent aussi parce que les gens ne mesurent pas l’impact de leurs propos. Ma mission consiste à travailler main dans la main avec ces gens pour les aider à comprendre », déclare-t-il.

M. Chipili reconnaît qu’au fil de cette lutte solitaire de la communauté LGBTI en quête de visibilité, les partenaires comme l’ONUSIDA ont joué un rôle essentiel. « L’ONUSIDA nous a aidés à identifier les lacunes de nos politiques organisationnelles et à définir la direction à suivre », dit-il. « L’ONUSIDA a plaidé en faveur de notre inclusion dans les plateformes nationales et nous a aidés à nous impliquer stratégiquement aux côtés du gouvernement, en restant scrupuleusement fidèles à notre principe de ne laisser personne de côté. »

La tâche ne fait que commencer pour M. Chipili et son organisation. « Nous avons besoin de soutien technique, ainsi que de ressources humaines et financières supplémentaires. La limitation à l'échelle mondiale des programmes et du financement pour traiter les problématiques transgenres constitue l’une des principales difficultés. Beaucoup de ressources sont allouées aux organisations qui œuvrent pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et pour les travailleurs du sexe », ajoute-t-il. « Les personnes transgenres sont généralement invisibles, alors que nous sommes confrontés à un déferlement de haine et de stigmatisation, qui augmente considérablement les risques d’infection au VIH », conclut-il.

Region/country

Related

Feature Story

Les liens peu connus entre cancer du col de l’utérus et VIH

31 mai 2019

31 mai 2019 31 mai 2019Le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus répandu chez les femmes vivant avec le VIH. La probabilité pour une femme vivant avec le VIH de développer un cancer du col de l’utérus invasif est jusqu’à cinq fois plus importante que pour une femme qui ne vit pas avec le VIH. Le risque global de contracter le VIH chez les femmes est doublé en cas d’infection par un papillomavirus humain (HPV).

Alors que faire ? C’est l’une des questions qui sera débattue lors d’une série de manifestations sur le thème du cancer du col de l’utérus à l’occasion de la conférence 2019 de Women Deliver, qui a lieu à Vancouver, au Canada, du 3 au 6 juin.

Tout comme le VIH, le cancer du col de l’utérus est une maladie liée aux inégalités de genre et d’autres inégalités. Ces deux maladies interconnectées illustrent de façon frappante les liens entre inégalités et injustices sociales et sanitaires. Quatre-vingt-dix pour cent des 311 000 décès par cancer du col de l’utérus intervenant chaque année dans le monde concernent les pays à revenu faible et intermédiaire, le fardeau le plus lourd étant supporté par les pays d’Afrique subsaharienne, qui paient aussi le plus lourd tribut au VIH. En Zambie, les taux de cancer du col de l’utérus sont presque 10 fois plus élevés qu’en Australie, par exemple, et les femmes sont 10 fois plus susceptibles de mourir d’un cancer du col de l’utérus en Afrique orientale et australe qu’en Europe occidentale.

Le cancer du col de l’utérus peut être évité et il peut être guéri à condition d’être diagnostiqué et traité à temps. Il existe des méthodes efficaces de prévention primaire du cancer du col de l’utérus, notamment le vaccin contre le HPV, mais elles ne sont pas accessibles à tout le monde. À l’heure actuelle, seulement 10 % des filles des pays à revenu faible et intermédiaire ont accès au vaccin contre le HPV, contre 90 % dans les pays à revenu élevé.

L’élargissement de l’accès est en cours et les efforts visant à prévenir et à traiter le cancer du col de l’utérus montrent des résultats spectaculaires dans les endroits où des programmes ont été déployés à une échelle suffisante. L’Australie est en passe de devenir le premier pays au monde à éradiquer le cancer du col de l’utérus grâce à la mise en œuvre réussie d’une approche combinée entre vaccination contre le HPV, dépistage du cancer du col de l’utérus et traitement précoce à grande échelle. En Écosse, au Royaume-Uni, où le programme de vaccination a été mis en place il y a une dizaine d’années, on a constaté une baisse de 90 % des cellules précancéreuses, ce qui a conduit à un net recul du cancer du col de l’utérus au stade préinvasif. Des résultats remarquables, qui devraient être universels.

« Sauver la vie d’une femme en faisant en sorte qu’elle ait accès au traitement antirétroviral contre le VIH, pour qu’elle finisse par mourir du cancer du col de l’utérus, c’est intolérable », a déclaré Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de la branche Programme de l’ONUSIDA. « L’ONUSIDA s’attache à casser les silos et à bâtir des passerelles entre les programmes de lutte contre le VIH et le cancer du col de l’utérus, car nous savons que les synergies sauvent des vies ».

Malgré leur risque accru de cancer du col de l’utérus, les femmes vivant avec le VIH ne bénéficient pas d’un dépistage ou d’un traitement régulier pour le cancer du col de l’utérus, alors que les recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) prévoient un examen visuel élémentaire à moindre coût ou des méthodes de traitement précoce efficaces et simples.

Selon des études récentes menées à grande échelle, seulement 19 % des femmes vivant avec le VIH âgées de 30 à 49 ans au Malawi et 27 % en Zambie ont passé au moins une fois un dépistage du cancer du col de l’utérus.

Un investissement intelligent consisterait à intégrer les services de dépistage et de traitement du cancer du col de l’utérus dans les services anti-VIH et de santé sexuelle et reproductive. Les plateformes sur le VIH représentent des points d’entrée prêts à l’emploi pour des services à faible coût sur le cancer du col de l’utérus et une couverture élargie par les services de santé pour les jeunes femmes et les filles.

L’un des enseignements importants de la riposte au sida est que la société civile et les communautés doivent être au cœur de l’action. Les réseaux de femmes vivant avec le VIH et les mouvements de jeunesse et de défense des droits des femmes sont de formidables alliés. Ils ont milité pour une riposte au sida ancrée dans les droits de l’homme, la justice sociale et la santé et les droits sexuels et reproductifs, et ils ont la capacité de mobiliser, de sensibiliser et de créer de la demande pour ces services. La société civile doit aussi nous maintenir sur la voie pour en finir avec la stigmatisation et la discrimination, notamment dans les établissements de santé. Les communautés peuvent aussi fournir des services directs pour le VIH, le cancer du col de l’utérus et d’autres maladies.

La responsabilité partagée, le leadership des pays et leur appropriation des actions sont fondamentaux. Avec les efforts collectifs des gouvernements, des communautés, des donateurs, du secteur privé, des innovateurs et des chercheurs, des synergies importantes peuvent être créées et des vies sauvées.

L’ONUSIDA travaille avec ses partenaires pour faire en sorte que les politiques soient éclairées par des données probantes, que des objectifs ambitieux soient fixés et que des niveaux adéquats de ressources humaines et financières soient disponibles. L’ONUSIDA se sert des plateformes politiques et programmatiques de la stratégie Accélérer dans le cadre de l’initiative d’élargissement de la prévention et du traitement du cancer du col de l’utérus et du VIH.

L’ONUSIDA travaille en partenariat avec des initiatives telles que l’appel mondial à l’action pour éliminer le cancer du col de l’utérus lancé par l’OMS, et participe à un Partenariat renouvelé pour en finir avec le sida et le cancer du col de l’utérus en collaboration avec le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida et l’Institut George W. Bush.

« Il est grand temps de faire en sorte que le sida et le cancer du col de l’utérus appartiennent au passé ! », a ajouté le Dr Hader.