Feature Story

Utiliser les réseaux sociaux pour une riposte au VIH sexotransformatrice

21 mars 2018

21 mars 2018 21 mars 2018À l’occasion d’un événement organisé en marge de la 62e session de la Commission sur le statut de la femme, des dirigeants politiques et des activistes du mouvement pour les femmes et des groupes de sensibilisation au VIH ont évoqué les nouvelles stratégies destinées à impliquer les femmes et les filles dans la riposte au sida.

En soulignant de quelle façon les technologies et les médias, en particulier les réseaux sociaux, pourraient être utilisés pour renforcer le leadership des jeunes femmes, les participants ont également parlé des moyens de parvenir à une égalité entre les sexes dans la riposte au sida.

La campagne #WhatWomenWant (Ce que veulent les femmes) a été mise en avant lors de cette rencontre, ainsi que la manière dont elle a utilisé les réseaux sociaux en vue de mobiliser à l’occasion de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida en 2016. Dans le cadre de la campagne, une série de blogs tenus par des féministes a été développée, servant de plate-forme à destination des jeunes femmes dirigeantes pour partager leur expertise et leurs priorités. Grâce à des groupes WhatsApp et à des conversations sur Twitter, les jeunes femmes ont pu participer et accéder aux informations sur les orientations mondiales de l’ONUSIDA en matière de prévention complète du VIH. La consultation et les échanges sur les réseaux sociaux sont résumés dans le document .#WhatWomenWant: HIV prevention that works for adolescent girls and young women (Ce que veulent les femmes : une prévention du VIH qui marche pour les adolescentes et les jeunes femmes).

« Nous avons une nouvelle génération de jeunes femmes dirigeantes qui utilisent les réseaux sociaux pour amplifier et intégrer le leadership féministe et assurer des résultats durables et transformateurs dans la riposte au sida », a déclaré Catherine Nyambura de FEMNET, une organisation régionale de féministes africaines basée au Kenya.

L’événement a aussi vu le lancement d’un nouveau rapport intitulé « Accountability in Action: Putting Women and Girls in all their Diversity at the Center Through New Social Media » (La responsabilité en action : mettre au centre les femmes et les filles dans toute leur diversité grâce aux nouveaux médias sociaux), rédigé par le réseau ATHENA, un réseau mondial de 70 partenaires présents dans plus de 35 pays, dédié à l’action pour faire avancer l’égalité entre les sexes, les droits de l’homme et le leadership communautaire dans la riposte au VIH. #WhatWomenWant: a toolkit for putting accountability into action (Ce que veulent les femmes : une boîte à outils pour mettre la responsabilité en action) donne des exemples des moyens à mettre en œuvre pour informer et impliquer efficacement les jeunes femmes grâce aux outils numériques tels que WhatsApp, Twitter et Facebook. Le but est également d’apporter un point de vue inclusif en matière de genre dans le développement et la mise en œuvre de politiques et de programmes et de faire en sorte que les jeunes femmes, y compris celles qui vivent avec le VIH, puissent accéder et contribuer à ces processus.

« Nous nous tournons vers les outils et les technologies numériques pour faire évoluer le suivi et le programme de responsabilité dans la riposte au sida. Notre expérience peut désormais être partagée dans le monde entier et en temps réel, ouvrant ainsi tout un nouveau monde de possibilités d’apprendre et d’agir ensemble », a expliqué Tyler Crone du réseau ATHENA.

« L’ONUSIDA salue le renforcement de la focalisation sur la responsabilité qu’a généré la campagne #WhatWomenWant. Ensemble, nous nous engageons à travailler main dans la main pour renforcer la participation intelligente des femmes, avec en priorité la concrétisation du respect des droits et de l’égalité des sexes à tous les niveaux de la riposte au sida », a déclaré Gunilla Carlsson, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA.

La rencontre, qui s’est déroulée le 19 mars au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, était organisée par l’ONUSIDA, en partenariat avec le réseau ATHENA et les partenaires de la campagne #WhatWomenWant.

Related

Feature Story

Vérifier les données sur le VIH à chaque étape

22 mars 2018

22 mars 2018 22 mars 2018Aucune maladie ne bénéficie d’un pareil niveau en termes de collecte, d’analyse et de distribution de données précises et actualisées que le VIH. Grâce à ces données crédibles et actuelles, les pays et la communauté internationale peuvent planifier des ripostes efficaces au sida. Ils peuvent se concentrer sur les services dans les endroits et auprès des populations qui en ont le plus besoin, augmentant ainsi l’impact tout en baissant les coûts.

L’ONUSIDA est chargé de produire ces informations, reconnues comme une référence absolue en ce qui concerne l’épidémie mondiale de VIH. Toutefois, pour que l’information soit utile, elle doit être crédible. Et pour être crédible, il faut qu’elle soit recueillie correctement, vérifiée avec soin, et que son exactitude soit avérée.

Toutes les estimations en lien avec le VIH publiées par l’ONUSIDA sont basées sur les données collectées dans les pays et auprès des communautés où résident les personnes qui vivent avec le VIH et sont touchées par le virus. Dans chaque pays, des équipes d’experts (épidémiologistes, démographes, spécialistes du suivi et de l’évaluation, etc.) utilisent le logiciel soutenu par l’ONUSIDA baptisé Spectrum une fois par an pour faire des estimations du nombre de personnes vivant avec le VIH, du nombre de nouvelles infections à VIH, du nombre de décès dus au sida, de la couverture du traitement antirétroviral, etc. Les fichiers de données produits par le logiciel dans les pays sont ensuite envoyés à l’ONUSIDA.

La manière dont les données sont estimées dépend de la nature de l’épidémie de VIH dans le pays. Dans les pays où le VIH s’est propagé au sein de la population générale, les données sont obtenues auprès des femmes enceintes qui se rendent dans les services prénataux. Par le passé, seul un échantillon de femmes enceintes se rendant dans l’un des établissements faisant partie d’un réseau passait un test de dépistage du VIH dans le cadre des actions de surveillance. Néanmoins, les pays ont évolué de plus en plus vers une utilisation de données programmatiques sur le niveau d’infection à VIH chez toutes les femmes enceintes dépistées au sein des établissements de santé. Associées aux données provenant d’enquêtes en population représentatives menées au niveau national, qui possèdent une couverture plus large et incluent les hommes, mais sont réalisées moins fréquemment, ces données sont utilisées dans le modèle, avec toute une série d’hypothèses, pour calculer la prévalence du VIH, l’incidence du VIH, les décès dus au sida, la couverture du traitement antirétroviral, etc.

Dans d’autres pays, l’épidémie de VIH présente un faible niveau. Si la transmission du VIH se produit principalement au sein des populations clés (consommateurs de drogues injectables, professionnel(le)s du sexe, hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, personnes transgenres et détenues), les données issues des études de prévalence du VIH, qui ciblent généralement les populations clés, sont le plus souvent utilisées pour déterminer les estimations et les tendances nationales. Les estimations relatives à la taille des populations clés sont calculées dans un nombre croissant de pays. En l’absence d’études disponibles, les estimations sont effectuées sur la base de données provenant de la région concernée et avec l’approbation des experts. D’autres sources de données, y compris les enquêtes en population et le dépistage des femmes enceintes, sont utilisées pour estimer la prévalence du VIH au sein de la population générale. La prévalence du VIH et le nombre de personnes sous traitement antirétroviral sont ensuite utilisés pour définir les tendances nationales du VIH. De plus en plus de pays se servent du nombre de signalements de cas de VIH dédupliqués pour estimer l’incidence du VIH.

Cependant, l’ONUSIDA ne se contente pas de prendre les données des pays sans aucune critique pour les publier. Les fichiers soumis par les pays sont passés en revue par l’ONUSIDA pour veiller à ce que les résultats puissent être comparés entre les régions et les pays et dans le temps.

L’organisation procède également à une validation en continu des résultats donnés par Spectrum par rapport à d’autres données, afin de vérifier le niveau de concordance entre les estimations et la réalité. À titre d’exemple, les chercheurs ont comparé les données de Spectrum avec des données concernant les femmes fréquentant les services prénataux, les données de recensement et les données d’enquêtes en population d’une étude menée à Manicaland, au Zimbabwe. Selon les constatations, les estimations de Spectrum concernant l’incidence et la prévalence du VIH étaient généralement assez proches de ces données, malgré quelques différences.

En 2016, l’ONUSIDA a comparé les quantités de médicaments exportées par les fabricants de médicaments génériques et a constaté que ces chiffres étaient largement similaires aux rapports programmatiques d’usage et de stocks de médicaments dans les pays. En outre, les enquêtes en population menées récemment sur les évaluations d’impact du VIH permettent une comparaison de la couverture de traitement antirétroviral, car elles recueillent des informations auto-rapportées sur l’observance du traitement et visent aussi à mesurer directement la présence de médicaments antirétroviraux dans les échantillons de sang. Dans de nombreux pays, la couverture obtenue confirme la couverture signalée par les données programmatiques ; quand les résultats ne semblent pas concorder, des investigations plus poussées sont effectuées au niveau des établissements. Ces recherches et des exercices de triangulation permettent de rendre les données plus précises et d’affiner le modèle Spectrum.

La concordance des estimations sur l’accès aux médicaments antirétroviraux peut être observée dans les deux graphiques sur le traitement du VIH en Afrique du Sud. Le premier illustre la correspondance proche entre les données sur l’approvisionnement en médicaments antirétroviraux et le nombre de personnes signalées comme ayant accès aux médicaments. Le second montre la concordance entre l’estimation de l’ONUSIDA concernant le pourcentage de personnes vivant avec le VIH ayant accès au traitement anti-VIH et le pourcentage estimé par le Conseil de recherche en sciences humaines d’Afrique du Sud en 2012.

Il existe plusieurs situations dans lesquelles l’ONUSIDA ne publie aucune donnée, en raison de l’incertitude planant sur la qualité de l’information. Par exemple, l’ONUSIDA ne donne pas d’estimations dans certains pays présentant une épidémie concentrée de transmission du VIH de la mère à l’enfant, ni d’estimations du nombre d’enfants vivant avec le VIH, sauf lorsqu’il dispose de données probantes adéquates pour les étayer. Lorsque les données historiques ne vont pas dans le sens des tendances de l’incidence du VIH, l’ONUSIDA ne publie pas les données antérieures. Par ailleurs, l’ONUSIDA ne publie pas non plus d’estimations nationales si des données ou des analyses supplémentaires sont nécessaires pour produire des estimations valables.

L’intégrité des données de l’ONUSIDA est également assurée par une mise à jour annuelle du modèle Spectrum. Le modèle est affiné à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, par exemple des informations actualisées sur les probabilités de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’âge auquel les enfants démarrent un traitement antirétroviral, les modèles d’infection à VIH par âge et par sexe, l’efficacité du traitement antirétroviral dans la baisse de la mortalité et de l’incidence, etc. Ces changements apportés au modèle peuvent toutefois conduire à des variations dans les estimations aussi bien pour l’année en cours que pour les années passées, avec pour résultat la nécessité de publier un tout nouvel ensemble de données historiques chaque année.

En affinant sans cesse le processus de collecte et de validation des données, l’ONUSIDA fait en sorte que les données qu’il publie continuent d’être appréciées et respectées par les personnes et les organisations qui œuvrent pour en finir avec le sida d’ici à 2030.

AIDSinfo

Publication

Resources

Related

Feature Story

Concert de soutien au travail de l’ONUSIDA en Afrique du Sud

20 mars 2018

20 mars 2018 20 mars 2018Le 17 mars, le très acclamé violoniste japonais Rennosuke Fukuda s’est produit en compagnie de l’Orchestre des Nations Unies à Genève, en Suisse, dans le cadre d’un événement spécial destiné à collecter des fonds pour le travail de l’ONUSIDA en Afrique du Sud et célébrer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.

« Nelson Mandela a contribué à briser la loi du silence qui entourait le VIH. Aujourd’hui, 4,2 millions de personnes sont sous traitement en Afrique du Sud. En 2000, seulement 90 personnes étaient suivies pour un traitement par les établissements du secteur public. Nous avons besoin de leaders comme lui pour nous aider à en finir avec l’épidémie de sida », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché au monde par l’épidémie de VIH. En 2016 :

- 7,1 millions de personnes vivaient avec le VIH en Afrique du Sud ;

- 270 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH ;

- 110 000 personnes sont décédées de maladies liées au sida.

Michael Møller, Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève et Président honoraire de l’Orchestre des Nations Unies, a souhaité la bienvenue au public présent et évoqué les qualités de M. Mandela, dont l’écho résonne plus que jamais à l’heure actuelle. « Le pouvoir de l’action et des idées constructives, l’importance de la raison et de l’argumentation, du pardon et de la réconciliation, la nécessité de trouver des compromis, le tout sans aller à l’encontre des principes fondamentaux de dignité et d’égalité », a-t-il énuméré.

Durant cette soirée, les 800 personnes présentes ont été transportées dans un voyage qui les a conduites des côtes sauvages de l’Écosse, avec l’ouverture de Félix Mendelssohn Les Hébrides, jusqu’au pays mystérieux des Mille et Une Nuits raconté par Nikolaï Rimsky-Korsakov dans son poème symphonique Shéhérazade. M. Fukuda, qui a acquis sa renommée internationale en remportant le premier prix du prestigieux Concours Menuhin en 2014 dans la catégorie Junior, a proposé une superbe interprétation du fameux concerto pour violon de Mendelssohn.

« Nelson Mandela et Yehudi Menuhin sont des géants du XXIe siècle. Ils étaient très amis et partageaient la même philosophie et des croyances similaires », a déclaré Gordon Back, Directeur artistique du Concours Menuhin. « Un jour, Yehudi Menuhin a eu ces mots : l’antidote à la violence est simple, il suffit d’écouter au lieu de crier, de chercher à comprendre et de communiquer les uns avec les autres ».

Mandela et Menuhin s’étaient rencontrés en 1996, lorsque M. Menuhin s’était rendu à Johannesburg, en Afrique du Sud, avec plus de 200 violons à distribuer à de jeunes Sud-Africains issus de milieux défavorisés dans le but de leur apprendre la musique, dans le cadre du programme Des violons pour l’Afrique. Ces deux personnalités charismatiques partageaient de nombreuses valeurs humanistes.

« Nelson Mandela a pu bouleverser les cœurs et les esprits, changer la façon dont nous voyons les autres, régler les problèmes de discrimination », a déclaré Sello Hatang, Directeur exécutif de la Fondation Nelson Mandela. « En jouant de la musique ce soir en son honneur, j’espère que nous donnerons de l’espoir à ceux qui veulent juste qu’on leur laisse la possibilité de vivre ».

L’événement était organisé par l’Orchestre des Nations Unies en partenariat avec l’ONUSIDA, le Concours international de violon Yehudi-Menuhin et la Mission permanente de l’Afrique du Sud auprès des Nations Unies à Genève.

Nozipho Joyce Mxakato-Diseko, Ambassadrice de l’Afrique du Sud auprès des Nations Unies à Genève, était également présente, aux côtés des Ambassadeurs du Bénin, du Botswana, de Djibouti, d’Éthiopie, de Namibie, de Sierra Leone et de Suisse. Le concert fait partie d’une série d’événements organisés à Genève tout au long de l’année 2018 afin de marquer le centenaire de la naissance de Nelson Mandela.

Feature Story

Une année importante en perspective pour la tuberculose

19 mars 2018

19 mars 2018 19 mars 2018L’année 2018 sera critique pour la communauté internationale, car elle marque une nouvelle étape dans l’action pour en finir avec l'épidémie mondiale de tuberculose (TB) d’ici à 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable.

En septembre 2018, les États membres des Nations Unies vont se rassembler à New York à l’occasion de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose, pour afficher leur leadership politique et leur engagement dans la fin de la tuberculose d’ici à 2030. Les principaux défis de la riposte, notamment la nécessité d’une approche équitable et de faire en sorte que les groupes vulnérables aient accès aux services anti-TB, seront abordés lors de cette réunion, tout comme la nécessité de mettre à disposition le dépistage et le traitement de la TB auprès des services de soins de santé primaires et l’urgence de mobiliser les ressources.

En préparation à cet événement historique, puisqu’il s’agira de la première réunion de haut niveau des Nations Unies sur la TB, des dirigeants du monde entier se sont retrouvés à New Delhi, en Inde, les 14 et 15 mars, pour le Sommet sur la fin de la tuberculose, dans le cadre duquel s’est déroulée la 30e session du Conseil d’administration du Partenariat Halte à la tuberculose.

Un grand nombre de leaders internationaux dans le domaine de la TB ont assisté à cette rencontre. J. P. Nadda, Ministre fédéral de la Santé et des Affaires familiales indien, a déclaré à cette occasion : « Nous allons veiller à ce que les engagements pris pour en finir avec la tuberculose soient respectés. Pour atteindre les objectifs, il faudra innover et trouver de nouvelles idées de mise en œuvre. L’Inde reste engagée dans son soutien aux pays voisins dans la lutte contre la maladie ».

En 2016, le déficit de fonds estimé pour les programmes de lutte contre la TB a atteint 2,3 milliards de dollars, sans compter 1,2 milliard de dollars manquants dans la recherche scientifique sur la tuberculose. La nécessité urgente d’accroître les investissements dans l’innovation sera mise en avant à l’approche de la réunion de haut niveau dans le cadre des efforts pour mettre en place les diagnostics et les traitements du XXIe siècle, ainsi qu’un vaccin contre la tuberculose.

« Il faut que les dirigeants du monde entier saisissent cette opportunité, prennent des engagements courageux et adoptent une résolution pour accélérer la fin de la tuberculose. Les actions pour respecter ces engagements exigeront des mesures ambitieuses de la part des ministères de la santé, des autres ministères, du secteur privé, de la société civile et des communautés », a déclaré Isaac Folorunso Adewole, Ministre de la Santé du Nigeria.

La tuberculose existe depuis des milliers d’années, et pourtant elle reste au cœur d’une crise de santé mondiale majeure. L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’en 2016, environ 1,3 million de personnes sont décédées de la tuberculose et que 400 000 personnes vivant avec le VIH sont décédées d’une co-infection TB/VIH (enregistrées dans le monde en tant que décès dus au sida).

« Nous ne pourrons pas éradiquer la tuberculose en adoptant une approche descendante uniquement. Nous devons travailler ensemble pour donner aux communautés des moyens de soutenir la lutte contre la tuberculose. Ce mouvement doit aller bien au-delà de la communauté médicale », a déclaré Soumya Swaminathan, Directrice générale adjointe de l’Organisation mondiale de la Santé.

Les personnes vivant avec le VIH sont particulièrement touchées par la TB. Un cas de tuberculose sur 10 concerne une personne vivant avec le VIH et un décès dû à la TB sur quatre est associé au VIH. Alors que la maladie est évitable et peut être guérie, la tuberculose était en 2016 la neuvième cause principale de décès dans le monde.

« Il existe encore beaucoup de gens qui n’ont pas accès au traitement. Nous devons élaborer des stratégies pour élargir l’accès aux soins, en particulier pour ceux qui sont le plus marginalisés et qui n’ont pas accès à la santé à l’heure actuelle », a déclaré Tim Martineau, Directeur exécutif adjoint par intérim de l’ONUSIDA.

L’ONUSIDA et le Partenariat Halte à la tuberculose travaillent en collaboration depuis longtemps pour sensibiliser, suivre et soutenir les programmes en faveur des personnes et des pays touchés par l’épidémie mondiale conjointe de VIH et de TB. Le Conseil d’administration du Partenariat Halte à la tuberculose assure le leadership et l’organisation, supervise la mise en œuvre des politiques, plans et activités convenus du partenariat et veille à la bonne coordination entre les différentes composantes du Partenariat Halte à la tuberculose.

Related

Feature Story

Femmes et VIH : la nécessité d’une approche holistique

16 mars 2018

16 mars 2018 16 mars 2018On sait depuis longtemps que la riposte au VIH ne peut exister de manière isolée, mais qu’elle doit être intégrée dans un agenda plus large en matière de santé et de développement. Une journée a été organisée dans le but de mieux comprendre l’interaction entre trois aspects fondamentaux pour les femmes vivant avec le VIH : cancer du col de l’utérus, contraception hormonale et schistosomiase génitale féminine (SGF).

L’importance d’adopter une approche holistique de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles a été le thème central de cet événement. Organisé en marge de la 62e session de la Commission sur le statut de la femme, il a mis en lumière les possibilités offertes par les récentes avancées technologiques et médicales d’améliorer la santé des femmes.

Ebony Johnson, de la Coalition mondiale sur les femmes et le sida, a planté le décor : « Trop souvent, les femmes ne sont pas entendues, elles sont oubliées, mal servies, et la recherche ne s’intéresse pas à elles comme il se doit ; je vous invite, je vous supplie de changer de cap pour amorcer un changement réel ».

Les femmes vivant avec le VIH sont davantage susceptibles de contracter le papillomavirus humain (HPV) et sont cinq fois plus susceptibles de développer un cancer du col de l’utérus, une maladie qui tue près de 250 000 femmes chaque année. Insistant sur l’ampleur du problème, Vikrant Sahasrabuddhe, de l’Institut national du Cancer (United States National Institutes of Health) a fait remarquer que « pendant les 20 minutes de présentation qui viennent de s’écouler, un cancer du col de l’utérus a été diagnostiqué chez 20 nouvelles femmes, et 10 femmes sont décédées d’un cancer du col de l’utérus ».

Cette maladie, qui touche principalement les pays à revenu faible et intermédiaire, où se produisent 90 % de tous les nouveaux diagnostics et décès, peut pourtant être évitée grâce au vaccin contre le HPV et traitée en cas de diagnostic précoce.

De nouvelles technologies ont été développées pour dépister le HPV chez les femmes, grâce à la détection de l’ADN du virus ou de protéines témoins qui sont des signes de cancer du col de l’utérus. De nouveaux outils permettent également un traitement précoce, même dans les environnements hospitaliers ayant des ressources limitées. Les participants à cet événement ont pu entendre comment des partenariats mondiaux, avec le Programme commun des Nations Unies sur le contrôle et la prévention du cancer du col de l’utérus, dont fait partie l’ONUSIDA, se sont engagés à réduire le fardeau de la maladie, et comment les programmes nationaux de lutte contre le VIH se trouvent en première ligne des efforts de déploiement de ces nouveaux services auprès des femmes vivant avec le VIH, afin de faire baisser le lourd tribut du cancer du col de l’utérus qui continue de sévir dans le monde entier.

Tout en donnant aux femmes la possibilité de contrôler combien d’enfants elles veulent avoir, et à quel moment, les injections durables de progestatifs, en particulier l’acétate de médroxyprogestérone en dépôt (DMPA), suscitent l’inquiétude. Des études ont laissé entendre que le DMPA pouvait être associé à un risque accru d’acquisition du VIH. Actuellement, plus de 150 millions de femmes dans le monde utilisent une contraception hormonale, avec une forte proportion de femmes utilisant une contraception hormonale injectable en Afrique subsaharienne, où la prévalence du VIH est élevée.

Un essai à grande échelle baptisé ECHO (Evidence for Contraceptive Options and HIV Outcomes – Données probantes concernant les options contraceptives et les résultats en matière de VIH) est en cours, dont on espère qu’il dissipera les doutes sur l’usage du DMPA et son association avec le risque d’infection à VIH. Les participants ont évoqué les décisions difficiles qui devront être prises si l’étude devait confirmer le risque accru d’infection à VIH lié à l’utilisation de DMPA : il est clair que ces décisions devront trouver le juste équilibre par rapport aux avantages connus d’un contraceptif très efficace, et elles toucheront des millions d’utilisatrices.

« Le VIH et les grossesses non désirées restent deux priorités mondiales en matière de santé. Si nous découvrons un risque potentiel d’acquisition du VIH en lien avec les contraceptifs hormonaux injectables, les femmes devront disposer d’informations précises pour faire des choix contraceptifs éclairés », a déclaré Nelly Rwamba Mugo, de l’Institut de recherche médicale du Kenya.

La SGF, également appelée bilharziose, est une maladie souvent négligée, mais elle touche pourtant près de 55 millions de femmes et de filles. Chez les femmes atteintes de SGF, des saignements interviennent lors des rapports sexuels, en raison de lésions des parois vaginales et d’ulcères au niveau du col de l’utérus. Ces lésions exposent les femmes atteintes de SGF à un risque accru de contracter le VIH. Pourtant, un traitement efficace et peu coûteux administré dès l’enfance aux filles infectées par le parasite à l’origine de la SGF permet de stopper son évolution plus tard dans la vie.

« Les inflammations génitales augmentent le risque d’acquisition du VIH. Il faut faire davantage de recherches sur les co-infections, le traitement de la schistosomiase et les stratégies associées de prévention du VIH, afin de permettre l’élaboration de politiques protectrices pour la santé des femmes », a déclaré Pragna Patel, des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains.

Les débats de la journée ont surtout porté sur les moyens d’élargir les options de traitement et de prévention et d’assurer la synergie entre les programmes de lutte contre le VIH et de contrôle de la schistosomiase dans les pays.

Tout au long de la journée, l’autre thème récurrent a été l’intégration des droits, des services et du VIH. Des intervenants de l’ONUSIDA, de l’Organisation mondiale de la Santé, de centres de recherche et d’établissements hospitaliers ont souligné la nécessité de rechercher les synergies et de collaborer pour bâtir une riposte au sida transversale.

« Pour un grand nombre de personnes, allant des activistes communautaires aux scientifiques des laboratoires, en passant par de jeunes étudiants, des chercheurs et des décideurs politiques expérimentés, ce colloque a été une formidable opportunité de dialoguer et d’échanger les points de vue les plus divers », conclut Peter Godfrey-Faussett, Conseiller scientifique principal à l’ONUSIDA.

Intitulé « Améliorer la santé des femmes : VIH, contraception, cancer du col de l’utérus et schistosomiase », cet événement s’est déroulé le 15 mars à l’Académie des Sciences de New York, aux États-Unis.

Related

Feature Story

Améliorer les données sur les populations clés

14 mars 2018

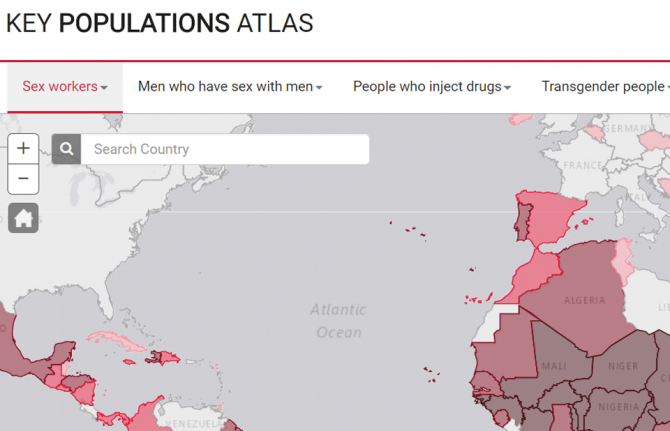

14 mars 2018 14 mars 2018L’ONUSIDA a relancé son Atlas des populations clés. Cet outil en ligne, qui fournit toute une série d’informations concernant les personnes issues des populations clés dans le monde (professionnel(le)s du sexe, hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, consommateurs de drogues injectables, personnes transgenres et détenus), inclut désormais des informations nouvelles et actualisées dans plusieurs domaines. Outre les données concernant les cinq populations clés, des données relatives aux personnes vivant avec le VIH sont également disponibles.

Les nouvelles informations portent principalement sur les lois répressives, comme le refus d’enregistrement des organisations non gouvernementales, et sur les lois qui reconnaissent les droits des personnes transgenres. La refonte du site a été réalisée en concertation avec les représentants des organisations de la société civile, notamment l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, qui ont fourni une partie des nouvelles données concernant les lois répressives.

Des données relatives au nombre d’utilisateurs de Hornet, un réseau social gay, dans divers pays ont été transmises par les développeurs de Hornet pour l’atlas, et Harm Reduction International a fourni les informations concernant la mise en place de programmes de réduction des risques dans les prisons.

« Avoir des données sur les personnes les plus touchées par le VIH est fondamental pour mettre à disposition les services anti-VIH adéquats aux endroits correspondants », explique Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « L’Atlas des populations clés permet à l’ONUSIDA de partager les informations pour un impact maximal ».

L’Atlas des populations clés est un outil de visualisation qui permet aux utilisateurs de naviguer entre les données sous-nationales pays par pays qui concernent les populations particulièrement vulnérables au VIH. On retrouve par exemple des données sur la prévalence du VIH chez les consommateurs de drogues injectables dans 11 secteurs du Myanmar, sur les effectifs des populations clés, sur la couverture du traitement antirétroviral chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur 13 sites en Inde, ainsi que sur les services de prévention spécifiques et les comportements préventifs. Des données actualisées sur de nombreux indicateurs qui ont été obtenues dans le cadre de l’exercice de suivi de la pandémie de VIH/sida réalisé en 2017 sont désormais disponibles sur le site web.

Au cours des semaines à venir, les informations relatives aux personnes vivant avec le VIH vont être élargies, avec l’ajout de nouveaux indicateurs, et les données du Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida 2018 seront intégrées dès leur publication plus tard dans l’année.

Atlas des populations clés

Related

Feature Story

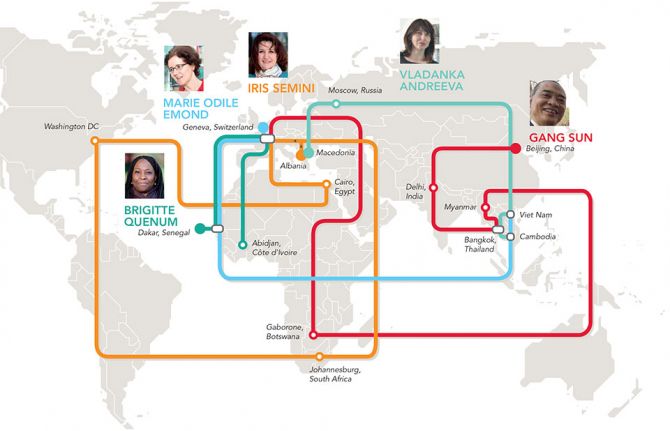

Le personnel de l’ONUSIDA partage son expérience mondiale sur le sida en arpentant le monde entier

19 mars 2018

19 mars 2018 19 mars 2018Quand Marie-Odile Emond est arrivée pour la première fois au Cambodge, elle ne pensait pas voir concrètement comment étaient mises en place les politiques concernant le VIH sur le lieu de travail de l’ONUSIDA et de l’Organisation internationale du Travail, et dont elle avait entendu parler des années auparavant.

« Cela semblait tellement abstrait, et pourtant je voyais leur application pratique », raconte-t-elle en évoquant la protection de la santé et des droits des travailleurs, en particulier les professionnel(le)s du sexe, avec la participation du Ministère du Travail, des communautés et des Nations Unies. « En tant que Directrice nationale, j’ai facilité le dialogue et la formation pour que tout ça puisse se produire », explique Mme Emond, « et maintenant cela sert d’exemple pour d’autres pays ».

Aujourd’hui, elle est à la tête du Bureau national au Vietnam, qui offre selon elle d’autres défis et d’autres opportunités.

« Je trouve vraiment intéressant de pouvoir alterner entre des bureaux mondiaux, régionaux et nationaux, car chacun offre un aperçu d’une partie de notre stratégie », estime Mme Emond. En énumérant les nombreux pays dans lesquels elle a travaillé pour l’ONUSIDA, elle rit et s’exclame : « Oh, et avant l’ONUSIDA, j’ai travaillé en Arménie, au Burundi, au Liberia et au Rwanda ».

Elle estime que le fait d’avoir rencontré tant de gens engagés venant de tous les milieux et d’avoir créé des liens avec eux a été très enrichissant. D’après elle, c’est ce qui fait toute la différence dans la riposte au sida. « Je joue le rôle de coordonnatrice, mais je m’emploie aussi activement à faire en sorte que les gens croient en eux-mêmes », explique Mme Emond.

Vladanka Andreeva, Directrice nationale, explique que ses multiples déménagements au sein de l’ONUSIDA ont été à chaque fois de grands bouleversements. Elle a occupé différents postes dans deux régions et attribue son épanouissement professionnel à ses collègues et aux différentes communautés avec lesquelles elle a travaillé.

« À chaque nouveau poste, c’était un vrai défi : il fallait s’adapter rapidement, établir des relations avec les différentes parties prenantes et apporter une contribution », raconte-t-elle. « Il faut vraiment entrer immédiatement dans le feu de l’action ». Elle se souvient tout particulièrement de son poste de Conseillère en traitement et prévention au Bureau régional de l’ONUSIDA à Bangkok, en Thaïlande, avant de rejoindre le Cambodge. La mission de Mme Andreeva était d’apporter des conseils et une assistance techniques pour renforcer les programmes de lutte contre le VIH dans la région. Il s’agissait de faciliter l’accès aux informations et d’échanger les meilleures pratiques dans et entre les pays, sur des modèles de prestation innovants destinés à élargir l’accès à des services éclairés par des données probantes.

Elle ajoute que, de l’ex-République yougoslave de Macédoine au Cambodge, « ma famille et moi avons exploré l’héritage culturel des pays qui nous ont accueillis, nous avons goûté aux délicieux plats de pho, tom yum et amok, et nous nous sommes fait des amis dans le monde entier ».

Elle remercie son mari et sa fille d’avoir été de fantastiques partenaires tout au long de ces voyages, car ce n’est pas une mince affaire que de déménager tous les quatre ou cinq ans. Les membres du personnel de l’ONUSIDA passent régulièrement d’un poste à un autre, arpentant le monde tout au long de leur carrière.

Elle est très fière de voir que sa fille de 17 ans, qui n’avait que 6 ans lorsqu’ils ont commencé à vivre à l’étranger, est devenue une véritable citoyenne du monde, avec un réel respect pour la diversité.

Gang Sun fait écho à bon nombre des observations de Mme Andreeva. « En travaillant avec autant d’acteurs différents, du secteur privé aux gouvernements en passant par la société civile, j’ai appris à toujours me montrer respectueux et à écouter », explique-t-il.

Son périple à lui a commencé sur le terrain en Chine, en Inde et en Thaïlande, puis au Myanmar et au Botswana, avant de prendre ses nouvelles fonctions au siège de l’ONUSIDA à Genève, en Suisse, en 2017. Il explique que l’adaptation aux différentes cultures lui a permis de garder les pieds sur terre. « Globalement, j’ai vu chaque défi de ma carrière comme une opportunité et j’ai gagné en confiance », déclare-t-il.

Ce qui l’a fasciné le plus, ce sont les différences entre le travail dans les pays à forte prévalence du VIH et dans les pays où l’épidémie est plus concentrée au sein des populations clés. Dans son nouveau poste au siège, il profite désormais de l’expertise acquise pendant toutes ces années, ainsi que de celle de ses nombreux collègues au sein de l’ONUSIDA et de l’Organisation mondiale de la Santé.

« Malgré toute mon expérience, j’ai encore beaucoup de choses à apprendre », conclut M. Sun.

Brigitte Quenum, Directrice nationale en Côte d’Ivoire, a sauté sur l’occasion d’aller sur le terrain après plus de cinq ans passés à Genève. En tant qu’Agent responsable des partenariats avec les pays francophones au siège de l’ONUSIDA, elle déclare avoir beaucoup appris sur le fonctionnement du Programme commun de l’ONUSIDA. Ces connaissances lui ont servi dans son rôle actuel de travail en collaboration avec les organismes coparrainants, les partenaires financiers et la société civile.

Avant de travailler à Genève, elle était en poste au Bureau régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique centrale et occidentale à Dakar, au Sénégal. « J’ai bouclé la boucle et ce fut très enrichissant, car je sais maintenant comment fonctionne l’intégralité de l’organisation », explique Mme Quenum. Réfléchissant au changement récent dans sa vie, en plus de s’adapter au climat côtier humide et surtout à la densité de population d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, qui compte autant d’habitants que toute la Suisse réunie, elle conclut : « Être sur le terrain, c’est ce qui donne un sens plus aigu de l’urgence à un travail, mais je crois surtout que c’est parce que nous sommes en contact tous les jours avec les multiples communautés que nous servons ».

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Contact humain et dépistage ciblé pour faire reculer l’épidémie de VIH à Athènes

16 mars 2018

16 mars 2018 16 mars 2018En 2011, la Grèce a connu une forte augmentation du nombre de nouvelles infections à VIH chez les consommateurs de drogues injectables. Habituellement, le nombre de nouveaux diagnostics stagnait autour de 11 par an à Athènes, mais il est soudainement passé à 266. Pour la première fois, la consommation de drogues injectables et l’échange d’aiguilles sont devenus la principale source de nouvelles infections à VIH en Grèce, selon la Faculté de médecine de l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes.

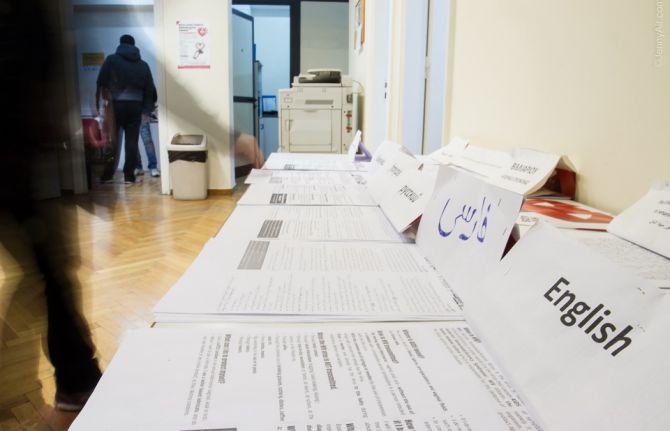

En réaction, l’université a lancé, aux côtés de l’Organisation grecque contre les drogues et d’autres organisations non gouvernementales, un programme baptisé Aristote, destiné à « identifier, dépister, traiter et retenir » afin de stopper l’épidémie.

Le premier défi consistait à trouver les consommateurs de drogues injectables et à déterminer s’ils étaient séropositifs au VIH.

« Beaucoup vivaient dans la rue, certains avaient fait des séjours en prison et, dans de nombreux cas, il s’agissait de migrants qui ne parlaient pas le grec », raconte Vana Sypsa, Professeure assistante en épidémiologie et médecine préventive à l’Université nationale et capodistrienne d’Athènes et responsable du programme Aristote, avec Angelos Hatzakis, Meni Malliori et Dimitrios Paraskevis.

Elle explique qu’en raison de la récession économique, les gens ont perdu leur emploi et se sont mis à partager le matériel d’injection avec les autres, et le nombre de sans-abris a explosé. Elle ajoute qu’en plus, les seringues stériles sont devenues difficiles à obtenir et que les listes d’attente dans les centres de traitement substitutif aux opiacés se sont allongées. Le programme Aristote s’est appuyé sur un système de coupons : ainsi, des pairs ont pu recruter d’autres personnes pour qu’elles viennent faire un test de dépistage du VIH en échange d’une modeste rémunération.

Mme Sypsa explique que le centre distribuait également des repas, ainsi que des préservatifs et des seringues. Les conseils sur le VIH étaient assurés par Positive Voice, une association de personnes vivant avec le VIH, tandis que Praksis dispensait des services d’interprètes et d’aide à l’obtention de documents d’identité pour les migrants.

Nikos Dedes, responsable de Positive Voice, explique que son association a joué un rôle actif dans la partie diagnostic et orientation du programme. « Nous avons guidé les gens à travers le dédale administratif, ce qui a permis de mieux les retenir », indique-t-il. M. Dedes estime qu’Aristote a contribué à la sensibilisation au VIH chez les consommateurs de drogues injectables. « Pour bon nombre d’entre eux, le VIH a été une prise de conscience qui les a poussés à traiter leur addiction à la drogue », ajoute-t-il.

Le programme s’est réparti en cinq phases de recrutement en 2012 et 2013, et certains ont même participé à plusieurs phases. Plus de 3 000 personnes ont bénéficié des services d’Aristote. Environ 16 % des participants ont été diagnostiqués séropositifs au VIH et ont eu la possibilité d’accéder immédiatement à un traitement antirétroviral, les travailleurs sociaux se chargeant de prendre les rendez-vous nécessaires. Ils ont également été prioritaires pour l’accès au traitement substitutif aux opiacés.

Mme Sypsa déclare qu’avant même la fin du programme, les nouvelles infections à VIH avaient chuté de 78 % à Athènes.

« Aristote a permis d’éviter 2 000 nouvelles infections à VIH et nous avons constaté un recul des comportements à haut risque chez les consommateurs de drogues injectables, au moins une fois par jour », raconte-t-elle.

Elle ajoute qu’en plus de contenir l’épidémie, toutes les personnes impliquées dans le programme ont été fières de changer la vie de tant de personnes, en les orientant vers un traitement et des soins anti-VIH.

La réussite du programme a beaucoup attiré l’attention. Même après la fin du programme, « les gens ont continué de s’arrêter près de nos locaux, à la recherche des employés d’Aristote. Nous étions devenus un point de référence pour eux », conclut-elle.

Cinq ans après, c’est un nouveau programme qui vient d’être lancé, mais cette fois dans le but d’accroître l’accès aux soins et au traitement du VIH et de l’hépatite C chez les consommateurs de drogues injectables.

M. Dedes est très enthousiaste, car cette fois Positive Voice fait partie intégrante du programme, avec un budget dédié. Un nouveau partenaire les a rejoints, Prometheus, une association de patients atteints de maladies hépatiques qui va piloter la riposte à l’hépatite. Selon M. Dedes, « il s’agit d’une véritable preuve de la réussite du programme : l’intégration de personnes issues des communautés concernées ».

Related

Feature Story

Bien plus que des aiguilles propres

12 mars 2018

12 mars 2018 12 mars 2018La question fondamentale que je pose aux clients est toujours la suivante : « êtes-vous prêts à changer ? ». Charles décrit ainsi sa fonction au Centre de santé du Conseil tribal de Saskatoon : « je suis là pour aider ». « Nous disposons des ressources qui peuvent et vont aider les gens, si et quand ils le veulent et en ont besoin. Je sais vers où orienter les gens pour un logement, de la nourriture, un abri. S’ils veulent une désintoxication, je sais où ils doivent aller ; je connais très bien les centres de traitement et le cycle de traitement ».

Charles est conseiller en addictions au centre, et il est lui-même une ancienne personne dépendante.

Au bout de presque 16 ans d’alcoolisme et six ans de consommation de drogues, Charles est très bien placé pour comprendre ces questions. Il est particulièrement conscient des problèmes rencontrés par ses clients en tant que parents célibataires. Lui-même père isolé avec trois enfants, la détérioration de ses relations avec ses enfants a été le catalyseur qui l’a poussé à demander de l’aide. « Je n’avais pas compris que j’avais un problème, car tout était si normal. L’alcool était normal, la drogue était normale, tout était normal. J’ai entamé un traitement en 2007. Mais je savais que la lutte serait dure pour m’en sortir ».

Saskatoon est la plus grande ville de la province canadienne de la Saskatchewan, où les jeunes gens issus des populations autochtones sont davantage susceptibles de finir en prison que d’obtenir un diplôme d’études secondaires, et où le taux de suicide est cinq à sept fois plus élevé qu’au sein de la population non autochtone. Les taux de dépendance aux drogues et à l’alcool et de problèmes complexes de santé mentale sont élevés.

Le VIH et la tuberculose (TB) représentent également des préoccupations sanitaires majeures au sein de nombreuses communautés autochtones. Parmi les personnes issues des Premières Nations du Canada dans la Saskatchewan, la prévalence de la TB est 31 fois plus élevée que la moyenne nationale et celle du VIH est 11 fois plus élevée que le taux national. Près de 50 % des infections à VIH sont transmises par la consommation de drogues injectables.

Il existe également de hauts niveaux de stigmatisation et de discrimination dans le système de santé général, et c’est pourquoi le Centre de santé du Conseil tribal de Saskatoon représente un lien important avec le système de santé, dont les clients considèrent l’accès comme sûr.

À la clinique, Charles voit défiler entre 6 et 18 personnes par jour. Ses clients viennent de toute la région de Saskatoon, avec des parcours de vie différents et des origines ethniques diverses, et des âges allant de 18 à 60 ans.

« Chacun d’entre eux a un problème avec l’alcool et la drogue. Ce problème peut être lié à la pauvreté, à l’absence de logement stable. Ces personnes peuvent venir de la rue et avoir un parcours très difficile. Leurs histoires sont uniques, parfois totalement destructrices par rapport aux choses auxquelles ils ont été exposés. Mais ils ont tous un point commun : ils sont là parce qu’ils nous font confiance ».

Le centre est ouvert tous les jours de l’année et propose des services de santé et d’appui. Il dispose d’un programme aiguilles et seringues qui fournit aux personnes du matériel d’injection stérile, afin de faire en sorte que les consommateurs de drogues injectables ne partagent pas leurs aiguilles et leurs seringues. La clinique propose également un espace sécurisé pour que les clients puissent se débarrasser des aiguilles et des seringues usagées. Le centre distribue plus de 1,5 million d’aiguilles propres chaque année et sa base de clientèle de 2 600 personnes ne cesse de croître, avec plusieurs personnes en plus chaque jour.

Le Conseil tribal de Saskatoon s’attaque à une crise chronique dans le domaine des drogues et de la santé mentale au sein des populations autochtones. L’objectif principal du centre est de constituer une clinique complète et pluridisciplinaire accessible sans rendez-vous au cœur des quartiers défavorisés de Saskatoon, offrant une large variété de services pour le traitement du VIH, d’autres infections sexuellement transmissibles et de l’hépatite C, en particulier pour les personnes d’origine autochtone.

Le centre du Conseil tribal de Saskatoon est bien plus qu’un lieu où l’on peut accéder à des aiguilles propres. C’est une plaque tournante, un centre important de ressources et de connexions, un espace sûr et une zone de non-discrimination où l’on peut bénéficier d’une aide et de conseils. C’est un endroit où les clients savent qu’ils seront accueillis avec un sourire chaleureux, une boisson chaude et quelque chose à manger. Twila, membre de l’équipe, résume ainsi la vocation du centre : « Les gens ont besoin de nous et nous faisons une différence ».

La 61e session de la Commission des stupéfiants des Nations Unies (CND) se tient à Vienne, en Autriche, du 12 au 16 mars 2018. La CND est l’organe des Nations Unies dont la responsabilité première est le contrôle des stupéfiants. Selon les termes de son mandat, la CND suit la situation mondiale en matière de stupéfiants, élabore des stratégies pour le contrôle international des stupéfiants et recommande des mesures pour lutter contre le problème de la drogue dans le monde.

L’ONUSIDA encourage tous les pays à adopter une approche de la consommation de drogues centrée sur les individus, la santé publique et les droits de l’homme et à envisager des alternatives à la criminalisation et à l’incarcération des consommateurs de drogues. Les données probantes montrent que les approches de réduction des risques telles que le programme aiguilles et seringues de Saskatoon permettent de limiter les effets néfastes de la consommation de drogues sur la santé et la situation sociale et économique des individus, des communautés et de la société en général. Elles ne suscitent pas la hausse de la consommation de drogues. L’ONUSIDA encourage tous les pays à faire en sorte que les consommateurs de drogues injectables aient accès à des services de réduction des risques, notamment des programmes aiguilles et seringues et des traitements substitutifs aux opiacés.

Commission on Narcotic Drugs

Related

Feature Story

Mesurer l’homophobie pour améliorer la vie de tous

08 mars 2018

08 mars 2018 08 mars 2018Un nouvel indice destiné à mesurer les niveaux d’homophobie a été élaboré, afin d’illustrer l’impact que l’homophobie exerce sur les pays.

Définie ici comme toute attitude, croyance ou action négative envers des personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre différente, l’homophobie est reconnue depuis longtemps comme un problème qui nuit à la santé publique. Les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes confrontés à la stigmatisation sont davantage susceptibles de s’engager dans des comportements sexuels à risque et moins enclins à suivre un traitement antirétroviral, et leurs taux de dépistage du VIH sont plus faibles. La connaissance du niveau d’homophobie, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, reste pourtant rare.

Ce nouvel indice, publié dans la revue European Journal of Public Health, combine à la fois des données sur l’homophobie institutionnelle, reflétée dans les lois par exemple, et l’homophobie sociale, qui concerne les relations entre les individus et des groupes de personnes. Les données qui alimentent l’indice proviennent d’une large variété de sources, notamment des Nations Unies, du Fonds monétaire international et de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes. Plus de 460 000 personnes ont été interrogées sur leurs réactions à l’homosexualité dans le cadre d’enquêtes menées à l’échelon régional, qui ont également servi de sources pour l’indice.

L’Indice de climat homophobe donne des estimations pour 158 pays. Il révèle que l’Europe occidentale est la région la plus inclusive, suivie de l’Amérique latine. L’Afrique et le Moyen-Orient sont les régions qui comptent les pays les plus homophobes, à l’exception de l’Afrique du Sud et du Cap-Vert, qui figurent parmi le top 10 des pays à revenu faible et intermédiaire les plus inclusifs. Parmi les pays à revenu faible et intermédiaire, la Colombie est la plus inclusive, tandis que la Suède occupe le premier rang mondial en étant le pays le plus inclusif de tous.

En comparant les résultats de l’indice avec d’autres données, les chercheurs ont découvert que les pays dont les niveaux d’homophobie sont plus élevés sont les mêmes que ceux qui présentent de hauts niveaux d’inégalité entre les sexes, des violations des droits de l’homme, une faiblesse des dépenses de santé et un faible niveau de satisfaction de la vie. Il apparaît que les hausses de l’Indice de climat homophobe dans un pays sont associées à une baisse de l’espérance de vie masculine et à une plus faible production économique.

L’indice montre ainsi les effets préjudiciables de l’homophobie sur la vie et le bien-être de chaque individu dans un pays, et pas seulement les gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. « Cet indice propose aux communautés des données intéressantes capables de les aider dans leur action de sensibilisation en faveur de sociétés plus inclusives », explique Erik Lamontagne, Conseiller économique principal à l’ONUSIDA.

En connaissant les effets néfastes de l’homophobie, les pays seront en bien meilleure capacité pour y répondre et améliorer la vie de tous.