Feature Story

Formation sur le thème des données de localisation et d’estimation de la taille des populations clés en Afrique occidentale et centrale

25 juin 2021

25 juin 2021 25 juin 2021Alors que les populations clés et leurs partenaires sexuels représentent 69 % des nouvelles infections au VIH en Afrique occidentale et centrale, atteindre l’objectif 95–95–95 parmi ces groupes aura un impact significatif sur l’épidémie de VIH dans la région. Toutefois, les programmes à destination de ces populations sont insuffisants. Selon Frontline AIDS, entre 2016 et 2018 en Afrique occidentale et centrale, la région n’accordait que 2,4 % des investissements alloués à la lutte contre le VI au financement des programmes pour les populations clés.

Les informations stratégiques (données et analyses de qualité) sont cruciales à la riposte au VIH, pour garantir la reddition de comptes et pour fixer des objectifs ambitieux et mesurables dans le temps afin de suivre l’évolution.

« On a beau toujours répéter le vieil adage « Mesurer, c’est savoir », il continue de s’appliquer à la riposte au VIH. Au fil des années, la collecte, l’analyse et la diffusion de données ont permis de mieux comprendre l’épidémie de VIH et ont aidé les programmes à atteindre les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment », a déclaré Marie Engel, conseillère auprès de l’équipe d’appui aux régions de l’ONUSIDA pour l’Afrique occidentale et centrale.

Une trentaine de personnes issues de quatre pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Guinée et Guinée-Bissau) et appartenant majoritairement à des organisations au service des populations clés ont récemment participé à une session de formation à Saly au Sénégal. L’objectif consistait à renforcer leurs compétences concernant la collecte et l’analyse de données sur la localisation et l’estimation de la taille des populations clés. Au cours de cette rencontre, qui s’inscrivait dans un projet sous-régional appelé RECCAP financé par Expertise France et l’organisation non gouvernementale Enda Santé en collaboration avec l’Université Johns Hopkins, les participantes et participants ont reçu une formation aux méthodes fondamentales d’analyse statistique et d’estimation de la taille de populations, ainsi qu’aux outils de cartographie de la santé, ou encore à l’analyse et à la présentation des données collectées. L’ONUSIDA et l’Organisation mondiale de la Santé ont parrainé la participation de plusieurs personnes.

« Le développement des capacités locales permettra de mettre en place des programmes parfaitement adaptés à l’évolution des différentes situations en localisant les dynamiques de la vulnérabilité au VIH et en analysant l’influence des combinaisons sociospatiales sur les données épidémiologiques. La diversité des profils des participants et participantes sélectionnés et la pluralité des expériences de l’équipe de formation garantissent un transfert de connaissances et un véritable partage », a déclaré Daouda Diouf, directeur général d’Enda Santé.

Il reste à espérer que la formation permettra aux populations clés d’exercer leur leadership. Il s’agit en effet d’un élément essentiel pour garantir que les ripostes au VIH sont inclusives, équitables, efficaces, performantes et pérennes.

Region/country

Related

Feature Story

Santé et droits sexuels et de la reproduction des jeunes : leur importance dans la riposte mondiale au VIH

21 juin 2021

21 juin 2021 21 juin 2021Plus d’un quart de la population mondiale a entre 10 et 24 ans, et dans certaines régions du Sud, cette proportion atteint, voire dépasse, les deux tiers. Cette génération prise entre la biologie et la société se trouve tiraillée entre, d'une part, la curiosité, les questions et les préoccupations concernant l’émergence de leur personnalité sexuelle et reproductive, et, d'autre part, les restrictions, contraintes et conditions imposées par les lois, les politiques et les pratiques communautaires.

Le 10 juin, en marge de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le sida, un groupe de jeunes activistes, de responsables gouvernementaux et de spécialistes s’est réuni lors d’un événement virtuel sur le thème Facts of Life: Youth, Sexuality and HIV (Faits de la vie : jeunesse, sexualité et VIH).

La réunion, coorganisée par l’ONUSIDA et la Fédération internationale pour la planification parentale (IPPF), a rappelé qu’il était urgent d’agir. Près de la moitié des nouvelles infections au VIH dans le monde touchent les jeunes de 15 à 24 ans, les jeunes femmes étant deux fois plus susceptibles d’être infectées. Par ailleurs, les maladies opportunistes sont la deuxième cause de mortalité chez les jeunes (10-24 ans) à travers le monde et la première pour cette classe d’âge en Afrique.

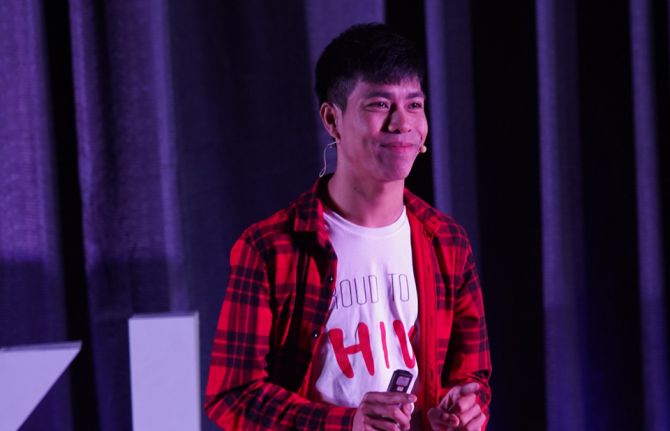

La nouvelle Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021–2026 souligne l’urgence d’autonomiser la jeunesse pour qu’elle construise aujourd’hui et dirige demain la riposte au VIH, pour elle-même et ses communautés. Nipun Srivastava, jeune militant indien de la lutte contre le VIH, a attiré l’attention sur les défis à venir. « Nous avons un objectif ambitieux pour mettre fin au sida d’ici 2030, mais nous n’y parviendrons pas dans l’état actuel des politiques régressives sur le sexe et la sexualité. Beaucoup de vies ont été perdues dans les années 80 et 90 parce que nous n’avons pas parlé de sexe. Nous devons arrêter de parler de la reproduction des vaches, des chèvres et des abeilles et enfin parler de sexe. »

Les efforts pour aider les jeunes à atteindre leur potentiel dans la vie publique doivent aussi se refléter dans leur vie privée et intime. Alvaro Bermejo, Directeur général de l’IPPF, a mis l’accent sur le lien entre le bien-être physique et émotionnel des ados (y compris vivant avec le VIH) et leurs sociétés, et l’accès à des informations et des services sexuels et de reproduction précis et adaptés à leur âge. Cela permet ainsi d’éviter les grossesses non désirées et les avortements dangereux, les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, et toutes les formes de violence et de contrainte sexuelles.

Et pourtant, la santé et les droits sexuels et de la reproduction des jeunes restent un sujet très controversé. « La Réunion de haut niveau sur le VIH/sida en est un bon exemple », a déclaré Shereen El Feki, directrice de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. « Certains points les plus âprement discutés et certaines réticences des États membres vis-à-vis de la Déclaration politique des Nations Unies sur le VIH/sida portaient sur la santé et les droits sexuels et de reproduction ainsi que sur une éducation sexuelle complète. »

Les participantes et participants ont pu constater que les gouvernements acclamés pour leurs initiatives en faveur de l’emploi ou de l’engagement civique des jeunes n’étaient plus animés par le même élan lorsqu’il s’est agi d’apporter le même esprit d’émancipation de la jeunesse pour accéder aux services de santé et de droits sexuels et de reproduction ou à l’éducation sexuelle adaptés à leur âge. Amery Browne, ministre des Affaires étrangères et de la CARICOM de Trinité-et-Tobago, a parlé de la situation délicate des gouvernements qui doivent jongler entre des forces conservatrices et les revendications des jeunes, et a encouragé les personnes œuvrant pour une plus grande ouverture de la société à poursuivre leur combat.

Nadia Abdallah, secrétaire administrative en chef du ministère des TIC, de l’Innovation et de la Jeunesse au Kenya, fait partie de ces personnes. Cette jeune femme a évoqué les efforts de son pays pour aider les jeunes à s’organiser et à se mobiliser en faveur de leurs droits intimes, y compris leur capacité à éviter une infection au VIH ou à vivre avec le virus. À l’autre bout du monde, Ponny White, militante pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, a décrit son travail avec Advocates for Youth, une organisation non gouvernementale aux États-Unis d’Amérique qui milite auprès des gouvernements des états fédéraux en faveur de réformes permettant aux jeunes d’accéder à l’intégralité de leurs droits sexuels et de reproduction. « Beaucoup de jeunes font des expériences sexuelles qu’ils ou elles ne comprennent pas parce que quelqu’un d’autre les y initie », a-t-elle averti. « Nous voulons fournir aux jeunes les outils et les informations pour pouvoir être autonomes et vivre une vie épanouie. »

Internet est l’un de ces outils d’autonomisation. Abir Sarras, co-fondateur de Love Matters Arabic, une plateforme innovante sur les réseaux sociaux qui s’adresse à des millions de jeunes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a souligné l’importance d’envoyer des messages positifs sur la sexualité, en mettant en avant le plaisir, plutôt que de se focaliser uniquement sur les problèmes associés au sexe, comme axe de communication avec les jeunes. Mais tous les jeunes n’ont pas encore accès à ce type de ressources en ligne. Stefania Gianinni, directrice générale pour l’éducation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, a décrit les réussites et les revers de la mise en œuvre des directives des Nations Unies sur l’éducation sexuelle complète dans les programmes scolaires. « Nous ne disposons pas d’une pilule de la connaissance à donner aux jeunes », a-t-elle déclaré. « Mais l’éducation, couplée à un accès à des services adaptés aux jeunes, est l’outil le plus puissant pour mettre fin au sida comme menace de santé publique et donner des droits aux nouvelles générations. »

Related

Feature Story

Des maires s’unissent pour redynamiser la riposte au VIH en ville

11 juin 2021

11 juin 2021 11 juin 2021Les maires de quatre villes, un représentant de la société civile et les principaux partenaires de l’initiative Les villes s’engagent (ONUSIDA, International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et ville de Paris) ont participé à une rencontre virtuelle sur le thème des situations en milieu urbain. Cet évènement s’est tenu le 10 juin en marge de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida.

Les participantes et participants ont réfléchi aux progrès réalisés en matière de ripostes au VIH en ville et de perturbations liées à la COVID-19, à l’importance d’une volonté politique pérenne et de l’engagement pendant les crises de santé publique, ainsi qu'au rôle essentiel que jouent les communautés dans le renforcement des services de lutte contre le VIH et autres services de santé.

« Une ville qui s’engage est une ville qui défend les droits humains et milite pour plus d’égalité et de liberté. La liberté d’être soi-même, de vivre où l’on veut, de vivre à l’abri des préjugés et de jouir des mêmes chances de rester en bonne santé », a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans son discours inaugural.

Dans son message, Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive de l’ONU-Habitat, a souligné que « la réduction des inégalités est essentielle à la fois à la mission de l’ONU-Habitat dans son ensemble, mais aussi pour mettre fin aux épidémies urbaines de VIH étant donné les disparités inacceptables que nous constatons en ce qui concerne le VIH parmi les minorités sexuelles et ethniques, y compris les populations LGBTQ+, migrantes et réfugiées, et d’autres groupes marginalisés, comme les personnes vivant dans les bidonvilles. »

Sibongile Tshabalala, présidente de la Campagne d’action pour le traitement en Afrique du Sud, a souligné l’importance du leadership communautaire si nous voulons mettre fin au sida et a appelé les communautés à être au centre de la riposte au VIH dans le contexte de l’éradication de la marginalisation sociale et des inégalités en matière de santé.

Les maires de Bâton-Rouge, Johannesburg, Kiev et Quezon City ont présenté leurs expériences dans l’exercice du leadership en matière de santé publique, de riposte au VIH à l'échelle de leur ville et d’atténuation de l’impact de la pandémie de COVID-19. De nombreuses villes ont accompli des progrès significatifs dans l’accélération de leurs ripostes urbaines au VIH depuis le début de l’initiative Les villes s’engagent à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2014. À Kiev, par exemple, selon les données nationales, le pourcentage de personnes connaissant leur état sérologique vis-à-vis du VIH et sous traitement antirétroviral est passé de moins de 50 % en 2015 à 83 % en 2019, 95 % d’entre elles ayant une charge virale indétectable. À Paris, selon les données nationales, le nombre de nouvelles infections au VIH a baissé de 16 % entre 2015 et 2018. Et à Johannesburg, une approche de dépistage ciblée pendant la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du pourcentage de personnes séropositives connaissant leur statut, passant de 86 % en mars 2020 à 91 % en 2021, selon les données nationales.

Maria Josefina Belmonte, maire de Quezon City, a appelé les maires à utiliser leur « pouvoir et les ressources à leur disposition pour le bien commun, notamment pour éradiquer le VIH et résoudre des problématiques que d’autres craignent d’aborder, car controversées, éventuellement non acceptables ou politiquement non correctes. » Et d’ajouter : « Tout le monde a le droit de vivre librement, humainement et équitablement dans le monde dans lequel ils et elles ont vu le jour et il est de notre devoir de maire élu-e par la population pour que cela se produise. »

Le modérateur de l’événement, José M. Zuniga, président-directeur général de l’IAPAC, a salué les progrès réalisés par Les villes s’engagent, malgré le contexte de la pandémie de COVID-19. « Le leadership des villes en matière de santé publique se traduit par d’innombrables vies sauvées et existences améliorées, notamment alors que les villes sont en proie à une pandémie de COVID-19 émergente et œuvrent en même temps pour maintenir la continuité des services de lutte contre le VIH et des services de santé essentiels pour leurs citoyens et citoyennes », a-t-il déclaré.

Dans de nombreuses villes, les objectifs 90-90-90 pour 2020 n’ont pas été atteints, en partie en raison des perturbations liées à la COVID-19, mais aussi en raison d’inégalités persistantes et d’exclusion sociale. Il est donc nécessaire d'accorder la priorité aux services de facilitation sociale pour redynamiser la lutte contre le VIH dans le réseau Les villes s’engagent.

Dans son discours de clôture, Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, a appelé les villes du monde entier à renouveler leur engagement pour accélérer les ripostes urbaines au VIH, à exercer un leadership en matière de santé publique pour atteindre les objectifs de 2025, à mettre fin aux inégalités et à l’exclusion sociale, ainsi qu’à mettre fin au sida comme menace de santé publique d’ici 2030.

In her Winnie Byanyima, the UNAIDS Executive Director, called on cities and municipalities around the world to recommit to accelerated urban HIV responses, to exercise public health leadership to achieve the 2025 targets, to end inequalities and social exclusion and to end AIDS as a public health threat by 2030.

Notre action

Related

Feature Story

L’ONUSIDA est profondément attristée par la mort de Manuel da Quinta, un grand professionnel, un militant de la riposte au VIH et un défenseur des droits humains et de l’égalité

14 juin 2021

14 juin 2021 14 juin 2021La famille de l’ONUSIDA est profondément attristée par le décès de la COVID-19 de notre cher collègue et ami, Manuel da Quinta. Nous présentons nos plus sincères condoléances à son mari Ricardo, à sa famille et à ses proches en général.

Depuis 2017, Manuel occupait le poste de Conseiller de l’ONUSIDA pour l’appui aux communautés et pour les droits humains au sein du bureau multinational de l’ONUSIDA pour l’Argentine, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay. Mais beaucoup d’entre nous le connaissaient dans les nombreuses fonctions qu’il a occupées et pour le travail considérable qu’il a accompli dans le monde entier en tant que membre de la famille de l’ONUSIDA pendant plus de 24 ans. Dans ce cadre, il a défendu les droits et le leadership des personnes vivant avec le VIH et des populations les plus vulnérables au VIH, y compris les communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, les populations migrantes et les réfugiées, les travailleurs et travailleuses du sexe, les populations autochtones et les jeunes.

Manuel incarnait l’essence de la mission et de la vision de l’ONUSIDA, ainsi que la raison pour laquelle nous nous levons tous les jours pour remplir nos devoirs et atteindre notre objectif. En tant que fervent défenseur des droits humains et de l’égalité sociale, il s’est toujours engagé contre toute forme d’injustice, y compris en interne au sein de l’ONUSIDA, où il a été pendant de nombreuses années le président de l’Association du personnel de l’ONUSIDA.

Manuel militait pour la cause du VIH depuis 1990 et a accumulé une vaste expérience du travail communautaire avec des organisations travaillant pour le compte de personnes vivant avec le VIH dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Il a rejoint l’ONUSIDA en 1997, d'abord au département de la communication, où il s’est occupé de projets multimédias sur le VIH. Plus tard, en 2005, il a co-fondé UN Plus, une initiative qui rassemble les membres du personnel des Nations Unies vivant avec le VIH. Ensuite, il a travaillé au sein des équipes de l’ONUSIDA à Genève, Bangkok, Dakar et Buenos Aires.

Manuel débordait d’une énergie positive, il disposait d’une énorme volonté de rendre possible l’impossible et mettait toujours toute son âme dans ce qu’il faisait. Il était également un ami loyal pour beaucoup d’entre nous.

Manuel nous a quittés à 59 ans seulement et laisse un grand vide derrière lui.

Nous souhaitons exprimer ici la profonde tristesse que cause son décès. Nous exprimons une nouvelle fois notre solidarité et nos condoléances à la communauté sensationnelle qui a travaillé avec Manuel pour riposter au VIH pendant tant d’années, ainsi qu’à ceux et celles qui l’ont connu dans le monde entier et qui pleurent son départ.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

La Première Dame de Côte d'Ivoire parraine une consultation nationale sur le VIH et la tuberculose pédiatriques

11 juin 2021

11 juin 2021 11 juin 2021Malgré les grands progrès réalisés depuis les premiers jours de l'épidémie de VIH, la réponse au VIH chez les enfants est toujours à la traîne par rapport à la réponse pour les adultes.

Les enfants vivant avec le VIH sont particulièrement sensibles à la tuberculose (TB), l'une des principales causes de décès liés au sida. En 2020, selon les statistiques gouvernementales, 9 400 personnes sont mortes de maladies liées au sida en Côte d'Ivoire, dont 800 enfants de moins de 14 ans. Le pays comptait 21 000 personnes de moins de 15 ans vivant avec le VIH, dont 49 % seulement avaient accès à une thérapie antirétrovirale. Comment corriger une telle inégalité était la question au cœur d'une consultation nationale sur le VIH et la tuberculose pédiatriques qui s'est tenue du 8 au 10 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

La consultation intitulée "Agir ensemble pour une génération sans sida et sans tuberculose" visait à améliorer la prévention et la prise en charge du VIH et de la tuberculose chez les enfants et les adolescents en Côte d'Ivoire.

Dans son discours d'ouverture, Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d'Ivoire, a appelé à " l'élaboration d'une feuille de route ambitieuse qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ses engagements ". Elle a invité tous les participants à engager un dialogue sur les défis et les actions prioritaires à mener, et à discuter des rôles, des responsabilités et des contributions de chaque partenaire.

La consultation s'inscrit dans le cadre de l'Initiative Confessionnelle, une initiative de l'ONUSIDA et du Plan d'urgence du Président des Etats-Unis pour la lutte contre le sida qui organise des consultations et des formations nationales en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, au Nigeria et en République-Unie de Tanzanie.

"La consultation a permis de présenter la situation nationale en matière de diagnostic, de traitement et de prévention du VIH et de la tuberculose chez les enfants, d'identifier les principaux défis, d'exposer les solutions, les actions prioritaires et les ressources nécessaires pour améliorer le déploiement national d'un traitement et d'un diagnostic pédiatriques optimaux du VIH et de la tuberculose, et d'identifier les bonnes pratiques à reproduire par le biais de la société civile et des organisations confessionnelles", a déclaré Patrick Brenny, le directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Afrique occidentale et centrale.

La Déclaration politique des Nations Unies de 2016 sur l'élimination du sida et le programme Start Free, Stay Free, AIDS Free n'ont pas atteint leurs objectifs en matière de sida pédiatrique. À l'échelle mondiale, on estime que 160 000 enfants ont contracté le VIH en 2020, ce qui est loin de l'objectif mondial de 20 000. Une nouvelle modélisation a également montré que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir un impact majeur sur les nouvelles infections par le VIH chez les enfants en Afrique subsaharienne.

Mme Ouattara a appelé les 350 participants à œuvrer à la réduction des inégalités et a demandé à toutes les parties prenantes d'unir leurs forces pour parvenir à la certification de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. "Aujourd'hui, en 2021, aucun enfant ne doit mourir du sida ou de la tuberculose dans notre pays", a-t-elle ajouté.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

« Science, VIH et COVID-19 : des perspectives »

08 juin 2021

08 juin 2021 08 juin 2021Un événement organisé en marge de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida qui se tient à New York et en ligne du 8 au 10 juin s’est penché sur les ressources scientifiques pertinentes pour la nouvelle stratégie et les nouveaux objectifs mondiaux de l’ONUSIDA, ainsi que sur les changements au sein de l’environnement scientifique qui accompagneront le monde jusqu’en 2030, l’année à laquelle devra être atteint l’Objectif de développement durable pour mettre fin au sida.

Lors de cette rencontre intitulée « Science, HIV and COVID-19—Where are we Headed? », Jon Cohen, journaliste scientifique renommé, a animé une table ronde qui a rassemblé Anthony Fauci, Conseiller médical en chef du président des États-Unis d’Amérique, Loyce Maturu, militante travaillant pour Zvandiri au Zimbabwe, Soumya Swaminathan, responsable scientifique de l’Organisation mondiale de la Santé, et d’autres grands noms de la recherche sur le VIH.

Face à la complexité et à la nature protéiforme de la riposte mondiale au sida, la science demeure une force indéfectible qui modèle et adapte la réponse mondiale. La science joue par ailleurs un rôle similaire dans l’autre pandémie actuelle : la COVID-19. L’événement a été l’occasion d’échanger sur le rôle de la science et de passer en revue les thèmes scientifiques majeurs et émergents qui influenceront la trajectoire de la pandémie de VIH à l’approche de 2030.

M. Fauci a souligné l’importance de l’engagement et de l’investissement à long terme dans la surveillance et les sciences fondamentales afin de mieux nous préparer aux futures pandémies. Il a indiqué que notre priorité doit être de donner confiance en la science et a expliqué comment les connaissances évoluent grâce à l’accumulation de données fiables qui peuvent avoir des répercussions sur les recommandations cliniques et de santé publique. Il a déclaré que la pandémie de COVID-19 a été riche d’enseignements en matière d’efficacité et d’accélération de la transformation de la science fondamentale en des interventions concrètes. Cependant, nous devons relever les défis de l’accès, des prix d’intervention et des préjugés sociaux qui limitent notre impact mondial. Il a conclu que la pandémie du VIH et de la COVID-19 ont toutes deux le pouvoir de renforcer la communauté mondiale, et il a promis que les États-Unis allaient être un leader mondial et un partenaire de confiance dans ce domaine.

Greg Millett a salué le recul fantastique des nouvelles infections au VIH dans plusieurs endroits, comme Londres, le Danemark et l’Australie, où la prophylaxie pré-exposition (PPrE) et un dépistage et un traitement efficaces fonctionnent vraiment pour les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Il a souligné l’importance des récents progrès scientifiques qui ont débouché sur l’apparition de nouvelles technologies, comme les autotests du VIH et les nouvelles modalités de PPrE.

L’égalité a été un autre grand thème abordé. Pour la COVID-19 et le VIH, les personnes présentes ont noté que nous devons nous assurer que tout le monde, quel que soit le pays, profite des avancées scientifiques. Des membres de l’auditoire ont rappelé son importance cruciale alors qu’énormément de personnes dans beaucoup de pays ont participé de manière altruiste aux recherches qui ont conduit aux nouveaux outils efficaces de prévention du VIH et de vaccins contre la COVID-19. Et M. Millet de rappeler que nous sommes toutes et tous en lien et en connexion. Il est illusoire de croire que les infections au VIH et à d’autres maladies s’arrêtent aux frontières nationales.

Loyce Maturu a rappelé à tout le monde que les jeunes sont au cœur de la riposte au VIH. Nous négligeons souvent les jeunes ou nous les considérons comme des utilisatrices et utilisateurs finaux de services qui ne sont pas spécialement adaptés à leur style de vie. Elle a indiqué que c’est grâce à la science qu’elle pouvait être avec nous, en bonne santé, belle et émancipée après avoir souffert enfant de maladies liées au VIH et avoir été témoin de la mort de sa mère et de son frère du VIH. Les jeunes doivent être au cœur de la science et participer aux discussions visant à fixer les priorités de la recherche.

Quarraisha Abdool Karim et d’autres voix ont exhorté les responsables politiques à ne pas relâcher leurs efforts concernant le VIH. Nous devons accomplir notre mission et ne pas laisser les énormes défis qui l’accompagnent nous faire dévier de notre trajectoire.

Toutes les personnes présentes ont plaidé pour que les programmes de lutte contre le VIH reposent fermement sur des données scientifiques, et Wafaa El Sadr a noté que les données proviennent non seulement des laboratoires biomédicaux et des grands essais cliniques, mais aussi de la mise en œuvre et des sciences sociales. Adeeba Kamarulzaman et Hendrik Streeck qui coprésident la prochaine Conférence scientifique de la Société internationale du sida organisée en juillet 2021 ont déclaré espérer que la réunion de haut niveau stimulera un engagement plus fort envers la science. Les inscriptions à la conférence sont toujours aussi nombreuses que d’habitude malgré les restrictions liées à la COVID-19. M. Streeck a appelé à un engagement massif pour réunir des milliers de scientifiques spécialistes des vaccins contre le VIH afin de fournir un effort énorme, similaire à la collaboration autour du Grand collisionneur de hadrons ou même du Projet Manhattan.

Mme Swaminathan a conclu sur une note optimiste en espérant que le succès de la collaboration scientifique qui a produit si rapidement plusieurs vaccins contre la COVID-19 stimulera l’enthousiasme et les investissements dans les collaborations pour mettre fin non seulement au sida, mais aussi à d’autres défis de santé publique majeurs, tels que la tuberculose, le paludisme et les maladies non transmissibles.

Quotes

« Nous devons faire attention à atteindre tous les membres de nos communautés locales et mondiales, en particulier les personnes qui sont sceptiques, défavorisées ou historiquement exploitées. »

« Assurez-vous que les jeunes, les adolescentes et adolescents sont considérés comme des décisionnaires et pas uniquement comme des utilisatrices et utilisateurs finaux. Nous avons besoin d’une approche qui parte de la base pour nous assurer que la recherche et la science sont guidées par les communautés pour répondre aux besoins de tout le monde. »

Related

Feature Story

Entendre les attentes de la société civile concernant la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida

04 juin 2021

04 juin 2021 04 juin 2021Lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida, qui aura lieu du 8 au 10 juin, les États membres adopteront une nouvelle déclaration politique qui permettra à la riposte au VIH de combler son retard. Suite aux progrès inégaux accomplis dans la lutte contre le VIH depuis la Réunion de haut niveau de 2016, la rencontre servira cette année de tremplin à une décennie d’action visant à réduire les inégalités et à éliminer les facteurs sociaux qui favorisent l’épidémie de VIH.

L’ONUSIDA s’est entretenue avec deux personnes vivant avec le VIH et représentant la société civile afin de connaître les attentes et les espoirs de cette dernière concernant la réunion de haut niveau et la déclaration politique. Jacqueline Rocha Côrtes (JRC) appartient au Mouvement national des femmes vivant avec le VIH/sida (MNCP/Brésil), au Mouvement latino-américain et caribéen des femmes séropositives (MLCM+) et de l’Institut national des femmes réassignées (INAMUR/Brésil). Andrew Spieldenner (AS) est le directeur exécutif de MPact. Ces deux personnalités ont participé à la rédaction de la déclaration de la société civile pour la réunion de haut niveau 2021, dans laquelle les organisations enjoignent aux États membres de concentrer leurs efforts et leurs ressources là où ils sont le plus nécessaires et d'adopter une déclaration politique qui reconnaît explicitement les populations les plus exposées au risque du VIH et identifie les raisons de cette vulnérabilité. Par ailleurs, ce document de la société civile demande aux États membres de s’engager à financer pleinement et à soutenir des ripostes au VIH efficaces, ainsi qu’à assumer la responsabilité de leurs actions.

Quel est l’objectif de la déclaration de la société civile que vous avez publiée en amont de la réunion de haut niveau ?

JRC : les objectifs de la déclaration de la société civile sont multiples. Il s’agit tout d’abord de centraliser les principales contributions de la société civile à l’échelle mondiale pour ce qui est du contenu souhaité de la déclaration politique 2021 sur le VIH/sida. Ensuite, la déclaration de la société civile sert d’outil pour mobiliser les efforts communautaires au niveau local et régional, et pour harmoniser et affiner nos positions afin de renforcer la position de nos communautés concernant nos demandes à travers le monde.

AS : la déclaration de la société civile publiée avant la réunion de haut niveau illustre clairement les valeurs, les préoccupations et les besoins de nos communautés. Là où les États membres se préoccupent peut-être plus de la politique, la société civile continue de mettre en avant et de se concentrer sur les populations les plus touchées par le VIH, ces populations que les gouvernements marginalisent le plus souvent par des lois et des politiques punitives. Nous, porte-parole de la société civile, voulons nous assurer que les États membres comprennent ce que nous défendons, dans l’espoir qu’ils soutiennent notre travail et les communautés dans la rédaction de la déclaration politique.

Que demande en particulier la société civile aux États membres?

JRC : selon moi, la déclaration de la société civile sert à montrer et à rappeler aux États membres notre force et notre capacité à mobiliser et à canaliser ce qui est nécessaire pour mettre fin au sida. Il s’agit d’une opportunité de montrer que nous, les communautés, sommes vivantes et attentives, d’autant plus dans des périodes comme aujourd’hui marquées par l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur la riposte au sida. C’est également un appel aux organisations internationales et multilatérales.

AS : nous voulons que les États membres reconnaissent l’impact disproportionné du VIH sur les travailleuses et travailleurs du sexe, les toxicomanes, les personnes transsexuelles et les hommes gays et bisexuels et qu’ils mettent l’accent sur les besoins des populations clés dans la riposte au VIH. Nous voulons que les États membres soutiennent la concrétisation des actions nécessaires en matière de VIH, comme l’éducation sexuelle complète, la réduction des risques sous toutes ses formes et la prévention et le traitement du VIH. Nous voulons que les États membres protègent la santé et les droits sexuels et reproductifs. Nous voulons que les États membres fassent preuve de souplesse dans l’application des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) concernant les technologies du VIH et qu’ils financent pleinement la riposte au VIH.

Quelles sont les attentes des communautés et des organisations de la société civile concernant la prochaine réunion de haut niveau et la nouvelle déclaration politique ?

JRC : dans la déclaration politique, nous espérons voir l’apparition d’un socle minimum d’une vaste terminologie progressive qui inclut tout le monde afin qu’il soit clair que lorsque nous parlons de la riposte au sida, nous parlons aussi des droits humains, de la souplesse des accords commerciaux, du financement de la riposte au sida, des ripostes dirigées par les communautés, de la réduction et de l’élimination des violences basées sur le genre. Nous espérons que la déclaration politique comprenne des engagements fermes pour atteindre les nombreux objectifs établis dans la déclaration politique de 2016 et dans d’autres déclarations politiques qui n’ont pas encore été respectées. Elle doit aussi intégrer les dernières priorités établies par la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021–2026 de l’ONUSIDA, qui ont été convenues par de nombreux pays et appellent à l’élimination des inégalités pour mettre fin au sida d’ici 2030.

Nous espérons également qu’une terminologie technique teintée de politiquement correct ne servira pas à masquer des intérêts particuliers, en laissant de côté des questions telles que la diversité sexuelle et humaine, la santé sexuelle et les droits reproductifs, ainsi que la réduction et l’élimination progressive des lois punitives qui contribuent à stigmatiser les personnes et punissent des citoyens et citoyennes, que l'on incarcère ou assassine simplement parce ce qu’ils et elles vivent.

AS : en tant que société civile et communautés, nous attendons des États membres qu’ils soutiennent la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026. Nous comprenons que certains États membres seront contre les éléments de langage décrivant les populations clés, et contre des actions clés en matière de VIH, y compris en ce qui concerne la réduction des risques, l’éducation sexuelle complète et une application souple des ADPIC. Nous espérons que les États membres chercheront des compromis pour adopter et soutenir ce qui est nécessaire pour que la riposte au VIH aille de l’avant.

Certains États membres sont toujours réticents à soutenir l’ordre du jour lorsqu’il concerne les populations clés, la consommation de drogues et la criminalisation du commerce du sexe. Quel message souhaitez-vous leur adresser ?

JRC : je souhaiterais leur dire, qu’ils le veuillent ou non, que l’humanité ne sera pas linéaire comme certains de leurs projets politiques et économiques et même des projets sociaux qui essaient de dicter le déroulement de la vie des personnes, sur lesquels les autorités ne peuvent pas ni n’ont le droit de gouverner . De la même manière que les États membres des Nations unies se réfèrent à la souveraineté nationale pour décider s’il convient d’adopter ou non certaines mesures, les citoyens et citoyennes disposent d’une autonomie inaliénable pour décider ce qui leur convient le mieux pour leur vie et comment mener leur existence.

Il est impératif que les États membres reconnaissent l’existence et les droits des populations clés.

En tant que femme transsexuelle réassignée vivant avec le VIH depuis 27 ans, je ne me fatigue pas de dire que si nous voulons mettre fin aux inégalités, nous devons nécessairement prendre conscience et accepter la diversité humaine.

AS : après 40 ans de VIH, les populations clés, y compris les toxicomanes, les travailleuses et travailleurs du sexe, les hommes gays et bisexuels et les personnes transgenres, sont touchées de manière disproportionnée par le VIH. Nous n’arriverons pas à mettre fin à l’épidémie de VIH si nous ne nous concentrons pas sur les besoins des populations clés, notamment en renforçant l’implication des personnes séropositives. Si les États membres continuent d’ignorer nos besoins, de marginaliser nos communautés et d’adopter des lois contre nous, l’épidémie de VIH continuera de fleurir, quelles que soient les avancées des technologies de lutte contre le VIH.

Une fois la déclaration politique adoptée, quel sera le rôle de la société civile dans sa transcription sur le terrain ?

JRC : nous ferons ce que nous avons toujours fait : militer et peser sur la politique. Nous surveillerons et mobiliserons, combattrons, continuerons nos efforts communautaires et fournirons des réponses communautaires, construirons et agirons avec solidarité, respecterons la dynamique interne des différents domaines, y compris les gouvernements, mais nous agirons en utilisant nos droits et exigerons de nos instances gouvernementales qu’elles fassent leur travail et respectent leurs engagements et leurs devoirs.

Et nous comptons sur l’ONUSIDA, l’un de nos partenaires les plus précieux, ainsi que sur d’autres agences des Nations Unies.

AS : les réseaux mondiaux de populations clés militent en faveur de ripostes dirigées par les communautés et des mécanismes de reddition des comptes. Avec le soutien d’un financement multilatéral et philanthropique, nous continuerons à soutenir les actions citoyennes au niveau local et régional. Malheureusement, avec la réduction du financement et de l’espace alloué à la société civile, ce ne sera pas facile. Nous avons besoin d’un soutien multilatéral et philanthropique pour continuer à endosser ce rôle.

Notre action

Related

Feature Story

« Nous avons beau être des travailleuses du sexe, nous n’en demeurons pas moins des personnes » : la dure réalité du travail du sexe au Zimbabwe

02 juin 2021

02 juin 2021 02 juin 2021La nuit suivant une descente de police qui s’est soldée par la mort par balle de son mari, Melody (photo ci-dessus, elle ne souhaite donner que son prénom pour son témoignage) a fui sa maison à Harare, au Zimbabwe, en portant son bébé dans les bras.

« Je ne savais pas que mon mari était un criminel. Une nuit, alors que nous dormions, la police a débarqué dans notre maison et l’a tué », explique-t-elle.

Craignant pour sa propre vie et sans un sou en poche, elle a cherché refuge auprès d’Emma Mambo (photo ci-dessous), éducatrice et militante communautaire à Epworth, au sud-est de la capitale du Zimbabwe.

Mme Mambo, affectueusement surnommée MaiTino, est bénévole auprès de Katswe Sistahood, une organisation qui cherche à aider les jeunes femmes et les filles à revendiquer leurs droits et leur santé sexuelle et reproductive. Elle travaille beaucoup avec les femmes de sa communauté, y compris les travailleuses du sexe. Elle dirige également un groupe de danse et de théâtre destiné aux adolescentes et aux jeunes femmes. Elle utilise ces formes d’expression pour leur permettre d’aborder les problèmes complexes auxquels elles sont confrontées.

« Je ne suis pas payée pour mon travail, mais j’adore Katswe parce que cela m’a permis de m’épanouir et de prendre conscience que je peux enseigner des choses et travailler avec des gens. Et cela ne me dérange pas non plus que quelqu’un m’appelle la nuit pour demander de l’aide », explique-t-elle. Elle fait tout cela alors même qu’elle ne dispose pas d’un travail formel et qu’elle élève seule sa fille, Tanaka (photo ci-dessous).

« Je souffre devant les situations que traversent ces femmes. Je puise aussi dans mes finances pour les aider, même si j’ai moi-même du mal à boucler les fins de mois », poursuit-elle.

Après sa fuite, Melody a lutté pour joindre les deux bouts pour elle et sa fille. Elle a été bien vite obligée de recourir à nouveau au travail du sexe, une vie qu’elle avait laissée derrière elle à son mariage.

Pour Melody et d’autres Zimbabwéennes, le commerce du sexe est une activité difficile et dangereuse. L’épidémie mondiale de violences sexistes touche une femme sur trois dans le monde et encore plus durement les travailleuses du sexe.

De plus, le Zimbabwe est l’un des 103 pays dans le monde où le commerce du sexe est criminalisé. Par conséquent, les travailleuses du sexe ne sont pas protégées par la loi et sont exposées à toutes sortes de violations des droits humains.

Des études montrent que cette population est plus souvent victime de violences de la part de la police, de clients et de partenaires, ce qui augmente le risque de contamination au VIH. La prévalence du VIH chez les travailleuses du sexe au Zimbabwe est incroyablement élevée. On l’estime en effet à 42,2 %. Ce groupe est par ailleurs confronté à la stigmatisation et à la discrimination ou à une violation de la confidentialité par le personnel de santé.

Mme Mambo explique : « Lorsque l’on va dans une clinique, il ne faut souvent pas s’attendre à trouver une véritable prise en charge médicale et de la dignité. C’est particulièrement vrai si vous êtes une travailleuse du sexe et que vous avez une infection sexuellement transmissible. Le personnel va passer le mot. »

Cela s’applique également au traitement du VIH. Mme Mambo a aidé une jeune travailleuse du sexe à se faire dépister et à recevoir des conseils sur le VIH, et a malheureusement découvert qu’elle n’était pas venue chercher son traitement comme convenu.

« Lorsque j’ai fini par lui parler, elle m’a dit que la clinique n’offrait aucune confidentialité. Tout le monde aurait pu la voir venant chercher son médicament. Je l’ai ensuite aidée à faire transférer le point de collecte de son traitement », explique-t-elle.

Travailleuse du sexe à Harare, Trish (photo ci-dessus, elle ne souhaite donner que son prénom pour son témoignage) connaît bien les dangers dans le domaine, y compris la violence sexiste. Les clients sont souvent en état d’ébriété et s’en prennent aux travailleuses du sexe.

« Quand je repense à la semaine dernière, je ne pouvais même pas sortir de chez moi. Mon œil était énorme. On reçoit des coups parfois au point d’être blessées. Si nous le signalons à la police, le client peut graisser la patte de quelqu’un afin de s’en sortir sans même être entendu. Tout ça parce que l’on est des travailleuses du sexe, les gens croient que nous sommes inférieures et sans défense », explique-t-elle.

La police harcèle également les travailleuses du sexe sur leur lieu de travail, a déclaré Mme Mambo, qui reçoit souvent des appels téléphoniques de travailleuses incarcérées.

« Parfois, la police va dans un bar et demande que tout le monde s’allonge sur le sol puis fouille les gens et les frappe. Si vous n’avez pas de chance, vous pouvez être arrêtée », déclare-t-elle.

Dans un quotidien marqué par les arrestations et les agressions, Melody déclare que l’unique raison qui l’a poussée à devenir travailleuse du sexe à l’âge de 19 ans était la pauvreté. Après le décès de son premier mari, elle a momentanément pu s’affranchir de cette activité lorsqu’elle est tombée amoureuse d’un homme ayant un emploi officiel qui pouvait subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant.

Toutefois, cela n’a pas duré longtemps, car son deuxième partenaire a été arrêté parce qu’il volait sur son lieu de travail.

« Je n’en veux pas à mon dernier partenaire qui a été arrêté », explique Melody. Mais elle n’arrive toujours pas à se défaire de la mauvaise réputation qu’elle a héritée de son premier mari.

« Lorsque je travaille dans les bars, la police vient me harceler à cause de mon premier mari », explique Melody. « La police devrait nous laisser travailler tranquillement et à l'abri des problèmes. Nos enfants ont besoin de manger et nous devons nous occuper de nos familles », insiste-t-elle.

Melody a une mauvaise image des hommes à cause de ses expériences personnelles et professionnelles avec eux. Elle avoue toutefois ne pas tout dire de sa douleur parce que ce sont justement les hommes qui lui permettent de se payer à manger.

Mais elle ne veut pas continuer de vivre toujours ainsi. « J’aimerais trouver un meilleur travail où je ne suis pas en danger », déclare-t-elle.

Mme Mambo rêve également de tourner la page de sa vie actuelle. « Quelqu’un m’a proposé un lopin de terre à cultiver. Je cherche des engrais pour planter des pommes de terre parce que je n’ai plus l’âge d’être travailleuse du sexe », explique-t-elle.

Region/country

Related

Feature Story

La République de Moldavie, pionnière du suivi de l’épidémie par les communautés à l’aide de technologies de pointe

31 mai 2021

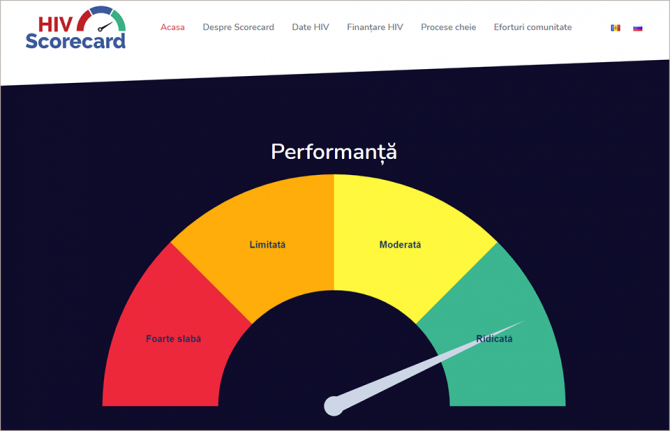

31 mai 2021 31 mai 2021La République de Moldavie a lancé une plateforme en ligne, ScorecardHIV, pour mesurer les progrès réalisés dans la riposte au VIH dans le pays.

Ce nouvel outil comprend des indicateurs et des données sur l’épidémiologie, le financement et l’approvisionnement, les programmes, les droits humains et les services dirigés par les communautés. Il permettra aux institutions gouvernementales, aux responsables des programmes de santé, aux organisations de services de lutte contre le VIH, aux communautés et aux autres parties prenantes de suivre les progrès et d’évaluer l’efficacité des programmes de lutte contre le VIH dans le pays. Un système de filtrage des données permet de personnaliser les indicateurs en fonction des intérêts et des besoins des utilisatrices et utilisateurs.

« Le ministère dirigera l’initiative et fournira un soutien politique pour garantir une mise en œuvre efficace, systématique et durable de l’outil », a déclaré Denis Chernelya, secrétaire d’État au ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale. « Il s’agira d’un outil extrêmement utile pour le suivi interne ainsi que pour comprendre les principaux facteurs qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés ou les entravent. »

L’initiative ScorecardHIV vise à assurer un suivi ouvert, transparent et collectif de la riposte au VIH par l’État et les communautés. Elle contribuera à analyser les données en temps réel et à riposter rapidement au VIH en utilisant des données probantes. La plateforme a été mise au point par le bureau pays de l’ONUSIDA pour la République de Moldavie avec l’organisation non gouvernementale Positive Initiative et d’autres organisations de la société civile locale sous l’égide du ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale, ainsi que du Programme national de prévention et de contrôle du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles.

La carte d’indicateurs de la fiche d’évaluation, discutée et approuvée par toutes les parties prenantes, provient du programme national de lutte contre le VIH, des ministères, des agences gouvernementales et des organisations de la société civile. Elle est mise à jour régulièrement (tous les mois, trimestres ou semestres) en fonction de l’indicateur sélectionné. La plateforme permet d’agréger les données de différentes applications et sources et de visualiser quasiment en temps réel les progrès et les échecs dans la mise en œuvre du programme de lutte contre le VIH. Un groupe de travail composé de plusieurs organisations communautaires mettra à jour la fiche d’évaluation et la vérifiera périodiquement.

ScorecardHIV illustre bien comment les données en temps réel, la technologie et l’innovation peuvent servir à prendre des décisions éclairées par des données probantes et renforcer la coopération entre le gouvernement et les communautés.

« Si nous devons prendre des décisions aujourd’hui, alors nous avons besoin des données les plus récentes à l’instant T. Nous avons concentré nos efforts sur la numérisation de tous les processus possibles, la création d’une infrastructure et l’identification de solutions informatiques permettant de regrouper les données, puis sur la création d’un outil d’analyse qui nous livrera les principaux indicateurs », a déclaré Ruslan Poverga, directeur de Positive Initiative.

« Nous saluons une avancée aussi importante en République de Moldavie », a déclaré Alexander Goliusov, directeur par intérim de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. « La fiche d’évaluation a été élaborée conformément aux principes fondamentaux de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida. Ces derniers comprennent notamment une participation significative et quantifiable de la société civile, une riposte nationale basée sur les preuves scientifiques et les connaissances techniques disponibles, et le respect des droits humains et de l’égalité des sexes. Je pense que la capacité de suivre les progrès en temps réel et d’identifier les domaines prioritaires pour des mesures rapides, ainsi que la volonté politique et l’adhésion de l’administration nationale permettra à la République de Moldavie d’accélérer considérablement les progrès en vue d’atteindre l’objectif de mettre fin au sida d’ici 2030. »

En savoir plus

Region/country

Related

Feature Story

Pour vaincre le sida, l’humanité doit mettre fin aux inégalités qui favorisent l’épidémie

21 mai 2021

21 mai 2021 21 mai 2021Par Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA, et Tomas Tobé, membre du Parlement européen et Président du Comité du Parlement européen pour le développement

La lutte contre le VIH se poursuit quarante ans après le diagnostic des premiers cas de sida. Bien que l’humanité dispose aujourd’hui des connaissances scientifiques et de l’expertise médicale pour maintenir en vie et en bonne santé les personnes séropositives et prévenir les nouvelles infections au virus, nous accusons toutefois un retard pour mettre fin à l’épidémie du sida comme menace de santé publique d’ici 2030.

En 2019, près de 700 000 personnes sont mortes de maladies opportunistes. À cela s’ajoutent 1,7 million de nouvelles contaminations au VIH, soit plus de trois fois l’objectif fixé en 2016 qui nous aurait permis de respecter l’agenda pour mettre fin à l’épidémie du sida.

Les personnes qui ont le plus besoin de médicaments, d’informations et d’outils de prévention n’y ont tout bonnement pas accès. Nous avons besoin d’une nouvelle approche qui réduit les inégalités favorisant l’épidémie du sida et met l’accent sur les personnes en privilégiant les droits humains, le respect et la dignité.

Les injustices et les inégalités sociales alimentent en effet les épidémies. Par exemple, l’épidémie du sida a un impact dévastateur sur toute une génération de jeunes femmes et de filles en Afrique subsaharienne. Dans cette région, environ 4 500 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans contractent le VIH chaque semaine et elles ont deux fois plus de risque d’être séropositives que leurs homologues masculins.

Dans le même temps, les filles et les jeunes femmes sont confrontées à des violences sexuelles et basées sur le genre, à des grossesses non désirées et à l’obligation de quitter l’école. Pourtant, l’un des moyens les plus sûrs de les protéger du VIH consiste à leur permettre de finir leur éducation secondaire, éducation sexuelle complète comprise.

Il est également extrêmement préoccupant de constater que plus de 60 % des nouvelles infections aux VIH dans le monde sont recensées parmi les populations clés (gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, toxicomanes, travailleur-ses du sexe, personnes transgenres, population carcérale et migrante) et leurs partenaires sexuel-les. À cause de la marginalisation et de la criminalisation, le droit à la santé, au bien-être et à la dignité de communautés entières et de groupes de personnes est bafoué.

Cela peut et doit changer.

La Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 de l’ONUSIDA fournit des conseils clairs, efficaces et concrets pour créer des sociétés plus justes afin que l’humanité comble son retard pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici 2030.

Cette stratégie vise à mettre les personnes au centre, à éliminer les obstacles sociaux et structurels qui empêchent certaines personnes d’accéder aux services liés au VIH, à donner les moyens aux communautés de montrer la voie, à renforcer et à adapter les systèmes afin qu’ils fonctionnent pour les personnes les plus touchées par les inégalités et à mobiliser pleinement les ressources nécessaires pour mettre fin au sida.

L’Union européenne possède le poids politique, les moyens financiers et les outils réglementaires pour contribuer de manière significative à la lutte mondiale contre le VIH/sida. Le Parlement européen vient d’adopter une résolution sur l’accélération des progrès et la lutte contre les inégalités en vue d’éliminer le sida comme menace de santé publique d’ici à 2030 en adéquation avec la Stratégie mondiale de lutte contre le sida.

Ce texte définit des mesures concrètes que l’UE devrait prendre pour éradiquer le sida. Il s’agit notamment de soutenir les efforts des pays partenaires pour construire des systèmes de santé solides et résilients capables de fournir une couverture de santé universelle prenant en compte le VIH, de donner la priorité à la santé dans le cadre des relations UE-Afrique et d’augmenter les investissements en faveur de l’ONUSIDA et du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.

Cette résolution vise également à mobiliser le leadership de l’UE dans la lutte contre les facteurs liés aux droits humains et aux inégalités entre les sexes qui alimentent le VIH/sida et à veiller à ce que l’UE apporte son soutien aux ripostes menées par les communautés en tant qu’éléments clés d’une réponse efficace au VIH/sida.

Le mois prochain, les pays se rassembleront au cours de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida, où il est attendu qu’ils appuient le nouveau plan audacieux pour mettre fin à l’épidémie de sida, y compris en définissant de nouveaux objectifs pour 2025.

Le respect de ces objectifs permettrait de faire reculer considérablement le nombre de nouvelles infections au VIH et celui des décès liés à des maladies opportunistes. Il les ramènerait respectivement à 370 000 nouvelles contaminations et 250 000 décès en 2025. La lutte contre les inégalités qui alimentent l’épidémie du VIH sera essentielle à la réussite.

La pandémie de COVID-19 a révélé de profondes inégalités sociales et économiques, des systèmes de santé publique sous-financés et la fragilité des ripostes mondiales. Il est certain que la COVID-19 menace les avancées chèrement acquises de la riposte au VIH/sida, ainsi que d’autres progrès à venir pour mettre fin au sida d’ici 2030.

Néanmoins, les pays bénéficient également de l’infrastructure et des leçons tirées de la lutte contre l’épidémie de VIH afin de créer une riposte plus efficace aux deux pandémies. En effet, la situation actuelle nous offre une opportunité unique de transformer le droit à la santé en des systèmes fondés sur les droits, équitables et centrés sur les personnes.

Nous devons utiliser cette chance pour renforcer la solidarité internationale, notamment à l’aide d’investissements pérennes dans le développement, afin de construire des sociétés plus résilientes qui renforcent la sécurité de tou-tes.

L’UE et l’ONUSIDA partagent des valeurs fondamentales : l’humanité et l’égalité pour veiller à n’oublier personne. Le monde est encore capable de mettre fin à l’épidémie du sida d’ici 2030, mais il n’y parviendra pas sans voir émerger des sociétés plus fortes fondées sur les principes de l’égalité des sexes, de la justice sociale et de la reconnaissance des droits humains universels, y compris des droits et de la santé sexuelle et reproductive.

Dans le cas contraire, cela mettrait en péril la vie de millions de personnes et compromettrait la mission commune consistant à mettre en œuvre l’Agenda de développement durable 2030, qui inclut l’objectif de mettre fin au sida comme menace de santé publique.

Cette tribune a été publiée pour la première fois sur theparliamentmagazine.eu