Feature Story

Caraïbes : de grandes disparités au niveau de l’accès au dépistage du VIH chez les bébés

12 avril 2021

12 avril 2021 12 avril 2021Les nourrissons ayant été infectés verticalement au VIH (par leur mère) doivent être diagnostiqués rapidement pour vivre. Un test précoce des bébés exposés au VIH et le démarrage immédiat d’une thérapie antirétrovirale suite à un diagnostic positif peuvent en effet garantir leur survie. Sans un diagnostic et un traitement précoces, près de la moitié des nourrissons séropositifs meurent avant l'âge de deux ans, mais beaucoup de bébés exposés au VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire n’ont pas accès au diagnostic précoce.In the Caribbean, coverage of virological testing for early infant diagnosis varies from 21% in Jamaica to 99% in Cuba.

Dans les Caraïbes, la couverture du test virologique pour le diagnostic précoce des nourrissons varie entre 21 % en Jamaïque et 99 % à Cuba.

Related

Feature Story

La scolarisation des filles réduit les nouvelles infections au VIH

06 avril 2021

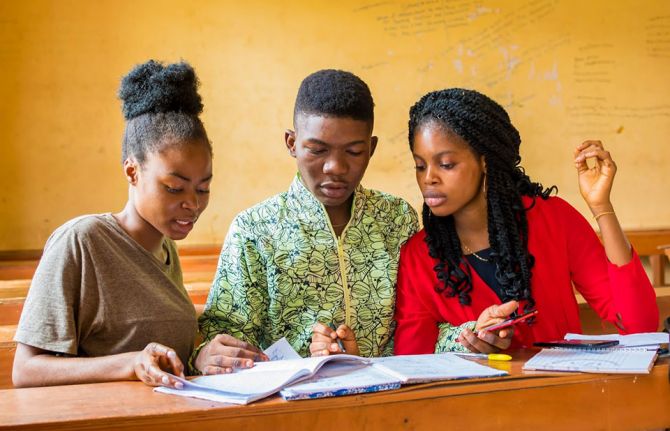

06 avril 2021 06 avril 2021Une plus longue scolarisation a un effet préventif et réduit le risque d’infection au VIH. Une corrélation existe entre le niveau d’éducation des filles et un meilleur contrôle des droits et de la santé sexuelle et reproductive.

Utiliser un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque est positivement corrélé au fait que les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique orientale et australe ont terminé le collège. Par ailleurs, les études montrent une baisse encore plus nette des nouvelles infections au VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes des pays où le taux de filles qui terminent le collège est élevé (> 50 %).

Education Plus, une nouvelle initiative en faveur de l’éducation et de l’émancipation des adolescentes en Afrique subsaharienne est en train de voir le jour. Elle a pour ambition d’accélérer les efforts afin de garantir que chaque fille dans cette région a accès à une éducation secondaire de qualité.

Notre action

Related

Feature Story

Groupe de travail multipartite pour la réunion de haut niveau sur le VIH : nomination des porte-parole de personnes séropositives, de populations clés et d’autres communautés touchées par le VIH

29 mars 2021

29 mars 2021 29 mars 2021Faisant suite à un appel public à nominations, l’ONUSIDA et la délégation des organisations non gouvernementales du Conseil de coordination du Programme ont sélectionné 16 porte-parole pour représenter la société civile et le secteur privé de toutes les régions du monde afin de constituer le groupe de travail multipartite en amont de la réunion de haut niveau sur le VIH.

Plus de 560 candidatures ont été soumises et le groupe de travail a été formé en vue de disposer d’une vaste expertise dans de nombreux domaines. Chaque région est représentée par deux personnes minimum. Plus de 50 % des membres sont des femmes et 25 % ont moins de 30 ans. Six ont dévoilé publiquement leur séropositivité et toutes les populations clés sont représentées.

Du 8 au 10 juin 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies tiendra sa première réunion de haut niveau sur le VIH depuis 2016. Afin de préparer cette rencontre, une consultation multipartite interactive sera organisée en ligne avant la fin avril 2021. Elle regroupera des communautés et des parties prenantes qui participeront également à d’autres activités en amont et pendant la réunion de haut niveau. Le groupe de travail conseillera l’ONUSIDA sur le format, le thème et le programme de la consultation multipartite et aidera à identifier les intervenants et intervenantes à cette consultation, à la plénière de la réunion de haut niveau et aux tables rondes.

Membres du groupe de travail multipartite

Andrew Spieldenner, US PLHIV Caucus et MPact Global Action, États-Unis d’Amérique

Souhaila Bensaid, MENA-ROSA, Tunisie

Aaron Sunday, African Network of Adolescents and Young Persons Development et Association of Positive Youth Living with HIV in Nigeria, Nigeria

Adilet Alimkulov, Kyrgyz Indigo, Kirghizistan

Jacqueline Rocha Cortes, MNCP National Movement of WLWA, Brésil

Phelister Abdalla, Key Affected Populations Health and Legal Rights Alliance, Kenya

Aleksey Lakhov, Humanitarian Action et Coalition Outreach, Fédération de Russie

Judy Chang, International Network of People who Use Drugs, Italie

Sonal Mehta, International Planned Parenthood Federation, Inde

Yasmina Chan Lopez, Red Juvenil de AMUGEN, Guatemala

Alia Amimi, International Treatment Preparedness Coalition–MENA, Maroc

Jacques Lloyd, Afrique Rehabilitation and Research Consultants NPC, Afrique du Sud

Severin Sindizera, Forum mondial des peuples autochtones pour le développement durable, Burundi

Angela Lee Loy, Aegis Business Solutions, Trinidad et Tobago

Jules Kim, Délégation des organisations non gouvernementales du Conseil de coordination du Programme et Scarlet Alliance, Australie

Gideon B. Byamugisha, Réseau international des chefs religieux qui vivent ou sont personnellement touchés par le VIH/sida, Ouganda

Articles connexes

Notre action

Related

Feature Story

Guinée équatoriale : l’ONUSIDA soutient une campagne contre la COVID-19 au sein des communautés

29 mars 2021

29 mars 2021 29 mars 2021Le gouvernement de la Guinée équatoriale a lancé une nouvelle campagne communautaire contre la COVID-19 avec le soutien de l’ONUSIDA.

Le bureau pays de l’ONUSIDA sur place apporte son aide au gouvernement depuis le début de la pandémie de COVID-19. Il a appuyé des campagnes de dépistage et de sensibilisation auprès des personnes séropositives et rejoint aujourd’hui la nouvelle campagne communautaire en fournissant un soutien financier au ministère de la Santé afin d’aider les bénévoles et de faciliter leurs déplacements.

La campagne se concentrera d'abord pendant 10 jours sur l’île Bioko afin de poursuivre sur le continent à partir de la fin mars. Depuis février, le nombre d’infections à la COVID-19 a bondi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. La nouvelle campagne permettra aux autorités sanitaires d’identifier les personnes contaminées par le coronavirus et d’isoler rapidement les patientes et patients à haut risque afin de limiter les risques de transmission.

Le directeur général de la coordination des hôpitaux, Juan José Owono Okiri Nkogo, a déclaré : « Deux jours seulement après le lancement de la campagne, nous avons déjà détecté près de 50 cas positifs qui ont été rapidement pris en charge et renvoyés vers les centres de référence. »

Justino Obama, le président du Comité national de lutte contre la COVID-19, a salué les efforts de l’ONUSIDA. « La Guinée équatoriale remercie le bureau de l’ONUSIDA pour son soutien », a-t-il déclaré.

« Tout comme pour le VIH, la solidarité et la responsabilité sont nos armes les plus efficaces contre la COVID-19. Grâce à ces valeurs, nous allons gagner la bataille de la COVID-19, » a conclu la directrice pays de l’ONUSIDA pour la Guinée équatoriale, Jeanne Seck Ndeng.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis vraiment

31 mars 2021

31 mars 2021 31 mars 2021La nuit précédant le début du tournage, la productrice, Swati Bhattacharya, a discuté de longues heures avec l'une des actrices pour s’assurer que cette dernière comprenait bien l’esprit de son film.

« À cause de la COVID-19, je ne pouvais pas être présente, donc nous avons parlé au téléphone. Je lui ai expliqué que son personnage devait avoir peur face à la situation avant de l’accepter, et ce, sans prononcer un mot », explique Mme Bhattacharya.

Le film, « The Mirror », montre un jeune garçon qui fait la tête et ne veut pas jouer avec les autres enfants lors de la fête indienne des cerfs-volants. Sa mère l’y encourage, mais il s'échappe discrètement et descend. Il se drape dans un châle de femme et sourit en voyant son reflet dans le miroir.

Un peu plus tard, sa mère et sa grand-mère le surprennent en train de danser dans cette tenue. La musique s’arrête et les deux femmes dévisagent le garçon en silence. De longues secondes passent, puis les femmes se mettent à danser avec lui.

« Comme vous pouvez le voir, le scénario joue sur plusieurs tableaux », explique Mme Bhattacharya. « L’important est d’accepter les enfants tels qu’ils sont et, dans la situation du film, de les aider à avoir confiance en eux. » Elle indique ici que 98 % des personnes transgenres en Inde quittent leur famille ou sont chassés de chez elles. Beaucoup se retrouvent alors à vivre dans la rue, sans le sou ni éducation ou formation, et survivent du commerce du sexe.

« La visibilité est aussi un thème important », continue cette directrice publicitaire expérimentée. « Soit on déteste le corps dans lequel on vit, soit on hait la société dans laquelle on vit. » Son ambition était de saisir le moment crucial où l’on reconnaît qui l’on est vraiment. Souvent, poursuit-elle, nous considérons les enfants comme notre projet et nous voulons qu’ils soient extravertis, studieux et obéissants, mais on s’empêche ainsi de les voir tels qu’ils sont et de voir la manière dont ils veulent grandir.

« Je désirais montrer comment elles (les personnes transgenres) voient ce qu’elles souhaitent voir et non la manière dont les gens les voient », dit Mme Bhattacharya.

Et d’ajouter en citant une formule bien connue : « Il est plus facile d’accepter un enfant que de réparer un adulte brisé. »

Selon elle, la plupart des adultes ont été brutalisés et meurtris d’une manière ou d’une autre, mais les personnes transgenres dans son pays et dans le monde entier tout particulièrement sont exposées à de nombreux risques : elles vivent dans la rue, sont victimes de violences sexuelles ou souffrent de problèmes psychologiques.

Des statistiques révèlent que les jeunes transgenres ont beaucoup plus de risque de faire une tentative de suicide que les adolescents et adolescentes dont l’identité sexuée correspond à celle indiquée sur leur certificat de naissance. Par ailleurs, les personnes transgenres sont confrontées à la discrimination et, dans certains pays, aux arrestations. Et les femmes transgenres font partie des populations les plus touchées par le VIH avec un taux de contamination atteignant les 40 % dans certains cas.

Mme Bhattacharya est bien trop consciente de la réalité effroyable des chiffres. L'une de ses campagnes publicitaires précédentes visait à remettre en question l’exclusion enracinée dans la tradition. Son équipe a choisi une cérémonie réservée traditionnellement aux femmes mariées et l’a ouverte à toutes les femmes.

« En tant que publicitaire, je me suis rendu compte que nous avions une vision stéréotypée de la femme idéale alors qu’en fait les femmes sont très différentes », souligne-t-elle. Et de dire en riant s’être rendu compte que, pendant des années, elle n’avait jamais pensé à des consommatrices comme elle. Ce constat l’a motivée à en savoir plus sur les femmes et à entendre leurs histoires.

La campagne Sindoor Khela a non seulement remporté un écho favorable et des récompenses, mais elle lui a ouvert les yeux sur la diversité et sur les nombreuses polarités. « Femmes mariées ou non mariées, avec ou sans enfants, divorcées ou veuves, etc., » explique Mme Bhattacharya.

Elle souhaitait rassembler ces groupes et montrer que la communauté des femmes est une ressource non exploitée. Son film, The Mirror, y fait allusion.

« D’une certaine manière, la mère veut faire changer les choses, elle prend la décision d’accepter son fils et de marquer le moment en dansant avec lui », indique Mme Bhattacharya. « Le film a une forte connotation féministe, car les deux femmes peuvent protéger comme un manteau ou mettre en lumière comme deux projecteurs si vous préférez. »

Pour Jas Pham, une femme transgenre de Bangkok en Thaïlande, cette vidéo a touché une corde sensible. « J’ai littéralement fondu en larmes devant la vidéo qui m’a rappelé mon enfance », raconte-t-elle.

Elle explique s’être concentrée sur l’enfant avant de réfléchir au rôle du miroir. « Sa fonction consiste à renvoyer une image. On se voit comme on est et sans jugement », indique-t-elle avant d’ajouter que c’est un message fort à destination des familles d’enfants transgenres et de genre fluide du monde entier en faveur de la reconnaissance et de l’acceptation.

Cole Young, un homme transgenre américain, déclare que les parents n’acceptent pas toujours leurs enfants en faisant preuve d’autant d’ouverture d’esprit et d’acceptation, mais il aime l’ambiance positive et joyeuse du film. « Nous connaissons les mauvaises réactions pour les avoir vécues nous-mêmes, donc nous n’avons pas besoin de rouvrir des blessures chez les personnes trans. »

Jas et M. Young travaillent pour l’Asia Pacific Transgender Network, une organisation non gouvernementale militant pour les droits des personnes transgenres et de genre fluide. Tous deux sont d’avis que même si le film a été tourné en Inde, son message est universel.

Keem Love Black, une femme transgenre ougandaise, déclare que le film l’a beaucoup touchée, car elle a vécu des moments similaires au même âge que le garçon et continue d’en vivre aujourd’hui. « J’ai tout le temps des expériences de « miroir », surtout quand je sors », explique-t-elle.

Mme Black dirige Trans Positives Uganda, une organisation communautaire qui s’occupe des travailleuses du sexe et des réfugiées transgenres qui vivent avec le VIH. Elle utilise les médias sociaux pour sensibiliser sur des questions concernant la population LGBTI (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée), car rares sont les personnes à oser les aborder ouvertement. L’homosexualité étant criminalisée en Ouganda, Mme Black est constamment confrontée à l’homophobie et à la transphobie dont sont victimes ses pairs et la communauté, y compris dans les établissements de santé. À propos du film, elle dit que « nous devrions saisir toutes les opportunités qui s’offrent à nous pour être visibles. »

L’ONUSIDA a choisi la Journée internationale de la visibilité transgenre pour lancer le film The Mirror. La diversité des genres n’est pas un choix de style de vie, mais un droit inhérent à toutes les personnes. Les stéréotypes de genre, en particulier concernant la population LGBTI, s’accompagnent de stigmatisation et de discrimination. Cela est d’autant plus marqué chez les enfants, les adolescentes et les adolescents que la diversité n’est pas une notion bien comprise. En outre, la société exerce une pression énorme pour que les enfants respectent les normes attribuées à leur genre.

Kanykei (qui préfère ne pas donner son nom de famille) est l'une des rares personnes ouvertement transgenres à Bishkek, la capitale du Kirghizstan. Elle se souvient avoir porté des écharpes quand elle était petite, un peu comme le garçon dans le film. Mais sa famille n’a pas pris ça au sérieux. Aussi loin qu’elle puisse se souvenir, avant même de comprendre la différence entre les garçons et les filles, elle s’est sentie être une fille. « Les gens rigolent quand un jeune enfant joue, mais le regard de la famille et de la société change au fur et à mesure des années », explique-t-elle.

Elle a ainsi dû changer son comportement et se comporter comme un homme. Avant le décès de sa grand-mère, il y a cinq ans, elle a commencé à réfléchir à une transition, mais elle n’a pas réussi à lui dire la vérité. « Je portais à chaque instant ce conflit sur mon identité de genre jusqu’au jour où j'ai décidé de faire ma transition et de vivre comme je me sens », finit-elle.

Pour Ariadne Ribeiro, une Brésilienne transgenre, ses moments de « miroir » se produisaient quand elle cherchait qui elle était vraiment. Mais cela lui faisait aussi peur. « J’avais toujours très peur que les gens me voient dans le miroir comme je me voyais moi-même et que l’on découvre mon secret. Je n’étais pas prête », explique-t-elle. « J’ai l’impression que la vidéo montre une réalité plus proche de l’idéal de l’acceptation, une chose que je n’ai jamais vécue en 40 ans. »

Militante de longue date de la cause transgenre et aujourd’hui conseillère de soutien aux communautés pour l’ONUSIDA, Mme Ribeiro déclare que les choses changent, mais que cela nécessite un engagement plus profond.

C’est exactement l’objectif que souhaite atteindre Mme Bhattacharya avec son film. Elle est convaincue que le travail crée une dynamique et que les efforts sont récompensés. Elle souligne aussi le fait que les « souffrances qui s’intensifient » au cours des années et qu’ont vécues beaucoup de ses proches de genre fluide sont bien réelles. « Mon objectif consiste à ouvrir les portes et à inviter les gens à poursuivre la discussion. »

Cliquez ici pour voir le film. Pour joindre la campagne #Seemeasiam à ce sujet #TransDayOfVisibility #TDOV2021.

Related

Feature Story

L’ONUSIDA montre que nous pouvons mettre fin au sida d’ici 2030 grâce à des investissements judicieux

26 mars 2021

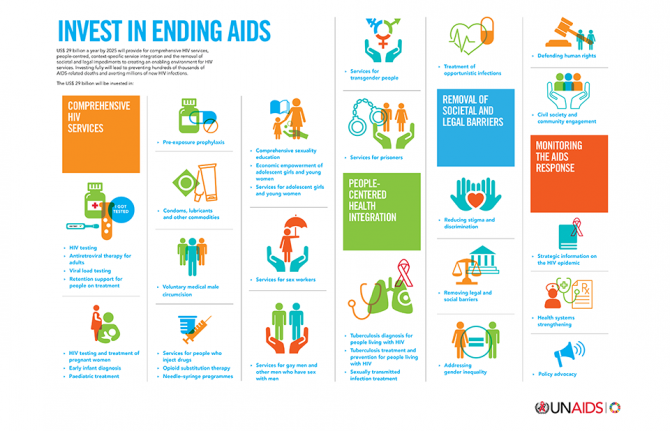

26 mars 2021 26 mars 2021Un nouveau rapport publié aujourd’hui par l’ONUSIDA montre l’intérêt de financer totalement la riposte au VIH.

La modélisation de l’ONUSIDA révèle qu’investir 29 milliards de dollars par an dans la riposte au VIH dans les pays à revenu faible et intermédiaire d’ici 2025 permettrait à l’humanité de combler son retard pour mettre un terme au sida d’ici 2030. Ces investissements venant des donateurs et des pays les plus riches les plus sévèrement touchés par la pandémie de VIH devraient provoquer une chute vertigineuse des nouvelles infections annuelles au VIH qui passeraient de 1,7 million en 2019 à 370 000 en 2025, et des décès liés à des maladies opportunistes, qui passeraient de 690 000 en 2019 à 250 000 en 2025. Les nouvelles infections au VIH chez les enfants baisseraient brutalement de 150 000 en 2019 à moins de 22 000 en 2025.

En 2016, dans la Déclaration politique des Nations Unies pour mettre fin au sida, les pays ont convenu d’investir 26 milliards de dollars dans la riposte au VIH d’ici 2020. Les ressources dans les pays à revenu faible et intermédiaire ont atteint leur maximum en 2017, avant de commencer à reculer en 2018, pour ne représenter que 19,8 milliards de dollars disponibles en 2019, soit 76 % uniquement de l’objectif 2020. Conséquence : aucun des objectifs programmatiques mondiaux pour 2020 n’a été atteint. Et le coût humain de cet échec est extrêmement élevé : 3,5 millions de personnes supplémentaires ont été infectées par le VIH et 820 000 personnes supplémentaires sont décédées d’une maladie opportuniste entre 2015 et 2020.

« Nous sommes en retard pour mettre un terme au sida d’ici 2030 », a déclaré Jose A. Izazola, conseiller spécial de l’ONUSIDA pour le suivi des ressources et les finances. « Notre modélisation montre toutefois que des investissements ciblés et judicieux permettraient d’accomplir des progrès remarquables et de combler notre retard pour mettre fin au sida d’ici 2030. »

Le non-respect des objectifs 2020 se traduira par une augmentation nécessaire des dépenses qui devront atteindre la somme record de 29 milliards de dollars en 2025.

Ces investissements concernent plusieurs domaines. Les services de prévention du VIH obtiendront une rallonge substantielle. Les investissements dans ce domaine doubleront pratiquement, passant d’environ 5,3 milliards de dollars de dépenses en 2019 à 9,5 milliards de dollars en 2025, avec une attention particulière accordée aux populations clés, afin de tarir le 1,7 million de nouvelles infections au VIH qui continuent d’arriver chaque année.

La démocratisation du traitement du VIH permettrait de faire un grand pas en avant sans engendrer beaucoup de frais supplémentaires. La modélisation montre qu’une légère augmentation de 17 % (soit 1,3 milliard supplémentaire) des ressources accordées au dépistage et au traitement en 2025 permettrait d’augmenter de 35 % le nombre de personnes sous traitement, pour atteindre 32 millions de patientes et patients.

Les dépenses accordées aux leviers sociétaux, autrement dit les facteurs traversant une société qui ont une influence sur l’efficacité des programmes de lutte contre le VIH (accès à la justice et réformes du droit, stigmatisation et discrimination, égalité entre les sexes, y compris la violence basée sur le genre), feront plus que doubler, passant de 1,3 milliard de dollars en 2019 à 3,1 milliards de dollars en 2025, et représenteront 11 % de toutes les ressources nécessaires.

« Ne répétons pas les erreurs du passé », a ajouté M. Izazola. « C’est le moment ou jamais d’investir. »

Related

Feature Story

Tuberculose chez les personnes séropositives : baisse générale des décès, mais des disparités inquiétantes persistent

24 mars 2021

24 mars 2021 24 mars 2021Dans le monde, le nombre de personnes séropositives mortes de la tuberculose, une maladie pouvant être évitée et soignée, est passé de près de 600 000 en 2010 à tout juste 200 000 en 2019, soit une baisse de 63 %. En 2016, les Nations Unies ont fixé un objectif mondial consistant à réduire de 75 % le nombre de décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH entre 2010 et 2020. Fin 2019, neuf pays (Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Inde, Malawi, Afrique du Sud, Soudan, Thaïlande et Togo) avaient atteint, voire dépassé cet objectif avec un an d’avance.

Évolution du pourcentage et du nombre de décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH, 2010-2019

Des progrès supplémentaires venant soutenir les objectifs mondiaux ont été accomplis pour élargir la disponibilité du traitement préventif de la tuberculose aux personnes séropositives. Ce dernier réduit considérablement le risque de contracter et de mourir de la tuberculose. En deux ans seulement, en 2018 et 2019, 5,3 millions de personnes vivant avec le VIH ont reçu un traitement préventif qui leur la vie. L’objectif 2022 fixé à 6 millions dans la Déclaration politique des Nations Unies de 2018 sur la tuberculose est ainsi d’ores et déjà atteint à 88 %.

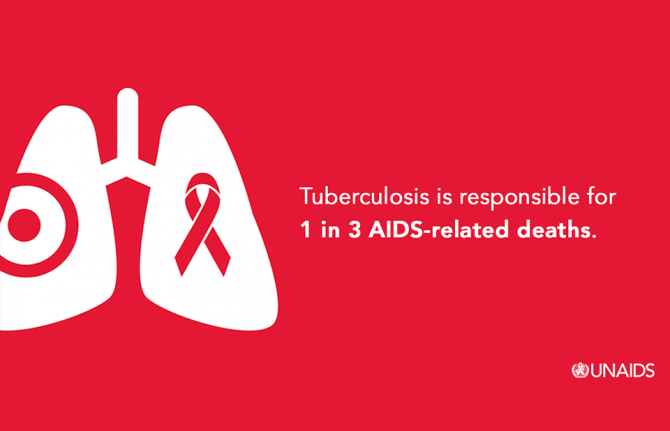

Il est certes bon de saluer les progrès accomplis par certains pays, mais ceux-ci masquent de nombreuses inégalités et disparités persistantes au niveau de la fourniture de la prise en charge intégrée optimale des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose. On estime que 208 000 décès dus à la tuberculose en tant que maladie opportuniste sont imputables à ces disparités en 2019, soit un décès sur trois lié au sida.

« La prise en charge des enfants est l'un des talons d’Achille de la riposte mondiale au VIH et à la tuberculose », a déclaré Shannon Hader, directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA responsable des programmes. « Nous disposons aujourd’hui de bien meilleurs outils de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose, pharmacorésistante ou non, chez les jeunes enfants, mais ils ne suffisent toujours pas. Trop d’enfants n’ont toujours pas accès à ces nouveaux outils. Parfois, le personnel de santé n’ose pas traiter la tuberculose chez les enfants séropositifs, par un instinct de protection et par peur de faire plus de mal que de bien. Les enfants sont alors « protégés jusqu’à leur mort. » Nous devons instaurer la confiance pour affronter la tuberculose et le VIH chez les jeunes enfants et atteindre des objectifs qui feront la différence.

La tuberculose est particulièrement difficile à diagnostiquer chez les nouveau-nés et les jeunes enfants vivant avec le VIH, surtout lorsqu’ils ont moins de deux ans. Les formes les plus graves de la tuberculose (tuberculose miliaire et méningite tuberculeuse) sont répandues au sein de cette tranche d’âge et peuvent être mortelles en l’absence d’un diagnostic et d’un traitement rapides. Des progrès importants ont toutefois été réalisés pour améliorer le diagnostic de la tuberculose chez les enfants. La Stop TB Partnership Global Drug Facility met à disposition à un prix abordable des médicaments spécialement conçus pour soigner et protéger ce groupe. La difficulté consiste à démocratiser ces innovations et la qualité nécessaire pour atteindre tous les enfants séropositifs qui en ont besoin.

Un élément de l’initiative confessionnelle du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida et le Plan d’action de Rome sur le VIH et la tuberculose pédiatriques de l'ONUSIDA, œuvrent pour réduire les écarts chez les enfants vivant avec le VIH. Il s’agit d’un partenariat multipartite unique en son genre qui encourage une collaboration sans précédent parmi la communauté confessionnelle, le secteur privé, les législateurs, les donateurs et d’autres acteurs. Son ambition consiste à accélérer le développement et la mise en œuvre de meilleurs tests, mesures de prévention et traitements pour le VIH et la tuberculose chez les enfants séropositifs.

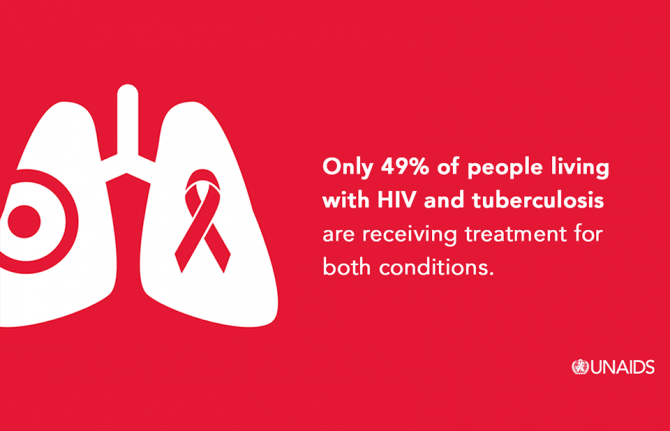

En 2019, on estime que moins de la moitié (49 %) des 815 000 personnes vivant avec le VIH et la tuberculose ont été recensées comme recevant un traitement pour les deux maladies. Cela montre bien qu’il reste encore fort à faire pour combler les lacunes entre le dépistage, le test et le traitement pour le VIH et la tuberculose. Afin d’améliorer cette situation, les programmes nationaux doivent transcender les infrastructures de santé traditionnelles en vue d’identifier les millions de patients et patientes qui ont toujours besoin d’un traitement pour le VIH, la tuberculose ou les deux. Une approche intégrée, reposant sur les communautés et centrée sur les personnes est ainsi nécessaire. Le dépistage de plusieurs maladies au sein des familles et des communautés (tuberculose, VIH, COVID-19, hypertension artérielle, diabète et autres affections répandues) permet de lutter contre la stigmatisation et de réduire les coûts pour les programmes et les personnes. Il est primordial d’inviter les personnes venant de recevoir un diagnostic positif au VIH, à la tuberculose ou à la COVID-19, à autoriser le dépistage confidentiel de leur famille, des membres de leur foyer et de leurs contacts au sein de leur communauté, y compris des enfants et des ados.

Le compte à rebours est déjà lancé si nous souhaitons atteindre les nouveaux objectifs ambitieux de la tuberculose et du VIH pour 2025 tels qu’énoncés dans la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida pour 2021–2026. Atteindre ces objectifs permettrait à l’humanité de combler son retard pour mettre fin à ces deux maladies d’ici 2030. Cela requiert une riposte collaborative et intégrée pour les pandémies de tuberculose, du VIH et de la COVID-19. Elle doit s'enraciner dans les communautés affectées et prendre en compte les besoins des personnes les plus durement touchées. Lutter contre les inégalités qui favorisent la tuberculose et le VIH permettra de résorber la « fracture mortelle » entre les engagements internationaux et la réalité vécue par les communautés touchées par la tuberculose et le VIH. En mettant fin aux inégalités, nous pouvons faire en sorte que les adultes, les jeunes et les enfants vivant avec le VIH ne succombent plus à la tuberculose.

Notre action

Related

Feature Story

Disparités criantes de la prise en charge de la tuberculose chez les personnes séropositives

24 mars 2021

24 mars 2021 24 mars 2021Toutes les personnes séropositives sans exception ayant commencé récemment une thérapie antirétrovirale doivent recevoir soit un traitement préventif (barre bleue) soit un traitement de la tuberculose (barre orange). Ensemble, ces deux traitements forment une « prise en charge optimale de la tuberculose ». La barre verte montre le pourcentage de personnes venant de commencer une thérapie antirétrovirale, mais qui ne reçoivent pas une prise en charge optimale de la tuberculose et risquent de contracter ou de mourir de cette maladie.

Écarts entre la prévention et la détection de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH qui viennent de commencer une thérapie antirétrovirale (ART) dans certains pays fortement touchés par la tuberculose ou la tuberculose et le VIH, en 2019

Toutes les personnes séropositives ayant commencé récemment une thérapie antirétrovirale doivent recevoir une « prise en charge optimale de la tuberculose », sous la forme soit d’un traitement préventif soit d’un traitement de la tuberculose. Depuis 2012, l’Organisation mondiale de la Santé recommande de dépister la tuberculose auprès de toutes les personnes venant d’apprendre leur séropositivité. Si elles ne présentent aucun symptôme de la tuberculose (toux avec ou sans présence de sang, fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids, douleurs dans la poitrine, souffle court ou fatigue), elles doivent obtenir un traitement préventif adapté. Si elles présentent un ou plusieurs symptômes, elles doivent subir un diagnostic complet de la tuberculose. Si la tuberculose est diagnostiquée, elles doivent commencer immédiatement un traitement adapté. Si la tuberculose n’est pas avérée, elles doivent commencer un traitement préventif.

La tuberculose est la première cause d’hospitalisation et de décès chez les personnes vivant avec le VIH. En 2019, elle était responsable de 208 000 décès liés au sida, soit 30 % d’entre aux. La tuberculose peut toutefois être soignée et il est possible d’empêcher les contaminations. Le traitement préventif de la tuberculose réduit le risque de contracter la maladie et peut baisser de près de 40 % la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. En l’absence de traitement, une personne vivant avec le VIH et la tuberculose risque fort de mourir.

Notre action

Related

Feature Story

Education Plus : la justice du genre pour les adolescentes et les jeunes femmes d’Afrique

19 mars 2021

19 mars 2021 19 mars 2021« J’en appelle un instant à votre imagination. Imaginez que vous découvrez que vous avez été infectée du VIH par un garçon qui ne sait même pas qu’il est séropositif et qui ne veut pas croire qu’il vous a contaminée », raconte une jeune militante ghanéenne, Akosua Agyepong, au cours d’une réunion en ligne réunissant les partenaires stratégiques d’une nouvelle initiative visionnaire, Education Plus.

Mme Agyepong faisait ici allusion à l’expérience d’une amie de 18 ans qui lutte pour étudier, obtenir un traitement et surmonter la discrimination dont sont trop souvent victimes les jeunes vivant avec le sida à la maison, à l’école, dans le système de santé et au sein de leur communauté.

Cet exemple reflète toutefois toujours l’état des choses. En Afrique subsaharienne, on estime que les nouvelles contaminations touchent chaque semaine 4 500 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. L’épidémie de VIH s’enracine ici dans l’injustice et la violence de genre. Les adolescentes représentent cinq nouvelles infections au VIH sur six dans leur tranche d’âge. L’Afrique subsaharienne est également la région enregistrant le taux le plus élevé de mariage précoce et de grossesse adolescente.

La Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, a présenté Education Plus au cours de cette rencontre. Cette nouvelle initiative révolutionnaire est pensée pour lutter contre cette réalité que la pandémie de COVID-19 est venue aggraver. Elle a demandé aux personnes présentes de réfléchir sur ces chiffres.

« Education Plus rassemble des gouvernements afin qu’ils fassent preuve de volonté et s'engagent pour qu'émerge une éducation secondaire gratuite. Le programme appelle également les institutions financières et les pays donateurs à apporter leur soutien au leadership des gouvernements africains. Il fédère les mouvements de filles, d’adolescentes, de jeunes femmes et de femmes, ceux en faveur des droits humains, et tous ceux et celles qui luttent pour les droits humains des filles et le droit à l’égalité des chances », a continué Mme Byanyima.

« Cette situation n’est pas une fatalité. Elle peut changer et elle a déjà commencé à le faire. Nous avons besoin de leadership, de solidarité et de partenariats pour la changer », a-t-elle poursuivi.

L’initiative Education Plus est menée par les directeurs et directrices de l’ONUSIDA, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, du Fonds des Nations Unies pour la population, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de l’ONU Femmes. Elle appelle à prendre des engagements multisectoriels afin de garantir une éducation secondaire de qualité à l’ensemble des filles et des garçons. Elle enjoint à instaurer des environnements où la violence est exclue, ainsi qu’un accès à une éducation sexuelle complète, mais aussi à garantir la santé et les droits sexuels et de la reproduction, et à assurer l’émancipation économique des jeunes femmes en leur permettant de réussir leur entrée sur le marché du travail.

Des ministres de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de l’éducation et de la santé de gouvernements africains ont également abondé dans le sens de l’approche holistique d’Education Plus. Ce point de vue est partagé par des responsables d’institutions partenaires clés, notamment la Commission de l’Union Africaine, la Banque africaine de développement, l’Union européenne et le Partenariat mondial pour l’éducation.

La ministre de la Santé du Malawi, Khumbize Kandodo-Chiponda, a indiqué qu’Education Plus partage à point nommé son expérience personnelle. « Ce programme m’est cher, car j’avais 16 ans quand je suis tombée enceinte. Ainsi, je sais très bien ce que vivent nos filles, en particulier dans les zones rurales. J’ai eu la chance de pouvoir retourner à l’école et même de poursuivre ma scolarisation et de décrocher un diplôme universitaire », a-t-elle déclaré. « Chez nous, beaucoup de jeunes filles n’ont pas cette chance. Ainsi, je suis très fière de l’initiative Education Plus. »

La ministre rwandaise de l’Éducation, Valentine Uwamariya, a déclaré que l’éducation secondaire ne devrait pas être un luxe. « Pour mettre un terme aux menaces qui pèsent sur le bien-être des adolescentes, y compris le VIH, elles doivent finir l’école secondaire et bénéficié d’un enseignement de qualité. Cela passe par l’intégration de l’éducation sexuelle complète, comme l’a fait le Rwanda dans son nouveau programme scolaire mettant l’accent sur l’acquisition de compétences. »

« Toutes les filles ont droit à une éducation non seulement inclusive, mais aussi abordable, disponible et accessible. Par ailleurs, elles ne doivent pas avoir peur d’être jugées et de ne pas être respectées. Les filles, à vous de jouer ! », a déclaré Hazel Jojo, une éducatrice au Zimbabwe.

Vanessa Moungar, directrice du département Genre, femmes et société civile de la Banque africaine de développement, a appelé à faire des investissements judicieux. « Nous devons poursuivre notre collaboration avec nos gouvernements afin que l’éducation des filles soit tout aussi prioritaire que la construction de routes et de ponts. »

« Nous avons besoin de davantage d’interventions ciblées comme celle-ci pour déraciner les causes des inégalités entre les sexes, car elles ont un impact direct », a indiqué le ministre luxembourgeois de la Coopération et de l’Action humanitaire, Franz Fayot. La ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, et présidente du Comité technique spécialisé de l’Union Africaine sur l’égalité entre les hommes et les femmes, Véronique Tognifodé Mewanou, a affiché son soutien à cette initiative.

Cette rencontre a été animée par deux figures de la jeunesse, Jennifer Kayombo de la République unie de Tanzanie et Lorence Kabasele de la République démocratique du Congo, afin de donner l’exemple et d’incarner l’idée centrale de cette initiative : mettre l’accent sur le leadership des jeunes femmes. Cette rencontre a été organisée le 17 mars par les gouvernements du Bénin et du Luxembourg en marge de la 65e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies.

Parmi les défenseurs et défenseuses de cette initiatives se trouvaient Pauline Nalova Lyonga Egbe, ministre camerounaise de l’Éducation secondaire, Sarah Mbi Enow Anyang, commissaire de l’Union Africaine pour l’Éducation, la Science, la Technologie et l’Innovation, Henriette Geiger, directrice du directorat sur le Développement humain, la Migration, la Gouvernance et la Paix auprès de la Commission européenne, et Alice Albright, directrice exécutive du Partenariat mondial pour l’Éducation.

L’initiative Education Plus offre l’opportunité de tirer un maximum du potentiel de transformation des investissements en faveur des adolescentes et des jeunes femmes. Elle sera lancée au cours du Forum Génération Égalité qui sera organisé en France à Paris.

En savoir plus

Related

Feature Story

In Your Hands : dans les Caraïbes, les partenaires encouragent l’autodépistage du VIH au cours de la COVID-19

22 mars 2021

22 mars 2021 22 mars 2021Dans les Caraïbes, les acteurs de la riposte au VIH ont lancé la campagne « In Your Hands » (Dans tes mains) en faveur de l’autodépistage du VIH. Elle vise à encourager l’élaboration et la mise en œuvre de politiques adaptées dans le cadre d’une stratégie complète afin de garantir que la pandémie de COVID-19 ne soit pas à l’origine d’un recul du diagnostic du VIH.

Toutefois, même avant l’arrivée du coronavirus, la région était en retard pour atteindre l’objectif 2020 de 90 % de dépistage. De fait, en 2019, 77 % des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique. Une enquête menée par le Pan Caribbean Partnership against HIV and AIDS (PANCAP) et la Pan American Health Organization (PAHO) a révélé qu’en 2020 les services de dépistage du VIH dans les établissements de santé et au sein des communautés ont reculé dans 69 % des pays à cause de la COVID-19.

« Cette évolution signifie que les personnes ignorant leur séropositivité n'accèdent pas à un traitement antirétroviral vital. Par ailleurs, comme elles continuent de ne pas connaître leur statut sérologique, elles risquent ainsi de transmettre le virus », a expliqué Sandra Jones, conseillère technique pour le VIH/IST, la tuberculose et l’hépatite virale aux Caraïbes pour la PAHO.

« La pandémie de COVID-19 est l’occasion pour nous de chercher de nouvelles approches innovantes et efficaces », a ajouté le directeur du PANCAP, Rosmond Adams.

Selon James Guwani, le directeur du sous-bureau régional de l’ONUSIDA dans les Caraïbes, la priorité consiste à augmenter l’adoption du dépistage parmi la population masculine qui tend à être diagnostiquée plus tardivement. En 2019, 85 % des femmes vivant avec le VIH aux Caraïbes connaissaient leur statut sérologique, contre tout juste 72 % chez les hommes. Il est également nécessaire d’étendre la couverture du dépistage auprès des membres des populations clés qui peinent à accéder aux services anti-VIH à cause de la stigmatisation et de la discrimination.

L’Organisation mondiale de la Santé recommande de proposer l’autodépistage du VIH en tant que mesure complémentaire aux services fournis par des établissements de santé et des communautés. La précision et innocuité de l’autodépistage ont été prouvées et cette solution permet d’améliorer le taux de dépistage parmi les populations qui ne se feraient sinon pas tester.

Avec cette campagne, les partenaires militent pour que les politiques nationales pensent aussi à la communication en intégrant des informations permettant de renvoyer les utilisateurs et utilisatrices vers des services de prévention et de traitement du VIH, mais aussi luttent en faveur de normes minimums concernant l’approvisionnement et la distribution de kits d’autodépistage du VIH dans le secteur privé et public.

« Nous avons la conviction que l’autodépistage du VIH permettra de combler le retard pour atteindre le premier 90. Il peut cibler des personnes qui passent à travers les mailles du filet des services existants de dépistage du VIH, en particulier les populations où la couverture est faible et où le risque de contamination élevé. Il ne vient pas remplacer tous les services de dépistage, mais il devrait être intégré aux outils à disposition », a indiqué Victoria Nibarger, coordonnatrice du programme régional pour les Caraïbes du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR).

Sous l’égide d’un projet régional du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, une analyse de vérification et de faisabilité est en cours concernant l’introduction de l’autodépistage du VIH dans ces pays. Le Guyana a dès à présent annoncé des programmes pour mettre en place l’autodépistage cette année, et plusieurs autres pays se sont engagés à instaurer une politique adaptée ou ont déjà entamé la procédure.

L’ONUSIDA soutient la coordination de la campagne aux Caraïbes en mettant l’accent sur une stratégie de gestion des connaissances garantissant à tous les acteurs d’avoir les informations, les messages et les outils nécessaires pour effectuer des mesures efficaces de lobbying au niveau national. Une priorité essentielle consiste à garantir l’implication de la société civile et de répondre aux inquiétudes des communautés concernant la mise en œuvre des politiques d’autodépistage.

Des responsables de communautés de personnes vivant avec le VIH et de populations clés relaient actuellement l’appel en faveur de l’autodépistage. Tous et toutes recommandent d’augmenter les investissements dédiés aux activités de conseil consécutives au test et concernant le suivi du traitement tout au long de la riposte au VIH.

Deneen Moore, représentante aux Caraïbes de l’International Community of Positive Women, a déclaré : « Nous avons besoin de mieux aiguiller nos pairs afin que les personnes découvrant leur séropositivité aient quelqu’un vers qui se tourner. Nous avons également besoin de davantage de contrats sociaux afin que les organisations de la société civile puissent faciliter la prise de contact avec les personnes ayant un résultat positif. Notre implication dans le processus est primordiale. »

L’ONUSIDA, la PAHO, le PANCAP, le PEPFAR et la Caribbean Med Labs Foundation défendent ensemble cette action de sensibilisation.