Feature Story

Ouverture d’un centre d’accueil pour les travailleuses du sexe au Togo

24 mars 2021

24 mars 2021 24 mars 2021L’Association des Femmes Amazones Zen (AFAZ) aura attendu pendant des années l’ouverture d’un centre d’accueil à Lomé. C’est maintenant chose faite, les travailleuses du sexe ont désormais un endroit où trouver refuge et de l’aide dans la capitale togolaise.

Le centre a ouvert ses portes en octobre dernier grâce à un financement par le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida par le biais du projet Mettre fin au sida en Afrique de l’Ouest mis en œuvre par FHI 360. Il fournit des services de prévention et de dépistage du VIH, un traitement contre les infections sexuellement transmissibles, une prise en charge des personnes séropositives et des survivantes de violences basées sur le genre.

La coordonnatrice d’AFAZ, Honorine Têlé Mensah, déclare que les centres d’accueil comme le leur apportent de nombreux avantages à la communauté. Les femmes y trouvent une oreille attentive, des informations et des formations, ainsi qu’un lieu de rencontre et de partage. C’est un endroit où elles se sentent libres et à l'abri de la discrimination et la stigmatisation. « En libérant la parole des femmes et en leur donnant confiance en elles, nous leur permettons de devenir un exemple au sein de la communauté. Ainsi, le centre a un impact sur toute la communauté », indique-t-elle.

Mais les difficultés ne manquent pas. « Certaines personnes sont contre le dépistage et nous manquons parfois de colis alimentaires qui aident les personnes vivant avec le VIH à suivre leur traitement, ainsi que de produits comme les réactifs pour le dépistage du VIH. Les restrictions dues à la pandémie de la COVID-19 ne nous aident pas non plus. » Selon elle, il faudrait revoir le mode de financement et prendre en compte la fourniture d’articles comme les colis alimentaires.

« J’aimerais que tous les membres d’AFAZ au Togo puissent bénéficier de centres d’accueil et de prise en charge comme celui de Lomé », poursuit-elle. À l’avenir, elle souhaite voir le centre élargir son action. « Ce serait formidable si les membres pouvaient suivre des formations portant sur la création d’entreprise ou des activités générant des revenus », explique-t-elle.

« Les centres d’accueil sont souvent le seul endroit où les travailleuses du sexe ont accès à une prise en charge médicale, à des conseils juridiques et à d’autres services. Ce sont également des lieux où les travailleuses du sexe peuvent se réunir en toute sécurité, signaler des abus et créer une mobilisation en faveur de leurs droits », indique Eric Verschueren, directeur pays de l’ONUSIDA pour le Togo. « L’ONUSIDA soutient l’ouverture de nouveaux centres dans le pays. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

L’ONUSIDA et l’Union africaine renouvèlent leur partenariat pour une riposte au sida plus forte et plus résiliente sur le continent

17 mars 2021

17 mars 2021 17 mars 2021L’ONUSIDA et l’Union africaine viennent de signer un nouveau mémorandum d’accord en vue de renforcer leur partenariat et de renouveler l’engagement des États membres en faveur de l’éradication du sida en utilisant le Cadre catalytique pour éliminer le sida, la tuberculose et le paludisme à l’horizon 2030.

Le mémorandum engage les partenaires à lutter contre l’impact socioéconomique et politique du VIH en Afrique et à accélérer la réalisation de l’objectif de la couverture sanitaire universelle afin de sortir le sida de l’isolement. Il ouvrira la voie à des systèmes de santé plus résilients, souples et inclusifs en Afrique.

« Le renouvellement du mémorandum entre l’Union africaine et l’ONUSIDA ouvre de nouvelles possibilités de coopérations et de nouvelles opportunités pour mettre fin au sida en Afrique. Nous devons tenir cette promesse qui est réalisable », a déclaré Amira Elfadil Mohammed Elfadil, Commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, au cours de la cérémonie de signature.

Ce service de l’Union africaine, de son ancien nom le service des affaires sociales, assurera la coordination des services et des entités de la Commission de l’Union africaine pour garantir que le VIH demeure une priorité sur le continent et qu’il est intégré dans le développement au sens large, aux droits humains, à l’agenda humanitaire, de la paix et de la sécurité de l’Union africaine.

« Je suis ravie de signer le renouvellement du mémorandum avec l’Union africaine », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « L’Union africaine est l’un des partenaires fondamentaux de l’ONUSIDA. Je suis impatiente de renforcer nos relations afin de mettre les communautés au cœur de la riposte au VIH, de lutter contre d’autres défis sanitaires comme la COVID-19 et de réduire les inégalités qui fragilisent les populations. »

2021 est une année charnière, alors que les États membres des Nations Unies doivent renouveler leur engagement en faveur de la riposte au VIH en adoptant une nouvelle déclaration politique en juin. L’accord de partenariat avec l’Union africaine est signé alors que le continent fait face à des systèmes de santé surchargés et sous-financés mis à mal par la pandémie de COVID-19.

Region/country

- West and Central Africa

- Benin

- Burkina Faso

- Burundi

- Cameroon

- Cape Verde

- Central African Republic

- Chad

- Congo

- Côte d'Ivoire

- Democratic Republic of the Congo

- Equatorial Guinea

- Gabon

- Gambia

- Ghana

- Guinea-Bissau

- Guinea

- Liberia

- Mali

- Mauritania

- Niger

- Nigeria

- Sao Tome and Principe

- Senegal

- Sierra Leone

- Togo

- Middle East and North Africa

- Afghanistan

- Algeria

- Bahrain

- Djibouti

- Egypt

- Iraq

- Islamic Republic of Iran

- Jordan

- Kuwait

- Lebanon

- Libya

- Morocco

- Oman

- Qatar

- Saudi Arabia

- Somalia

- Sudan

- Syrian Arab Republic

- Tunisia

- United Arab Emirates

- Yemen

- Eastern and Southern Africa

- Angola

- Botswana

- Comoros

- Eritrea

- Ethiopia

- Kenya

- Lesotho

- Madagascar

- Malawi

- Mauritius

- Mozambique

- Namibia

- Rwanda

- Seychelles

- South Africa

- South Sudan

- Eswatini

- Uganda

- United Republic of Tanzania

- Zambia

- Zimbabwe

Related

Feature Story

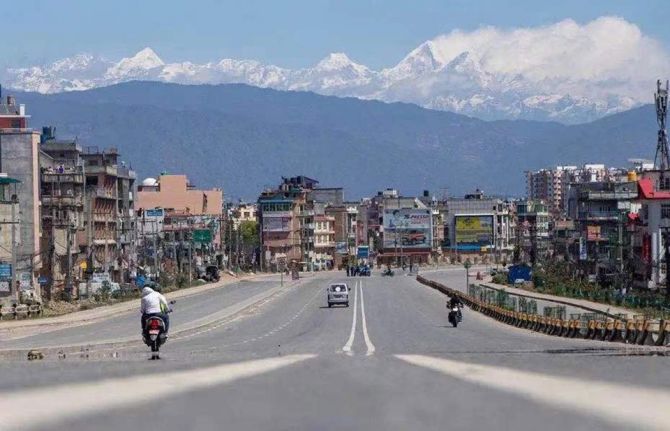

Bloqué au Népal sans antirétroviraux

15 mars 2021

15 mars 2021 15 mars 2021Wang Tang (nous avons changé son nom) n’avait jamais été au Népal de sa vie, mais, fin mars 2020, c’était l’un des rares pays à n’avoir pas fermé ses frontières avec la Chine. Brûlant de quitter Beijing après être resté cloîtré chez lui pendant des mois à cause de l’épidémie de coronavirus qui se propageait à travers toute la Chine, il a acheté un billet d’avion.

Mais quelques jours après son arrivée, alors qu’il se trouvait à Pokhara, la quatrième étape de son voyage, les autorités locales ont annoncé la mise en quarantaine de la ville. À ce moment-là, Wang Tang entendait dire que le confinement allait durer un mois tout au plus.

Séropositif, il avait dans ses bagages suffisamment d’antirétroviraux pour cette période. Toutefois, il a appris peu après que la réouverture de la ville allait être repoussée. Pour lui, cela signifiait que ses réserves de médicaments à prendre régulièrement pour rendre indétectable sa charge virale et rester en bonne santé n’allaient peut-être pas suffire.

M. Wang a eu des sueurs froides en comptant ses derniers comprimés. Il n’avait aucune idée d'où s’en procurer de nouveaux.

Le confinement s'installait, donnant l’impression de s’éterniser. M. Wang a alors commencé à prendre ses médicaments un jour sur deux afin de les faire durer.

Il a contacté ses amis en Chine en espérant qu’ils pourraient envoyer des médicaments au Népal, mais en vain. Le pays était confiné, rien ne passait la frontière.

M. Wang a ensuite appelé son ami Mu-Mu, responsable de Beijing Red Pomegranate, une organisation non gouvernementale fournissant bénévolement des services aux personnes vivant avec le VIH. Par son biais, M. Wang avait découvert comment obtenir un traitement du VIH après avoir été diagnostiqué positif. Au fur et à mesure des années, Mu-Mu avait su gagner la confiance de son ami. Il a alors contacté le bureau pays de l’ONUSIDA pour la Chine afin de savoir s’il était possible de fournir des médicaments à M. Wang. Un membre du personnel de l’ONUSIDA s’est empressé d'avertir le bureau au Népal.

Tout est allé tellement vite que M. Wang a été surpris de recevoir un message de Priti Acharya, qui travaille pour AHF Nepal. Elle avait été informée de la situation par le bureau local de l’ONUSIDA et lui annonçait qu’elle s’occupait de lui livrer ses médicaments.

Le lendemain, Mme Acharya a fait 15 km en moto sur des routes poussiéreuses afin d’atteindre le point de rendez-vous avec M. Wang. Alors qu’il descendait de la montagne pour la rejoindre, Mme Acharya, en sueur, l’attendait sous le soleil de midi.

« J’étais tellement heureux et reconnaissant de son engagement. Elle m’a répondu avec un de ces sourires rayonnants typiquement népalais et m’a indiqué clairement la posologie du médicament », se souvient M. Wang.

Après avoir pris une photo ensemble, M. Wang a regardé Mme Acharya s’éloigner en moto. Il se souviendra toujours de sa silhouette disparaissant au loin. Pour ce rendez-vous de cinq minutes, Mme Acharya avait fait plus de 30 km aller-retour.

« Pendant quinze jours environ, j’ai souffert et j’avais peur presque tous les jours à cause du manque de médicaments et de la solitude, car j’étais seul à l’étranger. Je ne pouvais pas croire d’avoir reçu mes antirétroviraux en un temps record », continue M. Wang. Après son périple, il a écrit à Mme Acharya pour la remercier. Il lui a expliqué l’importance des médicaments qu’elle lui avait apportés : « ils m’ont sauvé la vie. »

À la fin de son séjour au Népal, M. Wang a voulu faire un geste en faveur de l’ONUSIDA. Photographe expérimenté, il a proposé une séance photo gratuite au bureau népalais de l’ONUSIDA.

Il a choisi comme modèle Gopal Shrestha, ancien footballeur, représentant d’une association de lutte contre le VIH au Népal et première personne vivant avec le VIH à avoir atteint le sommet du mont Everest. Après avoir découvert sa séropositivité en 1994, M. Shrestha a lancé la Step-Up Campaign et a passé plusieurs années à gravir des montagnes dans le monde entier avec l’ambition d’insuffler de la force et du courage aux personnes vivant avec le VIH.

En 2019, M. Shrestha a atteint le plus haut sommet du monde, le mont Everest, ce qui a marqué une étape historique pour les personnes séropositives. « Si 28 000 personnes ont déjà réussi l’ascension du mont Everest, pourquoi pas moi ? », a-t-il indiqué. « En gravissant le toit du monde, je voulais montrer que nous sommes toutes et tous pareils et qu'ensemble nous pouvons faire une différence. »

« Dès que je l’ai vu, j’ai su que c’était un homme distingué », a expliqué M. Wang. Sans avoir besoin d’instructions, M. Shrestha a pris naturellement la pose devant l’objectif. Il rayonnait de confiance en soi et de charme. Ses yeux, satisfaits et clairs, renvoyaient la beauté de la nature. « Les yeux sont vraiment le miroir de l’âme », a déclaré M. Wang.

M. Wang est impatient de revenir au Népal. Après la pandémie, les rives du lac qui bordent la ville de Pokhara déborderont de touristes et M. Wang est désireux de voir la ville à nouveau bourdonner de vie.

Notre action

Related

Feature Story

Lutter contre les inégalités réduit la prévalence du VIH

15 mars 2021

15 mars 2021 15 mars 2021Les écarts dans la riposte au VIH, les infections qui en résultent et le taux de mortalité par maladies opportunistes suivent les lignes de faille des inégalités.

Des données provenant de 46 pays d’Afrique subsaharienne révèlent une corrélation entre la prévalence du VIH et la disparité des revenus. Après avoir étudié l’éducation, les inégalités entre les sexes et le revenu par habitant, les études montrent qu’une augmentation d’un point dans le rapport 20:20 d’un pays (rapport entre la masse des revenus perçus par les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres) correspond à une augmentation de deux points de la prévalence du VIH.

Prévalence du VIH et inégalités de revenus, pays d’Afrique subsaharienne, 2019

Notre action

Related

Feature Story

Observatoire des services de lutte contre le VIH et la tuberculose en République démocratique du Congo

16 mars 2021

16 mars 2021 16 mars 2021L’UCOP+, l’Union congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH, avec l’aide financière et technique de l’ONUSIDA, a mis en place le projet d’Observatoire conçu pour collecter et analyser des données en vue de guider l’action pour améliorer la qualité des services de lutte contre le VIH.

« L’Observatoire est une initiative reposant sur les communautés. Il étudie l’accès et la qualité des services relatifs au VIH seul et combiné à la tuberculose. Il a pour objectif principal d’aider le gouvernement et la société civile à élaborer et mettre en place des mesures nationales répondant aux normes et standards internationaux », explique Natalie Marini, conseillère sur les droits humains et le genre auprès du bureau pays de l’ONUSIDA pour la République démocratique du Congo.

L’Observatoire a vu le jour suite à des ruptures de stock répétées de traitement contre le VIH et la tuberculose, à des demandes de paiement pour des services censés être gratuits, à la persistance de la stigmatisation, de la discrimination et des violations des droits humains et aux longues distances à parcourir pour accéder à une prise en charge médicale. Trois domaines font l’objet d’un suivi mensuel : la disponibilité des services, la qualité de la prise en charge, y compris la disponibilité des médicaments, ainsi que l’accessibilité des soins.

Cette initiative montre l’importance de la collaboration entre la société civile, les services de santé et les donateurs au sein de la riposte au VIH. Elle a permis d’améliorer les services conjoints du VIH et de la tuberculose dans les établissements de santé. « L’Observatoire est un outil indispensable qui nous fournit les premiers indices sur les stocks », indique Aimé Mboyo, directeur du Programme national de lutte contre le sida. « Il nous aide énormément. » Les données fournies par l’Observatoire viennent s’ajouter à celles du Système national d’information sanitaire (SNIS).

Depuis son lancement en 2013, l’Observatoire a permis de réduire le coût de l’accès aux soins dans certains établissements de santé, d’anticiper et de ralentir les ruptures de stock. L’Observatoire fait également reculer l’auto-stigmatisation en respectant les usagers et usagères des services et en les plaçant au cœur du système. « Avant, je n’avais pas mon mot à dire sur la prise en charge que l’on me proposait », raconte Joséphine Ntumba (nous avons changé son nom) qui vit avec le VIH. « Maintenant, je peux donner mon avis et contribuer au changement. »

Le concept d’« observatoire communautaire » se révèle être un succès et figure maintenant dans la note de cadrage du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à destination de la République démocratique du Congo. Il reste toutefois encore fort à faire, car il ne couvre à l’heure actuelle que trois des 23 services de santé provinciaux.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Groupe de travail multipartite pour la réunion de haut niveau sur le VIH : appel à nominations de personnes vivant avec le VIH, de membres de populations clés et d’autres communautés touchées par le VIH

10 mars 2021

10 mars 2021 10 mars 2021Du 8 au 10 juin 2021, l’Assemblée générale des Nations Unies tiendra sa première réunion de haut niveau sur le VIH depuis 2016.

Afin de préparer cette rencontre, une consultation multipartite sera organisée en ligne avant la fin avril 2021. Elle regroupera des communautés et des parties prenantes qui participeront également à d’autres activités en amont et pendant la réunion de haut niveau proprement dite.

Afin de garantir l’implication de la société civile et d’assurer un processus participatif, ouvert et transparent, l’ONUSIDA constitue actuellement un groupe de travail multipartite réunissant des représentant-es de la société civile et du secteur privé. La composition définitive de cette équipe sera connue fin mars. Ce groupe conseillera l’ONUSIDA sur le format, le thème et le programme de la consultation multipartite et aidera à identifier les intervenant-es à cette consultation, à la plénière de la réunion de haut niveau et aux tables rondes.

L’ONUSIDA demande aux différents réseaux spécifiques de faire usage de leurs propres réseaux et processus de sélection afin de nommer des personnes susceptibles de faire partie du groupe de travail. L’ONUSIDA et la délégation d’organisations non gouvernementales du Conseil de coordination du Programme sélectionneront des participant-es pour chacune des catégories suivantes :

- Un ou une représentant-e ayant révélé publiquement sa séropositivité et appartenant à un réseau de personnes vivant avec le VIH.

- Un ou une représentant-e ayant révélé publiquement sa séropositivité et appartenant à un réseau de femmes vivant avec le VIH.

- Un ou une représentant-e ayant révélé publiquement sa séropositivité et appartenant à un réseau de jeunes vivant avec le VIH.

- Un ou une représentant-e de chaque population clé (toxicomanes, travailleur-ses du sexe, personnes transgenres, gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, population carcérale).

- Un ou une membre de la délégation d’organisations non gouvernementales du Conseil de coordination du Programme de l’ONUSIDA.

- Un ou une représentant-e d’une organisation de femmes, travaillant en particulier sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

- Un ou une représentant-e d’une organisation de jeunes, travaillant en particulier sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

- Un ou une représentant-e du secteur privé.

- Un ou une représentant-e d’une organisation confessionnelle.

- Un ou une représentant-e de réseaux ou d’organisations de peuples autochtones.

- Un ou une représentant-e de réseaux ou d’organisations de personnes handicapées.

- Un ou une représentant-e d’une organisation en lien avec la tuberculose et le VIH.

« Le succès de la réunion de haut niveau dépend de l’implication de personnes vivant avec le VIH, de populations clés et d’autres communautés prioritaires. Les communautés ouvrent depuis toujours la voie de la riposte au VIH. Elles savent ce qui est indispensable pour garantir que tout le monde, partout, dispose des moyens nécessaires pour se protéger d’une infection au VIH et pour assurer la survie et l’épanouissement des personnes vivant avec le VIH. Le groupe de travail est une plateforme participative essentielle à la préparation de la réunion. Comme cette équipe spéciale se composera d’un nombre restreint de personnes, nous accordons une importance primordiale à la nomination de personnes entretenant des liens étroits à travers toutes leurs communautés et toutes les régions, afin d’embrasser la situation dans toute sa complexité. Les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et d’autres groupes touchés par le VIH auront d'autres occasions de s’impliquer au cours des mois précédant la réunion de haut niveau », a déclaré Laurel Sprague, responsable/conseillère spéciale de l’ONUSIDA pour l’implication des communautés.

Les réseaux de la société civile et les parties prenantes intéressées sont priés de communiquer ici le 16 mars 2021, 18 h CET au plus tard, les personnes qu’ils ont sélectionnées. L’appel à nominations détaillé est disponible ici.

EN SAVOIR PLUS

LES NOMINATIONS SONT À ENVOYER AU PLUS TARD LE 16 MARS 2021

Related

Feature Story

Nigeria : mettre l’accent sur les populations engendre de nets progrès

05 mars 2021

05 mars 2021 05 mars 2021Le Nigeria montre aujourd’hui qu’il est possible d’améliorer les services du VIH en mettant les populations au cœur de la riposte au sida. En 2018, l’étude des indicateurs et de l’impact du VIH/sida au Nigeria avait identifié 10 états où la prévalence du VIH dépassait les 2 %, dont neuf où le traitement du VIH était encore largement insuffisant et qui risquaient de décrocher si rien n’était fait. La riposte nationale au sida a mis l’accent sur ces états au cours d’une action concertée qui a reçu l’aide du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial).

En 2020, alors que les services de lutte contre le VIH étaient perturbés dans de nombreux pays, le programme nigérian soutenu par le PEPFAR a accompli des progrès considérables et a même dépassé certains objectifs.

« Les progrès réalisés par le Nigeria avec l’aide du PEPFAR et du Fonds mondial en 2020 sont un grand pas en avant pour atteindre la couverture totale du traitement et pour espérer contrôler l’épidémie et mettre fin au sida dans ces états et dans l’ensemble du pays », a déclaré le ministre nigérian de la Santé, Osagie Ehanire.

La direction du PEPFAR et les partenaires opérationnels ont agi rapidement et accéléré leurs programmes d’implication des communautés. Ils ont puisé dans les structures existantes de réseaux communautaires afin de garantir la continuité des services de lutte contre le VIH.

« Grâce au PEPFAR et à ses partenaires opérationnels, le Nigeria a été en mesure non seulement de préserver les services de lutte contre le VIH existants, mais aussi d’élargir leur portée, alors même que le pays était concerné par les mesures de confinement dues à la COVID-19 », a expliqué Gambo Aliyu, Directeur général de la National AIDS Coordination Agency. « 279 000 personnes vivant avec le VIH ont commencé un traitement au cours de cette période. Du jamais vu ! »

Le PEPFAR et ses partenaires opérationnels ont utilisé des données, des bonnes pratiques et des informations fournies par les communautés en vue d’élaborer une offre de services prenant en compte les besoins des individus. Devant l'impossibilité d'une offre unique, l'initiative pourvoit aux besoins variés des différentes populations servies.

Des réseaux communautaires existants, notamment des réseaux de populations clés et des groupes sociaux, ont été consultés afin d’offrir les services dont les personnes ont vraiment besoin, que ce soit chez elles, lors de rassemblements sociaux ou via des groupes d’entraide. L’objectif était de réduire les contacts avec les infrastructures.

Les équipes communautaires pour la thérapie antirétrovirale (équipes CART) se sont rendues dans des régions reculées dans tout le pays ainsi que dans des zones soumises à un confinement à cause de la COVID-19. Des programmes, comme la délivrance de thérapie antirétrovirale pour trois mois de traitement au minimum et les services pour la charge virale, ont été fournis sur les points de collecte du traitement. Cela a non seulement permis aux prestataires communautaires de garder les personnes sous traitement, mais a aussi vu un nombre record de personnes vivant avec le VIH commencer une thérapie. D’ici fin 2020, la majorité des personnes suivant un traitement faisait partie du programme de délivrance de thérapie pour plusieurs mois qui a eu un impact non négligeable sur la rétention et l’observance du traitement.

Une procédure de collecte d’échantillons de charge virale au sein des communautés, d’envoi à des laboratoires d’analyse et de communication des résultats aux personnes par le biais des établissements de soin a eu des répercussions positives sur la couverture de la charge virale. Les réseaux communautaires ont étendu le dépistage indicateur ce qui a permis d’assurer la continuité, la sécurité et des améliorations au sein du dépistage et de l’identification des contaminations.

Les progrès suivants ont été enregistrés à toutes les étapes de la stratégie 90–90–90 :

- En 2020, plus de 279 000 personnes supplémentaires vivant avec le VIH ont commencé un traitement, dont plus de 131 000 uniquement au quatrième trimestre et qui sont encore prises en charge. PEPFAR Nigeria affiche une réussite extraordinaire. Ses efforts pour accélérer l’identification de personnes vivant avec le VIH et leur accompagnement vers les structures de prise en charge portent leurs fruits trimestre après trimestre. L’augmentation du nombre de personnes séropositives sous traitement a permis à sept états supplémentaires d’approcher de la couverture totale du traitement depuis le début de la stratégie de « déferlement » qui s’est traduite par un élargissement considérable des mesures d’intervention. 25 % environ de la croissance globale revenaient aux populations clés. De fait, le nombre de personnes sous traitement a triplé au sein de la plupart de ces groupes. Les populations clés affichaient également un taux de dépistage de plus de 10 %.

- Augmentation de la prise de prophylaxie pré-exposition (PPrE), notamment parmi les populations clés. Le nombre de nouvelles personnes prenant une PPrE est passé de 2 000 environ au cours du troisième trimestre 2020 à près de 23 000 au quatrième trimestre.

- Le déploiement des ordonnances pour plusieurs mois a été un facteur déterminant pour renforcer la continuité du traitement. Elle est passée de 55 % au premier trimestre 2020 à 94 % au dernier trimestre.

- Amélioration de la couverture (88 %) et de la suppression (93 %) de la charge virale au troisième trimestre en s’appuyant sur les avancées précédentes et en les préservant afin de parvenir au troisième objectif 90 dans un peu plus de six trimestres.

- Le programme du PEPFAR dédié aux orphelins et orphelines et aux enfants vulnérables a atteint et même dépassé tous ses objectifs pour l’année dernière, y compris en ayant apporté une aide à plus d’un million d’orphelins et orphelines et d’enfants vulnérables à la fin 2020. Par ailleurs, 98 % des enfants de moins de 18 ans au sein du programme dédié aux orphelins et orphelines et aux enfants vulnérables ont un statut sérologique documenté et près de la totalité des enfants testés positifs au VIH ont commencé un traitement.

Ces résultats n’auraient pas pu être atteints sans l’aide d’organisations communautaires. « Le Network of People Living with HIV/AIDS in Nigeria (NEPWHAN) souhaite remercier le PEPFAR qui implique sans cesse nos membres à travers le pays lorsqu’il s’agit de fournir des services de lutte contre le VIH aux personnes séropositives », a déclaré Ibrahim Abdulkadir, coordonnateur national du NEPWHAN. « Cela permet d’améliorer le suivi de la prise en charge et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH, ainsi que la suppression de la charge virale chez les personnes séropositives suivant une thérapie antirétrovirale. »

Le PEPFAR Nigeria a élaboré cette stratégie afin que la population nigériane puisse se l’approprier. Le Fichier de données nationales et la Stratégie d’harmonisation nationale sont des éléments constitutifs essentiels d’une politique pérenne et durable dans les domaines de la santé publique et des services de santé afin de mettre fin à l’épidémie de sida dans le pays.

« Je suis extrêmement impressionné par les progrès accomplis par le PEPFAR Nigeria en collaboration avec le gouvernement du Nigeria, des partenaires et des alliés. Ils ont identifié énormément de Nigérians et Nigérianes vivant avec le VIH, et ils ont aussi réussi à les convaincre de commencer et de respecter un traitement qui leur sauvera la vie », a indiqué Bill Paul, coordonnateur adjoint de la qualité du programme au sein du bureau du Coordonnateur général des États-Unis pour le sida. « Sans volonté politique favorable aussi bien au sein du gouvernement que de l’ambassade des États-Unis, ils n’auraient pas pu continuer sur leur lancée à cause des répercussions de la COVID-19. »

Capitalisant sur ces réussites, le Nigeria est en bonne voie pour atteindre les objectifs 95–95–95 bien avant l’échéance de 2030.

Fin 2020, les objectifs de traitement 90–90–90 affichaient 73–89–78. Autrement dit 73 % des personnes séropositives étaient diagnostiquées, 89 % d’entre elles étaient sous traitement et 78 % de ces dernières avaient une charge virale indétectable.

La proposition de nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le sida appelle à placer les populations au centre de la riposte au VIH, à autonomiser les communautés et à réduire les inégalités. « Le Nigeria est en passe de devenir le prochain pays à maîtriser son épidémie de VIH, après l’Afrique du Sud. Nous avons toutes les cartes en main pour y parvenir et je salue les efforts du PEPFAR pour collaborer avec le gouvernement, les communautés et les partenaires et démontrer ainsi que la seule manière de mettre fin à cette pandémie consiste à travailler avec les communautés touchées », a conclu Erasmus Morah, Directeur pays de l’ONUSIDA pour le Nigeria.

Related

Feature Story

Accélérer et étendre les services anti-VIH en République centrafricaine

11 mars 2021

11 mars 2021 11 mars 2021La République centrafricaine a accompli des progrès notables dans sa riposte au VIH au cours des quatre dernières années. Les nouvelles infections continuent de baisser et le nombre de personnes sous antirétroviraux est ainsi passé de moins de 25 000 en 2016 à plus de 47 000 en 2019.

Malgré ces progrès, la République centrafricaine reste loin des objectifs 90-90-90. Ainsi, moins de la moitié des 100 000 personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement et le gouvernement estime que moins de 20 % des personnes sous traitement ont une charge virale indétectable. Par ailleurs, la qualité de la prise en charge des personnes suivant une thérapie est insuffisante. Des études récentes révèlent un taux très élevé d’échec immunologique et thérapeutique chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement.

Diverses causes contribuent à cette situation, notamment la prise en charge « hospitalo-centrée », l’indisponibilité du suivi biologique dans les zones rurales, les moyens humains et matériels insuffisants dans les établissements de santé et les laboratoires, ainsi que l’absence d’approches communautaires favorisant l'observance et la sensibilisation. À ces facteurs systémiques, il faut ajouter le fait que depuis décembre 2020, le pays est confronté à une résurgence de la crise politique et sécuritaire qui complique l’accès aux traitements.

Il est nécessaire de simplifier et d’adapter la cascade des services liés au VIH en vue de tenir compte des préférences et des attentes des différents groupes de personnes vivant avec le VIH tout en réduisant les charges inutiles pesant sur le système de santé. La République centrafricaine s’est fixé pour nouvel objectif une prise en charge centrée sur les personnes.

Le pays a pour ambition de diversifier, d'accélérer et de généraliser les services différenciés. L’Initiative catalytique promue par l’ONUSIDA avec le soutien financier du Luxembourg permet de soutenir le pays dans la réalisation de cette ambition. Une première étape décisive a été franchie avec l’organisation d’une table ronde sur « l’initiative catalytique sur les services différenciés de VIH et de tuberculose. » Cette rencontre a réuni le ministère de la Santé, le Comité National de Lutte contre le SIDA, la société civile, des personnes vivant avec le VIH, des acteurs de la tuberculose, des populations clés, des organisations de jeunesse, l’ONU, Médecins Sans Frontières et la Croix-Rouge française.

Les participants ont passé en revue les programmes pilotes de services différenciés existants dans le pays ainsi que les obstacles liés à leur mise en œuvre. Tous ont souligné la nécessité urgente d’étendre les services différenciés, en particulier dans le contexte actuel d’insécurité croissante et de défis humanitaires qui rendent difficile l’accès des patients aux services de lutte contre le VIH et la tuberculose.

Comme l’a souligné Patrick Eba, Directeur Pays de l’ONUSIDA pour la République centrafricaine, « c’est dans le contexte actuel de crise sécuritaire que l’approche des services différenciés a toute sa valeur en République centrafricaine. »

Les participants ont convenu des activités à mettre en œuvre dans le cadre de l’initiative et ont validé le calendrier de réalisation du projet afin d’améliorer la qualité de la prise en charge et du suivi biologique des personnes vivant avec le VIH et la tuberculose, en encourageant la mise en œuvre des services différenciés.

Marie-Charlotte Banthas Bata, Directrice de la Lutte contre les Maladies transmissibles au ministère centrafricain de la Santé et de la Population, ci-dessus centre, s’est félicitée « de cette opportunité offerte par l’ONUSIDA pour lever les goulots d’étranglement afin améliorer la prise en charge globale du VIH. »

Bienvenu Gazalima, Président du Réseau National des associations de personnes vivant avec le VIH en République centrafricaine, a mis l’accent sur le fait que « les organisations communautaires doivent être au centre de la mise en œuvre des approches différenciées. »

Les prochaines étapes clés seront la documentation des approches différenciées existantes dans le pays et l’élaboration d’un document d’orientation national permettant d’élargir leur couverture.

Region/country

Related

Feature Story

Les enfants séropositifs ont toujours moins accès au traitement du VIH que les adultes

08 mars 2021

08 mars 2021 08 mars 2021Dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne fortement touchés par l’épidémie, la couverture du traitement du VIH reste inférieure chez les enfants séropositifs par rapport aux adultes. Pour tous les pays, elle était en 2019 de 53 % seulement [36-64 %], un échec mondial qui se traduit par le fait que 840 000 enfants vivant avec le VIH sur 1,8 million [1,3 million-2,2 millions] n’obtenaient pas les soins qui auraient pu leur sauver la vie.

Couverture de la thérapie antirétrovirale chez les enfants et les adultes, pays d’Afrique subsaharienne appartenant à l’initiative Start Free, Stay Free, AIDS Free, 2019

Alors que l’infection verticale recule, la proportion d’enfants séropositifs âgés de 5 à 14 ans augmente. Sur les 840 000 enfants environ vivant avec le VIH sans traitement en 2019, 560 000 appartenaient à cette classe d’âge. Nous devons intensifier les efforts pour identifier et soigner ces enfants dont la séropositivité n’est pas diagnostiquée. Une stratégie consiste à s’assurer d’atteindre les enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents de maladies opportunistes en intégrant les services de dépistage du VIH au sein des programmes d’aide aux orphelins, orphelines et autres enfants vulnérables.

Par ailleurs, des études indiquent que de nombreuses personnes suivant un traitement du VIH ont des proches, y compris des enfants, qui ne connaissent pas leur statut sérologique. Tester les membres de ces familles à l’aide d’un dépistage indicateur respectant les droits et sensible au genre peut être une stratégie efficace pour identifier les enfants plus âgés vivant avec le VIH. Le dépistage familial indicateur raccourcit également le début de la prise en charge, avec des taux de démarrage variant de 42 % à 96 % selon plusieurs études. De telles approches pensées pour les familles permettent également aux parents et à leurs enfants d’accéder ensemble aux soins, ce qui améliore l’observance des traitements.

Notre action

Related

Feature Story

En République démocratique du Congo, une coalition œuvre pour mettre fin aux violences sexuelles et sexistes

09 mars 2021

09 mars 2021 09 mars 2021La République démocratique du Congo souffre d’une instabilité politique endémique depuis les années 1990 et est régulièrement le théâtre d’attaques visant la population civile, de violences entre groupes ethniques, de viols et d’autres formes de violence sexuelle, et d’assassinats. Les violences sexuelles visant les adolescentes et les jeunes femmes sont monnaie courante.

La pandémie de violence à l’égard des femmes et des filles continue de toucher une femme sur trois au cours de sa vie. Elle est un facteur fondamental d’infection au VIH. Dans les régions très touchées par le virus, comme l’Afrique subsaharienne, les femmes victimes de violence exercée par un partenaire intime ont 50 % plus de risque de vivre avec le VIH. Quant aux hommes perpétuant des violences à l’égard des femmes, ils ont tendance à être davantage exposés au VIH et à utiliser moins fréquemment de préservatifs ce qui augmente le risque de transmission du VIH.

Selon la dernière enquête démographique et de santé de la République démocratique du Congo, la prévalence du VIH est trois fois plus élevée chez les femmes âgées de 15 à 49 ans (1,1 %) que chez les hommes de la même tranche d’âge (0,4 %). Par ailleurs, elle est deux fois plus importante chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans (0,46 %) que chez les jeunes hommes du même âge (0,22 %).

Le Réseau National des ONG pour le Développement de la Femme (RENADEF), une plateforme regroupant près de 350 groupes non gouvernementaux agissant pour améliorer la condition des femmes, affronte bille en tête ce problème. Bénéficiant d’une aide du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le RENADEF mène un projet de sensibilisation sur le thème des droits et de la santé sexuelle et reproductive, et aborde aussi le VIH. Il souhaite ainsi faciliter l’accès aux services d’assistance et encourager un changement de comportement chez les adolescentes et les jeunes femmes dans les 16 provinces les plus touchées par le VIH.

En collaboration avec des professionnels de soins de santé, près de 200 pairs-éducateur-rices et mentors ont reçu une formation sur la santé sexuelle et reproductive et ont mené plus de 600 réunions d’information dans différents contextes, notamment des écoles et des communautés. Ils se sont ainsi adressés à plus de 6 500 personnes, dont 2 500 filles.

« Je ne savais rien des infections sexuellement transmissibles et de leurs conséquences sur ma vie, mais j’ai eu la chance de participer à une réunion de sensibilisation organisée par des pairs-éducateur-rices et des mentors habitant dans mon quartier. À la fin de la réunion, j’ai abordé une des intervenantes pour lui expliquer mon problème. Elle m’a donné des conseils et m’a aiguillée vers un centre de santé où on s’est occupé gratuitement de moi et maintenant je vais bien », raconte Nathalie Nyembwe (nous avons changé son nom), qui a participé à une réunion d’information.

Ce projet soutient également les centres apportant une assistance psychosociale, juridique et judiciaire aux survivantes de violences sexuelles. Depuis 2018, des cliniques ont apporté un soutien psychologique à près de 5 500 personnes et une assistance juridique/judiciaire à plus de 3 500 survivantes de violences sexuelles.

Les activités de sensibilisation des communautés, le renforcement des centres juridiques et l’aide apportée aux survivantes de violences sexuelles ont permis d’augmenter le nombre de signalements de viols.

« Il est particulièrement important, surtout lorsque l’on pense à notre expérience avec la COVID-19, de reconnaître l’importance du rôle des femmes lorsqu'il s'agit de protéger les autres face aux violences, de fournir une assistance sans faille aux familles vulnérables et de garantir l’accès à la nourriture et aux médicaments. Les femmes apportent une aide précieuse qui permet de garder le lien entre les personnes et leur voisinage, les services et les informations, tout en veillant à ce que leur foyer demeure un espace sûr où leurs enfants et leurs familles continuent d’apprendre et de s’épanouir dans la société », a déclaré Susan Kasedde, Directrice pays de l’ONUSIDA pour la République démocratique du Congo.

Au titre de moteur du Partenariat mondial pour l’élimination de la discrimination liée au VIH, la République démocratique du Congo a aujourd’hui une chance unique de renforcer la mise en œuvre d’actions coordonnées, complètes et à grande échelle qui impliquent de nombreuses parties prenantes, mais aussi de créer des synergies en faveur de l’égalité des sexes dans tous les secteurs.