Feature Story

Disparités des services contre les violences familiales

08 février 2021

08 février 2021 08 février 2021De nombreuses formes de violence pèsent sur la vie de filles et de femmes, de personnes séropositives et de populations clés. En 2019, dans des dizaines de pays, les autorités nationales et des responsables de la société civile ont indiqué à l’ONUSIDA l’existence de mesures et services variés visant à protéger la santé, la sécurité et la sécurité des survivants et survivantes de violences familiales et sexuelles. Toutefois, la mise en œuvre et l’application de ces politiques et de ces législations varient énormément, y compris pour ce qui est de leur couverture et de leur qualité.

Des enquêtes menées dans le monde montrent que les efforts de prévention accusent également un retard important ce qui transparaît à travers le taux élevé de violence exercée par un partenaire intime. Des études menées dans 46 pays entre 2014 et 2018 concluent que 19,7 % des femmes et des adolescentes (entre 15 ans et 49 ans) mariées et en couple ou qui l’ont été ont signalé avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d’un partenaire intime au cours des 12 mois précédents.

Pays avec des établissements apportant des soins et une assistance médicale et psychologique aux femmes et aux hommes victimes de violences sexuelles, pays ayant des données disponibles, 2019

Pays ayant des dispositions concernant la violence familiale, pays ayant des données disponibles, 2019

Related

Feature Story

« C’est peut-être moi qui ai eu de la chance »

03 février 2021

03 février 2021 03 février 2021La vie de Martha Clara Nakato a changé du jour au lendemain suite à un test spontané du VIH qui s’est révélé positif. Lorsque cette citoyenne ougandaise a découvert sa séropositivité, elle avait 14 ans et n’avait jamais eu de rapports sexuels.

« Je suis juste allée avec mon frère jumeau pour ne pas qu’il fasse le test tout seul. Je n’aurais jamais cru qu’un dépistage allait changer ma vie à jamais », explique-t-elle en se souvenant du choc et de la confusion qui ont suivi l’annonce du résultat.

Le test de son frère s’est quant à lui révélé négatif.

Mme Nakato a appris peu après par son père qu’elle était née avec le VIH. Elle était la seule sur huit enfants à avoir été contaminée par leur mère séropositive qu’elle a perdue à cinq ans des suites de maladies opportunistes.

« Je ne sais pas pourquoi cela m’est arrivé. Si cela se trouve, c’est moi qui ai eu de la chance. Peut-être qu’il y avait une raison à cela pour moi. Quand je regarde mon passé, je sais maintenant que la seule manière de découvrir sa raison d’être consiste à penser à la chose qui fait le plus mal », raconte Mme Nakato.

Mme Nakato a puisé dans sa douleur pour agir. Elle travaille aujourd’hui en tant que militante des droits humains et de la lutte contre le VIH au sein de l’Uganda Network of Young People Living with HIV/AIDS (UNYPA).

En 2019, pour la sixième campagne mondiale de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, elle est l’une des cinq personnes à avoir été choisies pour illustrer la lutte du Fonds mondial.

« Je fais beaucoup de mentorat et d’interventions pour motiver les gens », explique Mme Nakato qui puise dans sa propre histoire pour montrer comment le respect du traitement du VIH permet aux personnes séropositives de vivre pleinement et en bonne santé.

L’activité de sensibilisation et de mentorat de Mme Nakato implique beaucoup d’interactions avec des jeunes directement dans leurs communautés. Suite à l’arrivée de la COVID-19, elle a dû revoir sa manière de rencontrer ce public tout en respectant les mesures d’éloignement physique mises en place.

« Il n’était plus possible de réaliser la plupart des interventions en face à face. Nous avons eu beaucoup de mal à entrer en contact avec les jeunes vivant dans les zones rurales qui n’ont pas accès à Internet ou un smartphone », se souvient Mme Nakato.

Mme Nakato et son équipe ont alors pris conscience de l’importance de rencontrer les jeunes sur les médias sociaux, comme Facebook, pour faire passer son message.

L’ONUSIDA apporte un soutien technique et financier au concours de beauté Y+ et au congrès des jeunes que l’UNYPA organise tous les ans. Le concours de beauté élit un Mister et une Miss Y+ afin d’encourager les jeunes séropositifs à se rassembler, à être fiers et fières de leur beauté et à lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.

Au cours de l’épidémie de COVID-19, l’ONUSIDA a garanti aux organisations communautaires comme l’UNYPA un accès aux plateformes nationales, par exemple, au secrétariat national sur la COVID-19, afin d'échanger avec le gouvernement et de fournir une aide et une assistance alimentaire de meilleure qualité aux communautés dans le besoin.

Mme Nakato est née en 1996 alors qu’aucun traitement du VIH n’était disponible en Ouganda. Cette année-là, 34 000 enfants âgés de 0 à 14 ans ont été infectés par le VIH.

Aujourd’hui, 95 % des femmes enceintes vivant avec le VIH en Ouganda ont accès aux services de prévention de la transmission verticale du VIH (de la mère à l’enfant). Ce type de transmission a fortement reculé et le pays a réussi à réduire de 86 % les infections au VIH chez les enfants depuis 2009.

« Je ne veux pas accoucher d’un enfant séropositif ou que cela arrive à une autre femme. Nous avons maintenant les moyens d’éviter cela, ce qui n’était pas le cas pour de nombreuses personnes par le passé », continue-t-elle.

En tant que militante de la cause du sida, Mme Nakato a des objectifs pour elle et pour la société. Elle espère voir un jour le monde libéré du sida. Elle souligne l’importance de respecter le traitement du VIH afin que cela puisse arriver un jour.

« S’il y a bien une chose que je sais, c’est que je suis la preuve vivante [de l’efficacité] du traitement. Je suis la preuve vivante que l’on peut s’aimer soi-même », conclut-elle.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Nous sommes en retard par rapport au nombre de circoncisions masculines médicales volontaires fixé pour 2020

01 février 2021

01 février 2021 01 février 2021La circoncision masculine médicale volontaire offre une protection partielle durable contre la transmission du VIH de la femme à l’homme et réduit de 60 % environ la vulnérabilité des hommes hétérosexuels face à une infection au VIH.

Dans les environnements touchés par des épidémies généralisées, cette procédure peut aussi servir de point d’accès pour fournir des offres de santé plus larges aux adolescents de plus de 15 ans et aux hommes afin d’améliorer leur santé. Combinée à une bonne couverture du traitement et à la suppression de la charge virale, la circoncision masculine médicale volontaire s’est révélée particulièrement efficace.

Toutefois, le nombre de circoncisions pratiquées dans les 15 pays prioritaires reste relativement stable depuis 2017 et en deçà des niveaux nécessaires pour atteindre l’objectif 2020 fixé à 25 millions de circoncisions supplémentaires depuis début 2016.

Nombre d’hommes ayant eu une circoncision médicale volontaire dans les 15 pays prioritaires, 2016-2019

Notre action

Related

Feature Story

République Centrafricaine : produire les estimations du VIH dans un contexte de crise sécuritaire

28 janvier 2021

28 janvier 2021 28 janvier 2021Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 en République Centrafricaine devaient marquer la consolidation des acquis démocratiques, et des efforts de relèvement économiques et sociaux d’un pays confronté à des décennies de conflits et de défis humanitaires. Toutefois, ce processus électoral a conduit à une grave crise politique et militaire, avec la résurgence du conflit à travers le pays et un blocus par les groupes armés des principales routes commerciales et d’approvisionnement vers ce pays enclavé d’Afrique Centrale.

C’est dans ce contexte de crise majeure, et au lendemain d’affrontements sanglants entre groupes rebelles et forces gouvernementales dans la périphérie de la capitale, Bangui, que le bureau pays de l’ONUSIDA en Centrafrique a organisé un atelier sur les estimations du VIH du 18 au 22 janvier. Cet important exercice annuel est mené par l’ONUSIDA avec les autorités nationales dans toutes des régions du monde pour doter les pays et les acteurs de la lutte contre le SIDA de données essentielles sur la pandémie et la réponse.

Marie Charlotte Banthas, Directrice de la Lutte contre la Maladie au Ministère de la Santé Publique, supervise les programmes de traitement du VIH et de la tuberculose en Centrafrique. Au cours des trois dernières années, ses services ont été en première ligne des efforts pour accélérer l’accès à la thérapie antirétrovirale qui est passée d’environ 25 000 personnes sous traitement antirétroviral en 2016 à plus de 48 000 en juin 2020. Ancienne responsable du suivi et évaluation au Ministère de la Santé, Dr Banthas considère l’atelier sur les estimations VIH comme une priorité en dépit du contexte sécuritaire particulièrement dégradé. « Il n’y a pas de réponse efficace au VIH sans données. Nous devons tenir cet atelier pour permettre au pays de disposer des données fiables afin de mieux orienter nos efforts et améliorer la prise en charge de nos patients » a-t-elle noté.

Pour la société civile également, les estimations sur le VIH sont un exercice primordial. Bertille Zemangui est la Présidente du Réseau National des Filles Libres (RENAFILS), une organisation de travailleuses du sexe représentant les populations clés. Pour participer à l’atelier, Mme Zemangui a dû chaque jour parcourir de longues distances traversant les zones sensibles de la capitale. L’augmentation du coût des transports en commun à cause de la crise actuelle n’a pas suffi à décourager Mme Zemangui et les autres participants à l’atelier. « La situation actuelle est difficile. Tout est devenu cher : le transport, la nourriture. Mais, on doit être là pour faire entendre notre voix car ce sont les travailleuses du sexe et les autres populations clés qui sont les plus affectées par le VIH en Centrafrique » a-t-elle déclaré. Selon les données d’une enquête de 2019, la prévalence du VIH est de 15% chez les travailleuses du sexe et de 6,5% chez les homosexuels et les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, contre 3,5% dans la population générale.

Pour des raisons de sécurité, l’atelier sur les estimations a été déplacé dans les bureaux de l’ONUSIDA et la participation a été réduite aux experts nationaux et internationaux, et aux acteurs de la société civile. « Cet atelier nous a donné une idée plus précise de l’ampleur et de la trajectoire de l’épidémie en 2021. Tout ceci nous aidera à mesurer nos progrès vers l’atteinte des objectifs 95-95-95,» a déclaré Dr Marcel Massanga, Coordinateur National Adjoint du Comité national de lutte contre le SIDA. L’atelier a également servi à identifier des approches pour améliorer la qualité et la complétude des données sur le VIH en Centrafrique. Ainsi les participants sont convenus de la nécessité d’intégrer les données du VIH dans la plateforme du Système d’Information Sanitaire par District 2 (DHIS2) en vue du renforcement du système de santé.

Les acteurs de la réponse au VIH s’inquiètent de la volatilité de la situation sécuritaire qui risque de compromettre les efforts accomplis par la République Centrafricaine pour accélérer sa réponse. En 2020, le pays a lancé un ambitieux Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH 2021-2025 qui vise à éliminer la discrimination, réduire de moitié les nouvelles infections à VIH et mettre 95% des personnes vivant avec le VIH sous ARV d’ici à 2025. « Il ne sera pas possible d’atteindre ces ambitieux objectifs sans la paix et la stabilité ». « Déjà, nous avons des informations indiquant que dans plusieurs zones, les personnes vivant avec le VIH ont fui dans la brousse et sont sans traitement. Nous devons rapidement mettre en œuvre des plans de contingence pour répondre à ces urgences », a interpellé Patrick Eba, Directeur pays de l’ONUSIDA en Centrafrique.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Reckitt Benckiser fait don de désinfectant pour les mains aux personnes vivant avec le VIH

25 janvier 2021

25 janvier 2021 25 janvier 2021Des centres de lutte contre le VIH situés dans les villes russes de Moscou, Voronej, Kaluga, Koursk, Orel et Vladimir ont reçu 35 000 bouteilles de désinfectant pour les mains Dettol de la part de Reckitt Benckiser. Ce don fait suite à l’aggravation de la pandémie de COVID-19 et à la recrudescence d’autres maladies virales dans le pays. Il s’agit d’une action commune du bureau de Reckitt Benckiser en Fédération de Russie et de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Europe de l’Est et Asie centrale. Les organisations non gouvernementales Medical Volunteers, Volunteers to Help Orphans et Center Plus ont également participé à cette initiative en prenant en charge la distribution des dons aux centres communautaires.

« Cette aide arrive à point nommé pour les membres des populations clés qui sont à risque et sont en première ligne de la lutte contre les deux pandémies du VIH et de la COVID-19, ainsi que pour les personnes qui ne sont pas en mesure de prendre soin d’elles-mêmes », explique le directeur de Center Plus, Vladimir Mayanovsky.

Une étude réalisée par l’Institut central de recherche en épidémiologie du Rospotrebnadzor (Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être des personnes) en collaboration avec la Treatment Preparedness Coalition et avec le soutien de l’ONUSIDA a révélé que le nombre de personnes vivant avec le VIH et présentant les marqueurs de la COVID-19 était quatre fois supérieur à celui des participants et participantes séronégatif-ves. Quant à la propension des personnes vivant avec le VIH à faire un dépistage au coronavirus, elle était moitié moindre que pour les personnes séronégatives et elles étaient également moins enclines à chercher une aide médicale, même en cas de symptômes.

L’étude a également conclu que la majorité des participants et participantes vivant avec le VIH étaient davantage exposé-es à une contamination au coronavirus à cause de nombreux cas d’infections dans leur environnement et de leur faible recours aux équipements de protection personnelle, ainsi qu’à cause d’une mauvaise appréciation de leur risque personnel face au coronavirus. Le désinfectant pour les mains permet de protéger les personnes d’une infection au coronavirus.

« La mission de Reckitt Benckiser est de protéger, de soigner et d’éduquer afin de créer un monde plus propre et en meilleure santé. Dans les pays où nous sommes présents, nous essayons de promouvoir une attitude responsable envers la santé et, pour nous, un style de vie sain passe par l’hygiène. Avoir les mains propres est une habitude simple, mais essentielle. Reckitt Benckiser se considère bien plus qu’une entreprise. Nous contribuons à un avenir plus sain et plus heureux », déclare Igor Radakovich, directeur général de Reckitt Benckiser Healthcare en Fédération de Russie, en Ukraine et dans la Communauté des États indépendants.

« L’ONUSIDA salue et soutient de telles initiatives du secteur privé dans la lutte contre les épidémies faisant rage en même temps. Nous nous réjouissons de coopérer à nouveau avec Reckitt Benckiser dans le domaine de la santé. Nous partageons la vision de Reckitt Benckiser illustrée par son slogan pour les initiatives pédagogiques en Fédération de Russie « Votre santé est votre responsabilité » qui s’applique aussi bien à la prévention de la COVID-19, mais aussi à celle du VIH en encourageant l’utilisation du préservatif », indique le directeur par intérim de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui à l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

Region/country

Related

Feature Story

Publication d’un nouveau document d’orientation sur l’éthique des essais de prévention du VIH

27 janvier 2021

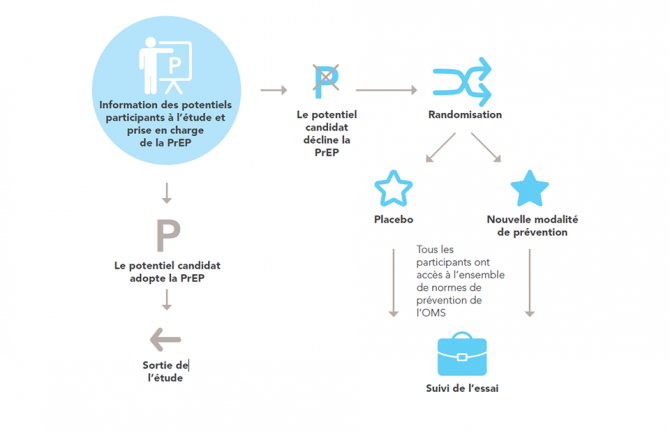

27 janvier 2021 27 janvier 2021L’ONUSIDA et l’Organisation mondiale de la Santé ont publié une mise à jour du document d’orientation sur les considérations éthiques relatives aux essais de prévention du VIH. Cette actualisation publiée 21 ans après la première édition est le fruit d’années de travail et a impliqué la consultation de plus de 80 spécialistes et membres de la société publique.

« L’ONUSIDA s’engage à travailler avec les personnes et les populations touchées par le VIH, ainsi qu’à promouvoir et protéger leurs droits », a déclaré Peter Godfrey-Faussett, conseiller scientifique auprès de l’ONUSIDA. « Ce document explique comment mener des essais éthiques relatifs à la prévention du VIH tout en protégeant les droits des participants et participantes au cours des recherches scientifiques et en encourageant le développement de nouveaux outils de prévention du VIH. »

En 2019, 1,7 million de personnes ont été contaminées par le VIH. Ce chiffre montre qu’il est toujours urgent de développer de nouvelles formes de prévention du VIH et de les mettre à disposition afin que l’humanité puisse se protéger du virus. Alors que de nouvelles méthodes de prévention du VIH ont vu le jour au cours des dernières années comme la prophylaxie pré-exposition (prise orale, anneau de dapivirine ou injections de cabotegravir à action prolongée), la demande en outils de prévention efficaces et faciles à utiliser reste inassouvie.

Toutefois, leur développement doit prendre en compte l’impératif de protéger les participants et participantes aux études scientifiques portant sur la sécurité et à l’efficacité de ces outils.

Les recherches sur des personnes sont régies par des normes éthiques bien établies. Le nouveau rapport définit les normes éthiques relatives aux recherches sur la prévention du VIH à l’aide de 14 éléments d’orientation. Il confirme et explique les principes universels de l’éthique dans la recherche impliquant des personnes, et ce, d’une manière pertinente pour les participants et participantes et pour les travaux de recherche dans ce domaine.

« L’Organisation mondiale de la Santé doit garantir que les décisionnaires et les personnes mettant en place des mesures de santé placent l’éthique au cœur de leurs décisions. La collaboration avec l’ONUSIDA a permis de réunir un vaste panel de parties prenantes afin de contrôler les solutions. Elle fait figure d’exemple pour élaborer à l’avenir de nouveaux éléments d’orientation relatifs à l’éthique », a déclaré Soumya Swaminathan, responsable scientifique auprès de l’Organisation mondiale de la Santé.

Les considérations éthiques entourant la recherche sur la prévention du VIH sont complexes. Les recherches doivent être menées auprès des populations qui profiteront potentiellement le plus de ces outils. Il s’agit par exemple des populations clés, des adolescentes et des jeunes femmes vivant dans des zones à forte incidence du VIH. Toutefois, les membres de ces groupes vivent souvent dans des contextes qui les exposent à la discrimination, à l’incarcération ou à d’autres formes d’abus, ce qui peut les empêcher de participer à la recherche et complique la réalisation de recherches éthiques. Les éléments d’observation mis à jour cherchent à définir la manière d’intégrer éthiquement les besoins des personnes pouvant bénéficier le plus de la recherche dans la prévention du VIH.

Cette nouvelle édition comprend plusieurs changements importants par rapport à la version précédente. Ainsi, elle souligne l’importance d’impliquer des membres des communautés à toutes les étapes des projets de recherche et de créer un partenariat mettant sur un pied d’égalité les équipes de recherche, les sponsors de l’essai, les populations clés, les participants et participantes potentiel-les ainsi que les communautés vivant sur le lieu de l’essai.

L’accent est mis sur la question de l’équité qui passe par un choix inclusif de populations étudiées sans exclusion arbitraire sur la base de critères comme l’âge, une grossesse, l’identité de genre ou la consommation de drogues. Le document souligne également les contextes de vulnérabilité : les personnes et les groupes ne devraient pas être estampillés comme vulnérables. L’accent devrait au contraire être mis sur les contextes sociaux ou politiques de leur environnement qui peuvent les mettre en situation de vulnérabilité.

Selon la version actualisée, les équipes de recherche et les sponsors des essais devraient, au minimum, garantir à chaque participant et participante d’accéder à l’offre de méthodes de prévention du VIH recommandée par l’Organisation mondiale de la Santé tout au long de l’essai et dans la phase de suivi. En outre, elle indique qu’il est nécessaire de donner accès aux participants et participantes aux produits dont l’efficacité est prouvée à l’issue de l’essai.

« L’actualisation des éléments d’orientation aidera toutes les parties prenantes à concevoir et à mener des essais éthiques et irréprochables sur le plan scientifique dans le domaine de la prévention du VIH. Elle permettra à la riposte au sida d’approcher de son objectif de zéro nouvelle infection au VIH », a ajouté M. Godfrey-Faussett.

Notre action

Related

Feature Story

Hommage à Andrew Mosane, militant de la cause du sida et personnalité « radicale » et progressiste

21 janvier 2021

21 janvier 2021 21 janvier 2021L’Afrique du Sud pleure Andrew Mosane, un de ses militants les plus courageux de la cause du sida et de la justice sociale. M. Mosane est décédé le 15 janvier 2021 à 45 ans et a été inhumé le 20 janvier.

Ce militant de longue date de la cause du sida avait réussi à placer les besoins des personnes et des communautés marginalisées au cœur de la riposte au sida. Il était connu en Afrique du Sud et dans le monde entier comme un défenseur infatigable des droits humains.

M. Mosane était un homme noir qui ne cachait ni son homosexualité ni sa séropositivité, ce qui lui a valu d’être victime de la stigmatisation et de discriminations. Toutefois, cela ne l’a pas découragé et il a lutté sans compter sa peine pour éliminer les nombreux obstacles rencontrés par les personnes vivant avec le VIH. Il avait le militantisme dans la peau et c’est tout naturellement qu’il s’est aussi penché sur les problématiques raciales, de classe et de genre. Il a représenté les populations séropositives, lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuelles, ainsi que les travailleurs et travailleuses du sexe devant le forum de la société civile du South African National AIDS Council (SANAC) dont il faisait partie.

À l’aise avec sa réputation de personnalité radicale, il avait un rire communicatif et une intelligence rare, et il faisait preuve de sincérité et de précision. Il défendait haut et fort les droits humains sans faire de concessions. Ses proches militants et militantes se souviendront de lui comme quelqu’un de « fougueux, dévoué, chaotique, agréable, déterminé et passionné. »

M. Mosane était en contact avec l’ONUSIDA, ainsi qu’avec des réseaux et des institutions dans toute l’Afrique du Sud et au-delà. Il militait pour les droits et la santé sexuelle et reproductive, et il encourageait les jeunes à s’impliquer dans la riposte au VIH et à lutter contre la violence basée sur le genre. Il lui arrivait de poser des questions à l’ONUSIDA pour mieux comprendre la nature de notre travail et la manière dont ce dernier reflète les expériences vécues de personnes vivant avec le VIH et de communautés au sens large.

Le directeur pays de l’ONUSIDA pour l’Afrique du Sud, Mbulawa Mugabe, a déclaré que M. Mosane avait apporté une contribution durable à la riposte au sida. « Excellent médiateur, il avait fait ses armes dans le programme d’information sur les traitements, la Treatment Action Campaign, une organisation qu’il était fier de diriger et d’aider. Il savait y faire pour vulgariser des informations scientifiques à destination des communautés. C’était sa marque de fabrique. Elle va nous manquer à présent », explique M. Mugabe. « Nous avons perdu un héraut de la justice sociale et de la cause du sida qui a changé la vie de tant de personnes. »

M. Mosane était en contact avec l’ONUSIDA, ainsi qu’avec des réseaux et des institutions dans toute l’Afrique du Sud et au-delà. Ci-dessus, en compagnie de la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima.

Region/country

Related

Feature Story

Lutter contre la stigmatisation pour jouir du droit à la santé

20 janvier 2021

20 janvier 2021 20 janvier 2021Les adolescentes et les jeunes femmes ne doivent pas avoir peur de revendiquer haut et fort des informations et des services sur la santé et les droits sexuels et reproductifs La stigmatisation et les normes néfastes au genre dans le contexte des droits et de la santé sexuelle et reproductive empêchent la situation d’évoluer, explique Nyasha Phanisa Sithole, une figure de proue dans ce domaine au Zimbabwe.

« Si vous avez peur de la stigmatisation, alors vous n’allez pas oser accéder à ces services, car la situation n’est pas près de changer », indique-t-elle.

En tant que militante et leader régionale des droits et de la santé sexuelle et reproductive en charge de la sensibilisation, du leadership et de la formation des jeunes femmes au sein d’Athena Network, Mme Sithole est persuadée que tout le monde a un rôle à jouer pour changer la donne et influencer les décisions prises.

« Mon histoire n’a rien d’extraordinaire. C’est celle d’une adolescente de 16 ans qui cherche à obtenir des moyens de prévention du VIH, mais qui n’a à sa disposition que des préservatifs et, dans des cas exceptionnels, une prophylaxie pré-exposition. » C’est par ces mots que Mme Sithole raconte son adolescence.

Malgré cette expérience partagée par beaucoup, les services complets sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, sur le VIH, ainsi que sur la violence sexuelle et basée sur le genre manquent toujours cruellement en Afrique orientale et australe.

Dans la région, les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 29 % des nouvelles infections au VIH chez les adultes de plus de 15 ans, alors qu’elles ne comptent que pour 10 % de la population. Chaque semaine, plus de 3 600 adolescentes et jeunes femmes sont ainsi contaminées par le VIH dans la région, soit deux fois plus que les hommes du même âge (1 700 infections par semaine).

La stigmatisation et la discrimination vécues par les jeunes, et surtout par les adolescentes et les jeunes femmes, qui souhaitent obtenir des services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive dressent de nombreux obstacles sur leur route, notamment au niveau individuel, interpersonnel, communautaire et sociétal.

Par ailleurs, les violations des droits à la santé documentées comprennent la divulgation non autorisée du statut de santé, le refus de services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, et la violence psychologique qui en résulte.

En 2014, Mme Sithole s’est rendue sous une fausse identité dans un centre de santé destiné aux jeunes et situé dans un arrondissement de la capitale Harare où se trouvent des quartiers résidentiels et des écoles. La première personne qu’elle rencontre est un agent de sécurité un peu trop curieux.

« Il m’a demandé : « Qu’est-ce que tu veux ? » Un examen médical, j’ai répondu, ce à quoi il m’a demandé : « Asi wakarumwa ? » Ce qui signifie « Tu as été mordue ? » en shona, l’argot utilisé dans la rue, lorsqu’il s’agit de savoir si quelqu’un a une infection sexuellement transmissible », se souvient-elle.

Mme Sithole déclare que cela aurait pu lui faire rebrousser chemin si elle n’avait pas été bien informée. « Une telle situation peut faire peur ou décourager. On peut se demander : « Ce n’est qu’un agent de sécurité, pourquoi se moque-t-il de moi ou de ma situation ? ». Et si j’avais vraiment voulu obtenir des soins pour une maladie, que se serait-il passé ? »

Mme Sithole raconte que le personnel de santé se montre parfois condescendant et moralisateur envers les adolescentes et les jeunes femmes qui cherchent à obtenir des services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive. Il arrive qu'on leur demande : « Quel âge as-tu et pourquoi as-tu besoin de préservatifs ou d’un moyen de contraception ? »

Face à cette stigmatisation dans le cadre des services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, les organisations communautaires jouent un rôle essentiel pour aider les adolescentes et les jeunes femmes. Elles doivent les autonomiser en leur fournissant des informations et des services dans ce domaine.

Toutefois, la COVID-19 et les mesures de confinement mises en place pour ralentir la propagation du virus ont énormément ralenti leur action au Zimbabwe.

« À mon avis, tous les gouvernements ont fait une erreur en promulguant des restrictions qui touchent aussi les organisations travaillant au sein des communautés », déclare Mme Sithole avant d’ajouter que les jeunes ont ainsi eu plus de mal à accéder aux services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive.

Afin de limiter ces risques, la Global HIV Prevention Coalition coprésidée par l’ONUSIDA et le Fonds des Nations Unies pour la population est passée à l’action en apportant un soutien technique et financier à Athena Network dans 10 pays, y compris au Zimbabwe, afin d’assurer la présence dans chaque pays d’un groupe d’action What Girls Want. Au cours de la pandémie de COVID-19, ces groupes composés d’adolescentes et de jeunes femmes ont invité les femmes de leur âge à échanger sur WhatsApp pour parler de leurs problèmes et pour s’entraider.

Mme Sithole déclare que les gouvernements devraient investir dans le changement politique et le développement afin de créer un environnement permettant aux adolescentes et aux jeunes femmes d’accéder aux informations et aux services sur les droits et la santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur le VIH.

Malgré la stigmatisation et la discrimination liées à l’accès à ce type de services, Mme Sithole invite les adolescentes et les jeunes femmes à prendre conscience qu’elles ont une voix et à unir leurs forces pour obtenir ce dont elles ont besoin.

« Pensez à votre vie, car c’est ce que vous avez de plus important. Ainsi, peu importe les conséquences, si vous connaissez l’existence d’un service que vous pouvez utiliser, foncez ! », conseille-t-elle.

Region/country

Related

Feature Story

Le cheminement du Guyana vers la PPrE

19 janvier 2021

19 janvier 2021 19 janvier 2021Le Guyana a prévu de déployer cette année un programme complet de prophylaxie pré-exposition (PPrE). Le ministre de la Santé guyanais, Frank Anthony, a annoncé que cette stratégie nationale allait être mise en place en collaboration avec des cliniques dans tout le pays, ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales.

« Nous voulons déployer [cette thérapie] afin de garantir que toute personne exposée au VIH puisse y avoir accès », explique M. Anthony. « Nous sommes persuadés qu’un programme complet de PPrE permettra d’éviter de nombreuses infections. »

Cette décision marque l’aboutissement d’années de lutte et d’une mise en œuvre partielle de la PPrE. La politique en place réserve la thérapie PPrE aux couples sérodifférents, à savoir ceux où seul un partenaire vit avec le VIH. Le partenaire séronégatif accède à ce traitement auprès du système de santé public afin d'éviter une contamination au VIH.

Depuis 2015, l’Organisation mondiale de la Santé recommande de proposer la PPrE aux « personnes exposées à un risque élevé d’infection au VIH. » Plusieurs programmes nationaux de PPrE se concentrent sur les populations clés, notamment les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs et travailleuses du sexe et les personnes transgenres. Au Guyana, la prévalence du VIH est également plus élevée au sein de ces groupes avec 8 % de personnes séropositives chez les femmes transgenres, 6 % chez les travailleurs et travailleuses du sexe et 5 % chez les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

L’année dernière, après avoir milité pour des programmes plus inclusifs, l’association guyanaise Society against Sexual Orientation Discrimination (SASOD Guyana) a changé son fusil d’épaule en proposant elle-même la PPrE. Elle s’est jointe pour cela au Midway Specialty Care Centre pour combler cette lacune au sein de la prévention nationale du VIH.

« Nous souhaitons faire de la prévention combinée une priorité », déclare Joel Simpson, directeur exécutif de SASOD Guyana. Au Guyana, ce partenariat société civile/privé a permis pour la première fois à n’importe quel membre de la population de décider de prendre la PPrE. Le médicament était vendu à prix coûtant et les personnes renvoyées vers ce service par des organisations non gouvernementales ne payaient pas les consultations.

Une enquête menée en 2018 auprès des gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des personnes transgenres par SASOD Guyana en collaboration avec l’International HIV and AIDS Alliance (aujourd’hui Frontline AIDS) a révélé que ces populations étaient très intéressées par la prise de la PPrE lorsqu’elles étaient informées. Toutefois, seulement 60 % environ des participants et participantes aux groupes de discussion étaient d'accord pour payer pour ce service.

« Nous avons besoin que la classe politique et le personnel technique prennent des décisions reposant sur la science et la recherche. Nous avons vu par le passé des approches moralistes s’immiscer lors de l’élaboration de politiques publiques », se souvient M. Simpson. « Il ne s’agit pas de savoir à quel groupe de la population vous appartenez, mais plutôt de réagir à une réalité et de réduire les risques. »

La stratégie anti-VIH du Guyana place le pays parmi les bons élèves dans la région des Caraïbes. Le pays a dépassé l’objectif de dépistage pour 2020 avec 94 % des personnes vivant avec le VIH diagnostiquées en 2019. 73 % des personnes connaissant leur statut sérologique suivaient un traitement. Parmi elles, 87 % avaient une charge virale indétectable. Cette nation d’Amérique du Sud a réduit de moitié le nombre de nouvelles infections au VIH au cours des 20 dernières années.

« Le traitement du VIH a déjà fait beaucoup de chemin et pas uniquement pour les personnes vivant avec le VIH. Il est toutefois essentiel de mettre totalement en place les bonnes pratiques de prévention et de traitement afin de combler les lacunes et de s’assurer de n’oublier personne », déclare Michel de Groulard, directeur pays de l’ONUSIDA par intérim pour le Guyana et le Suriname. « C’est pourquoi nous saluons cette année la décision du ministère de la Santé visant à garantir la mise à disposition de la PPrE à toute personne en ayant besoin. Nous disposons des outils pour en finir avec le sida. Il est temps de les utiliser. »

Region/country

Related

Feature Story

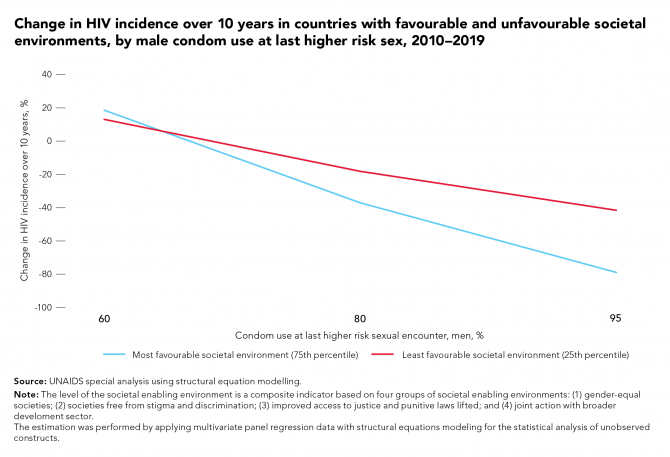

Une modélisation montre les avantages apportés par un environnement sociétal favorable

19 janvier 2021

19 janvier 2021 19 janvier 2021L’ONUSIDA a présenté une série d’objectifs courageux, ambitieux, mais réalisables sur le VIH en 2025. Une modélisation montre que 440 000 décès liés au sida et 2,6 millions d’infections supplémentaires au VIH pourraient être évités en atteignant les objectifs de mise en place d’un environnement sociétal favorable. Des modélisations annexes révèlent également que les pays ayant un environnement social et juridique propice enregistrent une plus forte corrélation positive entre la couverture des services anti-VIH et son impact. Ces sociétés se caractérisent ainsi : elles prônent l’égalité des genres, sont exemptes de stigmatisation et de discrimination, disposent d’un accès à la justice facilité par la suppression des lois répressives et collaborent largement avec le secteur du développement.

Par exemple, pour un même niveau d’utilisation du préservatif masculin lors du dernier rapport sexuel à haut risque, les pays ayant un meilleur environnement sociétal enregistrent une plus forte baisse de l’incidence du VIH au cours des 10 dernières années par rapport aux pays ayant un environnement moins propice.

Évolution de l’incidence du VIH sur 10 ans dans les pays ayant un environnement sociétal propice et non propice, par rapport à l’utilisation du préservatif masculin lors du dernier rapport sexuel à haut risque, 2010-2019

Le taux de mortalité lié au sida parmi les personnes vivant avec le VIH est inférieur dans les pays ayant l’environnement sociétal le plus propice par rapport aux pays ayant l’environnement sociétal le moins propice, et ce, quel que soit le niveau de thérapie antirétrovirale.

Taux de mortalité lié au sida chez les personnes vivant avec le VIH selon la couverture de la thérapie antirétrovirale dans les pays ayant un environnement sociétal propice et non propice et l’utilisation du préservatif masculin lors du dernier rapport sexuel à haut risque, 2017-2019