Feature Story

Bangladesh et Myanmar : dresser un état des lieux des vulnérabilités pour aider les travailleuses du sexe

12 janvier 2021

12 janvier 2021 12 janvier 2021Lily est accueillie par de grands sourires à sa première étape de la journée : une des 11 maisons closes éparpillées aux quatre coins du pays que la présidente du Bangladesh Sex Worker Network visite tous les trimestres afin de faire le point avec les femmes et d’entendre leurs besoins. Même si ses visites ont été limitées ces derniers mois à cause des restrictions de mouvement en place pour lutter contre la propagation de la COVID-19, Lily sait très bien que ses consœurs font contre mauvaise fortune bon cœur et que ces sourires masquent des situations difficiles.

« Pour moi, les travailleuses du sexe sont comme des sœurs. Je partage leurs joies et leurs peines, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour trouver une solution à leurs problèmes », explique Lily. Au cours de la pandémie de COVID-19, Lily et 29 organisations communautaires œuvrant pour les travailleuses du sexe dans le pays ont lutté pour répondre aux appels à l’aide toujours plus nombreux. En mars, le gouvernement a proclamé la restriction de déplacement sur tout le territoire. Les travailleuses du sexe se sont alors trouvées sans client ni revenus et dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.

« Les enfants des travailleuses du sexe ont souffert de la crise du COVID, car leurs mères n’arrivaient plus à les nourrir. En apprenant cela, nous [le Bangladesh Sex Worker Network] avons demandé de l’aide à de nombreuses organisations et au secteur privé », se souvient Lily. Les fonds récoltés suite à cet appel ont permis au réseau d’aider 2 100 travailleuses du sexe dans tout le pays. L’assistance apportée par la communauté au Bangladesh n’est pas restée inaperçue à l’étranger. Fin novembre, la BBC a salué les efforts d’une ancienne travailleuse du sexe, Rina Akter, et de son équipe de volontaires qui ont servi 400 repas par semaine à des travailleuses du sexe dans le besoin.

« Seule une minorité des travailleuses du sexe avaient de l’argent de côté, mais la plupart n’avaient rien pour survivre », explique Rahat Ara Nur, fonctionnaire technique pour le Fonds des Nations Unies pour la population au Bangladesh. « Par le biais du Fonds des Nations Unies pour la population, nous avons fourni du matériel de prévention contre la COVID-19, comme des masques et des produits pour se laver les mains, à des travailleuses du sexe. Par ailleurs, nous avons produit des messages du service public diffusés sur une radio communautaire afin de garantir que les mesures de précaution atteignent ses membres. »

Avec la fermeture des lieux de loisirs, la catégorie d’établissements à laquelle appartiennent aussi les maisons closes, certaines travailleuses du sexe ont commencé à exercer leur profession dans la rue ce qui les expose à la violence, aux rapports sexuels non protégés et aux clients ne payant pas ou peu.

Bangladesh, octobre 2019. Photo : FNUAP Bangladesh/Naymuzzaman Prince

Les travailleuses du sexe indiquent également être plus vulnérables à la violence basée sur le genre. En outre, l’absence de revenus est source de conflits et des réseaux de travailleuses du sexe signalent que des membres ont été victimes d’abus de la part de leur époux, partenaire et propriétaire de l’établissement où elles travaillent.

Certaines travailleuses du sexe se sont retrouvées sans abri suite à la fermeture des maisons closes ou ont été jetées à la rue, car elles ne pouvaient plus payer leur loyer. Les travailleuses du sexe sont nombreuses à dire qu’elles ne peuvent pas trouver d’autre emploi à cause de la stigmatisation et la discrimination. Les programmes de santé de proximité qui apportaient des services de santé sexuelle et reproductive dans les maisons closes, y compris le dépistage et la prévention du VIH, ont été à l’arrêt à cause des restrictions de déplacement.

Toutefois, cette situation n’est pas propre au Bangladesh. Dans toute la région Asie-Pacifique, des réseaux nationaux et régionaux de travailleurs et travailleuses du sexe signalent que l’épidémie de COVID-19 renforce les inégalités rencontrées par leurs membres souvent inéligibles aux services de protection sociale ou non bénéficiaires.

« Aucune aide gouvernementale n’est fournie spécifiquement aux travailleurs et travailleuses du sexe. Des aides existent pour la population générale, en particulier pour les personnes à faible revenu, mais les travailleuses du sexe ne sont pas éligibles à ces programmes de protection sociale, car cette population évolue dans l’économie informelle », explique Hnin Hnin Yu, présidente de Sex Workers in Myanmar (SWiM), un groupe non gouvernemental militant pour les droits des travailleuses du sexe.

À cela vient s’ajouter que de nombreuses travailleuses du sexe sont issues de migrations (internationales ou internes) et n’ont pas les justificatifs nécessaires ou une résidence officielle pour bénéficier des aides gouvernementales. Les critères d’éligibilité aux aides sociales (justification des revenus, justificatif de résidence, pièce d’identité nationale, cotisation à des programmes de protection sociale en place et déclaration d’impôts) sont autant de raisons pour exclure les travailleuses du sexe de l’aide gouvernementale. Une enquête en ligne menée auprès de travailleuses du sexe dans tout le pays et organisée par l’ONUSIDA et SWiM a révélé qu’aucune d’entre elles n’a reçu d’aide sociale, mis à part des fonds limités fournis par des organisations humanitaires.

« Lorsque l’aide spéciale COVID-19 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été débloquée, les fonds destinés aux personnes vivant avec le VIH ont pris en compte une aide alimentaire en faveur des travailleurs et travailleuses du sexe les plus vulnérables », indique M. Myo, conseiller de soutien aux communautés pour l’ONUSIDA au Myanmar. « Nous avons toutefois conscience que cette solution ponctuelle n’a bénéficié qu’à une portion infime de la population vulnérable et que nous avons besoin d’un système plus pérenne, comme une protection sociale, à destination des travailleurs et travailleuses du sexe. »

Dans ce contexte, réfléchir aux aides qui leur seraient destinées est devenu une priorité. Consciente du manque d’informations concernant la protection sociale des travailleurs et travailleuses du sexe, l’ONUSIDA en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme alimentaire mondial envisage de mener une évaluation des besoins et de dresser un état des lieux de leurs vulnérabilités pendant la pandémie de COVID-19. Les informations livrées par cette campagne permettront d’apporter une base à l’élaboration de programmes d’aide à la subsistance, de sécurité alimentaire, d’amélioration de l’accès à la thérapie antirétrovirale, de services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que de prévention et de riposte à la violence basée sur le genre.

Apprenant que les agences des Nations Unies allaient combiner leurs efforts pour coordonner l’élaboration d’un état des lieux des vulnérabilités et collaborer avec les réseaux de travailleurs et travailleuses du sexe, Mme Nur s’est montrée enchantée par le potentiel que pourrait receler cet outil. Il permettrait non seulement d’identifier les difficultés rencontrées par les travailleuses du sexe au cours de la pandémie de COVID-19, mais aussi d’optimiser le travail de mobilisation des ressources en faveur de programmes et de lutter contre des injustices existant avant la pandémie de COVID-19.

Hnin Hnin Yu cite ici la discrimination et les abus de la police au titre de violations endémiques des droits des travailleuses du sexe. Au cours de l’épidémie de COVID-19, les communautés ont signalé une recrudescence de la surveillance, d’abus, y compris de cas de violence physique et de racket de la part de la police. Face à cette situation, le SWiM et des membres de la communauté fournissent une assistance juridique aux travailleuses du sexe qui ont été arrêtées afin de les informer de leurs droits.

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par les réseaux de travailleuses du sexe et leurs membres, toutes et tous ont fait de leur mieux pour s’entraider, ce qui est une source d’inspiration pour quiconque collabore étroitement avec ces organisations. Il reste à espérer que les données recueillies au cours de l’état des lieux apporteront non seulement les preuves nécessaires pour militer en faveur d’un élargissement de la couverture des services de protection sociale et d’aide humanitaire aux travailleurs et travailleuses du sexe, mais permettront également de renforcer les programmes communautaires.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

La première stratégie jamaïcaine à destination de la population transgenre va au-delà des questions de santé

08 janvier 2021

08 janvier 2021 08 janvier 2021Imaginez que vous utilisez un système de santé qui ne sait rien sur vous en tant que personne ou sur vos besoins spécifiques. Les infirmiers et infirmières risquent de ne pas poser les bonnes questions. Les médecins risquent de ne pas penser aux solutions dont vous avez vraiment besoin. Vous pouvez avoir l’impression de ne pas être à votre place.

Voilà à quoi ressemble la vie des personnes transgenres en Jamaïque. Une nouvelle stratégie souhaite toutefois changer cela.

Avec le soutien de l’ONUSIDA et du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), TransWave Jamaica a lancé la Trans and Gender Non-Conforming National Health Strategy, la première stratégie de ce type dans les pays anglophones des Caraïbes. Ce plan quinquennal est une feuille de route visant à améliorer la santé et le bien-être des personnes transgenres tout en respectant leurs droits. Il contient des recommandations concernant le système de santé, ainsi que des changements structurels et sociétaux nécessaires pour parvenir à l’égalité d’accès aux services et aux chances pour la communauté transgenre.

« Trop souvent, les personnes transgenres souffrent chez elles ou endossent un rôle pour se rendre dans les espaces de santé publique », explique Renae Green, responsable adjointe pour les réglementations et la sensibilisation auprès de TransWave. « Nous avons besoin d’une amélioration des services de base, y compris de l’assistance psychosociale. Il faut que les personnes transgenres puissent accéder aux services de santé publique en étant elles-mêmes. »

Par le biais de l’enveloppe allouée à la Jamaïque dans le Cadre unifié du budget, des résultats et des responsabilités, l’ONUSIDA a collaboré avec l’UNFPA pour soutenir une procédure poussée d’un an comprenant des recherches, l’implication de la communauté et l’élaboration de la stratégie, dont un cadre de suivi et d’évaluation. Un comité de coordination multisectoriel composé d’organisations de la société civile, de partenaires de coopération internationale et d’administrations gouvernementales a défini la procédure d’élaboration de la stratégie.

Le VIH est un problème majeur au sein de la communauté transgenre en Jamaïque. Près de 50 % des femmes transgenres ayant participé à deux études récentes vivaient avec le VIH. Mais d’autres thèmes sont tout aussi urgents. Deux enquêtes ont révélé que près de la moitié des participants et participantes transgenres était sans emploi. Un tiers n’avait pas à manger à chaque repas. Un dixième proposait des services sexuels payés pour survivre. Une étude menée en 2020 par TransWave a révélé que la moitié de ces personnes avait été victime de violences physiques au cours de l’année passée, et 20 % d'agressions sexuelles. Plus de 80 % ont été la cible d’injures.

« Les besoins ne se limitent pas au VIH et aux soins de santé. D’autres facteurs nuisent à la capacité des personnes à se protéger, à suivre un traitement ou à éviter une contamination au VIH. Nous devons prendre en compte la personne en entier, et pas uniquement certains aspects », déclare Denise Chevannes-Vogel, chargée du VIH et du sida pour le sous-bureau régional de l’UNFPA dans les Caraïbes

« Nous apprécions d’avoir pu amener la communauté à discuter de ses besoins au-delà du VIH », souligne Mme Green.

L’équipe de TransWave s’est occupée d’évaluer les besoins de la communauté. Certaines demandes, comme l’hormonothérapie substitutive ou la réassignation chirurgicale du genre, sont spécifiques, mais d’autres concernent tous les membres. Toutes et tous souhaitent avoir accès à la santé et au logement, à l’éducation, à la formation et à l’emploi, ou avoir des porte-paroles dans les espaces de la société civile où un grand nombre cherche un appui médico-social.

« Nous n’atteindrons aucun objectif relatif à la lutte contre le sida si nous n’accordons pas la priorité à la santé globale des personnes transgenres. Ces gens meurent de violences, vivent dans la rue, n’ont pas d’emploi ni d’avenir. Même les informations sur la prévention du VIH que la vaste majorité de la population est en mesure d’obtenir au cours de l’éducation officielle ne sont pas accessibles aux personnes transgenres lorsque le harcèlement les force à quitter l’école. Ainsi, cette procédure consistait à réfléchir sur les indicateurs d’impact. À se demander ce que faudrait-il faire pour leur offrir une meilleure existence plus longue », indique Ruben Pages, conseiller pour la mobilisation communautaire en Jamaïque pour l’ONUSIDA.

Toutefois, quelles sont les chances de réussite de cette stratégie exhaustive et tournée vers l’avenir dans un pays connu pour sa société conservatrice ? Les partenaires sont optimistes. D’une part, cette stratégie demande des objectifs à long terme, y compris des réformes juridiques sur des thèmes comme la reconnaissance de l’identité de genre et la décriminalisation des rapports sexuels entre partenaires de même sexe. D’autre part, elle sert de guide pratique pour intégrer les personnes transgenres dans les systèmes et les cadres déjà existants. Une action ciblée permettrait de marquer rapidement des points.

Manoela Manova, directrice pays de l’ONUSIDA pour la Jamaïque, explique que la stratégie permettra au pays de faire un grand pas en avant pour mettre un terme au sida.

« À l’avenir, l’accent sera à nouveau mis sur des résultats de prévention, de dépistage et de traitement de grande qualité dans toutes les communautés, y compris au sein des populations clés et vulnérables », conclut Mme Manova. « C’est l’occasion pour nous de respecter notre promesse de n’oublier personne. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Espoir à Tiraspol

06 janvier 2021

06 janvier 2021 06 janvier 2021Nadezhda Kilar se bat déjà depuis plusieurs années contre les prestataires de services de santé. « J’étais en désaccord avec la manière dont les services d’obstétrique sont apportés aux femmes vivant avec le VIH », explique Mme Kilar. « Les droits de ces femmes sont violés depuis leur admission [à la maternité] jusqu’à leur départ. »

Mme Kilar vit à Tiraspol dans la République de Moldavie et est séropositive depuis plusieurs années. Sa charge virale est indétectable grâce à la thérapie antirétrovirale, mais elle a néanmoins été isolée au cours de sa grossesse et de l’accouchement. Elle a été gardée à l’écart, elle a accouché dans une salle d’accouchement séparée et elle a été placée après la naissance dans une chambre réservée aux femmes vivant avec le VIH... avec des barreaux à la fenêtre.

« Toutes les autres femmes sortent par la porte principale où leur famille les attend avec fleurs et photographe. Mais on m’a fait sortir par l’arrière où se trouvent les poubelles », se souvient-elle.

Et les discriminations ne se sont pas arrêtées à elle. « Bien que mon fils soit séronégatif, à la maternité, il a été gardé à l’écart dans une chambre spéciale avec une pancarte « Contact VIH » accrochée au-dessus de lui. Pourquoi cette stigmatisation devrait-elle toucher un enfant ? », continue Mme Kilar

« Je souhaite donner naissance à mon second enfant dans une maternité comme les autres. Et je suis persuadée que j’y arriverai. Il reste fort à faire pour que les choses changent, mais il est essentiel que je défende mes droits », indique-t-elle.

La relation de Mme Kilar avec son mari a commencé à se détériorer aux premiers signes de violence. Pendant longtemps, elle n’a rien entrepris, car elle pensait que cette violence était normale. « Mon père battait souvent ma mère. Moi-même, j’ai fini deux fois à l’hôpital après qu’il m’a rouée de coups. » Ne sachant pas quoi faire, elle s’est enfoncée dans la dépression. « J’avais perdu l’envie de vivre », se souvient-elle.

Mais sa vie a doucement commencé à prendre une nouvelle direction. Lorsque Mme Kilar s’est rendu compte qu’elle n’arriverait pas à surmonter ses problèmes financiers, la violence et sa dépression, elle a suivi les conseils d’une consultante communautaire travaillant dans le centre anti-VIH de Tiraspol où elle se rend et a rejoint le Women’s Mentoring Programme. Elle y a retrouvé 20 autres femmes séropositives issues de différentes communautés de la région. Ce programme de mentorat de femmes est un projet commun de l’ONU Femmes et de l’ONUSIDA financé par le gouvernement suédois. Il repose sur des consultantes et des mentors communautaires qui aident les femmes séropositives à identifier leurs problèmes, à connaître leurs droits et à chercher de l’aide pour lutter contre la violence et la discrimination.

« J’ai compris que rien ne serait plus comme avant. J’ai réalisé que je n’accepterais plus les coups », explique Mme Kilar.

Depuis 2019, Mme Kilar travaille dans la vente et étudie à l’université pour devenir enseignante. « Ce n’est pas facile pour moi. Mes nuits sont courtes, mais aujourd’hui je sais que je peux résoudre moi-même mes problèmes », souligne-t-elle.

Iren Goryachaya, coordonnatrice du programme de mentorat de femmes, explique que cette initiative fournit une large palette de services. « Nous ne nous occupons pas uniquement des formes de discrimination dans le système de santé ou de lutter contre les violences, nous adoptons différents points de vue pour comprendre l’histoire individuelle de chaque femme. Il s’agit tout d’abord d’aider ces femmes à accepter leur statut sérologique et à cesser de s’auto-stigmatiser. C’est essentiel pour que le personnel médical ou les hommes changent d’attitude envers elles. »

« Souvent, les femmes en République de Moldavie n'accèdent pas facilement à des informations fiables sur le VIH. Elles ne sont toujours pas en mesure de défendre leur droit à des rapports sexuels sans risque. Cette situation est aggravée par différentes formes de violences comme les violences sexuelles, les violations généralisées des droits des femmes et le contrôle exercé par les hommes. Tout cela empêche les femmes de défendre leur droit à la santé », explique Svetlana Plamadeala, représentante de l’ONUSIDA pour la République de Moldavie.

Mme Kilar a foi en l’avenir. « Je me considère comme une femme libre. Je fais ce que je veux. Mes enfants grandissent dans un environnement sans danger. Mon statut VIH ne me pose pas de problème. Si je décide d’avoir un autre enfant, j’accoucherai dans un hôpital comme les autres. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Y+ Global lance un fonds d’aide spécial COVID-19 destiné aux jeunes vivant avec le VIH

05 janvier 2021

05 janvier 2021 05 janvier 2021Les communautés de personnes séropositives sont en première ligne de la riposte communautaire à la pandémie de COVID-19. À ce titre, le Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH (Y+ Global) a lancé avec le soutien de l’ONUSIDA le Y+ Social Aid Fund destiné aux jeunes vivant avec le VIH.

Ce fonds sera testé au Nigeria et au Malawi avec l’aide de réseaux nationaux de jeunes séropositifs. Dans ces pays, Y+ Global proposera une aide financière aux jeunes vivant avec le VIH qui ont subi les restrictions liées à la COVID-19.

« Les mesures de confinement, l’instabilité sociale et les interruptions de traitement au cours de la COVID-19 ont aggravé une fois encore les inégalités qui existent au sein des populations de jeunes. Des subventions comme celle du Y+ Social Aid Fund permettront à des jeunes vivant avec le VIH de couvrir leurs besoins essentiels ce qui soulage leur charge mentale », explique Igor Kuchin, président du conseil de Y+ Global.

La COVID-19 et les restrictions qui l’accompagnent ont de graves répercussions sur la vie des jeunes vivant avec le VIH. Les adolescentes et les jeunes femmes vivant avec le VIH sont confrontées à différents problèmes allant de difficultés à obtenir des produits d’hygiène menstruelle à un besoin accru de trouver un refuge pour se protéger des violences basées sur le genre lors des confinements. Dans le rapport de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2020, L’homme au cœur de la lutte contre les pandémies, 27 pays sur les 28 interrogés ont signalé que les restrictions liées à la COVID-19 ont empêché certaines personnes découvrant leur séropositivité de commencer une thérapie antirétrovirale.

« À l’heure de la pandémie de COVID-19, les communautés de jeunes vivant avec le VIH forment une fois encore le fer de lance des ripostes. Elles fournissent toujours de nouveaux exemples de solidarité, de résilience et d’innovation qui alimentent et accélèrent la riposte au VIH depuis le début de la pandémie de VIH », déclare Suki Beavers, directrice du service de l’ONUSIDA pour l’égalité des sexes, les droits humains et l’engagement communautaire.

Il ne reste plus qu’à espérer que cette nouvelle aide financière à destination des jeunes vivant avec le VIH les plus vulnérables sera élargie au monde entier. L’ONUSIDA encourage d’autres partenaires et financeurs à soutenir l’expansion du Y+ Social Aid Fund afin de garantir que davantage de jeunes vivant avec le VIH accèdent aux soins de santé et à d’autres services au cours de la crise du coronavirus et au-delà.

Notre action

Related

Feature Story

Unis pour lutter contre le coût des inégalités

15 décembre 2020

15 décembre 2020 15 décembre 2020« Mon petit commerce a été touché par le coronavirus. Avant le coronavirus, je vendais au moins 10 plateaux d’œufs par semaine. Au plus fort de la pandémie, je pouvais me considérer heureux si j’arrivais à en vendre deux », se lamente George Richard Mbogo, séropositif, père de deux enfants et gérant d'un négoce de poules, œufs et frites à Temeke, un quartier du sud de Dar es-Salaam en République unie de Tanzanie.

La crise de la COVID-19 a eu un impact négatif sur les moyens de subsistance de personnes vivant avec le VIH en République unie de Tanzanie. Elle a aggravé leurs difficultés, par exemple pour ce qui est des services disponibles liés au VIH, et a renforcé les inégalités sociales et économiques.

« Le coronavirus a rendu la vie très difficile. J’ai eu mon lot de soucis et de stress. En tant que chauffeur de bodaboda (mototaxi), je dois aller dans des endroits animés et être très proche d’autres personnes. J’ai eu du mal à ne pas céder à la peur et à la dépression, à jongler entre obtenir mon traitement du VIH et le travail. Il y a eu des moments où j’ai pensé arrêter mes médicaments, mais j’ai continué », raconte Aziz Lai, un chauffeur de mototaxi vivant aussi à Dar es-Salaam.

Les pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19 touchent durement les plus pauvres et les plus vulnérables. Toutefois, la mobilisation des ressources nationales a transformé la crise du coronavirus en une chance qui a permis aux partenaires de se mobiliser afin d’aider leurs communautés.

Les efforts conjugués du gouvernement, de partenaires de développement, y compris le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, l’USAID et l’ONUSIDA, le National Council of People Living with HIV (NACOPHA) et de personnes impliquées dans les communautés sont cruciaux pour répondre à la COVID-19. Ensemble, ils ont permis de fournir des informations, des services, une protection sociale et de l’espoir aux personnes vivant avec le VIH au cours de ces temps éprouvants et sans précédent.

Hebu Tuyajenge est une de ces initiatives. Menée par le NACOPHA et financée par l’USAID, son objectif consiste à encourager l’utilisation du dépistage et du traitement du VIH, ainsi que des services de planification familiale chez les adolescent-es et les personnes vivant avec le VIH. Par ailleurs, elle cherche à renforcer le potentiel d’action des organisations et des structures communautaires, ainsi qu’à créer un environnement propice à la riposte au VIH en redonnant de l’autonomie aux personnes séropositives.

Caroline Damiani, séropositive, élève seule ses trois enfants et gagne sa vie en élevant des poules et des canards. « Hebu Tuyajenge nous a donné des équipements de protection individuelle, du désinfectant, du savon et des seaux. Elle nous a informés sur la COVID-19 et sur la manière de nous protéger afin de rester en bonne santé au cours de cette pandémie », explique-t-elle.

Les services apportés par les communautés sont venus s’ajouter à la prise en charge dans les établissements de santé. Au cours de la crise, des membres de communautés ont apporté des services anti-VIH essentiels. Ils ont par exemple renvoyé des personnes séropositives vers un traitement et les ont aidées à respecter leur traitement.

Pour Elizabeth Vicent Sangu, séropositive depuis 26 ans, ses « résultats » parlent d’eux-mêmes.

« Concernant les rendez-vous de suivi dans ma communauté, j’ai renvoyé 80 personnes vers le dispensaire pour le dénombrement de leurs cellules CD4, j’ai inspiré 240 personnes à faire un test, j’ai signalé 15 cas de violence basée sur le genre et j’ai apporté des informations à 33 groupes, y compris des groupes de jeunes et de chrétiens », annonce-t-elle, la fierté se lisant sur son visage.

Le NACOPHA a aidé Mme Sangu à accepter son statut et l’a accompagné à toutes les étapes menant à son autonomie.

« Depuis que je milite en faveur du traitement pour Hebu Tuyajenge, j’ai obtenu de l’aide sur l’entrepreneuriat et des informations sur le VIH. Maintenant, j’éduque les autres. J’ai permis à des personnes d’être fières de vivre avec le VIH et d’aller se faire tester », continue-t-elle.

Le partenariat entre les militant-es communautaires et les centres de soin a porté ses fruits.

« Au début, nos patient-es et nous-mêmes avions peur, mais grâce aux informations et aux formations, les choses se sont améliorées. Le plus important pour nous a été de donner des informations toutes les heures et tous les jours sur le coronavirus et de nous assurer que les gens respectaient une distance physique correcte », raconte Rose Mwamtobe, médecin au Tambukareli Care and Treatment Centre de Temeke.

« En République unie de Tanzanie, mais aussi dans le monde entier, la COVID-19 révèle une fois de plus le coût des inégalités. La santé mondiale, y compris la riposte au sida, est intimement liée aux droits humains, à l’égalité des sexes, à la protection sociale et à la croissance économique », explique Leopold Zekeng, directeur pays de l’ONUSIDA pour la République unie de Tanzanie.

« Pour mettre un terme au sida et à la COVID-19, tous les partenaires doivent s’unir, au niveau national et mondial, afin de garantir de n’oublier personne », poursuit-il.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

ONUSIDA : la riposte au VIH à l’heure de la COVID-19

03 décembre 2020

03 décembre 2020 03 décembre 2020Dès les premières heures de la pandémie, l’ONUSIDA a aidé les personnes vivant avec le VIH et touchées par le VIH à affronter les répercussions de la COVID-19.

En janvier et février, suite à l’instauration d’un confinement dans la ville chinoise de Wuhan à cause de la COVID-19, le Bureau pays de l’ONUSIDA en Chine a commencé à recevoir des messages de frustration et des appels à l’aide sur les réseaux sociaux de la part de personnes vivant avec le VIH.

En février, une enquête élaborée et lancée en partenariat avec l’ONUSIDA et menée auprès de personnes séropositives en Chine révélait que la pandémie de COVID-19 avec un impact important sur la vie des personnes séropositives dans le pays. Près d’un tiers signalaient avoir peur d’arriver à court de médicaments dans les prochains jours à cause du confinement et des restrictions de déplacement instaurées dans certaines régions.

Les mesures de confinement ont également empêché des personnes séropositives se trouvant hors de leur ville de résidence de retourner chez elles et d’accéder aux services du VIH, y compris à leur traitement, fournis par leur prestataire de santé habituel.

Le Bureau pays de l’ONUSIDA en Chine a travaillé avec l’alliance BaiHuaLin et d’autres partenaires communautaires afin d’établir de toute urgence un lien avec les personnes risquant de manquer de médicaments et de garantir le renouvellement de leur ordonnance. À la fin mars, 6 000 personnes avaient utilisé les points de collecte spéciaux et les livraisons postales d’antirétroviraux mis en place par l’ONUSIDA à Wuhan. Très tôt, l’ONUSIDA a également offert des équipements de protection à des organisations de la société civile aidant les personnes vivant avec le VIH, à des hôpitaux et à d’autres entités.

Mais l’action du Bureau pays de l’ONUSIDA en Chine ne s’est pas limitée au territoire national. La responsable de la mobilisation de la communauté au sein du bureau pays de l’ONUSIDA en Chine, Liu Jie, a ainsi été surprise de recevoir en mars un appel de Pologne. « Un ressortissant chinois s’est présenté en disant qu’il était bloqué en Pologne et qu’il lui restait deux jours avant de finir ses médicaments contre le VIH », explique-t-elle.

Avec les restrictions de déplacement paralysant un nombre croissant de pays, cet homme ne pouvait ni rentrer chez lui ni obtenir de traitement. Ne sachant pas quoi faire, il avait pris contact avec une organisation de la communauté chinoise et, par ce biais, avec l’ONUSIDA à Beijing. Quelques appels plus tard, le National AIDS Center en Pologne prenait le relais. 24 heures plus tard, Mme Liu recevait une photo de cet homme avec une boîte d’antirétroviraux dans la main.

L’ONUSIDA n’a pas seulement aidé cet homme bloqué en Pologne à obtenir son traitement. En mai, l’organisation a permis à des centaines de personnes ne pouvant pas rentrer chez elles d’obtenir des antirétroviraux dans différents pays du monde.

La veille de son retour en Inde, Deepak Sing (nous avons changé son nom) s’est retrouvé coincé à Luanda en Angola à cause de l’arrêt des liaisons internationales. « Je me suis rendu dans plus de 10 pharmacies et je me suis renseigné sur les possibilités de me faire livrer des antirétroviraux d’Inde en Angola, mais en vain », se souvient-il. Le directeur pays de l’ONUSIDA pour l’Angola a renvoyé M. Sing vers l’institut national du sida en Angola qui a ensuite organisé une téléconférence avec un médecin. En effet, l’un des médicaments pris par M. Sing n’était pas encore utilisé dans le pays. Le médecin a proposé une autre référence et, moins de 24 h plus tard, M. Sing a pu obtenir son traitement.

La communauté de lutte contre le VIH s’est très rapidement rendu compte au cours de la pandémie de COVID-19 que la délivrance d’ordonnance pour plusieurs mois de traitement du VIH est une manière de garantir l’accès continu aux médicaments et d’éviter le risque de transmission du nouveau coronavirus chez les personnes séropositives.

La Thaïlande a été l’un des premiers pays à agir en ce sens. Le gouvernement a annoncé fin mars la délivrance de doses pour trois à six mois de thérapie antirétrovirale aux bénéficiaires du régime de la sécurité sociale. Suite à cette décision, l’ONUSIDA a coopéré étroitement avec le ministère de la Santé publique et des partenaires en vue d’étendre cette mesure à l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

L’ONUSIDA a aidé des pays du monde entier à garantir que les personnes vivant avec le VIH ont accès à des réserves pour plusieurs mois de leur traitement du VIH. Par exemple, au Sénégal en mai, tout le monde n’a pas pu obtenir ses médicaments. En cause : des dysfonctionnements de la chaîne logistique dus notamment à une mauvaise évaluation de l’approvisionnement nécessaire en thérapie antirétrovirale par certains établissements et un approvisionnement centralisé irrégulier. L’ONUSIDA a apporté son soutien au gouvernement pour ce qui est du suivi des commandes d’antirétroviraux et du renforcement de la chaîne logistique.

Le même mois, un groupe de modélisation réuni par l’Organisation mondiale de la Santé et l’ONUSIDA a estimé que, faute d’efforts pour maintenir la continuité des services de santé et éviter les ruptures de stock au cours de la pandémie de COVID-19, une interruption de six mois de la thérapie antirétrovirale provoquerait plus de 500 000 décès supplémentaires imputables à des maladies opportunistes. Cette interruption annihilerait les progrès accomplis au niveau de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et entraînerait une augmentation des nouvelles infections au VIH chez les enfants pouvant atteindre 162 %.

L’éloignement physique et les règles d’hygiène pour contrer le nouveau coronavirus sont particulièrement difficiles à respecter au sein de certaines communautés. En avril, l’équipe de l’ONUSIDA en appui régional pour l’Afrique orientale et australe et Reckitt Benckiser ont uni leurs efforts pour distribuer plus de 195 000 colis d’hygiène à des personnes séropositives vivant dans la région. Chaque paquet contenait des réserves pour trois mois de savon Dettol et de nettoyant pour surface Jik. Les Bureaux pays de l’ONUSIDA et des réseaux de personnes vivant avec le VIH ont distribué ces colis dans 19 pays. Cette distribution s'inscrit dans les mesures visant à réduire l’exposition aux effets de la COVID-19 parmi les personnes vivant avec le VIH.

Le Kirghizistan a proclamé l’état d’urgence dans certaines régions en mars ce qui a provoqué une baisse des revenus pour de nombreuses personnes. Le bureau pays de l’ONUSIDA au Kirghizistan avec le soutien d’un programme russe d’appui technique a organisé la livraison de colis alimentaires à destination des familles de personnes vivant avec le VIH, ainsi que de cahiers de coloriage, de feutres et de palettes d'aquarelle pour leurs enfants afin de les aider à traverser la période de confinement. « Nous espérons que cette aide modeste permettra d’une manière ou d’une autre aux personnes séropositives de poursuivre leur traitement », a déclaré à l’époque la responsable pays de l’ONUSIDA pour le Kirghizistan.

Le Bureau pays de l’ONUSIDA pour l’Angola a utilisé ses partenariats pour distribuer des rations alimentaires à des milliers de personnes vivant à Luanda. En République unie de Tanzanie, l’ONUSIDA et des partenaires ont aidé des consommatrices de drogues injectables vivant dans des camps et des bidonvilles de Dar es-Salaam. En Côte d’Ivoire, à Abidjan, un partenariat similaire a transféré des fonds à des foyers vulnérables pour assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et l'achat de kits sanitaires de base.

Les membres des populations clés et les personnes vivant avec le VIH ont été durement touchées par la riposte à la COVID-19. Tout au long de la pandémie, l’ONUSIDA a défendu les droits des hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des personnes transgenres, des professionnel-les du sexe, des consommateurs et consommatrices de drogues injectables et des personnes incarcérées.

En avril, le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe et l’ONUSIDA ont appelé les pays à prendre immédiatement des actions nécessaires en vue de protéger la santé et les droits des professionnel-les du sexe pendant la pandémie de COVID-19. L’ONUSIDA s’est lancée dans un projet avec la Caribbean Sex Work Coalition afin d’aider les réseaux nationaux à satisfaire les besoins en informations, en prévention du VIH et en assistance sociale des professionnel-les du sexe au cours de la pandémie. « Les régimes de protection sociale doivent inclure les professionel-les du sexe. Beaucoup ont besoin d’une aide financière d’urgence », a déclaré le directeur du bureau sous-régional de l’ONUSIDA dans les Caraïbes.

L’ONUSIDA en Jamaïque a apporté une aide financière pour assurer que l’association Transwave militant pour les droits des personnes transgenres dispose d’équipements de protection personnelle et pour compléter les stocks en colis de ravitaillement. Par ailleurs, l’organisation a veillé à ce que les difficultés rencontrées par la communauté transgenre soient prises en compte dans la riposte à la COVID-19 coordonnée par la société civile engagée dans la lutte contre le VIH dans le pays. « La COVID-19 a révélé au grand jour à quel point les personnes sont vulnérables lorsqu’elles n’ont pas un accès équitable aux opportunités, à la justice et aux soins de santé », a déclaré le conseiller de l’ONUSIDA pour la mobilisation communautaire en Jamaïque. « Le fait que Transwave a continué son action tout au long de cette période est important et une source d’inspiration.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’ONUSIDA ne cesse de demander aux gouvernements de respecter les droits humains, de prévenir la violence basée sur le genre et de lutter contre. Au mois de juin, l’ONUSIDA a publié un rapport mettant en avant six actions essentielles en vue de placer l’égalité des sexes au centre de la riposte à la COVID-19 et montrant aux gouvernements comment lutter contre les effets des discriminations et liés au genre de la COVID-19.

« La pandémie de COVID-19 lève le voile sur les discriminations contre lesquelles les femmes et les filles luttent tous les jours de leur vie, de la même manière que le VIH a révélé avant elle des inégalités et des injustices », a déclaré la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, le jour du lancement du rapport.

En août, l’ONUSIDA a enjoint aux gouvernements de protéger les plus vulnérables, en particulier les populations clés exposées à un risque élevé de contamination au VIH, dans un rapport visant à aider les pays à prendre des mesures positives pour lutter contre les violations des droits humains dans le contexte en constante évolution de la COVID-19.

Le mois suivant, l’ONUSIDA publiait un rapport révélant comment des pays aux prises avec la COVID-19 utilisent l’expérience et les infrastructures de la riposte au sida pour garantir une riposte plus solide aux deux pandémies.

En octobre, l’ONUSIDA a émis des recommandations en vue de réduire la stigmatisation et la discrimination au cours des ripostes à la COVID-19 Puisant dans les 40 ans d’expérience de la riposte au sida, ces recommandations reposent sur des informations récentes portant sur des méthodes qui réduisent efficacement la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, et les appliquent à la COVID-19. À l’instar de l’épidémie de VIH, la stigmatisation et la discrimination peuvent entraver considérablement les ripostes à la COVID-19. Les personnes qui ont intériorisé ou qui anticipent des comportements stigmatisants auront davantage tendance à éviter les services de santé, à ne pas se faire dépister ou à fermer les yeux sur les symptômes, devenant ainsi des fantômes de la pandémie.

En préparation de l’avenir, l’ONUSIDA a rejoint l’appel lancé en faveur d’un vaccin universel de la COVID-19, un vaccin abordable mis à disposition de toutes et tous.

Notre action

Related

Feature Story

À Dakar, le CEPIAD s’adresse aux femmes toxicomanes

04 décembre 2020

04 décembre 2020 04 décembre 2020Le Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD) inauguré en décembre 2014 est un centre de référence pour le Sénégal et au-delà. À ce jour, il s’est occupé de 1 200 personnes, dont 250 environ suivent actuellement un programme de traitement de substitution aux opioïdes.

Au Sénégal, la prévalence du VIH chez les consommateurs et consommatrices de drogues injectables est de 3,7 %, soit bien supérieure à la moyenne de 0,4 % au sein de la population générale. La prévalence du VIH est plus élevée chez les usagères (13 %) que chez les usagers (3 %), mais les femmes représentent moins de 10 % des dossiers actifs du CEPIAD. Pour remédier à cette situation, le CEPIAD va à la rencontre des consommatrices de drogues injectables. Avec le soutien de l’ONUSIDA et en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida, le CEPIAD a organisé une semaine d’activités en lien avec la Journée mondiale de lutte contre le sida. L’accent a été mis sur les besoins spécifiques des femmes.

« Les femmes ont été placées cette semaine au cœur de l’organisation. Nous souhaitons faire tomber les idées reçues et les préjugés qui les empêchent de venir dans notre centre », explique Ibrahima Ndiaye, coordinatrice adjointe du CEPIAD.

Les femmes ont pu profiter des services de dépistage du VIH et de l’hépatite C, avoir un rendez-vous gynécologique, y compris un dépistage du cancer du col de l’utérus, et obtenir des informations sur les addictions. Des discussions avec des consommatrices de drogues et un débat sur la réduction des risques ont été organisés le 1er décembre pour la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Un atelier de trois jours pour apprendre à faire du savon avec du miel, de l’aloe vera, du beurre de karité, de l’huile de palme et de la margose, ainsi qu’un atelier de batik ont été proposés. Plus de 50 femmes y ont participé et les produits ont été vendus le dernier jour de la semaine d’actions.

Ndeye Khady, fondatrice de l’atelier de batik et ancienne fumeuse de crack, suit actuellement un traitement de substitution aux opioïdes et une thérapie antirétrovirale au CEPIAD où elle a rencontré son mari, lui aussi ancien toxicomane. « Mon rêve à présent est d’avoir un enfant. Je suis si heureuse d’avoir accès aux services offerts. J’encourage les femmes à faire de même », conclut elle.

Region/country

Related

Feature Story

La Francophonie demande une distribution équitable des vaccins contre la COVID-19

30 novembre 2020

30 novembre 2020 30 novembre 2020Le Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a adopté une déclaration invitant les chef-fes d’État et de gouvernement à se concerter et à s’engager pour définir les vaccins contre la COVID-19 en tant que « biens communs universels. »

« Les parlementaires ont le rôle fondamental d’expliquer à leurs concitoyennes et concitoyens qu’il est préférable de vacciner les communautés vulnérables dans le monde entier plutôt que toute la population d’un nombre limité de pays. Cette approche est à la fois plus juste et efficace. Le recul de cette pandémie dans nos circonscriptions électorales passe sans contredit par un déploiement mondial », a déclaré Christian Levrat, président du Réseau parlementaire de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Au cours de l'assemblée générale du réseau francophone, l’ONUSIDA a également appelé les parlementaires à cesser de faire un usage disproportionné de droit pénal dans les ripostes aux crises de santé publique. L’ONUSIDA demande par ailleurs d’encourager des investissements supplémentaires dans les systèmes de protection sociale, dans les programmes d’autonomisation économique et de préservation des moyens de subsistance, ainsi que dans le renforcement de la résilience des groupes vulnérables et des organisations communautaires. L’ONUSIDA enjoint aux pays de placer les communautés au centre de l’épidémie et de reconnaitre les services de santé communautaires et les organisations de la société civile comme des acteurs clés légitimes des ripostes aussi bien du VIH que de la COVID-19.

« Nous avons besoin que les gouvernements renforcent leur soutien politique, technique et financier envers les ripostes communautaires, la démédicalisation, la décentralisation et l’adoption de nouveaux outils de santé reposant sur les communautés comme les kits d’autodépistage du VIH et la prophylaxie pré-exposition », a indiqué Patrick Brenny, directeur régional de l’ONUSIDA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cette rencontre a été également l’occasion d’échanger sur la criminalisation du VIH. La coalition HIV Justice Worldwide a présenté aux parlementaires des informations mises à jour sur les efforts de réforme législative menés dans plusieurs pays francophones en vue de lutter contre la criminalisation du VIH. Cette criminalisation exacerbe en effet non seulement la stigmatisation rencontrée par les personnes vivant avec le VIH et enfreint gravement leurs droits humains, mais elle dresse aussi des obstacles pour accéder aux services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH. L’ONUSIDA et HIV Justice Worldwide demandent des réformes législatives dans plusieurs pays francophones, notamment le Burkina Faso, le Canada, la Côte d’Ivoire et le Niger.

Notre action

Related

Feature Story

Fédération de Russie : effets de la COVID-19 sur l’accès aux soins contre le VIH

27 novembre 2020

27 novembre 2020 27 novembre 2020Une nouvelle étude révèle les répercussions négatives de la pandémie de COVID-19 sur l’accès aux soins contre le VIH dans la Fédération de Russie. Ce document montre par ailleurs une plus grande vulnérabilité au coronavirus et une plus faible propension à faire un test ou à se faire soigner chez les personnes vivant avec le VIH.

Plus d’un tiers des personnes séropositives ayant participé à cette étude ont signalé un impact plus ou moins important sur les services liés au VIH. 4 % d’entre elles ont indiqué avoir connu une interruption de leur thérapie antirétrovirale, car elles n’avaient pas pu accéder à leur traitement et près de 9 % ont déclaré n’avoir pas pu suivre en continu leur traitement de prévention contre la tuberculose. Toutefois, la majorité des personnes interrogées (environ 70 % séropositives) n’ont pas eu de difficultés à obtenir leur thérapie antirétrovirale et 22 % environ ont indiqué s’être fait livrer leurs antirétroviraux à domicile. Plus de 900 personnes, séropositives ou non, vivant dans 68 régions de la Fédération de Russie ont été interrogées pour cette enquête.

« Cette étude apporte des réponses à certaines des questions fondamentales concernant l’impact de la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH dans notre pays », a déclaré Natalya Ladnaya, responsable et chercheuse principale auprès de l’Institut central de recherche en épidémiologie du service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être des personnes (Rospotrebnadzor).

Selon Mme Ladnaya, l’étude confirme qu’il est essentiel que les personnes vivant avec le VIH se protègent contre le nouveau coronavirus. L’équipe de rédaction de l’étude souligne également le besoin de garantir la continuité du traitement du VIH au cours de la pandémie de COVID-19.

« Des résultats encourageants ont permis de limiter les conséquences de la pandémie sur l’accès au traitement du VIH. Beaucoup d’institutions spécialisées ont en effet réussi à s’adapter à cette nouvelle réalité », a expliqué Alexey Mikhailov, directeur de l’observatoire de la Treatment Preparedness Coalition qui a participé à l’étude.

D’après cette enquête, le nombre de personnes présentant les marqueurs de la COVID-19 était quatre fois supérieur chez les personnes interrogées séropositives par rapport aux séronégatives. En revanche, la propension à faire un dépistage du coronavirus était moitié moindre chez les personnes séropositives par rapport aux séronégatives et également plus faible pour ce qui est de se tourner vers une aide médicale, même en cas de symptômes.

La majorité des personnes interrogées vivant avec le VIH et souffrant de la COVID-19 étaient davantage exposées à une contamination au coronavirus à cause de nombreux cas de COVID-19 dans leur environnement, du faible recours aux mesures de protection personnelle et d’une mauvaise appréciation de leur risque personnel face au coronavirus.

Même si plus des deux tiers des personnes interrogées étaient des femmes, la majorité des personnes vivant avec le VIH et souffrant de la COVID-19 étaient des hommes séropositifs depuis plus de 10 ans.

L’équipe de recherche à l'origine de cette étude pointe du doigt la nécessité d’étudier davantage les causes de cette incidence plus forte de la COVID-19 et de la plus faible demande en soins médicaux pour traiter les symptômes du coronavirus chez les personnes vivant avec le VIH.

« La pandémie de COVID-19 continue de toucher tous les aspects de nos vies. Nous devons surveiller étroitement les pandémies concomitantes de COVID-19 et de VIH, mais aussi apporter notre soutien afin de ne pas perdre du terrain au niveau de la riposte au VIH », a déclaré Alexander Goliusov, directeur par intérim de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui régional à l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

L’étude a été réalisée par l’Institut central de recherche en épidémiologie Rospotrebnadzor en collaboration avec la Treatment Preparedness Coalition et le soutien de l’ONUSIDA et du Rospotrebnadzor.

Related

Feature Story

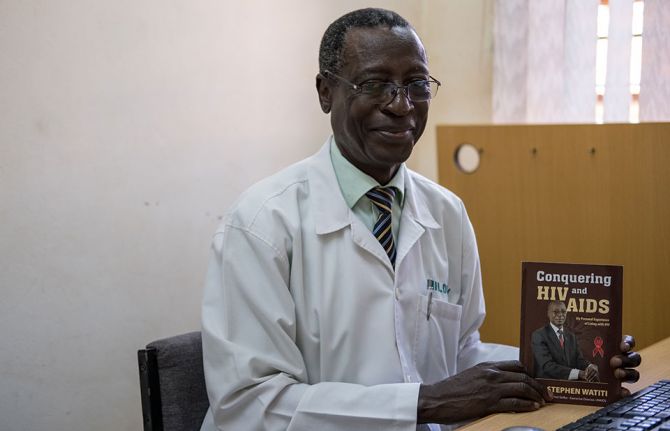

Stephen Watiti : un cheminement personnel, un exemple pour d’autres

27 novembre 2020

27 novembre 2020 27 novembre 2020Après quatre décennies ou presque de riposte au VIH, l’accès au traitement du VIH s’est amélioré dans le monde. Aujourd’hui, 26 millions de personnes séropositives suivent un traitement et peuvent ainsi vivre longtemps et en bonne santé. Mais à quoi ressemblent les soins de santé pour une population vieillissante de personnes vivant avec le VIH ?

Séropositif depuis plus de 30 ans, l’Ougandais Stephen Watiti, 66 ans, se pose cette question.

« Mes besoins vont changer... et, à l’avenir, la plupart des personnes séropositives auront 50 ans ou plus », explique ce médecin renommé du Mildmay Uganda Hospital de Kampala.

En Afrique orientale et australe, sur les 20,7 millions de personnes vivant avec le VIH, 3,6 millions d’entre elles ont plus de 50 ans.

Le nouveau rapport de l’ONUSIDA pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, Prevailing against pandemics by putting people at the centre, appelle à adopter une riposte différenciée au VIH qui permettent d’atteindre plus efficacement les personnes encore oubliées aujourd’hui. Il s’agit entre autres d’étendre l’accès équitable au traitement en proposant des services de santé intégrés centrés sur les individus et adaptés à leur âge.

Les personnes vivant avec le VIH devraient être accompagnées pour vivre longtemps et en bonne santé et celles de plus de 50 ans doivent bénéficier d’un accès identique à la protection sociale, à l’emploi et à l’intégration sociale.

M. Watiti explique que ce phénomène manque de reconnaissance. « Nous avons beaucoup fait pour le VIH chez les enfants. Par compte, personne n’est formé pour se préparer au VIH chez les personnes âgées », souligne-t-il.

En 1999, M. Watiti a développé plusieurs maladies opportunistes alors que l’Afrique orientale et australe manquait totalement de traitements, d’un bagage de connaissances et de personnel formé pour lutter contre le VIH. Il a vu la mort de près, une expérience « terrifiante », lorsque son taux de CD4 s’est effondré. Son organisme fragilisé a dû combattre la tuberculose, la méningite cryptococcale et le sarcome de Kaposi... en même temps.

M. Watiti a commencé un traitement contre le VIH en 2000. Toutefois, à cause de difficultés pour payer et obtenir les antirétroviraux prescrits à cette époque, il n’a pas pu le suivre correctement et est tombé malade suite à cet échec thérapeutique.

En 2003, grâce à un nouveau traitement antirétroviral et au soutien indéfectible d’un membre de l’équipe de conseil de l’AIDS Support Organization en Ouganda, M. Watiti s’est rendu compte qu’il « n’allait plus mourir ».

C’est à ce moment qu’il a ressenti le besoin d’informer et d’inspirer ses patients et patientes vivant avec le VIH. Ni une, ni deux, il s’est remis à travailler.

M. Watiti revient de loin. Malgré les incertitudes liées à son appartenance à une génération vieillissante vivant avec le VIH, M. Watiti entend bien vivre pleinement et continuer à exercer en tant que médecin après ses 70 ans.

« Je vais devoir continuer à prendre ces médicaments, sauf si un remède est trouvé d’ici là », déclare-t-il.

Toutefois, M. Watiti veut savoir ce qui peut être fait pour garantir une bonne qualité de vie aux personnes séropositives sous traitement, ce qui comprend un accès à des services de santé mentale.

Il a abordé ce problème au cours d’un entretien avec la Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, à l’occasion du lancement du rapport de l’ONUSIDA pour la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Mme Byanyima est d’accord avec lui. « Savoir que l’on devra prendre des médicaments pour le restant de ses jours et que des personnes vivent parfois dans la pauvreté ou cachent leur secret par peur de la stigmatisation peut peser beaucoup sur le bien-être psychologique et émotionnel d’une personne », a-t-elle indiqué. « Les personnes vivant avec le VIH ont besoin d’une offre complète plus large de services qui couvre également la santé mentale. Il serait faux de limiter la riposte au sida uniquement aux médicaments. »

M. Watiti a apporté de l’espoir aux personnes séropositives à un moment où les chances de survie du sida étaient faibles. Il est un exemple de résilience pour les personnes vivant aujourd’hui avec le VIH.

M. Watiti raconte qu’il a l’impression de s’adresser à lui-même lorsqu’il conseille à ses patientes et patients de dépasser la stigmatisation du VIH et qu’il leur explique l’importance de suivre scrupuleusement leur traitement : « Pour ne rien vous cacher, s'il y a bien une personne que j’ai aidée, c’est moi. »