Feature Story

L’ONUSIDA s’unit à des partenaires pour lancer un appel en faveur d’une amélioration du dépistage, du traitement et de la prévention du VIH et de la tuberculose chez les enfants

20 novembre 2020

20 novembre 2020 20 novembre 2020Au cours de la Journée mondiale de l’enfance, l’ONUSIDA rejoint l’appel lancé par des partenaires dans une déclaration commune annonçant le lancement du Plan d’action de Rome 2020. L’objectif consiste à accélérer l’accès à de meilleurs outils de prévention, de diagnostic et de traitement du VIH chez les enfants, ainsi que de la tuberculose chez les enfants séropositifs.

Les enfants vivant avec le VIH sont surreprésentés parmi les populations oubliées de la riposte au VIH. Dans le monde, la couverture du traitement pédiatrique est en effet extrêmement faible. En 2019, 53 % seulement des 1,8 million d’enfants environ vivant avec le VIH étaient identifiés et sous traitement. Cela signifie que 850 000 enfants séropositifs n’ont pas accès à un traitement du VIH pouvant sauver leur vie. Plus de la moitié de ces derniers se concentre dans cinq pays seulement : la République démocratique du Congo, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria et l’Afrique du Sud, et deux tiers d’entre eux ont entre 5 et 14 ans. Par ailleurs, nous ne faisons pas suffisamment pour empêcher les nouvelles infections alors que 150 000 d’entre elles touchaient des enfants de moins de 15 ans en 2019. Il faut par conséquent déployer rapidement des programmes et des activités spécifiques afin d’atteindre ces enfants et de leur permettre de jouir du développement incroyable des innovations dans le domaine de la pédiatrie.

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Les mères ne font pas de dépistage du VIH au cours de la grossesse et de l’allaitement. Ainsi, elles ne peuvent pas recevoir un traitement contre le VIH qui permettrait à leurs enfants de rester en bonne santé et à l’abri d’une infection. Les enfants ne font pas l’objet d’un dépistage du VIH à la naissance ou peu après, ce qui les empêche de bénéficier d’un traitement précoce qui offre de meilleurs résultats. Les traitements du VIH les plus facilement disponibles ne sont pas adaptés aux enfants. Ils sont souvent amers et ne se dissolvent pas ou ne peuvent pas être saupoudrés dans la nourriture des nourrissons et des jeunes enfants qui ne savent pas encore avaler de comprimés.

Les enfants et surtout les enfants vivant avec le VIH sont particulièrement vulnérables à la tuberculose qui est la première cause de mortalité parmi les personnes séropositives. La tuberculose parmi les enfants séropositifs est difficile à diagnostiquer et le traitement est compliqué et désagréable, en particulier en combinaison avec celui du VIH.

« Le Plan d’action de Rome assure la promotion de nouvelles formes de diagnostic et de traitements plus efficaces, plus abordables et plus faciles à prendre pour les enfants vivant avec le VIH. Notre obligation morale à présent consiste à nous assurer que ces outils atteignent vraiment les enfants qui en ont le plus besoin », a déclaré Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe, Programme, de l’ONUSIDA. « Nous devons passer à l’action : pour atteindre ces enfants, les pays doivent se concentrer sur leurs données, comprendre où et comment les enfants non identifiés sont susceptibles d’être atteints et éliminer tout obstacle artificiel qui se dresse sur le chemin, aussi bien au niveau de la réglementation que de la mise en œuvre. Par ailleurs, nous sommes loin de clore le chapitre de l’innovation pour mettre au point de meilleurs diagnostics et traitements pour le VIH et la tuberculose chez les enfants. Nous allons continuer notre mobilisation et nos coopérations pour les améliorer et les démocratiser. »

Depuis 2016, dans le cadre de l’initiative confessionnelle de l’ONUSIDA et du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, le Vatican rassemble des acteurs clés au cours d’une série de réunions de haut niveau afin de trouver de meilleurs moyens de prévention, de diagnostic et de traitement du VIH chez les enfants et, pour la première fois cette année, la tuberculose chez les enfants séropositifs figurait à l’ordre du jour. Les 5 et 6 novembre, le Cardinal Turkson représentant le Vatican a tenu la rencontre virtuelle Rome Five. Ce format innovant a réuni des personnalités du secteur public et privé, des gouvernements, des autorités de réglementation, des organisations confessionnelles et communautaires, ainsi que d’autres partenaires opérationnels afin de trouver des solutions pour réduire les ravages du VIH et de la tuberculose chez les plus jeunes.

Cette rencontre a débouché sur un nouveau Plan d’action de Rome 2020 qui consiste en plusieurs engagements ambitieux pris par les organisations participantes et qui vise à faire disparaître les freins affectant les services pédiatriques du VIH et de la tuberculose. Parmi les nombreux engagements pris par les organisations partenaires, l’ONUSIDA a promis d’aider les gouvernements à collecter et à communiquer des informations sur le fardeau que représentent le VIH et la tuberculose chez les enfants afin que les ripostes nationales puissent cibler les situations où elles sont les plus nécessaires. Par ailleurs, l’organisation va mettre en place et assurer le suivi d’objectifs mondiaux ambitieux par âge pour ce qui est de la prévention, du diagnostic et du traitement concluant du VIH chez les enfants, ainsi que de la tuberculose chez les enfants séropositifs. L’ONUSIDA va poursuivre sa lutte au plus haut niveau politique possible en faveur de l’augmentation des investissements et d’actions fermes dans les pays afin que l’humanité respecte le calendrier pour mettre un terme au sida et à la tuberculose chez les enfants vivant avec le VIH.

Notre action

En savoir plus

Related

Feature Story

Actualisation du tableau de bord : pour une différenciation des services de dépistage du VIH

12 novembre 2020

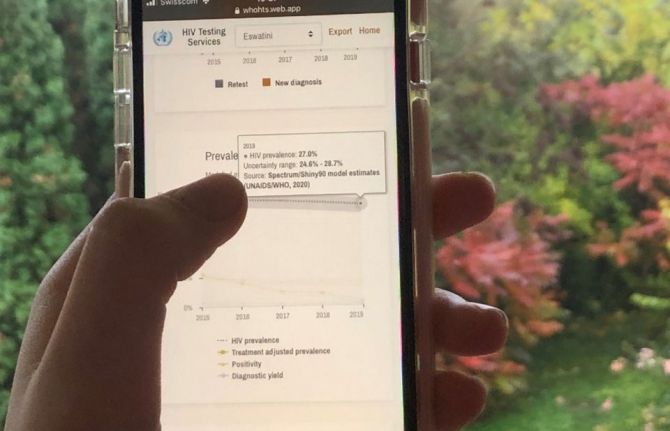

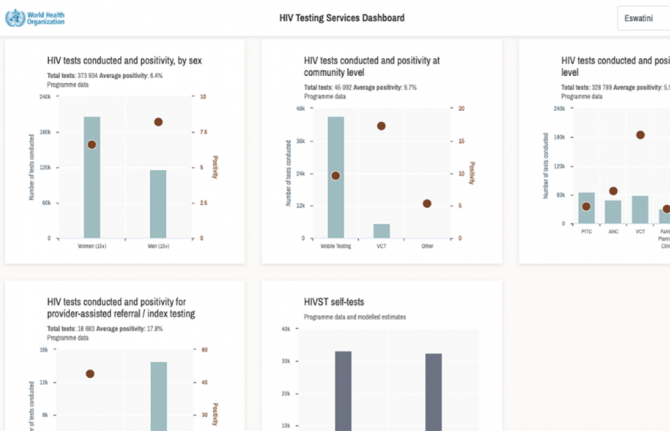

12 novembre 2020 12 novembre 2020À quelques semaines de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en coordination avec l’ONUSIDA a mis à jour son tableau de bord des services de dépistage du VIH en y apportant de nouvelles données pour 2020.

Ce tableau de bord interactif fournit aux utilisateurs et utilisatrices des informations variées sur le dépistage du VIH dans différents pays du monde. Il s’agit par exemple de la prévalence du VIH, du nombre de personnes testées positives au VIH et du nombre de personnes qui se soumettent pour la première fois à un dépistage du VIH ou le renouvellent. Les données sont affichées sous forme de graphiques et de tableaux catégorisés par âge, sexe ainsi que d’autres paramètres.

« Il est essentiel de disposer de données différenciées sur le dépistage du VIH à ce niveau de l’épidémie », explique Cheryl Johnson, fonctionnaire technique auprès de l’OMS. « Avec de telles données disponibles, les programmes peuvent mettre en place les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé afin d’atteindre les personnes vivant avec le VIH, qui ne connaissent pas encore leur statut. Nous nous réjouissons de travailler avec les pays pour voir comment utiliser leurs données en vue d’obtenir des services de dépistage du VIH efficaces et performants. »

Les pays ont besoin d’avoir des stratégies de dépistage variées afin d’atteindre les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut, ainsi que celles qui sont exposées à un risque d’infection au VIH. Le tableau de bord aidera les pays à élaborer la meilleure combinaison de services de dépistage possible pour leur situation, par exemple l’autodépistage, le dépistage indicateur et différentes formes de dépistage au sein des communautés et des établissements de santé. Les pays peuvent également suivre l’évolution du nombre de personnes ayant appris récemment leur statut sérologique.

« Nous utilisons des données pour intensifier nos efforts afin d’atteindre les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas encore leur statut. Ces informations nous servent également à faciliter le renvoi vers les soins en priorisant et en différenciant le dépistage en vue d’atteindre les régions et les populations défavorisées de l’Ouganda. Le tableau de bord est un outil pratique facilitant la prise de décisions fondées qui fait avancer notre stratégie nationale », explique Geoffrey Taasi, administrateur de programme, services de dépistage du VIH, ministère de la Santé, Ouganda.

Les informations fournies sur le tableau de bord proviennent aussi bien de l’OMS que de l’ONUSIDA, de programmes nationaux, de modélisations et d’enquêtes menées auprès de populations. Elles incluent également le statut de la mise en œuvre de services de dépistage et de politiques nationales. Les données utilisées ont été sélectionnées en consultant des responsables de ministères de la Santé, de partenaires de recherche, de partenaires opérationnels locaux et internationaux et des donateurs.

Ce tableau de bord est accessible sur le site Internet, depuis un smartphone ou une tablette avec l’application WHO HTS Info.

« L’élargissement de stratégies de dépistage du VIH appropriées est essentiel pour que le Vietnam parvienne aux objectifs 90–90–90. Avec le soutien de l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires, nous avons réussi à lancer des projets pilotes de dépistage du VIH au sein des communautés, ainsi que le dépistage et l’autodépistage par le biais de fournisseurs communautaires. Nous travaillons à présent au déploiement national de ces stratégies », a déclaré Nguyen Hoang Long, directeur général de l’Administration de lutte contre le VIH/sida du Vietnam, ministère de la Santé, Vietnam.

TABLEAU DE BORD DES SERVICES DE DÉPISTAGE DU VIH

Notre action

Related

Feature Story

Une nouvelle initiative confessionnelle lancée en Côte d'Ivoire

16 novembre 2020

16 novembre 2020 16 novembre 2020La Côte d'Ivoire a lancé son initiative confessionnelle "Exploiter la puissance des partenariats".

La Côte d'Ivoire est l'un des pays ciblés par une initiative du Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et de l'ONUSIDA, qui a été lancée en juin 2020 pour tirer parti du leadership mondial et national des organisations confessionnelles dans la lutte contre le VIH.

La Côte d'Ivoire travaillera avec les organisations confessionnelles du pays pour aligner leurs activités sur les plans d'action confessionnels en appui à la réponse nationale au VIH. L'expérience montre qu'un tel alignement se traduit par une participation mieux coordonnée et plus soutenue du secteur confessionnel dans les réponses nationales au VIH.

Les organisations confessionnelles ont toujours joué un rôle important dans la réponse au VIH grâce à leurs liens étroits avec les communautés et à leur vaste réseau d'hôpitaux, de cliniques et d'autres établissements de santé. Toutefois, pour exploiter pleinement le potentiel de ces organisations, il est encore nécessaire de renforcer leurs capacités à adopter de nouvelles politiques et innovations, d'améliorer leur collaboration et leur coordination avec les partenaires de la lutte contre le VIH et de s'attaquer davantage à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH au sein des communautés confessionnelles.

"Cette initiative s'appuiera sur le leadership mondial et national des organisations confessionnelles dans la réponse au VIH, en mettant l'accent sur les domaines où les organisations confessionnelles ont un impact réel et durable", a déclaré Samba Mamadou, directeur général du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire.

Grâce à cette collaboration, les partenaires de mise en œuvre (PMO) du PEPFAR dans le pays travailleront avec des organisations confessionnelles pour développer des messages d’espoir afin de réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH et accroître la demande de services VIH. Les questions clés qui seront abordées comprendront l'arrêt du traitement par la «guérison par la foi» et la nécessité de renforcer l'alphabétisation sur le VIH.

Les prochaines étapes de l'initiative comprennent la convocation d'une réunion avec toutes les parties prenantes concernées afin d'élaborer un plan d'action confessionnel en appui au plan stratégique national de lutte contre le VIH pour 2021-2025.

"L'initiative est conçue comme un consortium d'organisations et de partenaires confessionnels de longue date qui travaillent ensemble pour développer et combiner leurs forces, promouvoir des politiques et des pratiques fondées sur des données probantes et renforcer les efforts de sensibilisation", a déclaré Brigitte Quenum, directrice de l'ONUSIDA pour la Côte d'Ivoire.

L'initiative, qui est placée sous la direction du ministère de la santé et de l'hygiène publique et du programme national de lutte contre le sida, et qui est soutenue par l'ONUSIDA, a été lancée à la mi-octobre lors d'un événement auquel ont participé plus de 50 partenaires et qui était organisé par l'ONUSIDA et diffusé en ligne.

"Les institutions confessionnelles se félicitent de cette initiative interconfessionnelle visant à renforcer la contribution de nos institutions et de nos dirigeants de manière plus synergique", a déclaré le pasteur Yapi, vice-président adjoint de l'Alliance des Religieux pour la Santé Intégrale et la Promotion de la Personne Humaine.

Region/country

Related

Feature Story

« Quelqu’un doit faire le premier pas » : une militante transgenre haïtienne donne espoir et un visage à sa communauté

09 novembre 2020

09 novembre 2020 09 novembre 2020Le premier refuge pour personnes transgenres a ouvert ses portes la semaine dernière en Haïti. Le ruban rouge marquant l’inauguration de Kay Trans Ayiti a été coupé sous les vivats d’un groupe de militant-es et d’habitant-es. Le groupe s’est ensuite relayé pour prendre des photos entre les ballons rose et bleu accrochés à la véranda et flottant au vent.

Ce moment de triomphe a une période difficile en toile de fond. La fondatrice du refuge, Yaisah Val, est intarissable lorsqu’on lui demande comment les personnes transgenres en Haïti traversent la pandémie de COVID-19. « Lorsque le reste de la population s’enrhume, la communauté trans attrape une pneumonie. Ajoutez-y maintenant la faim, la pauvreté et les faibles ressources en Haïti, nous sommes toujours en marge de la société », explique-t-elle.

À plusieurs niveaux, Mme Val n’est pas aussi ostracisée que les personnes qu’elle aide. La première femme publiquement transgenre en Haïti se définit comme mère de deux enfants et épouse. Cette diplômée d’éducation et de psychologie clinique a travaillé en tant qu’enseignante et conseillère d’éducation avant de se consacrer à plein-temps à la mobilisation et à la lutte pour sa communauté et de devenir une porte-parole de l’identité de genre. Elle a été facilement acceptée en tant que femme au cours de ses années « de clandestinité ».

Née aux États-Unis d’Amérique de parents haïtiens, elle a grandi dans un environnement familial stable, a eu des enseignant-es qui l’ont soutenue, ainsi qu’une grand-mère qui l’aimait follement.

« Si tu deviens une fillette, tu seras la meilleure fillette, car tu seras la mienne », lui a déclaré un jour sa grand-mère alors qu’elle était encore un garçon prénommé Junior.

Mais elle demeure une exception. Selon le United Caribbean Trans Network, dans la région, les personnes transgenres sont beaucoup moins susceptibles de jouir du soutien de leur famille, de terminer leur éducation secondaire et de trouver un emploi. Elles ont plus de chance d’être sans abri, de vendre des prestations sexuelles pour survivre et d’être confrontées à des situations de violence extrême. Tous ces facteurs augmentent le risque d’infection au VIH au sein de la communauté. Une étude récente révèle que la prévalence du VIH parmi les femmes transgenres en Haïti est de 27,6 %, soit 14 fois plus que pour l’ensemble de la population.

Même si Mme Val a eu une vie « privilégiée » pendant 47 ans, cela n’a pas été un long fleuve tranquille.

Elle a su vers deux ou trois ans qu’elle était une fille. Ses proches n’arrêtaient pas de la corriger pour qu’elle se comporte comme un garçon : « Il faut endurcir ce gamin. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. » À sept ans, elle est admise au Washington Children’s Hospital après s’être mutilé les organes génitaux. La puberté a « été l’horreur,... une période pleine de confusion et de haine tournée vers moi-même. »

Il y a 20 ans environ, elle s'autorise à devenir elle-même pendant le Carnaval haïtien. Elle tresse ses cheveux, enfile une robe et monte avec ses amis dans un tap-tap, un taxi collectif, bruyant et bigarré. Un homme flirte avec elle. Il lui dit qu’elle est jolie et lui tient la porte. Elle a l’impression d’être Cendrillon.

« Ce garçon a fini par découvrir qui j’étais et a été à deux doigts de me tabasser à mort », se souvient Mme Val. « Que tu viennes des classes aisées, moyennes ou de la rue, tant que tu es trans, cela ne fait aucune différence. Une fois que cela se sait, tout respect disparaît... tu n’es plus que ce truc. Ce simple mot te prive de toute humanité dans le regard des autres. »

Sa transition a été une libération. « Je vivais et j’étais vue comme la personne que j’étais et que j’ai toujours été. » Mais son identité était un secret difficile à porter par peur des violences ou de l’exclusion. Ses anciens partenaires n’ont su qu’elle était transgenre que des années plus tard lorsqu’elle l’a rendu public. Elle n’a révélé son secret qu’à l’homme qui allait devenir son mari au bout d’un an de vie commune et à quelques jours de leur mariage.

« Je ne conseille à personne de faire comme moi », souligne inlassablement Mme Val à l’attention des personnes transgenres cachant leur identité sexuelle à leur partenaire intime. « Cela peut être violent. Cela peut être dangereux. »

Dans son cas, cela a fonctionné. Son partenaire a décidé qu’elle était la même personne qu’il connaissait et qu’il aimait. Il y a trois ans, l’histoire s’est répétée lorsqu’elle a avoué la vérité à ses enfants.

« Cela m’a juste surpris », raconte son fils, Cedrick. « Cela a été un choc, mais positif. Mes parents avaient commencé doucement à préparer le terrain pendant quelques années, donc j’ai compris la situation. Et depuis, notre relation mère-fils dans son ensemble est passée à l’étape supérieure pour nous deux. Toutes les pièces du puzzle ont trouvé leur place. Maintenant, tout est logique, comme ses souvenirs d’enfance. »

Son coming-out auprès des êtres qui lui étaient les plus chers a ouvert grand la voie au militantisme. En 2016, Mme Val est devenue la première personne dans l’histoire d’Haïti à s’identifier publiquement en tant que personne transgenre. Elle est une partenaire essentielle de l’ONUSIDA en Haïti et des organisations lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) de l’île. L’année dernière, elle a participé à des discussions au niveau national sur les droits de la communauté LGBTI. Avec son mari, elle a commencé à accueillir des sans-abris transgenres. Cela a marqué le début du processus qui a débouché sur l’ouverture de Kay Trans Ayiti, ce refuge qui accueille aujourd’hui 10 personnes transgenres. Une campagne de financement participatif est en cours pour lancer un programme de soutien psychosocial, de conseil juridique pour le traitement hormonal substitutif et de formation professionnelle. L'une de leurs initiatives pour l’emploi concerne un stand de nourriture. Certain-es des résident-es vivent avec le VIH. Tous-tes reçoivent de l’aide pour respecter leur traitement antirétroviral.

Mme Val sait pour l’avoir vécu qu’accéder en tant que femme transgenre à des soins de santé sexuelle et reproductive peut être une expérience traumatisante. Elle se souvient de sa visite de contrôle chez un gynécologue en Haïti pour sa vaginoplastie. Le docteur n’a pas compris ce que signifiait « transgenre ». À la fin de la visite, le gynécologue a appelé des collègues pour venir voir.

« J’étais une chaîne YouTube, une page Google,... mais pas du tout un être humain. J’étais bouleversée. Je pleurais. C’est bien pour cela que les personnes transgenres n’accèdent pas aux soins de santé ! Nous avons beaucoup d’hommes trans qui ont des problèmes gynécologiques et qui préfèrent préparer des traitements à base d’herbes plutôt que d’aller chez le médecin », raconte Mme Val.

Son groupe, Action Communautaire pour l’intégration des Femmes Vulnérables en Haïti ou ACIFVH, travaille avec deux établissements spécialisés dans le VIH afin de sensibiliser le personnel dispensant des soins. Combattre l’ignorance et le conservatisme n’est pas chose aisée. Même à l’issue de formations, des médecins et des infirmières des deux sexes ont essayé d’imposer leurs opinions religieuses aux intervenant-es.

« J’ai eu de la chance de ne pas avoir été écrasée par la transphobie et la discrimination », se rend compte Mme Val. « Imaginez si je n’avais pas eu une grand-mère qui m’a soutenue, une éducation et des portes qui se sont ouvertes. Je n’aurais jamais pu être la personne que vous avez devant vous aujourd’hui. »

« Si vous jetez une graine sur du béton, elle ne va pas pousser. Être trans n’est pas le problème. Le problème, c'est la réaction des gens : jeter à la rue les personnes trans, ne pas leur offrir de travail, ne pas les accueillir dans les écoles. Nous avons besoin d’une place dans la société. C’est dur. Cela va prendre du temps. Mais quelqu’un doit faire le premier pas. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Objectif 100 avec la stratégie 20–50–80 en Ukraine

06 novembre 2020

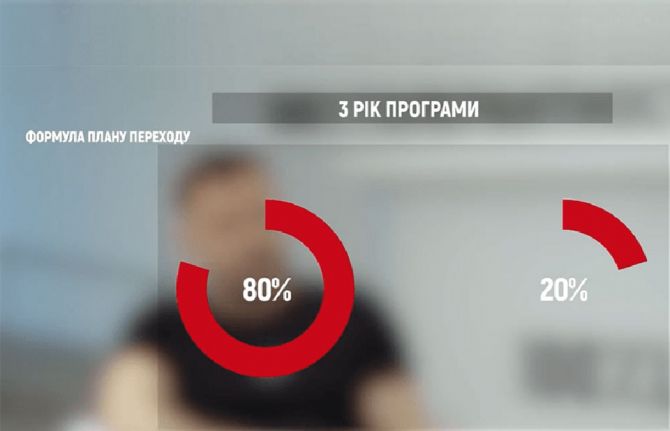

06 novembre 2020 06 novembre 2020L’Ukraine vient d’annoncer que les programmes de prévention, de soins et d’assistance au sein de sa riposte nationale au VIH sont financés aujourd’hui à 80 % par l’État.

Dans le cadre de son plan de transition 20–50–80 lancé en 2018, le gouvernement s’était donné trois ans pour augmenter sa participation au financement des programmes de prévention, de soins et d’assistance du VIH qui étaient auparavant financés à 100 % par des donateurs internationaux. La part du gouvernement était fixée à 20 % la première année, les 80 % restants étant financés par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial). La seconde année prévoyait la parité et la troisième année un financement à 80 % par l’État et à 20 % par le Fonds mondial. Ce niveau de financement est désormais atteint et l’argent provient aussi bien de budgets nationaux que locaux. Il est destiné d’une part à des programmes de prévention, de soins et d’assistance au sein de la riposte nationale contre le VIH et la tuberculose, et d’autre part à l’approvisionnement en services fournis pas des organisations communautaires.

Le plan de transition a été proposé par un groupe d’organisations publiques et communautaires sous la houlette de 100% Life, une association connue auparavant sous le nom de All-Ukrainian Network of People Living with HIV. Dmytro Sherembey, président du conseil de 100% Life, explique qu’autrefois la majorité des financements de la riposte nationale au VIH provenait de donateurs, le Fonds mondial en tête. La formule 20–50–80 a apporté une ligne directrice claire couplée à un calendrier approuvé par le gouvernement. Ce dernier était tenu d’augmenter les financements nationaux, car le plan prévoyait un arrêt des financements par les donateurs si jamais il ne satisfaisait pas ses obligations.

« Cette décision n’a pas été aisée. Signer pour une aide du Fonds mondial aurait été beaucoup plus facile. Mais nous avons compris que si le gouvernement n’augmentait pas ses financements, près de 500 000 utilisateurs et utilisatrices des services se retrouveraient démuni-es », raconte M. Sherembey. Le gouvernement n’étant pas en mesure de fournir lui-même une offre variée de services de prévention, de soins et d’assistance contre le VIH, des organisations communautaires avaient commencé à le suppléer. Toutefois, on craignait une baisse du financement destiné aux organisations communautaires, car cela aurait marqué la fin de certains services et, par conséquent, empêché des milliers de personnes d’avoir accès aux soins.

Un groupe stratégique pour la mise en œuvre du plan de transition composé du Centre de santé publique du ministère ukrainien de la Santé, 100% Life, l’ONUSIDA, l’ICF Alliance for Public Health, Renaissance et Deloitte a alors élaboré de nouveaux mécanismes permettant aux organisations communautaires locales de coopérer avec les administrations locales. Le Soumy et la Poltava ont été les premières régions en Ukraine à financer les programmes du VIH et de la tuberculose à partir de sources nationales. En 2018, le budget national ukrainien a attribué l’équivalent de 650 000 $ aux programmes.

« Le plan de transition est l’occasion de resserrer les liens entre le gouvernement et les organisations non gouvernementales pour ce qui est de la fourniture de services de qualité aux personnes vivant avec le VIH et la tuberculose. Le rôle des organisations non gouvernementales connaît aussi une transformation. Il consiste de moins en moins à militer comme à leur début, et de plus en plus à fournir un travail social professionnel et à prendre leur part de responsabilité dans les résultats. Et l’État, de son côté, achète leurs services par le biais du système public d’appels d'offres », indique Igor Kuzin, directeur adjoint du Centre de Santé publique du ministère de la Santé en Ukraine.

La mise en œuvre du plan de transition s’est concrétisée grâce au soutien du ministère ukrainien des Finances. En 2019, l’enveloppe représentait près de 4 millions de dollars, soit la moitié des financements, et 25 régions en Ukraine en ont bénéficié. En 2020, on estime que le gouvernement aura déboursé près de 12,5 millions de dollars pour le traitement et d’autres services, ce qui représente 80 % des financements de ce type de programmes.

« En collaboration avec le Centre de Santé publique du ministère ukrainien de la Santé, avec des partenaires internationaux et la société civile, nous allons assurer une veille minutieuse et analyser les résultats de ce nouveau modèle de fourniture de services liés au VIH afin de garantir sa pérennité, son efficacité et sa cohérence », déclare Raman Hailevich, directeur pays de l’ONUSIDA pour l’Ukraine.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Le quotidien de deux cliniques en Jamaïque pendant la COVID-19

03 novembre 2020

03 novembre 2020 03 novembre 2020Une femme séropositive se rend au Centre for HIV Research and Education Services (CHARES) à Kingston en Jamaïque. D’habitude, elle reçoit des antirétroviraux pour trois mois, mais pas cette fois-ci. La médecin lui explique que, depuis avril, les pharmacies d’État délivrent des médicaments uniquement pour un mois de traitement.

À une vingtaine de minutes de là en voiture, à la Comprehensive Health Clinic, un homme attend que son nom soit appelé. Il n’utilise pas l'un des bancs en bois réservés aux patients venant consulter pour des questions de santé sexuelle. Il s’assoit un peu plus loin sur un siège et écoute attentivement.

Les prestataires de services du VIH en Jamaïque luttent cette année sur deux fronts : répondre aux nouveaux défis apportés par la COVID-19 et gérer les difficultés chroniques pour assurer leur mission. La directrice pays de l’ONUSIDA, Manoela Manova, souhaitait se faire une meilleure idée des problèmes sur le terrain. Elle a décidé de se rendre sur ces deux sites afin de parler avec tout le monde, depuis l'équipe d'observation du traitement jusqu’aux médecins.

Hébergé dans le University Hospital of the West Indies, le CHARES est un établissement modèle pour le traitement du VIH en Jamaïque. L’année dernière, sur l’île, 79 % des personnes suivant un traitement avaient une charge virale indétectable. Au CHARES, la proportion est encore plus élevée avec 9 patient-es sur 10, dont la charge virale indétectable leur permet de vivre en bonne santé sans contaminer personne.

La COVID-19 a toutefois aussi mis des bâtons dans les roues de ce programme bien établi.

Les capacités dans les laboratoires ont été redirigées en faveur du coronavirus, par conséquent la réception des résultats des tests de la charge virale a pris du retard.

Le CHARES délivrait habituellement des ordonnances pour trois mois à ses patient-es stabilisé-es, mais depuis l’arrivée de la COVID-19, les pharmacies gérées par l’État ne fournissent des médicaments que pour un mois. Cela fait partie de la stratégie du gouvernement pour prévenir les ruptures de stock, car la chaîne d’approvisionnement connaît actuellement des difficultés. Toutefois, pour les personnes sous traitement, cela signifie qu’elles doivent sortir plus souvent pour obtenir leurs médicaments. En réponse, le CHARES a commencé à faire des livraisons à domicile, en particulier pour les personnes âgées qui sont moins enclines à sortir de chez elles à cause du risque présenté par le nouveau coronavirus.

Par ailleurs, les mesures d’endiguement de la COVID-19 ont augmenté les besoins en assistance psychosociale. La perte de revenus, la fermeture des écoles et les couvre-feux sont des fardeaux supplémentaires auxquels sont confrontés des milliers de foyers jamaïcains, y compris des personnes vivant avec le VIH. Néanmoins, même lorsque des patient-es sont renvoyé-es vers une assistance psychiatrique à l’hôpital central, rares sont celles et ceux à y aller par peur de la discrimination. Et ce n’est pas tout. Depuis que l’hôpital hébergeant le CHARES est devenu un centre de traitement de la COVID-19, certaines personnes ont décidé de ne plus venir.

« Nous avons besoin d’observer et d’évaluer de plus près les difficultés liées à la gestion des patient-es à l’heure actuelle en vue de trouver des solutions », déclare la responsable du programme CHARES, Racquel Brown. « Dans l’idéal, nous aimerions employer quelqu’un pour analyser les données des patient-es afin de prendre de meilleures décisions stratégiques concernant la prise en charge et le traitement. »

Le Comprehensive Health Centre apporte ses services à de nombreuses personnes vivant avec le VIH ou touchées par d’autres infections sexuellement transmissibles. Ici aussi, il n’est plus possible de fournir un traitement pour plusieurs mois depuis l’arrivée de la COVID-19. Nombre de patient-es demandent une aide alimentaire au cours de cette période. Certain-es avaient leurs antirétroviraux, mais pas de nourriture pour les prendre.

Mais d’autres problèmes existaient déjà avant la COVID-19. Deux patient-es sur cinq ne viennent pas au rendez-vous de suivi. Certain-es fournissent une mauvaise adresse aux prestataires de services. Et le taux de suppression de la charge virale de la clinique stagne à 70 %, en deçà de la moyenne nationale. Certain-es arrêtent leur traitement contre l’avis de leur médecin.

Mme Manova explique que de nombreuses difficultés rencontrées par les deux établissements sont liées à l’autostigmatisation et à la discrimination, les deux grands défis de la riposte au VIH en Jamaïque. Dans tout le pays, 43 % à peine de toutes les personnes vivant avec le VIH suivaient un traitement en 2019 malgré une couverture plutôt bonne du dépistage.

« La honte, la peur et les préjugés sapent nos efforts, aussi bien avant que pendant l’épidémie de COVID-19 », remarque Mme Manova. « Pour apporter une riposte de santé publique efficace, nous devons bien réfléchir et faire preuve de cohérence afin d’instaurer la confiance auprès des communautés et combattre toute forme de stigmatisation et de discrimination qui empêchent des personnes d’accéder aux soins. »

« Passer du temps avec ces prestataires de soin a été une expérience inspirante et qui m’a donné beaucoup à réfléchir », continue Mme Manova. « La Jamaïque considère à juste titre que le personnel communautaire de santé est essentiel. Ce personnel au sein des communautés comprend des intermédiaires, des équipes de travail social, des conseillers et conseillères pour l'observation du traitement et des responsables de dossiers. Il est tout aussi important que les médecins et le personnel infirmier. Leurs efforts sont essentiels à l’heure actuelle pour répondre aux besoins et aux émotions qui pourraient avoir des répercussions sur le suivi du traitement. »

Notre action

Region/country

Feature Story

COVID-19 : l'impact se réduit sur la transmission verticale du VIH

27 octobre 2020

27 octobre 2020 27 octobre 2020Des données obtenues récemment révèlent que la pandémie de COVID-19 a des répercussions considérables sur les services de dépistage du VIH, mais son impact sur le traitement du VIH a été moindre que ce qui était craint à l’origine. La situation concernant les services de prévention de la transmission verticale du VIH (de la mère à l’enfant) est néanmoins contrastée. À partir d’avril, les pays ont enregistré de manière générale un recul du nombre de femmes faisant un dépistage du VIH lors de leur première visite prénatale dans un établissement de santé, mais cette tendance s’est inversée dès le mois de juin.

L’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ont lancé en août 2020 une campagne de collecte de données afin de recenser les perturbations causées par la COVID-19 et affectant les services réguliers de la lutte contre le VIH au niveau national, régional et mondial. Parmi les 43 pays ayant fourni des informations concernant la prévention de la transmission verticale du VIH, 17 ont partagé des données qui ont permis d’identifier des tendances.

Un ratio a été calculé en utilisant janvier comme point de comparaison afin de mesurer l’impact de la COVID-19 sur les services de prévention de la transmission verticale du VIH. Autrement dit, si le nombre de femmes accueillies en avril est resté constant par rapport à janvier, alors ce ratio est de 1. S’il a reculé, alors ce taux est inférieur à 1.

Ratio par rapport à janvier du nombre de femmes enceintes ayant fait un test du VIH au cours des soins prénataux, à partir de février

En avril par rapport à janvier, tous les pays sauf le Mozambique et la Jamaïque ont signalé un déclin du nombre de femmes faisant un test du VIH lors de leur première visite prénatale dans un établissement de santé. À partir de juin ou juillet, 14 des 17 pays avaient de nouveau atteint le niveau de février (tous sauf l’Indonésie, le Botswana et la Sierra Leone).

Parmi les 15 pays ayant fourni des informations sur le traitement de femmes enceintes vivant avec le VIH, le nombre de femmes sous traitement est revenu au niveau de février pour tous les pays sauf 5 (Botswana, Afrique du Sud, Sierra Leone, Togo et Guatemala).

Ratio par rapport à janvier du nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH et suivant une thérapie antirétrovirale en vue d’éviter la transmission verticale, à partir de février

Related

Feature Story

La 51e Conférence mondiale de l’Union sur la santé respiratoire s’ouvre aujourd’hui alors que la COVID-19 menace d’inverser la baisse du nombre de victimes de la tuberculose

20 octobre 2020

20 octobre 2020 20 octobre 2020La 51e Conférence mondiale de l’Union sur la santé respiratoire placée sous le thème « Advancing Prevention » s’est ouverte aujourd’hui. Pour la première fois depuis sa création il y a 100 ans, la conférence est organisée en ligne à cause de la pandémie de COVID-19. Cette manifestation fournira des informations scientifiques récentes sur la tuberculose, la pollution de l’air et la lutte antitabac. Elle proposera également des sessions dédiées à la COVID-19 et aux domaines où elle coïncide avec la santé respiratoire et les maladies infectieuses. Son Altesse Impériale, la princesse consort Akishino du Japon, l’ancien président Bill Clinton, Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA, et Divya Sojan, une infirmière et survivante de la tuberculose, pour ne citer que quelques noms, interviendront au cours de cette conférence.

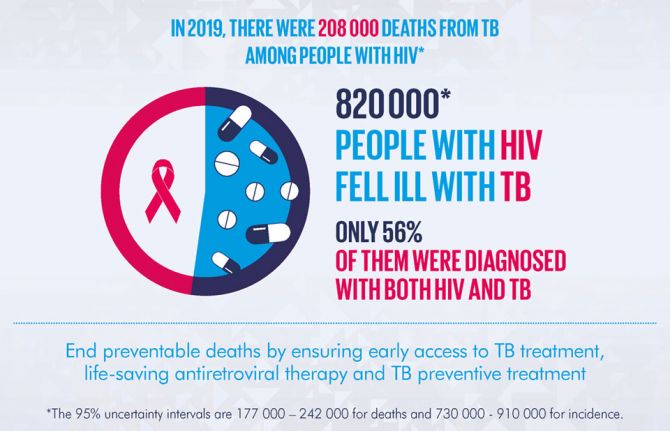

Selon le Rapport 2020 sur la lutte contre la tuberculose de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le nombre de décès liés à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH a reculé de 63 % depuis 2010. Ce résultant encourageant n’est plus très loin de l’objectif mondial (-75 %) adopté avec la Déclaration politique des Nations Unies de 2016 sur la fin du sida. Toutefois, ce document révèle également que la tuberculose reste la principale cause de mortalité parmi les personnes vivant avec le VIH. Un peu plus de 200 000 victimes lui étaient imputables en 2019, soit 30 % de tous les décès des suites d’une maladie opportuniste.

Moins de la moitié des 815 000 personnes environ vivant avec le VIH et ayant contracté la tuberculose en 2019 a été identifiée, diagnostiquée et recensée par les programmes nationaux comme recevant un traitement pour les deux maladies. La majorité d’entre elles passent soit entre les mailles des programmes, ne sont pas diagnostiquées ou soignées correctement ou encore leur traitement n’est pas consigné comme il le devrait. Néanmoins, dans plus de 80 pays et territoires, une fois un diagnostic établi, 90 % au moins des personnes souffrant de tuberculose connaissent leur statut sérologique et 88 % des personnes vivant avec le VIH et suivant un traitement de la tuberculose reçoivent une thérapie antirétrovirale qui les maintient en bonne santé.

La tuberculose peut être soignée et il est possible d’empêcher les contaminations. L’OMS recommande depuis 2004 un traitement préventif de la tuberculose pour toutes les personnes qui viennent d’apprendre leur séropositivité. Ainsi, cela évite qu’elles ne contractent la tuberculose, ce qui sauve des vies. Jusqu’à récemment, cette couverture était pourtant totalement inadaptée. Néanmoins, la combinaison d’efforts militants, d’un volontarisme politique, d’une meilleure disponibilité d’options de traitement plus courtes et plus faciles à respecter, d’un financement adapté et de l’engagement des communautés s’est traduite par une augmentation impressionnante du nombre de personnes vivant avec le VIH recevant un traitement préventif de la tuberculose.

En 2019, l’OMS indiquait que 3,5 millions d’entre elles avaient commencé un traitement préventif contre la tuberculose, alors qu’elles n’étaient que 1,8 million un an auparavant. Ces 5,3 millions de personnes au total pour ces deux années représentent déjà 88 % de l’objectif 2022 fixé à 6 millions dans la Déclaration politique des Nations Unies sur la tuberculose, ce qui donne bon espoir d’atteindre cet objectif avant l’heure.

« Il a fallu des dizaines d’années pour effacer les doutes du personnel de santé et des communautés, pour mobiliser des financements dédiés au traitement préventif de la tuberculose et pour investir dans la recherche en vue de mettre au point des traitements plus courts, plus efficaces et mieux acceptés », a déclaré Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA. « Il est l’heure à présent de mettre la barre plus haut et d’élargir l’accès et l’utilisation de meilleurs traitements préventifs à quiconque en a besoin. »

La COVID-19 perturbe toutefois déjà les services destinés au VIH et à la tuberculose en venant s’ajouter à la double stigmatisation qui entrave parfois l’accès à ces services. Par ailleurs, les mesures de confinement dressent un obstacle supplémentaire au dépistage ou à la collecte d’un traitement de la tuberculose et du VIH, et cette nouvelle pandémie détourne des ressources humaines, financières et des laboratoires de la lutte contre la tuberculose et le VIH.

Dans le monde, on estime qu’un confinement de trois mois et un retour à la normale de 10 mois pourraient ajouter 6,3 millions de cas de tuberculose en plus et 1,4 million de décès supplémentaires imputables à cette maladie au cours des cinq prochaines années. La pandémie de COVID-19 ferait prendre un retard de cinq à huit ans au moins à la lutte contre la tuberculose, ramenant l’incidence de cette infection et les décès liés dans le monde en 2021 à des niveaux enregistrés pour la dernière fois respectivement en 2013 et en 2016.

« Aujourd’hui plus que jamais, il est temps que les communautés du VIH et de la tuberculose joignent leurs efforts et lancent un appel pour des investissements dans des traitements préventifs et curatifs plus courts, ainsi que pour un meilleur contrôle des infections, le tout renforcé par une protection socio-économique et des droits humains nécessaires aux populations », a poursuivi Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA. « La solidarité mondiale est indispensable pour maîtriser les pandémies de la COVID-19, de la tuberculose, du VIH et les épidémies futures. Ensemble, nous devons mettre en place et distribuer de manière équitable une prévention combinée, y compris des vaccins, et un traitement pour toutes et tous. Autrement dit, garantir un accès véritablement universel qui accorde la priorité à celles et ceux qui en ont le plus besoin. »

Related

Feature Story

Craintes partiellement infondées concernant l’impact de la COVID-19 sur le traitement du VIH

16 octobre 2020

16 octobre 2020 16 octobre 2020Même si des données obtenues récemment révèlent que la pandémie de COVID-19 a des répercussions considérables sur les services de dépistage du VIH, son impact sur le traitement du VIH est moindre que ce qui était craint à l’origine.

L’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ont lancé en août 2020 une campagne de collecte de données afin de recenser les perturbations causées par la COVID-19 et affectant les services réguliers de la lutte contre le VIH au niveau national, régional et mondial. Parmi les 85 pays ayant communiqué des informations relatives au traitement du VIH, 22 ont partagé des données sur une période suffisamment longue pour identifier des tendances.

Évolution mensuelle du nombre de personnes signalées sous traitement, 1 = données de janvier 2020 (Pays comptant fin 2019 entre 200 000 et 1,2 million de personnes séropositives sous traitement)

L’impact de la COVID-19 sur les services de traitement du VIH a été mesuré à l’aide d’un ratio utilisant les données de janvier comme référence. Autrement dit, ce ratio est de 1 si le nombre de personnes sous traitement en avril est resté constant par rapport à janvier, et il est inférieur à 1 si ce nombre a baissé.

Seuls cinq pays ont signalé un recul sur un ou plusieurs mois à partir d’avril du nombre de personnes suivant un traitement. Il s’agit du Zimbabwe en juin, du Pérou et du Guyana en juillet, de la République dominicaine en avril et de la Sierra Leone de mai à juillet. Les 18 autres pays n’ont signalé aucune baisse et certains d’entre eux ont même enregistré une augmentation constante (p. ex. Kenya, Ukraine, Togo et Tadjikistan).

Évolution mensuelle du nombre de personnes signalées sous traitement, 1 = données de janvier 2020 (Pays comptant fin 2019 entre 60 000 et 200 000 personnes séropositives sous traitement)

Il est toutefois difficile d’identifier des tendances pour ce qui est du nombre de personnes actuellement sous traitement, car, dans de nombreux pays, l'arrêt de la thérapie n’est constaté qu’au bout de trois mois. Autrement dit, il peut arriver que des personnes ayant interrompu leur traitement en avril ne figurent que dans les chiffres de juillet.

Parmi les 22 pays disposant de données sur l’évolution des nouvelles personnes sous traitement, tous sauf la Jamaïque signalent une baisse sur un mois au minimum par rapport à janvier. Seuls huit d’entre eux environ présentent une reprise du nombre de traitements commencés entre janvier et juillet.

Évolution mensuelle du nombre de personnes signalées sous traitement, 1 = données de janvier 2020 (Pays comptant fin 2019 entre 1 400 et 36 000 personnes séropositives sous traitement)

Notre action

Related

Feature Story

Un chatbot répond aux questions que se posent les jeunes sur le VIH, la santé et les relations

15 octobre 2020

15 octobre 2020 15 octobre 2020Un chatbot répondant au nom d’Eli est capable de répondre à des questions sur le passage à l’âge adulte, l’amour, les relations et la santé sexuelle, y compris la prévention et le traitement du VIH. Ce service a été lancé sur le réseau social VKontakte et vient s’ajouter aux ressources de santé mises à disposition des jeunes en Europe de l’Est et en Asie centrale.

Créé par l’Institut pour l’application des technologies de l’information à l’éducation (ITIE) de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Eli répond à des questions dans six domaines : la psychologie, la physiologie, le sexe, les relations, la famille et la santé. La base de connaissances a été élaborée par une équipe éditoriale en collaboration avec du personnel de santé et des psychologues. L’équipe a puisé dans des documents de l’UNESCO, de l’ONUSIDA et d’autres agences des Nations Unies portant, par exemple, sur la santé sexuelle et reproductive, le bien-être psychologique, ainsi que la prévention, le dépistage et le traitement du VIH.

Une grande partie des connaissances d’Eli concernent la prévention, le dépistage et le traitement du VIH. Au cours d’une conversation avec un utilisateur ou une utilisatrice, Eli explique pourquoi il est conseillé que les jeunes sexuellement en activité fassent un test du VIH, il indique les tests disponibles, où et comment se faire dépister et pourquoi il est essentiel de commencer une thérapie antirétrovirale immédiatement après avoir découvert que le résultat est positif. Eli aide à surmonter les peurs et les appréhensions des jeunes et les encourage à se tourner vers une aide médicale.

« L’utilisation de technologies de l’information modernes et innovantes est un indispensable pour sensibiliser les jeunes sur le VIH et pour assurer la prévention du VIH. Dans ce domaine, l’UNESCO est un partenaire incontournable », explique Alexander Goliusov, directeur par intérim de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui régional à l’Europe de l’Est et l’Asie centrale.

L’équipe a eu recours à des technologies d’apprentissage automatique pour créer ce chatbot. Les jeunes ont la possibilité de poser leurs propres questions ou de choisir parmi une liste de suggestions. L’intelligence artificielle génère la réponse en prenant en compte les éventuelles corrélations. Par exemple, lorsqu’Eli parle des infections sexuellement transmissibles, le chatbot fournit des informations sur les symptômes et les méthodes de diagnostic, mais il explique également aux jeunes quoi faire si jamais leur partenaire ne veut pas se protéger.

Dans ses réponses, Eli fait preuve d’expertise et de respect envers les jeunes qui l'utilisent et opte pour des formulations aussi neutres que possible au niveau du genre et sans stigmatiser.

« Eli est un compagnon irremplaçable pour les jeunes qui grandissent et découvrent des sentiments et des formes de relations inconnus jusqu’alors. Les jeunes ont souvent besoin d’informations fiables, sans stéréotypes ni leçons de morale. Eli représente une nouvelle étape dans la concrétisation de la stratégie mondiale de l’UNESCO visant à donner les moyens aux filles et aux garçons de se constituer un bagage d’informations sur leur santé. Eli leur permet aussi d’établir et de préserver des relations saines, respectueuses et enrichissantes », déclare Tigran Yepoyan, responsable ICT et de l’éducation à la santé auprès de l’UNESCO ITIE.

Au cours de la première semaine de son lancement, plus de 4 000 personnes se sont inscrites au groupe Eli sur VKontakte et Eli a répondu à plus de 150 000 questions posées par plus de 10 000 utilisateurs et utilisatrices. Des jeunes ont aussi laissé un commentaire : « Un thème cool et important ! » « Eli apprend et partage ses connaissances avec nous ! Continue comme ça, Bot ! » « C’est super cool, les gars ! » « Je souhaite remercier les personnes derrière ce projet. Vous faites du bon boulot ! »

Eli est disponible dès à présent et des explications sont fournies pour quiconque n’a jamais utilisé ce type de service.

Eli va servir de prototype avant de créer cette année des chatbots similaires en russe et dans les langues nationales du Kazakhstan et du Kirghizstan, puis, à l’avenir, dans d'autres langues d’Europe de l’Est et d’Asie centrale.

Notre action

Region/country

- Eastern Europe and Central Asia

- Albania

- Armenia

- Azerbaijan

- Belarus

- Bosnia and Herzegovina

- Bulgaria

- Croatia

- Cyprus

- Czechia

- Estonia

- Georgia

- Hungary

- Kazakhstan

- Kyrgyzstan

- Latvia

- Lithuania

- Montenegro

- Poland

- Republic of Moldova

- Romania

- Russian Federation

- Serbia

- Slovakia

- Slovenia

- Tajikistan

- North Macedonia

- Türkiye

- Turkmenistan

- Ukraine

- Uzbekistan