Feature Story

La COVID-19 a un effet négatif sur le dépistage du VIH dans la plupart des pays

13 octobre 2020

13 octobre 2020 13 octobre 2020Des données mensuelles fournies régulièrement à l’ONUSIDA portant sur les perturbations au niveau des services de dépistage du VIH et de traitement font état d’un recul significatif des services de dépistage du VIH dans pratiquement tous les pays apportant des informations.

L’ONUSIDA, l’Organisation mondiale de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance utilisent une plateforme en ligne (https://hivservicestracking.unaids.org) pour collecter des données nationales depuis le début de la pandémie de COVID-19 afin d’identifier les perturbations au niveau national, régional et mondial causées par le coronavirus et touchant les services habituels de lutte contre le VIH.

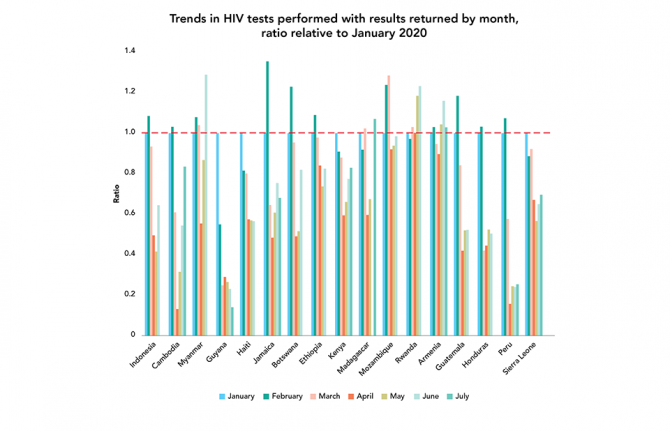

56 pays ont eu recours à la plateforme pour fournir des données sur le dépistage du VIH au moins pour un mois entre janvier et juillet 2020 et 17 ont fourni suffisamment de données pour reconnaître des tendances sur cette période. Un ratio a été calculé en utilisant janvier comme point de comparaison afin de mesurer l’impact de la COVID-19 sur les services de dépistage du VIH. Autrement dit, si le nombre de tests en avril est resté constant par rapport à janvier, alors ce ratio est de 1. S’il a reculé, alors ce taux est inférieur à 1.

Un recul marqué et durable des services de dépistage du VIH a été constaté dans tous les pays sauf le Rwanda et cette tendance est apparue en avril dans la plupart des pays. Dans cinq pays, le Myanmar, le Mozambique, Madagascar, le Rwanda et l’Arménie, le nombre de dépistages a retrouvé son niveau d’avant-crise, alors qu’il reste bas dans d’autres pays comme le Guyana et le Pérou.

NOTRE ACTION

Related

Feature Story

Prévention du VIH en Chine : la jeunesse investit le devant de la scène

13 octobre 2020

13 octobre 2020 13 octobre 2020« De mon temps, les maladies comme ça, ça n’existait pas ! C’est à cause des mœurs dépravées des jeunes à l’université comme vous que le sida est apparu. » C’est par ces mots qu’un vieil homme a un jour invectivé un groupe d’étudiants qui faisait de la prévention du VIH au bord du Lac de l’Ouest en Chine. « Apprenez à vous tenir correctement ! Nous n’avons pas besoin d’écouter vos sornettes ! »

Près de trois ans plus tard, en 2020, ces mots résonnent toujours clairement dans la tête de Zhao Honghui, un étudiant en troisième année de médecine à la Zhejiang University et responsable du groupe, même s’il savait à cette époque qu’il n’avait rien à se reprocher. « J’aurais aimé pouvoir dire à ce vieil homme que, dans les faits, les nouvelles infections au VIH parmi les personnes âgées augmentent également », explique-t-il. « Mais aussi que la haine et le déni ne permettront jamais de résoudre le problème du VIH. »

M. Zhao a eu récemment la chance d’exprimer ce qu’il aurait aimé dire et de partager ses expériences, bonnes et mauvaises, de bénévole de la prévention du VIH. Il est en effet intervenu en direct sur Internet devant plus de 71 000 personnes dans toute la Chine.

Cinq autres jeunes bénévoles et lui ont participé à une discussion en ligne organisée par l’ONUSIDA et Tencent, une entreprise chinoise du domaine des technologies. Cet évènement sur le thème de la jeunesse et du VIH faisait partie d’une série de discussions destinées aux jeunes et organisées par les Nations Unies en Chine et Tencent dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse et du 75e anniversaire des Nations Unies. Il s’agissait de permettre aux jeunes de donner leur avis sur les Objectifs de développement durable.

En Chine, les statistiques du gouvernement indiquent une recrudescence des nouvelles infections au VIH parmi les jeunes âgés de 15 et 24 ans au cours des dernières années. En invitant de jeunes bénévoles à partager leur expérience, la discussion organisée par l’ONUSIDA avait pour but de sensibiliser davantage les jeunes sur le risque d’infection, de les informer sur les manières de se protéger et de protéger les autres, ainsi que d’encourager des jeunes à venir grossir les rangs de la prévention du VIH.

Mei Junyan, étudiant en deuxième année à la South China University of Technology, a partagé son expérience d’éducateur sur les thèmes de l’éducation sexuelle et de la prévention du VIH avec d’autres étudiant-es. Sun Yinghui a quant à elle raconté au public que son équipe de recherche médicale à la Zhongshan University s’est penchée sur l’impact de la COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH et sur la manière de les aider à surmonter les difficultés. « Cette rencontre me donne espoir, car maintenant je sais que je ne mène pas seule cette bataille », a déclaré Mme Sun. « Cette discussion est une source d’inspiration pour chacune et chacun d’entre nous qui s’engage dans la prévention du VIH », a ajouté M. Mei.

Toutes et tous sont également satisfaits de la qualité des échanges avec les autres intervenants. L’acteur Huang Xiaoming, ambassadeur de bonne volonté en Chine de l’ONUSIDA, a déclaré que faire du bénévolat n’était pas une chose facile. De son côté, le directeur de la Chinese Association of STD and AIDS Prevention and Control, Hao Yang, a encouragé tous les participant-es à continuer sur leur lancée. Par ailleurs, il a ajouté que l’éducation par les pairs vient compléter les informations apprises à l’école et a également encouragé les étudiant-es à faire davantage de bénévolat.

Andy Liu (nous avons changé son nom) était un invité à part. Il vit depuis cinq ans avec le VIH après avoir été infecté à 21 ans. Aujourd’hui, sa charge virale est indétectable depuis qu’il suit méthodiquement une thérapie antirétrovirale et il aide maintenant bénévolement d’autres personnes séropositives. Malheureusement, il ne s’est toutefois pas senti capable d’allumer sa caméra pour témoigner à visage découvert, car la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH reste ancrée en Chine. La fin de la rencontre a été marquée par un moment chargé d’émotions, lorsque M. Huang a dit à M. Liu espérer qu’un jour ce dernier n’aura plus peur de se montrer. Il a continué en disant être persuadé que cela sera possible dans un futur proche. De son côté, il continuera de défendre les personnes vivant avec le VIH et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination.

M. Zhao espère que cette discussion entre les jeunes se tiendra tous les ans afin de permettre aux jeunes bénévoles de la cause du VIH d’échanger leurs idées. « Cette rencontre nous permet de savoir ce que font d’autres bénévoles et de tirer des leçons des différentes expériences. Je remercie l’ONUSIDA de nous mettre à disposition cette plateforme et j’espère qu’elle deviendra un évènement régulier », a-t-il terminé.

Amakobe Sande, Directrice pays de l’ONUSIDA pour la Chine, a déclaré que l’organisation s’engage à servir la jeunesse en collaboration avec le gouvernement chinois et des organisations communautaires partenaires. « J’espère que les jeunes qui ont participé à la rencontre d’aujourd’hui inspireront aussi d’autres à se joindre à nos efforts. Ensemble, nous pouvons atteindre l’objectif d’une génération sans VIH. Nous pouvons mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique. »

Region/country

Related

Feature Story

Enseignements tirés du projet PPrE Ashodaya en Inde

07 octobre 2020

07 octobre 2020 07 octobre 2020Le projet pilote Ashodaya sur la prophylaxie pré-exposition (PPrE) à destination des professionnelles du sexe dans le sud de l’Inde a montré comment renforcer les programmes de PPrE et de prévention du VIH, mais aussi la manière d’accélérer leur mise en œuvre à l’issue de la phase pilote.

Même s’il a été prouvé que la protection offerte par la PPrE frôle les 100 % lorsque le traitement est pris correctement, la mise en place de programmes correspondants efficaces reste difficile. Les efforts de prévention du VIH auprès des professionnel-les du sexe mettent généralement l’accent sur l’utilisation du préservatif. Toutefois, si de nombreuses stratégies contribuent au recul des nouvelles infections dans la région Asie-Pacifique, cette population continue d’être surreprésentée au niveau des contaminations. En 2019, 9 % des 300 000 nouvelles infections au VIH estimées pour la région Asie-Pacifique concernaient des professionnel-les du sexe et, à l’échelle mondiale, leur risque relatif d’infection est 30 fois supérieur au reste de la population.

La PPrE figure depuis relativement peu de temps sur la liste des options de prévention du VIH disponibles. Cette solution consiste en la prise d’antirétroviraux par une personne séronégative avant une exposition éventuelle au VIH. Même si l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) la recommande depuis 2015 à toute personne exposée à un risque non négligeable de contamination, la PPrE reste inaccessible à la plus grande partie des populations clés, notamment aux professionnel-les du sexe et à leurs partenaires en Asie et dans la région Pacifique. Le recours à la PPrE chez les femmes, en particulier chez les professionnelles du sexe, en Asie-Pacifique est très peu documenté.

Le projet pilote Ashodaya PPrE est l'un des deux programmes menés et gérés par des communautés qui avaient pour objectif de fournir la PPrE à des professionnelles du sexe. Il a bénéficié du soutien de la Bill & Melinda Gates Foundation (l’autre projet était dirigé par le Durbar Mahila Samanwaya Committee Kolkata). Les professionnel-les du sexe en Inde s’inquiètent du fait que leur communauté reste touchée par les nouvelles contaminations au VIH malgré l’usage répandu du préservatif.

« Notre projet montre que la distribution de la PPrE par les communautés peut être intégrée efficacement aux services existants de prévention et de soins du VIH destinés aux professionnel-les du sexe. Cela favorise la rétention et le suivi du traitement. Les décisionnaires doivent nous consulter, nous écouter et nous faire confiance, car nous savons ce qui fonctionne pour nous et comment y parvenir. Nous avons le devoir de rendre la PPrE disponible d’une manière sécurisée et pérenne en tant qu’outil de prévention supplémentaire et nous nous engageons en ce sens », a déclaré Bhagya Lakshmi, secrétaire d’Ashodaya Samithi.

Le projet pilote sur la PPrE s’est déroulé entre avril 2016 et janvier 2018 et a enregistré de bons résultats au cours de cette période. La prise de PPrE a été très bien suivie : 99 % des 647 participantes prenaient encore leur traitement à l’issue des 16 mois. La protection de ces femmes dépend de la prise quotidienne de PPrE. Alors que le suivi n’affichait que 70 % au troisième mois, il est passé à 90 % au sixième mois et à 98 % à la fin du projet. Les participantes évaluaient elles-mêmes leur adhésion au traitement et un contrôle sanguin sporadique a servi à la vérifier au troisième et au sixième mois.

Ce projet a non seulement permis de dissiper certaines peurs répandues sur la PPrE, mais il a également été bénéfique en réduisant certaines lacunes de la prévention. L’usage du préservatif est resté constant, malgré la crainte de le voir reculer. Son utilisation était élevée avec les clients occasionnels, soit dans 98 % des cas environ, mais plus basse avec les clients réguliers (entre 87 et 96 %) et les partenaires réguliers (63 %). Aucune augmentation des infections sexuellement transmissibles symptomatiques ni aucun cas de contamination au VIH n’a été constaté à l’issue du projet.

Plusieurs facteurs ont contribué au succès du projet Ashodaya PrEP, en particulier :

- l’intégration totale de la PPrE au sein d’une gamme existante de services de santé, d'actions de proximité et de la mobilisation de la communauté. Cette stratégie est partie du principe que la PPrE n’est pas uniquement un médicament ou un service indépendant, mais qu’elle fait partie d’un panel de solutions de prévention et de santé, comprenant les services de santé sexuelle et reproductive.

- Les communautés montrent la voie : planification, mise en œuvre et surveillance.

- Préparer la communauté et garantir son implication sur la durée. Une phase de préparation en profondeur de la communauté et un engagement sur la durée ont permis aux travailleuses du sexe de prendre des décisions fondées avant de participer au projet.

- S’adresser dès le début aux groupes exclus. Sachant que de nombreux membres de la communauté n’allaient pas avoir accès au projet, la communauté a indiqué très tôt que tous les membres ne seraient pas éligibles à participer au projet pilote sur la PPrE à cause du nombre limité de places et des modalités.

- Mettre l’accent sur l’adhésion au long terme plutôt que sur le suivi à la lettre du traitement. Puiser dans le réseau de membres d’Ashodaya sur le terrain a permis de personnaliser les stratégies d’aide au respect du traitement afin de répondre au mieux aux besoins des utilisatrices de la PPrE. Il s’agissait aussi bien de renforcer l’aide apportée lorsqu’une baisse du suivi du traitement était observée que de renvoyer vers la gamme complète de services sociaux et de santé offerts par Ashodaya, en plus de la PPrE.

« Nous n’arriverons pas à juguler les nouvelles infections au VIH en Asie et dans le Pacifique si nous ne changeons pas notre façon de faire », déclare Eamonn Murphy, directeur de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Asie et le Pacifique. « La PPrE satisfait un besoin inassouvi et élargit les options de prévention disponibles pour les personnes confrontées à un risque élevé de VIH. Nous devons faire connaître la PPrE en tant que nouvel outil efficace de prévention du VIH. Les prémisses du projet pilote Ashodaya PrEP sont un modèle non seulement pour l’Inde, mais pour toute la région. Les leçons tirées de ce projet sont essentielles pour fournir des informations afin de faire avancer la feuille de route de la prévention. »

La communauté a élaboré, planifié, mis en œuvre et assuré le suivi du projet Ashodaya PrEP. Ce dernier a pris fin en 2018 et une analyse des résultats a été réalisée avec le soutien de l’ONUSIDA en Inde et de l’OMS. Depuis lors, Ashodaya a formé un groupe de membres de la communauté afin de militer en faveur de la PPrE en partenariat avec All India Network of Sex Workers et avec le soutien d’AVAC. Ashodaya, avec le soutien de l’ONUSIDA, de l’OMS, du Durbar Mahila Samanwaya Committee et du All India Network of Sex Workers, poursuit également son action en faveur de la PPrE avec l’Indian National AIDS Control Organization (NACO). Ashodaya cherche également d’autres moyens de franchise sociale et de commercialisation par les communautés de la PPrE afin de démocratiser son accès. La NACO a rédigé un avant-projet réglementaire et de directives relatif à la PPrE au niveau national. La communauté attend avec impatience la reprise des services de PPrE.

Region/country

Related

Feature Story

Échanges interreligieux sur la manière de faire progresser la riposte au VIH

06 octobre 2020

06 octobre 2020 06 octobre 2020Un millier de croyants et croyantes de diverses confessions qui s'impliquent dans la lutte contre le VIH se sont rassemblé-es récemment au cours de la conférence œcuménique en ligne sur le VIH : Resilience & Renewal: Faith in the HIV Response.

« Il est important aujourd’hui plus que jamais que les communautés confessionnelles et leurs responsables soient des relais efficaces pour les populations. Autrement dit, à l’heure de la COVID-19, il s’agit de prendre conscience que les appels à lutter contre la COVID-19 et ceux contre le VIH doivent se compléter et déboucher sur des synergies. Ils ne sont pas en concurrence. Nous allons nous appuyer sur les partenaires confessionnels afin qu’ils soient des relais efficaces et fidèles pour aider les personnes vivant avec le VIH », a déclaré Shannon Hader, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA responsable des programmes.

Au cours de cette rencontre de trois jours, les participantes et participants ont identifié des mesures communes pour lutter contre des défis et des problématiques émergentes liés à l’atteinte des objectifs 2020 et 2030 de la lutte contre le VIH. Les responsables des différentes confessions étaient invité-es à signer la déclaration en ligne d’engagement en faveur de la riposte au VIH : Our Promise to Action—Resilience & Renewal: Faith in the HIV Response.

Cette conférence a également servi de cadre au lancement de la 13 Million Campaign. L’objectif de cette campagne consiste à impliquer les personnalités importantes, les personnes et les communautés confessionnelles afin de promouvoir l’accès aux services de santé auprès des 13 millions d’enfants, de femmes et d’hommes vivant avec le VIH et qui ne suivent pas encore de thérapie antirétrovirale.

La Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, a rappelé aux personnes présentes que près de 40 ans de riposte au VIH nous ont appris combien la solidarité mondiale est essentielle pour surmonter la pandémie de COVID-19. Tout comme le VIH, cette nouvelle pandémie ne se limite pas à une maladie. Elle a en effet des répercussions sociales, économiques, éthiques et politiques sur la société et seule une approche multisectorielle, notamment en impliquant les communautés confessionnelles, peut aider l’humanité à y mettre un terme.

Jessie Milan Jr, directeur exécutif d’AIDS United, a souligné que les communautés marginalisées sont davantage vulnérables aux deux épidémies. Les injustices raciales aggravent par ailleurs les souffrances. « Notre communauté religieuse est d’autant plus pertinente lorsque la foi que nous portons en nos systèmes et en nos sociétés est ébranlée », a-t-il indiqué.

L’archevêque sud-africain, Thabo Makgoba, a souligné que les institutions religieuses servent les plus faibles, en particulier au niveau national, et fournissent une part considérable des services et coopèrent activement avec les agences gouvernementales. Il a proposé que 5 % des financements internationaux de la lutte contre le VIH soient alloués aux initiatives liées à une confession.

Katy Godfrey représentant le Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR) a partagé son expérience pour ce qui est de la fourniture de services liés au VIH à 15,7 millions de personnes grâce à une collaboration étroite avec les gouvernements et les communautés confessionnelles. Elle a rappelé que l’efficacité des services ne peut être assurée qu’en apprenant continuellement, en étant à l’écoute des besoins des communautés et en collaborant avec elles. Les services doivent faire la part belle à une prise en charge convenable des personnes sans oublier de se préoccuper du personnel soignant et des aidants et aidantes.

Les groupes confessionnels ont partagé leurs bonnes pratiques concernant la fourniture de services de lutte contre le VIH au cours de la COVID-19. La conférence a été aussi l’occasion pour eux de découvrir les avancées de la science et de la recherche ainsi que les informations présentées lors de la Conférence internationale sur le sida de 2020. Des témoignages apportés par des personnes impliquées dans la riposte au VIH ont alimenté les discussions et ont permis de tirer des enseignements de leur expérience et de leur vécu. Des chants, des prières et des pétitions signées par des enfants ont attiré l’attention sur le retard qu'accuse actuellement la riposte au VIH auprès des enfants et des ados.

Des responsables de communautés ont également joué un rôle central au cours de cette conférence.

Parmi les participantes figuraient neuf femmes nigérianes en situation de handicap appartenant au BOLD (Beautiful Outstanding Ladies with Disabilities) Hearts Network. Ndifreke Andrew-Essien, coordonnatrice du BOLD Hearts Network, a déclaré : « Cela fait chaud au cœur d’écouter et de voir des personnes ayant un handicap et vivant avec le VIH raconter comment elles renforcent leur résilience. Elles ont été une source d’inspiration pour beaucoup. Cette conférence nous a énormément appris. Nous espérons qu’à l’avenir, l’interprétation en langue des signes permettra à nos membres mal entendant-es d’y avoir accès. »

« J’ai été très impressionnée par les bonnes pratiques au Kenya, en particulier celles consistant à mettre en relation les personnes séropositives qui ont réussi à supprimer leur charge virale. Recourir à une stratégie reposant sur une célébration, plutôt que sur des punitions, est une source d’inspiration pour moi », a expliqué Aarti Parab, l'une des six ados vivant avec le VIH qui ont pu participer à la conférence.

Un groupement d’organisations confessionnelles d’horizons variés et de personnes vivant avec le VIH venant du monde entier a organisé cette rencontre qui s’est tenue du 22 au 24 septembre avec le soutien de l’UNAIDS/PEPFAR Faith Initiative.

Related

Feature Story

En Tanzanie, des organisations communautaires viennent en aide aux consommatrices de drogue

05 octobre 2020

05 octobre 2020 05 octobre 2020En République unie de Tanzanie, dans la ville de Dar-es-Salaam, des organisations communautaires jouissant du soutien de l’ONUSIDA aident des consommatrices de drogue et leur famille à survivre au cours de la période difficile que nous traversons.

« Avant la pandémie, la vie était simple et meilleure. Je faisais de petits boulots sur la plage comme nettoyer le poisson, aider à charger et à nettoyer les bateaux, et les gens me payaient pour cela. J’aidais ma fille à laver ses vêtements, je l’accompagnais à l’école et je cuisinais pour elle. La vie était simple », explique Doroth Hassan assise devant les locaux de SALVAGE, une organisation affiliée au Tanzania Network for People who Use Drugs (TaNPUD) et installée dans le quartier de Kigamboni à Dar-es-Salaam.

En temps normal, Mme Hassan a recours au commerce du sexe et aux petits boulots informels, comme travailler sur la plage, afin de couvrir ses besoins et ceux de sa fille. Mais l’arrivée de la pandémie de COVID-19 a tout bouleversé.

« La vie a changé aujourd’hui. Je vis dans la peur et je me fais du souci. Les personnes pour qui je travaillais ne veulent plus payer, car elles disent qu’elles n’ont plus d’argent à cause du coronavirus. Tout a changé. La vie est dure. Mes clients ont disparu, ils se sont évaporés. Et les derniers qui continuent à venir trichent, ils tirent sur le prix des prestations sexuelles », continue Mme Hassan.

Et ses soucis sont partagés par d’autres. La plupart des consommatrices de drogue à Dar-es-Salaam ont recours aux mêmes expédients pour survivre : commerce, travail du sexe, activités dans le secteur informel. Elles vivent dans des camps de toxicomanes ou dans des zones d’habitat informel surpeuplées.

Avec le soutien de l’ONUSIDA et d’autres partenaires, des organisations communautaires locales, dont le TaNPUD et SALVAGE, sont en mesure d’apporter un peu de réconfort à des femmes vivant dans des camps et des bidonvilles de Dar-es-Salaam.

« Le TaNPUD a fait prendre conscience de notre situation et SALVAGE nous a fourni, ainsi qu’à d’autres femmes de la communauté, des seaux, du savon et de la nourriture, ou encore d’autres produits d’hygiène. Le TaNPUD est un défenseur fiable de nos droits à la santé », indique Oliver Kinanda, une ancienne toxicomane suivant aujourd’hui un traitement de substitution aux opioïdes.

Mme Kinanda est également bénévole à la clinique de traitement médicamenteux (Medication-Assisted Treatment, MAT) du quartier de Temeke où elle habite. Elle y fait de la prévention de la tuberculose et collecte des échantillons afin d’effectuer un dépistage de la maladie. Néanmoins, son travail a changé depuis l’arrivée de la COVID-19.

« En tant que conseillère au sein de ma communauté, je dispose d’informations sur la prévention de la COVID-19. Je renseigne et je sensibilise sur ce thème. J’ai aussi obtenu de l’aide tout comme d’autres personnes consommant des drogues, par exemple sous forme de masques », continue Mme Kinanda. Elle a également reçu des informations et de l’aide d’autres organisations communautaires locales, y compris des dons destinés à sa communauté et aux personnes qu’elle rencontre à la clinique Temeke MAT.

Mme Hassan a aussi obtenu la même aide.

« Le TaNPUD a attiré l’attention sur notre situation et SALVAGE, en tant qu’organisation affiliée au TaNPUD et dédiée à l’aide aux femmes, nous aiguille vers d’autres services pour ce qui est des soins et du traitement. L’association nous fournit un abri, de la nourriture et des produits d’hygiène », explique-t-elle.

Cette assistance distribuée grâce au soutien financier et matériel de l’ONUSIDA aidera non seulement à atténuer certaines conséquences de la pandémie, alors même que les effets de la COVID-19 s’estompent lentement au sein de la République unie de Tanzanie.

Happy Assan, coordonnatrice du TaNPUD, indique que cette aide a déjà été apportée à 55 familles de consommatrices de drogue de Dar-es-Salaam.

« L’aide couvrait les besoins alimentaires et d’hygiène. Elle a également permis aux femmes de rester chez elles plutôt que de sortir, par exemple pour chercher des clients, et de négocier des pratiques sexuelles à moindre risque. Cette assistance a permis d’atténuer l’insécurité alimentaire des familles avec des enfants », conclut Mme Assan.

Les consommatrices de drogues sont nombreuses à vivre avec le VIH ou à être exposées à une infection. Elles dépendent ainsi d’un accès fiable au traitement et aux soins, y compris aux services de réduction des risques. Malgré le soutien au sein de la communauté, certains services indispensables aux femmes toxicomanes sont toutefois interrompus.

« Les services de réduction des risques sont à l’arrêt, ils sont plus rares. Finie la distribution de préservatifs ou autres, seules des aiguilles et des seringues sont encore distribuées. Au moins, maintenant, SALVAGE nous aide en nous donnant des produits d’hygiène. L’hôpital ne fournit pas d’autre aide, seulement un traitement du VIH », explique Mme Hassan.

Mmes Hassan et Kinanda expliquent être confrontées à une recrudescence de la stigmatisation au cours de la pandémie qui est imputable en partie à des conséquences inattendues de l’aide reçue. Les masques distribués étant d’une certaine couleur, les membres des communautés locales voient ainsi directement que les femmes qui les portent sont des toxicomanes. Des personnes signalent que la stigmatisation et la discrimination sont monnaie courante à l’hôpital, ce qui dresse des barrières supplémentaires pour accéder aux services. Mais le plus difficile est la perte de revenus à cause de la pandémie.

Et comme Mme Kinanda le résume si bien : « Pas de clients, pas d’argent. Du point de vue financier, je souffre, car mes clients disent ne pas avoir d’argent parce que leur travail est touché par le coronavirus. Je continue de sensibiliser et d’apporter des informations à ma communauté et aussi à ma famille. C’est difficile financièrement, mais je n’ai pas d’autre choix que de continuer à aller de l’avant. »

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Europe de l’Est et Asie centrale : lancement d’un programme de tests pour connaître la récence d'une infection

25 septembre 2020

25 septembre 2020 25 septembre 2020L'ONUSIDA a lancé un nouveau projet dans sept pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale afin de les aider à intégrer un test dit de récence à leurs systèmes nationaux de signalement des cas de VIH.

Ce test en laboratoire permet de détecter si une infection au VIH est récente (moins de six mois) ou pas. Son incorporation dans les systèmes nationaux de signalement des cas de VIH permettra d’évaluer la transmission du virus, d’identifier les comportements la favorisant et d’améliorer la collecte de données ainsi que la qualité des informations sur les facteurs de risque.

De nombreux pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale signalent en effet un nombre important de diagnostics tardifs malgré des progrès significatifs réalisés au niveau de la surveillance épidémiologique, de la prévention et du traitement du VIH. En Arménie, par exemple, des données nationales indiquent que près de 66 % des nouveaux diagnostics d'infection au VIH en 2019 étaient détectés alors que le nombre de CD4 était inférieur à 350 cellules/mm3 (53 % au Kirghizstan et 56 % au Tadjikistan).

« Dans la région, cinq et sept ans s’écoulent en moyenne entre l’infection et l’entrée de la personne dans le système de santé », explique Lev Zohrabyan, conseiller régional de l’ONUSIDA pour les informations stratégiques. « Pendant toutes ces années, cette personne peut mettre sa santé en danger, ainsi que celle de partenaires. Par ailleurs, les mesures de prévention reposent souvent sur des données obsolètes concernant la transmission. »

L’identification des infections récentes parmi les personnes nouvellement diagnostiquées avec le VIH permet ainsi de reconnaître les zones géographiques et les sous-populations où le virus se propage. Les pays peuvent alors enrayer efficacement la transmission du VIH en élaborant des mesures étayées par des données probantes, en canalisant les ressources là où elles sont nécessaires et en mesurant l’impact des programmes de prévention du VIH.

« Nous comprenons souvent la situation avec un décalage de cinq ans. Grâce à ce test, nous pouvons désormais identifier les cas remontant à six mois maximum. Avec ce système, nous espérons savoir plus précisément où se sont produites les contaminations récentes au VIH », indique Meerim Sarybaeva, responsable pays de l’ONUSIDA pour le Kirghizstan.

À l’issue d’une étude menée dans plusieurs pays, le test a fait l’objet d’une analyse minutieuse et de discussions avec des partenaires nationaux afin de trouver le moyen le plus efficace de l’intégrer aux systèmes nationaux de signalement des contaminations au VIH. Cette technologie innovante a été transférée aux équipes nationales expertes au cours de formations approfondies fournies par l’ONUSIDA aux épidémiologistes et aux expert-es en laboratoire.

Cette approche révolutionnaire est en train d’être intégrée à la surveillance régulière du VIH dans plusieurs pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. Elle jouit du soutien du Programme de coopération régionale (PCR) de l’ONUSIDA pour l’assistance technique au VIH et aux autres maladies infectieuses financé par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le PCR a pour mission de renforcer les systèmes de santé, d’assurer une meilleure surveillance épidémiologique du VIH et de promouvoir l’élargissement des programmes de prévention du VIH auprès des populations à risque en Arménie, en Biélorussie, au Kirghizstan, au Tadjikistan et en Ouzbékistan.

Notre action

Region/country

- Eastern Europe and Central Asia

- Albania

- Armenia

- Azerbaijan

- Belarus

- Bosnia and Herzegovina

- Bulgaria

- Croatia

- Cyprus

- Czechia

- Estonia

- Georgia

- Hungary

- Kazakhstan

- Kyrgyzstan

- Latvia

- Lithuania

- Montenegro

- Poland

- Republic of Moldova

- Romania

- Russian Federation

- Serbia

- Slovakia

- Slovenia

- Tajikistan

- North Macedonia

- Türkiye

- Turkmenistan

- Ukraine

- Uzbekistan

Related

Feature Story

COVID-19 au Bangladesh : des dons en espèces pour les toxicomanes

09 septembre 2020

09 septembre 2020 09 septembre 2020« Mes revenus ont diminué et je ne peux plus nourrir ma famille. Regarder ma famille affamée et en pleine détresse économique, ça me déprime », affirme Kamal Hossain (nous avons changé son nom), consommateur de drogues à Dhaka, au Bangladesh.

La pandémie de COVID-19 perturbe la vie et les revenus de personnes dans le monde entier. Les répercussions se font particulièrement sentir chez les personnes défavorisées ou marginalisées sur le plan socio-économique. Au Bangladesh, les toxicomanes qui luttent déjà contre leur exclusion de la communauté font face à des obstacles supplémentaires pour accéder à un revenu et au régime de protection sociale.

Des proches de M. Hossain, toxicomanes aussi, travaillaient avant la pandémie et ont perdu leur emploi pendant le confinement. Les espaces de loisirs et les points d'accueil qui délivraient des soins et un accompagnement psychologique ont fermé totalement ou partiellement, et les services cliniques sont interrompus.

L'ONUSIDA a fait un don au Network of People Who Use Drugs (NPUD) pour aider pendant le confinement les personnes qui consomment des drogues. Ce don a permis au NPUD de servir des repas et d'offrir des vêtements aux personnes qui s'injectent des drogues et qui vivent dans la rue, à l'occasion des festivités de l'Eid ul-Fitr. Les membres de la communauté locale ont distribué de la nourriture. Pour une part de bénéficiaires, cette aide a été la seule reçue pendant la pandémie de COVID-19.

« Durant le confinement, je n'ai reçu qu'un seul repas. Comme je n'ai pas de carte d'identité nationale, je n'ai reçu aucune aide du gouvernement. J'ai aussi reçu un masque et du savon d'une association de la société civile », explique Rafiq Uddin (nous avons changé son nom), qui vit dans les rues de Dhaka et consomme des drogues.

Les organisations communautaires luttent pour soutenir les revenus des personnes les plus exposées aux risques, comme les toxicomanes.

« Le NPUD étant une organisation de et pour les toxicomanes, nous ne pouvons pas ignorer la crise. Pendant cette période difficile, des responsables du NPUD ont proposé leur aide. Le don de l'ONUSIDA a été une première étape pour faire la différence », affirme Shahed Ibne Obaed, président du NPUD.

Après avoir reçu le don de l'ONUSIDA, le NPUD s'est tourné vers d'autres partenaires, comme CARE Bangladesh, Save the Children (Bangladesh), des agences locales humanitaires et des organisations de bénévoles afin d'apporter davantage d'aide alimentaire.

« J'ai reçu une somme en espèces d'une organisation de bénévoles dans mon village. Des proches et des personnes de bonne volonté m'ont offert de la nourriture. J'ai aussi essayé de travailler pour gagner de l'argent et aider ma famille, mais ce n'était pas suffisamment régulier », commente M. Hossain, membre d'Ashakta Punarbashan Sangstha (APOSH), une organisation communautaire de Dhaka.

Le NPUD a mobilisé suffisamment de ressources d'origines diverses pour continuer à soutenir les personnes qui s'injectent des drogues et celles vivant avec le VIH dans les vieux quartiers de Dhaka, voire au-delà. Près de 1 600 toxicomanes ont bénéficié de cette initiative. La coordination du NPUD avec les autres organisations communautaires a contribué à identifier les bénéficiaires. Les équipes de terrain des points d'accueil, d'APOSH, de Prochesta, d'Old Dhaka Plus, d'Alor Pothe et d'autres organisations ont aidé à distribuer la nourriture et les vêtements. Des membres d'organisations communautaires ont offert leur foyer pour cuisiner et préparer les colis de nourriture.

Le NPUD a fourni des équipements de protection personnelle aux équipes de terrain, ainsi que des masques et du savon aux bénéficiaires. Un groupe en ligne a été créé pour partager les nouvelles et les photos et donner des informations sur cette action. L'ensemble de l'initiative repose sur le bénévolat.

« Le manque cruel de ressources humaines et financières pour aider la population vulnérable que sont les toxicomanes pose un problème grave. Augmenter les dons devient indispensable pour générer davantage de ressources et les aider, en particulier pour aider celles et ceux qui vivent dans la rue, et pour assurer la pérennisation de cette initiative » déclare Saima Khan, Directrice pays ONUSIDA au Bangladesh.

Region/country

Related

Feature Story

Au Guyana, la banque alimentaire pour le VIH apporte son aide pendant la pandémie de COVID-19

04 septembre 2020

04 septembre 2020 04 septembre 2020Pour de nombreuses familles guyanaises, la COVID-19 ne se limite pas au port du masque et aux restrictions de mouvement.

« Pour certaines personnes, les répercussions sur l’activité économique se sont traduites par des assiettes vides », explique Michel de Groulard, directeur pays de l’ONUSIDA par intérim au Guyana et au Suriname.

Les personnes vivant avec le VIH au Guyana n’ont toutefois pas besoin de chercher dans l’urgence une aide alimentaire improvisée. De fait, depuis près de 14 ans, le secrétariat du Programme national contre le sida investit dans le développement d’une banque alimentaire dédiée à cette population, ainsi qu’aux personnes co-infectées par le virus et la tuberculose.

Ce programme a vu le jour avec le soutien du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et ce Fonds continue aujourd’hui d’apporter son aide. Le groupe National Milling Company of Guyana est depuis le début un important contributeur régulier. Depuis 2017, le gouvernement du Guyana et l’œuvre caritative Food for the Poor sont devenus les principaux donateurs. Il est bon d’indiquer que la banque alimentaire a su également attirer au cours des années des dons considérables en provenance du secteur privé. En 2019, on dénombrait ainsi plus de 20 entreprises donatrices.

Les équipes médicales s’occupant de personnes séropositives émettent des recommandations. L’aide alimentaire est ensuite accordée pour une période de six mois à l’issue de laquelle la situation est réévaluée. Au cours de cette période, la banque alimentaire coopère avec le ministère de la Protection sociale et la Recruitment and Manpower Agency pour proposer des emplois et d’autres formes d’assistance sociale.

Avant de prendre la tête du Programme national contre le sida, Rhonda Moore a travaillé pendant six ans dans trois régions en tant que femme médecin spécialisée du VIH. Elle a pu constater l’effet de l’aide alimentaire sur les individus et les familles en grande difficulté. Difficile en effet de suivre correctement un traitement, lorsque l’on ne sait pas s’il y aura de quoi manger.

« L’insécurité alimentaire crée un cercle vicieux », indique-t-elle. « Pour les personnes vivant avec le VIH, il est important d’accompagner le traitement d’un régime sain et équilibré afin d’avoir le virus sous contrôle. Mais lorsque quelqu’un n’a pas assez à manger, alors cela devient un poids physique et psychologique. Le respect du traitement devient un problème et l’impact sur la santé mentale fragilise le système immunitaire. »

Dans le contexte de la COVID-19, la banque alimentaire a élargi son action aux membres séronégatifs des populations clés. Le Programme national contre le sida collabore avec des organisations communautaires afin d’accompagner la distribution de colis d’informations sur la COVID-19 et le VIH ainsi que de services de prévention et de dépistage du VIH.

À l’heure actuelle, plus de 2 700 lots de produits alimentaires et d’hygiène personnelle ont été distribués. Les personnes sont fournies directement sur les sites de traitement de leur district afin d’éviter d’avoir à se rendre à la banque alimentaire. Des personnes diagnostiquées qui n’avaient pas commencé ou renouvelé leur thérapie antirétrovirale ont été invitées à se rendre à tout moment dans leur centre de soins le plus proche afin de recevoir des antirétroviraux et de la nourriture, deux éléments importants pour traverser l’épidémie de COVID-19.

En 2019, le Guyana est devenu le premier pays des Caraïbes à adopter une réglementation nationale sur la nutrition et le VIH. Cette stratégie soutient les fournisseurs de soins de santé, les législateurs, les équipes de travail social et tout autre acteur de la lutte contre le VIH pour répondre aux besoins en nutrition, soins et assistance des personnes vivant avec le VIH dans des situations variées. Dans le cadre d’une riposte à une épidémie souvent dominée par les préoccupations liées au traitement, le Guyana lutte de manière proactive contre l’insécurité alimentaire que les personnes vivant avec le VIH rencontrent quotidiennement ou, dans le cas de la COVID-19, dans des circonstances exceptionnelles.

« Le traitement du VIH échouera si les personnes n’ont pas à manger, n’ont pas une alimentation saine. Le fait que le Guyana a su réagir immédiatement pour réduire les problèmes liés à l’insécurité alimentaire et ainsi protéger le bien-être des personnes vivant avec le VIH au tout début de la crise humanitaire montre l’importance d’intégrer les investissements en faveur de l’assistance psychosociale à notre programme de traitement standard », conclut M. de Groulard. « Les pays et les communautés sont ainsi plus résilients, réactifs et peuvent se préparer pour répondre aux crises. »

Region/country

Related

Feature Story

Le commerce du sexe face à la COVID-19 en Tanzanie

25 août 2020

25 août 2020 25 août 2020« C’est beaucoup trop difficile d’avoir des clients depuis l’arrivée de la COVID-19 », explique Teddy Francis John, travailleuse du sexe à Zanzibar. Depuis le début de l’épidémie, elle a plus de mal à gagner de l’argent pour couvrir ses besoins et ceux de ses deux enfants.

« La vie en générale est plus difficile et j’ai dû ouvrir un petit débit de boisson vendant un alcool local », continue-t-elle. Cette activité l’aide aussi à rencontrer de nouveaux clients qui viennent chez elle prendre un verre et qui sont moins regardants sur les mesures d’éloignement social.

Mme John habitait et travaillait autrefois dans la ville de Zanzibar, mais elle a décidé de déménager dans une zone plus rurale afin de gagner plus et d’éviter de payer un loyer. Ici, explique-t-elle, elle peut trouver plus facilement de nouveaux amateurs pour son alcool local.

Juste de l’autre côté du détroit, en Tanzanie continentale, Rehema Peter partage un destin similaire à Temeke, banlieue surpeuplée de Dar es-Salaam. Elle est travailleuse du sexe et conseille bénévolement des personnes vivant avec le VIH et des toxicomanes.

Ses clients étaient des habitués qui venaient chez elle ou elle se rendait chez ceux en qui elle avait confiance. Mais ils ne viennent plus depuis l’arrivée de la COVID-19.

« La vie est beaucoup plus dure à cause du coronavirus. Mon travail ne rapportait déjà pas beaucoup avant, mais la situation a empiré avec la COVID-19. En ce qui concerne mes partenaires [clients], ils ne viennent plus et ne m’appellent plus. Les rares d’entre eux qui venaient souvent, je les ai appelés, mais ils m’ont dit qu’ils n’avaient pas d’argent, car à cause de la COVID-19 certains ne vont plus travailler », déclare Mme Peter.

Quant à son travail de conseillère au sein de sa communauté, elle obtient moins d’heures, sa paie s’en ressent. Ancienne toxicomane, elle reçoit un peu d’aide du Tanzania Network for People who Use Drugs (TaNPUD). Ce réseau jouit du soutien de l’ONUSIDA pour distribuer des produits alimentaires et d’hygiène aux toxicomanes et aux personnes en cours de guérison.

« J’essaie de garder la tête froide et de trouver d’autres sources [de revenus]. Je suis à la recherche d’autres organisations pouvant m’aider d’une manière ou d’une autre. J’essaie aussi de fabriquer et de vendre du savon et de l’huile grâce aux connaissances apportées par le TaNPUD », raconte Mme Peter.

Continuité des services

Mme Peter et Mme John vivent toutes deux avec le VIH et suivent un traitement. Grâce aux efforts et au soutien de l’ONUSIDA et d’autres partenaires du gouvernement tanzanien, les services liés au VIH dans le pays ont a à peine souffert de la COVID-19. Ce que les deux femmes peuvent confirmer.

« En ce moment, il est plus difficile d’avoir accès aux services dans les établissements de santé publics, sauf si l’on va dans un hôpital privé où il faut avoir de l’argent en liquide. Néanmoins, je n’ai aucun problème pour obtenir des services liés au VIH, y compris mon traitement », poursuit Mme John.

Mme Peter sait qu’elle peut à présent recevoir des antirétroviraux pour trois mois, voire pour six mois maximum, car le personnel médical veut éviter d’avoir trop de monde dans les établissements de santé. Cette mesure permet aux deux femmes de suivre leur traitement.

Augmentation de la stigmatisation

Depuis l’arrivée de la COVID-19, Mme Peter et Mme John ressentent une augmentation de la stigmatisation et de l’exclusion sociale dont elles sont victimes en tant que travailleuses du sexe et femmes séropositives.

« J’entends des réflexions de la part de certaines personnes qui savent que j’ai le VIH. Elles me disent : « Prépare-toi à mourir. Les gens comme toi ne guérissent jamais. Tu dois de préparer pour ton dernier voyage » », raconte Mme Peter. Elle est la cible de discriminations au sein de sa communauté, mais elle peut compter sur sa famille.

Les ragots et les moqueries motivés par la profession de Mme John se multiplient aussi à l’encontre de cette dernière.

« Des personnes vivant dans les communautés autour de moi ont commencé à se moquer de moi et d’autres. Elles se sont mises à commérer sur la manière dont j’allais gagner ma vie maintenant que je n’ai plus de clients à cause de l’épidémie de COVID-19 », raconte Mme John.

Même si l’épidémie de COVID-19 est officiellement terminée en Tanzanie et malgré leurs efforts sans relâche pour trouver d’autres sources de revenus, les deux femmes ont toujours du mal à gagner leur vie à cause des règles d’éloignement social encore en vigueur.

« [C’]est très compliqué de fournir ce service et cela nous a fragilisées économiquement. Je sais que la COVID-19 touche le monde entier, mais les travailleuses et travailleurs du sexe la ressentent de plein fouet à cause de la nature même de nos services : la proximité est indispensable », conclut Mme John.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Consolider le rôle des organisations confessionnelles dans la riposte au VIH

11 août 2020

11 août 2020 11 août 2020Les organisations confessionnelles entretiennent des liens étroits au sein des communautés sur le terrain, ainsi qu’un vaste réseau d’hôpitaux, de cliniques et d’autres établissements de santé. Elles sont ainsi des acteurs importants de la riposte au VIH depuis le début de l’épidémie.

Toutefois, pour libérer pleinement leur potentiel, il est encore nécessaire de renforcer leur faculté à adopter de nouvelles règles et des innovations, d’améliorer la collaboration et la coordination avec les partenaires de la riposte au VIH et de poursuivre la lutte contre la stigmatisation et la discrimination liée au virus au sein des communautés confessionnelles.

L’édition spéciale 2015 de The Lancet sur le thème de la religion et des soins de santé met en avant deux zones d’ombre :

- une absence de données probantes sur l’ampleur, l’étendue, la couverture, la qualité et l’efficacité des services de santé proposés par les organisations confessionnelles ;

- des divergences non négligeables entre certains aspects confessionnels et une approche des soins de santé respectant les droits humains.

Afin d’affronter ces défis, le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) et l’ONUSIDA ont lancé en 2016 une initiative de deux ans visant à aider les organisations confessionnelles et leurs responsables à mieux se faire entendre sur les thèmes de la sensibilisation et de la fourniture de ripostes pérennes au VIH.

La nouvelle initiative

La nouvelle initiative PEPFAR-ONUSIDA lancée en juin 2020 a pour objectif de tirer profit du rôle prééminent au niveau mondial et national des organisations confessionnelles au sein de la riposte au VIH. Elle puisera dans les réussites, les résultats et les enseignements tirés, et maximisera l’utilisation d’outils et de ressources élaborés par les programmes précédents afin de renforcer les capacités.

Cette initiative prend la forme d’une alliance de partenaires confessionnels de longue date qui coopéreront afin de développer et de combiner leurs atouts, de promouvoir des règles et des pratiques basées sur des données probantes, et de renforcer les efforts de sensibilisation.

« Il est important aujourd’hui plus que jamais que les communautés et les leaders confessionnels soient des relais efficaces pour les populations », explique Shannon Hader, directrice exécutive adjointe responsable des programmes. « Autrement dit, à l’heure de la COVID-19, il s’agit de prendre conscience que les appels à lutter contre la COVID-19 et ceux contre le VIH doivent se compléter et déboucher sur des synergies. Ils ne sont pas en concurrence. Nous allons nous reposer sur les partenaires confessionnels afin qu’ils soient des relais efficaces et fidèles pour aider les personnes vivant avec le VIH. »

Partenaires opérationnels et pays cibles

Tous les partenaires opérationnels disposent de références solides en matière de réalisation d’activités liées au VIH, de partenariats avec l’ONUSIDA et le PEPFAR, ainsi que de collaboration avec des partenaires interconfessionnels au niveau international et national.

Les partenaires opérationnels sont les suivants :

- Alliance universitaire dirigée par la St Paul’s University (Limuru, Kenya) ;

- Plateforme des associations chrétiennes africaines de la santé (ACHAP) ;

- Caritas Internationalis ;

- Réseau interconfessionnel international des chefs religieux qui vivent avec le VIH/sida ou sont personnellement touchés par le VIH/sida (INERELA+) ;

- Islamic Relief Worldwide ;

- Conseil œcuménique des Églises – Alliance œcuménique « Agir ensemble »

- Conseil œcuménique des Églises – Initiatives et plaidoyer œcuméniques pour la lutte contre le VIH et le sida (EHAIA).

Des actions au niveau national seront réalisées au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en République démocratique du Congo, au Kenya, au Nigeria, en République unie de Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.

Les organisations confessionnelles adapteront leurs activités à des Plans d’action confessionnels afin de soutenir les stratégies nationales de riposte au VIH. D’expérience, cette approche fournit une meilleure participation coordonnée et durable des acteurs confessionnels au sein des ripostes nationales au VIH.

« Notre capacité à créer des partenariats avec des communautés confessionnelles fait partie de notre stratégie sur le long terme pour lutter aussi bien contre le VIH que la COVID-19 », indique Sandra Thurman, responsable stratégie du PEPFAR.

Des activités internationales sont prévues pour renforcer la collaboration, la notoriété et la coordination de la contribution des organisations confessionnelles à la riposte au VIH. Il s’agit par exemple de la Conférence interconfessionnelle sur le VIH portant sur la résilience et le renouveau (22 au 24 septembre 2020), de la réalisation des engagements pris dans le Plan d’action de Rome sur le VIH chez les enfants et de l’implication des partenaires confessionnels dans l’élaboration de la nouvelle stratégie internationale de l’ONUSIDA.