Feature Story

Aux Caraïbes, des organisations communautaires appellent à une action forte pour mettre un terme aux abus et au cyberharcèlement à caractère homophobe

29 mai 2020

29 mai 2020 29 mai 2020Ulysease Roca Terry était un couturier gay vivant avec le VIH au Belize. Il venait de perdre sa mère et traversait une dépression, la période était donc déjà difficile avant la nouvelle pandémie.

Il a été arrêté en avril pour avoir enfreint les lois instaurant un couvre-feu à cause de la COVID-19. Au cours de sa garde à vue, il a été victime d’insultes et de harcèlement à caractère homophobe de la part d’un policier. Une vidéo montrant ces abus a été publiée sur les médias sociaux. Il a également déclaré avoir fait l’objet d’agressions physiques durant sa détention. Quelques jours plus tard, il mourait.

Ce mois-ci, aux Bahamas, une vidéo a circulé sur les médias sociaux montrant une femme ne correspondant pas à la représentation traditionnelle des genres être assaillie par trois hommes hurlant des insultes homophobes. On voit l’un d’eux la frapper à la tête avec un morceau de bois, et les autres la gifler et lui donner des coups de poing. La vidéo a circulé sur Internet et certains commentaires tournent la victime en dérision.

Alors que les pays dans les Caraïbes se concentrent sur la lutte contre la COVID-19, des organisations communautaires se font entendre pour dénoncer le harcèlement verbal, physique et émotionnel qui est monnaie courante dans la vie d’un trop grand nombre de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) de la région. Elles tirent le signal d’alarme en constatant qu’Internet devient de plus en plus l’endroit où s’exprime cette forme de cruauté.

Pour Caleb Orozco de l’United Belize Advocacy Movement (UNIBAM), l’affaire Roca Terry l’attriste, mais aussi le motive à agir. M. Orozco est un habitué des combats difficiles. En 2016, il s’est opposé avec succès à la loi nationale interdisant les rapports sexuels consensuels entre partenaires du même sexe.

« La police ne peut pas saper la confiance de la population, pour qui elle tient le rôle de gardienne de la paix. Elle ne peut pas laisser libre cours à des manifestations, qui méprisent la dignité et les droits des individus appartenant aux groupes les plus vulnérables : ceux souffrant de troubles de la santé mentale, vivant avec le VIH ou ayant une orientation sexuelle différente », déclare M. Orozco. « Les services de police sont responsables et doivent faire preuve de discernement dans leur application du couvre-feu. Lorsque la police se moque de certaines personnes, la population perd confiance dans sa mission, qui est de protéger les citoyen-nes ordinaires. »

L’UNIBAM exige l’ouverture d’une enquête transparente, l’examen du rapport d’autopsie, ainsi que des actions visant à améliorer la manière dont la police se comporte envers les membres des communautés vulnérables et marginalisées, en particulier dans le cadre des restrictions liées à la COVID-19.

Le Belize mène des discussions au niveau national autour de la proposition de loi sur l’égalité des chances (Equal Opportunities Bill). Un sondage mené en 2013 par l’ONUSIDA au sein de la population a révélé que le Belize faisait partie des pays les plus tolérants des Caraïbes. En effet, 75 % des participant-es convenaient qu’il ne faudrait pas traiter différemment des personnes à cause de leur orientation sexuelle. Mais cet incident nous rappelle qu’en dépit des avancées réalisées au niveau de l’attitude du public et de la législation, des difficultés bien ancrées demeurent en matière de préjugés et d’abus de pouvoir.

La Bahamas Organization of LGBTI Affairs qualifie l’attaque publiée sur les réseaux sociaux de crime de haine et exige que les auteurs soient poursuivis en justice.

« Dans le monde entier, ce type de crime de haine, agresser une personne à cause de ce qu’elle est avec une extrême violence, est dénoncé et figure parmi les comportements humains les plus répréhensibles qui soient », indique Rights Bahamas.

Alexus D’Marco, directrice exécutive de la Bahamas Organization of LGBTI Affairs, souligne qu’il faut élargir le dialogue et les actions pour faire évoluer les comportements de la société.

« Le fait que beaucoup considèrent cela comme une source de moqueries et de blagues, qu’est-ce que cela révèle sur nous en tant que personne ? Que penser lorsque tant de coupables sont des femmes aussi, qui devraient plutôt se montrer solidaires afin d’affronter les nombreuses injustices que nous rencontrons toutes comme membres d’un genre oppressé dans cette société ? », se demande Mme D’Marco.

Les Bahamas sont le seul pays des Caraïbes à avoir dépénalisé les rapports sexuels entre adultes consentants du même sexe dans une loi du parlement. Néanmoins, il reste encore fort à faire pour que le comportement de la société reflète cette loi. Des militant-es plaident pour l'adoption d'une législation relative aux crimes de haine et sa mise en place de toute urgence.

Aux Bahamas et au Belize, des administrations officielles ont dénoncé ces attaques aux côtés de la société civile. Le Comité national de lutte contre le sida, le Bureau de l’Envoyé spécial pour les Femmes et les Enfants et le ministère du Développement humain, de la Transformation sociale et de la réduction de la pauvreté demande que le dossier de M. Roca Terry soit examiné en détail. Aux Bahamas, le ministère des Services sociaux et du Développement urbain a exigé des poursuites rapides afin de montrer que le gouvernement et la société ne tolèrent aucune violence basée sur le genre.

« Outre les réformes légales et les programmes destinés aux populations clés, nous devons poursuivre le dialogue social et renforcer l’application de la loi afin d’instaurer des sociétés caribéennes plus paisibles et inclusives pour tout le monde », a déclaré James Guwani, directeur de l’ONUSIDA pour les Caraïbes.

Related

Feature Story

« Mon souci numéro 1, c’est d’obtenir mes antirétroviraux » : l’Amérique latine face au VIH et à la COVID-19

28 mai 2020

28 mai 2020 28 mai 2020Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Marcela Alcina du Latin American and the Caribbean Movement of Positive Women (MLCM+) reçoit plus de 20 appels par jour de personnes ayant besoin d’aide, pour obtenir soit de la nourriture ou des médicaments, soit des conseils sur la manière de gérer le confinement.

Yesenia Rodriguez (nous avons changé son nom) a été l’une d’entre elles. Cette Colombienne de naissance a vécu pendant plus de 24 ans dans la République bolivarienne du Venezuela, mais la crise humanitaire dans ce pays l’a poussée il y a six mois à retourner à Cali en Colombie pour poursuivre son traitement contre le VIH.

« Nous sommes huit : mes quatre enfants, mon mari, mes deux petits-enfants et moi », explique-t-elle.

Mme Rodriguez est sans emploi et a besoin d’aide pour nourrir sa famille et avoir accès à ses antirétroviraux. « Je suis rentrée à Cali juste pour me retrouver confrontée à une autre crise. Mon souci numéro 1, c’est d’obtenir mes antirétroviraux, mais je n’ai pas accès aux soins de santé en Colombie », continue-t-elle. « La situation est extrêmement difficile pour mon partenaire et moi, car nous sommes tous les deux séropositifs. Mes enfants et mon mari sont au chômage. Les enfants ne peuvent pas s’accommoder de la faim comme les adultes. »

Mme Rodriguez a été mise en contact avec Yani Valencia de la Lila Mujeres Organization qui fait partie du réseau MLCM+. Elle a obtenu un colis alimentaire pour toute la famille et entre actuellement en relation avec quelqu’un qui sera mesure de lui garantir l’accès à sa thérapie antirétrovirale. « J’ai failli m’évanouir quand on m’a apporté ces courses tellement j’étais heureuse. »

L’ONUSIDA recommande que les personnes vivant avec le VIH aient des stocks suffisants de médicaments indispensables, surtout pendant la pandémie de COVID-19. Les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur le traitement du VIH préconisent à présent la délivrance de médicaments pour trois mois ou plus à la plupart des personnes venant faire une visite de routine. Toutefois, si l’on en croit une enquête récente menée par l’ONUSIDA en Amérique latine et dans les Caraïbes concernant les besoins des communautés de personnes vivant avec le VIH à l’heure de la pandémie de COVID-19, seule une personne sur 10 signale avoir des antirétroviraux pour trois mois.

« Nous avons rencontré des personnes qui n’avaient aucun accès aux soins de santé. Un de nos collègues en Colombie a emprunté la moto d’un voisin pour assurer la distribution de médicaments. Nous constatons que nos communautés sont souvent oubliées, alors que nous devons faire partie de la réponse. Nous ne pouvions plus attendre, il nous fallait entreprendre quelque chose », indique Mme Alcina.

Les communautés ont joué un rôle fondamental dans la riposte au sida aussi bien au niveau local, national qu’international, et elles continuent. Désormais, elles occupent un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19. Le MLCM+ a mis en place un réseau de 850 bénévoles dans 17 pays de la région. Sa mission consiste à répandre la solidarité au cours de la pandémie de COVID-19 tout en concentrant son action sur les personnes vivant avec le VIH.

« Nous distribuons des produits alimentaires et de nettoyage, nous faisons des masques qui sont offerts avec les thérapies antirétrovirales, nous apprenons aux gens les méthodes de prévention, nous donnons des préservatifs et nous aidons les personnes à trouver un refuge pour se protéger de violences intrafamiliales », poursuit Mme Alcina.

Le MLCM+ est actif dans toute la région et jouit du soutien technique ou financier de l’ONUSIDA, de l’ONU Femmes, du Fonds des Nations Unies pour la population et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

« L’ONUSIDA nous fournit des ressources, des spécialistes et des webinaires de formation. De son côté, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture nous aide financièrement. Ainsi, nous mettons en place une stratégie qui vient renforcer l’action des gouvernements, mais pas la remplacer », souligne Mme Alcina.

« Nous constatons que les inégalités sont plus marquées au cours de la pandémie de COVID-19. Les inégalités, en particulier celles de genre, sont exacerbées en temps de crise. Les femmes séropositives doivent se trouver au cœur des ripostes aussi bien du VIH que de la COVID-19 et ne pas être oubliées », conclut le directeur de l’équipe de l’ONUSIDA d’appui aux régions pour l’Amérique latine et les Caraïbes, César Núñez.

Liens connexes

Region/country

Related

Feature Story

Pia Wurtzbach nous parle de son action pour soutenir la riposte à la COVID-19

27 mai 2020

27 mai 2020 27 mai 2020Pia Wurtzbach, Miss Univers 2015 et Ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA pour l’Asie et le Pacifique, s’engage depuis longtemps en faveur de la riposte au sida aux Philippines et dans le reste de la région. Elle a ajouté récemment une nouvelle corde à son arc en apportant son soutien à la riposte à la COVID-19 Elle a ainsi lancé un appel aux dons afin de distribuer 25 000 masques aux hôpitaux de Manille et elle s’implique dans des campagnes de prévention de la COVID-19 et du VIH sur les réseaux sociaux.

L’ONUSIDA s’est entretenue avec Mme Wurtzbach sur son engagement en ces temps difficiles.

Comment en êtes-vous venue à organiser une collecte pour donner des masques à des établissements de santé de Manille ?

J’ai commencé par acheter 5 000 masques à mes frais afin d’identifier un fournisseur abordable et fiable. J’en ai trouvé un et j’ai passé commande avant de donner les masques à quatre hôpitaux. Une fois prête et en sachant que cela marchait, j’ai lancé la collecte de fonds en me tournant vers le secteur privé aux Philippines et vers les contacts de mon réseau. À l’heure actuelle, j’ai pu donner des masques à 30 hôpitaux dans le Grand Manille. Nous avions prévu d'en fournir à d’autres hôpitaux en dehors de la capitale, mais le confinement ne nous le permet pas encore. Par ailleurs, j’ai offert des repas à une unité de soins intensifs dans l’un des hôpitaux du Grand Manille. Le personnel de santé du service vit en effet à l’hôpital et ne rentre pas chez lui. Grâce à mes dons, j’ai l’impression de les aider.

Comment continuez-vous à soutenir la riposte au VIH en tant qu’Ambassadrice de bonne volonté de l’ONUSIDA ?

Je suis chaque jour en contact avec LoveYourself, l’organisation issue de la société civile pour laquelle je m’engage bénévolement aux Philippines. Nous faisons le point sur ce qui se passe et nous identifions les besoins des personnes vivant avec le VIH. J’utilise mes profils sur les réseaux sociaux pour publier des informations sur la prévention du VIH et de la COVID-19, ainsi que sur la manière de rester en bonne santé. J’informe mes abonné-es sur l’aide offerte par LoveYourself aux personnes séropositives au cours de la pandémie de COVID-19, comme les livraisons à domicile d’antirétroviraux.

Quelles questions sur le VIH et la COVID-19 recevez-vous des personnes vivant avec le VIH ou appartenant aux populations clés ?

Les questions les plus fréquentes concernent la manière d’accéder aux médicaments, et les gens veulent savoir si les stocks suffiront pour les renouvellements d’ordonnance. C’est fantastique que des organisations comme LoveYourself aux Philippines aident des personnes vivant avec le VIH à obtenir leur traitement. J’admire beaucoup Vinn (Ronivin Garcia Pagtakhan), le fondateur de LoveYourself, car il utilise sa propre voiture pour livrer des médicaments aux quatre coins de la ville directement chez les gens. C’est un super-héros des temps modernes.

Comment trouvez-vous la motivation pour continuer votre action en ces temps difficiles ?

J’ai tellement de chance d’avoir beaucoup de proches dans le secteur, qui sont aussi infirmiers ou infirmières. Vous seriez surpris de savoir que la personne qui s’occupe de me maquiller est diplômée en soins infirmiers et que des photographes le sont aussi. Aux Philippines, il y a énormément d’infirmiers et infirmières qui finissent par faire autre chose tout en restant dans le domaine médical et en connaissant beaucoup de gens dans ce secteur. J'entends tellement de leurs histoires et je sais qu’elles reflètent la réalité des hôpitaux et leur environnement de travail.

À les écouter, j’ai ressenti le besoin de faire quelque chose. J’ai conscience d’avoir beaucoup de chance de pouvoir rester chez moi. Je me suis alors dit : que puis-je faire pour me rendre utile ? C’est ce qui m’a poussé à lancer mon appel aux dons. Le personnel médical m’a envoyé des messages de remerciement et même une vidéo où l’équipe me remercie. Lorsque je vois que des personnes en première ligne prennent le temps de me dire merci, cela me donne envie d’en faire encore plus.

La collecte de dons me donne l’impression d’avoir une mission et un objectif. Le message que je souhaite passer, c’est : si tu es chez toi et que tu as des abonné-es sur Instagram ou que tu es peut-être un-e influenceur-se ou une célébrité, ou populaire dans ton école, utilise cette plateforme ! C’est le moment ! Nous ne pouvons pas rester là à attendre que cela passe. La solution doit venir de nous.

Qu’est-ce qui vous manque le plus de la vie avant la pandémie de COVID-19 ?

J’ai l’impression que je considérais beaucoup de petites choses comme normales. Aller au travail était normal, voyager était normal, ma vie accaparée par mon travail était normale. Je me souviens qu’avant le confinement j’ai fait un burn-out, car je travaillais trop. Je n’avais jamais un jour ou un week-end de libres. Je travaillais du lundi au dimanche. Et je me disais que j’avais besoin de m’accorder du temps rien que pour moi. Et tout à coup, c’est arrivé. Je prends juste le temps maintenant de réfléchir et de me demander ce qui compte vraiment pour moi.

Tout me manque. Marcher dans la rue me manque, la circulation me manque, voir d’autres personnes me manque. J’ai l’impression que le confinement nous donne véritablement le temps de réfléchir sur ce qui compte pour nous. J’ai le sentiment que lorsque nous sortirons de quarantaine et d’isolation volontaire, nos priorités seront claires.

Comment s’organisent vos journées pendant cette quarantaine chez vous ?

Vous savez, le bon côté du confinement, c’est que j’ai plus de temps pour moi. Tous les jours, je vais sur la terrasse sur le toit de mon immeuble pour faire du sport, j’emporte mon tapis de yoga avec moi et je passe quelques heures à faire le plein de lumière et de sport. J’ai mon programme quotidien. J’ai l’impression qu’avoir un petit rituel donne du sens à ma journée. Lorsque je me réveille le matin, j’essaie d’envoyer tous mes e-mails et de travailler un peu. L’après-midi, je fais de l’exercice. Et le soir, je fais des gâteaux ou je regarde la télévision ou Netflix. En résumé, mon quotidien se compose de travail, de lumière et de temps pour moi. J’ai l’impression que c’est un bon équilibre, car je suis plus productive et je prends soin de moi.

Quels sont vos prochains objectifs une fois que vous aurez donné les 25 000 masques ?

Rien n’est encore décidé, mais mon équipe et moi réfléchissons aux moyens d’aider les personnes qui ont besoin d’un soutien financier et de leur donner de la nourriture. Par ailleurs, j’aimerais me concentrer sur les réseaux sociaux sur des messages concernant la santé mentale en prodiguant des conseils sur la manière de contrôler ou gérer ses peurs. Les gens sont chez eux et sur leurs téléphones. Ils pourraient aussi bien lire quelque chose qui les aide à gérer leur stress.

Video

Region/country

- Asia and Pacific

- Australia

- Bangladesh

- Bhutan

- Brunei Darussalam

- Cambodia

- China

- Democratic People's Republic of Korea

- Federated States of Micronesia

- Fiji

- India

- Indonesia

- Islamic Republic of Iran

- Japan

- Kiribati

- Lao People's Democratic Republic

- Malaysia

- Maldives

- Marshall Islands

- Mongolia

- Myanmar

- Nepal

- New Zealand

- Pakistan

- Palau

- Papua New Guinea

- Philippines

- Republic of Korea

- Singapore

- Solomon Islands

- Sri Lanka

- Thailand

- Timor-Leste

- Tonga

- Tuvalu

- Vanuatu

- Viet Nam

Related

Feature Story

« Si nous demandons aux gens de s’isoler, nous devons garantir que ces gens ont de quoi manger et se soigner »

26 mai 2020

26 mai 2020 26 mai 2020Au Sénégal, la fermeture des magasins non essentiels et des marchés en réponse à l’épidémie de COVID-19 dans le pays et l’arrêt des déplacements entre les régions ont fait perdre leur source de revenus à de nombreuses personnes vivant du secteur informel, y compris des personnes séropositives. Le spectre de la faim est devenu une réalité pour beaucoup d’entre elles.

Le Réseau National des Associations de Personnes Vivant avec le VIH du Sénégal (RNP+) s’est mobilisé en l’espace de quelques jours. Il présente à ses membres les différentes mesures d’aide alimentaire gouvernementales au million de foyers éligibles et fournit des conseils sur la manière de se protéger d’une infection au coronavirus.

« Si nous demandons aux gens de s’isoler, nous devons garantir que ces gens ont de quoi manger et se soigner. Les communautés de personnes vivant avec le VIH s’entraident pour que leurs membres prennent soin d’eux, s’isolent, accèdent à leur traitement lorsque nécessaire et s’occupent des familles des uns et des autres », a déclaré la présidente du RNP+, Soukèye Ndiaye.

De grandes figures issues de communautés et des organisations non gouvernementales jouent un rôle actif au Sénégal en apportant des informations claires et précises afin d’éviter toute panique, mais aussi en luttant contre la stigmatisation et la discrimination liées aussi bien au VIH qu’à la COVID-19. Le RNP+ surveille la riposte à la COVID-19 au fur et à mesure de son déploiement, suit la manière dont le coronavirus touche les plus vulnérables et attire l’attention du gouvernement et des prestataires de services sur des problématiques qui ne peuvent attendre.

Le soutien de l’Alliance nationale des communautés pour la santé (ANCS) et d’ENDA Santé a permis au RNP+ de distribuer plus de 200 colis alimentaires et d’hygiène aux familles de personnes séropositives les plus démunies. Le bureau pays de l’ONUSIDA au Sénégal est intervenu en fournissant une subvention afin de garantir que le programme « Une Famille, Un Kit » continue de distribuer de l’aide aux personnes les plus défavorisées.

Le RNP+ se mobilise également pour que les personnes séropositives devant se rendre dans un centre de santé obtiennent une aide afin de compenser la hausse des coûts du transport. L’organisation plaide aussi pour un soutien financier destiné à renforcer le travail du personnel de santé des communautés qui s’implique dans la fourniture d’une thérapie antirétrovirale.

Au cours de la pandémie de COVID-19, il est en effet vital d’assurer la continuité du traitement du VIH en distribuant des antirétroviraux en quantité suffisante pour plusieurs mois. Aussi, le RNP+ a appelé le gouvernement à fournir à toutes les personnes vivant avec le VIH un renouvellement d’ordonnance portant sur plusieurs mois. Néanmoins, tout le monde ne peut pas en bénéficier à cause des déficiences de la chaîne logistique, dues notamment à une mauvaise évaluation de l’approvisionnement nécessaire en thérapie antirétrovirale pour certains établissements et à l’irrégularité de l’approvisionnement central. L’ONUSIDA apporte son soutien au gouvernement pour ce qui est du suivi des commandes d’antirétroviraux et du renforcement de la chaîne logistique.

Le rôle des communautés, en particulier les plus défavorisées, est essentiel à l’heure de la COVID-19. « L’histoire de l’épidémie du VIH nous montre clairement que l’efficacité d’une riposte dépend de l’implication totale des communautés touchées, et ce, depuis la planification de mesures jusqu’au suivi en passant par leur mise en œuvre. C’est la seule manière pour qu’une telle riposte reflète la situation et les besoins de tout le monde », a déclaré le directeur pays de l’ONUSIDA au Sénégal, Demba Kona.

Region/country

Related

Feature Story

« Nous sommes toutes et tous dans le même bateau » : l’action de Uganda Young Positives contre la COVID-19

25 mai 2020

25 mai 2020 25 mai 2020Kuraish Mubiru se lève tous les jours à l’aube pour se rendre dans différents établissements de santé. Il va y chercher des renouvellements de thérapie antirétrovirale qu’il livre ensuite à des connaissances et à d’autres membres de la communauté vivant avec le VIH. Voilà ce qu’est devenu son quotidien depuis ces sept dernières semaines.

M. Mubiru est directeur exécutif de l’Uganda Young Positives (UYP), une organisation communautaire qui rassemble des jeunes vivant avec le VIH et tirant leur subsistance principalement du secteur informel. L’UYP concentre son action sur le renforcement des services de prévention, de soin et d’aide liés au VIH à destination de ses quelque 50 000 membres.

Lors de son discours à la nation du 18 mars à propos de la pandémie mondiale de COVID-19, le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé la mise en place de mesures comme des restrictions s’appliquant aux grands rassemblements, la fermeture de la plupart des magasins et l’arrêt des transports publics. Depuis lors, les personnes vivant avec le VIH et la tuberculose éprouvent des difficultés à accéder à leurs soins habituels ou aux renouvellements de leurs médicaments vitaux.

Suite à ces mesures, M. Mubiru s’est mis à recevoir des appels de jeunes dont la subsistance et le traitement du VIH dépendaient d’établissements fermés. L’impact des restrictions commençait à se faire sentir. Des jeunes ne pouvaient plus se rendre dans leurs établissements de santé afin d’accéder à des soins et à leur traitement ou encore s’offrir un repas.

Même si les centres de santé et des organisations issues de la société civile ont fait des efforts pour rapprocher les antirétroviraux de la population, les groupes communautaires de soutien et les établissements de santé signalent qu’une partie non négligeable de la population ne reçoit toujours pas d’antirétroviraux. Ces personnes ont peur de la stigmatisation et de la discrimination qu’elles pourraient rencontrer au sein de leur communauté et de leur famille.

« Cela a été une période difficile pour la communauté et notre résilience a été mise à rude épreuve, car nos membres avaient plus que jamais besoin de nous », explique M. Mubiru. « Nous avons dû quitter notre zone de confort, réfléchir et agir vite afin que la riposte nationale au VIH ne perde pas tous ses acquis à cause de la COVID-19. »

M. Mubiru s’est porté volontaire et a mis sa voiture à disposition pour aider les personnes dans sa situation à obtenir leur traitement contre le VIH. Au début, il a payé l’essence et acheté de la nourriture sur ses fonds propres, mais il a rapidement épuisé ses économies.

L'une de ses principales difficultés en commençant a été de faire le plein de sa voiture pour continuer ses livraisons quotidiennes de médicaments, puis ces dernières ont été menacées par le durcissement des restrictions s’appliquant aux moyens de transport privés. Grâce au soutien de l’ONUSIDA, de l’Infectious Disease Institute et du ministère de la Santé, M. Mubiru a obtenu une autorisation lui permettant de poursuivre son action pour sa communauté.

Au cours d’une de ses livraisons quotidiennes, la police a saisi la voiture de M. Mubiru pendant plus de quatre heures et l’a fait attendre. Il a fallu que la hiérarchie de la police s’en mêle pour que M. Mubiru retrouve sa liberté et sa voiture. La police l’a arrêté plus d’une fois pour savoir où il allait, ce qui le mettait en retard et l’obligeait à rentrer chez lui après 19 h, l’heure du couvre-feu.

La volonté de M. Mubiru pour aider sa communauté est toutefois inébranlable. Il sait que certaines personnes auraient du mal à se rendre dans l’établissement de santé le plus proche pour renouveler leur ordonnance d’antirétroviraux, à avouer aux autorités locales la raison pour laquelle elles ont besoin d’une autorisation de déplacement ou à avoir une voiture arborant le nom d’une organisation communautaire garée devant leur porte.

« Ce sont de telles situations qui me motivent à me lever tous les matins. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau. La COVID-19 passera et la vie reprendra son cours », continue-t-il.

M. Mubiru livre en moyenne huit traitements par jour environ à des membres de sa communauté. Outre les longues distances et les endroits difficiles d’accès où il doit se rendre, la nourriture est l’une des plus grandes problématiques, car les gens peuvent avoir plus de mal à suivre leur traitement s’ils sont faim. La stigmatisation et la non-divulgation du statut sérologique posent aussi un sérieux problème aux personnes souhaitant obtenir des antirétroviraux dans un établissement à proximité de leur domicile.

« L’épidémie de COVID-19 est en train d’avoir un impact considérable sur les personnes vivant avec le VIH », souligne la directrice pays de l’ONUSIDA pour l’Ouganda, Karusa Kiragu. « Nous devons garantir qu’elle n’aura pas d’incidence sur l’adhésion au traitement du VIH. La solution pour cela consiste à fournir des antirétroviraux pour plusieurs mois tout en confiant une riposte solide aux communautés », conclut-elle.

Plus d'informations sur COVID-19

Region/country

Related

Feature Story

Modéliser les situations extrêmes : COVID-19 et mortalité liée au sida

25 mai 2020

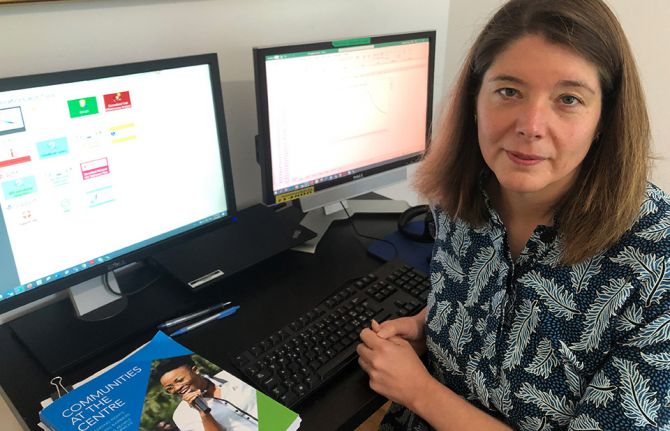

25 mai 2020 25 mai 2020Kimberly Marsh travaille depuis six ans pour l’ONUSIDA en tant que conseillère senior en modélisation et en épidémiologie. Elle aide les pays à évaluer l’impact de l’épidémie du VIH aussi bien au niveau mondial que régional.

Pouvez-vous m’en dire plus sur votre dernier rapport de modélisation ? Si je ne me trompe pas, vous vous êtes penchée sur des scénarios possibles en Afrique subsaharienne à l’heure de la COVID-19.

Les modèles portaient sur différentes perturbations possibles des services de lutte contre le VIH en Afrique subsaharienne dues à la pandémie de COVID-19. Ces perturbations peuvent avoir un impact sur l’incidence du VIH (le nombre de nouvelles infections au VIH) et sur le nombre de décès supplémentaires liés au sida par rapport à ce que nous aurions recensé si la pandémie de COVID-19 ne s’était pas déclarée.

Ces questions nous intéressent tout particulièrement, car nous savons que plus des deux tiers des personnes vivant avec le VIH dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. On parle pour 2018 de 25,7 millions de personnes séropositives, de 1,1 million de nouvelles infections et de 470 000 décès de causes liées au sida environ. Parmi toutes les personnes vivant avec le VIH dans la région, 64 % suivent une thérapie antirétrovirale indispensable à leur survie et qui les empêche aussi de transmettre le virus.

Pour nous, il est vraiment important de pouvoir garantir qu’elles auront accès aux services. Les modèles actuels portaient sur différentes perturbations : un arrêt total de tous les services liés au VIH sur une période de trois et six mois. Et nous avons regardé les conséquences à un an et à cinq ans. Gardez toutefois à l’esprit qu’il ne s’agit que de scénarios poussés à l’extrême. Nous ne nous attendons pas à ce qu’ils se produisent, mais ils nous permettent de répondre à deux questions. La première : quels sont les services essentiels liés au VIH pour éviter des décès et de nouvelles infections supplémentaires ? La deuxième : que pourrait-il se passer si nous ne limitons pas ces perturbations ou si nous ne luttons pas contre.

Quelles sont les deux grandes idées à tirer de cette masse gigantesque de travail ?

Cette modélisation prédit qu’un arrêt de six mois du traitement au VIH pourrait se traduire par 500 000 décès supplémentaires en Afrique subsaharienne. Ainsi, lorsque l’on compare avec les estimations de l’ONUSIDA concernant l’évolution de la mortalité du sida au cours des ans, cela nous ramènerait au niveau de 2008 où nous avions près d’un million de décès.

Le traitement du VIH est essentiel, c’est indubitable. Garantir la disponibilité du traitement du VIH pendant les trois à six mois à venir aux personnes qui en ont besoin, telle doit être la priorité des pays qui veulent éviter une recrudescence des décès et de l’incidence du VIH. Tous les pays devraient s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement leur fournissent suffisamment de médicaments à distribuer et que les personnes aient assez de médicaments pour traverser les prochains mois.

La seconde chose à dire est qu’il s’agit de projections. Il est toujours temps de garantir que les personnes reçoivent les services de traitement du VIH dont elles ont besoin.

Évitons les prévisions de ce modèle et fournissons aux personnes séropositives les médicaments contre le VIH.

Qu’en est-il de la prévention du VIH ? Assurer la disponibilité de préservatifs a-t-elle un impact ?

Lorsque l’on regarde les services de prévention de plus près, nos modèles révèlent que la disponibilité des préservatifs influe sur les résultats. Il est important de dire que le traitement est primordial, mais que des aspects comme l’accès aux préservatifs jouent un rôle primordial. Nous avons constaté une augmentation relative de l’incidence du VIH de 20 à 30 % sur un an si les préservatifs manquent pendant six mois. Ils doivent donc véritablement figurer dans nos priorités.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’évolution de la transmission de la mère à l’enfant du VIH dans vos scénarios ?

Dans nos scénarios, nous avons regardé l’impact d’une interruption des services de dépistage du VIH, ainsi que des perturbations empêchant les femmes d’obtenir leur traitement pour protéger leurs enfants de la transmission du VIH. Depuis cinq à dix ans, ces médicaments ont notablement réduit les nouvelles infections du VIH chez les enfants. Les différents modèles ont révélé que leur suppression provoquerait une augmentation des nouvelles infections du VIH chez les enfants pouvant atteindre 162 % dans les pays que nous avons étudiés. Il est donc vraiment essentiel de maintenir les services de prévention de la transmission de la mère à l’enfant du VIH.

Vous avez dit qu’il s’agit d’un scénario extrême, pas d’une prophétie, mais vous continuez de croire en la modélisation ?

Les modèles sont très importants pour explorer les questions que les pays posent régulièrement à l’ONUSIDA et à l’Organisation mondiale de la Santé lorsqu’ils réfléchissent à des approches stratégiques concernant leur riposte au VIH. Les modèles ne sont pas parfaits, mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Je pense que cette modélisation met vraiment en avant des stratégies qui deviendront importantes dans les prochains mois alors que la COVID-19 s’abattra véritablement ou potentiellement sur l’Afrique subsaharienne.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Reconnaître l’action des personnes transgenres

14 mai 2020

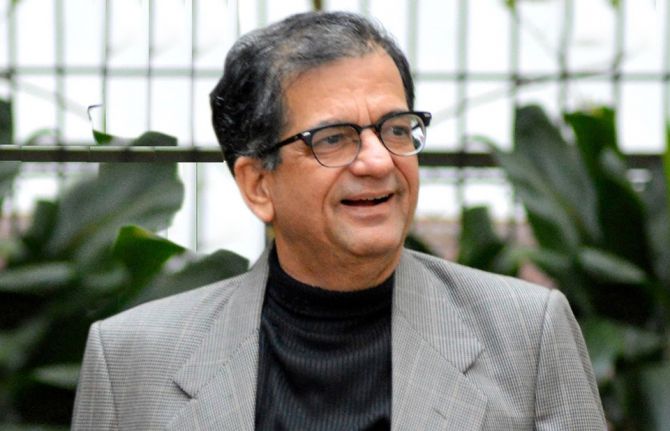

14 mai 2020 14 mai 2020En temps normal, l’Humsafar Trust n’apporte pas d’aide humanitaire, mais la COVID-19 a changé la donne.

Quelques jours après l’entrée en vigueur des mesures de confinement en Inde, les équipes de l’Humsafar Trust ont commencé à recevoir des appels désespérés de personnes qui n’avaient nulle part où aller et aucun revenu, explique Vivek Anand, le directeur exécutif de cette organisation non gouvernementale indienne de Mumbai qui soutient la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée (LGBTI). L’équipe s’est alors réunie de toute urgence pour décider de la marche à suivre. « Après avoir cherché pendant longtemps à évaluer les besoins d’une manière ou d’une autre, nous sommes tombés d’accord sur une chose : commencer par fournir une aide alimentaire », continue-t-il.

Les membres de l’ONG ont mis de l’argent en commun pour acheter de la nourriture et d’autres produits de première nécessité.

Ils se sont ensuite rendus au sein de leurs communautés et ont annoncé que l’Humsafar Trust avait lancé un fonds d’urgence pour la COVID-19. En trois jours, plus de 700 personnes ont demandé de l’aide. « Grâce aux dons venant de communautés, d’alliés, d’entreprises et de certains organismes donateurs, nous avons aidé plus de 2 000 personnes en leur fournissant de la nourriture, un accès à des soins médicaux, comme des antirétroviraux, une aide financière et en leur permettant de faire une demande d’aide au gouvernement », indique fièrement M. Anand alors que son climatiseur souffle des vagues d’air frais à travers le petit bureau à son domicile.

Il a l’impression que la riposte à la pandémie oublie la communauté LGBTI. « La situation socioéconomique de 70 % des membres de notre communauté est précaire sans aucune épargne », poursuit-il.

L’Humsafar Trust dédie son action en particulier aux personnes transgenres, qui, selon M. Anand, sont les plus touchées. « Non seulement elles disposent en temps normal de faibles revenus pour assurer leur subsistance, mais beaucoup d’entre elles n’ont pas de papiers d’identité, si bien qu’elles n’existent pas aux yeux des autorités qui distribuent des aides », continue M. Anand.

Le confinement est source de difficultés financières et se traduit également par du stress psychologique. M. Anand raconte qu’un des membres de son équipe transgenre au sein de l’Humsafar Trust ne peut pas dire son nom lors des actions sur le terrain, car elle vit avec ses parents qui considèrent qu’elle est un garçon. D’autres sont soumis à des pressions pour se marier, ou encore sont victimes de mauvais traitements et de violences.

Debout devant un magasin de légumes afin que son téléphone capte mieux, Shreya Reddy déclare avoir toujours voulu être femme. Elle n’a jamais renoncé malgré le fait d’être née garçon et d’être la cible constante de brimades et de moqueries. À 13 ans, elle fugue pour rejoindre une communauté hijra composée en majorité de personnes transgenres. Quatre ans plus tard, elle commence sa transition sexuelle grâce à l’argent qu’elle gagne en tant que professionnelle du sexe. Plus tard, continue Mme Reddy, elle se rend compte qu’elle doit étudier si elle veut s’en sortir. Son diplôme de travailleuse sociale et son expérience la mènent à l’Humsafar Trust où elle devient éducatrice et travailleuse de proximité auprès des personnes dans sa situation. La COVID-19 a eu un impact sur sa vie à plusieurs titres.

« C’était horrible, je ne pouvais plus obtenir mes hormones, j’ai perdu du poids et je saignais », explique-t-elle avant d’ajouter que le confinement empêche de faire les visites de contrôle régulières chez les gynécologues. « Et ma communauté n’arrive pas à comprendre toutes les règles et le jargon scientifique. Pour faire simple, beaucoup de personnes comme moi rencontrent d’énormes difficultés que ce soit pour payer leur loyer ou acheter le strict minimum », dit Mme Reddy.

Et d’ajouter en parlant de plus en plus vite : « ces personnes n’ont pas reçu une grande éducation, elles ont peur et la méfiance règne. »

L’état de santé de Mme Reddy s’est amélioré depuis et elle indique s’impliquer totalement dans son action sur le terrain. Une femme transgenre de sa communauté lui a dit après avoir perdu tous ses revenus : « mieux vaut mourir. » « Je m’émancipe en parlant aux gens », déclare-t-elle. « Nous sommes toutes et tous si vulnérables et, comme nous sommes une population à faible revenu, nous avons besoin d’aide. »

Le rapport Vulnerability amplified: the impact of the COVID-19 pandemic on LGBTIQ people publié récemment par OutRight Action International révèle que les répercussions du virus et des mesures de confinement sont amplifiées chez les personnes LGBTI dans le monde par rapport au reste de la population. Jessica Stern, la directrice exécutive d’OutRight, a déclaré : « Pour nous, la situation est grave. Je crains la mort de nombreux membres de la communauté LGBTI parce que nous affrontons davantage de vulnérabilité. »

Montrant derrière elle les vendeuses et vendeurs sur le marché, Mme Reddy raconte : « Je les aide aussi à comprendre comment utiliser les masques et les désinfectants. J’aide tout le monde, mais j’ai peur de l’avenir. »

M. Anand abonde en son sens. Il doit prolonger le fonds d’urgence jusqu’au mois d'août.

« Chaque jour apporte un nouveau défi », soupire-t-il. Toutes ses équipes qui sillonnent habituellement les rues ne peuvent pas travailler en ligne. En plus, il souligne qu’un nombre croissant de personnes choisit la clandestinité, ce qui ne facilite pas la prise de contact.

Se souvenant de sa jeunesse, il explique qu’il s’est assumé sur le tard. « Je ne connaissais personne qui était gay », se rappelle-t-il. Lorsque sa relation secrète a pris fin au bout de neuf ans, il n’avait personne à qui parler. Il s’est alors senti seul et abandonné. « À partir de cet instant, l’Humsafar Trust est devenu ma maison et ma famille. » Il ajoute qu’il ne souhaite juger personne au cours de cette période difficile et il répète que son devoir consiste en priorité à aider les autres.

Mais ce qu’il veut vraiment, c’est que l’action de la communauté transgenre dans la riposte à la COVID-19 ne reste pas dans l’ombre. « Il faut lui donner une voix, la rendre visible et lui accorder la place qui lui revient », conclut-il.

Notre action

Region/country

Related

Feature Story

Hommage à Charles Domingo Noubissi

01 mai 2020

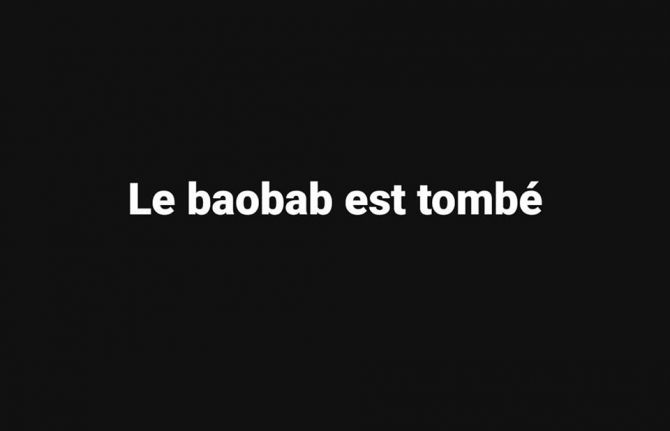

01 mai 2020 01 mai 2020« Le baobab est tombé. » Voilà le message écrit sur un fond noir qu’a publié Francine Nganhale sur sa page Facebook le 30 avril 2020.

Son mari, Charles Domingo Noubissi, venait de s’éteindre.

La nouvelle en a surpris plus d’un, car M. Noubissi était habité d’un tel esprit combattif. Il avait des problèmes de santé, mais il manquait rarement une réunion pour militer en faveur de la riposte au VIH.

En tant que président du conseil d’administration du réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH, il était un pilier de la riposte au sida dans son pays et dans la région.

Il nous manquera beaucoup et nous le remercions pour toutes ces années de leadership et d’engagement et pour avoir été un champion de la riposte dirigée par les communautés.

L’ONUSIDA a eu le plaisir d’interviewer Charles Noubissi et sa femme en 2019. Cet entretien a révélé deux personnes vivant avec le VIH qui gardaient la tête haute. Vous trouvez ici cet article :

Region/country

Related

Feature Story

S’unir pour un vaccin pour tou-te-s contre le COVID-19

14 mai 2020

14 mai 2020 14 mai 2020L'humanité d'aujourd'hui, vulnérable face à ce virus, est à la recherche d'un vaccin efficace et sûr contre le COVID-19. C'est notre meilleur espoir de mettre un terme à cette douloureuse pandémie mondiale.

Nous demandons aux ministres de la santé réunis à l'Assemblée mondiale de la santé de se rallier d'urgence à la cause d'un vaccin pour tou-te-s contre cette maladie. Les gouvernements et les partenaires internationaux doivent s’engager : lorsqu'un vaccin sûr et efficace sera développé, il devra être produit rapidement à grande échelle et mis gratuitement à la disposition de tous, dans tous les pays. Il en va de même pour tous les traitements, diagnostics et autres technologies contre le COVID-19.

Nous reconnaissons que de nombreux pays et organisations internationales progressent vers cet objectif, en coopérant multilatéralement en matière de recherche et de développement, de financement et d'accès, y compris les 7,4 milliards d’euros annoncés le 4 mai dernier, dont il faut se féliciter. Grâce aux efforts inlassables des secteurs public et privés, et à des milliards de dollars de recherche financée par les pouvoirs publics, la découverte d’un vaccin potentiel progresse à une vitesse sans précédent et plusieurs essais cliniques ont déjà commencé.

Notre monde sera plus sûr que lorsque tout le monde pourra bénéficier de la science et avoir accès à un vaccin – ce qui est un défi politique. L'Assemblée mondiale de la santé doit parvenir à un accord mondial qui garantisse un accès universel rapide à des vaccins et à des traitements de qualité, les besoins étant prioritaires sur la capacité de payer.

Il est temps que les ministres de la Santé renouvellent les engagements pris lors de la création de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), où tous les États ont convenu d'assurer "le meilleur état de santé possible en tant que droit fondamental de tout être humain".

Ce n'est pas le moment de favoriser les intérêts des entreprises et des gouvernements les plus riches, au détriment de la nécessité universelle de sauver des vies, ou de laisser cette tâche importante et morale aux forces du marché. L'accès aux vaccins et aux traitements en tant que biens publics mondiaux est dans l'intérêt de toute l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser des monopoles, une concurrence grossière et un nationalisme myope faire obstacle à cet accès à la santé.

Nous devons tenir compte de l'avertissement selon lequel "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter". Nous devons tirer les douloureuses leçons d'une histoire d'inégalité d'accès face à des maladies telles que le VIH et le virus Ebola. Mais nous devons également nous souvenir des victoires révolutionnaires des mouvements de santé, notamment des militants et des défenseurs de la lutte contre le sida qui se sont battus pour l'accès de tou-te-s à des médicaments abordables.

En appliquant ces leçons, nous appelons à un accord mondial sur les vaccins, les diagnostics et les traitements COVID-19 - mis en œuvre sous la direction de l'Organisation mondiale de la Santé - qui :

- Garantit le partage mondial obligatoire de toutes les connaissances, données et technologies liées au COVID-19 avec un ensemble de licences COVID-19 librement accessibles à tous les pays. Les pays devraient être habilités et autorisés à utiliser pleinement les sauvegardes et les flexibilités convenues dans la déclaration de Doha sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique afin de protéger l'accès aux médicaments pour tous.

- Établit un plan mondial et équitable de fabrication et de distribution rapide - entièrement financé par les pays riches - pour le vaccin et tous les produits et technologies COVID-19, qui garantit la transparence "au prix coûtant réel" et l'approvisionnement en fonction des besoins. Il est urgent d'agir pour renforcer massivement les capacités mondiales de fabrication de milliards de doses de vaccins et pour former et recruter les millions d'agents de santé rémunérés et protégés nécessaires pour les administrer.

- Garantit que les vaccins, diagnostics, tests et traitements COVID-19 sont fournis gratuitement à tous, partout. L'accès doit être prioritairement réservé aux travailleurs de première ligne, aux personnes les plus vulnérables et aux pays pauvres les moins à même de sauver des vies.

Ce faisant, personne ne peut être laissé pour compte. Une gouvernance démocratique et transparente doit être mise en place par l'OMS, avec la participation d'experts indépendants et de partenaires de la société civile, ce qui est essentiel pour garantir la redevabilité de cet accord.

Ce faisant, nous reconnaissons également le besoin urgent de réformer et de renforcer les systèmes de santé publics dans le monde entier, en supprimant tous les obstacles afin que les riches comme les pauvres puissent accéder aux soins de santé, aux technologies et aux médicaments dont ils ont besoin, gratuitement au moment où ils en ont besoin.

Seul un vaccin pour tous - dont l'égalité et la solidarité sont la base - peut protéger toute l'humanité et permettre à nos sociétés de fonctionner à nouveau en toute sécurité. Un accord international audacieux ne peut pas attendre.

Signé,

Nana Addo Dankwa Akufo-Addo – President of the Republic of Ghana

Imran Khan - Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan

Cyril Ramaphosa - President of the Republic of South Africa and Chairperson of the African Union

Macky Sall - President of the Republic of Senegal

Karen Koning Abuzayd - Commissioner of the Independent International Commission of Inquiry for Syria, Under Secretary-General as UNRWA Commissioner-General (2005-2010)

Maria Elena Agüero - Secretary General, World Leadership Alliance-Club de Madrid

Esko Aho - Prime Minister of Finland (1991-1995)¹

Dr. Shamshad Akhtar - Former UN Under-Secretary-General and Executive Secretary of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Rashid Alimov - Secretary General, Shanghai Cooperation Organization (2016-2019), Minister of Foreign Affairs of Tajikistan (1992-1994)²

Amat Alsoswa - Former Yemen’s Minister for Human Rights, Former United Nations Assistant Secretary General, UNDP Assistant Administrator and Regional Director/ Arab States Bureau

Philip Alston - John Norton Pomeroy Professor of Law, New York University School of Law and Former UN Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Baroness Valerie Amos - United Nations Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator (2010-2015)

Rosalia Arteaga Serrano - President of Ecuador (1997)²

Maria Eugenia Brizuela de Avila - Minister of Foreign Affairs of Salvador (1999-2004)

Shaukat Aziz - Prime Minister of Pakistan (2004-2007), former VP of the Citibank²

Jan Peter Balkenende - Prime Minister of The Netherlands (2002-2010)¹

Joyce Banda - President of the Republic of Malawi (2012-2014) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Nelson Barbosa - Professor, FGV and the University of Brasilia, and former Finance Minister of Brazil

José Manuel Barroso - Prime Minister of Portugal (2002-2004), President of the European Commission (2004-2014)¹

Carol Bellamy - Former Executive Director, UNICEF (1995-2005)

Valdis Birkavs - Prime Minister of Latvia (1993-1994)¹

Irina Bokova - Director-General of UNESCO (2009-2017)

Gordon Brown - Prime Minister of the United Kingdom (2007-2010)

Sharan Burrow - General Secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC)*

Winnie Byanyima - Executive Director of UNAIDS and UN Under-Secretary General

Kathy Calvin - Former Chief Executive Officer of the United Nations Foundation

Kim Campbell - Prime Minister of Canada (1993)¹

Fernando Henrique Cardoso - President of Brazil (1995-2003)¹

Gina Casar - Senior Advisor to the Executive Director, World Food Programme

Hikmet Cetin - Minister of Foreign Affairs of Turkey (1991-1994), former Speaker of the Parliament²

Ha-Joon Chang - Director, Centre of Development Studies, University of Cambridge

Judy Cheng-Hopkins - Former Assistant Secretary-General, Peacebuilding Support, United Nations

Laura Chinchilla - President of Costa Rica (2010-2014)¹

Joaquim Chissano - President of the Republic of Mozambique (1986-2005) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Helen Clark - Prime Minister of New Zealand (1999-2008), UNDP Administrator (2009-2017)¹²

Emil Constantinescu - President of Romania (1996-2000)²

Radhika Coomaraswamy - former UN Under Secretary General and The Special Representative on Children and Armed Conflict

Ertharin Cousin - Executive Director of the United Nations World Food Programme (2012-2017)

Paula A. Cox - Premier of Bermuda (2010-2012)

Herman De Croo - Minister of State of Belgium; Honorary Speaker of the House²

Olivier De Schutter - Special Rapporteur on extreme poverty and human rights

Danny Dorling - Professor of Human Geography at Oxford University

Ruth Dreifuss - President of Switzerland (1999) and Federal Councillor (1993-2002)

Diane Elson - Emeritus Professor University of Essex, Member of UN Committee for Development Policy

Maria Fernanda Espinosa - President of the United Nations General Assembly (2018-2019), Minister of Foreign Affairs of Ecuador (2007-2009, 2017-2018) and Member of the Political Advisory Panel of UHC2030

Moussa Faki - Chairperson of the African Union Commission

Christiana Figueres - Executive Secretary of UNFCCC (2010-2016)

Vigdís Finnbogadóttir - President of Iceland (1980-1996)¹

Louise Fréchette - UN Deputy Secretary-General (1998-2006)

Sakiko Fukuda-Parr - Director of the Julien J. Studley Graduate Programs in International Affairs and Professor of International Affairs at The New School

Patrick Gaspard - Former United States Ambassador to South Africa, President of the Open Society Foundations

Jayati Ghosh - Professor of Economics at Jawaharlal Nehru University

Felipe González - President of the Government of Spain (1982-1996)¹

Rebeca Grynspan - Vice President of Costa Rica (1994-1998), Ibero-American Secretary General

Alfred Gusenbauer - Chancellor of Austria (2007-2008)¹

Tarja Halonen - President of Finland 2000-2012, BoT Member NGIC*

Han Seung-Soo - Prime Minister of the Republic of Korea (2008-2009)¹

Noeleen Heyzer - Member of the UN Secretary-General's High Level Advisory Board on Medication²

Mladen Ivanic - President of Bosnia and Herzegovina (2014-2018)²

Devaki Jain - Feminist economist, Honorary Fellow at St Anne’s College, Oxford and member of the erstwhile South Commission (1987-90)

Arjun Jayadev - Professor of Economics at Azim Premji University

Rob Johnson - President of the Institute for New Economic Thinking

Ellen Johnson Sirleaf - President of the Republic of Liberia (2006-2018)¹

Mehdi Jomaa - Prime Minister of Tunisia (2014-2015)¹

Anthony T. Jones - Vice-President and Executive Director of Gorbachev Foundation of North America (GFNA)¹

Ivo Josipovic - President of Croatia (2010-2015)²

Naila Kabeer - Professor of Gender and International Development at the London School of Economics

Michel Kazatchkine - Special Advisor to the Joint United Nations Programme on AIDS (UNAIDS) in Eastern Europe and Central Asia, and Senior Fellow, Global Health Center, the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva

Kerry Kennedy - President Robert F. Kennedy Human Rights, BoT Member NGIC*

Rima Khalaf - President of the Global Organization against Racial Discrimination and Segregation, and Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (2010-2017)

Jakaya Mrisho Kikwete - President of Tanzania (2005-2015)*

Horst Köhler - President of Germany (2004-2010)¹

Jadranka Kosor - Prime Minister of Croatia (2009-2011)²

Bernard Kouchner - Minister of Health of France (1992-1993, 1997-1999, 2001-2002), Minister of Foreign affairs of France (2007-2010); founder of Médecins sans frontiers / Doctors Without Borders (MSF) and Médecins du Monde / Doctors of the World (MdM)

Chandrika Kumaratunga - President of Sri Lanka (1994-2005)¹

Aleksander Kwaśniewski - President of Poland (1995-2005)¹²

Rachel Kyte CMG - Dean of The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University

Luis Alberto Lacalle Herrera - President of Uruguay (1990-1995)¹

Ricardo Lagos - President of Chile (2000-2006)¹

Zlatko Lagumdzija - Prime Minister of Bosnia and Herzegovina (2001-2002)¹²

Laura Liswood - Secretary General of the Council of Women World Leaders

Nora Lustig - President Emerita of the Latin American and Caribbean Economic Association, Professor of Latin American Economics, Tulane University

Jessie Rose Mabutas - Executive Board Member, African Capacity Building Foundation, Expert Member, Accreditation Panel of the UN Adaptation Fund, and Executive Board Member, Section on African Public Administration of the American Society for Public Administration

Graça Machel - Founder, The Graça Machel Trust and Foundation for Community Development

Susana Malcorra - Minister of Foreign Affairs of Argentina (2015-2017)

Isabel Saint Malo - Vice President of Panama (2014-2019)

Purnima Mane - Global expert on gender, HIV and sexual and reproductive health issues, President of Pathfinder International (2012-2016)

Retno Lestari Priansari Marsudi - Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*

Mariana Mazzucato - Professor at University College London and Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP)

Mary McAleese - President of Ireland (1997-2011)

Rexhep Meidani - President of Albania (1997-2002)¹²

Carlos Mesa - President of Bolivia (2003-2005)¹

Branko Milanovic - Visiting Presidential Professor at the Graduate Center City University of New York

Aïchatou Mindaoudou - United Nations' Special Representative for Côte d'Ivoire and Head of the United Nations Operation in Côte d'Ivoire (2013-2017)

Festus Mogae - President of the Republic of Botswana (1998-2008) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Mario Monti - Prime Minister of Italy (2011-2013)¹

Mireya Moscoso - President of Panama (1999-2004)*

Kgalema Motlanthe - President of the Republic of South Africa (2008-2009) and Champion for an AIDS- Free Generation

Rovshan Muradov - Secretary General, Nizami Ganjavi International Center

Cristina Narbona - First Vice President of the Spaniard Senate and former Minister of the Environment of Spain

Bujar Nishani - President of Albania (2012-2017)²

Dr. John Nkengasong - Director of African Centres for Disease Control and Prevention

Olusegun Obasanjo - President of the Federal Republic of Nigeria (1999-2007) and Champion for an AIDS- Free Generation¹

Djoomart Otorbayev - Prime Minister of Kyrgyzstan (2014-2015)²

Roza Otunbayeva - President of Kyrgyzstan (2010-2011)¹

Ana Palacio - Minister of Foreign Affairs of Spain (2002-2004)

Dr. David Pan - Executive Dean, Steve Scwarcman College, Tsinghua University China²

Flavia Pansieri - Deputy High Commissioner for Human Rights (2013-2015)

Elsa Papademetriou - former Vice President of the Hellenic Republic (2007-2009)²

Andres Pastrana - President of Colombia (1998-2002)¹

Muhammad Ali Pate - Global Director, Health, Nutrition and Population Global Practice of the World Bank and Director of Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents

Kate Pickett - Professor of Epidemiology at the University of York

Thomas Piketty - Professor of Economics at the Paris School of Economics and a co-director of the World Inequality Database

Rosen Plevneliev - President of Bulgaria (2012-2017)²

Hifikepunye Pohamba - President of the Republic of Namibia (2005-2015) and Champion for an AIDS- Free Generation

Karin Sham Pòo - Deputy Executive Director of UNICEF (1987-2004)

Achal Prabhala - Coordinator of the AccessIBSA project

Dainius Puras - Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health

Iveta Radicova - Prime Minister of Slovakia (2010-2012)¹

José Manuel Ramos-Horta - President of Timor Leste (2007-2012)¹

J.V.R. Prasada Rao - Special Envoy to the Secretary General of the UN on AIDS (2012-2017) and Health Secretary of the Government of India (2002-2004)

Geeta Rao Gupta - Executive Director of the 3D Program for Girls and Women and Senior Fellow at the United Nations Foundation

Oscar Ribas - Prime Minister of Andorra (1982-84; 1990-94)¹²

Mary Robinson - President of Ireland (1990-1997), UN High Commissioner for Human Rights, Chair of the Elders

Dani Rodrik - President-Elect of the International Economic Association, Professor of International Political Economy, Harvard University

Petre Roman - Prime Minister of Romania (1989-1991)¹

Juan Manuel Santos - President of Colombia (2010-2018), 2016 Nobel Peace Prize Laureate, Member of the Elders and Conservation International Arnhold Distinguished Fellow

Kailash Satyarthi - Nobel Peace Prize Laureate (2014) and Child Rights Activist

Ismail Serageldin - Co-Chair Nizami Ganjavi International Center, Senior VP of the World Bank (1992-2000)²

Fatiha Serour - Africa Group for Justice & Accountability

Michel Sidibé - Minister of Health and Social Affairs of Mali

Mari Simonen - Former Assistant Secretary General of the UN and Deputy Executive Director of UNFPA

Pierre Somse - Minister of Health and Population of Central Africa Republic

Vera Songwe - Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Africa

Michael Spence - Nobel Laureate for Economic Sciences (2001), William R. Berkley Professor in Economics & Business, NYU

Joseph E. Stiglitz - a Nobel laureate in economics and University Professor at Columbia University

Eka Tkeshelashvili - Deputy Prime Minister of Georgia (2010-2012)²

Aminata Touré - Prime Minister of Senegal (2013-2014)¹

Danilo Türk - President of Slovenia (2007-2012)¹

Cassam Uteem - President of Mauritius (1992-2002)¹

Marianna V. Vardinoyannis - Goodwill Ambassador of UNESCO²

Ann Veneman - Executive Director of UNICEF (2005-2010)

Chema Vera - Executive Director (Interim) of Oxfam International

Melanne Verveer - United States Ambassador-at-Large for Global Women's Issues (2009-2013), Executive Director of the Georgetown Institute for Women, Peace and Security at Georgetown University

Vaira Vike-Freiberga - President of Latvia (1999-2007), Co-Chair Nizami Ganjavi International Center

Filip Vujanovic - President of Montenegro (2003-2018)²

Margot Wallström - Minister of Foreign Affairs of Sweden (2014-2019)

Richard Wilkinson - Emeritus Professor of Social Epidemiology, University of Nottingham Medical School

Jelta Wong - Minister for Health and HIV/AIDS, Papua New Guinea*

Kateryna Yushchenko - First Lady of Ukraine (2005-2010)²

Viktor Yushchenko - President of Ukraine (2005-2010)²

José Luis Rodríguez Zapatero - President of the Government of Spain (2004-2011)¹

Valdis Zatlers - President of Latvia (2007-2011)²

Ernesto Zedillo - President of Mexico (1994-2000)¹

Gabriel Zucman - Professor of Economics at UC Berkeley

¹ Member of WLA Club de Madrid

² Member of Nizami Ganjavi International Center (NGIC)

* Signatory to the letter after 14 May, and before the 18 May World Health Assembly

Notre action

Feature Story

La COVID-19 dans les prisons, une bombe à retardement

13 mai 2020

13 mai 2020 13 mai 2020Avec plus de 11 millions de personnes incarcérées dans le monde et 30 millions entrant et sortant de détention chaque année, la menace de la COVID-19 pour les individus en prison est une réalité. L’éloignement physique n’est tout bonnement pas une option dans la vaste majorité des prisons et des centres de détention du monde qui sont confrontés à la surpopulation et à un manque de financements. La population carcérale et le personnel vivent dans une peur constante de l’arrivée de la COVID-19 dans les milieux où la promiscuité, le partage d’équipements et d’espaces, mais aussi le manque d’hygiène sont monnaie courante.

« Une riposte sanitaire à la COVID-19 dans les prisons ne suffit pas. Cette situation d’urgence mondiale sans précédent nécessite une riposte fondée sur les droits humains », a déclaré Winnie Byanyima, Directrice exécutive de l’ONUSIDA. « Les pays doivent garantir à tout moment non seulement la sécurité, mais aussi la santé, la protection et la dignité humaine des personnes privées de leur liberté, indépendamment du niveau de l’état d’urgence. »

L’ONUSIDA, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime appellent les autorités à utiliser la détention en dernier recours, à fermer les centres de rééducation des toxicomanes et à dépénaliser le commerce du sexe, les relations sexuelles entre personnes du même sexe et la consommation de drogues. Ces institutions enjoignent aux pays de libérer les individus pouvant l’être et de prendre en compte la fragilité face à la COVID-19, comme c'est le cas des personnes âgées ou présentant des problèmes de santé. Par ailleurs, les gouvernements devraient réfléchir à libérer d’autres groupes, dont les condamné(e)s pour des délits mineurs ou n’impliquant pas de violence, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les enfants.

Des pays commencent toutefois à prendre des actions alors que nous entendons parler de personnes incarcérées terrifiées cousant des masques de fortune. Le gouvernement éthiopien, par exemple, a libéré plus de 30 000 individus de ses prisons et a renforcé les mesures d’hygiène. L’Indonésie est en train de remettre en liberté plus de 50 000 personnes, notamment 15 000 qui étaient derrière les barreaux pour des délits liés aux drogues. La République islamique d’Iran, quant à elle, libère actuellement 40 % de sa population carcérale, soit 100 000 personnes, alors que le Chili est prêt à en relâcher 50 000 environ.