Feature Story

Santé et sécurité : quand les professionnelles du sexe s’entraident

26 février 2019

26 février 2019 26 février 2019Quittant la réunion de REVS PLUS, une association de lutte contre le sida au Burkina Faso, les femmes se saluent en se disant « À demain soir ! ». Rassemblées dans un centre d’accueil qui sert également de point de rencontre pour divers réseaux anti-VIH de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, elles discutaient du planning des activités prévus pour le lendemain soir : diverses opérations de dépistage VIH 'hors les murs.'

« Nous échangeons nos expériences et nous jouons le rôle de confidentes », explique Camille Traoré (son nom a été changé), professionnelle du sexe et pair-éducatrice. Sa collègue, Julienne Diabré (son nom a été changé), vêtue d’une longue robe fluide, intervient : « Dans notre métier, c’est dur de se confier à quelqu’un, alors la confidentialité est très importante ».

Charles Somé, responsable plaidoyer à REVS PLUS/Coalition PLUS, décrit ce groupe de femmes comme un maillon indispensable de la chaîne pour atteindre les professionnelles du sexe.

« À cause de la stigmatisation et de la discrimination, beaucoup de professionnelles du sexe se cachent et se déplacent. Les services de santé ne peuvent pas les atteindre et elles sont davantage susceptibles d’être infectées par le VIH », explique-t-il. Au Burkina Faso, la prévalence du VIH chez les professionnel(le)s du sexe est de 5,4 %, alors qu’elle n’est que de 0,8 % dans l’ensemble de la population adulte du pays.

Avec le recrutement de pairs-éducatrices qui connaissent les réalités du travail et peuvent entrer en contact avec d’autres femmes, la sensibilisation au VIH s’est accrue au sein de la communauté, selon M. Somé.

« Nous avons aussi innové en organisant des dépistages du VIH le soir dans les lieux où les professionnelles du sexe se rassemblent », ajoute-t-il. La prostitution n’est pas illégale au Burkina Faso, mais le code pénal interdit le racolage.

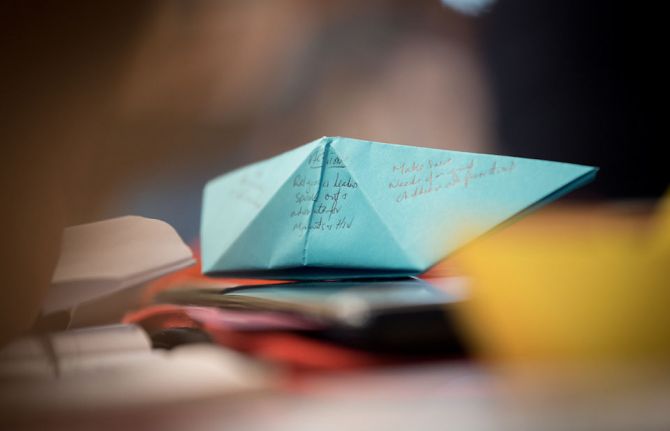

Le lendemain soir, le long d’une rue plongée dans le noir, REVS PLUS installe des tables pliantes avec deux chaises à chaque table. Des petites lampes de camping à énergie solaire permettent aux pairs-éducatrices de voir dans l’obscurité et de prendre des notes. Munies de gants en plastique, les pairs-éducatrices formées s’assoient avec les femmes, leur font une piqûre au doigt et, en cinq minutes, leur donnent le résultat de leur test de dépistage du VIH.

M. Somé explique qu’au fil des années, les actions de proximité de REVS PLUS ont permis de gagner la confiance des professionnelles du sexe.

Il raconte que les pairs-éducatrices l’appellent régulièrement pour se plaindre des violences policières. « Cela va des arrestations arbitraires au vol de leur argent, en passant par des viols », explique M. Somé.

Mme Diabré décrit ses rapports avec la police. « Le jour, ils vous pointent du doigt et se montrent discriminants, tandis que la nuit ils deviennent tout mielleux pour obtenir des faveurs et si on n’obéit pas, ça tourne au vinaigre », raconte-t-elle.

Au bout d’une année de documentation sur les abus de la police avec l’aide de propriétaires de bars et des témoignages de professionnelles du sexe, REVS PLUS a pu rencontrer des responsables du gouvernement, puis de la police.

« Notre approche a attiré leur attention et nous avons lancé des sessions de formation et de sensibilisation auprès des agents de police sur la base de notions élémentaires de droit et du commerce du sexe », déclare M. Somé.

Progressivement, REVS PLUS a gagné des alliés dans chaque commissariat, afin de faciliter le dialogue en cas d’incident. En outre, toutes les professionnelles du sexe doivent maintenant avoir sur elles une carte de santé indiquant qu’elles font des bilans de santé réguliers.

Une femme nigériane portant du rouge à lèvres violet, Charlotte Francis (son nom a été changé), ajoute : « Nous avons encore des problèmes et nous les évitons, mais ça va mieux ». Elle brandit sa carte de santé bleue, que les propriétaires de bars lui demandent régulièrement de présenter, d’après elle.

En faisant visiter son bar et une série de chambres individuelles dans une cour extérieure, Lamine Diallo explique que la police ne fait plus de descentes dans son établissement. « Avant, la police embarquait toutes les femmes, et même mes clients », raconte-t-il.

Avec des fonds octroyés par le Luxembourg, l’ONUSIDA est en train de conclure un partenariat avec REVS PLUS pour élargir la formation et la sensibilisation de la police à tout le pays. Des formations ont été organisées à Ouagadougou, la capitale, et à Bobo-Dioulasso.

Aboubakar Barbari, Responsable de la mobilisation communautaire au Burkina Faso pour l’ONUSIDA, estime que ce programme joue sur deux plans. « Nous soutenons les sessions de sensibilisation pour la police et les forces de l’ordre non seulement parce que cela permet de réduire la stigmatisation, mais aussi parce que cela permet de mettre en lumière des droits humains élémentaires ».

Region/country

Related

Feature Story

Ils ne me jugent pas, alors pourquoi je les jugerais ?

28 février 2019

28 février 2019 28 février 2019« J’ai de la chance », déclare Charles Somé. Ce défenseur des droits de l’homme hyperactif originaire du Burkina Faso se souvient d’être allé à une session de formation et avoir blâmé quelques hommes présents à propos de leur orientation sexuelle. « J’avais des préjugés et je leur ai demandé « Vous ne voulez donc pas vous marier, avoir des enfants» ? », raconte-t-il. Un jeune homme s’ouvre alors à lui et, au bout de plusieurs jours de franche discussion, M. Somé voit son opinion changer radicalement.

« J’ai réalisé que si je n’étais pas jugé, je n’avais pas à juger les autres », explique M. Somé, responsable du plaidoyer à REVS PLUS/Coalition PLUS. Depuis, lorsqu’il s’exprime pour défendre les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, il utilise le mot « nous ».

L’homosexualité n’est pas illégale au Burkina Faso, mais la stigmatisation et la discrimination restent très fortes. Beaucoup d’hommes se marient et cachent leur double vie. Des groupes de soutien aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres se sont formés, mais la discrétion reste fondamentale.

« Je suis obligé de me cacher car je ne suis pas accepté », explique Rachid Hilaire (son nom a été changé). Il a rejoint un groupe de parole informel dans sa ville natale, Bobo-Dioulasso, au sein duquel des jeunes hommes parlent ensemble de relations, de sexe, du VIH et d’autres sujets. « J’ai eu beaucoup de doutes sur moi-même, mais lorsque j’ai eu davantage confiance en moi, je me suis dit que je pouvais aider les autres », explique-t-il. À l’extérieur de la salle de réunion de REVS PLUS, il plaisante avec M. Somé en lui disant qu’il garde un œil sur lui. M. Hilaire est l’un des 50 pairs-éducateurs de REVS PLUS qui animent des discussions informelles comme celle à laquelle il a assisté, conçues pour les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Après sa formation, avec un autre pair-éducateur, il s’est mis à organiser des dialogues ouverts avec les hommes.

Selon M. Hilaire, le plus gros défi reste d’éduquer le grand public, ainsi que les responsables politiques et religieux. « J’en veux à nos aînés pour leur manque de sensibilisation », explique-t-il. « Tout le monde mérite d’être libre et j’ai envie d’avoir cette sensation de liberté », ajoute-t-il.

Yacuba Kientega (son nom a été changé) a fui son foyer à Bobo-Dioulasso pour aller s’installer à Ouagadougou quand sa famille a découvert qu’il avait des relations avec des hommes. « Je suis finalement revenu pour suivre mes études à Bobo-Dioulasso, mais j’habite dans un autre quartier », explique-t-il. D’après lui, la situation s’est améliorée pour les hommes gays, mais il ne va pas abandonner la lutte pour autant.

En tant que lobbyiste pour un réseau regroupant plusieurs organisations de lutte contre le VIH, le combat de M. Somé pour les droits des individus ne s’arrête jamais.

« Je fais de mon mieux pour que les communautés sous-représentées soient entendues par le gouvernement et les parlementaires », explique-t-il. Il estime que les groupes de soutien et l’éducation par les pairs ont permis d’atteindre les populations clés, comme les consommateurs de drogues injectables, les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les professionnel(le)s du sexe. « Nous avons observé une hausse de la fréquentation des services de santé en ciblant certaines communautés et j’espère que cette tendance se maintiendra », déclare M. Somé. « Pour en finir avec le sida, il va falloir s’attaquer vraiment à la stigmatisation et insister sur la prévention », ajoute-t-il.

Le Directeur national de l’ONUSIDA au Burkina Faso, Job Sagbohan, ne peut qu’approuver. « La riposte au VIH doit suivre l’évolution de l’épidémie », déclare-t-il. « À une époque, il a fallu sauver des vies et nous avons réussi en nous concentrant sur le traitement pour tous », explique-t-il. « Pour en finir avec le VIH comme menace de santé publique, nous devons cibler la prévention et la sensibilisation. C’est la seule façon de maintenir notre progression et d’en finir avec le sida ».

Region/country

Related

Feature Story

Nous avons besoin d’actions dans le domaine des droits de l’homme

18 février 2019

18 février 2019 18 février 2019« L’épidémie de VIH est une épidémie qui touche les droits humains. Une épidémie de perte de ces droits, de négation de ces droits, d’échec et dans certains cas d’abus et de violations ». C’est avec ces mots que Kate Gilmore, Haut-Commissaire adjointe des Nations Unies aux droits de l’homme, a ouvert la Consultation sur la promotion des droits de l’homme dans la riposte au VIH.

Au-delà des engagements, des traités et des accords, ce sont des actions qui sont requises : tel était l’objet de l’appel issu de cette consultation, organisée à Genève, en Suisse, les 12 et 13 février, et dont le but était de favoriser les échanges sur les stratégies régionales et sous-régionales et les meilleures pratiques.

Les participants à la consultation ont appris que la stigmatisation et la discrimination, le manque d’accès à la justice, ainsi que les lois, politiques et pratiques répressives sont autant d’obstacles à l’accès à la prévention, au dépistage, au traitement et aux soins anti-VIH pour les personnes les plus vulnérables.

Tout au long de l’événement, un thème central est sans cesse revenu sur la table : la suppression des lois pénales néfastes, le financement des droits de l’homme et la collaboration étroite avec les communautés, à travers un appel adressé aux institutions nationales et régionales pour l’écoute, l’action, le leadership, la réforme et le financement.

Alors que persistent les obstacles traditionnels au respect des droits de l’homme, par exemple la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation, de nouveaux problèmes apparaissent. Ont également été soulevées des questions relatives aux moyens de garantir l’inclusion des populations criminalisées dans la couverture santé universelle, ou la poursuite du financement des programmes visant les droits de l’homme et les populations clés lorsque les pays passent au statut de pays à revenu intermédiaire. Plusieurs intervenants, dont Michaela Clayton, Directrice de l’Alliance Sida et droits pour l’Afrique australe, ont adopté une approche descendante et ascendante de la promotion des droits de l’homme, qui s’appuie sur les actions à la fois des responsables politiques et de la société civile ensemble.

« Ce n’est pas simple. Cela ne peut se faire qu’en travaillant en partenariat : gouvernements, société civile, mécanismes de responsabilisation, groupes de défense des droits de l’homme et professionnels de santé », a déclaré Tim Martineau, Directeur exécutif adjoint par intérim de la branche Programme de l’ONUSIDA.

Pour en savoir plus

Related

Feature Story

Les organisations confessionnelles : des partenaires essentiels dans la riposte au sida pour les migrants

22 février 2019

22 février 2019 22 février 2019Les organisations confessionnelles délivrent des services anti-VIH dans les pays les plus touchés par le virus depuis le début de l’épidémie. Les moyens de renforcer la collaboration sur les services anti-VIH pour les migrants et les réfugiés ont fait l’objet d’un récent atelier organisé par le Conseil œcuménique des Églises, l’ONUSIDA et leurs partenaires.

Wangari Tharao, Directrice de la recherche et des programmes chez Women’s Health in Women’s Hands, a émigré du Kenya pour s’installer au Canada à une époque où l’épidémie de VIH commençait à se propager dans toute l’Afrique. Elle ne connaît que trop bien, par sa propre expérience, les nombreux problèmes auxquels les migrants sont confrontés, notamment en ce qui concerne les soins de santé. La barrière de la langue, un mauvais suivi des soins, l’absence d’assurance maladie et de protection sociale et le manque de politiques de santé inclusives pour les migrants sont autant de facteurs qui affectent la santé et la sécurité des migrants lorsqu’ils tentent de s’établir dans un nouveau pays au sein de nouvelles communautés.

Quand Mme Tharao a quitté le Kenya, la stigmatisation et la discrimination étaient omniprésentes. Selon elle, la stigmatisation autour du VIH est restée la même aujourd’hui. « En tant que migrants, nous affrontons le VIH en silence, nous avons très peur de la stigmatisation et de la discrimination et nous hésitons à nous rendre dans les établissements de santé. Il est important de réfléchir à des moyens de délivrer des services aux populations en déplacement, ainsi qu’à des moyens de résoudre les problèmes qu’elles rencontrent », a-t-elle expliqué.

« Nous devons comprendre la vie et le parcours d’un migrant d’un point de vue global et au niveau individuel pour pouvoir comprendre les problèmes auxquels celui-ci se heurte. Le statut juridique, les papiers, les preuves d’identité ne doivent jamais être des motifs de refus d’accès à la santé et au bien-être », a déclaré Tim Martineau, Directeur exécutif adjoint par intérim de la branche Programme de l’ONUSIDA.

Bien que le domaine confessionnel joue un rôle important dans la riposte au VIH, les croyances et les pratiques religieuses ont parfois été utilisées pour justifier des préjugés se traduisant par de la stigmatisation et de la discrimination.

« En tant que communautés religieuses, nous pouvons et nous devons soutenir les migrants et les réfugiés : pour les protéger du VIH et de la tuberculose, pour promouvoir l’accès à la santé et à la prévention et pour réduire la stigmatisation, la discrimination et la violence », a déclaré Olav Fykse Tveit, Secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises.

L’atelier a permis de présenter de nombreux exemples d’organisations confessionnelles qui proposent des services destinés à accueillir, protéger, intégrer les migrants, les réfugiés et les autres personnes en déplacement, et à promouvoir leurs droits. Les réseaux fournis par les mosquées, les églises et les communautés religieuses peuvent être le premier point d’entrée d’un réfugié, d’un migrant ou d’une personne déplacée dans une nouvelle société.

« Les gens font confiance aux groupes confessionnels et nous pouvons nous appuyer là-dessus pour entreprendre des actions de proximité dans les communautés, diffuser des messages de prévention du VIH et délivrer des services de traitement et de soins anti-VIH », a déclaré Michael P. Grillo, Directeur du Programme de formation militaire international sur le VIH pour le Programme de prévention du VIH du Département de la Défense des États-Unis.

Lors de cet atelier, qui s’est tenu à Genève, en Suisse, les 20 et 21 février, les participants ont recensé les principaux éléments d’une feuille de route visant à renforcer l’engagement des organisations confessionnelles et à étendre leur rôle dans la riposte au VIH et la prestation de services pour les migrants et les réfugiés. Elle s’appuiera sur les engagements de la Déclaration politique des Nations Unies de 2016 sur la fin du sida et de la Déclaration politique des Nations Unies de 2018 sur la tuberculose, tout en soutenant les engagements du Pacte mondial pour la migration relatifs au droit à la santé.

Related

Feature Story

Une campagne de dépistage du VIH rassemble la communauté à Bangui

19 février 2019

19 février 2019 19 février 2019Le quartier PK5 situé à Bangui, en République centrafricaine, abrite la majeure partie de la communauté musulmane de la ville. Autrefois zone commerciale animée et épicentre de la vie nocturne de Bangui, PK5 est devenu aujourd’hui pour beaucoup un endroit à éviter.

À l’instar d’une très grande partie du pays, la zone PK5 et sa population ont été très touchées par les violences qui ont embrasé le pays en 2012 et 2013. Les habitants non musulmans de PK5 sont partis et les groupes armés rivaux contrôlent toujours encore la région. À travers tout le pays, les conséquences de ces violences ont entraîné des déplacements de population massifs et une crise humanitaire. Fin 2018, on estimait à 2,9 millions, soit plus de la moitié de la population du pays, le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire et de protection.

Pourtant, les habitants de PK5 font preuve de résilience. Reconnaissant la nécessité d’une plus grande sensibilisation au VIH au sein de la communauté, de jeunes responsables musulmans et le Centre de l’Université catholique, avec l’appui de l’ONUSIDA, ont organisé une campagne de dépistage du VIH et de sensibilisation du 23 janvier au 13 février au Centre de santé Henri Dunant de PK5.

Cette campagne est la première du genre à avoir lieu à PK5 depuis les violences de 2012-2013.Durant ces deux semaines, 1 500 personnes ont eu accès à un dépistage volontaire du VIH et à des services de conseil. Les personnes testées séropositives au VIH ont été orientées vers un traitement.

La campagne a été inaugurée par Pierre Somse, Ministre de la Santé, lors d’un événement auquel ont assisté des responsables religieux, des femmes et des jeunes. M. Somse a lui-même passé un test de dépistage du VIH en soulignant l’importance du fait que tout le monde devait connaître son état sérologique vis-à-vis du VIH. Cette connaissance reste faible dans le pays, avec seulement 53 % des personnes vivant avec le VIH au courant de leur statut.

« Le gouvernement s’engage à intensifier ses efforts dans la délivrance de services sociaux et de santé à tous les Centrafricains. Le PK5 n’est pas oublié et sa population ne sera pas laissée pour compte dans nos actions pour élargir l’accès aux services de dépistage, de traitement, de soins et d’appui anti-VIH », a déclaré M. Somse.

Pamela Ganabrodji, Responsable de l’information et du conseil au Centre de santé Henri Dunant, a ajouté : « Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli dans le cadre de cette campagne sur le VIH, mais il reste des défis à relever. Nous appelons le gouvernement et les partenaires internationaux à continuer de soutenir les activités du Centre de santé Henri Dunant dans le domaine du VIH et de la santé sexuelle et reproductive, qui sont d’une importance critique dans une communauté où les tabous culturels et sociaux représentent un obstacle majeur ».

Le dernier jour de la campagne, un dialogue communautaire a été organisé pour discuter des problèmes rencontrés par la population de PK5 en matière de VIH et de santé sexuelle et reproductive. Les besoins sont urgents et vont des services sanitaires et sociaux élémentaires au manque d’opportunités économiques. L’accès insuffisant aux contraceptifs modernes, des connaissances incomplètes sur le VIH et la pauvreté contribuent à rendre les jeunes et les femmes vulnérables au VIH.

« Avec cette campagne, nous, les jeunes de PK5, nous démontrons que nous avons des ressources et que nous faisons partie de la solution concernant le VIH et d’autres problèmes sociaux », a déclaré Aroufay Abdel Aziz, Président des Jeunes Musulmans de République centrafricaine.

Une deuxième phase de cette campagne de dépistage et de sensibilisation au VIH va se poursuivre jusqu’à fin mars et englobera des messages de prévention ciblés sur le VIH, avec une sensibilisation par des pairs-éducateurs et des débats en petits groupes sur les problèmes du VIH et de la santé sexuelle et reproductive.

« L’ONUSIDA va poursuivre son engagement auprès du gouvernement, des autres agences des Nations Unies et des partenaires afin de renforcer l’implication des jeunes dans la riposte au VIH », a déclaré Patrick Eba, Directeur national de l’ONUSIDA pour la République centrafricaine.

Region/country

Related

Feature Story

Des populations en bonne santé pour des économies saines en Afrique

15 février 2019

15 février 2019 15 février 2019Des populations en bonne santé jouent un rôle important dans la croissance économique à long terme de l’Afrique, en augmentant les gains économiques grâce à une productivité accrue, à la création d’emplois et à la promotion de l’égalité. Pourtant, les systèmes de santé africains nécessitent des investissements considérables afin de répondre aux besoins de ces populations et de tenir compte de l’évolution des maladies sur le continent.

Malheureusement, la prise en charge médicale en Afrique est limitée par un manque de fonds publics et un financement par des donateurs restreint et imprévisible. Dans le cadre d’efforts innovants visant à trouver un moyen durable de renforcer les systèmes de santé nationaux à travers le continent, des responsables des secteurs public et privé africains se sont réunis le 12 février lors du Forum Afrique Entreprises : Santé, afin de promouvoir le dialogue et de recenser les opportunités de collaboration.

« Donner la priorité à la santé est un choix politique et les dépenses de santé doivent être considérées comme un investissement et non comme un coût. Les investissements dans la santé sont des investissements dans le capital humain », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a ajouté : « Nous avons besoin de soins de santé abordables et de qualité pour tout le monde, qui soient supervisés par les gouvernements et le secteur privé dans un cadre de travail collaboratif afin de permettre un accès équitable ».

Lors de cet événement organisé à Addis Abeba, en Éthiopie, en marge de la 32e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine, le rapport Santé et croissance économique en Afrique a été présenté. Ce rapport va permettre d’orienter les investissements et de créer des modèles autour de la santé en Afrique. Il met en avant les opportunités sur lesquelles les gouvernements et le secteur privé peuvent travailler ensemble pour améliorer les résultats en matière de santé et assurer des soins de qualité accessibles à tous.

« D’ici à 2030, on estime que 14 % de toutes les opportunités économiques dans le domaine de la santé et du bien-être se situeront en Afrique, au deuxième rang seulement derrière l’Amérique du Nord. Il s’agit d’une immense opportunité pour le secteur privé », a déclaré Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.

L’événement a également été l’occasion de lancer l’African Business Coalition for Health (Coalition des entreprises africaines pour la santé), une plate-forme conçue pour mobiliser un noyau dur de champions du secteur privé afin de débloquer les synergies et de faire progresser les résultats en matière de santé dans le but de bâtir des économiques saines dans toute l’Afrique.

« Il est évident que les gouvernements africains ne peuvent pas à eux seuls résoudre les problèmes de santé du continent. Nous n’avons pas d’autre alternative que de nous tourner vers le secteur privé pour compléter les financements gouvernementaux », a déclaré Aigboje Aig-Imoukhuede, Président de l’Initiative africaine pour la gouvernance et Co-président de GBC Health.

Region/country

Related

Feature Story

La stigmatisation : une menace pour la vie des personnes vivant avec le VIH

25 février 2019

25 février 2019 25 février 2019« Si mon rôle est d’être un leader, je me devais de dire la vérité », déclare Lloyd Russell-Moyle, député britannique, en revenant sur son action courageuse de révéler sa séropositivité au VIH devant la Chambre des Communes fin novembre 2018, quelques jours avant la Journée mondiale de lutte contre le sida.

Il explique que pendant des années, il a félicité des personnes pour leur travail remarquable sur le VIH et pourtant, il n’a jamais été franc et honnête avec elles sur sa propre vie avec le VIH.

« Moins les gens en parlent, plus c’est difficile pour tout le monde. En tant que parlementaire, mon travail c’est de parler franchement, d’être un porte-voix et d’accompagner les gens dans leur parcours », indique M. Russell-Moyle.

Dans son discours devant la Chambre des Communes, il a décrit la peur qu’il a ressentie quand il a appris qu’il vivait avec le VIH, une dizaine d’années auparavant. Selon lui, il existe une stigmatisation interne, qui l’empêchait d’être sincère quant à son statut, par crainte de « propager » ce qui était autrefois une maladie mortelle et par peur d’être rejeté par les gens s’ils apprenaient qu’il vivait avec le VIH.

« Toute cette stigmatisation fait d’une maladie qui peut être traitée une menace mortelle, en raison de son impact sur la santé mentale des individus et l’accès aux médicaments », a-t-il déclaré dans son émouvant discours du 28 novembre. Dans un entretien téléphonique avec l’ONUSIDA, il précise : « Nous ne devons en aucun cas « glorifier » le VIH, mais il faut dire qu’on peut vivre avec et le gérer ». Il affirme en outre que le VIH ne doit empêcher personne d’avancer, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit.

Il veut à tout prix que les gens comprennent mieux le VIH. « Je veux en arriver en stade où je n’aurai plus à expliquer que si l’on prend un comprimé par jour, [la charge virale devient] indétectable et qu’alors on ne peut plus transmettre le virus à qui que ce soit », ajoute-t-il.

C’est la raison pour laquelle, aux côtés de la principale association britannique représentant les professionnels des soins anti-VIH, BHIVA, M. Russell-Moyle souhaite réformer certaines lois. Par exemple, une loi de l’Union européenne interdit aux personnes vivant avec le VIH d’obtenir une licence de pilote complète.

« Elle est obsolète, puisque le traitement anti-VIH consiste aujourd’hui à prendre un comprimé par jour, sans effets secondaires », explique-t-il.

On l’a aussi beaucoup entendu s’exprimer sur les coupes budgétaires du gouvernement britannique dans le domaine de la santé publique. « Après tant de progrès, nous sommes à la croisée des chemins aujourd’hui », indique M. Russell-Moyle. « Le risque, c’est de lever le pied de l’accélérateur alors que nous sommes si proches de la ligne d’arrivée ».

Ne pas financer les recherches sur un vaccin et réduire le dépistage et la prévention en matière de santé sexuelle aura un coût pour le gouvernement à long terme et gâchera des vies, prédit-il. « C’est une course contre la maladie, et si nous ralentissons l’allure à ce stade, nous sommes certains de la voir regagner du terrain ».

Selon Public Health England, 12 % des personnes vivant avec le VIH en Angleterre ne sont pas au courant de leur état. Une fondation basée à Brighton a lancé une campagne intitulée Pour que le VIH appartienne au passé, destinée à améliorer les connaissances et à encourager les gens à se faire dépister. M. Russell-Moyle fait remarquer que les animations vidéo Stigmasaurus représentent un outil remarquable pour corriger les stéréotypes.

« Nous avons les médicaments et les outils pour permettre à tout le monde de vivre heureux, alors pour ceux qui ne connaissent pas leur statut : allez vous faire dépister, suivez un traitement et ça ira bien ». Et de conclure : « Ça va bien ».

Region/country

Related

Feature Story

Échanges entre les experts de Tanzanie et d’Afrique du Sud

20 février 2019

20 février 2019 20 février 2019Dirigée par Oscar Rwegasira Mukasa, Président de la Commission parlementaire sur le VIH et les stupéfiants de la République unie de Tanzanie, la délégation était composée de députés tanzaniens et de représentants de la Commission tanzanienne sur le sida (TACAIDS). Lors de cette visite qui s’est déroulée du 13 au 15 février, M. Mukasa a expliqué que les responsables politiques avaient un rôle important à jouer dans l’union des efforts relatifs à la riposte au sida et la mobilisation des ressources nationales, afin, selon ses mots, « de pouvoir voler de nos propres ailes ».

La République unie de Tanzanie va prendre la présidence de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) en août et les parlementaires ont indiqué qu’ils allaient profiter de cette opportunité pour impliquer les ministres de la Santé de la SADC dans l’élaboration de politiques sur le VIH et la tuberculose dans la région. « Nous devons aligner les politiques et la législation sur la programmation technique pour le VIH et la tuberculose afin de faire en sorte d’être synchro avec la stratégie 90-90-90 », a déclaré M. Mukasa.

Ces propos ont trouvé un écho lors d’une rencontre avec Aaron Motsoaledi, Ministre de la Santé sud-africain, qui a insisté sur la nature régionale de l’épidémie de sida, de tuberculose et de paludisme, et appelé la République unie de Tanzanie à profiter de son futur rôle de leadership à la tête de la SADC pour faire avancer les politiques et les actions coordonnées. M. Motsoaledi, qui préside le Conseil d’administration du Partenariat Halte à la tuberculose, a rappelé aux délégués les liens inextricables entre le VIH et la TB et fait remarquer que la TB était la première cause de décès en Afrique du Sud et chez les personnes vivant avec le VIH.

Les délégués ont examiné toute une série de questions, notamment la riposte multisectorielle en Afrique du Sud, la législation, la durabilité et les contrats de prestation de services, y compris à l’échelon public, privé et communautaire. Ce voyage d’étude incluait également des visites sur le terrain, dans un centre de santé communautaire et un distributeur automatique de médicaments.

Lors d’une réunion organisée par le Conseil national sud-africain sur le sida (SANAC), son Directeur général, Sandile Buthelezi, a expliqué à la délégation que le VIH représentait toujours une urgence sanitaire. Évoquant le lourd fardeau de la tuberculose résistante aux médicaments, il a déclaré que l’Afrique du Sud était en train d’adopter de nouvelles options de traitement. « L’Afrique du Sud dispose d’un fort leadership politique, mais il y a encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs », a-t-il indiqué. M. Buthelezi a souligné l’importance de faire participer la société civile et de travailler avec les institutions gouvernementales et le secteur privé afin de coordonner les efforts et de veiller à ce que les besoins des individus les plus exposés au risque d’infection à VIH et des personnes vivant avec le VIH soient pris en compte dans les programmes de lutte contre le VIH.

Mbulawa Mugabe, Directeur national de l’ONUSIDA en Afrique du Sud, s’est félicité de l’immense succès de la riposte dans la région, en indiquant toutefois qu’il existait un risque de céder à l’autosatisfaction. « Les personnes sont sous traitement anti-VIH tout au long de leur vie et nous avons besoin d’un engagement politique pour investir des ressources nationales afin de pérenniser les efforts de prévention et de traitement à long terme », a-t-il déclaré.

Leonard Maboko, Directeur exécutif de TACAIDS, a fait savoir que les parlementaires se serviraient des conclusions de leur voyage d’étude pour renforcer leur riposte nationale, étudier des modèles de prestation de services innovants et encourager une approche multisectorielle. « Nous restons trop souvent entre nous pour débattre : nous devons consulter d’autres personnes sur ces questions », a-t-il reconnu.

Region/country

Related

Feature Story

L’Éthiopie montre que les communautés sont à la hauteur

15 février 2019

15 février 2019 15 février 2019Le projet Community, Health Education and Knowledge Building (CHECK – Communauté, éducation à la santé et développement des connaissances) mené en Éthiopie est un projet collaboratif commun de l’Agence italienne pour la coopération et le développement (IACS) et de l’ONUSIDA. Ce projet a pour but de soutenir la sensibilisation sur la prévention du VIH et d’accroître la demande et le recours aux services de santé anti-VIH et autres, y compris sur les maladies non transmissibles.

Le projet est géré par l’intermédiaire de quatre partenaires d’exécution à Awasa, dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie. Il cible les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec le VIH, y compris les personnes âgées, les professionnelles du sexe, les détenus et les employés de grands projets du secteur privé.

Le 7 février, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Tibero Chiari, Directeur de l’IACS, et Seharla Abdulahi, Ministre de la Santé éthiopienne, ont visité trois sites de mise en œuvre du projet CHECK afin d’évaluer les progrès et de rencontrer les bénéficiaires du projet.

« Le VIH crée des déchirures dans le tissu social qui nous relie tous ensemble. Mais en Éthiopie, les liens communautaires intègrent des anticorps qui permettent de contrer le VIH. Quand la communauté dispose des bonnes connaissances, elle est capable de rompre le cercle du VIH et de créer des liens plus forts entre les gens », a déclaré M. Chiari.

L’Association Tilla de femmes séropositives gère un centre de broderie qui soutient les femmes vivant avec le VIH à Awasa à travers des activités génératrices de revenus. Dans ce centre, les femmes vivant avec le VIH fabriquent toutes sortes d’articles brodés et tricotés, par exemple des maillots scolaires et des uniformes pour le secteur de la sécurité. Non seulement le centre apporte une aide financière aux femmes qui travaillent ici, mais il leur offre aussi un espace sûr et un appui émotionnel.

« Tilla, c’est un peu comme la maison de maman », explique Aster Kebede, une femme vivant avec le VIH qui travaille au centre. « C’est ma maison, mon école, mon lieu de travail… c’est tout pour moi ».

À quelques pas de Tilla se trouve l’Association Medhin de personnes âgées vivant avec le VIH, qui a le même impact sur ses membres. Beaucoup d’entre eux évoquent les conséquences que la stigmatisation et la discrimination ont eues sur leur vie, en particulier par rapport à leur statut de personnes âgées vivant avec le VIH, ainsi que la perte d’un mari, d’une épouse, d’un foyer ou d’un revenu à cause de la stigmatisation. L’association propose également de petites bourses à un grand nombre de ses membres, qui utilisent ce financement catalyseur pour générer des revenus, créer de petites entreprises et améliorer leur vie.

« Medhin m’a redonné confiance en moi », raconte Bizunesh Kensa, une femme vivant avec le VIH âgée de 64 ans. « Je ne me sens plus vulnérable et je ne m’inquiète plus ».

Le Parc industriel d’Awasa est un mégaprojet qui emploie 28 000 personnes, dont 92 % de jeunes femmes qui, pour un grand nombre d’entre elles, sont originaires des zones rurales de la région. Par l’intermédiaire du projet CHECK, le Bureau régional de la santé d’Awasa a produit et diffusé des supports documentaires sur la prévention du VIH et la santé sexuelle et reproductive pour les employés de ce mégaprojet.

« Ces projets montrent que ce qui compte le plus, c’est la vie des individus. Ils sont la preuve du pouvoir des projets à base communautaire pour rétablir la dignité des personnes vivant avec le VIH et leur redonner espoir en l’avenir », a déclaré M. Sidibé.

Region/country

Related

Feature Story

L’OPDAS va élargir son champ d’activité

14 février 2019

14 février 2019 14 février 2019L’Organisation des Premières dames d’Afrique contre le VIH/sida (OPDAS) a annoncé qu’elle était sur le point d’élargir son champ d’activité afin d’incorporer un spectre plus étendu de questions de développement concernant le continent. L’OPDAS a également changé de nom pour devenir l’Organisation des Premières dames d’Afrique pour le développement (OPDAD) et a adopté une vision intitulée « Une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomes ».

Lors de son assemblée générale organisée à Addis Abeba, en Éthiopie, le 11 février, l’OPDAD nouvellement créée a adopté son plan stratégique pour 2019-2023, qui décrit les principales thématiques sur lesquelles les premières dames travailleront. En font notamment partie la poursuite de l’objectif de réduction des nouvelles infections à VIH et de la mortalité due au sida, les maladies non transmissibles, l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, la sécurité sociale et la protection sociale.

Rendant hommage à M. Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, la Première dame du Burkina Faso et Présidente de l’OPDAD, Sika Kaboré, a déclaré : « Ce que nous retiendrons de la carrière de Michel Sidibé, c’est que nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux si nous y croyons, si nous unissons nos forces de manière stratégique et si nous gardons foi en nos populations et dans les valeurs africaines de solidarité et de partage ». Plusieurs premières dames ont également prononcé quelques mots de soutien et d’appréciation concernant les nombreuses années de leadership et d’engagement de M. Sidibé, et ce dernier s’est vu remettre un certificat de reconnaissance.

« L’ONUSIDA travaille main dans la main avec l’Organisation des Premières dames d’Afrique contre le VIH/sida depuis sa toute première réunion en 2002. J’ai eu le privilège d’être présent à l’époque et j’ai le privilège d’être encore avec vous aujourd’hui. Je vous invite toutes à rester engagées pour en finir avec le sida, car ensemble nous pouvons garantir un avenir meilleur à nos enfants et nos jeunes, et une génération sans sida », a déclaré M. Sidibé.

Les premières dames se sont engagées à poursuivre leurs travaux sur l’une de leurs campagnes phares, « Free to Shine », visant à mettre fin à l’épidémie de sida chez les enfants, les adolescents et les jeunes et à maintenir leurs mères en bonne santé. À ce jour, la campagne a été lancée dans 15 pays d’Afrique, dont beaucoup l’ont intégrée dans leurs plans nationaux de lutte contre le VIH. L’ONUSIDA est en train de mobiliser des fonds supplémentaires pour le lancement de Free to Shine au Zimbabwe et en Sierra Leone, avec un déploiement qui débutera en 2019.