Feature Story

Le Nigeria adopte une stratégie pour en finir avec l’épidémie de sida

20 mars 2019

20 mars 2019 20 mars 2019Le Nigeria a adopté son Cadre stratégique national révisé pour le VIH et le sida 2019-2021 afin d’orienter la future riposte au VIH du pays. Il est le fruit des résultats d’une nouvelle étude montrant que la prévalence du VIH dans le pays est de 1,4 %. Les estimations précédentes indiquaient une prévalence du VIH de 2,8 % au Nigeria.

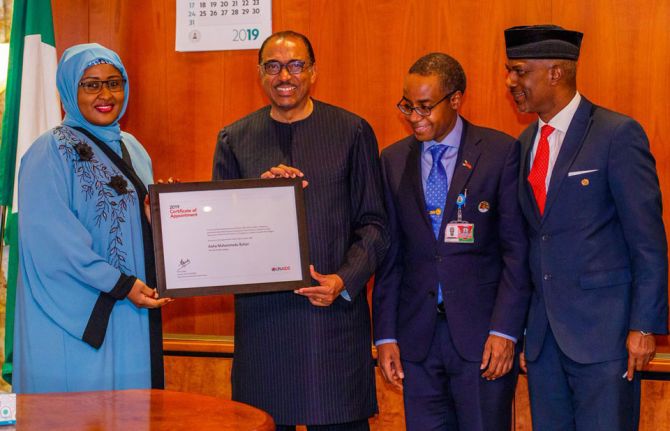

Les résultats de l’étude Nigeria National HIV/AIDS Indicator and Impact Survey (NAISS) (Étude nationale d’impact et indicateurs sur le VIH/sida pour le Nigeria) ont été dévoilés lors d’un événement spécial organisé le 14 mars à Abuja, au Nigeria, auquel ont assisté le Président du Nigeria Muhammadu Buhari et le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé. Dans son discours, M. Sidibé a salué le leadership du Président dans le pilotage de la riposte nationale à l’épidémie de VIH. Le Nigeria a triplé le nombre de personnes sous traitement anti-VIH depuis 2010 et adopté une politique de dépistage et de traitement en 2016.

Une meilleure compréhension de l’épidémie dans le pays fondée sur les résultats de l’étude va permettre des investissements plus utiles dans la riposte au VIH et une planification plus efficace pour la prestation des services de prévention, de soins et de traitement anti-VIH. Elle permettra également l’adoption d’une approche population – localisation géographique pour apporter les services auprès des personnes dans les endroits où ils sont le plus indispensables.

Lors de sa visite de trois jours au Nigeria, M. Sidibé a rencontré le Ministre de la Santé, Isaac F. Adewole, afin d’évoquer les progrès, les lacunes et les problèmes de la riposte au sida, et il a assuré le Nigeria du soutien de l’ONUSIDA dans la mise en œuvre du nouveau cadre. Cet engagement a été souligné encore plus concrètement avec la signature d’un nouvel accord de coopération entre le Ministre nigérian des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, et M. Sidibé, qui vient renforcer la relation entre l’ONUSIDA et le Nigeria.

M. Sidibé a également rendu visite à Mme Aisha Buhari, épouse du Président nigérian, afin d’officialiser et de prolonger sa nomination en tant qu’Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et la promotion du traitement des enfants vivant avec le VIH au Nigeria.

Mme Buhari a remercié l’ONUSIDA pour ce prolongement de son mandat et réitéré son engagement de parvenir à une génération d’enfants sans sida.

« Cela va me permettre de contribuer encore davantage à faire en sorte que plus aucun enfant ne naisse avec le VIH au Nigeria », a déclaré Mme Buhari.

M. Sidibé a également rencontré des représentants du Réseau des personnes vivant avec le VIH/sida au Nigeria, qui lui ont fait part de leurs inquiétudes quant aux lacunes et aux problèmes de la riposte du pays au sida.

Abdulkadir Ibrahim, coordonnateur national du réseau, a expliqué que trop souvent, les services étaient trop éloignés des personnes les plus défavorisées. Il a sollicité l’aide de l’ONUSIDA pour renforcer les ripostes communautaires à l’épidémie de VIH et faire en sorte que les personnes vivant avec le VIH, en particulier les jeunes, soient impliquées dans l’élaboration des politiques et des programmes qui touchent leur santé et leur bien-être.

Region/country

Related

Feature Story

Il y a une vie après le VIH, il y a l’amour

08 mars 2019

08 mars 2019 08 mars 2019Pretoria, 8 mars 2019

Avant de faire son test de dépistage en 2002, Mandisa Dukashe était angoissée. Étudiante infirmière en Afrique du Sud, un pays où plus de 4 millions de personnes vivaient avec le VIH à l’époque, elle savait qu’il était possible qu’elle soit séropositive au virus. « J’étais très stressée », raconte-t-elle. « J’ai repoussé le moment du test pendant presque un mois ».

Mandisa avait étudié le VIH à l’université, et le personnel de la clinique a supposé qu’elle était bien informée et qu’elle n’avait pas besoin de conseils avant le test. « Ils m’ont dit que comme j’étais étudiante infirmière, je devais savoir ce que cela impliquait ».

Le résultat du test était positif. Mandisa a ainsi rejoint les 510 000 autres Sud-Africains nouvellement infectés par le VIH en 2002, soit 20 % de toutes les nouvelles infections dans le monde.

Lorsque Mandisa a été diagnostiquée séropositive au VIH, l’Afrique du Sud commençait tout juste à déployer le traitement et il a fallu cinq ans pour qu’elle puisse y avoir accès. Il était plus difficile à obtenir à l’époque, avec des formules médicamenteuses limitées qui n’étaient prescrites qu’aux personnes malades du sida.

En 2002, l’Afrique du Sud comptait plus de 4 millions de personnes vivant avec le VIH, mais moins de 15 000 bénéficiaient d’un traitement par l’intermédiaire des structures publiques. Cette année-là, le pays a aussi enregistré plus de 190 000 décès dus au sida.

Aujourd’hui, la situation s’est nettement améliorée.

En 2018, Mandisa et sa famille ont posé pour la couverture du Rapport de l’ONUSIDA pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, comme preuve vivante qu’un traitement durable contre le VIH peut supprimer la charge virale d’un individu et empêcher la transmission de l’infection à VIH à un partenaire ou à ses enfants. « Tout le monde peut y arriver », déclare-t-elle.

En 2017, l’Afrique du Sud a dénombré plus de 4,3 millions de personnes sous traitement anti-VIH et 110 000 décès dus au sida. Pourtant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour en finir avec l’épidémie de sida d’ici à 2030. L’Afrique du Sud continue d’élargir rapidement le traitement contre le VIH et elle est déterminée à faire baisser le nombre annuel de décès dus au sida à 80 000 ou moins d’ici à 2020.

« Au départ, je n’ai pas voulu révéler ma séropositivité au VIH, parce que je savais que ça pouvait poser problème, alors je me suis concentrée sur mes études d’infirmière. J’ai fini par tomber amoureuse d’un garçon et j’ai eu peur qu’il me rejette, mais j’ai dû lui dire, je ne peux pas vivre dans le mensonge. »

Mandisa explique qu’il ne lui a pas fallu longtemps pour se réconcilier avec sa séropositivité au VIH. Elle était décidée à s’approprier cette séropositivité, à prendre soin d’elle et à faire passer le message. Elle voulait mettre en garde les autres jeunes pour qu’ils évitent l’infection à VIH, se fassent dépister et recherchent un soutien en cas de résultat positif. « Après avoir reçu des conseils, j’ai retrouvé le courage et la confiance, et au bout d’une semaine j’étais prête à sortir et à le dire au monde entier, dans le but de sensibiliser les gens, surtout les jeunes femmes et les filles ».

Mais les choses n’ont pas toujours été simples pour elle. Mandisa était mariée quand elle a été diagnostiquée. « Certaines personnes disent que le VIH peut vous rapprocher, mais ça n’a pas été le cas ». Elle a fini par divorcer et il a fallu du temps jusqu’à ce que Mandisa retrouve l’amour. « Au départ, je n’ai pas voulu révéler ma séropositivité au VIH, parce que je savais que ça pouvait poser problème, alors je me suis concentrée sur mes études d’infirmière. J’ai fini par tomber amoureuse d’un garçon et j’ai eu peur qu’il me rejette, mais j’ai dû lui dire, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Il m’a fallu trois mois pour lui révéler mon état, mais à ma grande surprise, sa réaction a été bien meilleure que ce que j’espérais. Il est resté séronégatif au VIH et c’est le meilleur mari et le meilleur père pour mes enfants que j’aurais pu espérer. Quand vous bénéficiez d’un tel soutien, vous pouvez vivre en bonne santé et même oublier le VIH ».

Malgré l’amour et le soutien de son mari et de sa famille, le poids de la vie avec le VIH est revenu submerger Mandisa quand, avec son mari, ils ont commencé à parler d’avoir des enfants. « Lorsque le moment est venu pour nous de parler de la prévention de la transmission du VIH à nos enfants, nous avons dû réfléchir soigneusement, planifier les choses et consulter des experts médicaux. Tout ça m’est revenu en pleine figure et je suis tombée dans la dépression pendant un moment ».

Mais elle ajoute qu’elle a reçu de l’aide. « J’ai reçu des conseils et je me suis débarrassée de cette angoisse, le jeu en valait la chandelle. Aujourd’hui, je suis maman de deux merveilleux enfants qui sont nés sans le VIH. C’était ma responsabilité et aussi celle de mon mari. Nous avons eu beaucoup de soutien et de conseils ».

« Pouvoir donner naissance à des enfants séronégatifs au VIH a été une véritable bénédiction, car je crois que si je n’avais pas passé le test, mes enfants auraient pu naître avec le VIH ».

Stopper les nouvelles infections à VIH chez les enfants est une priorité absolue pour l’Afrique du Sud, avec pour objectif une quasi-élimination d’ici à 2020. Pourtant, malgré de nombreuses années d’efforts ciblés, 13 000 enfants ont été infectés par le VIH par l’intermédiaire de leur mère en 2017. « Ça me rend triste de ne pas avoir pu allaiter mes bébés », raconte Mandisa. « Comme je ne voulais surtout pas leur transmettre le VIH, je les ai nourris au lait en poudre, et ça m’a fait de la peine ».

Grâce à des options de traitement améliorées, les femmes vivant avec le VIH sont aujourd’hui encouragées à prendre un traitement anti-VIH pour leur propre santé et pour éviter d’infecter leurs enfants pendant la grossesse, lors de l’accouchement ou pendant l’allaitement. Toutes les femmes vivant avec le VIH qui allaitent en Afrique du Sud et qui sont sous traitement anti-VIH sont incitées à nourrir leurs enfants au sein exclusivement jusqu’à l’âge de six mois au moins.

« Pouvoir donner naissance à des enfants séronégatifs au VIH a été une véritable bénédiction, car je crois que si je n’avais pas passé le test, mes enfants auraient pu naître avec le VIH. »

Aujourd’hui, Mandisa travaille comme chef de projet pour le dépistage du VIH sur le lieu des soins et l’assurance qualité. C’est aussi une intervenante qui sait motiver les gens et créer une demande pour le dépistage et le traitement du VIH, notamment chez les femmes en âge de procréer et leurs partenaires.

« Je veux encourager tous ceux qui sont dans notre situation : il y a une vie après le VIH, il y a l’amour. Les gens ne devraient pas hésiter à passer un test de dépistage du VIH. C’est la meilleure décision que j’ai prise de toute ma vie, car j’ai appris ce qu’il fallait faire pour rester en bonne santé et ne pas infecter mon conjoint et mes enfants. Hésiter ne changera rien au résultat ».

« En tant que professionnelle de santé, il est important pour moi de montrer que je vis avec le VIH de manière positive et que je le gère très bien. Mon expérience devrait encourager les autres à se protéger et à se faire dépister régulièrement. Si vous êtes diagnostiqué séropositif au VIH, entamez un traitement et demandez des conseils et un soutien pour que vous puissiez rester en bonne santé et protéger les autres. Malheureusement, le VIH est une réalité pour des millions de personnes, mais le traitement fonctionne et nous sommes plus forts que le virus ».

En conclusion, Mandisa a un message à adresser aux jeunes femmes : « Le VIH est invisible. Utilisez systématiquement un préservatif et méfiez-vous des hommes plus âgés. Les relations entre personnes d’âges différents représentent un risque, en particulier pour certaines jeunes filles qui grandissent en recherchant une figure paternelle ou évoluent dans un milieu pauvre. Si vous comptez sur un partenaire plus âgé et que vous essayez de lui faire plaisir, vous ne pourrez pas insister pour utiliser un préservatif », explique-t-elle. « C’est ma propre expérience qui parle, celle de quelqu’un qui a été confronté aux mêmes pressions ».

Region/country

Related

Feature Story

La Journée internationale des Droits des Femmes en Éthiopie

12 mars 2019

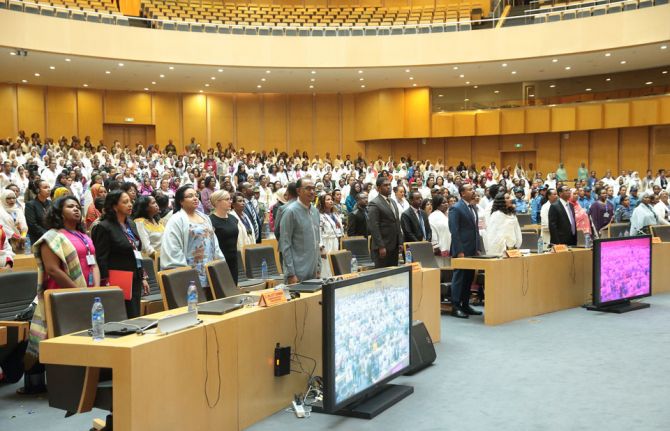

12 mars 2019 12 mars 2019Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a célébré la Journée internationale des Droits des Femmes à Addis Abeba, en Éthiopie, lors d’un événement organisé par le Ministère des Femmes, de la Jeunesse et de l’Enfance, avec le soutien de l’ONUSIDA. Cet événement a rassemblé des femmes de premier plan et des représentantes d’associations féministes de tout le pays. S’adressant aux participants, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a souligné que les femmes étaient « les piliers de la nation ».

Yalem Tsegaye, Ministre des Femmes, de la Jeunesse et de l’Enfance, a quant à elle mis en avant l’initiative Jegnit. Jegnit signifie « héroïne » : il s’agit d’un mouvement novateur mené par le gouvernement éthiopien et destiné à autonomiser les femmes et à favoriser leur accès à un plus grand nombre de postes de premier rang, aussi bien au niveau communautaire que politique.

Lors de cet événement, M. Sidibé a également rendu hommage au Premier ministre éthiopien et à son gouvernement pour leurs réformes audacieuses dans la lutte contre les inégalités entre les sexes, avec la nomination de femmes à des postes à responsabilité dans tous les secteurs. Il a félicité le Premier ministre pour avoir appliqué la parité au sein de son gouvernement.

« L’heure est venue de promouvoir l’autonomisation des femmes et des filles, car la fin de l’épidémie de sida relève davantage d’un rééquilibrage des pouvoirs que de la santé. Cela signifie qu’il faut donner la priorité aux filles et aux jeunes femmes dans le cadre d’un véritable partenariat avec elles. Cela signifie qu’il faut donner plus d’options et de vrais choix aux adolescentes et aux jeunes femmes », a déclaré M. Sidibé.

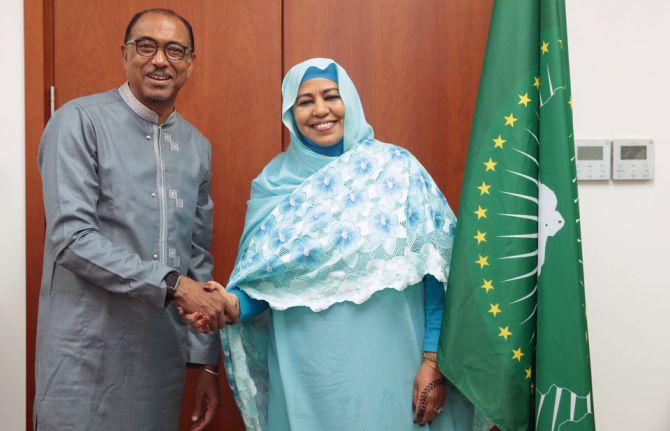

Pendant son séjour à Addis Abeba, M. Sidibé a rencontré Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, première femme à occuper ce poste en 60 ans, afin de discuter de la poursuite de la collaboration sur les ripostes durables au sida à travers le continent africain.

M. Sidibé a également rencontré Amira Elfadil, Commissaire aux Affaires sociales de l’Union africaine. En cette année 2019, l’ONUSIDA et l’Union africaine célèbrent 20 ans d’un partenariat ciblé sur la fin de l’épidémie de sida en Afrique.

Region/country

Related

Feature Story

Afrique : assurer une couverture santé sans compromis sur la qualité

08 mars 2019

08 mars 2019 08 mars 2019Le mouvement en faveur de la couverture santé universelle (CSU) gagne du terrain en Afrique et beaucoup de pays africains ont déjà intégré la CSU dans leurs stratégies sanitaires nationales. Mais avec 11 millions d’Africains qui tombent chaque année dans l’extrême pauvreté en raison de dépenses de santé restant à leur charge, comment l’Afrique peut-elle parvenir à une CSU proposant un ensemble de soins de qualité à tous ses habitants ?

Cette semaine à Kigali, capitale du Rwanda, le débat autour de la CSU a été intense à l’occasion de l’une des plus grandes rencontres d’Afrique sur le thème de la santé, la Conférence internationale sur l’agenda de la santé en Afrique 2019. Co-organisée par le Ministère de la Santé du Rwanda et l’Association pour la médecine et la recherche en Afrique (Amref Health Africa), la conférence a réuni 1 500 responsables sanitaires qui ont échangé sur de nouvelles idées et des solutions locales aux problèmes sanitaires les plus urgents du continent.

Les participants ont évoqué la nécessité pour les pays de s’approprier le concept de CSU et de tout mettre en œuvre pour le faire fonctionner. Ils ont souligné le fait qu’une bonne santé permet aux enfants de bien apprendre et aux adultes de contribuer à la société et à l’économie. Ils ont également insisté sur le fait que la CSU permet aux individus de sortir de la pauvreté et fournit une base pour une sécurité économique à long terme, essentielle pour l’avenir du continent.

Le Président du pays hôte, Paul Kagame, a reçu une distinction d’excellence en reconnaissance de son leadership politique sur la CSU. Dans un message, il a remercié l’Amref en déclarant : « Nous devons ces progrès à des partenaires comme vous, qui avez uni vos forces aux nôtres dans notre parcours pour offrir à tous les Rwandais une vie digne et en bonne santé ». Le Ministre de la Santé éthiopien a également été distingué pour le travail accompli par l’Éthiopie dans la promotion des soins de santé primaires.

Faire en sorte que chacun ait accès aux services de santé de base est un véritable défi, et la clé du succès de la CSU sera de veiller à ce que la qualité des services soit suffisante pour améliorer la santé des personnes qui y auront accès.

« Nous devons assurer le suivi de l’impact de la CSU », a déclaré Michel Sidibé, qui co-animait une table ronde ministérielle de haut niveau. « La couverture ne suffit pas, nous devons proposer à tout le monde des services de qualité, abordables et accessibles. Le succès ultime de la CSU se mesurera en termes de capacité d’accès des plus pauvres, des plus marginalisés et des plus vulnérables ».

Lors de la conférence, M. Sidibé a participé à une réunion-débat avec des jeunes. Il leur a parlé de leur engagement intelligent dans le processus de la CSU, en déclarant que les jeunes devaient « revendiquer et s’approprier l’espace ». Il s’est également entretenu avec des groupes de la société civile à propos des progrès remarquables accomplis sur les objectifs de traitement 90-90-90 de l’ONUSIDA à l’échelle africaine, ainsi que de la nécessité critique de la poursuite de leur engagement sur le VIH dans le cadre de la CSU.

La toute première Réunion de haut niveau des Nations Unies sur la couverture santé universelle aura lieu le 23 septembre 2019 lors de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le thème « Couverture sanitaire universelle : œuvrer ensemble pour un monde en meilleure santé ».

Region/country

Related

Feature Story

Le Burkina Faso à la tête d’un projet pilote sur la PrEP

08 avril 2019

08 avril 2019 08 avril 2019Depuis quatre mois, Benjamin Sana se rend régulièrement à la Clinique de l’Oasis à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour y consulter un médecin qui lui fait un bilan complet.

Le médecin vérifie également si M. Sana a des questions concernant son traitement de prophylaxie pré-exposition (PrEP) et des pairs-éducateurs, spécialement formés, sont à sa disposition pour assurer un accompagnement psycho-social plus personnel. La PrEP est destinée aux personnes séronégatives au VIH, mais exposées à un fort risque d’infection, et ce traitement s’est révélé très efficace pour protéger les personnes contre le VIH.

« Deux plus un, plus un », répond M. Sana, interrogé sur le moment où il doit prendre ses comprimés : deux comprimés avant un rapport sexuel, puis un le lendemain et à nouveau un le jour suivant, ou un par jour jusqu’à son dernier rapport sexuel. Une fois son bilan médical achevé, cet homme gay de 34 ans déclare : « La PrEP me protège et je me sens rassuré ». Il utilise toujours des préservatifs et du lubrifiant, mais quand il ne le fait pas, il dit se sentir plus en sécurité.

M. Sana est l’un des 100 hommes qui participent au projet pilote de PrEP auprès de la Clinique de l’Oasis, gérée par l’Association African Solidarité (AAS). Des établissements de santé communautaire de Côte d’Ivoire (Espace Confiance), du Mali (Arcad-Sida) et du Togo (Espoir de Vie) participent également à ce projet pilote, en cours depuis 2017.

Camille Rajaonarivelo, médecin de l’AAS, explique que la PrEP fait partie d’une approche de prévention combinée qui inclut aussi la paire éducation. Selon elle, le projet va servir à mesurer l’observance du traitement et à vérifier si les participants prennent correctement la PrEP.

« Le but final de ce projet pilote est d’élargir et de déployer la PrEP à l’échelle nationale une fois que les autorités auront donné le feu vert », indique-t-elle.

L’étude vise à évaluer l'acceptabilité de la PrEP par les HSH et son accessibilité dans un contexte ouest-africain. Financé par l’Agence publique française de recherches sur le sida (ANRS) et l'Initiative 5% d'Expertise France, le projet est coordonné par trois instituts de recherche (IRD, l'INSERM, et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers) en partenariat avec Coalition PLUS. Cette étude permettra d’obtenir des données et de vérifier si le traitement fait reculer le nombre de nouvelles infections à VIH chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

Le Burkina Faso ne pénalise pas l’homosexualité, mais la stigmatisation à son encontre est élevée. En conséquence, les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes cachent souvent leur sexualité et ont tendance à éviter les services de santé. Au Burkina Faso, la prévalence du VIH est de 1,9 % chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, soit plus du double du taux au sein de la population générale.

Les premiers résultats définitifs du projet pilote sur la PrEP à Ouagadougou devraient être disponibles en 2020. M. Sana raconte que beaucoup de ses amis ont montré un intérêt pour la PrEP. « Comme le nombre de participants au projet pilote est limité, beaucoup de gens ont été refusés », explique-t-il.

Il pense que la PrEP va sauver des vies, en particulier chez les hommes jeunes. « De nos jours, les jeunes hommes prennent beaucoup de risques et ils ne se protègent pas », ajoute M. Sana. Mme Rajaonarivelo approuve et ajoute que cela s’applique aussi bien aux jeunes hommes qu’aux jeunes femmes. « Je suis stupéfaite du nombre de nouveaux cas de VIH que j’observe chaque semaine », déclare-t-elle. « Il faut renforcer à nouveau la prévention et la sensibilisation au VIH ».

Region/country

Related

Feature Story

Zimbabwe : les personnes vivant avec le VIH en grande difficulté

08 mars 2019

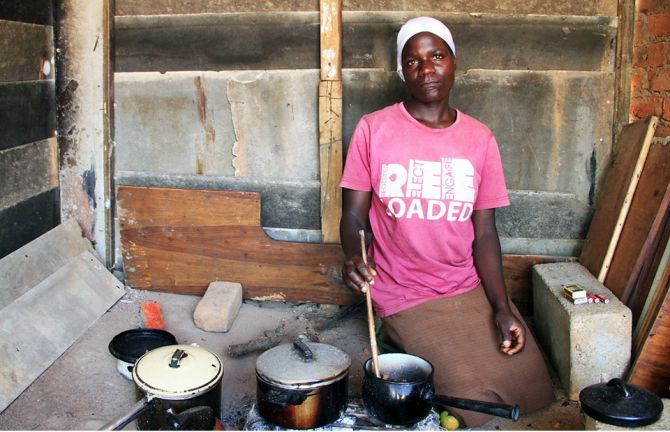

08 mars 2019 08 mars 2019Selon un récent appel d’urgence des Nations Unies, on estime à près de 5,3 millions le nombre de personnes au Zimbabwe qui ont un besoin urgent d’aide humanitaire.

La crise économique actuelle, aggravée par des conditions climatiques instables ces dernières années, a conduit à une insécurité alimentaire accrue et à un manque d’accès aux services essentiels de base, notamment les soins de santé. Cet appel demande au total 234 millions de dollars, dont 37,4 millions pour couvrir des besoins sanitaires urgents, afin d’aider les 2,2 millions de personnes les plus touchées. Il a pour but de compléter les programmes du Zimbabwe actuels et prévus.

La météo capricieuse, en particulier la survenue tardive de la saison des pluies et le déficit pluviométrique, pèse sur les fermiers et les éleveurs d’Afrique australe, notamment au Zimbabwe. Dans cette région, les agriculteurs sont encore en train de se relever d’une grave sécheresse provoquée par El Niño en 2015/2016. Les régimes de précipitations imprévisibles et la rareté des pâturages ont affaibli le bétail et les épidémies de ravageurs de cultures et de maladies animales sont prévalentes dans de nombreux districts.

La situation humanitaire qui se dégrade et l’aggravation des conditions économiques du pays, notamment la volatilité de la monnaie, viennent s’ajouter à des circonstances déjà difficiles pour les 1,3 million de personnes vivant avec le VIH au Zimbabwe.

L’insécurité alimentaire des ménages et un accès limité à l’hygiène, à l’assainissement et à l’eau peuvent avoir un impact disproportionné sur les personnes vivant avec le VIH. Les médicaments contre le VIH ne doivent pas être pris l’estomac vide. Les crises de diarrhée sévère, le choléra ou d’autres infections gastro-intestinales peuvent accélérer la progression de graves maladies liées au sida si elles ne sont pas traitées. En 2018, le Zimbabwe a connu la deuxième plus forte épidémie de choléra de son histoire récente. Le pays doit aussi faire face à des milliers de cas de fièvre typhoïde.

Parallèlement, l’absence d’accès aux devises étrangères a considérablement réduit les stocks de médicaments de base, kits de diagnostic et autres fournitures médicales. Certains fournisseurs pharmaceutiques privés acceptent aujourd’hui uniquement les dollars américains et leurs prix se sont envolés. Dans de telles circonstances, de nombreuses personnes, en particulier les personnes atteintes de maladies telles que le VIH et la tuberculose, ne peuvent plus se payer de médicaments ni de services de santé élémentaires. Et là où les dispensaires ont des disponibilités, de nombreuses personnes n’ont pas les moyens de se payer le transport. La non-observance du traitement met en péril la santé des patients et peut conduire à une résistance aux médicaments.

La situation délicate au Zimbabwe augmente aussi le risque d’infection à VIH, en particulier pour les femmes et les filles, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Lors des épisodes d’urgence humanitaire, lorsque des populations entières se déplacent, les filles sont particulièrement vulnérables à la séparation des familles, au mariage précoce, aux grossesses adolescentes, aux violences sexistes et aux mécanismes de survie extrêmes tels que le commerce du sexe.

« L’ONUSIDA est très préoccupé par l’aggravation de la situation humanitaire au Zimbabwe, où les personnes vivant avec le VIH sont touchées de manière disproportionnée par l’insécurité alimentaire et les pénuries de médicaments essentiels », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « L’ONUSIDA est prêt à travailler avec tous les partenaires nationaux et internationaux afin d’atténuer les effets de la situation actuelle pour que les personnes puissent accéder aux services de base, en particulier les services de traitement et de prévention du VIH ».

Learn more

Region/country

Related

Feature Story

Des paroles aux actes pour l’égalité des sexes

07 mars 2019

07 mars 2019 07 mars 2019Le deuxième rapport annuel de Global Health 50/50 a été présenté le 7 mars à Addis Abeba, en Éthiopie. Ce rapport passe en revue les progrès accomplis au cours des 12 derniers mois par des organisations actives dans le secteur de la santé, visant à mettre en œuvre des politiques favorables à l’égalité des sexes, la non-discrimination et l’inclusion sur le lieu de travail.

Le rapport de cette année, intitulé Equality works, examine les politiques et les pratiques liées au genre de près de 200 organisations. L’échantillon inclut des organisations issues de 10 secteurs d’activité, basées dans 28 pays aux quatre coins du monde, et qui emploient au total environ 4,5 millions de personnes.

Ce rapport propose un guide complet du niveau d’action des organisations mondiales dans la santé et des mesures qu’elles prennent pour promouvoir l’égalité des sexes dans quatre domaines : engagement, contenu programmatique s’appuyant sur des données probantes, résultats équitables en termes de responsabilité et de salaire et programmes intégrant la dimension de genre.

Le rapport de Global Health 50/50 recense 14 organisations qui obtiennent de très bonnes notes dans ces quatre domaines, dont font partie ONU-Femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Fonds des Nations Unies pour la population. L’ONUSIDA apparaît dans une liste de 17 autres organisations qui obtiennent de bonnes notes.

Cependant, le rapport souligne que même parmi les organisations les plus performantes en la matière, il reste nécessaire et urgent de se montrer à la hauteur des exigences et de mettre en pratique les politiques sur lesquelles elles se sont engagées sur le plan de l’égalité, de la non-discrimination et de l’inclusion.

Sahle-Work Zewde, la Présidente éthiopienne, a été la principale intervenante lors de la présentation du rapport ; elle a évoqué la nécessité de promouvoir le leadership des femmes dans la mise en œuvre des politiques et des programmes qui favorisent l’égalité des sexes.

Mme Sahle-Work est la première femme à exercer la fonction de chef d’État en Éthiopie, et actuellement la seule femme à ce poste sur le continent africain. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a appliqué la parité au sein de son gouvernement.

S’exprimant lors de la présentation du rapport, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a déclaré qu’il était tout à fait approprié que l’événement ait lieu en Éthiopie, et a évoqué l’importance de parvenir à l’égalité entre les sexes en termes de justice sociale.

« Les femmes continuent d’être mises de côté et sont davantage susceptibles d’être confrontées au harcèlement et à la discrimination, avec une progression ralentie dans leur carrière professionnelle », a déclaré M. Sidibé. « Il est scandaleux de voir qu’en moyenne, les femmes gagnent aujourd’hui 20 % de moins que les hommes uniquement en raison de leur sexe. Cela doit changer ».

M. Sidibé a ajouté que l’ONUSIDA avait fait des progrès sur la parité, tout en reconnaissant qu’il fallait en faire davantage. Il a indiqué que l’ONUSIDA avait augmenté son pourcentage de femmes occupant le poste de directeur dans les pays de 26 % en 2013 à 48 % actuellement. Il a également parlé de la mise en place d’une politique de congé parental unique et de l’extension du programme de leadership de l’ONUSIDA à toutes les femmes de l’organisation à titre d’exemples de son engagement de parvenir à l’égalité des sexes.

Report

Related

Feature Story

L’État de Gujarat crée le Conseil pour le bien-être des personnes transgenres

26 février 2019

26 février 2019 26 février 2019Dans un jugement historique prononcé en avril 2014, la Cour Suprême indienne a introduit la reconnaissance d’un troisième genre et déclaré que les personnes transgenres devaient avoir accès aux mêmes droits aux régimes sociaux que les autres groupes minoritaires du pays.

Récemment, l’État de Gujarat a créé un Conseil pour le bien-être des personnes transgenres, destiné à élargir l’accès de ces personnes aux services de base, notamment en matière de santé, de logement, d’éducation et d’emploi. Le Ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a créé ce conseil suite à des consultations menées auprès de la communauté transgenre et de groupes communautaires, notamment le Lakshya Trust et Vikalp. L’ONUSIDA et le Programme des Nations Unies pour le développement ont apporté un soutien technique et leurs conseils tout au long du processus.

Ce nouvel organisme a pour but d’améliorer la coordination entre les administrations afin de renforcer la prestation et la délivrance de services à la communauté transgenre. Composé de 16 membres, il inclura deux femmes transgenres, deux hommes transgenres, deux représentants de la communauté eunuque et deux autres représentants d’autres organisations de la société civile. Il sera présidé par le Ministre de la Justice sociale et de l’Autonomisation.

« Ce nouveau Conseil pour le bien-être des personnes transgenres représente un effort de taille pour aider les personnes transgenres dans les problèmes qu’elles rencontrent au quotidien. Nous espérons que les questions des moyens de subsistance, d’emploi, de sécurité sociale et de protection des droits de l’homme seront abordées par le conseil », a déclaré Aakriti Patel du Lakshya Trust.

Une partie du travail du conseil sera de plancher sur l’élaboration d’une définition juridique consensuelle afin de déterminer qui peut être désigné comme transgenre.

« L’ONUSIDA est impatient de travailler avec le nouveau Conseil pour le bien-être des personnes transgenres au Gujarat. Je félicite le ministère et tous les partenaires pour le travail accompli dans l’aide à la création du conseil, qui va grandement améliorer la vie de la communauté transgenre », a déclaré le Directeur national de l’ONUSIDA en Inde, Bilali Camara.

L’ONUSIDA va continuer d’apporter son soutien au conseil dans l’élaboration d’une feuille de route politique et le déploiement de programmes de protection sociale pour les personnes transgenres. L’ONUSIDA travaille également avec le secteur privé au Gujarat afin de proposer des formations à près de 3 000 personnes transgenres.

En Inde, chez les personnes transgenres, la prévalence du VIH s’élève à 3,1 %, contre seulement 0,2 % dans l’ensemble de la population adulte à l’échelle nationale.

Region/country

Related

Feature Story

Les jeunes en campagne contre la stigmatisation et la discrimination en Égypte

27 février 2019

27 février 2019 27 février 2019À la veille de la Journée Zéro Discrimination, des jeunes se sont rassemblés au Caire, en Égypte, pour apprendre comment réagir à la stigmatisation et à la discrimination liées au VIH et en savoir davantage sur la manière dont l’épidémie de VIH touche l’Égypte et sur le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la riposte au sida.

« Le fardeau de l’épidémie pèse davantage sur les jeunes. En Égypte, c’est aux jeunes qu’il revient de mener la riposte au VIH », a déclaré Walid Kamal, Responsable du Programme national de lutte contre le sida en Égypte.

Lors d’un débat sur la stigmatisation et la discrimination, des personnes vivant avec le VIH ont livré leurs témoignages et raconté leurs expériences, aidant ainsi les participants à avoir une compréhension approfondie de la manière dont la stigmatisation et la discrimination touchent les personnes vivant avec le VIH.

« C’est notre responsabilité d’aider les personnes vivant avec le VIH à se sentir partie intégrante de la communauté », a déclaré l’un des jeunes participants.

« Il ne s’agit pas seulement du sida, c’est aussi une question de justice sociale, d’égalité, d’autonomisation des femmes et de promotion de normes de genre positives », a déclaré Ahmed Khamis, Responsable national de l’ONUSIDA en Égypte.

Les participants ont également appris comment planifier, concevoir et mettre en œuvre la sensibilisation en ligne et les campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux.

À l’issue de la rencontre, organisée par l’ONUSIDA et le Programme national de lutte contre le sida le 21 février, les jeunes se sont entendus pour mener des campagnes sur les réseaux sociaux afin de mettre en avant les effets néfastes de la stigmatisation et de la discrimination. Les campagnes commenceront le 1er mars, pour la Journée Zéro Discrimination, et dureront trois semaines. Elles bénéficient du soutien du Bureau national de l’ONUSIDA en Égypte et de l’aval du Ministère égyptien de la Santé et de la Population.

Region/country

Related

Feature Story

La contestation des lois discriminatoires devant les tribunaux dans les Caraïbes

01 mars 2019

01 mars 2019 01 mars 2019Dans la nuit du 6 février 2009 à Georgetown, au Guyana, sept femmes transgenres sont arrêtées par la police et mises en cellule pour tout le week-end. Le lundi suivant, devant le tribunal correctionnel de Georgetown, elles apprennent qu’elles sont accusées de « travestissement ». Elles plaident alors coupables, sont condamnées et doivent chacune payer une amende, non sans avoir été réprimandées par le juge qui leur reproche d’être « dans la confusion à propos de leur sexualité ».

Avec le soutien du projet de défense des droits U-RAP de la Faculté de droit de l’Université des Indes occidentales, le groupe décide ensuite de contester ces lois guyaniennes du XIXe siècle qui interdisent aux hommes de s’habiller en femme et aux femmes de s’habiller en homme « à des fins inappropriées ». Le 13 novembre 2018, l’instance d’appel ultime du Guyana, la Cour de Justice des Caraïbes (CCJ), conclut à l’unanimité que cette loi viole la Constitution du Guyana et qu’elle est donc caduque.

« Personne ne devrait voir sa dignité ou ses droits humains ainsi bafoués, simplement à cause de sa différence », déclare à cette occasion le Président de la CCJ, Adrian Saunders.

Pour Tracy Robinson, professeur de droit et Coordinatrice du projet U-RAP, il s’agit d’une étape dans la lutte contre les inégalités de pouvoir et pour l’égalité des chances pour de nombreuses populations des Caraïbes.

« Les lois ne s’appliquent pas de la même façon pour tout le monde : ceux qui ont le moins de ressources et les plus marginalisés sont les plus exposés au risque. Les femmes trans ne sont pas les seules dont la vie est anéantie par l’action ou l’inaction de l’État. Il existe beaucoup d’autres exemples dans lesquels nous laissons de côté et nous excluons ceux qui font partie intégrante de nos sociétés », explique Mme Robinson.

Le VIH est l’une des manifestations de la manière dont les communautés vulnérables sont laissées pour compte. Dans cette région, la prévalence du VIH au sein des populations clés est beaucoup plus élevée qu’au sein de la population adulte en général. Par exemple, chez les femmes transgenres du Guyana, l’un des quelques pays des Caraïbes qui disposent de données sur cette population, la prévalence du VIH est de 8,4 %, contre 1,7 % au sein de la population adulte en général. Les données correspondantes pour les Caraïbes indiquent que la prévalence du VIH chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes est comprise entre 1,3 % et 32,8 %. La combinaison entre lois discriminatoires, stigmatisation et discrimination, ainsi que l’absence relative de services accueillants pour les membres des populations clés, contraignent les gens à vivre dans la clandestinité, les empêchant d’accéder aux services de prévention et de traitement du VIH.

Mais dans certains pays, des partenaires agissent pour contester la conformité constitutionnelle de ces lois discriminatoires héritées de la période coloniale. À travers une affaire également soutenue par U-RAP, Caleb Orozco a contesté une loi du Belize faisant des « rapports charnels contre nature », qui incluent le sexe anal, un crime passible d’une peine maximale de 10 ans de prison. Le 10 août 2016, le Belize est devenu seulement le deuxième pays des Caraïbes indépendant du Commonwealth à décriminaliser les rapports sexuels entre hommes, et le premier à le faire par l’intermédiaire de ses tribunaux.

À la Trinité-et-Tobago, la Haute Cour a statué en faveur de Jason Jones le 12 avril 2018, en indiquant que l’activité sexuelle entre adultes consentants ne devrait pas être criminalisée. Cette décision a été citée dans la décision historique de la Cour Suprême indienne de 2018 qui a dépénalisé le sexe entre hommes.

L’ONUSIDA apporte sa contribution dans l’engagement communautaire et la communication autour de ces questions, y compris en soutenant des forums publics au Belize et à la Trinité-et-Tobago, ainsi que la sensibilisation des journalistes qui font des reportages sur la communauté transgenre au Guyana.

Pour les justiciables, ces victoires sont une étape dans un long parcours vers l’équité.

« Cela permet de susciter la communication entre les familles et leurs proches lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Cela encourage les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres à sortir de l’ombre. Cela contraint les institutions à réfléchir à leurs pratiques administratives et à la discrimination qu’ils justifient sur la base de ces lois. Cela oblige les personnes homophobes à reconnaître que la constitution couvre tout le monde », déclare M. Orozco.

Gulliver Quincy McEwan, plaignante et co-fondatrice de Guyana Trans United, conclut en disant : « C’était très important pour nous d’être entendues et d’obtenir justice ».