Feature Story

Rencontre avec Marlo : une mine d’informations sur le VIH

29 mars 2019

29 mars 2019 29 mars 2019En Indonésie, les discussions autour du sexe et du VIH demeurent extrêmement taboues, et le peu d’informations qui existent sont souvent vagues, difficiles à comprendre ou contradictoires. C’est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes se tournent vers les nouvelles technologies pour chercher des réponses à des questions qui concernent leur santé et leur bien-être.

Dans une tentative visant à améliorer la qualité des informations fournies aux jeunes gens, le Bureau national de l’ONUSIDA en Indonésie a créé le personnage de Tanya Marlo, ou « Demande à Marlo », un assistant virtuel fonctionnant avec une intelligence artificielle et conçu pour servir de source d’information de référence pour tout ce qui touche au VIH.

Marlo est un sympathique personnage qui fournit des informations de base sur le VIH par l’intermédiaire de contenus conviviaux comme des infographies, des quiz et des foires aux questions (FAQ). En quelques clics, les utilisateurs de Demande à Marlo peuvent aussi prendre des rendez-vous pour un dépistage du VIH dans les centres de santé de Jakarta, la capitale indonésienne. Les jeunes qui souhaitent une discussion plus approfondie sont mis en relation avec de vrais conseillers, disponibles pour dialoguer, donner des conseils et renvoyer vers des services spécialisés.

Les conseillers reçoivent de nombreuses questions sur les moyens d’accéder aux services anti-VIH et au traitement du VIH.

« À Jakarta, beaucoup de gens, surtout des jeunes, ne possèdent toujours pas les connaissances les plus élémentaires concernant le VIH. J’espère qu’en tant que conseiller Marlo, je vais pouvoir changer ça », a déclaré l’un des conseillers.

L’assistant virtuel Demande à Marlo est intégré dans l’application de messagerie instantanée LINE. Il suffit aux utilisateurs qui souhaitent dialoguer avec Marlo d’ajouter @tanyamarlo sur LINE et de commencer à converser. L’Indonésie est l’un des principaux marchés de LINE, avec près de 90 millions d’utilisateurs. Environ 80 % de ces utilisateurs sont des jeunes, dont beaucoup se servent de LINE Today pour accéder à des actualités et des informations et faire des achats.

Depuis son lancement le 1er décembre 2018, Demande à Marlo a multiplié le nombre de ses utilisateurs, atteignant près de 3 000 abonnés fin mars. Les retours concernant Demande à Marlo témoignent de l’importance et de la nécessité de ce service pour les jeunes.

Après avoir découvert Demande à Marlo, un diplômé en psychologie de l’Université d’Indonésie a déclaré : « Il est tellement convivial pour les jeunes ! Mes amis et moi nous utilisons beaucoup LINE, c’est donc la plateforme idéale pour Demande à Marlo. Je suis surpris qu’un assistant virtuel puisse être utilisé pour diffuser des informations sur des sujets aussi complexes que le VIH ».

Un étudiant de l’Université Atma Jaya apprécie l’anonymat rendu possible par l’application. « Avec Demande à Marlo, on n’a pas à avoir honte de poser des questions tournant autour du VIH ».

Les étudiants, les jeunes actifs, les communautés, les activistes de la société civile et le Ministère de la Santé ont tous validé Demande à Marlo. Outre les étudiants et les jeunes actifs, plusieurs influenceurs des réseaux sociaux et des personnalités de YouTube ont également fait part de leur approbation. Cet accueil favorable de Demande à Marlo a permis de promouvoir l’assistant virtuel auprès d’un plus large public. L’idée est de l’étendre à terme pour proposer le dépistage dans les autres grandes villes indonésiennes.

Region/country

Related

Feature Story

Un modèle pour les prochains ensembles de données

26 mars 2019

26 mars 2019 26 mars 2019Trente minutes avant même le début de l’atelier, la salle de réunion est déjà pleine. Des murmures s’élèvent de toutes parts tandis que les participants jettent un dernier coup d’œil aux données qui vont être utilisées pour la prochaine séquence de modélisation des estimations sur le VIH. Il est important de bien les comprendre, car les résultats de l’atelier auront une influence sur l’affectation des investissements à hauteur de milliards de dollars dans la riposte au sida.

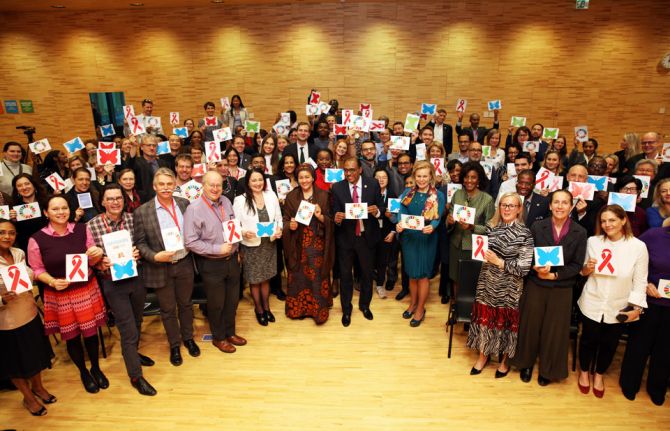

Plus d’une centaine de personnes venues de 11 pays d’Afrique orientale et australe, avec le soutien de neuf organisations, se sont ainsi réunies à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour analyser les tendances et le poids de l’épidémie de VIH dans leur pays. Cet atelier de l’ONUSIDA est l’un des 11 organisés dans le monde entier entre le 28 janvier et le 30 mars 2019, au cours desquels 140 équipes nationales, composées notamment d’épidémiologistes, de responsables de programmes de lutte contre le VIH et d’experts du suivi et de l’évaluation, ont été informées des dernières évolutions des logiciels utilisés pour estimer le nombre de personnes vivant avec le VIH, de nouvelles infections à VIH et de décès dus au sida.

Tout au long de ces ateliers, les équipes ont produit de nouvelles estimations sur l’épidémie de VIH dans leur pays de 1970 à 2018, affinant les estimations réalisées les années passées. Les programmes nationaux et les réponses des donateurs sont basés sur les données les plus récentes et les plus précises. Ces données sont utilisées pour fixer des objectifs, identifier les points chauds, revoir les programmes nationaux et décider du déroulement de la riposte au sida.

Avant les ateliers, les équipes nationales ont recueilli des données sur les programmes et la surveillance auprès de leurs systèmes d’information sanitaire. Durant les ateliers, ces données sont saisies dans Spectrum, une suite logicielle sophistiquée soutenue par l’ONUSIDA, utilisée pour compiler et analyser les données sur l’épidémie de VIH, afin de générer les estimations sur le VIH par pays.

Les pays qui disposent de données correctes au niveau des établissements utilisent ces informations, associées aux données sur les réseaux routiers, les densités de population et d’autres variables, pour calculer le nombre de personnes vivant avec le VIH par district, une information d’une importance cruciale pour une approche localisation géographique – population de la riposte au sida. Ces estimations par district sont ensuite ventilées par différents groupes d’âge et par sexe.

Les pays qui reçoivent des fonds des États-Unis importent leurs estimations dans une feuille de calcul surnommée « Data Pack », qui est utilisée dans le processus de détermination du niveau d’aide financière qu’un pays recevra.

Le Lesotho fait partie des pays dont la riposte au sida est soutenue par les États-Unis. John Stover, principal développeur de Spectrum, a été mandaté pour appuyer les membres de l’équipe nationale lors de la réunion de Johannesburg. Il est très doué pour expliquer des

Related

Feature Story

Le VIH pèse lourd sur de nombreuses villes

08 avril 2019

08 avril 2019 08 avril 2019Les villes jouent un rôle essentiel aussi bien dans l’épidémie de VIH que dans la riposte. Plus de la moitié de la population mondiale vit actuellement dans les villes et, dans la plupart des pays, ces dernières abritent une proportion importante et croissante du fardeau national imposé par le VIH. La dynamique et les réseaux urbains peuvent contribuer à un risque accru de transmission du VIH, mais les villes offrent des avantages et des opportunités importantes de programmation, d’action efficace et d’innovation pour en finir avec le sida.

Parmi les 10 villes prioritaires prévues pour la première année du projet Les villes s’engagent, un projet commun de l’ONUSIDA et de l’International Association of Providers of AIDS Care, jusqu’à 25 % du fardeau national du VIH repose sur une seule métropole. Un quart de toutes les personnes vivant avec le VIH au Rwanda vivent à Kigali, et si la population de Jakarta ne représente que 4 % de la population totale en Indonésie, la ville abrite 17 % du fardeau national du VIH.

Le projet Les villes s’engagent apporte un appui technique et stratégique essentiel à une sélection de villes fortement touchées, afin de les aider à atteindre les objectifs 90-90-90 et à en finir avec le sida dans les villes d’ici à 2030.

Related information

Related

Feature Story

Leçons sur l’évaluation

02 avril 2019

02 avril 2019 02 avril 2019« Le fait que quelque chose soit difficile à évaluer ne le rend pas impossible », affirme Anna Downie, responsable de l’information stratégique chez Frontline AIDS. Poursuivant sa réflexion sur la difficulté d’évaluer la sensibilisation, la formation de coalitions, la conclusion de nouveaux partenariats et le renforcement des capacités dans les communautés, elle ajoute : « Pour réussir, il est essentiel de laisser la place à l’innovation, d’écouter les retours des communautés sur ce qui est important pour elles et de les impliquer dès le départ pour que tout le monde recherche le même résultat, de manière à ce que l’évaluation soit vraiment utile ».

Mme Downie fait partie des experts qui se sont réunis au siège de l’ONUSIDA le 29 mars à Genève, en Suisse, pour la première consultation de l’ONUSIDA sur l’évaluation. Dans le but d’éclairer la nouvelle politique de l’ONUSIDA en matière d’évaluation, qui doit être présentée lors de la réunion du Conseil de Coordination du Programme (CCP) de l’ONUSIDA en juin, les participants ont échangé sur les enseignements qu’ils ont tiré de leur travail sur l’évaluation.

« Produire des évaluations qui soient indépendantes, crédibles et utiles, telle est la base de notre travail », a déclaré Susanne Frueh, Présidente du Groupe d’évaluation des Nations Unies et Présidente de la consultation.

Le rôle central des pays dans le soutien en faveur d’une fonction d’évaluation solide et indépendante au sein de l’ONUSIDA a été mis en avant. L’accent a également été mis sur la nécessité d’avoir des fonds dédiés pour l’évaluation, pour que la fonction d’évaluation soit indépendante et pour la transparence dans la nomination des responsables de cette fonction. La crédibilité et l’expertise du personnel du bureau d’évaluation, la création d’un comité consultatif indépendant et la nécessité de protéger le bureau contre toute politisation ont également été évoquées.

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a souligné l’importance de la fonction d’évaluation. « Nous ne pourrons pas transformer ou pérenniser nos acquis dans la riposte au sida si nous ne tirons pas d’enseignements clairs de ce que nous faisons. Nous ne pourrons pas accélérer le rythme de l’action et aider les pays à intensifier leurs actions si nous ne sommes pas capables de partager le fruit de notre travail et l’expérience acquise », a-t-il expliqué.

Les participants ont convenu qu’il était essentiel non seulement d’assurer une dimension forte en termes de genre et d’équité dans les évaluations, mais aussi de mesurer ce qui fonctionnait et de répertorier les résultats dans le domaine de l’égalité des sexes et des droits de l’homme, qui sont les clés de voûte de la riposte au sida. Trianguler les données sur les droits de l’homme avec la société civile est un bon moyen de faire en sorte que l’évaluation dépeigne un tableau complet. L’importance d’évaluer l’appui fourni par l’ONUSIDA lorsque les grands donateurs font la transition depuis les pays a également été mis en avant.

À moyen et long terme, les participants ont souligné la nécessité de renforcer les capacités des jeunes évaluateurs et d’envisager de travailler avec le nombre croissant d’entreprises d’évaluation dans l’hémisphère Sud.

La politique de l’ONUSIDA sur l’évaluation doit recevoir sous peu une dernière série de commentaires de la part des parties prenantes. Elle fera ensuite l’objet d’un examen par les pairs au sein du Groupe d’évaluation des Nations Unies avant d’être présentée au CCP de l’ONUSIDA pour validation.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Feature Story

Étude NAIIS : le rôle de l’ONUSIDA pour une meilleure compréhension de l’épidémie de VIH au Nigeria

22 mars 2019

22 mars 2019 22 mars 2019Au bout de six mois de collecte de données et de trois mois d’analyse, le Président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a annoncé les résultats de l’étude NAIIS (Nigeria National HIV/AIDS Indicator and Impact Survey – Étude nationale d’impact et indicateurs sur le VIH/sida pour le Nigeria) en mars 2019. D’un budget de 100 millions de dollars environ et portant sur plus de 200 000 personnes, l’étude NAIIS a été réalisée par 185 équipes d’enquête chargées de recueillir les données, soit la plus grande étude spécifique au VIH de l’histoire de la riposte mondiale à l’épidémie.

Au Nigeria, trois types d’enquête ont été menés par le Département VIH/sida du Ministère fédéral de la Santé, afin de déterminer la prévalence du VIH et de suivre les tendances de l’épidémie de VIH dans le pays :

- l’enquête de vigilance du VIH (HSS – HIV Sentinel Survey), généralement effectuée tous les deux à trois ans auprès des femmes dans les services prénataux, et qui détermine la prévalence du VIH chez les femmes enceintes ;

- l’enquête nationale sur la santé reproductive (NARHS – National Reproductive Health Survey), menée tous les cinq ans au sein de la population générale ; et

- l’enquête de surveillance biologique et comportementale intégrée (IBBSS – Integrated Biological and Behavioural Surveillance Survey), majoritairement utilisée pour surveiller la prévalence du virus et les tendances comportementales au sein des populations clés.

Les dernières HSS et IBBSS ont eu lieu en 2014, tandis que la dernière NARHS s’est tenue en 2012. Ces sources de données ont été les principales sources pour les études relatives à la riposte au sida dans le pays.

Entre 2012 et 2014, des progrès considérables ont été accomplis dans la riposte au sida au Nigeria. Le nombre de sites fournissant un traitement antirétroviral a doublé, le nombre de sites proposant des services de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a été multiplié par huit, et le nombre de sites de dépistage et de conseil pour le VIH a été multiplié par quatre. Selon les chiffres du gouvernement, 6,7 millions d’adultes ont bénéficié de conseils et de dépistages du VIH en 2014, soit une augmentation de 65 % par rapport à l’année précédente. Le dépistage du VIH chez les femmes enceintes a également doublé en 2014 par rapport à 2013. De même, le nombre de personnes vivant avec le VIH sous traitement antirétroviral a connu une forte hausse.

Toutefois, malgré ces progrès, on n’observe aucune évolution correspondante dans les statistiques concernant la couverture du traitement antirétroviral chez les personnes vivant avec le VIH. Les accomplissements nationaux dans la riposte au sida ont été faibles par rapport aux objectifs, et les responsables de la mise en œuvre des programmes ont signalé des difficultés dans le recensement des personnes vivant avec le VIH ayant besoin de services. Une conclusion possible serait donc que le fardeau du VIH n’était pas aussi élevé que les estimations le laissaient penser sur la base des données disponibles en matière de prévalence du VIH.

Le Dr Bilali Camara, ancien Directeur national de l’ONUSIDA, a longtemps plaidé pour une expansion de la surveillance de l’épidémie dans le pays.

« Lorsque j’occupais le poste de Directeur national de l’ONUSIDA au Nigeria, je me suis vite rendu compte que nous n’avions pas un tableau complet de l’épidémie de sida dans le pays », explique le Dr Camara. « J’ai longtemps fait pression pour que la surveillance soit étendue, et je suis très content qu’avec cette nouvelle étude, nous ayons désormais une meilleure compréhension de l’épidémie de sida au Nigeria, ce qui nous permettra de mieux réagir dans les endroits et auprès des personnes où les besoins sont les plus importants ».

En effet, la persévérance du Dr Camara a porté ses fruits.

En juillet 2015, l’Agence nationale pour le contrôle du sida (NACA), sous le leadership de son Directeur général de l’époque, le Professeur John Idoko, décide qu’il est impératif de mieux comprendre l’épidémie de VIH au Nigeria. La NACA met alors en place un comité national des parties prenantes, composé du chef du Programme national de contrôle du sida et des IST, du Directeur national de l’ONUSIDA, du représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Coordonnateur du Plan présidentiel américain d’aide d’urgence à la lutte contre le sida (PEPFAR), de la société civile et d’autres participants, qui décide de procéder à une triangulation de données issues de sources diverses.

« La nécessité d’une étude est d’abord une initiative menée sous mon leadership, mais nous avons reçu un immense soutien de la part du Dr Camara. À l’époque, le siège de l’ONUSIDA était même prêt à envoyer son Directeur chargé de l’information stratégique au Nigeria », raconte le Professeur Idoko.

De nombreux pays sont passés à une approche localisation géographique – population, qui permet de faire en sorte que les services anti-VIH atteignent les personnes et les lieux où les besoins sont les plus élevés. Ce type d’approche nécessite des données de niveau granulaire, qui n’étaient généralement pas disponibles au Nigeria. En 2016, l’équipe d’information stratégique de l’ONUSIDA pour le Nigeria, dirigée par le Dr Gatien Ekanmian, est chargée d’élaborer une méthode étayée par des données probantes servant à estimer le fardeau du VIH au niveau local. Durant ce processus, une analyse plus approfondie des résultats des différentes études met en lumière une série de problèmes concernant les enquêtes HSS :

- le nombre de sites sentinelles est trop limité pour assurer une couverture géographique représentative sur le plan national, au regard de la démographie du pays ;

- les sites urbains sont surreprésentés ;

- les sites ruraux sont généralement sous-représentés ;

- il y a souvent plus de sites urbains que de sites ruraux dans de nombreux États, de telle sorte que les résultats des HSS reflètent davantage l’épidémie de VIH en ville que l’épidémie en zone rurale chez les femmes enceintes.

L’analyse épidémiologique de l’ONUSIDA pour le Nigeria conclut alors que les enquêtes HSS et NARHS ne donnent plus d’informations épidémiologiques suffisamment précises. Il est recommandé de procéder à une refonte complète des enquêtes sur le VIH menées au Nigeria, afin de remédier aux défauts des approches et méthodes d’enquête existantes.

Le bureau national de l’ONUSIDA rencontre alors diverses parties prenantes, notamment le Groupe des partenaires de développement sur le VIH, et présente ces observations et recommandations en se servant efficacement dudit groupe pour mobiliser le soutien du PEPFAR et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds mondial), entre autres.

En juin 2016, le Directeur général de la NACA conteste les dernières estimations du nombre de Nigérians vivant avec le VIH, jugeant que le chiffre de 3,5 millions est une surestimation. Il a l’occasion d’évoquer ses doutes avec des directeurs nationaux de l’ONUSIDA, le Dr Erasmus Morah et le Dr Alti Zwandor, lors de la Conférence internationale sur le sida organisée à Durban, en Afrique du Sud, en 2016. En juillet 2016, après avoir entendu le plaidoyer du bureau national de l’ONUSIDA, le nouveau Ministre de la Santé, le Professeur Isaac Adewole, et le nouveau Directeur général de la NACA, le Dr Sani Aliyu, conviennent de la nécessité d’une étude sur le VIH auprès de la population qui soit solide sur le plan épidémiologique au Nigeria. Ils approuvent les recommandations relatives à une enquête en population et s’engagent à mobiliser les ressources requises.

« Quand j’ai pris mes fonctions de Directeur général de l’Agence nationale pour le contrôle du sida, l’une des questions récurrentes posée à chaque réunion préparatoire avec les partenaires concernait la difficulté de trouver de nouveaux cas. Il était évident qu’il y avait un problème avec l’identification des cas. Était-ce parce que nous ne cherchions pas au bon endroit ? J’avais des doutes sur la qualité des données dont nous disposions… et il est impossible de contrôler une épidémie si on ne sait même pas où on en est. C’est ainsi que la priorité numéro un de mon administration a vu le jour : déterminer la véritable prévalence du VIH au Nigeria en utilisant les meilleures outils d’enquête scientifiques et techniques disponibles sur la plus courte période possible », explique le Dr Aliyu.

En novembre 2016, un examen et une triangulation des données sur le VIH au Nigeria sont commandés par la NACA, en collaboration avec l’ONUSIDA, dont les conclusions viennent une nouvelle fois soutenir l’idée d’une étude nationale afin d’élaborer des estimations plus précises de la prévalence du VIH. Un appui solide en faveur de l’étude est apporté par le gouvernement des États-Unis (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, PEPFAR, USAID et Département de la Défense) et par le Fonds mondial, qui s’engagent à financer l’étude NAIIS.

« Il était aisé de voir que le fait de corriger l’état des données au Nigeria était non seulement la bonne chose à faire, mais aussi le rêve d’un grand nombre de personnes. Heureusement, le Nigeria a pu compter sur de bons partenaires pour faire de ce rêve une réalité. La programmation et la comptabilisation des résultats sur le VIH dans le pays ne seront plus jamais pareilles », déclare le Dr Morah, actuel Directeur national de l’ONUSIDA pour le Nigeria.

Les contributions du système des Nations Unies au comité technique de l’étude NAIIS ont été portées par l’ONUSIDA, l’OMS et le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Avant l’annonce des résultats de l’étude, Peter Ghys, Directeur du Département Information stratégique de l’ONUSIDA, a conduit une mission technique multi-groupes au Nigeria. Cette équipe a prodigué des conseils sur l’utilisation des résultats de l’étude, sur les tendances et sur les localisations géographiques de l’épidémie, tant au niveau national que sous-national. Ils ont également fourni des recommandations techniques aux partenaires nationaux sur la gestion et la gouvernance des données, notamment en ce qui concerne la stratégie d’appropriation et de leadership par les pays quant aux résultats de l’étude, ainsi qu’une aide sur les moyens de communication à propos des changements du profil épidémiologique du VIH dans le pays.

« La genèse de l’étude NAIIS est une histoire passionnante à raconter, car elle relate en fait l’histoire de la riposte au VIH au Nigeria », conclut le Professeur Adewole.

Region/country

Related

Feature Story

« La communauté n’est pas du côté des filles »

15 mars 2019

15 mars 2019 15 mars 2019Les clubs Rise aident les adolescentes et les jeunes femmes à entamer le dialogue sur le VIH et sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Khayelitsha est l’un des plus grands townships d’Afrique du Sud, situé dans la région des Cape Flats au Cap.

Comme c’est le cas dans beaucoup d’autres communautés sud-africaines, les femmes et les filles de ce bidonville à moitié clandestin sont confrontées aux inégalités entre les sexes au quotidien, ce qui les expose à un risque plus élevé de contracter une infection à VIH.

Les inégalités entre les sexes sont un obstacle à l’accès des adolescentes et des jeunes femmes aux services anti-VIH et aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à une éducation sexuelle complète. Elles les exposent également à un risque plus élevé de violences sexistes.

« Le taux de criminalité est important. La communauté n’est pas du côté des filles. La communauté estime que les femmes doivent se soumettre aux hommes. C’est parfois difficile pour nous de nous exprimer », déclare une jeune femme membre du club Rise de Khayelitsha.

« Nous nous rabaissons nous-mêmes pour entrer dans la case dans laquelle la communauté nous place. Des filles se font violer, kidnapper… il y a beaucoup de violence. Tu as le droit de faire ci, tu n’as pas le droit de faire ça, on n’arrête pas de te dire ce qu’il faut faire », explique-t-elle.

Pour la plupart des filles, il est difficile de parler aux parents, aux enseignants ou aux membres de la famille de sexe, de sexualité ou encore de droits et de santé sexuels et reproductifs. Les jeunes femmes et les adolescentes sont confrontées à la stigmatisation et à la discrimination, réprimandées par les infirmières des établissements de santé parce qu’elles sont sexuellement actives lorsqu’elles viennent pour des services de santé sexuelle et reproductive. Bien que de nombreux pays d’Afrique orientale et australe aient signé l’Engagement ministériel sur une éducation sexuelle complète et des services de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et les jeunes en Afrique orientale et australe et disposent d’une façon ou d’une autre de politiques en matière d’éducation sexuelle complète, la mise en œuvre reste inégale.

Les jeunes femmes sont plus exposées au risque d’infection à VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles que leurs homologues masculins ou les femmes plus âgées.

En Afrique orientale et australe, un quart des 800 000 nouvelles infections à VIH en 2017 ont concerné des adolescentes et des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans. Sur les 2,17 millions d’adolescents et de jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant avec le VIH en Afrique orientale et australe, 1,5 million sont de sexe féminin.

Sur les 277 000 nouvelles infections à VIH survenues en Afrique du Sud en 2017, 77 000 ont concerné des adolescentes et des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans, soit plus du double de leurs homologues masculins (32 000).

Le niveau de connaissance en matière de prévention du VIH va de 64,5 % au Rwanda jusqu’au faible score de 20,37 % enregistré aux Comores, l’Afrique du Sud se situant entre les deux à 45,8 %.

Dans certains pays de la région, la loi prévoit que les adolescentes et les jeunes femmes puissent se marier très jeunes. Les mariages précoces sont associés à une perte d’autonomie physique, au manque d’instruction dû au décrochage scolaire, à l’absence d’indépendance économique et à la violence sexiste.

Les transactions sexuelles contribuent à la disparité entre les sexes en matière d'infection à VIH chez les jeunes d’Afrique subsaharienne.

Les données probantes montrent que le commerce du sexe chez les adolescentes et les jeunes femmes est associé à plusieurs sources de risque d’infection à VIH, notamment les abus et les violences, la consommation d’alcool, la multiplicité des partenaires, l’absence d’usage du préservatif et les relations sexuelles entre personnes d’âge différent.

Les clubs Rise

Rise est un club ouvert aux adolescentes et aux jeunes femmes cherchant à créer de la cohésion sociale, de l’auto-efficacité et de la résilience en offrant aux adolescentes et aux jeunes femmes (entre 15 et 24 ans) un espace pour s’entraider et entreprendre des projets au sein de la communauté destinés à prévenir le VIH, atténuer son impact et permettre des choix plus sûrs.

Rise contribue à répondre aux besoins des adolescentes et des jeunes femmes en termes de confiance en soi et les encourage à s’exprimer contre les maux de la société tout en les aidant à prendre leurs propres décisions concernant leur vie.

Ces clubs ont été lancés en 2014 pour les jeunes de 15 districts défavorisés d’Afrique du Sud par l’organisme Soul City Institute for Social Justice.

« Les parents africains ne parlent pas de sexe avec leurs enfants et nous sommes gênés d’en parler avec eux. Je ne pouvais pas parler avec ma sœur donc j’ai rejoint Rise et aujourd’hui je peux dialoguer avec les autres filles. Certaines sont plus âgées que moi et elles peuvent me donner des conseils. » — Cinga

« Mes parents m’ont appris que la seule façon de savoir, c’est de poser des questions. Quand j’ai rejoint Rise, nous avons posé des questions pour des filles qui ne pouvaient pas les poser elles-mêmes, facilitant ainsi la vie de ces filles. » — Okuhle

« Je n’avais personne à qui me confier à la maison. Et puis je suis devenue la personne la plus bavarde qui soit. Rise m’a aidée à gérer une faible estime de moi-même. » — Lisa

Les adolescentes et les jeunes femmes d’Afrique orientale et australe ont besoin de lois, de politiques et de programmes qui répondent à leurs besoins. Ceci inclut des programmes sur mesure et ciblés en matière de services de santé sexuelle et reproductive et d’éducation sexuelle complète, ainsi que sur la prévention des grossesses non désirées, des violences sexistes et de l’infection à VIH.

Ils doivent s’appuyer sur les principes d’égalité des sexes et des droits de l’homme et devraient aborder d’autres problèmes socioéconomiques, comme la pauvreté et le chômage.

Ces politiques et ces programmes auront non seulement pour effet de donner des résultats positifs en matière de santé, mais donneront aussi aux adolescentes et aux jeunes femmes l’opportunité de vivre leur vie en toute liberté et dans la dignité.

Region/country

Related

Feature Story

La réforme des Nations Unies

22 mars 2019

22 mars 2019 22 mars 2019« Les Objectifs de développement durable ont en commun l’idée de ne laisser personne pour compte. Dans chaque pays, chaque district, nous devons définir qui sont ces personnes et les mettre au cœur de notre action », a déclaré Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, lors d’une visite au siège de l’ONUSIDA à Genève, en Suisse, le 22 mars. À cette occasion, elle a décrit sa vision de la réforme des Nations Unies, qui doit rendre cette institution apte à accomplir les Objectifs de développement durable.

Mme Mohammed a souligné l’importance de la jeunesse et insisté sur la nécessité de faire en sorte que la prochaine génération des membres du personnel des Nations Unies bâtisse un avenir solide pour l’organisation. Elle a également évoqué les possibilités qui changeront la donne en termes de parité, ainsi que la réforme des Nations Unies et les partenariats innovants. Elle a rappelé au personnel de l’ONUSIDA que « nous sommes tous ici afin d’être au service de l’humanité et d’œuvrer pour faire la différence dans la vie des gens. Nous ne sommes pas seulement des professionnels, nous devons donner davantage de nous-mêmes et ainsi mettre plus d’urgence et d’empathie dans notre travail ».

Dans son discours de bienvenue, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a déclaré : « La réforme des Nations Unies n’est pas chose facile. C’est une question de mise en œuvre et de réponse aux besoins des pays et des individus. L’ONUSIDA a fait figure de pionnier dans cet agenda depuis le départ et continuera de le faire, et nous nous battrons pour les personnes laissées pour compte ».

Mme Mohammed a remercié l’ONUSIDA en déclarant : « Les Objectifs de développement durable n’auraient pas eu l’ambition de mettre les individus au cœur de l’action si vous n’aviez pas montré ce qu’on pouvait faire avec la riposte au sida. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et le rôle de l’ONUSIDA est essentiel ».

Elle a conclu ainsi son intervention : « Notre ressource de base, c’est l’espoir, l’espoir que nous donnons en tentant de combler le fossé entre les réalités de nos problèmes et les aspirations de nos rêves et de ceux de plusieurs millions de personnes ».

Related

Feature Story

Les Nations Unies et l’UA ensemble pour le développement durable

27 mars 2019

27 mars 2019 27 mars 2019« Nous ne pouvons pas avoir de développement durable sans une paix durable. Nous ne pouvons pas non plus bâtir un avenir sûr pour tous sans lutter contre les causes profondes de nos conflits et de nos vulnérabilités », a déclaré Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies.

Mme Mohammed s’exprimait à Marrakech, au Maroc, à l’occasion de la vingtième session du Mécanisme de coordination régional pour l’Afrique (RCM-Afrique), un organe conjoint des Nations Unies et de l’Union africaine qui soutient le développement de l’Afrique.

« Les Nations Unies travaillent avec l’Union africaine pour tenter de sortir de la pauvreté les 47 % de personnes du continent qui vivent encore sous le seuil de pauvreté, amener l’électricité jusque dans les foyers de 500 millions de personnes qui n’y ont pas accès et recueillir les 60 milliards de dollars nécessaires pour autonomiser les femmes africaines », a expliqué Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies.

Sarah Anyang Agbor, Commissaire de l’Union africaine chargée des Ressources humaines, de la Science et de la Technologie, a encouragé les participants à faire leur le principe de « l’Ubuntu ». « C’est ma, votre, notre responsabilité de renforcer la collaboration en faveur des réformes ».

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a co-présidé une table ronde avec Mme Anyang Agbor lors de cette session du RCM-Afrique. Durant cette table ronde, intitulée « Amplifier les solutions durables, y compris en abordant le lien entre développement et déplacement forcé », les participants ont noté que plus d’un tiers des personnes déplacées dans le monde étaient en Afrique. Les participants ont convenu de la nécessité de comprendre et de traiter les causes profondes du déplacement et de s’appuyer sur ce qui est notoirement efficace pour rompre le cycle de la vulnérabilité. M. Sidibé a souligné que le fait de promouvoir des sociétés résilientes suppose d’abord de lutter contre les inégalités de revenus.

La session du RCM-Afrique s’est tenue les 23 et 24 mars.

Region/country

Related

Feature Story

Venir en aide à une génération oubliée

25 mars 2019

25 mars 2019 25 mars 2019Face à de nombreux jeunes gens, Christine Kafando multiplie les questions.

« Ressentez-vous une pression de la part des autres garçons et filles ? » « Vous sentez-vous abandonnés à cause de la pauvreté ? » « Avez-vous toutes les informations dont vous avez besoin concernant votre santé et le VIH ? Sinon, demandez-moi, demandez à vos partenaires, demandez ! OK ? »

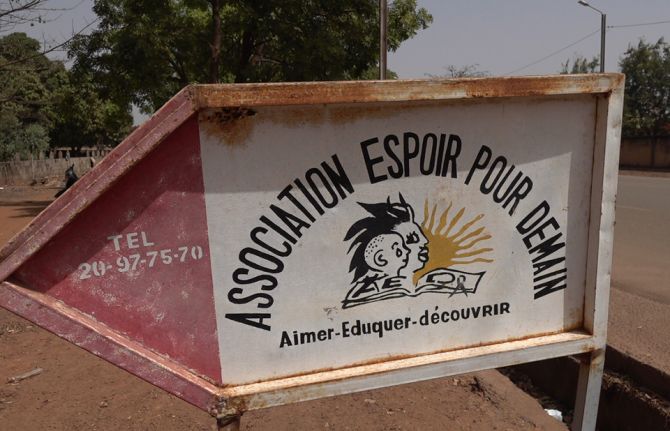

Parmi la quarantaine de garçons et de filles certains acquiescent et d'autres haussent les épaules. Tous sont là pour un atelier organisé par l’Association Espoir pour Demain (AED) à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, qui vise à créer un espace réservé aux jeunes pour qu’ils puissent en apprendre davantage sur leur santé sexuelle et pour en former quelques-uns afin qu’ils deviennent pairs-éducateurs.

« Après avoir vu plusieurs jeunes étudiantes venir vers nous enceintes, nous avons senti qu’il était nécessaire de lancer ces ateliers », explique Mme Kafando, la fondatrice d’AED.

Pour Issa Diarra l’atelier a permis d’entamer le dialogue. « Dans notre société, nous ne parlons pas vraiment beaucoup de sexe, ni même de santé, mais ici nous avons réellement la chance de parler de tout ça », explique-t-il. Un point de vue partagé par Roland Sanou: « Aujourd’hui, le sexe reste tabou pour les jeunes, mais je ne veux pas que ça reste comme ça ».

Beaucoup d’entre eux estiment que l'époque a evolué, et que la façon dont ils pensent est différente de celle de leurs parents. « Aujourd'hui, notre géneration est consciente de ce qu'elle veut et nous savons que le fait de tomber malade peut nous empêcher de réaliser nos rêves, et c’est pour ça que nous nous mobilisons », raconte Baba Coulibaly.

Au départ, AED avait pour objectif de faciliter l'accès des femmes vivant avec le VIH au traitement. Ensuite, l'association s’est mise à aider les mères et leurs bébés nés avec le VIH. Quinze ans plus tard, bon nombre de ces enfants devenus des adolescents viennent encore de temps en temps. En faisant le bilan de ses vingt années d’activisme sur le VIH, Mme Kafando considère que: « Depuis de nombreuses années, les femmes sont le visage du VIH, mais qu'il est crucial d’impliquer les hommes et les garçons pour les sensibiliser davantage ».

Pour Jacinta Kienou, infirmière membre de l’association depuis sa création, deux grands problèmes se posent: un certain nombre de jeunes vivant avec le VIH ne prennent plus leur traitement régulièrement et de nombreux jeunes ne savent pas très bien comment gérer leurs relations sentimentales.

« Comme ils vivent avec le VIH et qu’ils sont jeunes, beaucoup de problèmes apparaissent au moment de leurs rapports amoureux, et se pose la question de l’acceptation par les autres à propos de leur séropositivité», explique-t-elle. «Nous donnons des conseils aux jeunes et à leurs parents en même temps », ajoute-t-elle.

Au Burkina Faso, les jeunes représentent plus de 60 % de la population et les données indiquent que beaucoup d’entre eux ignorent leur état sérologique. André Kaboré, Responsable de l’information stratégique à l’ONUSIDA, décrit deux problèmes concernant les jeunes. « Malgré un traitement de haute qualité facilement disponible, il y a encore des enfants ici qui ne savent pas qu’ils vivent avec le VIH. Pire encore, bon nombre de ceux qui savent qu’ils vivent avec le VIH n’ont pas accès au traitement », déclare-t-il.

Dans ce pays, 94 000 personnes vivent avec le virus, dont 9 400 sont des enfants de moins de 15 ans. Alors que 65 % des adultes vivant avec le VIH prennent un traitement antirétroviral qui leur sauve la vie, les enfants ne sont que 28 %. Seulemtent 3 500 sont sous traitement. Mme Kafando les a baptisés la génération oubliée. « Ils sont passés à travers les mailles du filet parce que jusqu’à présent, ils n’ont jamais été malades ou n’ont jamais eu besoin de soins, et donc ils n’ont jamais été dépistés », explique-t-elle.

La responsable du Conseil national de lutte contre le sida pour Bobo-Dioulasso et la région des Hauts-Bassins, Suzanne Sidibé, ajoute : « Nous avons perdu de vue les enfants nés avec le VIH. Notre objectif, avec l’aide de l’Association Espoir pour Demain (AED), est d'aller à l'encontre des familles avec l’aide des médiatrices de santé ».

Hoho Kambiré, qui vit avec le VIH, a quatre enfants, dont deux sont séropositifs. Elle fait partie de ces médiatrices et rend visite aux familles, accompagne les femmes dans les dispensaires et leur apporte son soutien.

« Il est nécessaire de faire dépister tous les enfants pour savoir lesquels sont malades et lesquels ne le sont pas et pouvoir les suivre afin qu’ils restent en bonne santé », explique-t-elle. AED dispose aujourd’hui de plus de 50 médiateurs de santé, la plupart étant des femmes comme Mme Kambiré, venue initialement à l’association pour solliciter son aide.

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’ONUSIDA soutiennent AED financièrement. Mireille Cissé, spécialiste du VIH à l’UNICEF, explique qu’au Burkina Faso, les Nations Unies ont identifié les principales priorités de la riposte au sida dans le pays. Le travail avec la société civile est l'une des pierres angulaires.

« Nous avons convenu qu’un lien devait être établi avec les communautés, car elles représentent notre point d’entrée dans les familles », indique-t-elle. L’UNICEF qui apporte un soutien financier à ses médiatrices œuvre main dans la main avec le bureau régional du Ministère de la Santé.

« Une véritable victoire pour nous a été de voir les médiateurs de santé être intégrés dans les équipes sanitaires des districts », se réjouit Mme Cissé. « Cette reconnaissance a réellement facilité le rôle des médiatrices ».

L’ONUSIDA a renforcé les capacités des médiateurs de santé afin d’élargir leur champ d’intervention, qui va du conseil psychosocial à la formation sur l’observance du traitement. « Maintenir nos progrès dans la riposte au VIH et en finir avec le sida dépend beaucoup de la société civile, comme avec l’Association Espoir pour Demain », déclare Job Sagbohan, Directeur national de l’ONUSIDA. « Nous espérons vraiment avoir un impact maximum ».

Region/country

Related

Feature Story

Des progrès pour les adolescentes

15 mars 2019

15 mars 2019 15 mars 2019« Sans notre voix, ce que vous faites, c’est pour vous, pas pour nous », s’exclame Winny Obure, chef de file de la jeunesse et défenseuse des droits des femmes originaire du Kenya, devant les Nations Unies à New York, aux États-Unis.

Elle est soutenue par d’autres jeunes femmes exigeant la suppression des obstacles à leurs droits sexuels et reproductifs et l’autonomisation des adolescentes. Baptisée « Step It Up! », cette manifestation est un appel à l’action pour les adolescentes les plus marginalisées, organisé par l’ONUSIDA, le Réseau ATHENA, les gouvernements australien et namibien et ONU-Femmes, en collaboration avec 25 partenaires des Nations Unies et de la société civile.

Les adolescentes et les jeunes femmes sont encore touchées de manière disproportionnée par le VIH. Un million d’adolescentes vivent aujourd’hui avec le VIH dans le monde et, chaque semaine, 7 000 adolescentes et jeunes femmes sont infectées par le VIH. L’accès à une éducation sexuelle complète est si limité que les niveaux de connaissance sur la prévention du VIH chez les jeunes n’ont pas évolué depuis 20 ans.

« Nous n’atteindrons pas les Objectifs de développement durable si les voix et les aspirations des adolescentes sont réprimées », déclare Gunilla Carlsson, Directrice exécutive adjointe de l’ONUSIDA, Gestion et gouvernance. « Où est la responsabilité envers les millions d’adolescentes laissées pour compte ? ».

Bien trop souvent, les adolescentes restent invisibles pour les décideurs, en particulier lorsqu’elles appartiennent à des groupes souffrant de discrimination, criminalisés ou stigmatisés. Comme le soulignent un grand nombre de participants, elles sont victimes de violations des droits de l’homme, notamment de violences et de pratiques néfastes, et se voient nier leurs droits et leur santé en matière sexuelle et reproductive.

« Nous devons sortir de ces salles de réunion et aller dans les communautés pour parler avec les adolescentes et les jeunes femmes. Nous devons prendre en compte le caractère unique de groupes de filles particuliers, de leurs besoins spécifiques. Nous avons les solutions, il suffit de nous inclure dans le débat », estime Maximina Jokonya, une jeune femme originaire du Zimbabwe.

« Les adolescentes sont souvent ignorées et elles ne sont pas présentes dans les lieux de pouvoir, qui restent entre les mains des hommes », déclare Sharman Stone, Ambassadrice australienne pour les femmes et les filles. Elle met en avant les obstacles auxquels sont confrontées les filles dans la région Pacifique, où on leur refuse l’accès à la contraception et où elles sont victimes de niveaux de violence élevés. Selon elle, l’une des priorités absolues pour l’Australie lors des crises humanitaires est d’assurer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

Doreen Sioka, Ministre de l’Égalité des sexes et de l’Enfance de Namibie, évoque la défense des droits des adolescentes et des jeunes femmes, l’éducation sexuelle complète et l’intégration des services de santé sexuelle et reproductive et anti-VIH. Elle souligne les grandes avancées accomplies dans le respect des objectifs internationaux sur le VIH. En Namibie, une nouvelle loi incorpore le droit de tous les enfants d’accéder aux services essentiels : à l’âge de 14 ans, les enfants peuvent désormais passer un test de dépistage du VIH sans l’autorisation de leurs parents ou tuteurs.

Les jeunes femmes présentent lors de cet événement évoquent leurs réalités et leur manque d’opportunités, ainsi que des solutions qui fonctionnent pour améliorer leur vie. Deneka Thomas, venue de la Trinité-et-Tobago, décrit comment elle se sert de l’art dans les écoles pour interagir avec les jeunes gens et jeunes filles lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres traumatisés par les brimades, le viol et d’autres formes de violence.

Raouf Kamel, d’AIDS Algérie, évoque la toute première initiative lancée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord pour faire entendre les voix et les expériences de groupes de femmes particulièrement marginalisés. Toutes ont connu des actes de violence, parlant de la période de l’adolescence comme d’un moment crucial de leur vie où les risques pour leur santé et leur sécurité, et en ce qui concerne l’infection à VIH, sont particulièrement marqués.

Les participants concluent qu’il y a encore énormément à faire pour répondre aux besoins et aux droits des adolescents. Investir dans une éducation inclusive de qualité, dans les services anti-VIH et dans les services de santé sexuelle et reproductive, ainsi que dans la santé mentale, est absolument essentiel. D’autres actions majeures incluent la prévention et la riposte aux violences sexistes, la promotion des droits des femmes, l’implication des garçons et l’investissement dans les organisations de jeunesse ainsi que dans les initiatives communautaires pilotées par les jeunes femmes ou agissant en leur faveur.

Cette manifestation a eu lieu le 13 mars, en marge de la 63e session de la Commission sur le statut de la femme.

Quotes

« Je n’apprends rien parce que les enseignants ne peuvent pas communiquer avec moi. Handicapés et séropositifs au VIH, où faut-il aller pour accéder aux services ? (…) On vous refuse la possibilité d’être un être humain. »

« Nous pouvons aujourd’hui nous exprimer sans être jugés… nous voulons du changement pour les filles, qui revendiquent désormais leurs droits. »

« Pour chaque jeune fille qui contracte le VIH à cause de nos politiques, de nos gouvernements et de nos agences qui ne veulent pas reconnaître que ce sont des jeunes vulnérables qui ont désespérément besoin de soutien. De tout cela, nous sommes coupables. (…) Ces ODD les concernent au premier chef. Elles devront vivre avec quoi que nous fassions, ou pas, aujourd’hui. »