Feature Story

Maintenir la dynamique de la riposte au sida dans le monde

24 avril 2019

24 avril 2019 24 avril 2019Lors d’une visite en Afrique du Sud, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a formulé la mise en garde suivante : la riposte mondiale au sida se trouve à un point d’inflexion, auquel les acquis obtenus jusqu’ici pourraient facilement s’inverser, sauf si des actions urgentes sont entreprises pour atteindre les objectifs fixés pour 2020 et les buts ambitieux définis pour la décennie à venir.

Dans un entretien avec le Ministre de la Santé sud-africain, Aaron Motsoaledi, M. Sidibé a félicité le pays pour ses progrès accomplis à ce jour et encouragé le gouvernement à accélérer l’action pour atteindre les objectifs ambitieux qui mettront la riposte au VIH sur un chemin durable pour en finir avec l’épidémie de sida d’ici à 2030. M. Sidibé a déclaré qu’il était temps d’exploiter pleinement le pouvoir des communautés pour combler les lacunes restantes dans les objectifs de traitement 90-90-90 de l’ONUSIDA.

Lors d’une rencontre avec la Première dame d’Afrique du Sud, Tshepo Motsepe, M. Sidibé a encouragé cette dernière à utiliser sa voix et sa popularité pour autonomiser les personnes qui n’ont pas de visibilité et n’ont pas accès aux services, en insistant particulièrement sur l’importance d’ouvrir aux adolescentes l’accès au vaccin contre le papillomavirus humain pour la prévention du cancer du col de l’utérus.

Mme Motsepe a fait part de sa volonté de s’engager sur les questions nationales et internationales dans l’intérêt du développement social. « La santé, ce n’est pas simplement l’absence de maladie », a-t-elle indiqué. « Certains m’appellent la Première dame, d’autres l’épouse du Président, mais quel que soit mon titre, je suis une travailleuse sociale pour l’Afrique du Sud ».

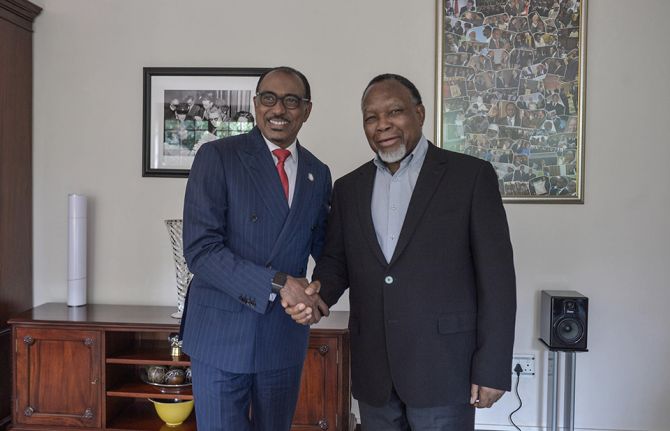

M. Sidibé a également rencontré l’ancien Président sud-africain Kgalema Motlanthe et l’a encouragé à faire en sorte que les gens restent conscients des risques sérieux de perdre la dynamique de la riposte au sida, et notamment de la nécessité d’impliquer davantage les hommes dans le dépistage du VIH et l’observance du traitement.

M. Motlanthe, qui est membre de Champions for an AIDS-free Generation en Afrique, a fait part de son appréciation des efforts menés par M. Sidibé tout au long de sa carrière, notamment en tant que Directeur exécutif de l’ONUSIDA. Il a fait remarquer que M. Sidibé n’avait cessé de définir les étapes cruciales dans les progrès de la riposte au sida, et d’en plaider la cause.

« Vous avez toujours répondu présent », a-t-il déclaré.

Lors de son séjour à Johannesburg, M. Sidibé s’est adressé aux directeurs des bureaux nationaux de l’ONUSIDA en Afrique orientale et australe. Il leur a rappelé la vocation première de l’ONUSIDA : répondre aux besoins des personnes vivant avec le VIH et des personnes exposées au risque d’infection. En tant qu’organisation œuvrant dans le domaine de la santé, il a souligné que l’ONUSIDA jouait un rôle unique dans la défense des droits des personnes vulnérables, en s’engageant fermement aux côtés de la société civile et en insistant sur le fait que personne ne devait subir de discrimination à cause de son mode de vie ou de ses choix amoureux.

« L’ONUSIDA n’est pas une organisation pilotée par la logistique ou le matériel », a-t-il déclaré. « C’est une organisation qui place l’humain au cœur de son action ».

« La riposte au sida, notamment en Afrique orientale et australe, délivre des enseignements et des approches qui permettent d’assurer la pérennité à travers le leadership politique, la mobilisation des ressources et l’engagement des communautés », a-t-il ajouté.

« Si les gens sont derrière vous, vous avez vraiment les moyens de rendre le monde meilleur. »

Region/country

Related

Feature Story

Une action urgente nécessaire en République centrafricaine pour lutter contre le VIH dans le Haut Mbomou

15 avril 2019

15 avril 2019 15 avril 2019Situé à la frontière avec le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, le Haut Mbomou est la région de République centrafricaine la plus touchée par le VIH, avec un taux de prévalence du virus culminant à 11,9 %, contre une moyenne nationale de 4 %.

D’abord épargné par le conflit qui a embrasé le pays en 2013 et 2014, depuis 2018, le Haut Mbomou est le théâtre de luttes entre groupes armés rivaux, en proie à une insécurité permanente et des déplacements massifs de populations. Plus de 47 000 personnes ont été déplacées à cause de l’insécurité et de la violence dans la région, s’ajoutant à une population d’environ 3 500 réfugiés venus du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo.

Alertée par les rapports signalant des pénuries persistantes de médicaments, une non-conformité des soins pour les personnes vivant avec le VIH et des problèmes d’accès aux services de santé et anti-VIH en raison de l’insécurité, une mission conjointe menée par le Ministère de la Santé centrafricain, le Comité national de lutte contre le sida, l’Organisation mondiale de la Santé, le Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et l’ONUSIDA s’est rendue dans le Haut Mbomou du 8 au 12 avril. Située à 1 000 km de la capitale, Bangui, cette région compte parmi les moins bien desservies par les services sanitaires et sociaux. La moitié des services de santé de la région sont fermés, en raison du manque de personnel ou de l’état de délabrement des installations.

Dans les villes d’Obo et de Zemio, la mission a rencontré les autorités locales, des prestataires de soins de santé, des responsables religieux et communautaires, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des réfugiés et des personnes vivant avec le VIH. « Cette mission conjointe combine tout l’éventail de l’expertise nationale et des Nations Unies pour proposer des solutions pratiques aux problèmes du VIH et de la santé dans cette région critique », a déclaré Patrick Eba, Directeur national de l’ONUSIDA pour la République centrafricaine.

La mission a pris note de l’impact de l’insécurité sur la population et sur l’accès aux services de santé et aux autres services. Les principaux itinéraires d’approvisionnement sont fermés et la violence en dehors des centres urbains limite grandement l’accès aux médicaments, à la nourriture et à d’autres produits essentiels.

L’hôpital du district d’Obo, principal établissement de santé de la région, est en manque d’équipements de base pour le dépistage en laboratoire, notamment pour la sécurité transfusionnelle ou le dépistage de la tuberculose. L’accès aux médicaments antirétroviraux est fortement restreint par des pénuries récurrentes. L’absence de mesure du taux de CD4, de dépistage de la charge virale et d’autres tests biologiques pour les personnes sous traitement antirétroviral compromet la qualité des soins pour les populations autochtones et les réfugiés. La mission s’est également inquiétée de l’absence d’actions de prévention et de sensibilisation au VIH, notamment la non-disponibilité des préservatifs.

« Comment vivre dignement en étant constamment confrontés à des pénuries de médicaments antirétroviraux et aux mauvais traitements infligés par le personnel hospitalier ? Beaucoup de personnes sous traitement sont malades, atteintes d’infections opportunistes, mais l’hôpital ne peut rien nous donner », se lamente une frêle femme d’âge moyen vivant avec le VIH à Obo, tout en s’exprimant avec franchise et courage contre la discrimination.

L’accès à la nourriture devient de plus en plus problématique car l’insécurité perturbe les exploitations agricoles, la pêche et la chasse, et empêche les organisations humanitaires d’apporter une aide alimentaire. Pour les personnes vulnérables vivant avec le VIH, notamment les réfugiés et les personnes déplacées, l’accès à la nourriture et à l’aide alimentaire est essentiel pour l’observance du traitement antirétroviral et son efficacité.

À Zemio, la mission s’est entretenue avec des membres de groupes communautaires créés par Médecins sans Frontières dans le cadre d’un programme innovant destiné à faciliter l’accès aux médicaments antirétroviraux. Les responsables de ces groupes collectent et distribuent les médicaments antirétroviraux à leurs membres qui résident loin des hôpitaux. Les membres de ces groupes ont indiqué que les obstacles qui les empêchaient d’accéder aux médicaments étaient le fruit de barrages routiers, de l’insécurité et de faits d’extorsion perpétrés par les groupes armés. La mission a dialogué avec les communautés et les responsables du principal groupe armé à Zemio afin d’insister sur la nécessité de débloquer l’accès aux établissements de santé.

La mission a permis de montrer la nature complexe des problèmes de la riposte au VIH dans un contexte tel que celui de la République centrafricaine, caractérisé par l’insécurité, les déplacements de populations et l’effondrement du système de santé. Ces problèmes nécessitent une attention et une action urgentes de la part du gouvernement, des Nations Unies et d’autres acteurs afin d’apporter une réponse aux problèmes émergents et chroniques en matière de santé et de VIH. « S’attaquer à ces problèmes est essentiel pour montrer à ces populations qu’elles ne sont pas oubliées », a déclaré Wilfrid Sylvain Nambei, Ministre coordonnateur du Comité national de lutte contre le sida. « Après cette mission, une action rapide viendra renforcer la confiance envers le gouvernement et ses partenaires et fera avancer nos efforts pour la paix, la réconciliation et la reconstruction, sans que personne ne soit laissé pour compte ».

Region/country

Related

Feature Story

La Côte d’Ivoire fait part d’une nouvelle volonté de s’attaquer au problème des frais pour les usagers des services anti-VIH

16 avril 2019

16 avril 2019 16 avril 2019Le gouvernement ivoirien a fait part de son engagement visant à faire cesser la facturation de l’accès aux services de dépistage et de traitement du VIH pour les usagers, en déclarant qu’il allait appliquer rigoureusement les décisions annoncées précédemment visant à éviter que les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le virus soient obligées de payer des frais.

Une note diffusée par le Ministère de la Santé a rappelé à tous les prestataires de services que les frais liés aux services de dépistage et de traitement du VIH ne devaient pas être facturés aux personnes qui accèdent à ces services. Cette directive s’applique à tous les services destinés aux femmes enceintes et allaitantes, à tous les services de dépistage du VIH, aux tests de détection de la charge virale et à la prescription de médicaments antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH.

Cette directive rappelle également aux prestataires de services que les enfants de moins de 15 ans doivent avoir librement accès aux services de santé et que les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans doivent avoir librement accès aux soins de santé primaires, au dépistage du VIH et aux services de planification familiale.

Dans plusieurs pays, le problème des frais facturés aux usagers a été décrit comme un obstacle majeur au dépistage du VIH, au traitement des personnes vivant avec le VIH et au maintien des personnes dans le parcours de soins et de traitement.

L’engagement renouvelé de la Côte d’Ivoire dans la résolution du problème de ces frais est le résultat de discussions entre le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, et l’ancien Président du Botswana, Festus Mogae, qui a visité le pays au mois de mars en sa qualité de Président des Champions for an AIDS-free generation en Afrique.

Suite à ces entretiens, le gouvernement a aussi annoncé son intention d’augmenter les financements nationaux consacrés à la riposte au sida de 10 millions de dollars dans le cadre du prochain budget.

Lors de sa rencontre avec le Président, M. Mogae a félicité M. Ouattara et la Première dame, Dominique Ouattara, pour leur engagement personnel de mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici 2030. Mme Ouattara est Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour l’élimination de la transmission de la mère à l’enfant et la promotion du traitement pédiatrique contre le VIH.

En conclusion de sa mission, M. Mogae a souligné l’importance d’accélérer la riposte à l’épidémie. « Nous ne pouvons pas nous permettre de nous reposer sur nos lauriers et laisser se perdre les immenses progrès accomplis jusqu’ici. Si nous nous arrêtons maintenant, nous perdrons tout ce que nous avons déjà investi et obtenu. La nation toute entière doit être mobilisée pour faire en sorte de ne laisser personne pour compte », a-t-il déclaré.

En 2017, on dénombrait 500 000 personnes vivant avec le VIH en Côte d’Ivoire, dont environ 46 % ayant accès au traitement anti-VIH.

Region/country

Related

Feature Story

Les survivants des inondations dues au cyclone Idai « veulent juste rentrer à la maison »

18 avril 2019

18 avril 2019 18 avril 2019Le camp de Bangula, dans le district de Nsanje au sud du Malawi, se trouve à cinq kilomètres de marche ardue de la frontière avec le Mozambique.

Une marche que près de 2 000 Mozambicains ont entrepris depuis qu’ils ont été déplacés il y a un mois en raison des crues provoquées par le cyclone Idai. Ce camp est aussi le foyer temporaire d’environ 3 500 Malawites des villages environnants, eux aussi déplacés.

Cette communauté dominée par de petits exploitants agricoles a vu ses maisons, ses biens et ses moyens de subsistance emportés par les eaux. Toutes ces personnes résident aujourd’hui à Bangula en attendant que la terre sèche, afin qu’ils puissent rentrer chez eux et reconstruire leur vie.

L’aide d’urgence destinée aux 81 000 personnes du district touché par les inondations est coordonnée par le gouvernement du Malawi, les Nations Unies, les partenaires de développement et les organisations non gouvernementales.

Lorsqu’ils arrivent au camp, les chefs de famille reçoivent des nattes et des couvertures pour dormir et de la farine de maïs pour faire la cuisine.

Les femmes et les enfants sont logés dans 21 tentes à l’arrière du camp, tandis que les autres dorment dans des hangars industriels ouverts, sur un sol en béton et sous un toit de tôle.

Lors d’une visite dans le camp, Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a appris que si certaines commodités étaient prévues, il n’y avait pas assez d’abris pour tout le monde et aucun éclairage la nuit, ce qui exacerbe la vulnérabilité des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Il est bien connu que les violences sexuelles et sexistes à l’égard des femmes et des enfants sont accrues dans les contextes d’urgence tels que celui de Bangula. Les gens ont également évoqué le manque de nourriture adéquate, d’accès à l’eau potable et aux sanitaires, ainsi que des faits de stigmatisation et de discrimination.

Le petit dispensaire du camp se concentre sur les soins de santé primaires et propose des services prénataux et néonataux, des services de conseil et de dépistage du VIH, le réapprovisionnement en médicaments de traitement du VIH et une aide psychosociale.

Lors de sa visite au camp, M. Sidibé s’est entretenu avec un groupe de personnes vivant avec le VIH qui sont venues se réfugier ici. Elles lui ont raconté comment, lors de la montée des eaux, elles ont tenté de mettre en sûreté leur traitement anti-VIH.

« Ma maison a été détruite par l’inondation. Mais j’ai réussi à attraper le sac où je garde mes antirétroviraux, car ils sont l’un de mes biens les plus précieux », raconte Sophia Naphazi, originaire du village de Jambo.

Elizabeth Kutenti, une autre femme vivant avec le VIH, explique comment ses médicaments étaient restés à l’abri, car elle les avait rangés sous le toit. « Ils sont toute ma vie », ajoute-t-elle.

L’aide dont ont besoin les populations de ce camp pour rentrer chez elles est modeste. « Nous avons besoin de trois choses : une bâche en plastique pour recouvrir ce qui reste de nos maisons, des graines de maïs à planter et une binette. Alors nous pourrons rentrer chez nous », explique Miliam Moses.

« Le niveau de résilience que j’ai observé aujourd’hui est tout simplement extraordinaire », a déclaré M. Sidibé. « Le message le plus important que j’ai entendu aujourd’hui est un message d’espoir ».

M. Sidibé était accompagné par Atupele Austin Muluzi, Ministre de la Santé et des Populations du Malawi. Il a remercié les agences des Nations Unies et les services gouvernementaux qui contribuent à la coordination de l’aide d’urgence.

« Nous avons besoin que cette aide se poursuive, afin que toutes les personnes de ce camp puissent obtenir l’assistance dont elles ont besoin pour rentrer chez elles et vivre dignement », a-t-il déclaré.

Region/country

Related

Feature Story

Les femmes en tête du mouvement pour réduire l’impact du VIH et des violences sexistes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

23 avril 2019

23 avril 2019 23 avril 2019Selon l’Organisation mondiale de la Santé, environ un tiers des femmes de la planète ont déjà vécu des violences. Dans certaines régions, les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles commises par un partenaire intime sont 1,5 fois plus susceptibles de contracter le VIH que les femmes n’ayant pas vécu de violences. Au sein des populations marginalisées, comme les professionnelles du sexe ou les femmes transgenres, une forte prévalence des violences est associée à des taux supérieurs d’infection à VIH.

L’ONUSIDA estime qu’au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), environ 220 000 personnes vivent avec le VIH. Les nouvelles infections ont augmenté de 12 % entre 2010 et 2017 et les décès dus au sida de 11 % sur la même période. La stigmatisation et la discrimination associées au VIH, ainsi que les niveaux élevés de violences sexistes, empêchent de nombreux pays de progresser contre l’épidémie. Dans cette région, les violences sexistes sont fortement associées à des normes néfastes et des stéréotypes liés au genre.

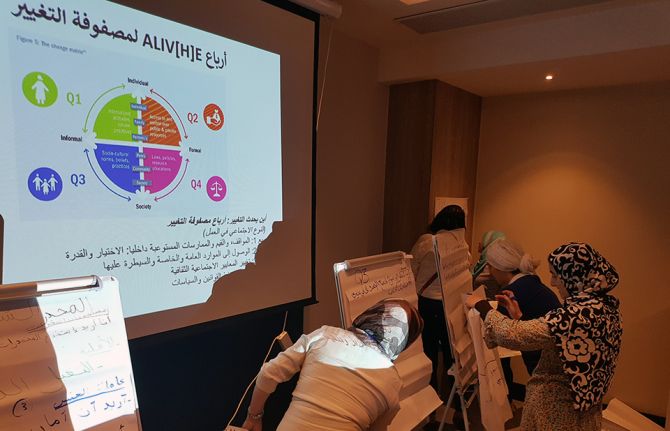

En 2018, le projet LEARN MENA a été lancé dans le but de fournir aux femmes une plate-forme d’échange de leurs expériences et d’étudier les liens entre les violences sexistes et le VIH dans la région. À la base de ce projet se trouve le cadre Action Linking Initiatives in Violence against Women and HIV Everywhere (ALIV(H)E) (Action pour corréler les initiatives menées dans les violences à l’égard des femmes et le VIH dans tous les pays), un projet de recherche qui recueille des preuves sur les solutions qui fonctionnent pour prévenir la violence et sensibiliser les femmes afin de comprendre et de traiter les corrélations entre violences faites aux femmes et VIH.

À travers des dialogues communautaires menés par MENA-Rosa, un réseau régional de femmes vivant avec le VIH ou touchées par le virus, les femmes renforcent leur propre compréhension des causes profondes de la violence et des liens avec le VIH. Ces dialogues ont mis en avant le fait que les inégalités entre les sexes se trouvent au cœur des violences à l’égard des femmes et du risque accru d’infection à VIH. Par exemple, ils ont révélé que certaines femmes n’avaient jamais mis les pieds à l’école. Nombre d’entre elles ont connu le mariage précoce ou forcé. Beaucoup ont attrapé le VIH suite à des violences sexuelles, y compris dans le cadre même de leur mariage.

« La violence est partout. Avec le temps, et en prenant de l’âge, on finit par penser que c’est normal », a raconté une participante algérienne à l’un de ces dialogues.

Les participantes ont décrit de multiples formes de violence dans différents contextes, notamment dans les établissements de santé, qui les empêchent d’accéder aux soins, y compris aux services de prévention et de traitement du VIH.

Jusqu’à présent, le projet a été mis en œuvre dans sept pays : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Soudan et Tunisie.

Les conclusions du projet aident les femmes vivant avec le VIH et touchées par le virus à plaider pour une meilleure riposte à l’épidémie dans la région et pour des mesures visant à réduire l’impact des violences à l’égard des femmes. Ces dialogues ont permis d’amplifier la voix des femmes marginalisées vivant avec le VIH et touchées par le virus, incitant ainsi les décideurs et leurs partenaires à renforcer les ripostes communautaires nationales. L’ONUSIDA soutient les pays dans la mise en œuvre des recommandations et des plans d’action développés à partir du projet.

« Les leaders de MENA-Rosa ont appris, à travers ce douloureux processus, que les violences à notre égard doivent être dénoncées et non balayées et cachées sous un tapis », a déclaré Rita Wahab, Coordonnatrice régionale de MENA-Rosa. « L’autonomisation va permettre aux femmes, dans toute leur diversité, de connaître et de comprendre leurs droits. Nos militants vont aller plus loin pour démontrer les corrélations entre violences à l’égard des femmes et VIH. L’égalité des sexes commence à la maison, se déploie au sein de la société et s’épanouit dans le cadre de l’environnement légal ».

LEARN MENA est mis en œuvre par l’ONUSIDA, Frontline AIDS et MENA-Rosa, avec l’appui financier d’USAID. Le Salamander Trust, principal auteur du cadre ALIV(H)E, apporte une assistance technique supplémentaire.

Related

Feature Story

Élargir les services sans stigmatisation pour les femmes en Égypte

11 avril 2019

11 avril 2019 11 avril 2019Lorsque la famille et les voisins de Salma Karim (son nom a été changé) ont appris qu’elle vivait avec le VIH, ils l’ont chassée de sa maison. Sans nulle part où aller, elle a été contrainte de partir en laissant derrière elle ses deux jeunes enfants. Cette histoire n’est pas une exception en Égypte. Une personne vivant avec le VIH sur cinq raconte avoir été contrainte de quitter son foyer à cause de son propriétaire, sa famille ou ses voisins.

Les niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination constituent l’un des facteurs clés de l’augmentation des nouvelles infections à VIH dans le pays, qui ont doublé entre 2010 et 2016. Les femmes et les adolescentes sont souvent les plus vulnérables. Les normes sociétales, les inégalités entre les sexes, la dépendance économique, la discrimination couverte par la loi et des pratiques néfastes les touchent de manière disproportionnée, les rendant plus vulnérables au VIH et les exposant à des niveaux de stigmatisation et de discrimination supérieurs en cas d’infection à VIH.

En 2016, l’ONUSIDA a conclu un partenariat avec le Ministère égyptien de la Santé et de la Population dans un effort conjoint pour favoriser une riposte à l’épidémie de VIH qui transforme les aspects relatifs au genre. Un projet pilote baptisé « Améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH et touchées par le virus » a été lancé, grâce à un financement du gouvernement néerlandais. Trois ans plus tard, la phase pilote a atteint le double du nombre de bénéficiaires prévu, avec des services de santé sexuelle et reproductive de qualité, exempts de toute stigmatisation.

« J’ai perdu mon premier enfant car je ne savais pas que j’avais le VIH », explique Nour Tarek (son nom a été changé). C’est sur l’un des sites du projet pilote à Gizeh qu’elle a bénéficié d’un soutien pour faire valoir ses droits reproductifs à l’abri de toute discrimination. « J’ai eu un suivi par le médecin à l’hôpital et je suis retombée enceinte ».

Grâce au traitement antirétroviral qu’elle a reçu pendant sa grossesse, son bébé Mona (le nom a été changé) est né sans le VIH. « Je devrai refaire des tests jusqu’à ce qu’elle ait un certain âge pour être sûre qu’elle va bien », explique Mme Tarek.

Couronné de succès, le projet pilote est aujourd’hui élargi à un tiers des gouvernorats du pays. L’objectif est de proposer des services anti-VIH et de santé sexuelle et reproductive de qualité à 1 300 femmes vivant avec le VIH et à 3 000 femmes davantage exposées au risque de contracter le VIH. Sa focalisation sur le renforcement des capacités des prestataires de santé et des organisations de la société civile sera capitale pour éviter à l’avenir la stigmatisation et la discrimination, dont il est dit qu’elles conduisent une personne sur quatre vivant avec le VIH en Égypte à ne pas divulguer sa séropositivité au VIH lorsqu’elle a besoin de soins.

À l’occasion d’une visite au Caire le 9 avril, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé et l’Ambassadeur des Pays-Bas en Égypte, Laurens Westhoff, ont signé un accord qui ouvre la voie à l’expansion du projet. Mis en œuvre grâce à une nouvelle subvention triennale des Pays-Bas, les services élargis vont permettre de compléter les efforts nationaux pour atteindre les nouveaux objectifs ambitieux de la Stratégie nationale de lutte contre le sida de l’Égypte 2018-2022 et les Objectifs de développement durable.

Region/country

Related

Feature Story

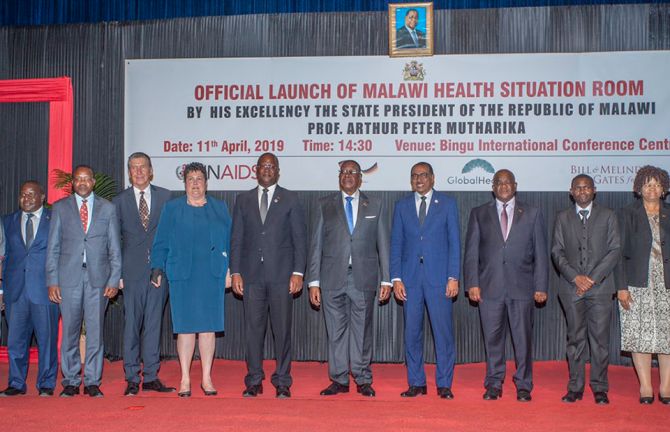

Le Malawi lance sa cellule de surveillance sanitaire

12 avril 2019

12 avril 2019 12 avril 2019Le Malawi vient tout juste de lancer sa cellule de surveillance sanitaire, une plate-forme logicielle destinée à aider le gouvernement à prendre des décisions éclairées sur les politiques et les programmes en matière de santé, notamment sur le VIH.

Cet outil innovant vient renforcer les systèmes d’information nationaux grâce à une visualisation en temps réel des données issues de multiples ensembles. Il permettra aux dirigeants et aux responsables des programmes d’améliorer les programmes de santé, dans le but d’atteindre les objectifs 90–90–90 selon lesquels, d’ici à 2020, 90 % des personnes vivant avec le VIH devront connaître leur état sérologique vis-à-vis du VIH, 90 % de ces personnes devront être sous traitement antirétroviral et 90 % des personnes sous traitement devront présenter une charge virale indétectable.

Le Malawi a fait d’énormes progrès dans sa riposte au VIH. En 2017, 90 % des personnes vivant avec le VIH dans le pays connaissaient leur état sérologique vis-à-vis du VIH, 71 % de ces personnes avaient accès au traitement et 61 % des personnes vivant avec le VIH présentaient une charge virale indétectable. Environ 1 million de personnes vivent avec le VIH au Malawi, et en 2017 les nouvelles infections à VIH avaient reculé de 40 % par rapport à 2010. Toutefois, les infections à VIH chez les jeunes femmes et les adolescentes âgées de 15 à 24 ans sont restées élevées et représentent plus d’une nouvelle infection sur quatre chaque année.

Dans son discours à l’occasion du lancement de la cellule de surveillance sanitaire dans la capitale, Lilongwe, le Président du Malawi, Arthur Peter Mutharika, a déclaré que cet outil était un important pas en avant.

« La cellule de surveillance sanitaire est la démonstration de l’engagement de mon gouvernement en matière de responsabilisation et de transparence », a indiqué M. Mutharika. « Mon souhait est que cette cellule nous montre sur quoi nous devons nous concentrer pour progresser encore davantage vers un Malawi en meilleure santé ».

Michel Sidibé, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a ajouté que ce lancement viendrait renforcer le secteur de la santé dans le pays.

« La cellule de surveillance sanitaire est une innovation capitale, car elle diffuse des données en temps réel qui permettent une meilleure compréhension de l’épidémie de VIH dans le pays et d’autres problèmes sanitaires », a déclaré M. Sidibé lors du lancement. « Elle va orienter la riposte du Malawi et aider ses dirigeants à combler les lacunes, pour faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte alors que le pays se met sur les rails pour en finir avec l’épidémie de sida d’ici à 2030 ».

Region/country

Related

Feature Story

Le consentement parental obligatoire dans la majorité des pays du monde

15 avril 2019

15 avril 2019 15 avril 2019Bien que l’intention des lois relatives à l’âge de la majorité pour l’accès aux services médicaux soit souvent de protéger les enfants, en pratique, ces lois ont l’effet inverse, en dissuadant les adolescents d’accéder aux services dont ils ont besoin pour rester en bonne santé.

Les lois sur l’âge de la majorité pour l’accès aux services médicaux obligent les personnes âgées de moins de 18 ans à obtenir la permission d’un parent ou d’un tuteur avant d’accéder à des services de santé sexuelle et reproductive, au dépistage et au traitement du VIH, à la prophylaxie pré-exposition et à d’autres services de santé. Ces dispositions touchent plus particulièrement les adolescentes, dont la sexualité tend à être stigmatisée et qui doivent supporter le fardeau physique et social de grossesses non désirées.

En 2017, 78 des 110 pays couverts ont déclaré qu’ils imposaient le consentement parental pour un enfant de moins de 18 ans pour l’accès au dépistage du VIH, et 61 pays sur les 109 ayant répondu imposaient le consentement parental pour le traitement du VIH. En outre, dans 68 des 108 pays ayant répondu, le consentement parental était obligatoire pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive.

Related

Feature Story

Transmettre aux jeunes les connaissances nécessaires pour rester en bonne santé

23 avril 2019

23 avril 2019 23 avril 2019L’éducation sexuelle complète joue un rôle capital dans la préparation des adolescents et des jeunes pour une vie saine, productive et épanouie, et elle représente un élément important de la prévention du VIH chez les jeunes. Elle ouvre des opportunités d’apprendre et d’acquérir des connaissances complètes, détaillées, éclairées par des données probantes et adaptées à leur âge sur la sexualité et les questions de santé sexuelle et reproductive.

Il a été démontré que l’éducation sexuelle complète, définie comme un processus d’enseignement et d’apprentissage basé sur le cursus et portant sur les aspects cognitifs, émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité, contribue au report des premiers rapports sexuels, à une baisse de fréquence des rapports sexuels, à une baisse du nombre de partenaires sexuels, à une moindre prise de risque, à une utilisation accrue des préservatifs et à un recours accru à la contraception chez les jeunes.

Pourtant, malgré son importance, l’accès à l’éducation sexuelle complète est loin d’être universel.

Related

Feature Story

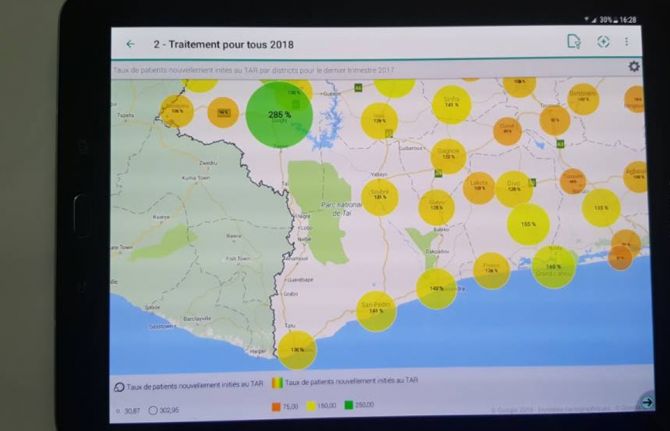

Le plan de rattrapage du Liberia prend forme

27 mars 2019

27 mars 2019 27 mars 2019L’épidémie de VIH continue d’avoir des répercussions profondes sur le plan humanitaire et de la santé publique en Afrique occidentale et centrale, une région qui risque d’être laissée à la traîne de la riposte mondiale pour en finir avec l’épidémie de sida. En juillet 2017, l’Union africaine a adopté un plan de rattrapage régional pour l’Afrique centrale et occidentale, dans le but d’accélérer rapidement l’accès au traitement anti-VIH et de combler le fossé entre les régions africaines. Des plans de rattrapage nationaux ont été développés dans 18 pays d’Afrique occidentale et centrale, notamment au Liberia.

On estime qu’en 2017, 40 000 personnes vivaient avec le VIH au Liberia, dont environ 3 000 enfants âgés de 0 à 14 ans. Moins d’un tiers des adultes âgés de 15 à 49 ans vivant avec le VIH a accès aux médicaments qui permettent de rester en bonne santé et d’éviter la transmission du virus à d’autres personnes. Pour les enfants, la situation est encore plus compliquée, avec seulement 18 % qui sont sous traitement.

On observe toutefois des signes encourageants montrant que le Liberia est en train d’intensifier sa riposte à l’épidémie de VIH et d’adopter des programmes et des politiques de meilleures pratiques pour assurer la prestation de services de dépistage, de traitement et de prévention du VIH, ainsi que le recours à ces services. Sous le leadership du Ministère de la Santé et de la Commission nationale du Liberia pour la lutte contre le sida, un plan d’accélération pour 2019-2020 a été élaboré, recensant les programmes à fort impact destinés à accélérer la riposte et décrivant les besoins urgents en termes d’ajustement des programmes existants et d’obstacles à lever pour assurer une meilleure prestation des services. Il reconnaît également que les mesures de prévention doivent être renforcées et qu’il est nécessaire de réduire la stigmatisation et la discrimination associées au virus.

Le plan de rattrapage du Liberia a pour ambition de tripler les chiffres du pays en matière de dépistage et de traitement, en renvoyant directement les personnes testées séropositives au VIH vers un traitement. Le plan de rattrapage s’appuie sur une approche localisation géographique – population, avec une insistance particulière sur la prestation de services dans les trois comtés où l’on recense les besoins non satisfaits les plus importants en termes de dépistage, de traitement et de soins anti-VIH, dans les zones urbaines et dans quelques autres endroits. Les services ciblent les adultes âgés de 15 à 49 ans, en particulier les femmes enceintes et les groupes davantage exposés au risque, notamment les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les professionnel(le)s du sexe, les consommateurs de drogues injectables, les détenus et les personnes qui travaillent dans les mines. Les nourrissons exposés au virus pendant la grossesse et l’allaitement sont également prioritaires.

Le plan vise aussi à remédier au faible recours aux services observé chez les hommes.

« Nous sommes en train de concevoir des interventions qui encourageront davantage d’hommes à se faire dépister et à connaître leur statut. Sur toutes les personnes dépistées jusqu’ici, 80 % sont des femmes », a déclaré la Présidente de la Commission nationale du Liberia pour la lutte contre le sida, Theodosia Kolle. « La stigmatisation reste un problème majeur au Liberia ».

L’ONUSIDA a joué un rôle considérable en contribuant à la rédaction du plan de rattrapage, en mobilisant les parties prenantes et en veillant à ce que les personnes vivant avec le VIH, la société civile et les personnes issues des populations clés soient impliquées dans sa conception. Environ 70 personnes ont participé à un atelier spécial de deux jours au mois de mars afin d’imaginer les mesures politiques et programmatiques nécessaires pour améliorer la prestation des services, renforcer la mobilisation communautaire, augmenter les financements et permettre une utilisation plus efficace des ressources existantes, ainsi qu’un meilleur système de suivi et d’évaluation.

Cet atelier a aussi été l’occasion de valider le Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida (GAM) 2019 pour le Liberia. Le GAM représente la collecte de données la plus étendue au monde sur l’épidémiologie du VIH, la portée des programmes et les financements, et publie les informations les plus fiables et actuelles sur l’épidémie de VIH, indispensables pour une riposte efficace au sida.

« Grâce au travail d’équipe, nous pouvons atteindre les objectifs d’accélération pour 2020 en donnant la priorité aux programmes à fort impact et en les mettant en œuvre », a déclaré Miriam Chipimo, Directrice nationale de l’ONUSIDA au Liberia.

Les objectifs 90-90-90 figurant dans la stratégie d’accélération visent, d’ici à 2020, à ce que 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH connaissent leur état sérologique vis-à-vis du VIH, 90 % de toutes les personnes vivant avec le VIH ait accès à un traitement antirétroviral, et 90 % des personnes sous traitement antirétroviral voient leur charge virale disparaître.