Feature Story

Renforcer et élargir les services juridiques liés au VIH

06 mai 2009

06 mai 2009 06 mai 2009

Les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le VIH ont souvent besoin d’une aide concrète pour que leur logement reste décent, pour garder les enfants, pour faire respecter les droits de propriété et de succession ou pour accéder aux soins de santé, à l’éducation ou à l’emploi sans discrimination.

Photo: UNAIDS/P.Virot

L’expérience en matière de riposte au sida montre qu’un accès aux services juridiques contribue largement à la protection contre la discrimination, à la réparation des violations des droits et à l’élargissement de l’accès à la prévention et au traitement du VIH. Cependant, ces programmes ne sont pas suffisamment soutenus par les ripostes nationales au sida et, lorsqu’ils existent, leur qualité et leur portée sont souvent insuffisantes.

Du 3 au 6 mai, au siège de l’Organisation internationale de droit du développement (OIDD) à Rome, l’OIDD, le Secrétariat de l’ONUSIDA et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont accueilli une consultation internationale d’experts sur le renforcement et l’élargissement des services juridiques liés au VIH.

Les participants ont contribué à l’élaboration d’outils visant à améliorer l’accès aux services juridiques pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés les plus exposées au VIH, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ces outils aideront les pays à mettre sur pied et à renforcer des programmes et des demandes de financement, notamment auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Susan Timberlake, Conseillère principale de l’ONUSIDA pour le droit et les droits de l’homme, explique que l’ONUSIDA plaide pour que l’accès à la justice soit un élément fondamental et programmatique du mouvement vers l’accès universel à la prévention, au traitement et à l’appui médico-social en matière de VIH. Selon elle, « la persistance de la discrimination, qu’elle soit causée par la séropositivité, le sexe ou le statut social, signifie que les services juridiques sont une partie essentielle et nécessaire de la riposte globale à l’épidémie. »

Les personnes vivant avec le VIH ou touchées par le VIH ont souvent besoin d’une aide concrète pour que leur logement reste décent, pour garder les enfants, pour faire respecter les droits de propriété et de succession ou pour accéder aux soins de santé, à l’éducation ou à l’emploi sans discrimination. L’accès aux services juridiques est encore plus important dans les environnements juridiques répressifs. De plus en plus de pays adoptent des lois excessivement larges de pénalisation de la transmission du VIH. Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs du sexe et les consommateurs de drogues risquent des sanctions pénales dans de nombreux pays, ce qui les empêche d’accéder aux services liés au VIH et accroît leur vulnérabilité au VIH. D’après une étude commandée en 2008 par la Cellule internationale de réflexion sur les restrictions au voyage liées au VIH, près de 60 pays refusent l’entrée, le séjour ou la résidence aux personnes séropositives.

Aucune solution uniforme pour les services juridiques

Les services juridiques liés au VIH prennent plusieurs formes, parmi lesquelles: l’information et le conseil juridiques, notamment par le biais de lignes d’assistance téléphoniques, le recours officiel, la médiation et d’autres formes de résolution des différends, l’aide par le biais de systèmes juridiques informels ou traditionnels (par exemple les tribunaux de villages), et l’éducation juridique communautaire. Les prestataires de services juridiques ne sont pas toujours des juristes. Il peut s’agir d’un paralégal, d’un volontaire, d’un étudiant ou d’un pair éducateur. Ces services sont fournis dans divers endroits, notamment des centres de conseil et de traitement liés au VIH, des centres d’aide juridique « traditionnels », des prisons et des installations communautaires. Les travaux entrepris peuvent être aussi en rapport avec un plaidoyer pour une réforme de la loi.

D’après Mandeep Dhaliwal, responsable du groupe sur la sexospécificité, les droits de l’homme et les différences au sein du Département sur les pratiques en matière de VIH au PNUD, les raisons de soutenir les services juridiques liés au VIH reposent sur deux arguments liés. « Tout d’abord, ces services sont essentiels car ils servent à protéger les droits de l’homme des populations marginalisées et vulnérables. Ensuite, ils sont indispensables pour garantir une santé publique optimale et des résultats en matière de développement, qui sont tous deux appuyés par la réalisation des droits. »

L’un de nos objectifs en tant que Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida est d’aider les pays à reconnaître l’importance des services juridiques dans leur riposte nationale au VIH, puis de travailler avec eux pour mettre en place une stratégie visant à renforcer ces services.

D’après Mandeep Dhaliwal, responsable du groupe sur la sexospécificité, les droits de l’homme et les différences, Département sur les pratiques en matière de VIH au PNUD

Pourtant, trop souvent, ces programmes ne reçoivent pas l’appui nécessaire. « L’un de nos objectifs en tant que Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida est d’aider les pays à reconnaître l’importance des services juridiques dans leur riposte nationale au VIH, puis de travailler avec eux pour mettre en place une stratégie visant à renforcer ces services », explique Mandeep Dhaliwal. « Les services juridiques existants liés au VIH sont généralement de faible étendue et fragmentaires. La marginalisation « juridique » des populations vulnérables étant très élevée, parvenir à l’accès universel à la prévention, au traitement et à l’appui médico-social exige un engagement en matière de protection juridique et d’accès aux services juridiques. »

La réunion de Rome a soutenu la création de trois outils visant à améliorer l’accès aux services juridiques liés au VIH :

- Modèles de services juridiques applicables dans différentes situations ;

- Programme de formation pour les juristes ;

- Stratégies de mobilisation des ressources.

« Il existe des exemples extraordinaires de travaux formidables accomplis pour fournir des services juridiques. Nous connaissons l’importance de la fourniture d’un environnement juridique adapté à l’accès à la prévention et au traitement du VIH », déclare David Patterson, responsable du programme VIH et droit de la santé à l’OIDD. « Pourquoi n’accorde-t-on pas la même urgence à l’accès à ces services juridiques qu’à la fourniture de traitement ? »

Parmi les participants, il y avait des prestataires de services juridiques et des responsables d’organisations travaillant avec des personnes vivant avec le VIH, des groupes de femmes, des consommateurs de drogues, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et des travailleurs du sexe, ainsi que des représentants de l’OIDD, de l’ONUSIDA, du PNUD et du Fonds mondial. Ils venaient de pays et de contextes d’épidémie différents, notamment d’Australie, du Botswana, du Brésil, de Chine, du Danemark, d’Egypte, des Etats-Unis d’Amérique, de Géorgie, du Guatemala, d’Inde, d’Indonésie, du Népal, d’Ouganda, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Sainte Lucie, d’Ukraine et du Viet Nam.

Right Hand Content

Cosponsors:

External links:

International Development Law Organization (IDLO)

Publications:

International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights (pdf, 932 Kb)

Feature Story

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011

22 avril 2009

22 avril 2009 22 avril 2009

Au cours des 10 dernières années, le paysage des organisations œuvrant dans le domaine du VIH a évolué et s’est complexifié. L’ONUSIDA, les donateurs et la société civile, notamment les réseaux de personnes vivant avec le VIH, exigent, avec raison, que les liens entre les besoins, le financement, les activités et les résultats soient davantage clarifiés. En outre, une plus grande précision est instamment demandée concernant le rôle de l’ONUSIDA et du Secrétariat au sein de la pléiade d’acteurs concernés.

Ce Cadre de résultats, qui s’appuie sur le Cadre stratégique de l’ONUSIDA (2007 – 2011), orientera les investissements à venir et attribuera au Secrétariat et aux Coparrainants la responsabilité de faire travailler les ressources des Nations Unies en vue de résultats dans les pays. Il explique que le Secrétariat et les Coparrainants de l’ONUSIDA doivent tirer parti de nos ressources et mandats respectifs pour travailler de concert afin de produire des résultats.

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l’ONUSIDA, 2009 – 2011 (pdf, 388 Kb)

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre

Coparrainants:

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Banque mondiale

Publications:

http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2010/jc1713_joint_action_fr.pdf (pdf, 388 Kb)

Related

Feature Story

Réunion du Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA

06 avril 2009

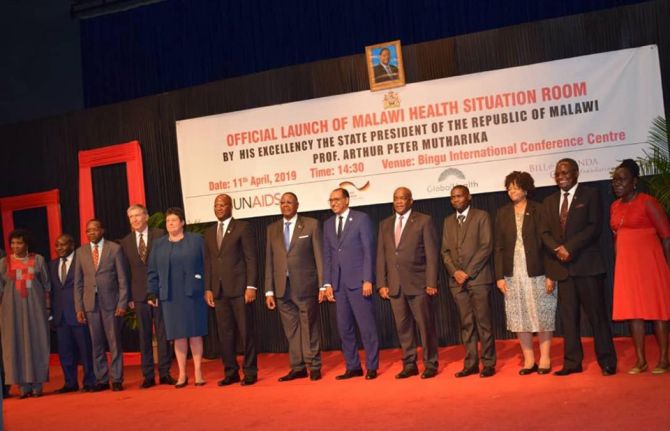

06 avril 2009 06 avril 2009 (de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.

(de gauche à droite) : Joy Phumaphi, Vice-présidente et Responsable du réseau Développement humain, Banque mondiale ; Arnauld Akodjenou, Directeur, Division des services opérationnels, HCR ; Josette Sheeran, Directrice exécutive, PAM ; Anarfi Asamoa-Baah, Directeur général adjoint, OMS ; Assane Diop, Directeur exécutif, Secteur de la Protection sociale, BIT ; Koichiro Matsuura, Directeur général, UNESCO ; Ad Melkert, Administrateur par intérim, PNUD ; Ann M. Veneman, Directrice exécutive, UNICEF ; Michel Sidibé, Directeur exécutif, ONUSIDA ; Thoraya Ahmed Obaid, Directrice exécutive, UNFPA ; Antonio Maria Costa, Directeur exécutif, ONUDC. Paris, 3 avril 2009.Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) regroupe les efforts et les ressources de 10 organismes du système des Nations Unies en matière de riposte au sida. C’est au sein du Comité des organismes coparrainants (COC) que se réunissent périodiquement ces Coparrainants pour examiner les questions d’importance majeure pour l’ONUSIDA et communiquer leurs apports aux politiques et stratégies de l’ONUSIDA.

Le 3 avril 2009, le COC a tenu sa première réunion depuis la nomination du nouveau Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé.

Le COC a exprimé son soutien sans réserve à l’« accès universel », défini par Michel Sidibé comme priorité absolue de l’ONUSIDA, ainsi qu’aux autres domaines prioritaires, qui seront exposés dans le nouveau cadre de résultats de l’ONUSIDA, dont la version définitive est en train d’être établie avec les Coparrainants.

La réunion a représenté une excellente occasion d’échanger des points de vue sur le soutien à apporter aux pays afin qu’ils atteignent leurs objectifs en matière d’accès universel. Tous les Coparrainants ont admis que l’ONUSIDA devait préconiser une riposte au sida reposant sur des données concrètes et fondée sur les droits de l’homme. La nécessité de rendre des comptes et le besoin d’obtenir des résultats se sont révélés tout aussi importants.

Le COC a en outre approuvé les orientations générales du Budget-plan de travail intégré (BPTI) 2010-2011, notamment les priorités essentielles et la répartition des ressources entre les Coparrainants, le Secrétariat et les activités interinstitutions. Le Secrétariat collaborera désormais avec les Coordonnateurs mondiaux des Coparrainants en vue de parachever le BPTI pour la réunion du Conseil de Coordination du Programme de juin 2009.

Comité des Organismes coparrainants (COC) de l’ONUSIDA

Le COC est composé de représentants des 10 Coparrainants et du Secrétariat de l’ONUSIDA. Il se réunit deux fois par an. Chacun des Coparrainants assume la présidence du Comité à tour de rôle, à partir du 1er juillet, durant une année.

Right Side Content

Coparrainants:

le Haut Comité des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

le Programme alimentaire mondial (PAM)

le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

l’Organisation internationale du Travail (OIT)

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)

l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

la Banque mondiale

Related

Keeping up the momentum in the global AIDS response

Keeping up the momentum in the global AIDS response

24 avril 2019

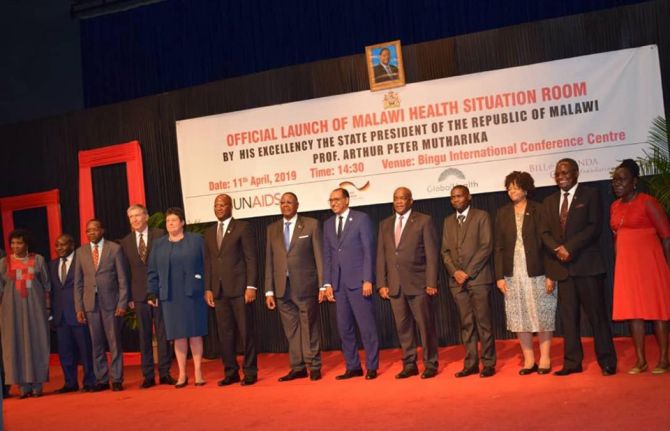

Malawi launches its health situation room

Malawi launches its health situation room

12 avril 2019

Learning lessons on evaluation

Learning lessons on evaluation

02 avril 2019

Feature Story

Face au sida, il faut en faire plus pour protéger les droits des femmes à l’héritage et à la propriété

13 mars 2009

13 mars 2009 13 mars 2009

Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale des Nations Unies pour le VIH/sida en Afrique.

Photo: PNUD

Si davantage de femmes doivent pouvoir éviter l’infection à VIH, les lois sur l’héritage et la propriété doivent être revisitées, révisées, ou mieux appliquées. Il s’agissait là d’un des messages clés qui se sont dégagés lors d’une importante manifestation sur les droits des femmes à l’héritage, à la terre et au logement dans le contexte du VIH, qui s’est tenue hier, 12 mars, en marge de la 53ème session de la Commission de la condition de la femme au Siège des Nations Unies à New York.

La discussion a rassemblé toute une gamme d’orateurs, notamment Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale des Nations Unies pour le VIH/sida en Afrique, et Rose Gawaya, Conseillère principale pour les questions de genre, Pratique du PNUD sur le VIH/sida, basée à Johannesburg, Afrique du Sud. La manifestation était axée sur l’examen du travail d’innovation qui a été effectué pour accroître l’accès des femmes, à la terre et au logement – et pour qu’elles en aient le contrôle et se les approprient – afin de tenter d’atténuer les répercussions du sida. Des stratégies réalistes et concrètes, s’étendant des communautés au niveau international, ont été passées en revue.

"L’inégalité des droits des femmes en matière d’héritage et de propriété ne permet pas aux femmes d’avoir accès aux ressources qui aideraient à réduire leur vulnérabilité au VIH et à améliorer leur capacité à faire face aux conséquences de l’épidémie."

Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale des Nations Unies pour le VIH/sida en Afrique

Mme Mataka a souligné la vulnérabilité accrue des femmes du fait du sida et a exhorté les gouvernements à harmoniser des lois et une législation souvent contradictoires. Elle a déclaré « L’inégalité des droits des femmes en matière d’héritage et de propriété ne permet pas aux femmes d’avoir accès aux ressources qui aideraient à réduire leur vulnérabilité au VIH et à améliorer leur capacité à faire face aux conséquences de l’épidémie. »

La question de ces droits pour les femmes est d’une importance capitale lorsque l’on aborde le VIH. Quand le conjoint d’une femme meurt du sida, elle risque de perdre son foyer et ses terres, son héritage et ses moyens de subsistance. Cela peut la mettre dans une situation où elle sera forcée d’avoir des relations et des comportements qui la rendent plus vulnérable au virus. Les membres du panel ont rappelé que lorsque les femmes peuvent s’approprier les terres et en avoir le contrôle, et avoir accès aux droits à la propriété, elles ont une plus vaste gamme de choix, sont beaucoup plus capables d’exercer leur autonomie et, en fin de compte, sont mieux à même de se protéger.

Les membres du panel ont recommandé, ainsi que la révision et la mise en œuvre des lois existantes sur l’héritage, un meilleur accès à l’information et aux experts juridiques, des partenariats améliorés parmi les organisations œuvrant dans ce domaine et des réseaux renforcés pour accroître la sensibilisation à ces problématiques, avec l’accent mis sur les femmes au sein de la communauté en tant qu’importants moteurs du changement. Elles ont également suggéré d’utiliser davantage les médias et des manières de partager et de présenter les messages, tout en soulignant la nécessité d’accroître la portée des recherches.

Parmi les autres membres du panel figuraient notamment Jeanmarie Fenrich, Fordham Leitner Centre for International Law and Justice ; Seodi White, Women and Law in Southern Africa (Malawi) ; Esther Mwaura, GROOTS Kenya, Commission Huairou ; et Anne Gathumbi, Initiative de l’Open Society pour l’Afrique de l’Est, Initiative loi et santé.

Cette manifestation a été organisée par le PNUD, la Commission Huairou et Soros/OSI, avec l'appui de l'ONUSIDA, de GROOTS, du CIRF, du Fordham Law Leitner Center et de WLSA Malawi.

Face au sida, il faut en faire plus pour protéger les droits des femmes à l’héri

Coparrainants:

Partnaires:

Fordham Leitner Centre for International Law and Justice (en anglais)

Women and Law in Southern Africa (en anglais)

Commission Huairou (en anglais)

Initiative de l’Open Society pour l’Afrique de l’Est (en anglais)

La Coalition mondiale sur les femmes et le sida (en anglais)

Reportages:

La Commission de la condition de la femme débute ses travaux par un appel à des mesures permettant d'atteindre les objectifs de l'accès universel et de l'égalité entre hommes et femmes (2 mars 2009)

Elizabeth Mataka, Envoyée spéciale des Nations Unies pour le sida en Afrique (15 septembre 2009)

Liens externes:

53e session de la Commission de la condition de la femme (en anglais)

Documentation officielle (en anglais)

Publications:

Une analyse des politiques sexospécifiques des trois principales institutions de financement pour le sida : le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la Banque mondiale et le Plan d’aide d’urgence du Président pour le sida (pdf, 166 Kb) (ena anglais)

Aide-mémoire de l’UNIFEM sur les aspects sexospécifiques liés au sida(pdf, 311 Kb) (en anglais)

Feature Story

Mettre l'accent sur la violence sexuelle à l'occasion de la Journée internationale de la femme

05 mars 2009

05 mars 2009 05 mars 2009

« Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » est le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, qui est observée le 5 mars 2009 aux Nations Unies et célébrée le 8 mars sur le plan international.

La violence sexuelle, et la menace de violence, accroissent la vulnérabilité des femmes au VIH et sont utilisées dans certaines parties du monde comme une tactique de guerre.

Dans son message marquant la Journée internationale de la femme, le Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon souligne ceci : « La violence à l’encontre des femmes est également liée à la propagation du VIH/sida. Dans certains pays, jusqu’à une femme sur trois sera battue, forcée d’avoir des rapports sexuels ou subira d’autres abus au cours de sa vie. Les femmes et les filles sont également systématiquement et délibérément soumises au viol et à la violence sexuelle en temps de guerre. »

Dans sa déclaration, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, s’exprime également sans équivoque au sujet de la nécessité de mettre un terme à cette violence : « La violence, notamment le viol et les abus sexuels à l’égard des femmes et des filles, ne doit être tolérée dans aucune circonstance, que ce soit lors des conflits ou des guerres, ou à domicile dans nos propres communautés. »

La violence sexuelle lors des conflits

La violence sexuelle lors des conflits n’a pas figuré en tête des priorités pour les institutions chargées de la sécurité et elle est souvent passée sous silence du fait de la stigmatisation et de la sous-déclaration. Toutefois, le traumatisme et la terreur du viol peuvent blesser aussi profondément que des balles et dans les régions où la prévalence du VIH est élevée, les femmes sont également exposées au risque d’être infectées par le VIH.

Leo Kenny, Chef d’équipe pour la Sécurité et l’action humanitaire à l’ONUSIDA, est convaincu de l’urgente nécessité de s’attaquer à la question de la violence sexuelle parmi le personnel des services en uniforme : « Les soldats et le personnel des services en uniforme ont perpétué la violence à l’égard des femmes, mais ils ont également fait partie de la solution et peuvent devenir des agents de changement si les bons programmes sont mis en place. »

« Il est important d’éduquer et d’impliquer les personnels chargés du maintien de la paix lorsqu’il s’agit de lutter contre la violence sexuelle, car les soldats ont une influence parmi leurs pairs, lorsqu’ils sont en service comme au sein de la communauté au sens large. Une modification de leurs perceptions et de leurs comportements peut avoir des répercussions positives sur la population générale, » a ajouté M. Kenny.

"La violence, notamment le viol et les abus sexuels à l’égard des femmes et des filles, ne doit être tolérée dans aucune circonstance, que ce soit lors des conflits ou des guerres, ou à domicile dans nos propres communautés."

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA

Les femmes qui survivent à la violence sexuelle doivent avoir accès à des services complets de santé et de conseil et si nécessaire à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui en matière de VIH. Toutefois, un contexte de troubles civils peut provoquer des obstacles à l’accès universel à ces services.

Il faut également que les millions de personnels des services en uniforme à travers le monde soient pris en compte intégralement dans l’intensification sur la voie de l’accès universel à la prévention, au traitement, aux soins et à l’appui dans le domaine du VIH.

L’action des Nations Unies contre la violence sexuelle lors des conflits

"Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » est le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, qui est observée le 5 mars 2009 aux Nations Unies et célébrée le 8 mars sur le plan international. Photo: ONUSIDA

"Tous unis pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » est le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, qui est observée le 5 mars 2009 aux Nations Unies et célébrée le 8 mars sur le plan international. Photo: ONUSIDAIl y a deux ans, des organes des Nations Unies se sont rassemblés pour créer une initiative conjointe, « L’action des Nations Unies contre la violence sexuelle dans les pays en conflit » (UN Action). Le partenariat réunit actuellement 12 entités des Nations Unies, qui s’efforcent d’attirer l’attention sur la question de la violence sexuelle lors des conflits et sur la nécessité d’en faire davantage, d’améliorer la qualité des programmes de lutte contre la violence sexuelle, d’accroître la coordination des efforts en faveur des services complets de prévention et d’action, et d’améliorer la responsabilité ainsi que de répondre efficacement aux besoins des survivants.

L’Initiative des Nations Unies vise à accroître la sensibilisation à ces sévices et, en fin de compte, à mettre fin à la violence sexuelle afin de rendre le monde plus sûr pour les femmes et les filles.

Trois piliers principaux

Le premier volet de cette initiative, l’action au niveau des pays, implique l’appui et les efforts dans les pays pour renforcer les capacités et former des conseillers en programmation et en coordination dans le domaine de la violence sexospécifique, et soutenir les programmes conjoints de l’ONU dans des pays sélectionnés.

Deuxièmement, « le plaidoyer pour l’action » sensibilise le public et génère une volonté politique pour s’attaquer à la violence sexuelle dans le cadre d’une plus vaste campagne pour dire « Non au viol ». Le troisième aspect est la création d’un centre de connaissance sur la violence sexuelle lors des conflits et sur les ripostes efficaces.

En finir aujourd’hui avec le viol

Le viol est profondément ancré dans l’absence historique d’obligation de rendre des comptes et UN Action a contribué à catalyser un changement de paradigme : insister pour que la violence sexuelle soit reconnue comme une menace pour la sécurité, qui exige une action relevant du domaine de la sécurité, plutôt qu’une simple conséquence inévitable de la guerre.

La Journée internationale de la femme

En 1977, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution invitant les Etats Membres à proclamer une Journée internationale des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale – la Journée internationale de la femme – en reconnaissance du fait qu’assurer la paix et le progrès social et garantir pleinement la jouissance des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales demandaient la participation active, l’égalité et le développement des femmes ; et pour souligner la contribution que les femmes ont apportée au renforcement de la paix et de la sécurité internationales.

Pour les femmes partout dans le monde, la symbolique de la Journée internationale de la femme a une signification plus large : c’est une occasion de célébrer la distance qu’ont parcourue les femmes dans leur combat pour l’égalité et une opportunité de se réunir, de créer des réseaux et de se mobiliser en faveur d’un changement significatif.

Mettre l'accent sur la violence sexuelle à l'occasion de la Journée internationa

Politiques et orientations:

Situation d'urgence et action humanitaire - Politiques techniques de l’ONUSIDA

Situation d'urgence et action humanitaire - Principales directives opérationnelles de l’ONUSIDA

Déclarations à l’occasion de la Journée internationale de la femme:

Déclaration du Secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon(pdf, 25 kb)

Déclaration du Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé

Déclaration du Directeur général de l'OMS Dr Margaret Chan (en anglais)

Déclaration du Directeur général de l'UNESCO Koïchiro Matsuura (pdf, 61 Kb)

Déclaration du Directrice exécutive de UNFPA Thoraya Ahmed Obaid (en anglais)

Déclaration du Directrice générale de l'UNICEF Ann M. Veneman

Editions spéciales des coparraints de l'ONUSIDA à l’occasion de la Journée internationale de la femme:

Entretien avec le chef de l'unité du PAM pour l'égalité des sexes Isatou Jallow

PNUD: Journée de la femme: témoignages de force et de courage

UNODC (en anglais)

BIT

Banque mondiale (en anglais)

Copparaints:

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement

UNFPA - Fonds des Nations Unies pour la Population

HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

PAM – Programme alimentaire mondial

OMS – Organisation mondiale de la Santé

Partenaires:

DPA - Département des affaires politiques

DPKO - Département des opérations de maintien de la paix

OCHA - Bureau de la coordination des affaires humanitaires

HCDH – Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

UNIFEM - Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

Reportage:

Prévention du VIH auprès des personnels en uniforme de la CEI (8 octobre 2008)

Contact:

Pour de plus amples informations sur cette campagne, contactez par courriel: anna.tarant@unifem.org

Liens externes:

Journée internationale de la femme

En finir aujourd’hui avec le viol

Related

Feature Story

Une styliste main dans la main avec les femmes séropositives au Cambodge

10 septembre 2008

10 septembre 2008 10 septembre 2008Cet article a d’abord été publié sur le site du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD.org (version complète de l'article en anglais sur UNDP.org)

La styliste Bibi Russell (à droite)

Photo : Shaju John pour le PNUD

Avec le PNUD et la Modern Dress Sewing Factory (MDSF), la styliste de renommée mondiale Bibi Russell lance au Cambodge une griffe internationale « Bibi for WE ».

Sous ce label, la MDSF — une entreprise filiale du réseau des personnes vivant avec le VIH au Cambodge qui emploie exclusivement des femmes — produira et commercialisera une gamme de sacs créés par Bibi Russell, ancien mannequin et styliste associée aux grands noms de la création et de la mode internationales des années 70 et 80.

« Si vous tendez la main aux femmes vivant avec le VIH en leur montrant confiance et affection, elles peuvent réaliser des miracles, » a expliqué Bibi Russell, par ailleurs participante active du Forum des dirigeants Asie-Pacifique sur le VIH/sida et le développement et fondatrice de « Fashion for Development » (la mode au service du développement), un mouvement venant en aide aux couturières du monde entier.

Les articles seront fabriqués à partir de tissus et matériaux locaux, tels que la soie cambodgienne, et reprendront des motifs inspirés de la culture locale. Formées par Bibi, les femmes de la MDSF ont appris toutes les étapes de la fabrication – de la sélection des matériaux au contrôle de la qualité, en passant par la conception et la finition.

« Ce n’est pas la pitié que nous voulons, mais un soutien pour vivre dans le respect et la dignité, » a souligné Pham Srim, directrice de la MDSF. « La grande pauvreté et la stigmatisation nous rendent la vie impossible. Nous sommes confrontées à des problèmes de santé chroniques et il nous faut nous débrouiller pour tout : manger, dormir ou accéder au traitement. Mais le pire de tout, c’est la discrimination exercée par la société. Or, même avec le VIH, on peut tout à fait travailler normalement – tel est le message de « Bibi for WE », a-t-elle encore ajouté.

« L’initiative « Bibi for WE » est un symbole de la résilience et la détermination dont peuvent faire preuve les femmes confrontées à des problèmes de santé, à la pauvreté et à la discrimination, » a déclaré Douglas Broderick, Représentant résident du PNUD au Cambodge. Il a également précisé que cette initiative représentait un nouvel espoir et une perspective d’émancipation pour toutes les femmes cambodgiennes vivant avec le VIH, et exhorté le secteur privé et le public dans son ensemble à réserver le meilleur accueil aux articles de la griffe « Bibi for WE ».

« Ce projet particulièrement novateur contribuera grandement à améliorer la situation des femmes cambodgiennes vivant avec le VIH », a déclaré Jane Batte, responsable de la mobilisation sociale à l’ONUSIDA.

Par l’intermédiaire des équipes pays des Nations Unies, l’ONUSIDA et d’autres organisations des Nations Unies apporteront leur aide aux actions de sensibilisation et de commercialisation des articles à l’échelle internationale.

Le projet WWP – Women and Wealth Project

Dans la région Asie-Pacifique, les femmes supportent de manière disproportionnée l’impact du VIH sur un foyer. Pour pallier les conséquences sociales et économiques touchant les femmes vivant avec le VIH, le programme régional sur le VIH et le développement pour l’Asie et le Pacifique (Regional HIV and Development Programme for Asia and the Pacific) a lancé le projet WWP (Women and Wealth Project) à la fin de l’année 2006, en partenariat avec une ONG thaïlandaise (Population and Community Development Association) et les bureaux du PNUD dans les pays.

Selon les termes de Caitlin Wiesen, chef de projet et coordinatrice régionale du programme régional sur le VIH et le développement pour l’Asie et le Pacifique, l’initiative « Bibi for WE » constitue une étape majeure dans l’évolution du projet WWP. « Le projet WWP et la griffe « Bibi for WE » sont nés de la nécessité impérative pour les femmes séropositives de faire face aux conséquences sociales et économiques de l’épidémie sur leur vie. » Elle a également précisé que l’innovation et la durabilité constituaient les caractéristiques majeures du projet WWP.

L’objectif du projet WWP est d’aider les femmes touchées et affectées par le VIH à parvenir à une certaine autonomie financière par le développement de petites entreprises sociales au Cambodge et en Inde. Les femmes participant au projet témoignent de la dignité, de l’espoir et de la confiance qu’elles retrouvent en elles-mêmes, mais aussi du recul de la stigmatisation et la discrimination auxquelles elles sont confrontées. La MDSF (Modern Dress Sewing Factory) a démarré ses activités au Cambodge en janvier 2007. L’atelier emploie 17 femmes vivant avec le VIH, dont trois constituent l’équipe dirigeante.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est l’un des Coparrainants de l’ONUSIDA.

Une styliste main dans la main avec les femmes sé

Coparrainants:

Liens externes:

Forum des dirigeants Asie-Pacifique sur le VIH/sida et le développement (en anglais)

Projet WWP (Women and Wealth Project) (en anglais)

MDSF (Modern Dress Sewing Factory) (en anglais)

Related

Feature Story

La conférence de Tokyo sur l’Afrique se penche sur le sida

28 mai 2008

28 mai 2008 28 mai 2008

Des personnalités de premier

plan venues d’Afrique, d’Asie,

d’Europe et d’autres régions

du monde se trouvent à

Yokohama pour la 4ème

Conférence internationale de

Tokyo sur le développement

de l’Afrique (TICAD).

Des personnalités de premier plan venues d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’autres régions du monde se trouvent à Yokohama pour la 4ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD). Sous le thème ‘Vers une Afrique qui gagne’, la réunion de cette année portera principalement sur la mobilisation des connaissances et des ressources pour surmonter les obstacles auxquels l’Afrique est confrontée dans sa marche vers le développement social et économique.

Le sida sera abordé dans le cadre d’une session sur la sécurité humaine et la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot participera à ce segment thématique afin de rappeler que la riposte au sida est un élément clé des efforts déployés pour atteindre ces Objectifs en Afrique, de l’éradication de l’extrême pauvreté à l’autonomisation des femmes.

Le sida reste la première cause de décès chez les adultes africains, c’est pourquoi les services de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien dans le domaine du VIH doivent être élargis dans les années à venir si l’on veut atteindre les cibles fixées pour 2015.

Cette année, la conférence, qui durera trois jours, sera également l’occasion d’annoncer les lauréats du premier Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique, une distinction créée par le Gouvernement japonais pour récompenser des services éminents dans les domaines des services de santé et de la recherche médicale en Afrique. Dans le domaine des services médicaux, le prix a été attribué à Miriam K. Were, médecin et présidente du Conseil national de lutte contre le sida du Kenya et dans le domaine de la recherche médicale, c’est le Dr Brian Greenwood, du Royaume-Uni, qui a été distingué pour son travail novateur sur le paludisme.

Avant la TICAD, le Dr Piot a participé à Tokyo en début de semaine à un symposium sur le thème ‘les maladies transmissibles, menaces pour la sécurité humaine’. Il se trouvait en compagnie de plusieurs éminents orateurs, dont le Premier Ministre japonais Yasuo Fukuda, le Directeur exécutif du Fonds mondial, le Dr Michel Kazatchkine, et l’Envoyée spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour le sida en Afrique, Elizabeth Mataka. La manifestation était organisée par l’association Les Amis du Fonds mondial – Japon.

La conférence de Tokyo sur l’Afrique se penche su

Coparrainants:

Liens externes:

La TICAD est organisée par le Ministère des Affaires étrangères du Japon (en anglais)

La TICAD est organisée par le PNUD

Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique (en anglais)

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024

Feature Story

Elaborer des stratégies pour travailler avec les organisations confessionnelles

10 avril 2008

10 avril 2008 10 avril 2008

Les organisations confessionnelles

apportent une contribution majeure à la

lutte mondiale contre le sida, en

particulier dans les pays en

développement les plus pauvres, où les

services liés aux communautés

confessionnelles sont parfois la seule

source d’assistance sanitaire.

Soixante-dix pour cent de la population mondiale se reconnait comme membre d’une communauté confessionnelle, ce qui place ces dernières dans une position privilégiée pour influer sur les comportements et attitudes des gens, même pour ce qui est de l’épidémie de sida.

Les organisations motivées par la foi—souvent appelées organisations confessionnelles—participent à la riposte au sida depuis les premiers temps de l’épidémie et elles ont souvent été les premières à réagir en offrant des services, des activités d’enseignement et des soins.

L’ONUSIDA, en collaboration avec l’UNFPA, l’OMS, l’OIT et le PNUD, a rassemblé un groupe de travail composé de représentants d’un partenariat regroupant le Secrétariat de l’ONUSIDA, les organismes coparrainants et des organisations confessionnelles afin de tracer les grandes lignes d’une stratégie relative à sa collaboration à venir avec les organisations confessionnelles sur les questions entourant le sida. Cette réunion, qui se tient à Genève du 9 au 11 avril, vise à élaborer une stratégie permettant une riposte mieux coordonnée de toutes les parties prenantes de la lutte contre le sida.

Des communautés religieuses, des mosquées, des temples, des églises, des hôpitaux et des dispensaires sont allés au-devant des populations pour apporter un soutien aux personnes infectées et affectées par le VIH. Elles sont nombreuses à s’être impliquées dans la riposte dès le début de l’épidémie. Leur leadership possède une grande influence sur la vie de nombreux individus et les leaders qui s’expriment de manière responsable sur le sida peuvent avoir un impact important au niveau communautaire et dans le monde.

Les participants analyseront les meilleurs

moyens de travailler avec le vaste éventail

d’organisations confessionnelles œuvrant

dans le domaine du sida et discuteront

des opportunités et des difficultés qui se

présentent.

Cependant la riposte de la communauté religieuse peut aussi être négative. Les personnes vivant avec le VIH ont été ostracisées par certains leaders religieux et communautés confessionnelles. Les approches des méthodes de prévention du VIH et les attitudes à l’égard des personnes exposées à un risque accru d’infection à VIH, telles que les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ont parfois entravé la riposte. Il reste beaucoup à faire pour éradiquer la stigmatisation et la discrimination.

Les organisations confessionnelles apportent une contribution majeure à la lutte mondiale contre le sida, en particulier dans les pays en développement les plus pauvres, où les services liés aux communautés confessionnelles sont parfois (dans certaines régions) la seule source d’assistance sanitaire. Le rapport ARHAP/OMS (2007) a montré que les organisations confessionnelles fournissaient entre 33% et 40% de tous les soins de santé et services de traitement liés au VIH en Zambie et au Lesotho, et calculé qu’entre 30% et 70% de toutes les infrastructures de santé de l’ensemble du continent étaient gérés par des groupes confessionnels.

En outre, il est clair que les communautés confessionnelles sont idéalement placées pour réagir, de la manière la plus large possible, aux problèmes posés par l’épidémie, non seulement en leur qualité de prestataires de services mais aussi (et c’est peut-être le plus important) en tant que réseaux et mouvements qui parviennent au cœur même de la vie communautaire et familiale. Ces organismes sont ainsi des acteurs décisifs dans une riposte au sida holistique, intégrée et possédant de multiples facettes. C’est pour cette raison que l’ONUSIDA explore aujourd’hui les moyens de renforcer son engagement avec les organisations confessionnelles.

Les participants à la réunion analyseront les meilleurs moyens de travailler avec le vaste éventail d’organisations confessionnelles œuvrant dans le domaine du sida et discuteront des opportunités et des difficultés qui se présentent. Le groupe de travail produira une stratégie sur trois à cinq ans qui guidera les efforts déployés par l’ONUSIDA et ses Coparrainants pour consolider une riposte coordonnée au sida avec la communauté confessionnelle.

Elaborer des stratégies pour travailler avec les

Press Release

L’ONUSIDA/le PNUD/l’OMS préoccupés par la durabilité et la mise en place élargie du traitement du VIH

15 mars 2011 15 mars 2011L’ONUSIDA, le PNUD et l’OMS encouragent les pays à tirer parti des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC afin de réduire les coûts et de renforcer l’accès au traitement du VIH

Genève, 15 mars 2011—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se déclarent profondément préoccupés par la durabilité à long terme de l’accès à un traitement abordable du VIH.

Dans un nouveau document de politique (en anglais) diffusé ce jour, l’ONUSIDA, le PNUD et l’OMS exhortent les pays à recourir, le cas échéant, aux flexibilités en matière de propriété intellectuelle et de commerce de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et de la Déclaration de Doha sur l’Accord sur les ADPIC et la santé publique afin de réduire le prix des médicaments antirétroviraux pour en faciliter l’accès à ceux qui en ont le plus besoin.

«Nous sommes vivement préoccupés par l’avenir des programmes de traitement du VIH» a déclaré Paul De Lay, directeur exécutif adjoint du Programme ONUSIDA. «Seul un tiers des personnes qui en ont besoin ont accès au traitement. Étant donné le contexte économique actuel, nous risquons même de rencontrer des difficultés à maintenir ce niveau à long terme. Les pays doivent utiliser tous les moyens à leur disposition, y compris les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, pour garantir la durabilité et un élargissement substantielle de la mise en place des services anti-VIH et atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.»

À la fin 2009, il était estimé que près de 15 millions de personnes avaient besoin d’un traitement antirétroviral du VIH et 5,2 millions y avaient accès.

Au cours des dix dernières années, le coût annuel d’un traitement antirétroviral de première intention dans les pays à faible revenu a diminué de près de 99 % – passant de plus de 10 000 USD par personne en 2000 à moins de 116 USD dans le cadre du schéma thérapeutique antirétroviral de première intention le moins cher recommandé par l’OMS en 2010. Les prix, notamment ceux des traitements de deuxième intention, sont cependant encore trop élevés pour de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire.

«À l’heure actuelle, dans les pays en développement, des millions de personnes dépendent d’un approvisionnement régulier en traitements antirétroviraux de première intention abordables. Si leur traitement est interrompu, ce qui peut entraîner une résistance aux médicaments, ces patients devront passer à un schéma thérapeutique de seconde intention. Ceci peut revenir au moins six fois plus cher que le traitement de première intention» affirme le Dr Gottfried Hirnschall, directeur du département VIH/sida à l’OMS. «Il est désormais plus important que jamais d’exploiter pleinement les flexibilités commerciales et les autres stratégies de réduction des coûts pour produire des médicaments de qualité.»

Une conjoncture économique incertaine aggrave d’autant plus les difficultés. En 2009, le financement alloué à la lutte contre le VIH était moins élevé qu’en 2008. Ceci engendre des problèmes accrus pour les programmes de traitement actuels qui sont confrontés à des réductions budgétaires et des priorités concurrentes. En outre, les propositions d’accords de libre-échange régionaux et bilatéraux peuvent limiter la capacité des pays en développement à utiliser les flexibilités de l’accord sur les ADPIC. Les gouvernements des pays développés comme des pays en développement doivent garantir la conformité de tout accord de libre-échange avec les principes de la Déclaration de Doha.

D’après Jeffrey O’Malley, Directeur du groupe VIH/sida au PNUD, «L’utilisation des flexibilités de l’Accord sur les ADPIC permettra aux pays de délivrer des licences obligatoires et de recourir à d’autres mécanismes prévus par ce même accord et par la Déclaration de Doha pour obtenir l’accès à des médicaments antirétroviraux génériques abordables. Un pays pourrait ainsi être en mesure de produire des médicaments génériques à moindre coût ou, s’il ne dispose pas de capacité de fabrication, d’importer des médicaments génériques moins chers d’un autre pays.»

Au Brésil, les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC ont permis de délivrer une licence obligatoire sur l’éfavirenz et de diminuer de plus de deux tiers le prix du médicament ; la dose de la version générique est ainsi vendue à 0,45 USD au lieu de 1,60 USD. De telles différences de prix ont de profondes répercussions sur la capacité des autorités nationales et d’autres fournisseurs de services à distribuer les traitements antirétroviraux à ceux qui en ont besoin.

Malgré les possibilités offertes par les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC, de nombreux pays n’ont pas encore revu leur législation afin d’y intégrer ces flexibilités. L’ONUSIDA, le PNUD et l’OMS continueront d’aider les pays qui en feront la demande à renforcer l’accès au traitement et leur fourniront une aide technique visant à utiliser les flexibilités de l’Accord sur les ADPIC afin d’élargir l’accès aux médicaments antirétroviraux pouvant sauver des vies.

En 2010, l’ONUSIDA et l’OMS ont lancé l’initiative Traitement 2.0 qui a pour but d’accélérer l’accès à des diagnostics et à des associations de médicaments moins chers, plus efficaces et mieux tolérés. Il convient de poursuivre les efforts pour stimuler une innovation essentielle dans le développement de nouveaux médicaments et pour appuyer de nouvelles approches en matière de propriété intellectuelle. L’intégration et l’utilisation des flexibilités disponibles dans le cadre de l’Accord sur les ADPIC seront cruciales pour élargir l’accès au traitement contre le VIH dans les années à venir.

Contact

Contact

- ONUSIDA Genève

- Sophie Barton-Knott

- tél. +41 22 791 1697

- bartonknotts@unaids.org

- PNUD Genève

- Adam Rogers

- tél. +41 22 917 85 41

- adam.rogers@undp.org

- OMS Genève

- Tunga Namjilsuren

- tél. +41 22 791 1073

- namjilsurent@who.int

Centre de presse

Centre de presse

Press Release

La Commission mondiale sur le VIH et le droit examine les barrières juridiques qui font obstacle aux progrès de la riposte au sida dans la région Asie-Pacifique

16 février 2011 16 février 2011Bangkok, 16 février 2011 – Trente ans après le diagnostic des premiers cas de VIH, 90 % des pays de la région Asie-Pacifique restent dotés de pratiques et de lois qui font obstacle aux droits des personnes vivant avec le VIH et de celles qui sont exposées à un risque élevé d’infection.

Dans le cadre de l’action mondiale engagée pour faire tomber les obstacles aux progrès de la riposte au sida, des décisionnaires et des militants communautaires se réuniront le 17 avril à Bangkok avec des experts de la Commission mondiale sur le VIH et le droit pour la première d’une série de dialogues régionaux qui seront organisés à travers le monde.

La Commission mondiale sur le VIH et le droit est un organe indépendant composé de quelques uns des spécialistes du VIH, des droits humains et des questions juridiques les plus respectés au monde. Lors de cette semaine de dialogues, environ 150 participants venant de 22 pays discuteront et débattront des expériences vécues dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique par des populations clés, notamment des personnes vivant avec le VIH, confrontées à des environnements sociaux et juridiques restrictifs et habilitants.

Selon Mme Helen Clark, Administratrice du PNUD, « la loi et son application peuvent avoir un impact profond sur la vie des personnes, en particulier de celles qui sont marginalisées et privées d’autonomie. La loi est un instrument puissant pour lutter contre la stigmatisation, promouvoir la santé publique et protéger les droits humains. Nous avons beaucoup à apprendre des expériences positives et négatives vécues dans la région sur les relations mutuelles entre la loi, la réforme de la législation, les pratiques d’application des lois et les ripostes de santé publique ».

Dans la région, la loi et l’application de la loi restent souvent à la traîne par rapport aux politiques nationales de lutte contre le VIH – ce qui a pour résultat de minimiser la portée et l’efficacité des programmes de prévention, de traitement et de soins du VIH. Par exemple, 19 pays continuent de criminaliser les relations sexuelles entre personnes de même sexe et 29 pays criminalisent certains aspects du commerce du sexe. De nombreux pays de la région imposent une incarcération obligatoire des personnes qui consomment des drogues et, dans certains cas (huit pays d’Asie), les délits liés aux drogues sont sanctionnés par la peine de mort.

« Dans la région Asie-Pacifique, et dans le monde, il y a de trop nombreux exemples de pays dotés de lois, politiques et pratiques qui punissent les personnes ayant besoin de services de prise en charge du VIH, au lieu de les protéger. Là où la loi ne permet pas de faire progresser la justice, c’est le progrès qui piétine » a déclaré M. Michel Sidibé, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), qui participera au dialogue de la Commission à Bangkok. « Faire progresser les droits humains et l’égalité des sexes serait non seulement une victoire pour la riposte au sida, mais aussi pour le développement humain considéré dans son ensemble ».

Répondant au nom de la Commission mondiale sur le VIH et le droit, l’Honorable Michael Kirby, Commissaire et Co-président du Groupe consultatif technique de la Commission, a déclaré : « l’efficacité de la riposte au VIH ne dépendra pas seulement de l’élargissement et de l’intensification de la prévention, du traitement et des soins du VIH, mais aussi du fait que l’environnement social et juridique soutiendra ou, à l’inverse, ralentira les programmes destinés aux plus vulnérables. Il faut des mesures politiques et juridiques efficaces et audacieuses pour atteindre les communautés vulnérables et les personnes exposées au risque ».

Présenté par la Commission mondiale sur le VIH et le droit, le dialogue régional est conjointement organisé par le PNUD et l’ONUSIDA en partenariat avec la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) des Nations Unies. À la mi 2010, les États Membres de la CESAP ont voté la Résolution 66/10 en vertu de laquelle les pays se sont engagés à s’attaquer aux obstacles politiques et juridiques à des ripostes efficaces au VIH.

« Je suis fière que, dans notre région, nous ayons fait preuve d’une volonté collective aussi forte pour nous attaquer à ces questions difficiles » a déclaré Mme Noeleen Heyzer, Sous-secrétaire générale des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la CESAP. « En adoptant la Résolution 66/10, nos États Membres ont souligné à quel point il est urgent de garantir un accès universel à des programmes complets de prévention, de traitement, de soins et d’appui. Favoriser la mise en place d’un environnement politique et juridique juste et équitable, en accordant une attention particulière aux populations clés, est une avancée majeure en direction de la réalisation de ces objectifs ».

Note aux rédacteurs :

La Commission mondiale sur le VIH et le droit a été lancée en juin 2010 par le PNUD au nom de la famille de l’ONUSIDA pour fournir un leadership mondial sur les questions juridiques et de droits humains liées au VIH. Elle a pour mission d’analyser ce que l’on sait des relations mutuelles entre les environnements juridiques, les droits de la personne et le VIH, de favoriser un dialogue public éclairé par le concret sur le besoin de lois et de politiques respectueuses des droits dans le contexte du VIH, et d’identifier des recommandations claires et applicables, assorties d’un plan de suivi concret. (www.hivlawcommission.org)

La Commission est composée comme suit : Fernando Henrique Cardoso, ancien Président du Brésil (Brésil, Présidence de la Commission), le Juge Edwin Cameron (Afrique du Sud), Mme Ana Helena Chacón-Echeverría (Costa Rica), M. Charles Chauvel (Nouvelle-Zélande), le Dr. Shereen El Feki (Égypte, Vice-présidence de la Commission), Mme Bience Gawanas (Namibie), Dame Carol Kidu (Papouasie-Nouvelle-Guinée), l’Honorable Michael Kirby (Australie), l’Honorable Barbara Lee (États-Unis), M. Stephen Lewis (Canada), Son Excellence M. Festus Mogae (Botswana), M. JVR Prasada Rao (Inde), la Professeure Sylvia Tamale (Ouganda), M. Jon Ungphakorn (Thaïlande) et la Professeure Miriam Were (Kenya).