Feature Story

L'Administratrice du PNUD Helen Clark souligne l'importance de l'égalité entre les sexes dans la réalisation des OMD en Papouasie-Nouvelle-Guinée

22 février 2010

22 février 2010 22 février 2010Une version de ce reportage a été initialement publiée sur undp.org

L'Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement, Mlle Helen Clark, a effectué une visite de trois jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où elle a mis en évidence l'existence de possibilités importantes à exploiter pour promouvoir les investissements dans les services publics, émanciper les femmes et faire avancer le plan d'action pour le développement du pays.

Photo : PNUD

L'Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement, Mlle Helen Clark, a mis l'accent sur les questions relatives au VIH pendant sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée (PNG). Dans ses réunions avec les hauts représentants et d'autres fonctionnaires du Gouvernement, elle souligné que « le système des Nations Unies pour le développement [était] prêt à poursuivre sa collaboration avec le Gouvernement et le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée, afin de surmonter les problèmes actuels de développement et d'accélérer les avancées sur la voie des Objectifs du Millénaire pour le développement, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'émancipation des femmes et de la lutte contre l'épidémie de VIH/sida ».

Dans les locaux du Programme du PNUD pour le développement du leadership axé sur le VIH, dirigé par la Friends Foundation dans la banlieue de Gerehu, Mlle Clark a loué le programme pour le soutien qu'il apporte aux personnes retournant dans leurs communautés afin de trouver des manières innovantes de riposter à l'épidémie de sida. Les initiatives visent notamment à aider les orphelins et à réduire la stigmatisation et la discrimination. Elle a également rencontré les membres d'une des trois unités spécialisées dans les violences sexuelles familiales, au poste de police de Boroko à Port Mores. Le rôle de ces unités est d'aider les victimes de violence fondée sur le sexe et domestique.

La triste vérité est que les endroits où nous constatons les retards les plus importants dans la réalisation des OMD sont souvent ceux où peu d'attention est accordée à la condition des femmes et des filles.

Mlle Helen Clark, Administratrice du Programme des Nations Unies pour le développement

Mlle Clark a participé en compagnie de M. Paul Tiensten, Ministre du plan et du développement des districts, au lancement du Second rapport national d'activité sur les OMD. Comme le montre le rapport, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est pas actuellement en mesure d'atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, en ce qui concerne notamment la riposte au VIH, la réduction de la mortalité maternelle et infantile et la promotion de l'égalité entre les sexes.

« La triste vérité est que les endroits où nous constatons les retards les plus importants dans la réalisation des OMD sont souvent ceux où peu d'attention est accordée à la condition des femmes et des filles », a-t-elle déclaré.

Lors de l'ouverture du Forum national sur l'égalité et la participation des femmes : un avenir meilleur pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, coprésidé par Mlle Clark et Dame Carol Kidu, Ministre du développement communautaire, le débat s'est axé sur la nécessité d'accroître les moyens d'expression et de participation des femmes en politique, dans le but de promouvoir la démocratie, de faire progresser l'égalité des sexes et d'arriver à un développement durable pour tous.

La participation des femmes aux processus décisionnels est un problème de premier plan en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où règne une importante violence fondée sur le sexe associée à une prévalence élevée du VIH chez les femmes et les filles âgées de 15 à 29 ans. Le pays ne compte à ce jour qu'une seule femme députée et des initiatives sont en cours visant à réserver aux femmes 22 sièges au parlement national.

« Pour accélérer le développement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est primordial de mettre en oeuvre des actions destinées à promouvoir l'égalité des sexes, notamment en favorisant la scolarisation des filles, en améliorant la santé maternelle, en luttant contre la violence fondée sur le sexe et en garantissant une représentation féminine aux postes clés du Gouvernement », a déclaré Mlle Clark. « La mobilisation du potentiel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée passe par une égalité des chances dans la vie pour les femmes et les hommes », a-t-elle ajouté

L'Administratrice du PNUD Helen Clark souligne l'

Coparrainants:

Feature Story

Le PNUD engage les communautés namibiennes dans un débat sur le VIH

01 février 2010

01 février 2010 01 février 2010Une version de ce reportage a été initialement publiée sur www.undp.org

Les débats communautaires se sont révélés efficaces pour lutter contre le VIH en Namibie. Photo : PNUD-Namibie

Qu'est-ce qui incite les gens à avoir plus d'un partenaire sexuel à la fois ? « Désir sexuel et satisfaction » ; « C'est la norme culturelle et sociale » ; « La pauvreté et la faim ; c'est une façon de survivre ». Ce sont là quelques-unes des conclusions d'un débat mené par plusieurs communautés de la région de Caprivi, dans le nord-est de la Namibie, sur ce qu'on appelle les « partenariats multiples et simultanés ». Dans cette région du pays la plus touchée par l'épidémie de VIH, les données ont montré qu'une femme enceinte sur trois vivait avec le virus en 2008.

Ce débat communautaire, qui s'est tenu fin 2009, fait partie d'une série de débats organisés dans tout le pays, dans le cadre d'un programme national qui encourage les communautés à dialoguer sur les causes du VIH et du sida, de manière à faciliter la lutte contre l'épidémie au niveau local.

Autrefois, le mariage voulait dire quelque chose. A présent ce n'est plus le cas, et hommes et femmes ont de nombreux partenaires sexuels.

Un participant au projet du PNUD « Renforcement des capacités communautaires par le dialogue ». Décembre 2009.

Le programme, connu sous le nom de « Renforcement des capacités communautaires par le dialogue » est placé sous l'égide du Ministère namibien de la décentralisation, du logement et du développement rural, et bénéficie du concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Namibie.

La propagation rapide du VIH en Namibie est imputable principalement aux partenariats multiples et simultanés. « Autrefois, le mariage voulait dire quelque chose. A présent ce n'est plus le cas, et hommes et femmes ont de nombreux partenaires sexuels », affirme l'un des participants.

« En réunissant des hommes, des femmes et tous ceux touchés par le VIH, on leur permet de se faire entendre, de faire connaître leurs besoins et d'influencer les décisions prises dans la lutte contre le VIH », déclare le responsable de ce programme du PNUD, Immanuel Mwilima.

Ce programme est une méthodologie testée et éprouvée visant à renforcer la capacité des communautés à identifier les préoccupations, à envisager des solutions et à esquisser un plan d'action dans la lutte contre le sida.

Des membres des communautés locales manipulant des préservatifs à l'occasion d'un débat communautaire sur les partenariats multiples et simultanés à Katima Mulilo, dans la région de Caprivi.

Photo : PNUD-Namibie

Cette approche encourage les débats fondés sur la confiance et le respect mutuel. Selon M. Henk Van Renterghem, Coordonnateur de l'ONUSIDA en Namibie, les débats communautaires offrent une occasion unique de renforcer la capacité des communautés à interpeller l'administration locale et les partenaires du développement sur la question des ressources affectées à la riposte au sida.

“« Les communautés sont trop souvent considérées comme les bénéficiaires passifs des interventions sur le VIH. Elles sont insuffisamment consultées dans les processus descendants destinés à recenser les besoins et les priorités », affirme M. Van Renterghem.

Les communautés sont trop souvent considérées comme les bénéficiaires passifs des interventions sur le VIH. Elles sont insuffisamment consultées dans les processus descendants destinés à recenser les besoins et les priorités.

M. Henk Van Renterghem, Coordonnateur de l'ONUSIDA en Namibie.

A ce jour, les communautés de neuf régions ont entamé des débats sur ces questions avec des résultats impressionnants. Dans la région de Caprivi, des chefs traditionnels ont donné l'exemple, en participant volontairement à des séances de conseil et en se prêtant à des tests de dépistage, s'attaquant à la stigmatisation liée à ce comportement. L'un des chefs a déclaré : « Il est choquant de constater que tant de membres de nos familles et de nos proches sont morts des suites du sida… Si ce programme avait été lancé plus tôt, ces gens-là seraient encore en vie. »

De nombreux obstacles demeurent toutefois. Par exemple, 17,8% des femmes enceintes sont séropositives en Namibie. « L'une des principales difficultés que rencontrent les communautés rurales au niveau de l'accès aux services de traitement, de soins et d'appui est l'isolement social, la discrimination et les mentalités et pratiques culturelles dont sont victimes les séropositifs. Le programme offre aux communautés la chance de se pencher sur leurs pratiques, normes et valeurs culturelles », affirme Lebogang Motiana, Représentant résident adjoint du PNUD en Namibie. Tout en comptant parmi les cinq pays les plus touchés par le VIH dans le monde, la Namibie enregistre à présent un recul du nombre des personnes séropositives par rapport au niveau record de 22% atteint en 2002.

Le PNUD engage les communautés namibiennes dans u

Coparrainants:

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Reportages:

Nouvelles du terrain : Le Directeur du département VIH/sida de l’OMS visite un centre de traitement qui fait œuvre de pionnier en Namibie (29 juin 2009)

Un projet de grande ampleur permet à des pays clés d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe de mieux « connaître leur épidémie » (12 mai 2009)

Une consultation organisée pour débattre de la définition et des méthodes de mesure des partenariats sexuels simultanés (24 avril 2009)

Parler de la campagne OneLove en Afrique australe (6 février 2009)

Related

Feature Story

Pérou: Nouvelle campagne de lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH

11 décembre 2009

11 décembre 2009 11 décembre 2009 Luis Agois, Président du Conseil de la presse péruvienne; Renate Ehmer, Coordonnatrice de l’ONUSIDA pour le Pérou, l’Equateur et la Bolivie et Jorge Chediek, Représentant résident du système des Nations Unies, lors du lancement de la nouvelle campagne.

Luis Agois, Président du Conseil de la presse péruvienne; Renate Ehmer, Coordonnatrice de l’ONUSIDA pour le Pérou, l’Equateur et la Bolivie et Jorge Chediek, Représentant résident du système des Nations Unies, lors du lancement de la nouvelle campagne. Photo: ONUSIDA/PNDU/CPP

Au Pérou, 76 000 personnes vivent avec le VIH. Même si la prévalence du VIH au sein de la population est relativement faible (0,5 %), les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les communautés transsexuelles sont durement frappés par l’épidémie, avec une prévalence estimée respectivement à 10,8 % et 32 %.

Toute une série de préjugés sociaux complexes font que les personnes vivant avec le VIH sont souvent victimes de discrimination sur leur lieu de travail et dans l’ensemble de la société.

Pour lutter contre la stigmatisation chez les personnes vivant avec le VIH au Pérou, une nouvelle campagne a été lancée en novembre 2009, à l’initiative conjointe de l’ONUSIDA, du PNUD et du Conseil de la presse péruvienne.

L’objectif de la campagne multimédias intitulée «Une image contre la stigmatisation et la discrimination causées par le VIH et le sida» est de créer un environnement de soutien, dépourvu de discrimination et de peur, pour les personnes vivant avec le VIH.

D’après les estimations des organisations de la société civile, de plus en plus de crimes haineux sont commis chaque année, dont la plupart demeurent impunis.

Renate Ehmer, Coordonnatrice de l’ONUSIDA pour le Pérou, l’Equateur et la Bolivie

S’exprimant lors du lancement de cette campagne, le Président du Conseil de la presse péruvienne, Luis Agois, a noté le rôle que les médias peuvent jouer. «Notre contribution est la diffusion de cette campagne dans les médias, initiative à laquelle l’ensemble de la presse péruvienne s’est unie avec enthousiasme.»

Selon Jorge Chediek, Coordonnateur résident du système des Nations Unies, la peur de répercussions sociales et la discrimination pouvant naître d’un test positif font que de nombreux Péruviens évitent de connaître leur statut VIH, ce qui met en danger leur santé. «Par voie de conséquence, ils ne peuvent pas avoir accès au traitement, et, au Pérou, le traitement contre le VIH est gratuit.»

Renate Ehmer, Coordonnateur de l’ONUSIDA pour le Pérou, l’Equateur et la Bolivie a souligné combien les manifestations extrêmes de la stigmatisation et de la discrimination engendraient violence, «crimes haineux; assassinats d’hommes et de femmes à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité sexuelle.»

“Estimates by civil society organizations reveal that an increasing number of hate crimes are taking place every year, most of which go unpunished,” Ms Ehmer continued.

The campaign brings together Peruvian celebrities and people living with HIV who appear on posters and brochures and distributed nation-wide.

The high profile participants include Javier Velasquez Quesquen, Head of the Cabinet of Ministers; Javier Villa Stein, President of the Judiciary; Oscar Ugarte, Minister of Health; Jose Antonio Garcia Belaunde, Minister of Foreign Affairs; Antonio Brack, Minister of Environment; Monsignor Bambaren, Nolberto Solano, football players, members of the music group Grupo 5 and comedian Carlos Alvarez as well as Economist Hernando de Soto.

Two short films have also been produced as part of the campaign and can be watched here:

An image against stigma and discrimination caused by HIV and AIDS vol 1

An image against stigma and discrimination caused by HIV and AIDS vol 2

Pérou: Nouvelle campagne de lutte contre la stigm

Coparrainanats:

Multimedia:

Une image contre la stigmatisation et la discrimination causées par le VIH et le sida, vol. 1 (en espagnol)

Une image contre la stigmatisation et la discrimination causées par le VIH et le sida vol.2 (en espagnol)

Reportages:

Elaboration d’indicateurs sur la stigmatisation et la discrimination liées au VI (30 novembre 2009)

Le Royaume-Uni lance l’Indicateur de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (30 novembre 2009)

Publications:

Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical part of national AIDS programmes (pdf, 598 Kb) (en anglais)

Stigmatisation, discrimination et violations des droits de l’homme associées au VIH – Etudes de cas des interventions réussies (pdf, 1.13 Mb)

Feature Story

La Journée mondiale sida célébrée par le Bureau de l’ONUSIDA à Washington

30 novembre 2009

30 novembre 2009 30 novembre 2009En collaboration avec 26 organisations de la société civile, le Programme des Nations pour le Développement (PNUD), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et la Banque mondiale, l’ONUSIDA accueille un déjeuner le 1er décembre, qui couronne une série de forums politiques sur le VIH, les droits humains et les populations clés à risque.

Au cours de ces derniers mois, l’ONUSIDA a reçu des dirigeants venus du monde entier à Washington, DC, pour débattre des questions de droits humains en matière de lutte contre le VIH dans trois populations clés à risque : le 16 septembre, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ; le 15 octobre, les professionnel(le)s du sexe ; et le 12 novembre, les personnes qui s’injectent des drogues. Un représentant de chacun de ces groupes abordera les droits humains et l’accès universel. Des représentants de la société civile feront part de leurs recommandations au Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. Le Représentant des Etats-Unis, Jim McDermott (Etat de Washington), prononcera une allocution spéciale.

Related

AIDS care in the Californian desert

AIDS care in the Californian desert

12 février 2019

UNAIDS is awarded the Science and Medicine Award at the 25th Annual Steve Chase Awards

UNAIDS is awarded the Science and Medicine Award at the 25th Annual Steve Chase Awards

12 février 2019

Call for a broader vision for harm reduction

Call for a broader vision for harm reduction

09 novembre 2018

Feature Story

PNUD : la vulnérabilité des migrantes bangladaises vis-à-vis du VIH à l’étranger

27 novembre 2009

27 novembre 2009 27 novembre 2009

Photo: PNUD

Dans les États arabes où elles ont migré pour travailler, de nombreuses Bangladaises sont soumises à un dépistage obligatoire du VIH et expulsées s’il s’avère qu’elles vivent avec le virus. Elles sont en outre souvent victimes d’agressions physiques et sexuelles commises par leurs employeurs. Telles sont les conclusions accablantes d’un rapport publié cette semaine par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme Ovibashi Karmi Unnayan (OKUP) du pays.

Le rapport, intitulé HIV vulnerabilities faced by women migrants: from Bangladesh to the Arab States (Vulnérabilités vis-à-vis du VIH des migrantes originaires du Bangladesh dans les États arabes) examine les problèmes sur les plans sanitaire, social et économique, souvent graves, que rencontrent nombre de femmes ayant choisi de quitter leur pays d’origine pour trouver du travail, la plupart du temps comme employée de maison.

Si la migration ne constitue pas en soi un facteur de risque d’infection à VIH, il n’en reste pas moins que les conditions dans lesquelles certains travailleurs émigrent et vivent dans le pays d’accueil les rendent extrêmement vulnérables vis-à-vis du VIH.

Dr Salil Panakadan, Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays

Les travailleurs migrants en général soutiennent fortement l’économie du Bangladesh. « Les gains qu’apportent les travailleurs migrants sur le plan économique sont énormes. En 2007, ils représentaient près de 9,4% du PIB du Bangladesh », indique Stefan Priesner, Directeur du PNUD dans le pays. « Il est donc essentiel d’offrir un appui et de bonnes conditions de travail aux travailleurs migrants tout au long de leur séjour à l’étranger. »

Le rapport s’appuie sur quelque 250 entretiens réalisés avec des migrantes qui ont fait part des nombreuses épreuves qu’elles doivent affronter, notamment les longues durées de travail, l’irrégularité du versement de leur salaire et la maltraitance physique et sexuelle. Cette situation peut avoir pour conséquence d’accroître leur vulnérabilité. En effet, quand parfois elles s’enfuient, elles se trouvent exposées à d’autres formes d’exploitation, telles que le commerce du sexe forcé et la traite, ce qui augmente considérablement leur risque de contracter l’infection à VIH. Souvent, quand on découvre qu’elles sont séropositives après leur avoir fait subir un dépistage involontaire, on les renvoie dans leur pays.

« Si la migration ne constitue pas en soi un facteur de risque d’infection à VIH, il n’en reste pas moins que les conditions dans lesquelles certains travailleurs émigrent et vivent dans le pays d’accueil les rendent extrêmement vulnérables vis-à-vis du VIH », affirme le Dr Salil Panakadan, Coordonnateur de l’ONUSIDA dans le Pays. « Dans bien des cas, le dépistage du VIH, tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil, entraîne une violation des droits des migrants, car il est pratiqué sans leur consentement, sans qu’ils reçoivent des conseils et un appui, ou dans le non-respect de la confidentialité. »

Shakirul Islam, Président et chercheur principal de l’OKUP, affirme aussi que la vulnérabilité des travailleuses migrantes vis-à-vis du VIH est une préoccupation majeure. « L’analyse des conditions dangereuses dans lesquelles les Bangladaises émigrent pour trouver du travail indique que l’absence de lois et de textes réglementaires concernant le processus d’embauche des employées de maisons étrangères et les conditions médiocres dans lesquelles elles doivent travailler une fois sur place rendent les femmes extrêmement vulnérables et ne font que les exposer davantage au risque d’infection à VIH. »

Il soutient en outre que davantage d’efforts pourraient être déployés pour tenter de remédier à cette situation. « Une autre lacune concerne le caractère inapproprié des informations sur le VIH et autres risques sanitaires que reçoivent les migrants avant leur départ. Fait le plus important, même si les migrants sont pris en compte dans le plan stratégique national de lutte contre le sida, il n’existe pas de riposte au VIH axée spécifiquement sur les travailleurs migrants. »

Il est nécessaire de faire davantage pour veiller au bien-être des travailleuses migrantes qui ont été contraintes de retourner dans leur pays suite à la découverte de leur séropositivité. « Le rapport régional souligne que l’expulsion des migrants séropositifs par le pays d’accueil et le manque de programmes de réinsertion dans le pays d’origine peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leur santé, leur bien-être et leur moyens d’existence ainsi que ceux de leur famille », affirme Caitlin Wiesen, Cheffe de l’équipe VIH au PNUD et Coordinatrice du programme régional sur le VIH. « Il est urgent de mettre en place des programmes efficaces de réinsertion à l’intention des migrants rentrés au pays, de faire en sorte qu’ils aient accès à des services de santé et qu’ils disposent de différents choix en matière de moyens d’existence. »

Les États arabes sont la destination principale de nombreux travailleurs migrants originaires d’Asie, notamment du Bangladesh. Les pays d’accueil ayant fait l’objet de l’étude sont Bahreïn, le Liban et les Émirats arabes unis.

Cette étude fait ressortir que, s’agissant aussi bien de Bahreïn que de Dubaï, il n’existe pas de salaire minimum pour les employées de maison bangladaises, qui ne gagnent qu’une centaine de dollars par mois. Dans ces États, et même au Bangladesh, le droit du travail ne s’applique pas à ce type d’emplois, donc les migrantes ne peuvent obtenir de réparation en cas de préjudice.

« De nombreux travailleurs migrants sont exploités et subissent des mauvais traitements. C’est un problème de portée mondiale, qui nous préoccupe tous », déclare le Dr Khandaker Mosharraf Hossain, Ministre bangladais du Travail, de l’Emploi, de la Protection des expatriés et de l’Emploi à l’étranger. « Les pays d’accueil et d’origine endossent la même responsabilité, à savoir mettre en œuvre des politiques et des programmes de protection. Des progrès sont néanmoins en cours : les pays d’accueil et d’origine dialoguent davantage, ce qui nous permet de veiller au respect et à la protection des droits des migrants qui se trouvent à l’étranger. »

L’étude portant sur le Bangladesh fait l’objet d’une des parties consacrées chacune à un pays dans le rapport intitulé HIV vulnerabilities faced by women migrants: from Asia to the Arab states (Vulnérabilités vis-à-vis du VIH des migrantes originaires d’Asie dans les États arabes) publié en mars dernier.

PNUD : la vulnérabilité des migrantes bangladaise

Coparrainant:

Reportages:

Les établissements d'enseignement professionnel chinois jouent un rôle essentiel dans l'éducation sur le sida (16 octobre 2009)

Travailleurs migrants et vulnérabilité au VIH dans les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est (18 mai 2009)

Never abandon, never give up : un film de l’OIT permet aux travailleurs migrants en Chine de s’attaquer à la stigmatisation liée au sida (30 avril 2009)

Un nouveau rapport montre une vulnérabilité accrue au VIH chez les migrantes originaires d'Asie dans les Etats arabes (10 mars 2009)

Publications:

Vulnérabilités vis-à-vis du VIH des migrantes originaires du Bangladesh dans les États arabes (en anglais)

Vulnérabilités vis-à-vis du VIH des migrantes originaires d’Asie dans les États arabes (en anglais)

Migrants et VIH : Le Club Far Away from Home

Politique générale – Le VIH et la migration internationale de la main d’œuvre

Related

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

12 décembre 2022

Feature Story

More needs to be done to help young people most at risk of HIV infection

10 août 2009

10 août 2009 10 août 2009

Credit: UNAIDS/O.O'Hanlon

In general, HIV prevention services in the Asia region are currently not reaching young people who are most at risk of infection, which include those who inject drugs, who engage in unprotected male to male sex and those involved in sex work and their clients. In order to address this situation the Asia Pacific Regional UN Coordination Group on Most at Risk Young People hosted a symposium at the IX International Congress on AIDS in Asia and the Pacific.

According to epidemic models presented in the 2008 AIDS in Asia Commission report, over 95% of all new HIV infections in the Asia region occur among such most at risk young populations. However, over 90% of resources for young people as a group are spent on low-risk youth, who represent less than 5% of infections.

Entitled "HIV prevention and most at risk young people", the event was sponsored jointly by UNFPA, UNICEF, UNESCO, UNAIDS, UNDP, WHO and is supported by 7Sisters, the Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS. It examined, among other issues, how the specific needs of most at risk young people should be addressed, what works and what doesn't and how partnerships between youth, NGOs and government can be strengthened.

The symposium discussed the nexus of unsafe sexual behaviours among most at risk young people where a number of such practices coexist in the same environment. Sex work, drug use and unprotected sex with multiple partners can all occur in the same social network. Therefore, participants looked at an approach which addresses a multiplicity of needs, meshing and coordinating previously implemented programmes and ensuring a youth-friendly approach.

A comprehensive, evidence-informed response, it was argued, requires firm commitment from donors and governments to address the specific needs of most at risk young people, and an examination of the contexts in which these risks occur. The engagement of this group in developing the policies, programmes and processes that directly affect and benefit them is seen as a prerequisite. Young people played an active and central role in this event as the practical aspect of exactly how to get youth involved in decision making was explored.

Specific objectives of the meeting also included promoting awareness among policy makers and programme planners on the urgent need for HIV prevention for most at risk young people and encouraging increased collection, analysis and use of data on this key group to support advocacy efforts and inform budget allocation priorities. Sharing experience of programming in this area, both positive and not so positive, was on the agenda too.

Among those taking part in the event were the UNFPA's Deputy Executive Director (Programme), Purnima Mane. UNESCO’s Jan de Lind van Wijngaarden, and UNICEF’s Margaret Sheehan spoke on behalf of the Asia Pacific Regional UN Coordination Group on Most at Risk Young People. James Chau, member of the AIDS2031 initiative, UNAIDS Goodwill Ambassador and Chinese television presenter facilitated the panel discussion. The panel also involved representatives of the medical profession, NGOs, health ministries and representatives of young people involved in sex work, drug use and male to male sex.

More needs to be done to help young people most a

IX International Congress on AIDS in Asia and the Pacific

Cosponsors:

Partners:

7Sisters, the Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/AIDS

Feature stories:

International Harm Reduction conference opens in Bangkok (20 April 2009)

OPINION: HIV and drugs: two epidemics - one combined strategy (20 April 2009)

Swing and Sisters: HIV outreach to sex workers in Thailand (19 March 2009)

Injecting drug use and HIV: Interview with UNAIDS Team Leader, Prevention, Care and Support team (11 march 2009)

OPINION: Silence on harm reduction not an option (11 March 2009)

Spotlight: men who have sex with men and HIV (16 February 2009)

Hidden HIV epidemic amongst MSM in Eastern Europe and Central Asia (26 January 2009)

HIV prevention hampered by homophobia (13 January 2009)

Publications:

UNAIDS Action Framework: Universal Access for Men who have Sex with Men and Transgender People (pdf, 323 Kb.)

Framework for monitoring and evaluating prevention programmes for most-at-risk-populations (pdf, 1.49 Mb.)

Policy Brief: HIV and Sex between men (pdf, 277 Kb.)

Related

Feature Story

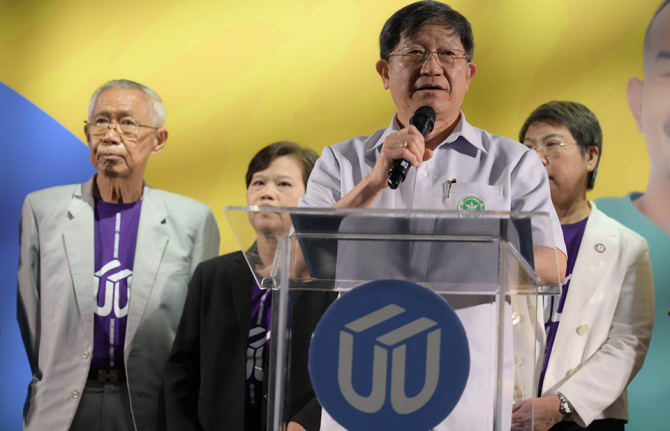

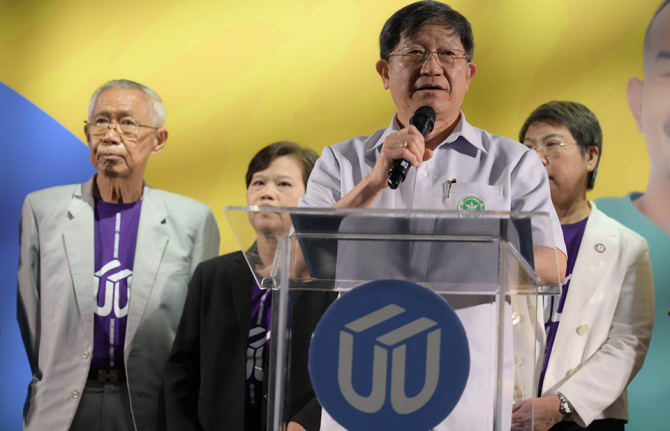

Les Coparrainants de l’ONUSIDA arrivent en force pour le 9ème ICAAP

09 août 2009

09 août 2009 09 août 2009

Les 10 Coparrainants de l’ONUSIDA démontrent une forte présence alors que des milliers de délégués convergent vers Bali, Indonésie, pour partager idées, connaissances, meilleures pratiques, enseignements tirés et résultats de recherches dans le cadre du 9ème Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique (ICAAP).

Les Coparrainants font partie intégrante de la riposte des Nations Unies à l’épidémie mondiale de sida, et l’ONUSIDA rassemble leurs efforts et leurs ressources.

Faisant écho au thème du Congrès, ‘Responsabiliser les individus – renforcer les réseaux’, les Coparrainants organisent et présentent des symposiums, des ateliers de développement des compétences et des réunions satellites qui réunissent nombre de participants issus de tout un éventail de disciplines, dans le but d’aider à établir et à maintenir des partenariats pour soutenir la riposte au sida dans la région.

Plusieurs événements sont des initiatives conjointes des Coparrainants. Par exemple, le symposium sur la ‘prévention du VIH et les jeunes les plus à risque’, qui se tient le 10 août, est parrainé par l’UNFPA, l’UNICEF, l’UNESCO, le PNUD, l’OMS et l’ONUSIDA. Le symposium, organisé par le Groupe de coordination des Nations Unies pour la région de l’Asie et du Pacifique sur les jeunes les plus exposés au risque d’infection, se penche sur les besoins spécifiques à cette population qui n’est, en général, pas atteinte par les services de prévention du VIH. Cela comprend les consommateurs de drogues injectables, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients. Des représentants de ces groupes participeront également à la discussion en panel – un nouvel exemple de la manière dont les activités des Coparrainants au Congrès entendent impliquer les populations clés.

Parmi d’autres exemples des activités des Coparrainants, on citera notamment la collaboration du PNUD, de l’OIT et de l’ONUSIDA (avec l’Initiative conjointe des Nations Unies sur la mobilité et le VIH/sida en Asie du Sud-Est) à l’occasion d’un symposium qui se tiendra le 12 août, intitulé ‘L’impact de la crise financière sur la migration de la main-d’œuvre et le VIH’, où ils apporteront leur expertise respective concernant cette question pressante au niveau international. Le HCR, avec l’ONUSIDA, organise une session satellite le 12 août, qui s’intitule ‘Opportunités et défis de la lutte contre le VIH parmi diverses populations humanitaires’. Le PAM utilisera une session satellite, le 11 août, pour étudier le rôle vital de la nutrition et de la sécurité alimentaire pour les personnes vivant avec le VIH et, en compagnie de ses partenaires, réfléchira aux ‘Modèles destinés à intégrer la nutrition et la sécurité alimentaire dans les soins, le soutien et l’appui en matière de VIH dans la Région de l’Asie : Opportunités et défis’.

La Banque mondiale fait également la promotion, le 10 août, du film Suee (Aiguille) par la lauréate du festival du film de Cannes, Sai Paranjpye, qui traite de la vie des consommateurs de drogues injectables et de la stigmatisation liée au sida à laquelle ils sont confrontés. Le film est issu d’une compétition organisée par le Development Marketplace pour la région de l’Asie du Sud, un programme de subvention dirigé par la Banque et appuyé par une gamme de partenaires dont l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’ONUDC et le PNUD.

Une multitude d’autres activités menées par les Coparrainants se tiennent au cours des cinq jours du Congrès, et plusieurs de ces événements seront décrits sur le site web de l’ONUSIDA au fur et à mesure de la progression des travaux de l’ICAAP.

L’ONUSIDA et ses 10 Coparrainants s’emploient à apporter un soutien technique aux pays pour les aider à mettre en œuvre leurs plans nationaux de lutte contre le sida. Une ‘répartition des tâches’ oriente l’appui technique fourni pour améliorer la coordination, éviter les chevauchements et dispenser la meilleure assistance disponible. Chacun des organismes coparrainants est chef de file dans au moins un domaine technique. Ces organisations sont les suivantes :

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)

Les Coparrainants de l’ONUSIDA arrivent en force

Coparrainants:

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR)

Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)

Programme alimentaire mondial (PAM)

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

Organisation internationale du Travail (OIT)

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Reportages:

Réunion du Comité des Organismes coparrainants de l’ONUSIDA (6 avril 2009)

Liens externes:

Le 9ème Congrès international sur le sida en Asie et dans le Pacifique (en anglais)

Related

Feature Story

Michelle Obama se rend sur des lieux d’exécution de projets du PNUD à Moscou

08 juillet 2009

08 juillet 2009 08 juillet 2009 Michelle Obama en visite à l’école supérieure d’infirmières de la communauté religieuse de Saint Dimitri, à Moscou.

Michelle Obama en visite à l’école supérieure d’infirmières de la communauté religieuse de Saint Dimitri, à Moscou.Photo : PNUD/Andrei Radkevich

Le 7 juillet, la première dame des États-Unis, Michelle Obama, a visité l’école supérieure d’infirmières de la communauté religieuse de Saint Dimitri, un établissement qui prodigue des soins aux personnes vivant avec le VIH à Moscou. Sur place, elle a insisté sur le fait qu’il convenait d’accorder une place plus importante à l’information et à l’éducation pour lutter contre la stigmatisation et mieux faire connaître les moyens de s’occuper des personnes vivant avec le VIH. Mme Obama, qui était auparavant membre de l’équipe dirigeante des hôpitaux universitaires de Chicago, a également fait part de son expérience dans le domaine des soins de santé et a souligné l’importance de ce type d’activités.

Fondé en 1992, l’établissement enseigne aux infirmières à prodiguer des soins aux personnes vivant avec le VIH, une formation qui s’inscrit dans un projet plus vaste du PNUD, financé par l’Agence des États-Unis pour le Développement international (USAID). L’objectif de l’école supérieure d’infirmières de la communauté religieuse de Saint Dimitri est de contribuer à réduire l’incidence du VIH et du sida en Fédération de Russie, ainsi que les effets de l’épidémie sur la population, en intégrant l’Église orthodoxe russe à la prévention de la propagation de l’épidémie, à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, et à la fourniture de soins et d’appui aux personnes vivant avec le VIH et touchées par le sida.

Sœur Olga, la coordonnatrice du projet, a mis l’accent sur le fait que les personnes nécessitant cette forme d’appui sont bien plus nombreuses, notamment chez les jeunes et les enfants. « Nos sœurs apportent leur aide à des familles dont certains membres sont séropositifs au VIH, ainsi qu’à des enfants séropositifs vivant à l’orphelinat », a-t-elle affirmé.

Le PNUD mène des activités visant à prévenir la propagation du VIH et à limiter les effets du sida. En tant que partenaire du développement et Coparrainant de l’ONUSIDA, qui lui accorde sa confiance, il contribue à faire en sorte que le VIH soit au centre des stratégies nationales de développement et de réduction de la pauvreté. Le PNUD aide également les pays à renforcer leurs capacités à mobiliser tous les niveaux du gouvernement et de la société civile, dans le but de produire une riposte efficace et coordonnée à l'épidémie. Il contribue enfin à protéger les droits des personnes vivant avec le VIH, des femmes et des populations vulnérables. Parce que le VIH est un problème qui touche toute la planète, le PNUD soutient ces efforts nationaux en transmettant des connaissances, en fournissant des ressources et en faisant part des meilleures pratiques du monde entier.

Pour plus d’informations, consultez le site hivrussia.ru (en russe) et le site Internet du PNUD-Russie (en anglais et russe).

Michelle Obama se rend sur des lieux d’exécution

Coparrainantssponsors:

Partenaires:

USAID (en anglais)

Reportages:

Consultation sur la prévention du VIH en Fédération de Russie (10 mars 2009)

L’épidémie cachée de VIH chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en Europe orientale et en Asie centrale (26 janvier 2009)

En Russie, « Les artistes contre le sida » aident à combattre la stigmatisation et la discrimination (17 novembre 2008)

Related

Feature Story

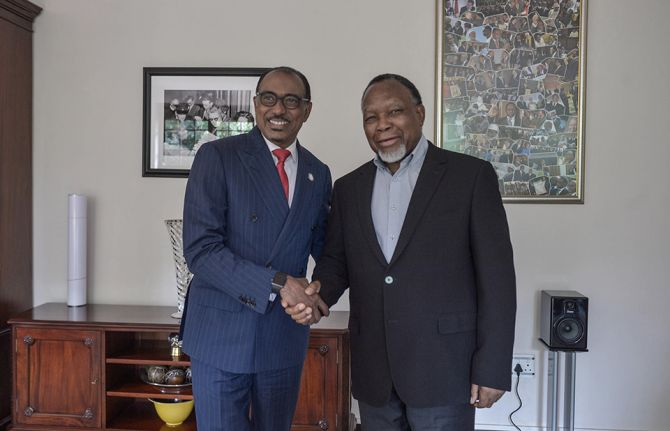

Michel Sidibé rencontre l'Administratrice du PNUD

04 juin 2009

04 juin 2009 04 juin 2009

UNAIDS Executive Director Michel Sidibé met UNDP Administrator Helen Clark, 3 June 2009.

Credit: UNDP

Le 3 juin 2009, le Directeur exécutif de l'ONUSIDA, M. Michel Sidibé, a rencontré l'Administratrice du PNUD, Mme Helen Clark, au siège du PNUD à New York. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) fait partie des organismes coparrainants du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

M. Sidibé et Mme Clark ont discuté des possibilités d'utiliser au maximum les avantages comparatifs du PNUD dans les pays, afin de soutenir les efforts nationaux visant à réaliser l'accès universel à la prévention, au traitement, à la prise en charge et à l'appui en matière de VIH, tel que cela est exposé dans le Cadre de résultats de l'ONUSIDA (2009–2011). Le Cadre de résultats appelle d'une part, à optimiser les partenariats entre le secrétariat et les organismes coparrainants de l'ONUSIDA, et d'autre part, à tirer profit des mandats et des ressources de chaque organisation dans le but d'obtenir des résultats par un travail collectif.

Les actions du PNUD contre le sida découlent de ses missions dans les domaines du développement humain, de la réduction de la pauvreté et de la gouvernance. D'importants progrès peuvent être accomplis en ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour le développement — en matière notamment de pauvreté, d'égalité entre les sexes, d'éducation, de mortalité infantile et de mortalité maternelle — en intégrant la riposte au sida aux efforts visant à atteindre d'une part, l'objectif d'un développement humain plus large, et d'autre part, les objectifs portant sur la santé et la justice sociale.

Le PNUD contribue à faire en sorte que le VIH soit au centre des stratégies nationales de développement et de réduction de la pauvreté. Il aide également les pays à renforcer leurs capacités à mobiliser tous les niveaux du gouvernement et de la société civile, dans le but de produire une riposte efficace et coordonnée à l'épidémie et de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH, des femmes et des populations vulnérables.

Michel Sidibé rencontre l'Administratrice du PNUD

Coparrainants:

Multimédia:

Voir la galerie photos 3 juin 2009 (en anglais)

Publications:

Une action conjointe en vue de résultats : Cadre de résultats de l'ONUSIDA (2009-2011) (pdf, 432 Kb.) (en anglais)

Related

Keeping up the momentum in the global AIDS response

Keeping up the momentum in the global AIDS response

24 avril 2019

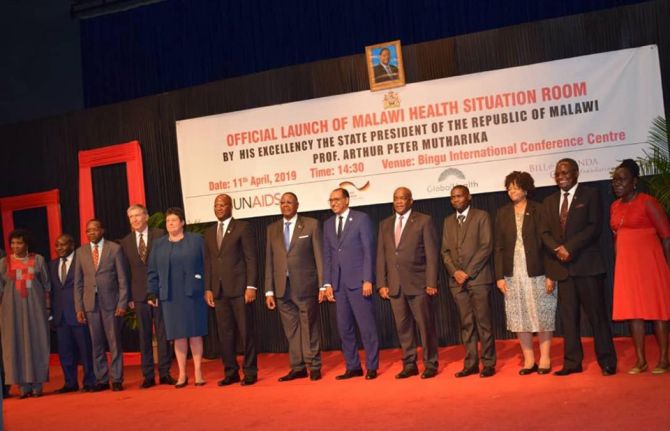

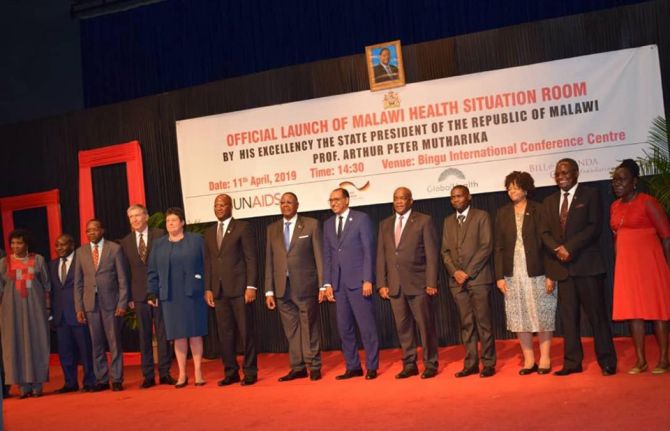

Malawi launches its health situation room

Malawi launches its health situation room

12 avril 2019

Learning lessons on evaluation

Learning lessons on evaluation

02 avril 2019

Feature Story

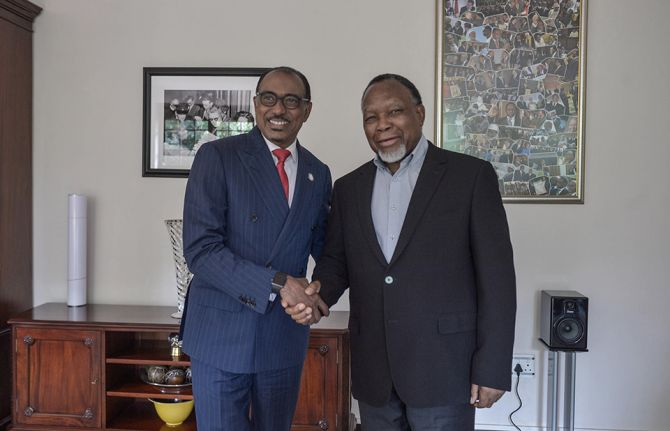

Des parlementaires africains s'engagent sur la question de l'accès universel aux services liés au VIH

18 mai 2009

18 mai 2009 18 mai 2009

UNAIDS and UNDP in West and Central Africa signed a memorandum of understanding with the Forum of Arab and African Parliamentarians for Population and Development (FAAPPD)

Credit UNAIDS/M.O. Dème

Les représentants de l'ONUSIDA et du PNUD en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont signé un protocole d'accord avec le Forum des parlementaires africains et arabes pour la population et le développement (FAAPPD), qui formalise l'engagement des parlementaires à oeuvrer à la réalisation dans la région de l'objectif de l'accès universel aux services de prévention, de traitement, de prise en charge et d'appui en matière de VIH.

Créé en 1997, le FAAPPD est une organisation constituée des réseaux nationaux de parlementaires travaillant sur les questions de santé, dont le VIH, dans 61 pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Le protocole d'accord décrit les activités communes impliquant les partenaires régionaux et visant à renforcer le rôle des parlementaires dans certains domaines, notamment le leadership, la réforme du droit et l'affectation de budgets suffisants pour garantir la viabilité de la riposte au VIH.

Le rôle des parlementaires dans l'établissement et le renforcement d'un dialogue sociétal sur des questions essentielles comme l'accès universel aux services de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH pour les groupes les plus vulnérables et marginalisés, est plus important que jamais.

Le Dr Meskerem Grunitzky Bekele, Directrice régionale de l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et M. Jean-Christophe Deberre, Directeur régional adjoint du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale

Accueillant avec satisfaction cette étape importante du leadership en faveur de l'accès universel, le Dr Meskerem Grunitzky Bekele, Directrice régionale de l'ONUSIDA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et M. Jean-Christophe Deberre, Directeur régional adjoint du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ont déclaré: « Le rôle des parlementaires dans l'établissement et le renforcement d'un dialogue sociétal sur des questions essentielles comme l'accès universel aux services de prévention, de traitement et de prise en charge du VIH pour les groupes les plus vulnérables et marginalisés, est plus important que jamais. »

Le protocole d'accord a été signé dans le cadre d'une collaboration régionale entre différents partenaires, à savoir : l'ONUSIDA, le PNUD, l'UNICEF, l'ONUDC, le HCDH, l'UNIFEM, l'UNFPA, la CEDEAO, OSIWA, USAID et le FAAPPD. Par cette collaboration, les partenaires espèrent créer un environnement favorable à une riposte efficace au sida en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Related

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

Empowering youth to lead Togo’s HIV response

31 octobre 2024

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

Interactive health and HIV game app reaches more than 300 000 young people in Côte d’Ivoire

09 septembre 2024

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

Bridging gaps: sex education saves lives in Central African Republic

03 septembre 2024