Feature Story

République démocratique populaire lao : le dépistage salivaire du VIH pour les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

17 janvier 2019

17 janvier 2019 17 janvier 2019Au Laos, un tiers seulement des hommes gays et des autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes connaissent leur état sérologique vis-à-vis du VIH, notamment en raison de la stigmatisation et de la discrimination, qui restent un obstacle à l’accès au dépistage du VIH dans les hôpitaux publics et les dispensaires. Des protocoles complexes, les inégalités de traitement et parfois les préjugés des prestataires de santé, ainsi que l’absence de confidentialité des résultats du dépistage ont également un impact sur le dépistage du VIH.

« Beaucoup de nos amis ont peur de passer un test de dépistage du VIH parce qu’ils pensent que les différentes étapes de dépistage sont compliquées et souvent désagréables », explique Phoulikhan Siphabouddy, militant communautaire de LaoPHA, une organisation non gouvernementale laotienne.

Afin d’y remédier, USAID a apporté son soutien au gouvernement et à LaoPHA pour l’organisation d’une campagne de dépistage salivaire menée dans trois provinces.

La plupart des gens croient qu’une prise de sang est nécessaire pour le dépistage. Mais le dépistage salivaire permet de détecter les anticorps du VIH, pas le virus lui-même. Le test consiste à effectuer un frottis à l’aide d’un bâtonnet au niveau des gencives supérieures et inférieures de la personne, puis le bâtonnet est placé à l’intérieur d’une éprouvette contenant un réactif. Le résultat est connu en 20 minutes.

Des membres de la communauté, les pairs-éducateurs, forment des bénévoles pour le dépistage salivaire. Ce dépistage est rapide, facile et peut être effectué n’importe où.

Selon le Ministère de la Santé, près de 82 % des personnes concernées par cette campagne ont accepté de passer un test de dépistage du VIH au moyen d’un test salivaire, contre seulement 17 % des personnes redirigées vers les dispensaires.

« Cette nouvelle approche a permis de dépasser les objectifs de dépistage du VIH au Laos de plus de 200 %, un chiffre spectaculaire », indique Bounpheng Philavong, Directeur du Centre laotien pour le VIH/sida et les IST.

Tout comme LaoPHA, il est convaincu que les services gérés par les communautés créent un environnement favorable aux populations clés pour accéder à des services anti-VIH à l’abri de toute discrimination. Les mises en relation avec les services de soins et d’appui aux personnes vivant avec le VIH se sont également améliorées pour les personnes diagnostiquées séropositives, et ce sont les mêmes bénévoles communautaires qui aident et redirigent les personnes vers des dispensaires de confiance.

Ressources

Region/country

Related

Feature Story

Traverser des rivières et des jungles pour atteindre les peuples autochtones des régions reculées du Brésil

10 janvier 2019

10 janvier 2019 10 janvier 2019Jijuké Hukanaru Karajá est agent de santé autochtone et travaille comme infirmière dans le district sanitaire autochtone d’Araguaia, qui porte le nom d’une des principales rivières du Brésil, dans le bassin oriental de l’Amazone. Elle travaille auprès des communautés autochtones depuis de nombreuses années et ne compte plus ses allées et venues entre les villes brésiliennes et les villages autochtones pour apporter des services de santé élémentaires. Mme Karajá est très fière de faire partie du système de santé publique autochtone brésilien ; elle suit ainsi les traces de son père.

« Je travaille en ville et dans mon village natal auprès de mon peuple, et c’est extrêmement gratifiant de les aider de cette façon », explique-t-elle.

Mme Karajá pense que le fait d’être elle-même d’origine autochtone facilite la communication et gomme les différences culturelles. La prévalence du VIH et de la syphilis reste faible au sein des peuples autochtones du Brésil, mais elle craint que l’interaction croissante avec les grandes villes voisines ne change la situation.

Créés en 2010, les services de santé pour les peuples autochtones proposent des services à toutes les communautés autochtones, peu importe l’endroit où elles sont implantées. Une équipe composée de 800 médecins, infirmières, techniciens de soins, psychologues, conseillers et agents de santé autochtones travaillent ainsi sans relâche, couvrant des kilomètres et des kilomètres. Ils réalisent des tests de dépistage du VIH, de la syphilis et d’autres infections sexuellement transmissibles. D’après Mme Karajá, ils sont bien accueillis par les communautés autochtones.

« Le dépistage est systématiquement précédé d’une série d’entretiens et d’ateliers dans les villages à propos de la prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, de sorte que tout se passe très naturellement », explique-t-elle. Si quelqu’un est diagnostiqué séropositif au VIH, il a directement accès à des conseils. Autre point important, dans le cadre de ce système unique, toutes les actions de riposte au VIH tiennent compte des croyances culturelles.

Il y a plus de dix ans, un projet révolutionnaire imaginé par Adele Benzaken, à l’époque chercheuse à la Fundação Alfredo da Matta à Manaus, a bénéficié de financements de la Fondation Bill & Melinda Gates afin de proposer des tests de dépistage à plus de 46 000 autochtones au sein de leurs propres communautés. Les actions ciblaient notamment les États de l’Amazonas et du Roraima, des régions forestières reculées qui abritent plus de la moitié des peuples autochtones du Brésil. Parmi leurs priorités : mettre un terme aux violences sexistes et éviter que les enfants ne naissent avec une syphilis ou un VIH congénital.

« Avant le projet, ces populations autochtones n’avaient que très peu accès aux services de diagnostic, de traitement et de prévention, quels qu’ils soient », se souvient Mme Benzaken, qui gère aujourd’hui le Département national IST, sida et hépatites virales du Ministère de la Santé brésilien. « Elles étaient vulnérables et n’avaient pas accès aux programmes ».

En 2012, le dépistage rapide est devenu une norme publique aussi bien pour la population autochtone que pour la population brésilienne en général. En l’espace de cinq ans, la distribution de tests de dépistage rapides du VIH aux 34 districts sanitaires autochtones en fonction a quasiment triplé, passant à 152 000 en 2017 ; quant à la distribution des tests de dépistage rapide de la syphilis, elle a plus que doublé, passant à plus de 65 000 la même année.

Que ce soit par bateau, par la route ou à pied, les agents de santé sillonnent ces vastes territoires pour proposer des tests de dépistage, sensibiliser et discuter des méthodes de prévention, comme les préservatifs.

Le Brésil compte près de 900 000 habitants autochtones, et leurs territoires représentent plus de 12 % de la superficie du pays. Au total, le pays dénombre près de 305 ethnies qui parlent 274 langues différentes. Parmi elles, les Tikuna sont le groupe ethnique le plus important.

Vinicios Ancelmo Lizardo, alias Pureenco, son nom indigène Avaí, travaille comme agent de santé, principalement en Amazonie. « Pour aider mon peuple, je dois faire en sorte qu’il comprenne l’importance de la santé pour lui », explique-t-il. Avant d’évoquer la prévention du VIH avec un groupe de Tikuna dans leur langue, il leur parle d’amour, de sexe et de liberté, et il les fait rire en leur apprenant comment utiliser un préservatif masculin au moyen d’un pénis factice.

M. Lizardo admet que briser les barrières culturelles et bâtir des ponts entre science et tradition est compliqué. Mais il sait aussi que la plupart des communautés autochtones ne peuvent plus rester isolées et que, par conséquent, elles ne doivent pas être laissées pour compte.

Region/country

Related

Feature Story

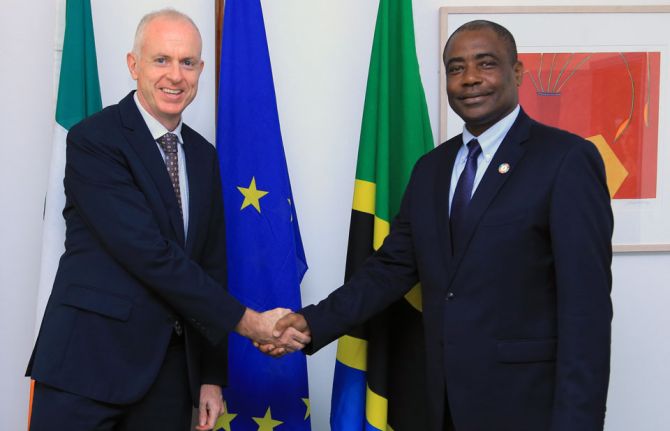

L’Irlande soutient les services anti-VIH pour les plus vulnérables en République Unie de Tanzanie

14 décembre 2018

14 décembre 2018 14 décembre 2018L’Irlande s’est engagée à hauteur de 400 000 € auprès de l’ONUSIDA dans le cadre d’un projet de prestation de services anti-VIH pour les populations les plus vulnérables en République Unie de Tanzanie. La première tranche, d’un montant de 200 000 €, a déjà été versée.

« À travers ses programmes de développement, l’Irlande soutient les personnes les plus marginalisées au sein de la société, afin de leur permettre d’accéder aux services essentiels pour pouvoir vivre avec dignité. L’Irlande est heureuse de collaborer avec l’ONUSIDA pour soulager la détresse des populations qui ont le plus besoin de services anti-VIH indispensables », a déclaré l’Ambassadeur irlandais en République Unie de Tanzanie, Paul Sherlock.

L’ONUSIDA travaillera en étroite collaboration le Ministère de la Santé, la Fondation Benjamin Mkapa et les organisations de la société civile sur les problèmes qui empêchent les populations les plus exposées d’accéder à la prévention, au traitement et aux soins anti-VIH en temps utile. L’appui apporté par l’ONUSIDA couvre la mobilisation des parties concernées, la fourniture d’un leadership technique et d’orientations stratégiques, ainsi que l’organisation de la participation et de la représentation.

Parmi les principaux obstacles à une riposte efficace au VIH dans le pays figurent la stigmatisation et la discrimination, les inégalités et les violences à l’égard des femmes et des filles, ainsi que des lois pénales et répressives qui touchent les populations les plus exposées.

Ce projet, d’une durée de 18 mois, permettra à ses bénéficiaires d’accéder à des compétences en matière de textes juridiques, de les sensibiliser au droit à la santé et de lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.

L’Irlande est un partenaire de longue date de l’ONUSIDA, ayant participé à hauteur de 2,56 millions de dollars aux fonds de base de l’ONUSIDA en 2018.

« L’ONUSIDA et l’Irlande ont pour but commun de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans la riposte au sida. Les fonds apportés par l’Irlande nous offrent une occasion venant à point nommé de donner aux populations les plus exposées de République Unie de Tanzanie une chance de vivre dans la dignité et en bonne santé », a déclaré Leopold Zekeng, Directeur national de l’ONUSIDA en République Unie de Tanzanie.

Region/country

Related

Feature Story

La Première dame du Botswana plaide pour une relance de la prévention du VIH auprès des adolescentes et des jeunes femmes

27 décembre 2018

27 décembre 2018 27 décembre 2018Bien que le Botswana ait fait des progrès remarquables sur les objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA en matière de traitement, les preuves montrent qu’il a connu une hausse de 4 % des nouvelles infections à VIH entre 2010 et 2017, qui sont passées de 13 000 à 14 000. Ce chiffre contraste avec la baisse massive de 30 % des nouvelles infections à VIH dans la région d’Afrique orientale et australe.

Les adolescentes et les jeunes femmes sont particulièrement exposées au risque d’infection à VIH, ainsi qu’aux grossesses non désirées et aux violences sexuelles et sexistes. En 2017, on a dénombré 1 500 nouvelles infections à VIH chez les adolescentes âgées de 10 à 19 ans, contre moins de 500 chez leurs homologues masculins du même âge.

En conséquence, Neo Masisi, Première dame du Botswana, fait entendre sa voix pour plaider en faveur de meilleurs résultats en matière de santé pour les adolescentes et les jeunes femmes. Dans un effort visant à susciter des interventions à fort impact, adaptées à l’âge et au genre, elle organise des dialogues avec les adolescentes et les jeunes femmes sur leurs expériences.

Le 9 décembre 2018, au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre le sida, elle a accueilli une manifestation qui a rassemblé une centaine d’adolescentes et de jeunes femmes, afin de mettre en lumière les problèmes qu’elles rencontrent au quotidien : grossesses non désirées, violences sexistes, accès aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive, et leur recoupement avec le VIH. « Je me sens concernée par le fait que ces jeunes gens n’ont pas connu la vie sans le VIH et par leur vulnérabilité aux maux de la société qui en résulte », a déclaré Mme Masisi.

Lors de ce débat, Richard Matlhare, représentant de l’Agence nationale de coordination de la lutte contre le sida, a souligné que « le Cadre stratégique quinquennal national du Botswana sur le VIH/sida apporte un changement méthodologique, à savoir une stratégie sectorielle spécifique qui cible explicitement les adolescentes et les jeunes femmes et leurs partenaires masculins ».

Les participants au débat ont également assisté à une diffusion en avant-première du film panafricain Faces, réalisé par Joseph Adesunloye, avec l’actrice sud-africaine Terry Pheto qui interprète le personnage d’Aisha, une femme qui doit faire face à l’infection à VIH et à la violence sexiste.

Mme Pheto, qui a assisté au débat, a évoqué son rôle en qu’actrice et influenceuse et son objectif visant « non seulement à divertir, mais aussi à éduquer les adolescentes, les jeunes femmes et les hommes sur le VIH et les violences sexistes ». « Des projets comme celui-ci me tiennent très à cœur et se passent chez moi », a-t-elle ajouté.

Region/country

Related

Feature Story

Élargir les programmes de lutte contre le VIH pour les populations clés en Afrique occidentale et centrale : une nécessité

12 décembre 2018

12 décembre 2018 12 décembre 2018Les populations clés (hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, professionnel(le)s du sexe, personnes transgenres, consommateurs de drogues injectables, détenus et autres personnes incarcérées, migrants) et leurs partenaires sexuels représentent 40 % des nouvelles infections à VIH en Afrique occidentale et centrale.

Pourtant, les populations clés n’ont toujours pas suffisamment accès aux services de prévention, de traitement et de soins anti-VIH. Des systèmes de santé fragiles, la stigmatisation et la discrimination, les violences sexistes et sexuelles et l’absence de politiques de soutien comptent parmi les obstacles auxquels se heurtent les populations clés.

Bien qu’il existe effectivement des programmes de grande qualité pour les populations clés en Afrique occidentale et centrale, les opportunités d’échanges d’expérience et de renforcement des capacités Sud-Sud sont limitées. Le suivi des engagements pris par l’ensemble des parties prenantes, notamment les gouvernements, est aussi un problème. Trois rencontres régionales ont eu lieu au mois de novembre pour s’attaquer à ces défauts.

L’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), le Programme des Nations Unies pour le développement et ENDA-Santé, une organisation de la société civile, en collaboration avec l’ONUSIDA, se sont retrouvés à Dakar, au Sénégal. Ce sommet a réuni des représentants des commissions nationales sur le sida ou des programmes nationaux de lutte contre le sida venus de 14 pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que les membres du Groupe d’experts sur les populations clés en Afrique, afin de définir le processus de développement d’une stratégie régionale sur le VIH / la tuberculose et sur les droits et la santé sexuels et reproductifs des populations clés, dont la finalisation est prévue pour début 2020.

En 2015, sous le leadership de l’OOAS, et en collaboration avec l’ONUSIDA et USAID, des ministres de la Santé, des responsables des commissions nationales sur le sida, des procureurs et des inspecteurs généraux de police des États membres de la CEDEAO ont signé la Déclaration de Dakar sur la prise en compte des populations clés dans la riposte au VIH et au sida dans l’espace CEDEAO. Cette déclaration a pour but de mieux tenir compte des populations clés dans la riposte au VIH au sein de l’espace de la CEDEAO, dans des domaines fondamentaux tels que le renforcement de l’information stratégique, les systèmes de santé et les services communautaires, ainsi que la lutte contre la stigmatisation et la discrimination.

En novembre, l’OOAS, l’ONUSIDA et USAID ont commandé une étude des progrès réalisés par rapport à la déclaration et organisé un atelier d’examen des avancées régionales auquel ont participé des représentants nationaux de 13 pays. La déclaration a créé un élan considérable, associé à plusieurs réalisations, innovations et bonnes pratiques au niveau des pays.

« En finir avec le sida en Afrique de l’Ouest » (Ending AIDS in West Africa), un accord de coopération quinquennal financé par USAID et piloté par FHI 360 et ses principaux partenaires, l’Université Johns-Hopkins et ENDA-Santé, a organisé le quatrième sommet régional sur les populations clés en Afrique de l’Ouest, en partenariat avec le gouvernement du Togo et d’autres partenaires.

Cette rencontre a été une occasion unique de réunir des membres des populations clés, des responsables gouvernementaux, des donateurs, des universitaires, des représentants des partenaires de mise en œuvre et des agences des Nations Unies, afin d’échanger sur les expériences de réalisation et les pratiques prometteuses qui en découlent, les données pertinentes et les nouvelles données de recherche et programmatiques, et de bâtir des réseaux et des plates-formes d’échange technique. Les délégués des pays ont également présenté des plans d’action nationaux destinés à améliorer la qualité, l’efficacité et l’échelle des programmes liés au VIH pour les populations clés.

« Plus la riposte au VIH est multisectorielle, multidisciplinaire et inclusive, plus les résultats que nous obtiendrons auront un impact », a déclaré Vincent Palokinam Pitche, Coordonnateur du Secrétariat permanent de la Commission nationale sur le sida au Togo.

« Il est nécessaire de soutenir le recueil et l’analyse d’informations stratégiques destinées à guider les efforts pour faciliter l’accès des populations clés aux services de prévention, de soins et de traitement, consolider des services éclairés par des données probantes et fondés sur les droits, et investir dans des programmes favorisant un environnement juridique et social propice », a déclaré Christian Mouala, Directeur national de l’ONUSIDA au Togo.

Related

Feature Story

Lancement d’un partenariat mondial pour l’élimination de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH

10 décembre 2018

10 décembre 2018 10 décembre 2018Malgré les obligations liées aux droits de l’homme et les engagements politiques, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH restent largement répandues dans le monde et dans tous les secteurs de la société.

Faisant suite à un appel lancé par la société civile en 2017 afin d’accélérer et d’élargir les actions de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, l’ONUSIDA, ONU Femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+) ont décidé de former ensemble le Partenariat mondial pour l’élimination de toutes les formes de stigmatisation et de discrimination liées au VIH.

Ce partenariat mondial a été lancé le 10 décembre, à l’occasion du 70e anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, lors d’une manifestation organisée à Genève, en Suisse. Parmi les intervenants présents lors de cet événement figuraient Phanpob Plangprayoon, Représentant permanent adjoint de la Thaïlande auprès des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève, Dan Namarika, Secrétaire à la Santé du Malawi, Raquel Duarte, Vice-ministre de la Santé du Portugal, et Simran Shaikh, représentante communautaire auprès du Conseil de Coordination du Programme de l’ONUSIDA (CCP).

Les participants ont présenté des programmes qui ont prouvé leur efficacité dans le recul de la stigmatisation et de la discrimination liées au VIH dans les secteurs que ciblera ce partenariat mondial : santé, écoles, lieux de travail, famille, système judiciaire et structures d’urgence et humanitaires.

« Ce partenariat a pour but de transformer les engagements des États membres en programmes bien dotés, dont l’efficacité est avérée, et qui peuvent se traduire par la jouissance pour tous des droits liés au VIH », a déclaré Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA.

« Le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH est heureux de faire partie des coorganisateurs de ce partenariat mondial capital et inédit, dont la mission est de transformer les meilleures stratégies de nos communautés pour mesurer et lutter contre la stigmatisation et la discrimination liées au VIH en des objectifs et des cibles réalistes et responsables », a déclaré Javier Hourcade Bellocq, Président du Conseil d’administration de GNP+.

Les personnes vivant avec le VIH, les adolescents, les jeunes et les populations clés connaissent la discrimination, notamment la discrimination fondée sur leur genre et leur identité de genre, leur race, leur appartenance ethnique, leur âge, leur orientation sexuelle, la consommation de drogues ou encore leur statut de migrant. Ces couches superposées de stigmatisation et de discrimination accroissent leur vulnérabilité au VIH et nuisent à leurs droits, notamment leur droit à la santé, au travail et à l’éducation.

À l’issue de cet événement, la délégation des organisations non gouvernementales du CCP de l’ONUSIDA a appelé les organismes coparrainants, les États membres, la société civile, les populations clés, les communautés et les partenaires à se joindre au partenariat mondial pour mener et soutenir des actions nationales concrètes et les investissements pour en finir avec la stigmatisation et la discrimination liées au VIH.

Related

Feature Story

Les dirigeants du Rwanda sont un modèle à suivre pour faire avancer l’agenda mondial sur la fin de l’épidémie de sida

10 décembre 2018

10 décembre 2018 10 décembre 2018Le Rwanda est un allié essentiel dans la riposte mondiale au sida. Grâce à l’engagement politique de ses dirigeants, le pays a convaincu ses pairs de promouvoir le changement nécessaire qui a permis à la riposte au sida de donner des résultats très encourageants pour l’Afrique et au-delà.

En 2011, le Président du Rwanda Paul Kagame a été le premier dirigeant africain à convoquer une réunion lors de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le thème de l’avenir de la riposte au sida et de la mise en place d’une feuille de route durable pour la santé et le développement.

AIDS Watch Africa a été reconduit à la suite de cette réunion, afin de servir de plate-forme aux chefs d’État africains pour qu’ils puissent se réunir sous le leadership de l’Union africaine, dans le but de suivre les avancées par rapport aux objectifs pour le VIH, la tuberculose et le paludisme, assurant ainsi l’appropriation et le pilotage par les Africains de la stratégie africaine en matière de santé.

La riposte au VIH n’a cessé de progresser dans le pays. Les nouvelles infections à VIH ont chuté de 20 % entre 2010 et 2017 au Rwanda, passant de 9 300 à 7 400. Sur la même période, les décès dus au sida ont été quasiment divisés par deux, passant de 6 000 à 3 100. Ces bons chiffres sont dus à un programme solide de traitement du VIH, avec 83 % des personnes vivant avec le VIH sous traitement en 2017.

Toujours en 2017, 92 % des femmes enceintes vivant avec le VIH ont eu accès au traitement de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, évitant ainsi 1 900 nouvelles infections à VIH.

C’est avec ces résultats en tête que, le 7 décembre, le Directeur exécutif de l’ONUSIDA Michel Sidibé s’est rendu à Kigali, au Rwanda, pour démontrer sa solidarité avec le gouvernement rwandais et mettre en avant le rôle de leadership qu’il a joué dans l’action pour en finir avec le sida comme menace de santé publique d’ici à 2030.

Lors d’une cérémonie organisée spécialement, M. Sidibé a nommé Jeannette Kagame, Première dame du Rwanda, Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour la santé et le bien-être des adolescents. M. Sidibé l’a félicitée pour son rôle de porte-parole en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles au Rwanda et dans toute l’Afrique, ainsi que pour son leadership dans l’éducation des filles et la promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs des jeunes.

« Jeannette Kagame, vous avez été aux côtés de l’ONUSIDA depuis les heures les plus sombres de l’épidémie. Ce fut une époque de grande tristesse et de désespoir. Mais avec votre aide, nous avons trouvé l’espoir. C’est avec gratitude et avec le plus grand respect que je vous remercie pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire », a déclaré M. Sidibé.

« Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers en pensant que le pire est derrière nous. Alors que le visage du VIH ne cesse d’évoluer, nous devons rester vigilants, afin de répondre aux problèmes émergents en temps utile. Nous devons aussi nous montrer déterminés dans le renforcement de nos défenses face au VIH, et donner à tous les hommes, les femmes et les enfants les ressources nécessaires pour vivre en sécurité et en bonne santé », a déclaré Mme Kagame.

M. Sidibé a également rencontré M. Kagame, Président du Rwanda et actuel Président de l’Union africaine. Ils ont évoqué le financement de la santé et la pérennité globale de la riposte au sida sur le continent africain. Lors d’une rencontre avec Richard Sezibera, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Sidibé a évoqué la nécessité d’une diplomatie mondiale de la santé pour que la santé reste au premier plan de l’agenda international.

Region/country

Related

Feature Story

L’Afrique du Sud lance sa campagne pour l’élargissement de l’accès au traitement anti-VIH

04 décembre 2018

04 décembre 2018 04 décembre 2018À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l’Afrique du Sud a lancé une campagne nationale sur le bien-être axée sur plusieurs fronts, dans le but d’accélérer le dépistage du VIH, de la tuberculose et des maladies non transmissibles, comme l’hypertension artérielle, le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires. Cette campagne est une réponse directe à l’appel du Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, lancé lors de son premier discours sur l’état de la Nation en février 2018, visant à mettre sous traitement anti-VIH 2 millions de personnes en plus d’ici à fin 2020.

L’Afrique du Sud a accompli d’énormes progrès dans sa riposte au sida ces dix dernières années, et compte actuellement 4,4 millions de personnes sous traitement antirétroviral vital, soit 20 % de toutes les personnes sous traitement dans le monde. Résultat : le nombre de décès dus au sida a baissé de façon considérable, passant de 200 000 en 2010 à 110 000 en 2017. Pourtant, en 2017, le nombre de nouvelles infections à VIH a été élevé, atteignant 270 000, dont environ 77 000 ont concerné des adolescentes et des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.

Lors de son discours de lancement, le Vice-Président sud-africain, David Makhura, a appelé ses compatriotes à mettre un terme aux violences sexistes et à se faire dépister ainsi qu’à suivre un traitement en cas de séropositivité au VIH.

« Nous ne sommes pas seuls. Nous avons toujours eu des partenaires comme l’ONUSIDA, le Fonds mondial et le PEPFAR à nos côtés, travaillant sans relâche avec nous. Nous savons ce que veulent dire les mots unité et lutte. Nous ne céderons pas et nous ne reviendrons pas en arrière », a déclaré M. Makhura.

Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, a assisté à la commémoration du 30e anniversaire de la Journée mondiale de lutte contre le sida en Afrique du Sud, afin de montrer son soutien au lancement de cette campagne.

« Il faut contrer l’oppression et les déséquilibres de pouvoir. Les femmes et les filles doivent gagner en autonomie, et les comportements masculins nocifs doivent être relégués dans les livres d’histoire. Nos filles et nos jeunes femmes méritent de pouvoir vivre dans la dignité et le respect, dans un monde sans violence ni VIH », a déclaré M. Sidibé.

Aaron Motsoaledi, Ministre sud-africain de la Santé, a remercié M. Sidibé pour avoir donné à l’Afrique du Sud, il y a près de dix ans en arrière, l’inspiration nécessaire pour transformer la riposte au sida sud-africaine en success story, caractérisée par un long chemin du désespoir à l’espoir et du déni à l’acceptation et à l’appropriation.

« Ça suffit ! Le patriarcat, le sexisme, la misogynie, l’homophobie, la transphobie, la stigmatisation et la discrimination doivent cesser. Nous sommes capables de faire mieux pour notre peuple, parce qu’il compte », a déclaré Steve Letsike, Président du Forum de la société civile du Conseil national sud-africain sur le sida.

Region/country

Related

Feature Story

La Première dame du Tchad nommée Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA

27 novembre 2018

27 novembre 2018 27 novembre 2018Hinda Déby Itno, Première dame du Tchad, a été nommée par le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, Michel Sidibé, Ambassadrice spéciale de l’ONUSIDA pour la prévention du VIH et la protection et la santé des adolescents.

Lors de la cérémonie de nomination, qui s’est tenue le 21 novembre au Palais présidentiel de N’Djaména, au Tchad, M. Sidibé a mis en avant les nombreuses initiatives lancées par la Première dame en tant que membre de l’Organisation des Premières dames d’Afrique contre le VIH/sida. Il l’a encouragée à poursuivre son leadership dans la riposte au VIH dans des domaines aussi divers que l’élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, l’égalité des genres et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Il a également insisté sur l’engagement personnel de la Première dame, qui a contribué à faire adopter une loi de promotion des questions de santé sexuelle et reproductive et la condamnation des mutilations génitales féminines.

« Tous les enfants méritent de vivre sans le VIH », a déclaré Mme Itno.

Lors de sa visite de deux jours au Tchad, M. Sidibé a également rencontré le Président tchadien, Idriss Déby Itno ; ils ont parlé de santé et de VIH, des problèmes de la riposte au VIH dans le pays et du rôle de la jeunesse africaine dans la riposte au sida.

M. Sidibé a également rencontré la société civile du Tchad, qu’il a félicitée pour sa campagne en faveur de la réduction du coût du traitement anti-VIH dans le pays. M. Sidibé a déclaré que la société civile avait un rôle à jouer pour veiller à ce que les ressources investies dans les ripostes contre le paludisme, la tuberculose et le VIH soient utilisées efficacement, compte tenu de la pénurie de ces ressources.

Region/country

Related

Feature Story

Appel en faveur de normes minimales pour la mise à disposition et le suivi de la PPrE en Europe

27 novembre 2018

27 novembre 2018 27 novembre 2018La prophylaxie pré-exposition (PPrE) est un outil de prévention de l’infection à VIH très efficace si elle est prise correctement : une fois par jour pendant les périodes où la probabilité d’être infecté par le VIH est très élevée ou, pour les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, avant et après une activité sexuelle (ce que l’on appelle la PPrE occasionnelle, en fonction des événements).

Plusieurs villes occidentales qui proposent la PPrE ont connu une baisse du nombre de diagnostics de VIH chez les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais globalement, l’accès et le recours à la PPrE en Europe ne sont pas suffisants à l’heure actuelle pour avoir un effet sur la tendance de l’épidémie de VIH.

Les moyens d’améliorer la délivrance de la PPrE ont fait l’objet d’une réunion de deux jours à Stockholm, en Suède, organisée les 15 et 16 novembre et intitulée « La prophylaxie pré-exposition dans l’UE/EEE – Délivrance et suivi de la PPrE : normes minimales et principes clés. Les représentants de 22 pays européens se sont joints à des utilisateurs de la PPrE et des militants communautaires contre le VIH afin de trouver des moyens de renforcer la mise à disposition et le suivi de la PPrE.

Les hommes gays et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sont les plus touchés par le VIH en Europe. Les utilisateurs de la PPrE sont presque tous des hommes gays et d’autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, mais la grande majorité n’a pas accès à la PPrE de manière officielle. Conséquence, parmi ceux qui prennent la PPrE, bon nombre se la procurent en ligne et s’en servent sans aucun appui ni suivi médical.

La PPrE, ou prophylaxie pré-exposition, consiste à utiliser des médicaments antirétroviraux pour prévenir le VIH chez des personnes séronégatives au VIH.

Les participants ont pu entendre de quelle manière la mise à disposition de la PPrE dans des environnements conviviaux et accessibles pouvait inciter les gens à passer un test de dépistage du VIH et contribuait au diagnostic et au traitement d’autres infections sexuellement transmissibles. Le fait de sortir la délivrance de la PPrE hors des centres très spécialisés, en concertation avec les communautés d’utilisateurs potentiels de la PPrE, ouvre la voie à une prise en charge médicale plus large. Des approches innovantes en ligne visant à améliorer l’auto-gestion de la PPrE et le diagnostic ainsi que le traitement des infections sexuellement transmissibles ont été présentées.

Les programmes européens sur la PPrE arrivés à maturité conduisent sur des chemins qui permettent d’atteindre l’élargissement équitable et rapide de la PPrE nécessaire pour exercer un impact sur l’épidémie de VIH. La décentralisation de la délivrance de la PPrE et son intégration dans des services de santé plus étendus doivent souvent être mises en place sans apport de fonds supplémentaires. Les prestataires de services sont donc demandeurs de recommandations sur les normes de sécurité minimales à appliquer à la délivrance de la PPrE.

Utilisateurs et fournisseurs de la PPrE sont tombés d’accord pour dire que les schémas d’utilisation de la PPrE sont en train d’évoluer, sans distinction claire entre la PPrE quotidienne et la PPrE occasionnelle. Des facteurs tels que la possibilité de se payer la prochaine dose de PPrE, ainsi qu’une meilleure identification des moments où le risque d’infection à VIH est élevé, sont de plus en plus déterminants pour la manière dont la PPrE est utilisée. Une mauvaise PPrE peut aboutir à une infection à VIH ou entraîner le développement d’une résistance aux médicaments de PPrE. C’est pourquoi les participants à la réunion ont lancé un appel en faveur de directives sur la manière d’arrêter et de démarrer correctement la PPrE et les protocoles de dépistage du VIH à suivre pour que ce type d’utilisation non quotidienne de la PPrE se fasse en toute sécurité.

Trois actions ont été identifiées lors de la réunion. Un document de consultation va être rédigé concernant les éléments et les principes essentiels et souhaitables d’un programme de PPrE décentralisé, y compris pour une utilisation non quotidienne sûre. Un bilan technique du suivi normalisé sera effectué par l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Par ailleurs, tous les participants à la réunion sont invités à fournir tous les détails en leur possession sur la tarification des médicaments de PPrE aux pouvoirs publics et aux consommateurs, détails qui seront échangés entre les programmes européens de lutte contre le VIH afin de renforcer les négociations sur les prix.

L’ONUSIDA travaille aux côtés des pays pour concrétiser l’engagement pris dans la Déclaration politique des Nations Unies de 2016 sur la fin du sida de faire en sorte que 3 millions de personnes aient accès à la PPrE d’ici à 2020.