Feature Story

Nouveau site Internet de l'ONUSIDA en français, espagnol et russe

20 mars 2008

20 mars 2008 20 mars 2008

Nouveau site Internet mondial en français, espagnol et russe.

L’ONUSIDA vient de lancer la première phase de la mise en ligne de son site Internet mondial en français, espagnol et russe. Pour la première fois, différentes sections du site sont désormais disponibles dans chacune des 4 langues officielles du Programme commun.

Dans un objectif de transparence, l’ONUSIDA continuera de traduire davantage de contenu. Pour l’heure, lorsque les versions russe, espagnole et française ne sont pas encore disponibles, la langue par défaut reste l’anglais, mais l’objectif que nous souhaitons atteindre plus tard dans l’année est que le site Internet mondial soit disponible dans les quatre langues officielles à hauteur de 95 % de son contenu.

Nous espérons que cette étape nous permettra d’atteindre un public beaucoup plus large à travers le monde en offrant à un nombre nettement plus important d’internautes un accès aux données sur l’épidémie de sida, à des ressources clés et aux dernières informations sur le VIH.

Les personnes sont de plus en plus nombreuses à avoir accès à des technologies de communication en ligne et à pouvoir participer à un échange d’informations vitales. Toutefois, un clivage numérique subsiste et l’ONUSIDA a conscience que les inégalités d’accès peuvent aussi être dues à une inégalité linguistique dans la mesure où de nombreuses ressources en rapport avec les politiques, les techniques et les questions scientifiques disponibles sur Internet ne le sont qu’en anglais actuellement.

« Le langage est un outil crucial pour la communication et fondamental pour l’accès à la connaissance » a déclaré Annemarie Hou, Responsable, Communications et Information du public.

« En rendant nos ressources disponibles dans des langues autres que l’anglais, nous espérons dépasser les obstacles culturels et linguistiques en aidant l’ONUSIDA à remplir sa mission qui consiste à appuyer une riposte élargie au sida ».

La transmission du VIH n’est pas limitée par des frontières sociales, culturelles ou linguistiques et comme la riposte de l’ONUSIDA au virus doit refléter la diversité de l’épidémie, nos outils de communication doivent aussi refléter la pluralité qui existe au niveau mondial. Le lancement de notre site Internet mondial dans différentes langues constitue un pas de plus dans cette direction, garantissant une diffusion plus large de nos outils d’information et de nos ressources.

Dans le cadre de sa stratégie, l’ONUSIDA a conclu un partenariat avec la Faculté de traduction et de documentation de l’Université de Salamanque en Espagne pour concevoir de nouvelles manières de développer la communication sur le sida en espagnol.

Le contenu du site Internet espagnol a été traduit par des étudiants de l’université et ce processus, en plus de fournir à l’ONUSIDA des traductions de haut niveau de qualité, offre l’opportunité aux étudiants de contribuer aux travaux des Nations Unies et de prendre davantage conscience, dans le même temps, des questions relatives au sida.

L’ONUSIDA espère poursuivre ce partenariat avec l’université, lequel couvre également un projet de recherche terminologique.

« Les mots peuvent avoir des significations différentes dans des situations spécifiques, de sorte que leur contexte est très important. Nous devons également nous assurer que les idées véhiculées par les mots et la sémantique sont clairement compréhensibles par tous les hispanophones à travers le monde » a déclaré le Dr. Jesús Torres del Rey, vice-doyen de la Faculté de traduction et de documentation de l’université de Salamanque, qui coordonne le projet du partenariat.

2008 : Année internationale des langues

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2008 Année internationale des langues, reconnu que l’ONU devait encourager le multilinguisme comme moyen pour promouvoir, protéger et préserver la diversité des langues et des cultures à travers le monde, et souligné l’importance primordiale de l’égalité des langues officielles de l’Organisation.

Français

Le français est parlé par environ 350 millions de personnes à travers le monde. Il est la langue de naissance ou la seconde langue de populations importantes dans 54 pays. Une majorité des populations francophones du monde vit en Afrique où l’on estime à 115 millions le nombre d’Africains de 31 pays différents ayant le français comme première ou seconde langue.

Espagnol

L’espagnol est utilisé par 370 millions de personnes à travers la planète et la troisième langue la plus parlée dans le monde. Au-delà de l’Espagne, l’espagnol est la langue officielle de l’Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, l’Equateur, le Salvador, la Guinée équatoriale, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela. En outre, il est largement parlé au Canada, au Maroc, aux Philippines et aux Etats-Unis.

Russe

Le russe est la première langue d’environ 167 millions de personnes et parlé par environ 270 millions de personnes au total. C’est la langue officielle de la Fédération de Russie, du Belarus, du Kazakhstan et du Kirghizstan. Il est parlé dans 31 pays à travers le monde, y compris bon nombre des anciennes républiques soviétiques.

N’hésitez pas à vous rendre sur les sites Internet mondiaux dans les langues suivantes :

Site mondial de l’ONUSIDA en français www.unaids.org/fr

Site mondial de l’ONUSIDA en espagnol www.unaids.org/es

Site mondial de l’ONUSIDA en russe www.unaids.org/ru

Nous sommes volontiers preneurs de tout commentaire que vous souhaiteriez nous faire remonter. Vous pouvez nous adresser vos idées et vos suggestions par courriel à l’adresse suivante : webmaster@unaids.org

Nouveau site Internet de l'ONUSIDA en français, e

Coparrainants et partenaires:

UNESCO 2008 Année internationale des langues

L’Assemblée générale proclame 2008 Année internationale des langues afin de promouvoir l’unité dans la diversité et une meilleure compréhension au niveau mondial (en anglais)

Informations connexes:

Site mondial de l’ONUSIDA en français

Site mondial de l’ONUSIDA en espagnol

Site mondial de l’ONUSIDA en russe

Reportages:

Traduire la connaissance sur le sida (31 octobre 2007)

Liens externes:

Université de Salamanque (anglais et espagnol)

Feature Story

Augmentation du nombre de décès dus à la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH

17 mars 2008

17 mars 2008 17 mars 2008

(à partir de la gauche, devant) : Michel Kazatchkine (Directeur exécutif, Fonds mondial), Mme Margaret Chan (Directrice générale, OMS), Peter Piot (Directeur exécutif, ONUSIDA), Jorge Sampaio (Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’initiative ‘Halte à la tuberculose’ et ancien président du Portugal) et (à partir de la gauche, derrière) : Jorge Bermudez (Secrétaire exécutif d’UNITAID), Mario Raviglione (Directeur du Département Halte à la tuberculose de l’OMS), Marcos Espinal (Secrétaire exécutif du Partenariat Halte à la tuberculose) lors du lancement du rapport Global Tuberculosis Control 2008. Genève, 17 mars 2008.

Photo : OMS/C. Black

Selon un nouveau rapport publié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), près de 250 000 personnes vivant avec le VIH sont décédées de la tuberculose en 2006.

Le rapport annuel intitulé Global Tuberculosis Control 2008 révèle également que près de 750 000 personnes vivant avec le VIH ont été infectées par la tuberculose en 2006, ce qui confirme que la tuberculose est une cause majeure de maladie et de décès chez les personnes vivant avec le VIH, et ce, bien que cette maladie soit essentiellement évitable et guérissable. L’Afrique est de nouveau le continent le plus durement touché avec 85 % des cas mondiaux de tuberculose liée au VIH.

Le rapport contient aussi quelques bonnes nouvelles grâce à des signes encourageants, en particulier en provenance d’Afrique, indiquant que les programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH collaborent de plus en plus pour réduire le poids important de la tuberculose chez les personnes vivant avec le virus. Rappelons, par exemple, qu’au Rwanda, les programmes de lutte contre la tuberculose ont pu fournir un dépistage du VIH à 76 % de tous les patients atteints de tuberculose, s’assurant ainsi qu’ils pouvaient avoir accès aux meilleurs services de prévention, de traitement et de soins du VIH. Il reste cependant beaucoup à faire pour s’assurer que les personnes vivant avec le virus ont un meilleur accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement de la tuberculose (ex : moins de 1 % des personnes vivant avec le VIH ont bénéficié d’un dépistage de la tuberculose en 2006).

Le Dr. Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA, s’exprimant lors de la présentation à la presse du rapport Global Tuberculosis Control 2008. Genève, 17 mars 2008.

Photo : OMS/C. Black

« Le rapport nous indique que nous sommes loin de fournir un accès universel à des services de prévention, de diagnostic, de traitement et de soins de haut niveau de qualité en rapport avec le VIH et la tuberculose » a déclaré le Dr. Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA. « Des progrès évidents ont été enregistrés, mais nous devons tous en faire plus pour qu’une stratégie commune de réduction des décès liés à la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH devienne une réalité ».

Le rapport a été présenté à Genève par le Dr. Peter Piot (Directeur exécutif, ONUSIDA), Mme Margaret Chan (Directrice générale, OMS), Michel Kazatchkine (Directeur exécutif, Fonds mondial) et Jorge Sampaio (Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’initiative ‘Halte à la tuberculose’ et ancien président du Portugal) en temps voulu pour la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose (24 mars).

L’ONUSIDA, l’OMS, le Fonds mondial, le Partenariat Halte à la tuberculose et nos partenaires nationaux et internationaux travailleront en étroite collaboration pour garantir un accès universel aux services intégrés en rapport avec le VIH et la tuberculose, et garantir une riposte coordonnée aux épidémies de VIH et de tuberculose – ce qui est la seule manière d’avancer si nous voulons mettre en œuvre une riposte réellement efficace.

Augmentation du nombre de décès dus à la tubercul

Coparrainants:

Département Tuberculose de l'OMS

Informations connexes:

Tuberculose et VIH

Co-infection

Reportages:

La tuberculose résistante aux médicaments est plus courante chez les personnes vivant avec le VIH (28 février 2008)

Evénements de la Journée mondiale contre la tuberculose 2007 (30 mars 2007)

Tuberculose quelque part = Tuberculose partout (24 mars 2007)

Unir nos forces pour lutter contre la tuberculose et le VIH (24 novembre 2006)

Centre de presse:

Les efforts mondiaux engagés pour lutter contre la tuberculose enregistrent des progrès, mais trop lents (17 mars 2008) (en anglais)

Liens externes:

Partenariat Halte à la tuberculose (en anglais)

Publications:

Rapport Global Tuberculosis Control 2008 (pdf, 4.5Mb) (en anglais)

Questions fréquentes sur la tuberculose et le VIH (pdf, 33 Kb) (en anglais)

Questions fréquentes sur tuberculose ultra-résistante (pdf, 33 Kb) (en anglais)

Related

Feature Story

Faire la différence : la Jamaïque

14 mars 2008

14 mars 2008 14 mars 2008

Miriam Maluwa, Coordonnatrice de l'ONUSIDA pour la Jamaïque, les Bahamas et Cuba, s'exprimant lors du lancement du Programme pour les personnes vivant avec le VIH et les personnes souffrant d'incapacités en Jamaïque, le 3 décembre 2007.

Photo ONUSIDA

“Il n'y a jamais assez d'heures dans une journée" constate Miriam Maluwa, Coordonnatrice de l'antenne de l'ONUSIDA pour la Jamaïque, les Bahamas & Cuba,.”S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que le coordonnateur dans le pays se doit d'être à l'écoute des besoins du pays. C'est comme pour la lune - il y a la face que vous voyez, et il y a la face cachée dont vous savez qu'elle va se montrer à un moment donné. Et vous devez vous tenir prêt et réactif.

Miriam Maluwa, juriste de formation, expérimentée sur les questions des droits juridiques et humains dans le contexte du SIDA, est arrivée au siège de l'ONUSIDA il y a 10 ans pour diriger une unité sur le droit, les droits humains et le VIH. En 2004, on lui a confié la mission de mettre en place le nouveau bureau de l'ONUSIDA pour la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, en Jamaïque."Ce n'est pas un travail”, affirme-t-elle, "C'est une mission personnelle. Je considère l'ONUSIDA comme un outil pour assumer cette mission, et j'ai la conviction de devoir être un élément de cet outil".

Leadership et plaidoyer

En plus des imprévus et du rôle de coordination à gérer au jour le jour , l'antenne de la Jamaïque a un programme de travail complet qui s'articule autour des cinq fonctions stratégiques de l'ONUSIDA, parmi lesquelles la fonction Leadership et Plaidoyer, et les succès remportés à ce jour dans ce domaine sont nombreux. L'ONUSIDA et ses organismes coparrainants ont investi de l'énergie pour que la riposte ne se limite pas au seul secteur de la santé. Du fait de la collaboration avec le Gouvernement, il y a désormais en Jamaïque huit ministères dotés d'une politique et de programmes anti-VIH.

Le Bureau et les Organismes coparrainants de l'ONUSIDA ont également aidé le gouvernement à élaborer le plan stratégique de la Jamaïque pour 2007-2012, qui est actuellement examiné au sein du ministère pour approbation. Ce plan de $201 millions comporte un cadre de suivi et d'évaluation avec des indicateurs et des cibles associés à son objectif :”La concrétisation de l'accès universel à la prévention, au traitement et aux soins".

Maluwa est très motivée par l'enthousiasme que suscite ce nouveau plan. ”Il est tellement accepté que lorsque le premier ministre a pris la parole au déjeuner-réunion organisé à l'occasion de la Journée mondiale contre le SIDA, il a parlé de ce plan" informe-t-elle. "Il en a évoqué le contenu, et il a improvisé. C'était vraiment bien."

Le tout premier Conseil des Entreprises de Jamaïque [conduit par le secteur privé] sur le VIH et le SIDA a été créé en 2006.

En Jamaïque, peu de personnes connaissent leur statut vis-à-vis du VIH ou se considèrent comme personnellement à risque ; et c'est un vrai problème. Sur les quelque 25 000 personnes porteuses du VIH dans ce pays, on estime que les trois quarts ne sont pas diagnostiquées. Le Premier Ministre et sa femme ont contribué à sensibiliser sur cette question en se faisant tester en public. Lors de la Journée mondiale 2007 contre le SIDA, que l'ONUSIDA a aidé à organiser, des services de conseil et de test volontaires ont été proposés et plus de 1000 personnes se sont présentées pour en bénéficier.

Miriam Maluwa, Coordonnatrice de l'ONUSIDA pour la Jamaïque, les Bahamas et Cuba s'exprimant lors du déjeuner-réunion organisé par le Premier Ministre à l'occasion de la Journée mondiale 2007 contre le sida.

Photo ONUSIDA

Réforme de la législation

A l'invitation des autorités, le Bureau de l'ONUSIDA a également joué un rôle actif dans le processus de réforme de la législation eu égard au VIH. Grâce à son expertise dans le domaine du droit, Miriam Maluwa a contribué à la réalisation d'une évaluation de la législation existante et à l'élaboration de proposition de réformes qui ont été soumises au Ministère et examinées au sein du Parliamentary Joint Select Committee.

Une série de réformes sont en cours de recommandation, notamment l'insertion d'une clause anti-discrimination dans la Constitution de la Jamaïque interdisant la discrimination quel que soit le statut ; l'amendement de la loi relative à la santé publique et la promulgation d'une Loi anti-discrimination indépendante assortie d'un mécanisme pour rechercher les mesures à caractère discriminatoires et les rectifier, et l'amendement du droit pénal de façon à décriminaliser l'homosexualité.

“Le Gouvernement accorde beaucoup de prix à l'appui technique que l'ONUSIDA peut apporter et à notre aptitude à fournir un soutien stratégique aux étapes critiques,” affirme Miriam Maluwa.

Renforcement des partenariats

Le bureau de l'ONUSIDA s'emploie également à renforcer les partenariats et à soutenir la société civile. Il a contribué à l'élaboration d'une mini-série TV qui sera diffusée en 2008. Cette série intitulée "Red Ribbon Diaries" transpose à l'écran la vie de jeunes jamaïcains affectés par le VIH. L'ONUSIDA est également partenaire du Conseil jamaïcain des Personnes souffrant d'incapacités, pour la mise en œuvre d'un programme de prévention à l'échelle de l'Ile visant à inculquer aux femmes et aux filles sourdes, ainsi qu'aux personnes qui s'occupent d'elles, une éducation en matière de VIH.

Le Réseau jamaïcain des personne séropositives (JN+) bénéficie d'un soutien consistant en la mise au disposition d'un local pour son Conseil d'administration ; en outre, l'ONUSIDA apporte un appui technique aux ateliers de développement des capacités organisés dans l'Ile par le réseau et destinés aux personnes vivant avec le VIH, et il a également fait office de président du bureau de vote lors de la dernière élection des membres du conseil d'administration de JN+.

Mobilisation des ressources

Miriam Maluwa est particulièrement fière d'avoir contribué à faire en sorte que l'ONUSIDA Jamaïque assume un rôle au sein du Comité de suivi et de supervision de l'instance de coordination nationale qui applique un plan modèle pour la résolution d'éventuels conflits d'intérêt entre Bénéficiaires principaux et sous-bénéficiaires des subventions du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

Tout ceci fait partie de l'appui technique au gouvernement jamaïcain, mais l'importance est internationale. "Il s'agit d'une contribution innovante à la mobilisation de ressources. Le Fonds mondial publie actuellement un document sur le modèle jamaïcain qui est assimilé aux Meilleures Pratiques", a-t-elle expliqué.

Epanouissement personnel

Se tournant vers l'avenir, Miriam Maluwa déplore cette culture persistante et solidement enracinée de la stigmatisation, de la discrimination et de l'homophobie, qui constitue selon elle l'une des problématiques majeures entravant la riposte au sida en Jamaïque.

Cependant, un travail important est en cours. Le Comité national de lutte contre le sida, en collaboration avec l'ONUSIDA Jamaïque et la confrérie des avocats a organisé l'offre de services juridiques gratuits assurés par 25 avocats qui prennent en charge les questions de discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH et d'autres populations clés. Ces juristes apportent également leur soutien aux ateliers sur les droits humains pour le grand public, les médias, les chefs religieux, les personnes vivant avec le VIH et la société civile, pour mieux implanter une culture de la tolérance.

“Ce travail apporte des satisfactions sur un plan personnel,” constate Miriam Maluwa, “car sur le terrain vous ne brassez pas du papier, vous réglez chaque jour des vrais problèmes . Vous avez soit à vous occuper de la personne qui est devant vous, soit à assurer la coordination entre cette personne et les autres partenaires de sorte qu'ils puissent ensemble surmonter tel ou tel problème. Je trouve cette mission très épanouissante, car chaque jour je peux me dire "aujourd'hui j'ai fait concrètement la différence ici, là, et encore pour ceci, et aussi pour cela.”

Ses quatre années dans ce bureau de pays lui ont permis de se faire une nouvelle idée du rôle de l'ONUSIDA. "Pour l'ONUSIDA, c'est là-bas que ça doit se passer, à l'échelon pays", dit-elle. "C'est là que l'ONUSIDA peut le mieux montrer ce dont il est capable. Il nous faut être sur le terrain aux côtés des pays, ou alors nous ne servons à rien. Je pense que les bureaux de pays apportent de la crédibilité à l'ONUSIDA, parce qu'ils correspondent à ce que les gens voient. C'est là-bas que nous devons investir nos efforts et notre argent."

Faire la différence : la Jamaïque

Information utiles:

Reportages:

Faire la différence: l'ONUSIDA en Ethiopie (8 février 2008)

Faire la différence: l'ONUSIDA en Ukraine (8 janvier 2008)

Feature Story

Le journalisme responsable à l'honneur au Bangladesh

14 mars 2008

14 mars 2008 14 mars 2008

Les primés lors de la cérémonie de remise des récompenses pour les médias organisée au Bangladesh par l'ONUSIDA, le 13 mars 2008. Photo ONUSIDA

Au Bangladesh, le 13 mars, quatre journalistes ont été primés pour leur contribution exceptionnelle à la riposte au sida lors de la toute première cérémonie de remise des récompenses aux médias de l'ONUSIDA au Bangladesh.

La prévalence du VIH au Bangladesh est faible. De ce fait, le niveau de connaissances et de sensibilisation concernant cette maladie est relativement bas au sein de la population générale, et les personnes vivant avec le VIH sont fortement à la stigmatisation et à la discrimination sociales.

C'est pourquoi le bureau de l'ONUSIDA au Bangladesh, en collaboration avec le Forum national des médias sur le VIH et le sida, a souhaité créé une tribune pour encourager le journalisme responsable et soucieux de l'éthique dans sa couverture des questions relatives au VIH ; et récompenser ceux qui défendent les droits des personnes infectées et affectées par le VIH.

“Les médias au Bangladesh comme ailleurs ont la responsabilité majeure de ne pas contribuer à une culture de discrimination, et pour cela, de ne pas perpétuer les stéréotypes" a déclaré le Coordonnateur de l'ONUSIDA dans ce pays, Dan Odallo. “Les journalistes primés offrent un exemple excellent de journalisme sensé et éclairé.”

Le premier prix dans la catégorie Presse écrite nationale a été attribué à la journaliste d'investigation Mme Qurratul-An Tahmina, pour sa série en trois parties "Le Bangladesh face au risque de sida". Qurratul-An Tahmina braque les projecteurs depuis plusieurs années par le biais des médias sur les droits humains et sur d'autres problématiques sociales majeures.

L'autre gagnant est "Radio Today", qui a obtenu le premier prix dans la catégorie Médias électroniques, pour une annonce d'intérêt général facile à retenir diffusée dans le cadre d'une émission sur la prévention du VIH.

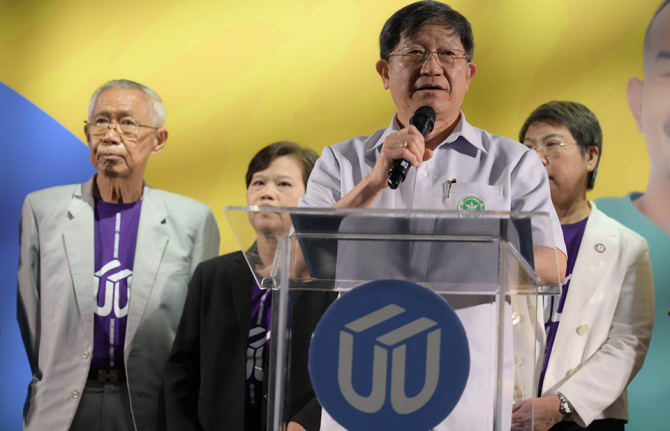

Panel d'invités à la cérémonie de remise des récompenses aux médias. Photo ONUSIDA

Le Directeur général de la Santé, Dr S. M. Mustafa Anower, a souligné l'importance du rôle des médias dans la riposte au sida. "Au Bangladesh, 60% des gens accèdent à la majeure partie de l'information par la presse ou par les médias électroniques ; les médias constituent donc un outil puissant pour la lutte contre le VIH et le sida", a-t-il déclaré.

L'Honorable conseiller, Ministre de la Santé et de la Protection de la famille, le Dr A M M Shawkat Ali, a invité à renforcer la formation des journalistes dans les régions rurales, de sorte qu'un journalisme responsable soit proposé à tout le monde au Bangladesh.

“La sensibilisation doit toujours commencer au niveau communautaire, en véhiculant des messages simples, faciles à comprendre", a-t-il affirmé. Sachant que le taux d'alphabétisation au Bangladesh est de seulement 53%, ses paroles prennent tout leur sens.

Militante APLF, la chanteuse Runa Lailor a félicité la Standard Charted Bank de son soutien financier à cette cérémonie de récompenses et de sa collaboration partenariale à la lutte contre le sida. Elle a formulé l'espoir de voir cette initiative au service de la responsabilité sociale inciter d'autres journalistes à revenir plus souvent sur les problématiques associées au sida.

L'ONUSIDA au Bangladesh envisage d'organiser tous les ans la cérémonie de remise de récompenses aux médias.

Le journalisme responsable à l'honneur au Banglad

Liens externes:

Site Internet de l'ONUSIDA au Bangladesh (en anglais)

Related

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

Thailand’s Mplus: HIV services delivered in style

13 décembre 2022

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

Preventing transmission and tackling stigma: The power of U=U

12 décembre 2022

Feature Story

Importants progrès à déclarer : UNGASS 2008

12 mars 2008

12 mars 2008 12 mars 2008

La nuit était déjà froide à Dushanbe, Tadjikistan, et les choses ont empiré lorsque le chauffage de l’immeuble a été coupé. La température intérieure était tombée à -40° Celsius. Nous étions cependant le 31 janvier 2008, date limite accordée aux pays pour envoyer leurs réponses au système de compte-rendu de l’UNGASS. Pas découragé par les températures glaciales, le personnel public affecté à ce projet a continué de travailler afin d’avoir terminé en temps voulu.

Tous les deux ans, conformément à la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida signée par les Etats Membres des Nations Unies en juin 2001, les pays communiquent un rapport à l’ONUSIDA sur les progrès qu’ils ont enregistrés dans la riposte à l’épidémie de sida. Cette année, les pays et les personnes ont fait preuve d’un engagement extraordinaire vis-à-vis de ce processus de compte-rendu.

Les pays se sont donné beaucoup de mal pour remettre les rapports en temps voulu

Alors que les troubles civils faisant suite aux élections déstabilisaient le Kenya, des membres de la société civile et du personnel des ministères ont risqué de se faire blesser en se rendant à leur bureau pendant les émeutes afin de terminer leur rapport.

Le fait que tant de pays aient remis leur rapport d’activité, et dans certains cas se soient donné tant de mal pour le faire, montre à quel point les Etats Membres prennent au sérieux leur obligation de rendre compte des progrès enregistrés en direction de la Déclaration d’engagement unanimement adoptée lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida de 2001.

Taux de remise des rapports plus élevés

Au 7 mars 2008, 147 pays sur 192 avaient remis leur rapport. Ce chiffre est en forte augmentation par rapport à celui de 2006 (115 pays sur 189).

Les taux de remise des rapports se situent à des niveaux significatifs de 100 % pour les Caraïbes, 95 % pour l’Europe de l’est et l’Asie centrale, 95 % pour l’Amérique latine et 94 % pour l’Afrique subsaharienne.

Toutefois, à la même date, 50 % seulement des pays d’Amérique du Nord, 53 % des pays d’Europe occidentale et centrale, et 50 % des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient avaient remis leur rapport. Pour l’Asie de l’est et l’Océanie, ces taux se situent à 60 % et 57 %, respectivement.

Le taux élevé de remise des rapports dans plusieurs régions montre à quel point de nombreux pays sont prêts à assumer publiquement leurs responsabilités. Le Secrétariat de l’ONUSIDA publie sur son site Internet ces rapports tels qu’ils sont remis par les pays, sans contrôle rédactionnel ou autre modification. Loin de considérer ce processus de compte-rendu comme une activité bureaucratique, il est au lieu de cela vu comme une opportunité pour déclarer publiquement l’engagement du pays et pour permettre des comparaisons avec d’autres pays.

« L’approche du processus de compte-rendu de cette année a été sans précédent en termes de coordination et de participation, et les résultats parlent d’eux-mêmes » a déclaré le Dr. Deborah Rugg, Responsable de la Division Suivi et Evaluation de l’ONUSIDA.

« Les gouvernements, la société civile, les coparrainants et le Secrétariat de l’ONUSIDA se sont tous unis dans un effort concerté pour s’assurer que les rapports de pays soient plus complets que jamais. Nous le devons à l’engagement de toutes les parties impliquées et c’est l’un des aspects de la riposte exceptionnelle que cette épidémie requiert ».

Participation de la société civile

La participation de la société civile est une composante essentielle du processus de compte-rendu et ses membres ont un rôle particulièrement important à jouer dans la compilation des indicateurs de l’indice composite des politiques nationales.

L’ONUSIDA a demandé à un consortium d’organisations de la société civile dirigé par le Réseau international d’organisations d’entraide et de lutte contre le sida (ICASO) et l’International Women's Health Coalition (IWHC) de fournir un appui aux organisations de la société civile pour l’établissement des rapports nationaux. Cet appui a été apporté au niveau régional par l’intermédiaire d’un certain nombre de réseaux travaillant en partenariat avec l’ICASO et l’IWHC.

Dans de nombreux pays, la société civile a participé au processus national de compte-rendu, en fournissant des informations à différents niveaux, y compris en apportant des données de nature qualitative pour compléter les rapports nationaux, en participant aux séminaires nationaux de préparation du rapport et en établissant des rapports parallèles. Un rapport parallèle peut être remis par la société civile lorsque celle-ci n’a pas été intégrée de manière appropriée au processus national d’établissement du rapport ou lorsque les gouvernements ne remettent pas de rapport d’activité pour leur pays.

On a constaté une baisse significative du nombre de rapports parallèles remis à l’ONUSIDA, ce qui illustre les efforts substantiels engagés dans de nombreux pays pour accroître la participation de la société civile aux processus d’établissement des rapports nationaux. Ces rapports reflètent parfois les points de vue de groupes constitutifs marginalisés qui, pour différentes raisons, peuvent avoir des difficultés à participer aux processus plus formels d’établissement des rapports.

Les rapports parallèles publiés par des organisations de la société civile sont disponibles sur le site Internet de l’ICASO. (en anglais)

Les investissements portent leurs fruits

Le Secrétariat de l’ONUSIDA a aussi accru ses investissements dans le processus de formation en organisant des ateliers régionaux pour les responsables des activités de suivi et d’évaluation des gouvernements et en détachant 25 consultants spécialisés voyageant entre les différents pays pour les aider dans leur processus d’établissement des rapports.

Rapprochement de données

Le processus de cette année a également été très positif en termes de rapprochement de données. Lorsqu’il y avait des divergences dans des données de pays déclarées pour des indicateurs dans le cadre du processus de compte-rendu à l’UNGASS et dans le cadre du processus de compte-rendu aux autres organismes des Nations Unies (ex : chiffres relatifs à la transmission mère-enfant ou nombre de traitements), des équipes communes des Nations Unies ont travaillé en étroite collaboration dans les pays pour rapprocher ces chiffres en analysant et en examinant les méthodes utilisées, et en convenant de la valeur de l’indicateur la plus valable.

Ce fut la première fois que des divergences ont été recensées entre les données au niveau mondial puis harmonisées à l’échelon des pays lors de travaux en collaboration. L’initiative a été conduite par le Secrétariat de l’ONUSIDA qui a organisé un forum avec cinq coparrainants et partenaires : l’OMS, l’UNICEF, le PEPFAR, MEASURE/DHS et le Fonds mondial.

Les pays ont déclaré que le processus avait servi de catalyseur, permis d’établir un dialogue très constructif entre les agences et renforcé le principe d’appropriation du processus par le pays.

Base de données sur la riposte mondiale (GRD)

Les données sur les indicateurs de l’UNGASS sont communiquées par chaque pays au moyen d’un outil informatique appelé le Système d’information sur la riposte des pays (CRIS). L’ONUSIDA a désormais développé une importante base de données mondiale appelée Base de données sur la riposte mondiale (Global Response Database – GRD). La GRD permet une meilleure analyse de la riposte mondiale, pays par pays et région par région, et permet, pour la première fois, d’établir une tendance sur plusieurs années pour certains indicateurs de l’UNGASS et une ventilation par sexe et par âge.

En plus de permettre l’importation de données d’autres sources, la GRD facilitera le partage futur des données de l’UNGASS avec les coparrainants de l’ONUSIDA, tels que l’UNICEF et l’OMS, ainsi qu’avec les Equipes d’appui aux régions de l’ONUSIDA.

Utilisation des données de l’UNGASS

Les indicateurs de l’UNGASS seront utilisés pour suivre les progrès en direction de la mise en place d’un accès universel à la prévention, au traitement et aux soins en 2010 et, au final, de la réalisation de l’objectif du Millénaire pour le développement de mettre un terme et d’arrêter la propagation du VIH à l’horizon 2015.

Les données de l’UNGASS serviront de base pour l’élaboration du rapport du Secrétaire général des Nations Unies devant l’Assemblée générale de juin ainsi que du Rapport sur l’épidémie mondiale de sida 2008 qui sera présenté lors de la Conférence internationale sur le sida de Mexico City du 3 au 8 août 2008.

Dans la mesure où de nombreuses améliorations ont été enregistrées au niveau du processus de cette année en termes de qualité des données, de participation de la société civile, de nombre de rapports et de capacités d’analyse des données, nous espérons obtenir une vision plus claire de la riposte du monde contre l’épidémie.

Un processus de compte-rendu amélioré signifie également que les pays eux-mêmes peuvent mieux « connaître leur épidémie », ce qui leur permet de cibler leur riposte stratégique en conséquence.

Importants progrès à déclarer : UNGASS 2008

Informations connexes:

Rapports 2008 des progrès dans les pays

Rapports d'activité 2008 soumis par d'autres entités

Déclaration d’engagement sur le VIH/sida

Reportages:

UNGASS 2008 : rapports d’activité des pays (4 février 2008)

Liens externes:

Rapports parallèles de la société civile (en anglais)

Publications:

Directives pour l’élaboration d’indicateurs de base (en anglais)

Related

Feature Story

51ème session de la Commission des stupéfiants

11 mars 2008

11 mars 2008 11 mars 2008

Oficina de las Naciones Unidas contra la

droga y el delito (ONUDD)

La Commission des stupéfiants se réunit à Vienne du 10 au 14 mars 2008 pour sa 51ème session. Lors de celle-ci, les gouvernements évalueront les progrès enregistrés en direction des objectifs définis pendant la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1998 sur le Problème mondial des drogues.

L’ONUSIDA a présenté une déclaration lors de la 51ème session de la Commission des stupéfiants (Vienne, 10-14 mars) appelant à une augmentation des investissements et à un renforcement de l’action programmatique afin de fournir des services de prévention, de traitement et d’appui, et de protéger les droits de la personne des consommateurs de drogues. Lire la déclaration de l’ONUSIDA (en anglais).

Les observations de la session serviront de rapport pour l’UNGASS de 2009 parallèlement à un recensement des futures priorités en matière de politiques et des prochaines actions au-delà de 2009.

Suivi des résultats de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale de 1998 dans la lutte contre le problème mondial des drogues

La Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) de 1998 sur le Problème mondial des drogues s’est conclue par l’adoption, par les Etats Membres, d’une déclaration politique décrivant les objectifs à atteindre et les actions à entreprendre pendant la décennie suivante. Entre autres choses, la déclaration indiquait que les gouvernements participants s’engageaient « à obtenir des résultats significatifs et mesurables dans le domaine de la réduction de la demande à horizon 2008 ».

Les Nations Unies ont lancé un processus pour évaluer les résultats des efforts internationaux engagés pour lutter contre les drogues illicites et pour examiner les conventions internationales sur les stupéfiants. Le processus sera finalisé lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies de 2009 à New York.

51ème session de la Commission des stupéfiants

Information utiles:

En savoir plus sur le VIH et les consommateurs de drogues

Déclaration de l’ONUSIDA lors de la 51ème session de la Commission des stupéfiants (Vienne, 10-14 mars) (en anglais)

Discours d’Antonio Maria Costa, Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (en anglais)

Liens externes:

51ème session de la Commission des stupéfiants (en anglais)

La Commission des stupéfiants (en anglais)

Related

Feature Story

Le Lions Club International signe un accord pour l'Amérique Centrale avec l'ONUSIDA et l'UNICEF

10 mars 2008

10 mars 2008 10 mars 2008

Directeur régional de l'ONUSIDA, César Núñez conduit la cérémonie de formalisation de l'accord de coopération

Photo: ONUSIDA/Lions Club

L'ONUSIDA et les Equipes régionales d'appui de l'UNICEF pour l'Amérique Centrale ont signé un accord de coopération avec le Lions Club International (LCI) en Amérique Centrale.

Cet accord de coopération permettra aux deux organisations d'unir leurs forces face au VIH, avec pour objectif de contribuer à l'accès universel à la prévention du VIH, au traitement et aux soins ainsi qu'aux initiatives d'information et d'éducation pour la santé sexuelle en Amérique Centrale.

Le document a été signé par le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, M. Nils Kastberg ; le Directeur régional de l'ONUSIDA pour l'Amérique Latine, Dr. César Antonio Núñez ; et le Président du Governor Council Lion’s Club Multiple District D Istmania, le PDG Ricardo Domínguez Posada.

Le Président du LCI, H.L. Mahendra Amarasurya´s, a insisté sur le rôle important que le LCI peut jouer pour œuvrer de concert avec les Nations Unies afin d'améliorer la qualité de vie des garçons, des filles, des hommes et des femmes qui vivent avec le VIH, et d'intensifier les efforts visant à limiter la progression de la maladie".

Selon le Directeur régional de l'ONUSIDA, César Núñez, “les initiatives conjointes comme celle-ci, avec des alliés importants issus de la société civile tels que le Lions Club, correspondent à ce dont notre pays a besoin pour continuer à aller de l'avant en vue de concrétiser l'accès universel”.

Le Lions Club International compte 1,4 million de membres dans 202 pays

Photo: Lions Club International

César Núñez a déclaré que "L'Amérique Latine a été en mesure d'élaborer des meilleures pratiques en matière de riposte au VIH, qui seront renforcées par l'engagement de parties telles que la société civile, les Gouvernements et les organisations internationales, unis dans l'action .”

La prochaine étape consistera à établir une Lettre d'Accord entre les trois organisations ainsi qu'un plan stratégique définissant les priorités et les actions concrètes à développer au cours des mois à venir. Le plan présentera les activités assorties d'estimations budgétaires, la répartition des tâches ainsi que les différentes responsabilités et ressources des organisations signataires.

La cérémonie a eu lieu de 21 février 2008 lors du XXXVII Forum du Lions pour l'Amérique Latine et les Caraïbes à El Salvador, en présence de 6 Gouverneurs du Lions venus des pays d'Amérique Centrale.

A propos du Lions Club International

Le Lions Club a été créé par l'homme d'affaires Melvin Jones à Chicago en 1917. Melvin Jones considérait que les milieux d'affaires devaient voir plus loin que leurs intérêts professionnels, et s'intéresser au devenir de leurs communautés et de la planète. La devise de Melvin Jones : "On ne va jamais bien loin tant qu'on n'a rien fait pour les autres", est là pour rappeler à bon nombre de Lions l'importance du service à la communauté.

Aujourd'hui, le LCI est la plus grande organisation de services laïque, avec au total plus de 44 500 clubs et plus de 1,4 millions de membres répartis dans 202 pays à travers le monde. Il collabore avec les Nations Unies depuis 1945.

Le Lions Club International signe un accord pour

Information utiles:

Amérique Latine

Lettre d'intention entre l'Association Lions Club International, l'UNICEF et l'ONUSIDA (21 février 2008) (pdf, 44,5 Kb)

Feature Story

Des femmes artisanes de leur avenir

07 mars 2008

07 mars 2008 07 mars 2008La Journée internationale de la Femme, le 8 mars, est célébrée à l'échelle mondiale, pour inspirer les femmes et braquer les projecteurs sur leurs réalisations. Le thème cette année est "Investir dans les femmes et les filles". Mary Fisher, Représentante spéciale de l'ONUSIDA, et les artisanes qui travaillent au sein de son projet de Bijouterie à Lusaka, en Zambie, considèrent que les projets générateurs de revenus sont d'une importance capitale en ce sens qu'ils permettent aux femmes vivant avec le VIH d'avoir des cartes en main pour bâtir leur avenir.

L'emploi, un atout majeur pour l'émancipation des femmes séropositives au VIH

La représentante spéciale de l'ONUSIDA Mary Fisher avec les artisanes du projet de bijouterie de Lusaka.

Photo: Mary Fisher

Grande défenseuse de la cause des personnes qui comme elles sont séropositives au VIH, la Représentante spéciale de l'ONUSIDA Mary Fisher a eu l'occasion de rencontrer des femmes lors de ses voyages à travers le monde. En les écoutant, elle a pu constater à quel point l'emploi est vital pour l'émancipation des femmes vivant avec le VIH, en particulier pour celles qui sont dans la misère.

"Où que j'aille", disait-elle, "je vois des femmes en grande difficulté qui se démènent pour elles et pour leur famille, face à l'impitoyable quotidien que leur impose le VIH"

Alors en 2006, Mme Fisher a commencé à creuser l'idée de monter des projets susceptibles de générer un revenu régulier qui permettraient aux femmes séropositives de gagner leur vie, et de prendre soin de leur santé. Elle s'est entretenue avec des femmes pour trouver un produit qu'elles seraient en mesure de fabriquer avec le savoir-faire traditionnel qu'elles possédaient déjà ou qu'elles pourraient acquérir, et en faire un commerce.

A Lusaka en Zambie l'artisanat traditionnel de collier de perles se voit doté d'une touche de modernité.

Photo: Mary Fisher

C'est de là qu'est partie l'idée de créer des bijoux fantaisie selon la méthode traditionnelle d'enfillage de perles ; ces bijoux ont été mis en vente sur Internet, y compris sur le site de Mary Fisher.

Créer un impact

Aujourd'hui, l'activité de ce projet de fabrication de bijoux est florissante. Environ 150 femmes séropositives qui participent à des groupes d'entraide au Centre de Recherche sur les Maladies infectieuses en Zambie (CIDRZ), établissement de recherche sur le VIH et le sida, de traitement et de soins implanté à Lusaka, ou qui vivent au sein de la communauté locale de Chikumbuso, ont reçu une formation et sont employées comme fabricantes de bijoux.

Les modèles modernes de bijouterie de l'artiste Mary Fisher sont composées de perles crochetées.

Photo: Mary Fisher

Mary Fisher est une artiste de renommée internationale, et l'association de ses concepts modernes en matière de création de bijoux avec l'art traditionnel de ces femmes s'avère réussie. Les artisanes utilisent des perles au crochet, avec différentes matières et des pierres gemmes, et cet art se vend bien. Une trentaine de sortes de bracelets, imaginés par l'artiste Mary Fischer, sont en cours de production, et d'autres articles sont sur la table de dessin. Les dames sont rémunérées à l'unité qu'elles fabriquent et les bénéfices sont réinvestis dans d'autres matières et servent à embaucher d'autres femmes.

Mary Fisher a appelé certains de ces bijoux la Collection Abataka. Abataka signifiant “famille, communauté, appartenance”.

“Je peux offrir une éducation à mes enfants”

Tel ou tel jour, plusieurs dizaines d'artisanes se retrouvent pour fabriquer des bijoux et parler entre elles des choses de leur vie.

L'histoire d'Esther est typique : elle a contracté le VIH par le biais de son mari, elle a transmis le virus sans le savoir à quatre de leur 5 enfants et, depuis le décès de son mari en 2005, elle élève ses enfants toute seule.

Avant, Esther et ses enfants, faute de nourriture à prendre avec leur médicament anti-VIH, ne pouvaient pas respecter les posologies. Maintenant, ils ont de l'argent pour se loger, pour manger - même pour s'acheter des livres et payer les frais de scolarité. "Je remercie Dieu pour ce projet de fabrication de bijoux qui me permet d'offrir une éducation à mes enfants", a-t-elle déclaré.

Sur chaque bracelet terminé, Esther et ses collègues de travail apposent leur signature. De ce fait, les personnes qui font le bracelet et celles qui l'achètent ont le sentiment d'être alliées pour lutter contre le sida à travers le monde. Des acheteurs de l'Arizona ont envoyé des lettres personnelles de remerciement et d'encouragement aux artisanes zambiennes, avec des photos jointes sur lesquelles ils posent avec leur bracelet au poignet.

Regarder vers l'avenir

Les artisanes séropositives ne font pas que vivre au jour le jour : fortes des revenus et du savoir-faire qu'elles ont acquis grâce au projet de fabrication de bijoux, elles regardent également vers l'avenir. Elles sont nombreuses à avoir pu ouvrir un compte-épargne, se mettre à leur compte, et loger leur famille plus décemment.

Pour Mme Fisher, c'est la définition même de l'esprit de Abataka : "des gens de partout se lient d'amitié avec des femmes africaines durant leur voyage. Avec l'aide du monde entier, ces femmes peuvent envisager un avenir plus clément”.

Des femmes artisanes de leur avenir

Reportages:

La Représentante spéciale de l'ONUSIDA, Mary Fischer en visite en Zambie (29 août 2007)

Centre de presse:

Mary Fischer, artiste, auteur et militante de renommée mondiale, accepte le poste de Représentante spéciale de l'ONUSIDA (18 mai 2006) (pdf, 33,8 Kb) (en anglais)

Liens externes:

Le site web officiel de Mary Fisher (en anglais)

La Journée internationale de la femme 2008 (en anglais)

Feature Story

International Women's Day 2008: Investing in women and girls

07 mars 2008

07 mars 2008 07 mars 2008

International Women’s Day is celebrated internationally each year on 8 March. While this date has been celebrated since the early 1900s, the United Nations has observed March 8th as International Women’s Day since 1977 to highlight that active participation, equality and development of women is necessary for securing peace, social progress and human rights; and to acknowledge the contribution of women to the strengthening of international peace and security.

This year’s theme is “Investing in Women and Girls” with a strong focus on country level financing for gender equality. Highlighting this issue, the priority theme of the 52nd session of the Commission on the Status of Women (CSW), which concluded 7 March 2008, was “Financing for gender equality and the empowerment of women”.

Commission on the Status of Women

The report of the Secretary-General on financing for gender equality and the empowerment of women (E/CN.6/2008/2) guided the work of the Commission. It identifies and discusses key issues in financing for gender equality and the empowerment of women and suggests policy recommendations.

UNAIDS delivered a statement to the CSW to draw attention to the links between gender inequality and increased vulnerability to HIV infection among women and adolescent girls and to call for ensuring greater and more sustainable financing for gender equality.

Read full UNAIDS statement

Unite to end violence against women

UN Secretary-General Ban Ki-moon opened the 52nd session of the CSW on 25 February 2008 by launching a multi-year campaign to end violence against women that will continue until 2015, to coincide with the target date for the Millennium Development Goals.

The campaign, which will run until 2015, aims to mobilize public opinion to ensure that policy makers at the highest level work to prevent and eradicate violence against women and to secure political will and increased resources to combat the problem.

"Violence against women is an issue that cannot wait. A brief look at the statistics makes it clear. At least one out of every three women is likely to be beaten, coerced into sex or otherwise abused in her lifetime. No country, no culture, no woman young or old is immune to this scourge

It is a campaign for the women and girls who have the right to live free of violence, today and in the future. It is a campaign to stop the untold cost that violence against women inflicts on all humankind."

- Remarks by Secretary General Ban Ki-moon to the Commission on the Status of Women, New York, 25 February 2008.

The campaign aims to mobilize public opinion to ensure that policy makers at the highest level work to prevent and eradicate violence against women and to secure political will and increased resources to combat the problem.

The initiative will harness the existing momentum in the General Assembly and the Security Council to take action against all forms of violence against women, including rape in conflict and post-conflict situations and builds upon decades of work by women activists, women’s groups and other civil society organizations who continue to lead the struggle to expose and counter violence.

Global Coalition on Women and AIDS (GCWA)

The Global Coalition on Women and AIDS.

To mark International Women's Day, the Global Coalition on Women and AIDS wil feature interviews with selected women who have demonstrated extraordinary success in overcoming challenges in their work on HIV. The theme of the interview series is "Victories of Women in HIV and AIDS" and will highlight how women have transformed the art of possibility into a living example of leadership.

Visit the web site of the GCWA to find out more

International Women's Day 2008: Investing in wome

Partners:

Global Coalition on Women and AIDS

External links:

Unite to end violence against women

UN action against sexual violence in conflict: "Stop rape now"

UNIFEM's say NO to violence against women campaign

Publications:

UNAIDS statement to 52nd session of the Commission on the Status of Women

UN action against sexual violence in conflict

Report of the UN Secretary-General on Financing for gender equality and the empowerment of women

Related

Feature Story

Partenariats et liens pour l’action

06 mars 2008

06 mars 2008 06 mars 2008

L’Alliance mondiale pour les personnels de santé (AMPS) a tenu le premier Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé à Kampala, Ouganda du 2 au 7 mars 2008. L’Alliance mondiale, dont l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) est à la fois l’hôte et l’administrateur, a été créée pour identifier et résoudre la crise des personnels de santé.

Télécharger l’allocution en PDF (pdf, 46,6 Kb) (en anglais)

Allocution plénière du Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA

Kampala, Ouganda 5 mars, 2008.

Le Dr Peter Piot, Directeur exécutif de l’ONUSIDA prononce son allocution plénière lors du Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, à Munyonyo, Kampala, le 5 mars 2008

Photo: ONUSIDA/C. Opolot

Merci Sigrun, et merci de m’avoir invité ici aujourd’hui.

J’avais trois raisons de venir à Kampala. Tout d’abord, ce Forum est l’une des plus importantes réunions de santé publique de l’année. Nous commençons à mettre en place une coalition destinée à surmonter l’un des plus grands obstacles à la santé.

Deuxièmement, je suis ici pour apporter le soutien déterminé de l’ONUSIDA à cette initiative.

Troisièmement il est temps de dépolariser ce débat. Que nous investissions dans la riposte au sida ou dans le renforcement des systèmes de santé. Il ne s’agit pas de faire l’un ou l’autre. Pour ce qui est du sida, il ne s’agit pas seulement de renforcer les services de santé mais aussi de mobiliser les communautés. Nous ne devons oublier ni les gens, ni les résultats à obtenir en matière de santé.

Le problème des ressources humaines dans le domaine de la santé est complexe, et nous savons tous qu’il n’est pas nouveau. Je l’ai moi-même vécu au milieu des années 1970 dans les zones rurales du Zaïre. Il n’est pas non plus limité à l’Afrique. La semaine dernière je me trouvais en Inde qui connaît une très mauvaise répartition des ressources humaines pour la santé.

La pénurie est le résultat de décennies de sous-investissements de la part des gouvernements, des donateurs et des institutions internationales. Elle a été intensifiée par la mondialisation, mais cette dernière pourrait aussi apporter certaines des solutions. La responsabilité de la situation actuelle est partagée entre les donateurs, les pouvoirs publics nationaux, les ONG, les organisations de recherche et les institutions internationales entre autres. Il est de notre devoir à tous d’y remédier. C’est pourquoi le panel de cet après-midi, axé sur le partenariat, est si important.

Le débat qui est le nôtre aujourd’hui est attendu depuis trop longtemps. Et le sida est l’une des grandes raisons pour lesquelles il se produit enfin !

L’une des caractéristiques étranges du sida, c’est qu’il expose les injustices. Le sida, plus que tout autre problème, a mis en lumière la nécessité de renforcer les ressources humaines pour la santé, et ceci pour trois raisons. Premièrement, il constitue un fardeau important pour les systèmes de santé. Dans certains pays, la moitié de tous les lits d’hôpital sont occupés par des patients atteints de maladies liées au sida. Deuxièmement, pour élargir la thérapie antirétrovirale et pour la pérenniser, il nous faut des systèmes de santé solides. Troisièmement, le fait d’être un agent de santé ne vous protège pas de l’infection. Le Botswana, par exemple, a perdu environ 17% de ses personnels de santé à cause du sida entre 1999 et 2005.

Il existe plusieurs bons exemples de la manière dont les investissements sida ont contribué à surmonter la crise des ressources humaines pour la santé. Je me souviens m’être rendu au Malawi en 2004 avec Sir Suma Chakrabarti, alors Secrétaire permanent du DFID britannique. Le sida avait pratiquement dévasté les personnels de santé. Il était devenu impossible de faire face. Il y avait là une situation d’urgence exigeant des mesures exceptionnelles, Le DFID et d’autres donateurs qui finançaient le secteur ont alors convenu de financer une initiative pionnière, le Programme d’urgence pour les ressources humaines, destiné à compléter les salaires des personnels infirmiers et des autres agents de santé afin de les encourager à ne pas quitter le pays. C’était totalement nouveau : les donateurs s’opposent généralement au paiement des salaires, mais dans ce cas nous sommes parvenus à briser le tabou. Je suis heureux de dire que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme soutient maintenant ce programme.

Ceci n’est qu’un exemple d’une autre caractéristique du sida : il nous pousse à faire les choses autrement. L’initiative de l’OMS ‘Traiter, former, fidéliser’ à l’intention des agents de santé vivant avec le VIH est une approche nouvelle et pragmatique. Je ne connais aucun autre programme qui s’occupe en premier lieu de la santé des travailleurs. Tout le monde en sort gagnant, les agents de santé eux-mêmes, les personnes qui ont besoin de leurs services et le secteur de la santé dans son ensemble. Donc, si nous parlons de renforcer les systèmes de santé, assurons-nous tout d’abord que les gens restent en vie ! Mais les bons partenariats exigent plus que de simples processus. Trop de partenariats ne se préoccupent pas assez de résultats.

Les fonds et programmes sida ont renforcé les infrastructures des établissements de santé. Là où les services VIH ont été intégrés dans les sites existants de fourniture de services, les fonds sida ont contribué à rénover des établissements, améliorer des dispensaires et des laboratoires et offrir aux agents de santé des possibilités de formation.

Le sida a également contribué à encourager une nouvelle répartition des tâches, le ‘task shifting’ qui est un ancien concept de la santé publique et qui consiste à confier de nouvelles tâches à des agents de santé et à des membres de la communauté afin de donner aux médecins et au personnel infirmier la possibilité de prendre en charge d’autres malades et de fournir d’autres services essentiels de santé. Ici en Ouganda, il y a de plus en plus de personnes vivant avec le VIH qui assument la responsabilité du conseil avant les tests, du soutien à l’observance des traitements, de l’éducation autour des traitements et qui fournissent des services de qualité. Au Kenya, plusieurs organisations ont mis en œuvre des programmes de prévention, d’éducation relative au traitement et de soins à domicile, qui sont dirigés par des personnes vivant avec le VIH dans les communautés. L’organisation ‘Women Fighting AIDS in Kenya’ (Femmes en lutte contre le sida au Kenya), avec l’appui de l’UNICEF a formé des personnes vivant avec le VIH à Kisumu et à l’hôpital général de Port Reitz, personnes qui sont alors devenues les champions de la PTME en apportant un conseil prénatal aux futures mères et à leur partenaire.

Nous voyons aussi, notamment ici en Afrique, que les organisations confessionnelles jouent un rôle crucial dans la lutte contre le sida, en offrant des services essentiels de prise en charge et de traitement du VIH. Par exemple, les hôpitaux et centre de santé chrétiens fournissent environ 40% des services de prise en charge et de traitement du VIH au Lesotho et près d’un tiers en Zambie. Dans d’autres pays le secteur privé tant formel qu’informel est également très important.

Le sida a amené de nouvelles ressources qui profitent non seulement aux programmes sur le VIH mais aux systèmes de santé dans leur ensemble. Prenons l’exemple des ‘accompagnateurs’ haïtiens, des agents communautaires qui ont été intégrés dans les personnels de santé par le biais du programme de lutte contre le sida. Ou celui du Rwanda où selon une étude de Family Health International (FHI) présentée l’an dernier à la Réunion des agents de réalisation de PEPFAR à Kigali, le traitement et la prise en charge du VIH ont été intégrés dans les services de santé, avec pour effet une amélioration de la couverture de la santé maternelle et infantile. Les Mutuelles de Santé sont un autre exemple de programme de financement destiné à mobiliser des ressources pour les services de santé.

J’ai donc un sérieux problème avec la vague des déclarations que l’on entend ces temps-ci, par exemple « Il y a trop d’argent pour le sida » ou « Les donateurs devraient accorder la priorité au renforcement des systèmes de santé ». Ces commentaires ignorent complètement les données de plus en plus nombreuses qui prouvent que les dépenses sida renforcent le secteur de la santé et contribuent aux programmes plus généraux de développement, en plus du fait que les programmes sida ont des résultats mesurables et sauvent des millions de vies. En fait le sida a bien défendu la cause du renforcement des systèmes de santé.

Ces commentaires semblent aussi présumer que la prise en charge du VIH est principalement liée au traitement. Ce n’est pas le cas ! Pour une personne placée sous thérapie antirétrovirale, quatre ou cinq sont infectées par le VIH. Si nous n’intensifions pas radicalement la prévention du VIH, la demande de traitements va tout simplement continuer d’augmenter, constituant un fardeau encore plus grand pour les services de santé dans l’avenir.

Et la prévention, à l’exception de la PTME, est bien davantage qu’une question de santé. La prévention c’est une action communautaire. Une prévention efficace du VIH est le résultat de toute une série d’interventions multisectorielles (pouvoirs publics, organisations non gouvernementales, organisations confessionnelles, secteur éducatif, médias, secteur privé, syndicats et personnes vivant avec le VIH).

Une bonne part du récent afflux de fonds est la conséquence directe de l’épidémie de sida. Les actions de persuasion dans le domaine du sida n’ont pas seulement permis de mobiliser de l’argent, mais ont aussi souligné les profondes disparités dans les services de santé qui séparent les pays en développement du monde industrialisé. Mais il est vrai qu’il existe des exemples dans lesquels les activités liées au sida et le financement de ces activités détournent les agents de santé de leurs autres tâches. Les fonds de la lutte contre le sida ont permis de créer des possibilités de nouvelles carrières plus intéressantes pour les médecins et le personnel infirmier avec des ONG et des agences d’aide internationale, ce qui peut affaiblir le secteur public. Nous l’avons vu au Malawi et en Zambie, où l’axe des programmes de santé s’est déplacé vers le VIH. Pourtant, et cela est assurément le cas dans les pays les plus touchés, le fardeau du sida pour les services de santé est aussi une réalité. Nous devons trouver des solutions communes et les moyens de travailler tous ensemble.

Ceci m’amène à un autre point. Le sida nous a enseigné la valeur cruciale des partenariats. La lutte contre le sida est l’un des défis les plus difficiles auxquels le monde est confronté aujourd’hui. Comme la question des changements climatiques, c’est un problème éminemment complexe, qui dépasse de loin la capacité d’un seul secteur ou d’une institution unique. Il s’agit d’un de ces problèmes qui nous pousse à sortir de notre cocon confortable et nous contraint à créer de nouvelles alliances avec toutes sortes de parties prenantes, dans plusieurs secteurs et aux niveaux à la fois de l’état et du secteur privé.

L’ONUSIDA lui-même est un programme commun. Nous travaillons avec tout un éventail de parties intéressées, gouvernements, monde scientifique, entreprises, syndicats et médias. L’un des plus importants partenariats que nous ayons établi, c’est celui qui nous lie à la société civile. Ce sont les activistes qui ont lancé le mouvement de lutte contre le sida. Sans eux, nous n’aurions de loin pas fait les progrès que nous avons réalisés. C’est grâce à ces partenariats que nous avons pu mobiliser l’élan politique qui entoure le sida et recueillir des fonds à hauteur de 10 milliards de dollars par année.

Depuis la création de l’ONUSIDA il y a douze ans, nous avons beaucoup appris des partenariats. Nous avons découvert à quel point il est avantageux de réunir différents acteurs venus des secteurs public, privé et du volontariat. Ces partenariats sont capables d’obtenir des résultats spectaculaires allant bien au-delà de ce que chaque secteur pourrait espérer obtenir indépendamment.

Mais la coordination et la redevabilité restent importantes, et c’est pourquoi l’ONUSIDA a élaboré les ‘Trois Principes’, qui constituent un cadre pour les partenariats sur le sida. Rappelons brièvement ce que sont ces Trois Principes : un cadre national d’action ; une instance nationale de coordination ; et un système national de suivi et d’évaluation.

Les leçons que nous avons apprises en appliquant les Trois Principes sont salutaires et parfaitement pertinentes aux buts de la présente Alliance. Le Programme pour une action mondiale a bien raison de souligner la nécessité de ‘guider les ripostes nationales par le biais d’un leadership national réunissant tous les acteurs autour d’un effort national commun’ et de relever l’importance de la redevabilité. La difficulté est d’obtenir un engagement sérieux à tous les niveaux : dans le pays, dans les capitales des donateurs et au siège des organisations internationales. Il y faut du temps et de l’énergie, mais ce sont du temps et de l’énergie bien employés.

Je l’ai dit au début de ma présentation : le problème de la pénurie de ressources humaines pour la santé est une responsabilité partagée. Aucune institution ne peut le résoudre à elle seule. Le problème est complexe, recoupe plusieurs secteurs et à long terme. Comme pour le sida, on ne peut le résoudre en un tour de main et il n’a pas qu’une seule solution. C’est peut-être là une des grandes raisons pour lesquelles on n’a pas fait grand-chose jusqu’ici. C’est peut-être aussi parce que la crise actuelle des ressources humaines pour la santé est un problème hautement politique dont la solution, quelle qu’elle soit, exige un appui politique total. Mais la création de cette Alliance est en elle-même une avancée considérable. Les enjeux sont importants, c’est pourquoi notre riposte doit porter sur les urgences d’aujourd’hui tout en élaborant des plans pour l’avenir.

Le Programme pour une action mondiale propose toute une série d’activités, mais je souhaiterais suggérer quelques actions très concrètes sue lesquelles nous pourrons travailler ensemble et dont nous pourrons tous bénéficier.

La première, c’est que nous devons constituer des partenariats qui vont bien au-delà du secteur public. Les partenariats sont essentiels au succès de la solution quelle qu’elle soit. Nous devons aussi tenir compte du rôle critique des acteurs n’appartenant pas à l’Etat dans la fourniture des services ainsi que leur rôle dans la formation des ressources humaines. Dans de nombreux pays, 40 à 60% des services de santé sont fournis par le secteur privé. Nous devons conclure un nombre accru de partenariats privés/publics avec un engagement plus important du secteur privé, au-delà des programmes sur les lieux de travail. De même, dans de nombreux pays, en particulier en Afrique, de nombreux dispensaires et centres de santé sont dirigés par les organisations confessionnelles. Nous devons les intégrer au dialogue politique concernant la fourniture des services de santé.

La deuxième, c’est qu’il faut s’assurer de la pleine participation de la société civile. Comme je l’ai dit auparavant, la société civile est au cœur de la riposte au sida depuis le tout début de l’épidémie. Et sa présence a été cruciale. L’activisme de la société civile mobilise l’action et les membres de la communauté sont en outre une source précieuse de connaissances concernant ce qui est efficace et la manière de toucher les gens. Nous devons écouter la société civile et en tirer des enseignements, tout en développant sa capacité à fournir des services en parallèle avec le secteur public.

La troisième c’est que les ministères de la santé doivent faire de l’amélioration de la gestion des ressources humaines une priorité. Ce point est implicite dans le Programme pour une action mondiale. Mais je pense que nous devons l’énoncer plus clairement. La crise d’aujourd’hui s’est produite pour deux raisons : un manque d’investissements et un manque de gestion. Il y a beaucoup à faire, mais l’une des premières mesures devrait consister à mettre en place des incitations au travail et à améliorer le moral des agents de santé.

La quatrième, c’est que nous devons tous ensemble mettre en question nos concepts d’espace budgétaire, prévoir des cadres de dépenses à moyen terme et l’opportunité d’offrir des suppléments de salaires. Nous devons impliquer les ministères des finances dans les débats concernant les solutions. Nous devons aussi collaborer avec la Banque mondiale et le FMI sur ces contraintes.

Il faut en outre aborder la question des salaires et des conditions de travail dans le secteur public ; aborder les problèmes d’insuffisance des infrastructures, des pénuries d’équipements et de médicaments, des longues heures et des lourdes charges de travail, du manque de possibilités de carrière qui s’ajoute à l’insuffisance des rémunérations. En plus de tout cela, il faut mettre la question des ressources humaines pour la santé à l’ordre du jour de la réforme du service civil et des donateurs qui doivent manifester leur volonté de soutenir les salaires et la formation des travailleurs et d’investir dans ces domaines. Les donateurs et les pays devraient examiner les leçons tirées de l’expérience du Malawi.

Ces problèmes sont cruciaux pour l’évaluation de la capacité des pays à élargir leur riposte et à réaliser les OMD. Ils sont liés à tous les OMD du domaine de la santé et il faut donc les examiner scrupuleusement et en évaluer les risques et les opportunités.

Conférence de presse à la clôture du Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, Kampala, 5 mars, 2008. (de g. à dr.): le Président du conseil de l’Alliance mondiale pour les personnels de santé, le Dr Lincoln Chen; le Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot et la représentante des Femmes vivant avec le VIH en Ouganda, Beatrice Were.

Photo : ONUSIDA/C. Opolot.

Nous pouvons être très ambitieux, mais il nous faut des objectifs précis, des buts et un partenariat, où les intérêts institutionnels pourront être mis de côté. Il faut lutter pour le bien de tous et pour un objectif commun. Nous devons ré-établir les règles et mettre en pratique à l’échelon pays les conclusions des débats à l’échelle mondiale. Chaque programme de recherche doit comprendre des frais généraux (les coûts indirects destinés au renforcement des capacités). Les plus importants investisseurs dans le domaine de la santé (GAVI ; Fonds mondial ; PEPFAR ; etc.) commencent à le faire.

Il nous faut aussi trouver un moyen pratique de dédommager les pays à revenu faible et intermédiaire qui perdent des personnels qualifiés dont ils ont financé la formation.

Enfin, et c’est le point le plus pertinent à la session de cet après-midi, il faut appliquer avec sérieux les Trois Principes, et que toutes les parties se rassemblent autour d’un plan stratégique unique de renforcement des ressources humaines pour la santé, qui soit clairement axé non seulement sur les processus mais sur les résultats. Une instance nationale de coordination des activités sida et un système de suivi et d’évaluation à l’échelon pays. Un tel cadre de travail sera précieux pour une riposte au sida bien coordonnée. Nous n’y sommes pas encore, mais nous avançons.

Si nous progressons dans le plan d’action ce sera parce que nous avons travaillé ensemble. C’est par la diversité que nous réussirons. Il nous faut une approche pragmatique, pas à pas et un leadership déterminé pour nous maintenir ensemble. Je suis convaincu que ce leadership, nous l’avons.

Tout cela a peut-être l’air ambitieux, mais si nous pouvons nous retrouver dans un an et dire que nous avons progressé dans ces quatre domaines, les personnels de santé de la planète seront alors plus solides qu’aujourd’hui et les populations seront par voie de conséquence en meilleure santé.

Nous devons agir maintenant et « travailler ensemble pour assurer l’accès de chaque individu dans chaque village partout dans le monde à un personnel de santé motivé, compétent et soutenu. » Dr LEE Jong-wook

Je vous remercie.

Partenariats et liens pour l’action

Coparrainants:

OMS - Alliance mondiale pour les personnels de santé

Information utiles:

Ressources et financement pour le sida

Allocution plénière du Directeur exécutif de l’ONUSIDA, le Dr Peter Piot au Forum mondial sur les ressources humaines pour la santé, Kampala, Ouganda (5 mars 2008) (pdf, 46,6 Kb) (en anglais)

Reportages:

La crise des personnels de santé limite la riposte au sida (29 février 2008)

Liens externes:

Premier forum mondial sur les ressources humaines pour la santé 2-7 mars 2008, Kampala, Ouganda

Publications:

Elargir l’accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien en matière de VIH : prochaines étapes (ONUSIDA, 2006) (pdf, 1, 29 Mb) (en anglais)

Plan stratégique de l’Alliance mondiale pour les personnels de santé (OMS) (pdf, 776 Kb)